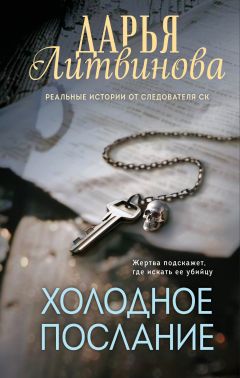

Текст книги "Холодное послание"

Автор книги: Дарья Литвинова

Жанр: Полицейские детективы, Детективы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

С Суреном ее свела случайная вечеринка в одном из ресторанчиков, в которые Сурик периодически захаживал, а Барцева часто развлекалась по вечерам. Пепельная Барцева очаровала мрачного, кривоносого Сурика меньше чем за секунду, позволила швырнуть к ее ногам несметное количество долларов и в обмен на оплату капризов позволила ему называться своим «добрым другом». После этого Сурен стал пропадать намного дольше, чем раньше, а после и вообще исчез на неделю и часто стал возвращаться в странном состоянии: перевозбужденный, нервный, обидчивый. Рита старалась ему угодить, выслушав в очередном припадке про Барцеву, но помогало это с трудом. Вот и восьмого января Сурен завалился домой в девятом часу утра, небритый и страшный, швырнул на пол куртку и заорал, что хочет в ванную. Рита бросилась затыкать пробкой ванну и включать горячую воду, а когда вернулась, Сурик уже разделся до трусов и нервно вытаскивал из карманов снятых джинсов ключи, телефон, бумажки с номерами.

– Дура! – заорал он, увидев Риту. – Где халат? Сколько раз просить, чтобы халат был на месте?!

– Ты чего сердишься, Сурик? – ласково спросила Рита, снимая с вешалки теплый халат и подавая ему. – Это из-за Барцевой, да?

– Отвали.

– Я могла бы помочь, поговорить с ней…

– Сказал – отвали! – сорвался Сурик на крик. – Много ты понимаешь! Иди к своим сериалам, «Любовь и голуби» смотри, нашелся, блин, психолог!

– Я не психолог, но…

– И никогда им не станешь, потому что ты – дура! Твой удел – детский сад, ясельная группа, где дети еще возразить не могут, там ты сможешь свою чушь пороть! Уйди с глаз моих!

Он вырвал у нее из рук халат, резко повернулся и влетел в ванную, хлопнув дверью. Пола халата задела столик, с которого на паркет упала початая пачка «Бонда»; Рита присела и осторожно собрала рассыпавшиеся сигареты, смела на ладошку табак. За дверью зашумела вода, и девушка на цыпочках прошла в кухню: разогревать ужин. Она знала, что Сурик после душа сразу захочет есть, а когда поест, немного успокоится, и тогда с ним можно будет поговорить. А раньше можно и не соваться. Зря она начала разговор в коридоре, сколько раз на эти грабли наступает. Действительно, не будет из нее психолога.

Рита училась на первом курсе социально-педагогического института; группа ее подобралась бодрая, стервозненькая, девочки были активными и раскомплексованными, Рита на их фоне сильно проигрывала. Природная стеснительность, неуверенность в себе, да еще и более чем скромная внешность делали ее объектом постоянных насмешек, не давали шансов сблизиться с однокурсницами. Из-за боязни придирок Рита на парах нервничала, плохо запоминала материал и не все успевала записывать, и отметки в табелях появлялись все хуже и хуже. Еще со школы у нее была особенность – устные работы она сдавала великолепно, а письменные делала долго, тщательно, но все равно ухитрялась ошибаться, потому что не могла сосредоточиться до конца. Зная русский язык на крепкую четверку, она до восьмого класса перебивалась с неудов на тройки, пока ей не разрешили сдавать материал отдельно, устно, наедине с преподавателем. Наизусть декламируя поэмы, не сбиваясь ни на секунду, одно четверостишье Рита переписывала около получаса и в итоге делала кучу ошибок. Естественно, математика, русский язык и рисование в число ее любимых предметов не входили, но по остальным в дневнике красовались отлично – за устные выступления ее даже поощряли грамотами. В школе Рита неизменно участвовала во всех утренниках и капустниках – суфлером: она могла заучить огромные куски текста, но боялась выступать со сцены и была рада помочь хотя бы так: подсказывая нерадивым актерам их роли.

В институте она сразу почувствовала себя белой вороной: старомодное платье, волосы, туго стянутые в пучок на затылке, удобные ортопедические туфли, потрепанный ридикюль. Девчонки-первокурсницы были свеженькие, стройные, в разноцветных джинсах – Рита только в институте узнала, что джинсы бывают не только синими! – и в обтягивающих кофточках, они казались пришельцами из другого мира. На первой же лекции Рита, которая сидела позади всех, поняла, что она здесь чужая. На нее чуть ли не пальцем показывали, тихонько хихикая. Потом одна из девочек, высокая красавица Ольга Малышева, подошла к ней и громко, на всю аудиторию, спросила:

– А вы преподаватель или студентка?

– Я студентка, – запнувшись, ответила Рита.

– А какого курса?

– Первого.

– А сколько вам лет?

– Мне восемнадцать.

– Я думала, тридцатник минимум, – удивленно протянула Ольга и повернулась к своим подругам. – Девчонки, ей восемнадцать… слушай, а ты в какой группе будешь учиться?

– В третьей.

– В моей, что ли? Вот не повезло нам… А ты перевестись не хочешь?

– А зачем мне переводиться? – не поняла Рита, на всякий случай решившая переспросить. – Еще даже занятия не начались, а специализация будет только на третьем курсе…

– Это нам два года твою унылую рожу видеть? Ужас…

– Да подожди, может, раньше вылетит, – махнула рукой девчонка, стоявшая в проходе. – Деревня же, куда ей в городской институт. Слушай, а чем от тебя пахнет? – вдруг спросила она и подергала точеным, чуть вздернутым носиком. – Правда, пахнет…

От Риты могло пахнуть сиреневым мылом, которым она вымыла утром голову, о чем она хотела сказать, но ее перебили:

– В сумке навоза прихватила, вот и пахнет. Деревня…

Прозвище «Деревня» приклеилось к ней почти сразу же. «Эй, Деревня, не садись сюда, испачкаешь лавку»; «Не трогай мои вещи, Деревня, у тебя руки потные»; «Деревня, если ты еще раз придешь в этом платье, не постирав его, мы напишем в деканат жалобу: воняет на весь кабинет!»; «Сейчас была в туалете, после Деревни, меня вывернуло!» Рита утыкалась глазами в книжку, строки расплывались, а под учебным столом она стискивала руки до боли в суставах. До слез эти пигалицы ее не доведут, твердила Рита про себя. А шутки становились все злее – если в начале семестра однокурсницы просто дразнили ее и выставляли дурой перед преподавателями, то в конце, перед зимней сессией, перешли к более серьезным унижениям. На физкультуре она оставила свою сумку в раздевалке, а когда вернулась, нашла в ней испачканную туалетную бумагу и прокладки. Когда выпал снег, пальто Риты стащили из раздевалки, облили водой и выставили на мороз; к третьей паре оно так задубело, что Рита волокла его домой в руках, как человека, а потом долго разбивала на балконе ледяную корку. Сильный организм не дал ей заболеть, но руки потрескались и долго не заживали, как ни мазала она кожу детским кремом. На экзаменах она шла последней, когда уставшие преподаватели уже почти не слушали ее ответы и ставили оценки на бал ниже, хотя в устных зачетах Рите не было равных; в первых пятерках ее в кабинет не пускали. В честь окончания сессии курс закатил новогоднюю вечеринку; Риту, естественно, не позвали, да она и сама бы не пошла. Как раз перед Новым годом они сдавали последний зачет, философию, и кто-то украл ведомость у преподавателя. Было предложено сделать обыск, и, когда все вывалили содержимое сумок на столы, ведомость оказалась в ридикюле Риты. Как она ни старалась держаться, но поняв, что ее отчислят и придется вернуться домой, представив гнев родителей, у нее случилась истерика, из которой девушку смог вывести только врач скорой медицинской помощи, вызванный замдекана. К счастью Риты, преподаватель философии относился к ней более чем лояльно и, кроме того, имел некоторое представление о ее курсе, поэтому никаких санкций применено не было. Группе вынесли замечание, а зачет по философии перенесли на тридцатое декабря. Рита получила отлично.

Это происшествие сильно подорвало ее нервы. Новый год она провела, уткнувшись лицом в стену; Сурика не было дома, он уехал с друзьями и вернулся только второго января, с царапиной на лице, пьяный и раздобревший. Он вытащил бумажник, швырнул сестре на кровать несколько купюр и сказал: «С праздничком! Иди купи себе шмоток и мазилок, а то на тебя смотреть страшно». Рита аккуратно прибрала купюры и положила в тумбочку. На хозяйство. Все-таки новогодняя неделя, хочется себя побаловать вкусной едой, может, даже купить шампанского. А вещи… зачем они ей.

Сурик к сестре относился странно. Совершенно не уделяя ей внимания, он тем не менее ухитрялся проверять ее успехи в институте и нещадно орал, когда у Риты были плохие оценки. Никакие доводы насчет ее травли со стороны однокурсниц Сурена не убеждали.

– Они тебя травят?! – выкатив глаза, кричал он. – А ты отвечай! А ты отвечай, овца! Что ты сидишь и ждешь, пока об тебя ноги вытрут, а?! А ты возьми – и вломи им, насри там на стол! Сука, ну не мне же с малолетними бабами разбираться?! Не будь овцой! Не будь овцой! Повтори, что я сказал?!

– Не будь овцой, – покорно повторяла Рита, глядя себе под ноги. Она очень не любила, когда брат начинал орать.

– А сейчас ты кто?!

– Я?

– Ты, ты, ты кто сейчас?! Ты – овца! Повторяй!

– Я овца.

– Так не будь овцой!! Повторяй!!

Рита повторяла. Наоравшись, Сурик несся в ванную, засовывал голову под холодный кран и долго фыркал, остужаясь; Рита в это время на скорую руку готовила ему перекусить. Выйдя из ванной, Сурен плюхался за стол и начинал есть, поматывая головой. В такие минуты ему хотелось поговорить.

– Ты пойми, – с набитым ртом объяснял он, подцепляя на вилку макароны, – в этом мире если ты будешь слабаком, тебя сожрут. Лучше ты сукой будешь, но живой сукой, чем слабаком. Если ты не можешь, как я – строить всех, тогда стучи. Всем на всех стучи, как крыса, изворачивайся. У вас, у баб, еще херовее, чем у нас. Тебе не стремно самой? А? Че молчишь? Не стремно?

– Мне не нравится, – соглашалась Рита, – но я сделать ничего не могу. Их же много.

– Да и хер с ними, что много! А ты – как волчара на охотников, их тоже много, но волк, сука, их дразнит, и убегает, и грызет из последних сил! А ты не грызешь, не кидаешься, не мычишь, не телишься. Овца! Не будь овцой!

Рита послушно кивала, собирая тарелки. Как объяснить брату, что не в ее возможностях грызть и кидаться? Что ей просто хочется покоя, но никак не мести однокурсницам? Как сказать, что ей страшно идти на факультет, потому что травля начнется вновь? Он и не поймет, что неделя новогодних каникул для Риты – как избавление.

Но вернуться домой было бы невозможно. Дома царил Ад, и его князем был отчим Риты и Сурена.

Он появился в жизни матери после страшной истории с абортом: мама Риты, ветеринар по образованию, за большие по ее меркам деньги взялась делать подпольный аборт дочери председателя колхоза. Та могла бы и в клинику со своими возможностями лечь, но испугалась гнева отца – вдруг узнает. Дочь председателя с величайшими осторожностями, под покровом ночи, пробралась в сарай, где Ритина мать держала свиней, и там, при неровном свете керосиновых ламп, ей была сделана «чистка». Девочка умерла к утру в страшных мучениях, кровь из нее хлестала, как из перерезанной свиной шеи, она кричала так, что, казалось, вся округа должна слышать; ополоумевшая от страха Ритина мать стала метаться по двору и звать детей на помощь, и тут, на беду, в калитку заглянул пьяный сосед Олежа, который возвращался затемно с очередного загула. Увидев бьющуюся в истерике мать, он чуть протрезвел, кинулся к сараю, где фонтанировала кровью умирающая девочка, и… зажал ей рот, чтобы та не кричала, а сам велел матери нести полотенца и тазы. На крики выбежали Рита с Суриком, потом – маленькие Настя и Филипп. Олежа удерживал выгибающееся от боли тело председательской дочери, закрывая ей рот, а дети и мать вытирали кровь и бегали к колодцу полоскать полотенца, а потом стирали вещи. К утру все было кончено, сарай отмыт, а мертвая девочка председателя лежала иссиня-бледная, со страшной гримасой на лице. Окровавленный приплод Олежа кинул свиньям, после чего Рита потеряла сознание и очнулась только в обед. За матерью уже пришли сотрудники милиции. Ритина мать обезумела, когда представила, что попадет в колонию – а председатель уже нажал на все рычаги, до которых смог дотянуться, и ей грозила не безобидная 109-я статья с двумя годами лишения свободы, а убийство – умышленное причинение смерти другому человеку. И тут на сцену вступил Олежа. Предъявив пожелтевший диплом акушера, он, распространяя запах перегара, сообщил, что дочь председателя попросила его сделать аборт, что Ритина мать ни при чем, и он только использовал ее сарай для «чистки»; видите, и кровь только на его одежде! Подробно рассказав весь механизм операции, он и на проверке показаний на месте держался уверенно и спокойно. Допрошенные Рита и Сурен его показания подтвердили. Мать положили в психоневрологический диспансер для лечения, и допрашивать ее было нельзя. Как ни бились представители власти, Олежа упорно выгораживал Ритину мать, и в конце концов получил свой максимум – два года лишения свободы в колонии общего режима. Выйдя по звонку, он вернулся в деревню и переехал к соседке, после чего жизнь стала невыносимой.

Олежа отличался тремя качествами: он очень много пил, нигде не работал и получал удовольствие от страданий других людей. Последнее открылось Рите в ту ночь, когда протрезвевший сосед зажимал ладонью рот умирающей девочке: такое упоение было у него в глазах, так он смотрел на предсмертные корчи, да еще и вторую руку прикладывал к ширинке, что Риту чуть не вырвало. И вот, все свои свойства характера сосед перенес в их семью.

Он ежедневно бил мать – кулаками, если падала, то ногами; мог ударить стулом, швырнуть в нее тарелкой. Однажды взял нож и стал пилить ее большой палец; мать завопила, и тогда он ударил ее чуть ниже ключицы, схватил за волосы и выволок в зал, где стал бить ногами по ребрам. Он сломал ей тогда три ребра с левой стороны, но тут набежали соседи и оттащили Олежу. Милиционерам мать сказала, что упала в подвале. Она безумно боялась, что он скажет правду о председательской дочке и ей придется отбывать наказание; Олежа пользовался этим на всю катушку. «А что, если я расскажу, как ты ее убивала? – задумчиво говорил он, разглядывая мать. – Расскажу, как она плакала, корчилась… а ты не помогала ей, нет, ты быстрее вытирала кровь! Уничтожала улики! Я отсидел свое – признаюсь в самооговоре, меня реабилитируют, а ты сгниешь в лагере». Мать холодела при одной мысли о том, что окажется на зоне, и во всем потакала своему сожителю, который и бил, и насиловал ее, и жил за ее счет.

Еще Олеже нравилось трогать Настю и Филиппа. Он сажал их на колени, гладил, целовал, а потом прижимал их ладошки к своим грязным брюкам. Дыхание его становилось быстрее, глаза заволакивало пеленой. Рита несколько раз силой уводила младших братика и сестричку от отчима, но она не все время была дома; однажды она вернулась пораньше с уроков и увидела, что Олежа купает в тазике голенькую Настю. Она подскочила к ним и залепила Олеже оплеуху, после чего вытащила Настю из таза и стала укутывать в полотенце, но тотчас была свалена с ног мощнейшим ударом. Рита упала, а Олежа вне себя от ярости принялся избивать ее, целясь по наименее защищенным местам, а потом приподнял ее голову за волосы и несколько раз стукнул лицом об пол. Он сломал Рите нос и выбил два зуба.

Мать упросила ничего не говорить в милиции…

Органы опеки и попечительства в районе бездействовали. Семья была поставлена на учет как неблагополучная – из-за судимости Олежи, из-за проживания на черте бедности, но никак не из-за отношения к детям. Рита исправно ходила в школу, пряча синяки, Сурик был совершеннолетним и, пропадая неделями в райцентре, дома не показывался; Настя и Филипп ходили в садик, чистые, умытые, но забитые, как дикие звереныши. В садике Филипп боялся воспитателей и кусался; его записали в «группу риска» и ежедневно наказывали. Настя после общения с отчимом стала писаться во сне, и в садике ей запрещали обеденный сон, выгоняли на веранду – никому не хотелось перестилать простыни. А дома растерявшая половину зубов, постаревшая, седая мать все так же умоляла детей не говорить плохого об Олеже: «Все-таки он взял на себя мою вину…»

Рита уже тогда думала о том, что ранее судимому садисту, пропойце и твари, Олеже ничего не стоило взять вину на себя: два года колонии для него – еще один «лучик» в тюремной наколке-«солнце», еще один этап. Мать отпустили бы из зала суда; учитывая положительные характеристики и двух малолетних детей, государство не применило бы суровой санкции. Но мать выбрала быть донором пауку, для которого двухлетняя отсидка – и не отсидка вовсе, а «прогулка за колючку», как Олежа сам говорил в подпитии. Она выбрала быть донором и принесла в жертву не только себя, но и своих детей…

…Рита оканчивала десятый класс, готовилась к выпускным экзаменам. Она сидела в комнате, зубрила математику, поглядывая на часы: в четыре нужно было забирать братика и сестричку из детского сада. Бормоча под нос формулы, она не заметила, как вошел пьяный отчим; тот остановился в дверях, покачнулся и направился к ней. Последнее, что Рита помнила, – это как его руки сомкнулись на горле, она попыталась урвать глоток воздуха, но ничего не получилось: от недостатка кислорода девушка потеряла сознание.

Очнулась она на кровати, дышать было тяжело; на ней, хрюкая, возился воняющий перегаром отчим. Рита попыталась освободиться, но отчим был сильнее, не дал ей даже крикнуть, закрыв ее рот своими слюнявыми, дурно пахнущими губами. Когда все закончилось, у Риты не было сил даже встать – она подумала, что лучше умереть. Отчим деловито вытерся, застегнул штаны и сказал:

– Скажешь кому – сядет твоя мамка. Сдохнет на зоне.

– Пошел вон, – прошептала Рита. – Убирайся.

Отчим нерешительно потоптался у двери.

– Ну я сказал, – напомнил он и исчез. Рита даже не плакала – а зачем? Ведь все равно. Она двигалась, как сомнамбула, в детский сад забирать детей не пошла, и вечером их привела возмущенная воспитательница.

– Знаете ли!.. – начала она обличительную речь у крыльца и осеклась: Рита выглядела, как привидение, и смотрела сквозь нее. – В общем… вот, – она впихнула ей в руки чумазых, зареванных Настю с Филиппом и быстро ушла, брезгливо вытирая ладони носовым платком. Запах ее легких духов растворился в воздухе.

В этот вечер отчим избегал встречи с Ритой, поужинал в беседке, за спрятанной в буфете бутылкой водки послал Филиппа. Когда они столкнулись во дворе, он неловко пожал плечами, рыгнул и сказал:

– Ты это… не говори никому.

– Пошел вон, – повторила Рита. А ночью… ночью к ней на кровать присела мать и, трясущимися руками гладя ее по волосам, попросила, чтобы дочка молчала. Мол, с кем не бывает. А Олежа ее вину на себя взял, а то остались бы дети сиротами…

– Да лучше бы тебя тогда посадили! – глухо сказала Рита в подушку и сказала то же, что и отчиму: – Пошла вон…

По счастливой случайности, физических последствий изнасилования не было: Рита не забеременела, и отчим не наградил ее венерическим заболеванием. На следующий день девушка сдала экзамен по математике, еще через три недели – которые прожила в свинячьем сарае – получила аттестат и уехала к Сурику, в город, трусливо бросив Настену и Филиппа, но спасая себя. Она кляла себя за то, что оставила малышей, но по-другому было нельзя: оставаться в пропитанном насилием и безумием доме она не могла и безумно боялась отчима, а Сурен наотрез отказался брать к себе маленьких.

– Они мне не родные! – заорал он, когда Рита заикнулась насчет того, чтобы приехать с братом и сестрой. – Я их не делал, их шлюха-мать приблудила, сама не знает, кто от кого!

– Но отчим их бьет…

– Да пусть хоть подохнут они все в этом доме! Нет у меня больше матери, нет у меня больше родни, проклинаю их всех! Либо сама приезжай, либо загнивай там! У меня не приют «Доброе детство»! Хочешь вырваться – не будь овцой!

Выбора не было, и Рита уехала, не сообщив нового адреса. А в городе с первой попытки поступила в институт. Она очень хотела быть детским психиатром, но в медицинский был огромный конкурс, и пришлось пойти учиться на психолога. Чтобы помогать ребятам, пережившим семейное насилие.

Сурик, узнав о выборе факультета, орал дальше, чем видел, но в конце концов свыкся; он хотел, чтобы сестра пошла на факультет информатики или иностранных языков, чтобы зарабатывать деньги. Сам Сурен нигде не учился, у него были нулевые способности, максимум, что он мог, – без ошибок написать простенькое предложение. У Сурика была дислексия плюс полное отсутствие желания учиться, зато он был быстрым, как орел, изворотливым, беспринципным и наглым. Сначала в райцентре, а потом и в городе он быстро сколотил себе капитал: сначала подворовывал, потом в составе банды промышлял грабежами, а после стал приторговывать наркотиками, о чем Рита, собственно, не догадывалась. Не знала она и о криминальном прошлом брата. Для нее Сурен был удачливым торговцем, поставлявшим картофель и пасленовые культуры на рынок. У брата была квартира, в квартире – горячая вода, телевизор и холодильник; он давал Рите денег на еду и на одежду; он оплачивал коммунальные платежи. Рите оставалось только учиться. А что орет – так пусть орет, у него работа тяжелая…

У Риты и Сурена был один отец, но внешне они отличались, как туча от облака. Рита, несмотря на доминирующие гены, пошла в мать, когда та была молодой: полненькая, коренастая девушка с темно-русыми редкими волосами, которые она собирала в пучок и закалывала на затылке; локти с ямочками, застенчивая улыбка, серые глаза в пушистых ресницах, румянец к месту и не к месту, тяжелая грудь. Сурен – как негатив: черные смоляные волосы, орлиный нос, смуглая кожа, поджарый, сутулый, нервный, улыбнется – как змея по губам пробежит. Общими у брата с сестрой были невысокий рост и кривоватые зубы: в отца. Тот погиб в пьяной драке, когда Рите не исполнилось и пяти: наутро десятилетний Сурик с матерью по пыли ползали, собирали, что похоронить можно. Глаза ему выдавили, руку оторвали, ладони – сплошное месиво… Сурена потом лечили в районной психбольнице, да так и не вылечили до конца.

Рита иногда порывалась написать матери, узнать, как там маленькие живут, но в последний момент останавливалась: еще не хватало, чтобы мать или отчим узнали адрес Сурена и приехали, просить денег или зачем-нибудь. Она не могла перебороть в себе отвращение к ним, и даже жалость, которую раньше она испытывала к матери, превратилась в стойкую брезгливость. Она даже думала иногда, что лучше бы мать и вправду посадили. Тогда та вышла бы через несколько лет, и они зажили по-старому.

В дежурной части царило непонятное оживление; заинтересовавшись, Калинин выяснил, что причиной веселья стало поступившее заявление гражданина Г. Сам гражданин Г., мужчина неопределенных лет с полупохмельной рожей, маялся неподалеку.

– …и сожительницей Варшавец Мариной, – вслух читал заявление помощник дежурного Курячий. – Варшавец Марина ведет насквозь аморальный образ жизни, что подтверждается наличием у нее насекомых на половых органах. В среду, двенадцатого числа, мною в магазине «Буран» был приобретен полуфабрикат замороженных котлет, на сумму сто сорок три рубля. В ночь со среды, двенадцатого, на четверг, тринадцатое, Варшавец Марина открыла мой холодильник и тайно похитила оттуда полуфабрикат, который я намеревался использовать в личных целях, не совместимых с целями Варшавец Марины.

– Как завернул! – с восторгом сказал от пульта дежурный.

– Криминальными действиями Варшавец Марины по похищению полуфабриката мне причинено сильное душевное волнение и ущерб на сумму сто сорок три рубля, – торжественно закончил Курячий и положил заявление на стол. – Как тебе, Сеня?

– А это не местный ли наш сумасшедший?

– Он, конечно. – Дежурный с удовольствием потянулся и посмотрел через окошко на гражданина Г. – Головко! Головко, подойдите! – когда тот быстро подбежал к окошечку, дежурный взял у Курячего заявление и аккуратно разгладил. – Головко, ты когда хуйню писать перестанешь?

Вмиг смутившийся Головко что-то невнятно пробормотал и, опустив голову, стал рассматривать что-то на плиточном полу.

– Головко, вот мы сейчас твою сожительницу вызовем и спросим у нее, похищала ли она твои котлеты или нет. Если не докажешь, что похищала, представляешь, что она тебе устроит?

– Она их сожрала, – плачущим голосом сказал Головко. – И мусор вынесла, чтобы я обертку не нашел. Это что же такое будет, если все повадятся мой полуфабрикат жрать? А у меня пенсия!

– Головко, не морочь нам мозги. На вот, забери свою бумажку, – дежурный протолкнул в окошечко листок, Головко подхватил его, – и иди домой. Отдай Марине, скажи, что ты такой благородный, хотел в милицию заявление отнести, да передумал. Она тебе на радостях еще котлет наделает.

– И еще кой-чего сделает…

Головко в нерешительности топтался возле окошка.

– Давай, давай, – дружелюбно подбодрил его дежурный. – А если еще что сожрет, так приходи сразу. Мы тебе участкового выделим для профбеседы. Давай, Головко, топай.

Мужчина ссутулился, вытащил из кармана вязаную шапку и побрел в сторону выхода; Калинин проводил его глазами. Головко был ему хорошо знаком – один из трех психов в подведомственном районе, который стабильно, в солнце и в непогоду, пять-шесть раз в год навещал родное отделение милиции с сенсационными заявлениями: то у него возле дома обнаруживались залежи урана, то сожительница Марина Дмитриевна Варшавец травила его ртутью и вызывала путем оккультных обрядов демонов. В прошлом январе по заявлению Головко его сожительницу чуть было не арестовали – он прибежал в райотдел с такими ожогами на лице, шее и руках, что из милиции его сразу увезли в реанимацию и долго лечили. Перед тем как потерять сознание, Головко сделал устное заявление – его облила кипятком из чайника гражданка Варшавец за то, что он разбил ее телевизор. Кожа с рук слезала лохмотьями. Группа отправилась на место происшествия – пешком домой к потерпевшему, благо дом находился в трех шагах от УВД – и увидела чудную картину: телевизор разбит, пьяная в хлам Варшавец рыдает и не может сказать ни одного связного слова, а у входа в дом трясется от страха маргинальный друг Головко. Варшавец скрутили и доставили в отдел. Марина Дмитриевна, в прошлом – швея-мотористка, в настоящем – дважды судимая беззубая алкоголичка с циррозом печени и начальной стадией гепатита, в том состоянии, в котором она находилась, любую явку с повинной бы написала, и только благодаря маргинальному другу ушла из отдела свободной. Оказывается, друг вместе с Головко гуляли по старому парку, погруженные в философские размышления: а мороз в тот январь стоял лютый. По причине того, что водка давно кончилась, а согреться хотелось, приятели решили отправиться в котельную, что стояла в глубине парка, и немного размять там заледеневшие конечности. Все бы ничего, да только Головко, бывшему сантехнику, показалось, что трубы мало нагреваются, и он с молодецкой удалью рванул на себя рычаг сброса давления. Паром, вырвавшимся из сопла, ему обварило все открытые участки тела; Головко с воем вылетел из котельной, покатался по снегу, а потом понесся в райотдел, где сделал свое заявление – не поймешь, чем навеянное! – и упал замертво. Из больницы он еще долго писал жалобные заявления, но Варшавец больше не обвинял, хотел привлечь к ответственности халатного сторожа котельной, который допустил членовредительство. Телевизор, как выяснилось, был разбит уже месяца три как. Сумасшедшим Головко был безобидным, спокойным, и вся его ненависть выливалась только на сожительницу путем написания кляуз, заявлений и доносов; к нему уже привыкли, и, видя сутулую фигуру на пороге райотдела, только хмыкали: заявлений у него не принимали в принципе, а если Головко настаивал, выезжали с ним, чтобы он отстал, быстро доказывали неправоту заявителя и возвращались обратно.

Второй районный сумасшедший был куда зануднее и, как следствие, куда вреднее. Петр Борисович Тронь, бывший школьный учитель русского языка и литературы, свои опусы излагал минимум на восьми-десяти листах, даже если просто хотел написать «утром я встал с похмелья». При написании под рукой Тронь явно держал словарь Даля, потому что заявления изобиловали сравнениями, эпитетами и витиеватыми фразами. Где-то в архивах отдела до сих пор хранился материал по заявлению об оскорблении. Соседка Троня, проживающая этажом выше, вывесила на балкон стираные простыни на просушку; Петр Борисович с задумчивым видом вышел подышать свежим воздухом, прошелся под балконами, и тут ему на нос упала капля – мутная холодная капля с запахом стирального порошка. Петр Борисович нашел источник ощущения, поднял кусок грязи и залепил им в простыню, оставив уродливые коричневые потеки. Соседка выскочила на балкон, увидела Троня и простыми, русскими словами выразила свое негодование хулиганским поступком.

Из заявления Троня П. Б.

«…мое самосозерцание и успокоение было прервано грубейшим вмешательством: излитием Влаги с примесями синтетических моющих средств, которая была излита на выступающую часть моего лица – Нос. Сие происшествие причинило мне нравственный дискомфорт и нервные сотрясания Телесных окончаний, а кроме того, часть Лица – Нос – стала чесаться от аллергической реакции, вызванной синтетической каплей Влаги. (…) …чем высказал свое возмущение и недоумение возможностью развеса, содержащего Влагу с синтетическими примесями Белья непосредственно над жизненно важными Органами жизнедеятельности человека – Головами. Соседка же в оскорбительной, унизительной, грубой форме сообщила в мой адрес, что я являюсь плодом противоестественной любви представителей Семейства кошачьих и Семейства псовых (сукин кот), тварью, Бесом, а также угрожала мне причинением повреждений в виде выпадения моих Глазных яблок (сказала, «чтоб у тебя глаза повылазили»). Прошу принять срочные меры к гражданке Н-й…»

Петр Борисович, на беду, еще и повадился изучать уголовно-процессуальное законодательство, чтобы быть всесторонне подкованным «в борьбе с компетентными органами», как он гордо называл свою миссию, не поясняя, впрочем, зачем с органами, если они компетентны, бороться. Видимо, из духа противоречия. Как бы там ни было, Тронь раз в квартал принимался забрасывать райотдел письмами, заявлениями и жалобами, которые несчастные дознаватели вынуждены были рассматривать. Самой запомнившейся была кляуза на участкового Маркина, который отказался при осмотре соседней квартиры записывать Троня в понятые, зная, что он будет занудничать, качать права и поминутно требовать внесения дополнений в протокол. В качестве понятых Маркин пригласил супружескую пару – соседей напротив, при них осмотрел квартиру и изъял украденный банный халат. На следующий день в прокуратуру полетела депеша следующего содержания: «…лишив меня права участия в производстве осмотра места происшествия – неотложного первоначального следственного действия, служащего для обнаружения важнейших доказательств совершения преступления! – участковый уполномоченный Маркин грубо попрал мои конституционные права на свободный доступ к правосудию, равенство граждан, свободу волеизъявления, унизил мое человеческое достоинство отказом присутствовать при осмотре и лишил меня покоя, поелику мучает меня один вопрос – доколе конституционные права граждан будут игнорироваться милицией?!» У Маркина, прочитавшего заявление, чуть глаза на лоб не полезли. У гражданина Ромейко украли в парилке дорогой халат, предположительно – гражданин Булых. Санкцию на обыск просить не стали, решили обойтись осмотром. В присутствии двух понятых и хозяина квартиры, самого Булых, жилище было осмотрено, халат обнаружен в ванной комнате, Булых с грустью сознался в краже. При чем тут, к черту, Тронь?! Так нет же, пришлось сначала в прокуратуре пояснения давать, потом в следственном комитете, а потом еще характеристику на себя тащить и копии с материалов уголовного дела снимать, для приобщения – мол, Тронь действительно ни при чем и в качестве обязательного участника при следственном действии не предусматривался. Дурдом…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?