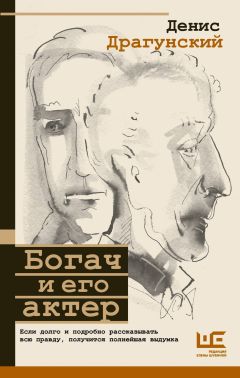

Текст книги "Богач и его актер"

Автор книги: Денис Драгунский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Раздался веселый топот детских ног. Брат и сестра влетели в библиотеку. Дирк слегка вжался в кресло, но они его не заметили, плюхнулись вдвоем в одно кресло по диагонали от него. Девочка обняла мальчика и громко поцеловала в щеку.

– Сигрид, – запротестовал мальчик, – ты чего чмокаешься?

Девочка обняла его сильнее и поцеловала еще раза три. Он отбивался, а она громко заявила:

– Ханс, я люблю тебя!

– Ты что? – сказал мальчик.

– А то! – сказала девочка.

– Сестра не имеет права любить брата, сестра не должна любить брата, – наставительно произнес мальчик.

– А мама говорит, что должна!

– Мама говорит в другом смысле. А вот любить в смысле целоваться и говорить «я тебя люблю» – нельзя. Это запрещено.

– Подумаешь, – хмыкнула девочка. – Чепуха какая!

– Запрещено, сказано тебе! – повторил мальчик и высвободился из ее объятий.

Девочка спрыгнула с кресла, обежала его вокруг, стала сзади, схватила мальчика за уши и громко, на весь зал зашептала:

– А мы по секрету, а мы по секрету, а мы никому не скажем!

Дирк еще раз посмотрел на фотографию. Он готов был поклясться, что это те же самые мальчик и девочка. Хотя, конечно, так не бывает. Он перевернул фотографию, надеясь, что на обратной стороне будет что-то написано, станет что-то понятнее, но там не было ничего, кроме цифр 1914. Год? Номер фотографии в альбоме? Дирк снова перевернул фотографию и увидел, что девочка в шляпке с лентами в смешных сандаликах – вылитая администраторша Лена, с которой он только что разговаривал. Он помотал головой. Наверное, у него это от старости, или от голода, или от злости на самого себя за то, что так глупо разговорился с девчонкой. Но на всякий случай он не стал возвращать фотографию обратно в книгу, а положил в наружный карман пиджака – неизвестно зачем. Мальчик и девочка куда-то исчезли, должно быть, побежали к воде. Так и есть. Он слышал, как их кроссовки мягко хрустят по гравию.

* * *

– Потом я узнал, что Сигрид на самом деле была в меня влюблена, – рассказывал Ханс Якобсен Дирку фон Зандову. – Да, такой вот удивительный случай. Но знаете, чем больше я о ней думаю, тем больше мне кажется, что там произошел какой-то странный перелом. В этой любви не было – почти совсем не было – ничего особо порочного. Изначально, я имею в виду. В детстве и самой ранней юности. Такое иногда случается в богатых семьях, где детей берегут от всего: от вредных влияний, взрослых книжек, от разговоров с невоспитанными сверстниками и походов в театр и кинематограф.

Мою сестрицу воспитывали именно так.

Много позже она мне рассказала совершенно замечательную историю.

Оказывается, когда ей было едва ли семь лет, она спросила гувернантку, как люди женятся. Возможно, свою роль сыграл тот смешной факт, что девичья фамилия моей матушки Магды Якобсен была тоже Якобсен. Якобсенов у нас, господин фон Зандов, примерно столько же – в процентном отношении, я имею в виду, – как у вас Шнайдеров. Мюллеров, конечно, больше. Но и у нас Йенсены побеждают. Поэтому моя матушка имела полное право гордо писать на визитной карточке: Магда Якобсен-Якобсен. Смешно, правда?

Дирк вежливо посмеивался.

– Прибавьте к этому, что мои папа и мама не только были оба Якобсены, но были еще и похожи друг на друга. Говорят ведь, что супруги со временем становятся похожи на брата и сестру. Обличьем, манерами, жестами, любимыми словечками. Муж становится похож на некрасивую сестру этой женщины, своей жены, но это бывает совсем к старости, когда им за семьдесят, после золотой свадьбы. Так вот, мои родители к тому времени были еще не совсем старыми, но и не очень молодыми. Они поженились, когда обоим было уже за тридцать. Мой дядя-полковник объяснял мне, что я – поздний ребенок. Наверное, так. Мама с папой были похожи друг на друга, оба высокие, светловолосые, синеглазые, скуластые, с чуть-чуть опущенными уголками рта и с тем особым разрезом глаз, который делает нашу расу столь отличной от остальных европейцев. Так вот, когда моя сестренка Сигрид спросила гувернантку, как люди женятся и откуда вообще берутся мужья и жены, эта идиотка, а может, и мерзавка, но сейчас это невозможно выяснить, а в бизнесе…

Дирк фон Зандов с трудом сдержал зевоту, но Якоб-сен, кажется, не заметил.

– …а в бизнесе, мой дорогой Дирк, – неожиданно увлекся Якобсен, – есть замечательный принцип. Если вдруг случается что-то невероятное, даже катастрофическое для производства, для торговли или для финансовых операций, то первым делом тут нужно предполагать не злую волю, а глупость, разгильдяйство, усталость, наплевательство. Что-то в таком роде. А уж потом, когда глупость и разгильдяйство будут исключены, вот тогда надо искать негодяя, тайного агента враждебной корпорации, например. Потому эту гувернантку удобнее считать идиоткой, чем мерзавкой.

Так вот, эта идиотка сказала: «То есть как откуда? В детстве это братья и сестры, а потом они становятся мужем и женой. Вот как твои мама и папа. У твоей мамы с детства такая же фамилия, как у папы. Спроси, как раньше была мамина фамилия, и ты поймешь, что я права». Тем же вечером, за чаепитием, маленькая Сигрид спросила:

– Папа, ты Якобсен?

– Да.

– А ты, мама?

– И я тоже, конечно!

– А вот в детстве, а до того, как ты вышла замуж за папу, ты тоже была Якобсен?

– Да, – сказала мама.

– Значит, вы как будто братик и сестричка? – спросила Сигрид.

– Ну не совсем, – сказал папа.

– Ну что ты! – возразила мама. – Мы твои родители.

– Понятно, понятно, понятно! – закивала Сигрид. – Я все поняла!

Но поняла, разумеется, по-своему.

Уверилась, что рядом с ней растет ее будущий муж. При этом, конечно же, она знала, что шестилетней девочке рано выходить замуж.

Теперь Дирк слушал внимательно, история его заинтересовала.

– А вот когда ей исполнилось двенадцать лет, – пересказывал Ханс Якобсен рассказ Сигрид, – она вдруг вспомнила эту замечательную идею и стала засматриваться на меня, своего брата, уже всерьез. Тем более что никаких других мальчиков она не видела – училась дома. К ней приезжали учительницы и воспитательницы. В одной из комнат было оборудовано что-то вроде класса с маленькой партой на одну персону и с небольшим, но вполне удобным учительским столом. Я-то к тому времени уже ходил в нормальную гимназию.

– С ума сойти, – подивился Дирк фон Зандов. – Забавная картинка – классная комната на одну персону. Никогда такого не видел. А почему ее не отдали в женскую гимназию?

– Мамочка на полном серьезе хотела оградить дочь от дурных влияний. В нашей семье ответственность за детей была распределена пополам. Я был папин сын, а Сигрид – маминой дочкой. В результате я получил вполне нормальное мужское воспитание. У меня была компания сверстников. У меня были учителя, поумнее и поглупее, подобрее и позлее. Мало-помалу я понимал, как устроен мир. Я учился хитрить, я умел трудиться, я тренировался подчиняться, а иногда мне даже случалось покомандовать. Все как у всех мальчишек.

А мама, моя бедная мама, попала под волну увлечения теориями Фрейда. Скорее, под волну моды на Фрейда, которая бушевала в Европе начиная с десятых годов. Но моя мама не была фрейдисткой. Напротив, прочитав все эти книги, она была до глубины души шокирована, поражена и решила бороться с профессором Фрейдом на маленьком полигоне своей семьи. Она искренне хотела избавить дочь от всего, что связано с сексуальностью, с эротикой, с фантазиями, не говоря уже об извращениях. Причем сделать это мама решила самым простым способом. Ей мнилось, что все эти эротические фантазии и сексуальные извращения гнездятся в головах испорченных детей. В сочинениях Фрейда часто повторяется слово «инфантильный». Инфантильные желания, инфантильная эротика, инфантильный невроз и так далее. Но моя бедная мама поняла это не совсем правильно. Она решила, что инфантильное – это то, что бывает в основном у детей. У испорченных детей, разумеется!

Поэтому она стала тщательно ограждать Сигрид от детского, да и от любого другого бесконтрольного общения. Поэтому-то к нам в дом ходили высохшие бесполые селедки, старые девы, преподававшие ей географию и французский язык, а также седобородые, пергаментные и от этого столь же бесполые учителя физики и математики. Даже в классную комнату Сигрид и ее учителя входили разными дверями. Учителя из коридора, а Сигрид из своей спальни. Расстояние между партой и учительским столом было ровно два метра. Ни учитель мужского пола не имел права выйти из-за стола и подойти к парте, ни сама Сигрид не могла под страхом наказания выйти из-за парты и подбежать к учителю. Для селедок-женщин делалось исключение.

Таким образом мама хотела вырастить из Сигрид высоконравственную девицу, чуждую новомодных штучек в стиле нашей прекрасной эпохи. А уж потом – так, должно быть, думала наша мама, – а уж потом, годам примерно к семнадцати, когда настанет время выдавать дочь замуж, вот тут мама уединится с ней в своем будуаре и в двух словах расскажет, чем отличается мальчик от девочки, откуда берутся дети и зачем, собственно говоря, люди живут в браке. Хотя, честно сказать, лучше было бы прожить так, безо всех этих штучек. Ха-ха-ха! – Ханс Якобсен громко и несколько искусственно рассмеялся. – Но на деле все получилось совсем наоборот.

* * *

– Я ни о чем другом думать не могла, – рассказывала взрослая Сигрид своему брату, а брат, как мы с вами понимаем, пересказывал Дирку фон Зандову. – Я ни о чем другом думать не могла – во мне, странным образом соединяясь с идеей мужчины, бушевало что-то непонятное. У меня билось сердце, я краснела и бледнела, когда видела, как папа целует маме руку. Я отворачивалась от картины, где гусар подносит даме букет цветов. И уж вовсе теряла соображение, когда ты, мой любимый братец, помогал мне слезть с дерева, например, и касался моей талии, а особенно моей попки, не говоря уже о грудках. Мне было двенадцать лет, у меня скоро должны были начаться месячные, и, пока они не начались, я прямо с ума сходила, не понимая, что со мной происходит. А когда они все-таки начались и мама мне объяснила, что так бывает у всех, но при этом не прибавила «у всех девочек» и не объяснила, зачем это бывает и почему, я первым делом спросила тебя:

– Ханс! Скажи, а у тебя бывает это?

Ты не понял. Ты спросил:

– Что «это»?

Но мне было стыдно произнести: «А у тебя бывает так, что кровь идет из одного места?», и поэтому, покраснев, я спросила:

– Ну это, ну вот это, что у всех бывает, у тебя тоже бывает?

А ты, дурачок, вместо того чтобы расспросить меня поподробнее, что за такое «это» я имею в виду, вместо этого ты, глупый мальчишка, уверенно ответил:

– Ах, это? Которое у всех? Ну конечно! Что я, хуже всех?

Вскоре, правда, я поняла, как сильно ошиблась. Поняла, что дяденьки от тетенек отличаются не только наличием усов и бороды, а также костюмом. Все-таки мама однажды за мной не уследила, и я оказалась в купальне вместе с деревенскими ребятами, которые купались голые. Это открытие меня не испугало, а только обрадовало, потому что в глубине души я догадывалась, что если у меня с моим братом – он же мой будущий муж – все устроено абсолютно одинаково, особенно в том самом месте, которое перед сном так приятно потрогать пальчиком и этот пальчик, засыпая, нюхать, то это будет как-то неинтересно. У меня была мстительная мысль, дорогой Ханс, спросить тебя, что же ты имел в виду, говоря про «это», но я не стала этого делать – не люблю припирать людей к стенке. Когда человек приперт к стенке, он может совершить какую-нибудь глупость или сказать что-нибудь совсем уж несусветное. Я сама ненавижу, когда меня припирают к стенке. Тут я способна на все, могу даже укусить за нос. И вот тогда, поглядев на этих голых ребят в купальне – занятно, что их было ровно шестеро: трое мальчишек и три девчонки, – я в уме их тут же поженила, будучи свято уверена, что это братья и сестры. А может, они и были братьями и сестрами, сейчас уже не помню. И вот тогда я влюбилась в тебя с новой силой. И через несколько дней решила, что должна с тобой объясниться. Незадолго перед тем ты рассказывал, как на гимназическом празднике к вам в гости пришли воспитанницы женской гимназии и ты танцевал с какой-то девочкой. Рассказывал с большим чувством, у тебя прям глаза горели. «Боже мой, – подумала я, – какое извращение, какая противоестественная страсть».

Ты спросишь, откуда я знала эти слова? Я тайком таскала книги у мамы из комода. Такие ужасные книги, как сочинения господина Фрейда, она, разумеется, не держала на полках, а прятала в тот ящик, где лежали ее пояса и подвязки. Но то ли она была рассеяна, то ли решила, что мне в голову не придет без спросу зайти в мамину спальню и тем более без спросу шарить в ее шкафах, только она не запирала этот ящик, да он, кажется, и не запирался. И конечно, два или три раза я видела, как мама переодевается, и конечно, больше всего на свете мне хотелось примерить ее белье.

В те дни, когда мама с папой уходили в театр, я, притворившись, что уже заснула, и дождавшись, когда гувернантка запрется в своей комнате, тихо и незаметно, мышкой, змейкой, ящеркой скользила по коридору, ныряла в мамину комнату, зажигала ночничок и хотя бы на пять минут напяливала ее пояс с подвязками и чулки. И в таком виде вертелась перед зеркалом.

Я была очень хитрая, я знала, что у меня не так много времени. Театральный спектакль начинался в восемь часов вечера, гувернантка меня укладывала в девять, мама с папой обычно возвращались в полночь, нужно было дождаться, когда гувернантка ляжет и надежно захрапит, и – о счастье! – я свободна, я как будто взрослая. И вот представь себе, я открываю этот ящик, запускаю туда руки и чувствую там что-то твердое. Книжка. Открываю и вижу непонятное название: «Очерки по теории сексуальности». Клянусь, Ханс, я не знала, что это за слово. Но мне было интересно, почему мама прячет эту книжку, ведь у нас книги стояли в библиотеке и в папином кабинете, а в мамином будуаре был книжный шкафчик с ее любимыми романами и иллюстрированными альбомами о путешествиях. Один альбом был про путешествие в Африку. Большая книга с гравюрами, изображавшими черных толстогубых людей и разные невиданные цветы с латинскими наименованиями. Но раз эту книжку мама прячет, причем в своем белье, значит, есть в ней что-то особенное. Я попыталась ее читать и ничего не поняла. Это было очень длинно, очень сложно и непонятно про что. Но зато там были страшно интересные слова, например, «желание», «противоестественная страсть» и «извращение». А также «патология» и «оральная эротика». Я понимала, что эти слова, равно как и загадочное слово «сексуальность», каким-то манером связаны с мамиными чулками, поясами и подвязками. То есть связаны с тем, поверх чего, собственно, и надевается этот самый шелковый пояс с кружевной каемкой.

– Итак, – рассказывала взрослая Сигрид, куря длинную дамскую сигарету и небрежно стряхивая пепел в тарелку с объедком пирожного, из которого уже торчал предыдущий окурок, – итак, услышав, что ты танцевал с какой-то девицей из женской гимназии, я взревновала. Вроде бы небрежно и походя спросила: «А она тебе понравилась?» Ты чуть покраснел и ответил: «О, она просто прелестна». Вот тут я возмутилась, и в моей голове зазвучали эти слова про извращенные желания. У моего брата, который уже довольно скоро должен стать моим мужем, появилось извращенное влечение к какой-то гимназистке! Мне захотелось стукнуть ее чем-нибудь тяжелым по голове. Каминной кочергой! По-настоящему! Без шуток! Проломить ее дурацкую башку с белыми кудряшками! Я эту девчонку ни разу не видела, но именно так ее себе представляла. А тебе влепить хорошую пощечину и сказать: «Стыдись! Выброси из головы этот бред». Но я понимала, что это невозможно, и вообще, дорогой Ханс, я не очень люблю размахивать руками и делать людям больно.

Поэтому я решила, что тебе надо все потихонечку объяснить. Но не сразу и на пальцах, а обиняками, косвенно, как учила меня мама азам светского общения. Мама объясняла: если хочешь чего-то добиться, не говори этого прямо. Прямо можно говорить только маме, в редких случаях папе. Лучше действовать намеками. К примеру, если ты поехала на пикник и тебе от жары вдруг захотелось пить, не надо говорить «дайте мне воды», а надо сказать «ох, как жарко, прямо горло пересохло». Вот так и здесь. Я решила сначала вернуть твою привязанность и для этого начала писать тебе письма. «Милый Ханс, я так тебя люблю, ты такой чудесный, такой красивый, такой умный, я так хочу обнять тебя и заглянуть в твои глаза».

* * *

– Я спросил ее, зачем же она писала эти письма каракулями, – продолжал свой рассказ Ханс Якобсен. – Она ответила что-то вроде того, что хотела пробудить мой интерес. Как приятно получить письмо от загадочной незнакомки! А потом в десять раз приятнее узнать, что эта загадочная незнакомка живет в соседней комнате. Вот что на самом деле скрывалось за этими письмами… В дальнейшем жизнь Сигрид сложилась, мягко говоря, необычно. Но это очень мягко говоря, – сказал Якобсен.

Дирк вопросительно взглянул на него.

– Она измучила всю нашу семью, а также тех мужчин, которые встречались на ее пути. На этой темной дороге в никуда, по которой она упорно шла до самой своей могилы. Бедная Сигрид скончалась почти четверть века тому назад. В злом одиночестве. Хотя под самый-самый конец жизни приехала ко мне и умерла в моем доме. Она не была старой девой. Скорее наоборот. Но зачем вам нужны эти подробности, господин фон Зандов. Или вы считаете, что все эти ужасы и кошмары, связанные с Сигрид, глубоко во мне отпечатались и вы должны о них знать?

Дирк видел, что старику очень хочется выложить эти подробности и кошмары, и потому он завел глаза к потолку, рассказал что-то о принципах Станислав-ского, о перевоплощении, а затем подтвердил:

– Да, разумеется, мне это надо знать. Это называется «работа актера над собой в творческом процессе переживания». Все это непременно выявится в роли.

– Красиво говорите, – сказал Якобсен.

– Это не я, это Станиславский, – сказал Дирк фон Зандов.

Глава 5. Половина пятого. Рашель и Кирстен

– Станиславский, Станиславский, – повторил Якоб-сен. – Было бы у меня время, я бы вас о нем порасспросил. Обожаю новые и интересные сведения, которые мне ни за каким чертом не нужны. Но сейчас недосуг, извините.

Он встал, подошел к окну, повернулся спиной к Дирку и долго стоял, глядя наружу. «Оригинальный тип, – подумал Дирк. – Говорит, что ему недосуг, а вот уже целых пять минут молча смотрит в окно».

Он огляделся и еще раз удостоверился, что миллиардер Якобсен живет в обыкновенном двухкомнатном люксе. Этика его корпорации – соблюдать скромность во всем. Дирку стало интересно, как устроен дом, в котором Якобсен живет. Сколько там этажей, сколько комнат. Есть ли у него большая столовая для банкетов и маленькая столовая для обедов в кругу семьи. Кстати, Дирк ничего толком не знал о семье Якобсена. Про родителей ему было рассказано достаточно и про сестричку тоже. Да и дальше, наверное, предстояло выслушать немало занятного: история полоумной Сигрид (как Дирк именовал ее про себя) ему была обещана. Но есть ли у Якобсена жена и дети? В газетах об этом не писали.

Перед тем как взяться за роль, Дирк решил разузнать про Якобсена как можно больше, но ничего, кроме корпоративных отчетов, в прессе не обнаружил. В конце семидесятых о богатых людях писали все-таки меньше, чем сейчас. Публиковалось не так много скандальных репортажей, тайных фотографий, шокирующих подробностей, интригующих заголовков вроде «Младший сын миллиардера Макмиллана наконец узнал все тайны своей семьи». Но кое-что бывало. О беспокойных отпрысках богатых фамилий, об эпатажных женитьбах серьезных людей. Онассис тому пример. Сначала Мария Каллас, потом Джеки Кеннеди. Якобсен, надо заметить, был богаче Онассиса раза в три, но о нем – ни звука. Даже интересно, как он живет. Наверное, у него квартира в целый этаж в роскошном доме на Королевской набережной. Noblesse oblige, никуда не денешься. Точнее говоря, société oblige. Но вот если у него действительно скромный домик в четыре комнаты в суровом скандинавском стиле, а дети по утрам, встав в половине шестого, приходят в кабинет к папаше, чтобы читать молитву, а потом все вместе идут на кухню и едят жиденькую овсянку, которую им шлепает в тарелки строгая мамаша с поджатыми губами и всегда прищуренным левым глазом, тогда это поистине страшный человек.

У Дирка было давнее недоверие к скромникам, аскетам и постникам. Сталин всю жизнь проходил в солдатской тужурке, Че Гевара спал на полу, не говоря уже о Робеспьере, который изредка позволял себе побаловаться апельсинчиком, но вообще был неподкупен и нищ, как францисканский монах. С такими людьми лучше не связываться. Дирк скоро выяснил, что у Ханса не было такого домика и детей тоже не было, и слава богу. Дирк любил местных фрайбургских богатеев. Тех, что поднялись на послевоенном росте, на плане Маршалла, – строителей прежде всего, а также разного рода торгашей. Веселые, крепкие, начинающие толстеть мужики, жадно скупающие дорогие вещи, обставляющие свои заново построенные в старом стиле виллы драгоценной антикварной мебелью, которую они задешево тащили из Франции. С ними было проще. Люди, у которых нравственные устои так себе, – такие люди легко понимают и прощают окружающих.

Он еще раз оглядел номер, стремясь найти в нем хоть что-то, что выдавало бы индивидуальность его нынешнего хозяина: какую-то дорогую вещицу, небрежно брошенный на диван свитер, ну хоть что-нибудь. Но нет, все было гладко, как на рекламной фотографии. Номер на глазах Дирка превращался в картинку, в рекламный квадратик, и внизу сама собой появлялась надпись: «Шесть тысяч крон в сутки». В тогдашних ценах, разумеется.

Дирк потряс головой, стряхивая наваждение. Может быть, хоть в спальне у него беспорядок? Может, свитер валяется на кровати, а парадные туфли на стуле. Он встал, прошелся по комнате. Дверь в спальню была приоткрыта, виднелась аккуратно застеленная кровать, чувствовалась рука горничной. Дирк, живя в гостинице, не каждый день пускал горничную в номер, так что кровать у него чаще всего оставалась незастеленной.

Якобсен обернулся, посмотрел на Дирка, бродящего по комнате, но ничего не сказал и снова поглядел в окно. Дирк несколько развязно встал рядом. Казалось, еще секунда, и он обнимет Якобсена за плечо. Будто почувствовав это, Якобсен на несколько дюймов отодвинулся и кивком головы как бы пригласил Дирка посмотреть в окно. Там, на гравийной дорожке около воды, прогуливалась небольшая компания.

– Какие женщины! – вздохнул Якобсен. – А? Господин фон Зандов? Какие женщины… Вам нравятся? – Он помолчал и добавил: – Мои женщины.

– Ваши? – переспросил Дирк.

– Не принимайте мои слова слишком всерьез, но в некотором обобщенном смысле, да. Мои друзья, мои мужчины, ну и мои подруги, мои женщины. Я это хотел сказать. А вы что подумали?

– Сами понимаете, – усмехнулся Дирк.

– Ну, возможно, отчасти вы не ошиблись. Рискованное предприятие, не правда ли?

– О чем вы, господин Якобсен?

– Ох, да ладно вам! – отозвался Якобсен чуть ли не с досадой. Он прошелся по комнате и вернулся к окну, встал рядом с Дирком. – А то вы не понимаете. Я собрал сюда всех! Всех, кто жив на сегодняшний день, я имею в виду. Всех, кто любит меня и кого люблю или любил я. Впрочем, – продолжал он, – «любил» и «люблю» для меня одно и то же. Наверное, это необычно, но я хочу, чтобы вы мне поверили. Я никого не разлюбил в своей жизни. Если я кого-то полюбил, он поселяется в моей душе навеки. Вы, небось, думаете: «Красиво сказано, слишком красиво». Но так оно и есть. Не будем бояться красивых слов, особенно в нашем возрасте. В моем возрасте, – уточнил он. – Однако, поскольку вы загримированы под меня, под мои годы и играете меня, какой я есть сейчас, то выходит, что я сказал правильно – в нашем возрасте. В нашем возрасте уже пора отбросить некоторые условности. Можно позволить себе непристойно выругаться, можно позволить себе рассказать приятелю правду о том, как ты относишься к нему, или о том, что у тебя было с его женой. Не боясь, что он даст тебе по морде или, наоборот, свалится с инфарктом. Бояться не надо. Большинство наших неудач происходит оттого, что мы боимся, от страха, проще говоря. Но, господин фон Зандов, – он повернулся к Дирку вполоборота и наставительно поднял указательный палец, – но самое смешное, друг мой, не возражаете, что я вас так называю? Но самое смешное, что речь идет не о страхе с большой буквы. Не о том страхе, который вы, очевидно, переживали. Пережили вместе со своим народом самое малое два раза. Первый раз, когда Гитлер пришел к власти, а второй – когда союзники начали убивать его вместе с окружающим населением. Господин Конквест писал, что и в России тридцатых годов тоже было что-то похожее, какой-то большой страх. Его знаменитая книжка как-то так и называется – «Большой страх» или «Большой ужас», точно не помню. Ах да, и господин Солженицын пишет об этом. Читали?

– Слыхал, – сказал Дирк. – Нобелевская премия, да?

– Да, да. Но я о другом. И уж конечно, не о мистическом страхе перед жизнью и смертью, о котором так красиво писал наш многомудрый сосед. Ну-ка, господин фон Зандов, как его фамилия? Вспоминайте, вспоминайте! – Он пощелкал пальцами едва ли не перед носом Дирка, изображая строгого и насмешливого учителя. – Ну, раз, два, три, а то двойка и в угол поставлю.

– Кьеркегор! – совсем по-школьному выпалил Дирк. – Кьеркегор. Книга называется, если я правильно помню, «Страх и трепет». – И ехидно прибавил: – Правильно, господин учитель? Хотя ее я тоже не читал. Но слышал!

– Правильно, – рассмеялся Якобсен, протянув звук «а». – Пра-а-авильно. Садитесь, пять. Вернее, погодите садиться, постойте.

«Вот ведь черт! – подумал Дирк. – Как все это понимать. Это что? Он забавляется, насмешничает? Пытается меня унизить? Разве я, согласившись играть его роль в этом странном фильме, тем самым согласился быть шутом или так или иначе терпеть унижения? Гонорар, конечно, сумасшедший, я за всю свою актерскую жизнь во Фрайбурге столько не заработал и не заработаю в будущем. Актер – это всегда шут. Но одно дело, когда издевается над тобой, шпыняет тебя и школит твой режиссер, а другое – твой прототип. А может, это никакое не унижение, а просто доверительный разговор со стариком? Старики бывают с причудами. И кроме того, это же не просто старик, это ой-ой-ой какой старик. Один из крупнейших предпринимателей мира, вы понимаете – мира! Недаром вон какая публика к нему съехалась».

Он покосился в окно и как нарочно, как будто специально увидел, что по дорожке идет, приближаясь к компании дам, Джейсон Маунтвернер. А рядом с ним некий джентльмен непонятно-восточной наружности. Говорят, это знаменитый торговец оружием из Ливана. Так что, возможно, это не унижение, а, напротив, редкое везение. Все происходящее надо разглядывать, выслушивать и запоминать во всех подробностях, а вернувшись в номер – быстренько записывать. Как записывали свои впечатления люди, которым случалось встречаться и беседовать с Черчиллем или со Львом Толстым. А потом издать это, заработать еще денег. Впрочем, хрен с ними, с деньгами, просто интересно.

Все эти рассуждения пронеслись у него в голове буквально за три секунды.

Меж тем Якобсен стоял рядом, водил пальцем в воздухе и собирался с мыслями для следующей фразы.

– Речь идет, господин отличник, – произнес наконец Якобсен, – о совсем другом страхе. Государственный страх или страх, как говорят умники, экзистен… ну-ка, подскажите!

– Экзистенциальный! – тем же школярским голосом продекламировал Дирк.

– Еще одна пятерка! – захохотал Якобсен. – Правильно. Так вот, страх государственный или страх экзистенциальный – сущая чепуха по сравнению с мелкой бытовой трусостью. Она-то и мешает. Можно бояться Гитлера и бояться смерти, но при этом быть порядочным человеком, искренним, честным и живущим в ладу с самим собой. Но вот если ты каждую минуту боишься сказать самому себе правду о том, что продавщица в бакалее нравится тебе больше любимой жены, если боишься сказать своему партнеру, что он болван и недоучка, боишься признаться себе, что твой сын, несмотря на все твои усилия, вырос подонок и бездельник, а особенно если трусишь сказать это ему вслух, выгнать его из дома и лишить наследства, то твоя жизнь становится хуже, чем в концлагере. Однажды, дорогой господин фон Зандов, я говорил с одним аргентинцем. Бывший немец, по крови полунемец-полуеврей. Мясной магнат, небедный человек. Он в сорок третьем попал в концлагерь. Его едва не отравили газом и не сожгли в печке. Красная армия выручила практически в последний момент. Представляете себе, какого страху он натерпелся? Какой его сковывал ужас? Какое отчаяние охватывало каждую клеточку, каждый кровяной шарик его плоти? Но он сказал: «Концлагерь – это были лучшие годы моей жизни. Ужасающий страх смерти выбил из меня, вычистил все мелкие человеческие испуги. Я мог убить кого хотел. Мог куском стекла перерезать подлецу горло, мог сказать правду, какую хочу и кому хочу. И кроме того, мы надеялись на возмездие и на свободу. И была свобода, и было возмездие». А потом, говорил этот мясник, мясник в хорошем смысле этого слова, господин фон Зандов, в смысле скотопромышленник…

Дирк кивал, хотя у него уже слегка кружилась голова от потока Хансовых мыслей и воспоминаний.

– …потом наступила глупая повседневность, вся сотканная из страха. Бедный уцелевший узник лагеря смерти… Не надо бояться – мой совет. Но это трудно. Если не сможете, я не обижусь, да и какое мне дело. Ваша жизнь, вам отвечать. Но, кажется, мы с вами говорили о любви. Я любил этих людей и люблю сейчас. Надеюсь, и они меня любят, раз сюда приехали. Я же никого не неволил и, упаси господь, никому ничего не обещал. Было бы смешно, если бы Якобсен посулил Маунтвернеру гонорар за съемки.

– А Либкину? – вдруг спросил Дирк. – Скрипачу Либкину и тому русскому режиссеру вы заплатили?

– Вы будете смеяться, но нет, – отвечал Якобсен. – Даже этот шикарный номер Либкин снял за свои деньги. У него очень много денег, не знаю точно, откуда. А у русского режиссера еще больше. Боюсь, там не все чисто, у меня есть весьма серьезные подозрения по поводу режиссера. Говорю вам совершенно откровенно, не боясь, что вы проболтаетесь. Вы же мое второе я, считайте, что я говорю это самому себе. Все, что вы сейчас слышите, господин фон Зандов, – это всего лишь мой внутренний диалог. Беседа с самим собою.

– Но позвольте! – проговорил Дирк, отступив на полшага и недовольно и даже несколько надменно поглядев на Якобсена, точнее говоря, изобразив надменный немецкий взгляд.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?