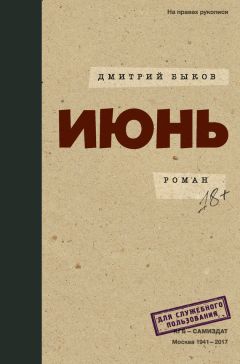

Текст книги "Июнь"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

7

Миша был, скорее, неприятный человек – и знал это. Он не хотел бы писать книгу с таким героем. Хорошо писать о герое, который приятен, о его любви к славной девушке, любви, похожей на дружбу. О его друзьях, не готовых каждую минуту к предательству. О здоровой зависти к живым, а не о болезненной – к мертвым.

– Эти мне еврейские маленькие Пушкины, – говорил про Мишу дядя Иван, и Миша сразу понимал, что он и есть маленький еврейский Пушкин, пестовавший это сходство, но где у Пушкина было дворянство и пять веков истории, там у Миши была родительская библиотека, пятьдесят томов издательства Academia. У Пушкина была свобода обращения с материалом, а где Мише было взять эту свободу, когда он и материала не знал? Утешало отчасти то, что материала больше не было, от него остались только эти самые пятьдесят томов Academia. Двадцатый век отменил все, Германия сейчас жгла книги. Материалом была Валя, и Миша не знал, как с ней быть. Валя осталась единственным материалом, который не упразднен. И на ней-то он так ужасно погорел, мальчик, которому не нужно было казаться хорошим, чтобы себя уважать.

Миша не хотел казаться хорошим. Этим он отличался от сверстников, не от большинства, а от всех. В сущности, только это и давало ему надежду, что из него получится писатель, не обязательно поэт, но в любом случае пониматель всего этого тонкого устройства. Что устройство есть, он понимал, и оно никогда не казалось ему слишком сложным. Как говорили в школе, когда учили надевать химзащиту, – «нормативы божеские». В жизни тоже были нормативы божеские, можно было разобраться, если отмести некоторые преграды в самом себе. И желание казаться хорошим он почти отмел.

Работа санитара предполагала удобный график: понедельник, среда, пятница. И хотя вторников и четвергов, даже вместе с выходными, не хватало, чтобы вытеснить из головы больничные зрелища, четыре дня в неделю он все-таки принадлежал себе. И непонятно еще, что было мучительней, куда было деть это внезапно высвободившееся время: не роман же писать, в самом деле. Все начинающие авторы ждут, что появится у них свободный день – и они тут же возьмутся за роман; но в том и парадокс, что роман можно писать только урывками, когда текст вырывается со страшным напором, а когда у тебя есть время и даже комната – пиши не хочу! – возникает именно не хочу. Неловко было смотреть по утрам на детей, идущих по бульвару в школу номер двадцать (сам он учился на Покровке, и с двадцаткой они враждовали – доходило и до побоищ). Неловко было сидеть за столом перед тетрадью и что-то в ней карябать, пока мать, стараясь двигаться бесшумно, убирала в комнатах. У всех в квартире были дела. Мать иногда занималась с маленькой дочкой соседа Лени, умненькой понятливой девочкой, тихой и всегда удивленной. Она все понимала и всему удивлялась. Мать рассказывала ей те же сказки, что когда-то Мише, – про лесных человечков, про говорящую собаку Мику. Слушать это было невыносимо, грусть и злость душили его. Он убегал и шлялся по центру, и в этих шляниях случались забавные встречи.

Он принадлежал теперь к деклассированным элементам, или к лишним людям, или, если хотите, к бывшим. Но в бывших и таилось самое интересное, потому что большинство бодро марширует к финалу, а бывшие умудряются этот финал пересидеть и затеять на руинах что-то новое. Октябрь был теплый, Миша много ходил и не мерз. Сначала проговаривал про себя бесконечные обвинительные или защитительные речи, которых не сказал на собрании – слава Богу, потому что все они могли ухудшить его участь. После начал размышлять – иногда вслух, да и кому было его слушать, например, на Воробьевых горах? – о лишних людях; ему пришло в голову, что в каждом тексте русской литературы есть дуэль сверхчеловека с лишним человеком, Печорина с Грушницким, Базарова с Павлом Петровичем. А все это потому, что участь лишних и новых – одна: ими все пренебрегают. И тогда они, маргинальные люди, устраивают дуэли.

В больнице было, пожалуй, даже интересно. Для будущей прозы много чего можно было подсмотреть. В умирающих что-то было, а в мертвых – уже ничего, и это наводило, хочешь не хочешь, на мысль о душе. Были любопытные казусы – лежащая в параличе Соколова, про которую никто толком не знал, понимает она что-то или уже нет, и ее муж, сидевший около нее целыми днями и гладивший ее руку, а иногда читавший вслух. Соколова дышала самостоятельно, но питалась через капельницу. Иногда мужу предлагали отключить ее от питания, но он отказывался. Он был уверен, что она все понимает. Конечно, слишком долго это продолжаться не могло, но Соколова была старая большевичка, и ее пока терпели. Соколов же не был большевик, он был бухгалтер, но бухгалтеры имеют иногда поразительно глубокие чувства.

Миша насмотрелся на умирающих, и его презрение к смерти несколько поколебалось. Раньше он думал, что принимать в расчет смерть вообще не стоит, что она не наше дело. Теперь он понимал, что в жизни большинства – скажем, девяти десятых – она вообще была единственным событием, главней рождения, ибо в рождении ничего от нас не зависит. И умирать лучше всего не с гордо поднятой головой, в этом бывает ужасный моветон, а с покорным сознанием неприятной работы, которую надо исполнить. Кичиться совершенно нечем. Достоинство не в том, чтобы гордиться и бодрячествовать, а в том, чтобы сделать все абсолютно естественно. Как ни странно, все толстовские разговоры о правильном умирании простых людей были глупостью умного человека, подгонявшего мир под свои взгляды. Так называемые простые люди умирали хуже всего, в истерике, в озлоблении, в непрерывных капризах, ибо у них не было никаких механизмов защиты от страха. Тише всего умирала низовая интеллигенция, иногда – старики из бывших, сохранившие веру. Легче все-таки было тем, у чьей постели кто-то сидел. Вообще же умирали довольно часто, и Миша понял, что от медицины, в сущности, толку мало – прав был Чехов: ерунда сама пройдет, а прочее неизлечимо. Отец любил повторять эту фразу. Больница нужна была не больному, а родственникам, получавшим право думать, что они сделали всё, что могли.

– Дело твое, в общем, очень печальное, – сказал он отцу, не решаясь вымолвить, что это дело обреченное.

– Но все остальные еще печальней, – возразил отец. – Я хотя бы имею отношение к самому главному. – И добавил: – Ты теперь, кстати, тоже.

– Не уверен, что это главное, – сказал Миша. – Вот если бы существовала профессия, помогающая подготовиться к смерти… Но это, как ты понимаешь, не литература и подавно не богословие.

– Химия, – фыркнул отец, и больше они об этом не говорили, но тайно сблизились.

Постепенно Миша оттаивал, подползала тоска по сборищам – у Бориса, у Нины, у Сергея. Но он, конечно, накрепко запретил себе туда ходить. Ведь они все предатели. Они предали его легко, без сожаления. И будем честны: в последнее время ему было там, в этом кругу, тесно. Политические разговоры. Попытки искреннего раболепия, без лести, от чистого сердца. Чтение газет между строк, извилистые рассуждения об Англии, о стравливании с Германией, о развороте на Восток. Почему-то о Турции, хотя какая Турция? Тихоголосые писчебумажные девушки, делающие вид, что им интересно. Да Крапивиной спасибо надо сказать, что он выпрыгнул из всего этого. Разве он не дерзил им всем – в тайной надежде, что они его сами выгонят? «Зеленая лампа», любомудры, кружок дозволенной избранности, поиски подлинного марксизма, политинформации Бориса, якобы со знанием тайных пружин. Дикое самодовольство. Ему, конечно, очень нравилась роль скептика. Он вообще теперь стал во многом себе признаваться, находил в этом неведомое прежде наслаждение – все додумывать до конца. Да, ему нравилось, что было куда пойти. Что к его разборам прислушивались. Что ему было кому почитать. Но разве он не догадывался, насколько все это хрупко, насколько все они готовы к сдаче? Себя ли, другого ли – какая разница? Вся эта декабристская пошлость, которую чувствовал один Грибоедов (Пушкин – нет, в Пушкине не было той желчи, он по доброте своей вечно умилялся): чуть надави – пойдут писать друг на друга подробнейшие, верноподданнейшие досье. Миша понимал, что им его не хватает, что они его, вероятно, ждут. Но он, зачумленный, запретил себе. Больше никогда. И хотя знал за собой отходчивость, которую презирал как признак слабости, а не доброты, – прошло две, три недели, а он был тверд: никаких сборищ, никакого Карманицкого переулка.

Конечно, все это было очень славно. Все эти сидения в тесном кругу, восхищенные женские взгляды – да, женские, уже не девчоночьи, – слабое вино, тени веток на обоях, одуряющие весенние запахи в форточку, папиросные гильзы со следами помады, и иногда, выглядывая в окно, в фиолетовый вечер с одним из первых апрельских дождей, он чувствовал такую полноту счастья, какой, он знал, не будет уже никогда. Слагаемые этого счастья были просты и даже пошлы: фонари, ветки, кислый рислинг, всякие глупости под гитару, стыдно перечислить; но без целительной дозы этой пошлости не бывает ничего великого. Блажен, кто смолоду. Теперь он своевременно выброшен из всего этого, теперь ему предстоит окунаться в жизнь и взрослеть в одиночестве. Но иногда, перетаскивая тюки зловонного белья или отвозя в прозекторскую очередной труп, он думал: Валя Крапивина, сволочь, мразь, что же ты сделала с моей жизнью.

Но потом он представлял на своем месте любого другого из их компании, из так называемой семерки, и понимал ясней ясного: никто бы не выдержал, никто. Все слишком хорошо о себе думали, а он всегда что-то понимал, только у него хватало презрения к себе и остальным. И хотя ему достало ума понимать, что и это красивость, и это тоже самолюбование, даже, может, большее, чем у Бориса, – он себя не одергивал. Он имел теперь право думать о себе лучше, потому что все прочие преимущества были у него отняты.

И писать он стал иначе, например так:

У меня теперь много свободного времени.

Делать нечего мне,

Как всему беззаботному нашему племени

В безработной стране.

…И был необыкновенный день в конце октября, странный день, очень плохой, как понимал он впоследствии: день, начавшийся с плохого и тоже странного сна. Такие сны должны сниться убийцам. Он никогда не видел ничего похожего, но, может быть, теперь, когда он сам был виноватым, приплюснутым человеком, когда у него отнято все, вся культура, на которую он привык опираться и на которую не имел теперь права. Такие сны должны были сниться загнанным, тщетно – именно тщетно! – убегающим от преследования. Наверное, это было как-то связано с войной. Ему снился противогаз. Устройство показывал англичанин. Он говорил: сделано так, что нельзя подложить даже спичечного коробка. Почему именно коробка, спрашивал он? А некоторые подкладывают, но в условиях настоящей газовой атаки – смертельно. И он раз за разом погружался в противогаз, но тут же выныривал оттуда. Было невозможно, душно, жарко. Может быть, у вас дыхательный клапан завинчен? – спрашивал англичанин. Дайте мне, я проверю. Да нет же, говорил он, все отлично. Попробуйте. И Миша снова окунался в жар, в задыхание, и в этом противогазе еще надо было бежать. Он побежал сквозь сгущающийся серо-желтый воздух и выбежал вдруг в парк, но в парке все было не то. Листья пожухли – вероятно, под действием газа, – и кое-где валялись серыми кучками бывшие люди, полуистлевшие, вероятно, под тем же действием. И страшно давило, страшно жгло, но снять проклятую маску было нельзя, не то он сам тут же превратился бы в горсть серого тряпья. А потом надоело, и он сорвал маску. Воздух был обыкновенен, даже прохладен. Можно было дышать без страха отравиться. Но голос англичанина – его не было видно, он наблюдал откуда-то, – сказал очень холодно, очень серьезно: если вы не хотите играть в эту игру, что ж, вы будете играть в другую игру. Он сказал это по-английски, но при этом совершенно по-русски. Английской была интонация – разочарованная, высокомерная. Так и сказал: тогда вы будете играть в другую игру. И Миша понял, что это гораздо хуже любого противогаза, хуже даже, чем превратиться в серое тряпье, – но просить о пересмотре было уже бесполезно. Это не могло быть пересмотрено. И он проснулся с таким отвращением к себе, какого не чувствовал даже после собрания.

День был свободный, и он так устал от тоски и мыслей о себе, что решил совсем не думать, просто идти куда глаза глядят. И очутился в районе Новослободской, сел в трамвай, и трамвай понес его довольно быстро неизвестно куда. Миша загадал: раз он весь день шляется, не думая, то, значит, самое время проявиться судьбе, и трамвай привезет его к судьбе. В вагоне не было, однако, ни одной девушки его возраста, вообще ни одного приятного лица. Ехали среди рабочего дня либо старики, либо угрюмые люди сельского вида. Что они делали в Москве в это время? У некоторых были грязные рогожные мешки. Что могло быть в таких мешках? Человеческое мясо хорошо возить в таких мешках. Миша, кажется, заболевал, ломило виски, и горло побаливало. Обычная осенняя простуда, но теперь – очень некстати. С простудой можно ходить в институт, но не таскать тюки. Миша смотрел в окно, там подозрительно рано темнело, места были незнакомые. Казалось, сон продолжается, но все происходило наяву, просто он ехал непонятно зачем неизвестно куда. Город истончался, уменьшался, пропадал. Наконец трамвай остановился на конечной, там делал круг, дальше начиналось поле. Миша оторвался от холодного окна, к которому последние десять минут блаженно прижимался лбом, и увидел, что, кроме него, в вагоне осталось всего двое: согбенная старуха и ражий дядька с баулом. Они сошли и как-то сразу растворились в сыром воздухе, словно их тут ждали и мгновенно подхватили. А Мишу никто не ждал, он вышел из трамвая и шагнул в почти опавший, серо-желтый лесок. Тихо здесь было и пусто, и пахло землей. Небо было низкое и не серое даже, а бурое. Закурить бы, подумал Миша, но он не курил: пробовал и не понравилось. Он прошелся по облетевшему перелеску, чувствуя, что надо повернуть, что вот-вот его засосет воронка пространства, присутствие которой он ощущал иногда: именно так люди и пропадают без вести, и потом никто их не может найти, а выплевывает их это самое пространство за тысячи верст от дома, на какой-нибудь железнодорожной станции, где они ничего не помнят и никого не узнаю́т. Это пространство было от него в полушаге, но он чуял, что надо еще куда-то пройти, сделать еще несколько шагов, а уже потом, возможно, повернуться и со всех сил бежать к трамвайной остановке, к последнему, что связывало его с городом и с жизнью. Он прошел еще метров тридцать и увидел то ли канавку, то ли ручей, и что-то ему подсказало, что перепрыгивать эту канавку не надо, а надо постоять. И точно – он поднял глаза и увидел, что напротив, на том берегу, стоит и в упор смотрит на него Валя Крапивина.

Это, значит, и была судьба. Она изменилась, но не настолько, чтобы не узнать. Щеки втянулись, лицо стало уже и строже, но по-прежнему она носила челку и по-прежнему смотрела с вызовом. Конечно, это была не она, но уж очень похожа. Скорее всего, это была галлюцинация. Если все время думать о человеке, то и начнешь его всюду видеть. Но он-то видел ее не всюду, и на улицах она ему не мерещилась, и на сходствах, как сказано, никто его не ловил. А здесь стояла именно она, подойдя к той же канавке с другой стороны. Скорее всего, это был призрак. И надо было ее окликнуть, заговорить, но он понимал – и она понимала, – что делать этого нельзя. Или она следила за ним, пряталась, ехала в том же трамвае и вышла раньше? Нет, этого никак быть не могло. Он смотрел на нее полминуты, не больше. Потом резко повернулся и быстро пошел назад – бежать было ни в коем случае нельзя, как нельзя бегать от собаки. Если это призрак, то, подобно шаровой молнии, он прицепится к тому, кто создает ветровой поток, в этот поток попадает призрак и может двигаться в нем быстрее, и не отцепится наверняка. Мише в голову приходили сумасшедшие, никогда прежде не являвшиеся мысли, он и такого порядка слов не помнил за собой. Все было как в бреду, и его знобило. Оглядываться тоже было ни в коем случае нельзя, но спиной, как и положено при встрече с призраком, он чувствовал ясно, что она тоже развернулась и тоже уходит. Но он-то идет к остановке, а вот она куда? Никакой остановки все не было, он усомнился уже в ее существовании. Может, проклятая канавка поменяла их местами, и теперь он идет все дальше в лес, а Валя уже едет в трамвае, приедет сейчас в институт и пойдет на лекцию. Но это был вовсе уж бред, Миша не настолько еще сошел с ума. И тут подошел трамвай, и Миша вскочил в него, словно за ним тянулись руки виллис, и водитель сказал, что здесь входить нельзя, здесь выходят. Входить можно было только напротив, здесь была конечная, а там начальная. На остановке Миша прочитал название: парк Тимирязевской академии. Господи! Это был тот парк, в котором грот, а в гроте убили студента Иванова, того, который стал впоследствии Шатовым; им рассказывал об этом Дурмилов, большой специалист по всякого рода бесовщине. Дурмилов, щурясь, тянул: у этого места дурна-а-а-я слава! Вот, значит, куда его занесло. Трамвай, казалось, никогда не поедет. Но прошло полчаса, и он поехал, и Миша заснул, трясясь на переднем сиденье, а дома начался жар, и от походов на работу он по крайней мере на неделю был избавлен. И три долгих месяца он так и не знал, что это было.

* * *

8

Но странно – после этого дня (потому ли, что ночь темнее перед рассветом?) стало легче и легче, и даже медбратство не было уже так мучительно. Привычка все побеждает, а молодые привыкают быстро. В ноябре он уже не терял аппетита после прозекторской, научился смеяться специфическим анекдотам, перешучивался с кастеляншей Марфой, сочинил даже стишок к семидесятилетию почечного больного Самохина из урологии, и внучка Самохина, очень хорошенькая, робко позвала его заходить, когда деда выпишут. И он записал адрес. Завелась у него и среда, не хуже прежней, потому что в больнице лежали всякие люди, не только никчемушные старики, но и вполне свойские парни, ровесники. Поскольку Миша так и не закурил, важная возможность для знакомств была утрачена, но пачку папирос астматику Колычеву он все же принес. Константин Колычев, двадцати шести лет, был совершенный инвалид, в чем душа держалась: ему регулярно грозились отнять ногу (и всякий раз спасали), кожа у него была именно та, что называется пергаментной, лицо треугольное, дробящееся и рассыпающееся от постоянных кривых усмешек. А похож он был то ли на политического ссыльного в Якутске десятых годов, как их описывали в партийных мемуарах, то ли на так и не выросшего мальчика из горьковских очерков про всякие подвальные страсти-мордасти. По вечерам Колычева лихорадило, он не мог лежать, ему хотелось двигаться и говорить. Он шатался по коридору на костылях, задирал сестер, на него не обращали внимания – потому, вероятно, что уже списали; но он был живуч.

– Санитар, – позвал он однажды. – Вы, вы. Подойдите. Вы мне можете морфия достать?

Про морфий было, конечно, сказано для затравки разговора. В коридоре были больные, да и какой морфий, откуда?

– Вы производите впечатление юноши просвещенного. Как вас сюда? Вы действительно сын Гвирцмана из Склифа?

Миша не отрекся.

– Почему же он вас сюда послал? Набираться опыта? Это хорошо, полезно. Врачу на войне всегда лучше.

Миша тогда не стал расспрашивать его про войну, хотя Колычев заговаривал о ней часто. Это была его идея фикс, пунктик. У легочных больных, знал Миша, такой пунктик есть непременно, и еще они часто озабочены эротикой – какие-то бугорки в мозгу. Он об этом читал в одной из отцовских кабинетных энциклопедий. Но про эротику Колычев с ним пока не разговаривал, а про войну – случалось. Собственная обреченность, видимо, заставляла его фиксироваться на чужой. Он был из тех, кому можешь рассказать про себя все: потому, наверное, что никому не расскажет, умрет не сегодня завтра. Но Колычев не умирал, и его даже выписали. Он позвал Мишу заходить, и Миша зашел.

Тут стал ему открываться невероятный мир, который был вроде и близко, но никто о нем не знал, потому что все ходили по поверхности. Пленка была весьма тонкой, и провалиться не составляло труда. У Колычева собирались совсем не те поэты, которых Миша привык видеть в институте. Читали они явно хорошие, но непонятные тексты, по большей части слишком простые: иногда это были детские стихи, иногда – отрывки прозы, сочиненные словно идиотом, с чересчур простым синтаксисом и непривычными названиями привычных вещей. Это была не заумь, а что-то после зауми, как будто в стране победили заумники и насадили свой язык, но у людей еще оставался прежний, и потому они говорили на странной смеси обывательщины и всяческого дырбурщила. Было понятно, как это сделано, и идея казалась привлекательной, но сам текст не впечатлял, то есть действовал только на ум. Бывал у Колычева кинохудожник, приносивший записки о Средней Азии, где половина слов была непонятна из-за среднеазиатского колорита. Бывал экскурсовод, писавший только в жанре экскурсии, тоном гида описывавший визит в булочную, в Парк культуры, в уборную. Миша не читал ничего своего и в обсуждениях старался помалкивать. Иногда, если Колычев был один, он показывал ему кое-что из ифлийского творчества и стыдно радовался, когда Колычев все это разносил.

– Послушай, какая бесподобная мерзость: «Такая точность, что мальчики иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков»!

– Он писал это честно, – сказал Миша слишком твердо для трезвого, и было, увы, слышно, что он старается говорить именно твердо.

– Ну конечно, честно! – хихикал Колычев, дробясь и рассыпаясь. – Это и есть самое гнусное, что абсолютно честно! Если бы он сказал это за деньги, я бы первый восхитился. Искусство добывать деньги – не последнее и по крайней мере почтенное. А он – искренне! И ему никогда ничего за это не обломится, потому что они по-своему как раз порядочные люди. Они платят тем, кто честно зарабатывает, а не тем, кто хочет дойти до Ганга.

Колычев одной ногой уже стоял за чертой, а потому все, что касалось войны, смерти и неудовлетворенной страсти, было ему близко и родственно. Он в этом понимал. Он все чаще терял сознание и в эти минуты, видимо, что-то видел.

– Война будет обязательно, – говорил он, – и скоро. Без войны из всего этого нет вовсе никакого выхода. И заметь, что они подбираются с разных краев. Он пробовал в Испании, не вышло, там потушили. Все, кто видел эту неудачу, были виноваты. Он попробовал на Халхин-Голе. Тоже не получилось, потому что взяли и победили, а противник оказался тьфу. Тогда он зашел в Финляндию. С Финляндией было чуть лучше, но здесь, наоборот, тьфу оказались мы.

– Всё глупости, – не очень уверенно говорил Миша. – Если бы так хотели войны, не было бы пакта.

– Дурак, – беззлобно говорил Колычев. – Пакт ему нужнее всего. Они сейчас договорятся и вместе будут делить мир. Ты видел когда-нибудь, чтобы мы поддерживали приличного человека? Только людоедов. И здесь глубокая мысль. Все оттого, что мы не верим в чистую любовь. Мы можем поддерживать только корысть, а корысти ради нас любят только сволочи. Мы и Гитлеру нужны только ради хлеба. Сырья у нас вагон. Это будет гораздо хуже, чем война с Гитлером. Это будет война вместе с Гитлером, и слава Богу. После нее нас точно не будет. Мы вскочили на тонущий корабль, не буду тебе говорить, как он называется.

– Какой не думал век, что он последний, а между тем они толклись в передней, – процитировал Миша.

– Конечно, не последний, почему последний? Есть разные стадии вырождения, есть интересный подземный мир, у темноты свои градации. Мы все это увидим. Ясно только, что мы уже в подземном царстве, а там можно пробивать еще много днищ. Советская власть недурна, но есть в ней черное пятно, и оно будет теперь расползаться, пока не захватит ее всю. Ты думаешь, они подружились просто так? Нет, это давно должно было случиться. Ты же знаешь, зло потому только еще не победило, что не умеет договариваться. Но на этот раз они договорились, и я не знаю, что может мир противопоставить этой силе. Наверное, они поссорятся, но только тогда, когда уже завоюют всех прочих. Тогда, разумеется, победим мы, потому что мы больше. Но, впрочем, за это время они смешаются до полной неразличимости.

И, как в стихах колычевских гостей, это была чушь, но в ней что-то было. Во всякой чуши что-то бывает, и порой кажется, что она-то и есть истинное лицо мира.