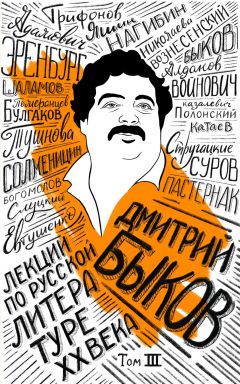

Текст книги "Лекции по русской литературе XX века. Том 3"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Марк Алданов

«Повесть о смерти», 1952 год

А теперь мы поговорим о самой странной книге пятидесятых, о книге со странной судьбой, со странным замыслом. Это недописанный, вернее, недоработанный, но в целом законченный роман химика и историка Марка Александровича Алданова (настоящая его фамилия, Ландау, гораздо менее известна) «Повесть о смерти», который он печатал в «Новом журнале», рассчитывал издать отдельной книгой, но не успел.

Алданов помещал «Повесть о смерти» примерно в середину своего большого исторического цикла о XIX веке. Действие там происходит в 1847–1848 годах. Как всегда, смысл этой книги неочевиден. Дело в том, что Алданов из тех исторических писателей, которые главного не договаривают. Пожалуй, в этом смысле он отчасти принадлежит к той же школе, к которой причисляем мы и Юрия Тынянова.

Наверно, его исторические романы больше всего на тыняновские и похожи, прежде всего тем, что Тынянов по цензурным причинам (ещё Лев Лосев сказал, что цензура в России – важный стилеобразующий фактор) тоже не договаривает главного, оставляет его за кадром, заставляет читателя сопоставлять противоречивые, странным образом отобранные факты для того, чтобы зазвучала не то чтобы главная мысль, а какая-то мелодия, которую образуют разные лейтмотивы повествования. Суховатая проза романа «Пушкин» и в ещё большей степени произведений «Восковая персона» или «Смерть Вазир-Мухтара» очень похожа на алдановскую. Дело в том, что передают они не мысль, но атмосферу: атмосферу задыхания, иссякания жизни в эпоху раннего Николая I, когда «время переломилось и перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой», как пишет Тынянов о 1827 годе, в эпоху страшного задыхания Европы в 1847–1848 годах, которую описывает Алданов в «Повести о смерти».

Ведь какая там смерть? Формально говоря, речь идёт о смерти Бальзака, который и есть главный герой этого произведения. Но по-настоящему занимает Алданова в это время атмосфера николаевской России эпохи так называемого мрачного семилетия. В этом романе появляется Петрашевский, появляется разоблачённый заговор, который, как доказано уже в наши дни, был полностью выдуман, но Николаю нужно было что-нибудь разоблачить после французской революции 1848 года. Самая странная, самая главная и самая важная для нас алдановская мысль заключается в том, что общество, долгое время жившее в эпоху реакции, как Франция 1848 года, Франция Луи-Филиппа, и Россия Николая, – это общество не готово к революции, когда она придёт. Оно уже пережило момент грядущих перемен, оно уже умерло, и спасать его бессмысленно. На эту мысль наводит в романе всё, все думают только о смерти: киевский инженер и коммерсант Лейден, который уезжает решать свои дела в Константинополь, осматривает турецкую роскошь и влюбляется в красавицу Роксолану, женщину чрезвычайно фривольного поведения, торгующую собой, но с большим достоинством. О смерти постоянно думают киевский мещанин, доморощенный мыслитель Тятенька, Бальзак, еврей-путешественник и мыслитель Виер, другой еврей, путешественник и поэт Гейне.

Реальные персонажи соседствуют, как всегда у Алданова, с абсолютно вымышленными, а все вымышленные персонажи – так или иначе его автопортреты. И все они думают о смерти, все они ни к чему не могут прийти. Бальзак, самый умный герой этой книжки, который умирает от гангрены, всё время думает о том, что, нося в своей голове 2000 персонажей, сочиняя за год по 16 крупных, иногда романного масштаба текстов, столько зная о человеческой природе, он теперь умирает в 52 года и ничего определённого не может сказать о жизни. Всё, что он написал, было противоречиво, – и жизнь была противоречива, и никакого нет в ней смысла.

Из всех этих лейтмотивов, из всей пестроты и кажущейся бессмыслицы тем не менее складывается довольно ясная мысль, очень важная для Алданова в 1952 году. Почему он в 1952 году вдруг пишет эту книгу, оборвав многие прежние замыслы, только что оторвавшись от своего главного философского романа «Живи как хочешь»? Да потому что Алданов в высшей степени чувствовал то, что называется духом истории. Он уехал зрелым человеком, известным автором, правда, химических трудов, но тем не менее. Ему было немного за тридцать, он, в отличие от Набокова, успел не просто по-настоящему узнать Россию, а осуществиться в ней. Все его мысли были связаны на протяжении жизни прежде всего с Россией – мысли об исторических циклах, о роли случая, о роли личности в истории. Поэтому, конечно, он пишет свою книгу прежде всего о России, и главная его тема в это время – то, что никакая революция или свобода ничего уже не изменят, всё уже умерло. Наверно, ещё можно внести какие-то косметические перемены, поправки, можно вызвать, как он описывает Францию 1848 года, интеллектуальные брожения, споры, заседания Временного правительства, где каждый говорил слишком много, чтобы его не сочли дураком. В общем, ещё можно внести косметические изменения в мир, но главного сделать нельзя, поскольку безнадёжно пропущено то время, когда можно было что-то изменить хирургией или эволюцией. По большому счёту все революции будут только подрумянивать труп. Пошло время разложения. И если в России 1952–1953 годов действительно умрёт Сталин, – а этого ждут тогда с минуты на минуту, все замечают, что он реже появляется на публике, пытается передать власть, возможно, ищет преемника, – даже когда умрёт Сталин, ничего не изменится. Ну, случится то, что Эренбург потом назвал «оттепелью», но уже гримируют покойника – по большому счёту всё кончено.

«Повесть…» – о том, что в 1848 году во Франции очередная революция, которая выкинула Луи-Филиппа, – а революцию всё-таки привыкли отождествлять со свободой и прогрессом, – ничего не изменила. Поздно. И вот это «поздно» сквозит во всей книге, это её лейтмотив. Поздно влюбляться Лейдену, который придуман с огромной степенью авторского соучастия и некоторого странного для Алданова сентиментального сочувствия (конечно, обрисован он сам). Поздно для Бальзака жениться на Ганской. Поздно для Гейне надеяться на возвращение в Германию. Поздно. Время пропущено. Это роман о том, что умерло что-то главное, огромное, и попытки его воскресить на самом деле безнадёжны. Что же умерло? Вот это довольно интересно. Умер прогресс, умерла идея просвещения, вертикального развития. В общем, нет больше энтузиазма ни в ком. Лейден ни во что не верит. Кстати говоря, Лейден всё время ищет, он и говорит, что должны же быть пять или шесть способов примирения со смертью. Наверно, единственный способ примирения – понять, что что-то останется после меня. Но после меня не останется ничего, всякая жизнь бессмысленна, да и какое мне будет дело? Здесь поймана очень важная интенция. Бессмысленное время, время диктатур, запретов, ограничений, редукции всего и вся – это время отбирает смысл у жизни. Становится действительно непонятно, зачем жить. Конечно, книга Алданова – о жизни, которая обессмыслилась, о ценностях, которых нет. Даже у Бальзака, который написал 200 томов, не остаётся ничего. Какие-то ценности есть у романтического Гюго, который ненадолго появляется в книге. Ему сообщают, что умер Бальзак, и говорят: «Это был почтенный человек», на что Гюго сердито отвечает: «Это был гений». Гюго – романтик, вечный революционер, он верит в своё предназначение, в гениальность. Но сам-то Бальзак в свою гениальность уже не верит, не случайно перед смертью он называет себя мумией, которая больше не может ни говорить, ни писать, которая растратила себя непонятно на что. Вот это главная, глубокая и страшная мысль Алданова о том, что годы диктатуры, реакции, годы летаргического сна, который замечательно описан у него в киевских главах, обессмысливают жизнь. И турецкая жизнь, жизнь Константинополя, города, полного пёстрых удовольствий, наслаждений, замечательной еды, тоже абсолютно обессмыслена, потому что она течёт полусонно. Людям нечем жить, кроме этих наслаждений, мысль о свободе даже не приходит к ним, потому что какая может быть свобода? Страшная Европа 1847–1848 годов и, кстати говоря, страшная Европа столетие спустя, Европа российская, советская, в которой после одного тоталитаризма неожиданно воцарился другой, – это пространство, в котором нет больше смысла. «Повесть о смерти» рассказывает о смерти духа.

И вот здесь возникает интересный вопрос: а чем же спасался сам Алданов? Ведь мы знаем, что Алданов – рационалист, он, конечно, картезианец, всё поверяет разумом, в гипотезе Бога по большому счёту не нуждается, в истории всем распоряжается только случай, как он доказывает в трактате «Ульмская ночь», а личность не влияет ни на что и ничего не решает. Как ни странно, этот химик, прагматик, сугубый реалист, верящий только в фортуну, тем не менее верит ещё и в бессмертие человеческого духа – пусть не в личное бессмертие, эта мысль Алданову не приходит. Он всё время подчёркивает, что как химик слишком хорошо знает природу смерти, разложения. Но вот бессмертие духа – это да. Бессмертие великих творческих дерзаний, художественных открытий, каких-то невероятных не то чтобы принципов, подвигов духа, но, пожалуй, бессмертие человеческого стремления к сложности, бессмертие самого стремления задавать вопросы. Вот в это он верит безусловно. И то, что неугашаемый человеческий дух иногда, после эпох летаргии, стремительно деградирует, – вот это для него, пожалуй, самая мрачная и страшная истина. Европа конца сороковых для него – это могила, как это ни ужасно. Для Алданова, как, кстати, и для Мережковского, даже Наполеон с его демонизмом и романтикой – более приемлемая фигура, нежели Луи-Филипп. Даже тиран лучше, чем ничтожество. То, что это время, когда диктуют ничтожества, когда дух вырождается, и есть для Алданова самое страшное.

Как это ни странно, Алданов, этот сугубый реалист и абсолютный отрицатель всякой метафизики, верит в человеческую способность прыгнуть выше головы и проклинает те эпохи, когда эта способность вырождается. Почему он написал «Повесть о смерти»? Потому что, когда он смотрел на Россию 1952 года, он не видел в ней возможности возрождения. Как ни ужасно это звучит, по самому строгому счёту он оказался прав, потому что то, что произошло в России в 1953, 1956, 1958 годах, то, что породило такую волну надежд, такую великую литературу, разоблачения злодейств, – всё это очень быстро выдохлось, вот в чём ужас. Поэтому Гейне так мрачнеет, когда ему говорят о том, что он ещё вернётся в Германию, ещё увидит её свободной: ни ему, ни Германии это уже не нужно, время прошло.

Когда мы говорим об «оттепели», – а мы в этом цикле будем ещё много о ней говорить, потому что «оттепель» действительно привела к появлению нескольких блестящих текстов, – надо понимать, что очень быстро наступила ретардация, отступление, вырождение, очень быстро исчерпалось это «оттепельное» движение, потому что оно породило новые формы, но не новые мысли. Люди не были готовы к прорыву, жили в рамках старой матрицы, они позволили задушить эту «оттепель», которая длилась всего восемь лет. После неё опять наступили долгие 25 лет беспрерывного полусонного вырожденческого существования, и в этом смысле пророчество Алданова верно – есть вещи необратимые. Смерть необратима, и если уж люди довели своё отечество до позорной гибели, невзирая на все победы и славные подвиги, напрасно верить, что оно может возродиться. Возрождаться надо с нуля, но об этом Алданов написать не успел. Может быть, и не хотел, потому что самого себя он считал человеком конца эпохи, хронистом конца эпохи – не только российского конца, но, пожалуй, и гибели Европы в целом.

Надо, конечно, сказать пару слов об алдановской стилистике. Помимо Набокова, который, конечно, прежде всего не стилист, а фантаст, изобретатель хитрых фабул и поэт, были два стилиста, два рифмующихся писателя, еврей и осетин – Алданов и Газданов. Они дали русскому языку какую-то новую, небывалую прививку, какую-то особенную сыпучую сухость. Алданов пишет хронику: события безоценочно чередуются, как в калейдоскопе. Это стремительный, резкий, в отличие от его теоретических работ, очень немногословный текст, в котором нет долгих лирических отступлений, вся философия вынесена в многочисленные, тщательно подобранные иноязычные эпиграфы. Алданов очень любит брать эпиграфы на языке оригинала, потому что он европеец, владеющий всеми европейскими языками (он очень любит это подчеркнуть) да ещё и помнящий античность. Алданов пишет очень экономно, и интонация «Повести о смерти» – интонация кроткого, печального подведения итогов, старческая интонация. И книга эта о старости, о том, как всё перестаёт волновать, как во всё перестаёшь верить. Это мир прекрасной, пышной, жаркой Украины, увиденный глазами Бальзака, которого ничто не радует. Это мир пышного, царственного Петербурга, увиденный глазами Виера, который ни во что не верит. Это мир богатого, изнеженного, сладострастного Константинополя, увиденный Лейденом, который увядает и думает только о том, как не умереть от холеры, а если уж умирать от неё, то как бы побыстрее. Все эти люди отравлены скепсисом и старостью. Теми же скепсисом и старостью дышит вещь Алданова, вещь прощания с жизнью, вещь о том, что всё уже случилось, ничего уже не поправишь. В эпохи, когда все на что-то надеются, нужен печальный, хорошо воспитанный человек вроде Алданова, который скажет, что надеяться не на что.

Владимир Померанцев

«Об искренности в литературе», 1953 год

Главной героиней этого года оказывается у нас не книга, не повесть, не роман, а статья. Такое тоже бывало. Две статьи определили, в общем, русскую «оттепель». Это чуть позже написанная статья Марка Щеглова о романе Леонова «Русский лес», статья, которая так больно ударила по Леонову, что он отказался даже подписать некролог Щеглову, умершему вскоре после этого. Марк Щеглов, один из самых талантливых молодых критиков в России, который в этом романе Леонова, удостоенном, кстати, одной из первых Ленинских премий в советской литературе, увидел страшное, античеловеческое произведение. Произведение, из которого впоследствии выросла идеология нового советского консерватизма, идеология общества «Память». А первая статья – это появившаяся в декабре в «Новом мире», напечатанная там в первый краткий приход туда Твардовского, статья Владимира Померанцева «Об искренности в литературе».

Было несколько текстов, художественных, публицистических, о которых в то время страстно спорили: роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», который появился позже, роман Галины Николаевой «Битва в пути» 1957 года, о котором мы будем говорить, повесть Юрия Трифонова «Студенты», напечатанная ещё при Сталине и получившая Сталинскую премию, хотя Трифонов был сыном врага народа. Но ни один текст из этих всех, пожалуй, не вызывал таких полемик и, пожалуй, не был столь неоднозначен, как это большое, действительно, почти пятидесятистраничное эссе Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Померанцев фигура достаточно занятная, занятная именно потому, что как раз прямого отношения к литературе этот человек не имел. Он по образованию юрист, работал некоторое время в оккупированной советскими войсками зоне Германии, о чём написал свой первый роман «Дочь букиниста» 1951 года. Он именно как юрист, как следователь, достаточно долго проработал в русской глубинке, и в статье этой так или иначе зафиксирован его личный опыт, потому что центральный эпизод этой статьи, посещение молодым следователем отдалённого, затерянного в лесах сибирских самодеятельного колхоза, – это и есть основа, нервный стержень его странной статьи. Именно с юридической его деятельностью связан единственный реализованный сценарий Померанцева, потому что работать в литературе ему долгое время не давали, но, как сценарист, он тем не менее написал киноповесть «Авария», из которой в 1965 году на «Ленфильме» был сделан очень недурной фильм. Как раз о том карательном уклоне в российском, советском правосудии, который зачастую заставляет оговаривать невиновных. В 1965 году Померанцев всё ещё верил, что эту тенденцию можно переломить. Автобиографический роман «Итога, собственно, нет», который он закончил в 1971 году, незадолго до своей смерти, был опубликован только в 1988-м, когда уже никакой нужды в нём не было.

Можно сказать, что статья «Об искренности в литературе» переломила судьбу Померанцева. Есть определённый род литературных произведений – первый текст, который пишется ещё и половинчатым, и во многих отношениях наивным; но это первый текст, написанный после долгих запретов, без разрешения. И именно автора такого текста начинают отчаянно травить, как травили Николаеву после «Битвы в пути»: роман очень долго в советское время не переиздавался, уже и автор умер, а книга ещё лет двадцать пролежала. Хотя её и экранизировали, и любили, и обсуждали. Дудинцев, например, который первым в романе «Не хлебом единым» заговорил об административно-командной системе, убивающей человека, тоже тридцать лет не печатался. Успел напечатать одну детскую сказку, совершенно бессмысленную. Вот и Померанцев напечатал потом ещё несколько молодёжных рассказов, что-то про первую любовь, но по большому счёту это всё было неинтересно. Работать ему не давали, писать он не мог. Именно потому, что за эту статью он был заклёван и затравлен.

О чём же статья? Статья, как ни странно, поднимает главную в советской литературе проблему. Она поднимает проблему канона. Вопрос о том, что советские сочинения пишутся, как правило, по заранее предписанным мотивам, с одним и тем же набором героев, с одной и той же, абсолютно предсказуемой фабулой, совершенно ясной заранее моралью. Все эти тексты сочиняются с единственной целью – угодить. Вот об этом Померанцев и пишет: мы пишем для того, чтобы понравиться критику. Потому что критик не занят в России тем, чем он вообще занят по определению в русской литературе или на Западе. Он не учит писателя, он не пытается вместе с ним разобраться в его проблемах, он не интересуется механизмом его творческой эволюции. Критика интересует одно – карать. И то, что у нас карательная литература, что у нас литература угодительная, литература, пытающаяся попасть в раз и навсегда установленные критерии, подгоняющая действительность под эти критерии, – это разоблачение самой сути метода, который назывался социалистическим реализмом. Что такое социалистический реализм? Это непременные требования соблюдения в литературном произведении по разным классификациям пяти или семи страшных навязанных правил. Обязательно должно присутствовать революционное развитие действительности, обязательно должен присутствовать положительный герой нового типа, обязательно должен присутствовать социалистический оптимизм, на пессимизм современный автор не имеет права. Ну и так далее, и так далее – весь этот безумный набор абсолютно вымученных требований.

Померанцев рассказывает нам историю, как молодого следователя прокурор послал в отдалённый колхоз (это, конечно, собственная его история), где заправляет всем бой-баба, крепкая, сорокалетняя, мясистая, ловкая, которая действительно в этом колхозе хозяйствует абсолютно без всякого присмотра и поперёк правил. Она не ведёт учёта, потому что учёт ей не нужен, она сама гонит самогон, потому что водку до них не довозят, а без самогона мужики не могут ни жить, ни работать. Она посылает всё время в район какие-то безумные планы прогрессивного, честного переустройства этого колхоза, но всё это не доходит никуда, и более того, до её затерянного в лесу колхоза почти никто не доезжает. Этот следователь – первый, кто доехал, и то потому, что его послали наводить порядок. Хорошее, в общем, нормальное хозяйство, прекрасно обеспечивающее себя, заготавливающее рыбу, заготавливающее меха, он должен привести к канону, заставить его существовать по жёсткой, ненужной, вымороченной схеме. Там мужики уходят, допустим, в лес на заготовки, и он спрашивает, что же, они не должны вернуться к определёному сроку? Нет, не должны, когда захотят, тогда и вернутся. Но ведь это непорядок! – восклицает он. Вместо того, чтобы делать разносное сообщение, разносный доклад, он пишет очень поощрительную, на самом деле, служебную записку, говорит, что там люди живут своим умом. После этого работать дальше в районе он не может, ему приходится переводиться в другой район, потому что прокурор его заест. Прокурору подавай канон! И вот здесь Померанцев, впервые в русской литературе, высказывает очевидную мысль – люди должны жить и работать так, как хочется им и как это им удобно, а не так, как им навязывают общие правила. В России же, во всяком случае России советской, а как мы знаем, и в России новой, всё делается для того, чтобы понравиться бесчисленным верховным инстанциям, а не для того, чтобы обеспечить себя, не для того, чтобы хорошо работать. Вот этой простой человеческой цели нет. Есть цель служения и соответствия. Надо понравиться, надо совпасть, а о том, чтобы что-то открыть, написать, совершить художественное открытие, никто уже не думает, всё это давно скомпрометированная цель.

Я приведу несколько самых очевидных вещей из этой статьи, статья-то на самом деле достаточно толковая. Он пишет:

«В свете развёрнутой теперь перед нами программы подъёма сельского хозяйства страны книге Г. Николаевой можно сделать ряд очень серьёзных упрёков. Но роман этот куда многопланнее книг С. Бабаевского, его конфликты несравнимо серьёзнее, характеры подлиннее, и в книге есть обаяние…

<…>Теперь я прочитал «Районные будни» Валентина Овечкина. Если даже подойти к ним плоско-утилитарно, то и тогда очевидно, что они содержат множество важных открытий. Овечкин говорит нам про вещи, о которых ещё не писалось. До него эти вещи обходились, замалчивались. Одни писатели вообще не видали их, другие считали их подлежащими только ведению высших инстанций и не решались без согласования о них говорить. А этот взял да и заговорил в помощь высшим инстанциям!

И тут-то я понял, что до Овечкина во многих книгах по колхозной тематике всё было затёрто-притёрто, острия все отпилены, углы пообломаны. <…> Вот к чему приводит элементарный, обязательный, но перекрытый почему-то шлагбаумом путь сравнений нескольких книг!

<…> Во-первых, не всякий писатель умещается в жанр, <…> во-вторых, дело вовсе не в том, чтобы брать быка за рога. Ведь хозяйственные соображения об МТС и колхозах Овечкин мог сообщить докладной запиской в ЦК. Но они справедливо сделались литературной темой, когда за ними читатель увидел живых трактористов, комбайнёров и районных партийных работников, услышал переливы их голосов, почувствовал в этих людях биение непрестанно ищущей мысли.

Именно новые мысли волнуют нас в этой книжке. Поэтому-то мы и ездим с Овечкиным, ищем, поражаемся, решаем и думаем, чтобы снова решать. Мы недовольны, когда Овечкин высаживает нас из мартыновской брички и не позволяет дознаться во всём до конца. Но если мы вместе не доискались, то станем додумывать сами. Пусть Овечкин не резюмирует – наша мысль уж разбужена.

Возя нас по району, Овечкин невольно, без всякого умысла, заставил потускнеть и поблёкнуть председателей колхозов из кубанской станицы. Мы почувствовали предельные линии романа о них, отсутствие в нём проблематики. Читая его, нам не о чем было задумываться.

Разве не святая обязанность критики сказать обо всём этом читателям и литераторам?

<…> И среди самой пишущей братии находятся подчас такие странные люди, что даже молят не сравнивать их. Я слышал однажды выступление поэта, сказавшего: «Мы свою славу сами поделим, пусть нас не ссорят…» Но разве слава распределяется, как конфеты между детьми, – чтобы никого не обидеть? Разве дело в честолюбиях и самолюбиях, а не в установлении истин, без которых невозможно продвигаться вперёд? И разве поэты не знают, что в литературе, как во всяком искусстве, важны различия и только различия, а вовсе не общность!»

Вот сказав эту фразу, конечно, Померанцев должен был обалдеть от собственной смелости. И действительно, тут нужно раскрыть некоторые не скажу псевдонимы, но некоторые фигуры умолчания. Когда он говорит о необходимости сравнивать писателей, он говорит о выстраивании истинной иерархии. Не той иерархии, где тот лучший, кто начальник в Союзе писателей, а тот, кто лучше пишет. Нужно восстановить критерии вкуса в литературе. Потому что литература без критериев, с единственным правилом – наибольшее соответствие начальственному заказу, такая литература не заслуживает жизни, не заслуживает существования. Вот это Померанцев сказал первым. И это заставляет нас сейчас думать о том, до какой же степени пророческой оказалась эта его давняя, ныне совершенно забытая статья.

Вот что ещё он пишет: «Дело не в одной боязливости. Огромную роль играет, вероятно, и лень. <…> У меня есть приятель. Ещё крестьянским пареньком он писал душевные, искренние, но в ту пору, конечно, не мастерские стихи. Теперь он армейский политработник». И вот в этой метафоре абсолютно точно всё сказано. Да, советская литература начиналась, делалась не очень умелыми, но безусловно искренними людьми. Они решали задачи, которые перед литературой априори стоят. Но прошло время, и все они стали армейскими политработниками. Видите ли, все эти старые конфликты могли бы показаться никому не нужными, могли бы показаться какими-то фактами истории литературы. Но посмотрите, что происходит сейчас? Сейчас, например, наш министр культуры Владимир Мединский говорит, что в истории истина – не только и не столько то, что подтверждено фактологически, а то, что является истиной с точки зрения государственных интересов. Ведь это повторение всего того, с чем отчаянно борется Померанцев! Померанцев говорит о правде чувств, историки говорят о правде событий. Но сейчас оказывается, что правдой является то, что выгодно.

Почему в современной России практически нет литературы? Потому что долгое время она подгонялась под критерии рыночные, то есть была не правдивой, а увлекательной, лживой. Посмотрите, вот мне случалось несколько раз бывать на брифингах людей, которые пишут сериалы. Они тоже пишут это с хохотом, с каким, должно быть, космополиты писали когда-то пьесы Сурова. «А вот ещё сюда подпустим!», «А вот ещё кровушки добавим!». Всё это, разумеется, пишется без соответствия серьёзным критериям, они сами прекрасно понимают, что они делают. Но одни хотят понравиться домохозяйкам, другие хотят понравиться начальству, никто не хочет понравиться Господу Богу. И о читателе все они думают в последнюю очередь. И это и есть та беда, которая губит советскую не только литературу, а советскую жизнь в целом. Померанцев высказал самое главное – мы пишем не потому, что хотим разобраться или понять, мы пишем потому, что хотим понравиться, потому что хотим угодить. Как замечательно сказал Георгий Полонский в фильме «Доживём до понедельника», мы пишем по принципу У2. Первое У – угадать, второе – угодить. И вот то, что через восемь месяцев после смерти Сталина статья Померанцева вышла в главном литературном журнале, статья, которая поставила вопрос о самих мотивациях, самих механизмах советской жизни, – это, конечно, событие колоссального значения. Именно поэтому 1953 год, а не 1956-й с XX съездом, по-настоящему стал переломным. Советский человек живёт не для себя и действует не для смысла.

Потом, вскоре после этого, стали появляться первые ласточки новой литературы, повесть Эренбурга «Оттепель», два альманаха «Литературная Москва», третий не дали выпустить, «Доктор Живаго», вышедший за границей. В общем, лёд начинает ломаться. Но первым пробил этот лёд человек, который сказал самую страшную вещь – в России цель и смысл подменены необратимо. И искренность на долгое время стала синонимом свободы и правды. Если вдуматься, Померанцев назвал проблему совершенно точно, искренности-то в нас именно и нет, потому что именно искренность, например в японском кодексе чести, определяет благородного мужа. И даже если учесть, что произведение Померанцева сейчас совершенно забыто, а сам он как писатель в результате не реализовался, эти пятьдесят страниц журнального текста, наверное, его бессмертие. Потому что, к сожалению, бессмертна и сама неискренность, которая заливает нас сегодня по самое горло.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?