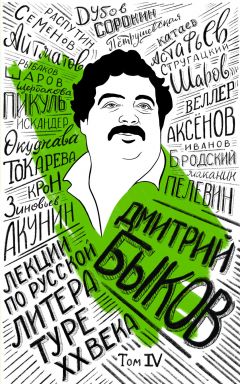

Текст книги "Лекции по русской литературе XX века. Том 4"

Автор книги: Дмитрий Быков

Жанр: Языкознание, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Дмитрий Львович Быков

Лекции по русской литературе XX века. Том 4

© Быков Д., 2019

© ООО Телеканал Дождь

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Александр Зиновьев

«Зияющие высоты», 1976 год

1976 год, и мы начинаем разговор о книге, необычной во всех отношениях. Не скажешь даже, роман это, социологическое исследование или пародия – это книга Александра Зиновьева, двухтомник «Зияющие высоты», который, будучи опубликованным в Швейцарии, покончил с зиновьевской карьерой в России.

Зиновьев – человек с довольно богатой биографией, ифлиец, воевавший, известный каким-то клиническим отсутствием страха, человек, чьи теории (он специализировался в области философии, логики и социологии) серьёзные, научные, крайне трудные для изложения – я не претендую на то, чтобы в них разбираться, я думаю, что в них никто не разбирается: Зиновьев – человек, мысливший очень сложно. Его убийственной критике в одинаковой степени подвергалась абсурдная советская система и западная, он называл её западнизмом. Действительно, в эту западню Россия попалась по полной программе. Зиновьев – классический пример независимого русского мыслителя, чьи идеи не вписываются ни в какую парадигму. Человек, который успел поссориться практически со всем своим окружением, кроме разве Войновича, с которым их многое сближало, в частности, интерес к живописи, к карикатуре. Войнович нарисовал очень много смешных картинок, в том числе смешной портрет Зиновьева, и Зиновьев нарисовал очень много карикатур, в том числе замечательный портрет Войновича, такой зубастый, с двумя рядами белоснежных зубов.

«Зияющие высоты» – это не самое лёгкое чтение. На что это больше всего похоже? На «Улитку на склоне» Стругацких. Но «Улитка на склоне» – это всё-таки праздничное произведение, это не просто социальная фантастика, а это ещё и жестокая насмешка, пародия и в огромной степени триллер. И институтская часть «Улитки» – это замечательная абсурдная метафора любой бюрократии, которая поддерживает только своё существование, а о мире ничего не хочет знать. А трактат Зиновьева – это пародия на трактат, на науку, которая ничего не изучает и которая давно уже в основе своей тавтологична, то есть описывает сама себя. Самая убедительная цитата, на мой взгляд, вообще лучшая цитата из этой книги такая:

Термин «переспективы» обозначает то же самое, что и термин «перспективы», но отличается от последнего более высоким социальным рангом употребляющего его. Ещё более высоким рангом обладает термин «преспективы». На употребление его нужно особое разрешение высоких инстанций.

Это очень напоминает ту речь, которой разговаривают герои «Улитки», да и книги специалиста Ибанова, который действует у Зиновьева, очень напоминают те бессмысленные теоретические пассажи, которые производит в таком изобилии руководство института. Разница только в том, что Зиновьев всё-таки предпринял попытку систематического исследования того, что получилось, того общества, которое в результате построилось, – это общество тотальной имитации, общество всеобщего постоянного притворства. Люди притворяются, что работают, учёные притворяются, что мыслят, а диссиденты, вот это самое интересное, предпочитают делать вид, что диссидентствуют, хотя на самом деле их оппозиционность абсолютно иллюзорна.

Что происходит в романе? Взят город Ибанск, название которого совершенно недвусмысленное и неприличное, хотя и пишется через «и». Но тем не менее никакого сходства с «Историей одного города» Салтыкова-Щедрина в этом произведении на самом деле нет, потому что «История одного города» – это метафорическое описание России, а сатира Зиновьева направлена не на Россию и не на город Ибанск, а на интеллигенцию. Интеллигенция бывает двух видов: либо это научная и культурная обслуга режима, либо это квазиоппозиция, которая кормится от того же режима. Там выведен театр на реке Ибанке, на которой этот город стоит, а театр на Ибанке – это любимовская Таганка, и уже из самого названия театра ясно, что этот театр занимается наибанчеством, то есть совершенно никакого реального протеста в нём нет, а есть тщательная имитация. Главное занятие всех жителей Ибанска – теоретизирование по собственному поводу, подведение базы под собственную жизнь, её обоснование, сочинение трактатов, разговоры. Герои носят такие же примерно имена, как мужики в деревне у Стругацких. Там, как вы помните, есть Колдун, есть Молчун, а здесь есть Стратег, Аналитик, Шизофреник. Главное заведение в Ибанске – гауптвахта, или «губа». Она и орган исправления, и символ всей местной философии, вообще основа всей системы города, если угодно.

Читать «Зияющие высоты» скучно, во всяком случае сегодня, потому что это пример текста, содержащего автоописание: этот текст скучен, как скучна жизнь, и он построен примерно как жизнь Ибанска – с бесконечным повторением одних и тех же терминов, с философствованием на пустом месте. Жизнь Ибанска тотально идеологизирована. Основа мировоззрения всего Ибанска в том, что в Ибанске есть уникальная народная душа, свойства которой несравненны, и весь остальной мир никогда до неё недотянет. Сам же Ибанск окружён врагами, враждебным внешним миром, который намеревается как-то исхитить его духовность. Это поразительная вещь, потому что Зиновьев в 1976 году угадал главные интенции России будущей. Но ведь в том-то всё и дело, что между идеологией, условно, коммунистической и идеологией нынешней принципиальной границы нет: советский интернационализм, советский модернизм – всё это давным-давно отброшено; эпоха, которую описывает Зиновьев, – это эпоха полного гниения. И Зиновьев прав, когда говорит, что Запад тоже не выход, потому что Запад – это общество тотальной манипуляции, тотального управления. И в этом смысле между коммунизмом и Западом восьмидесятых годов принципиальной разницы он не усматривает. С точки зрения потребления она, разумеется, есть, но с точки зрения мышления и с точки зрения человека и его деградации – особой разницы нет, и, может быть, как ни ужасно, Зиновьев в этом отчасти прав: с внешней стороны что тамошняя демагогия, что местная, что тамошнее самодовольство, что местное, на вкус Зиновьева, это всё было достаточно одинаково.

Своеобразие зиновьевского жанра и самого этого текста связано прежде всего с тем, что Зиновьев принадлежал к так называемому методологическому кружку, куда входили Щедровицкий, Карл Кантор и ещё многие замечательные люди. Бывал там достаточно регулярно и совсем молодой тогда в будущем художник, а тогда просто сын философа Карла Кантора Максим, который запечатлел этот кружок в замечательной карикатуре «Интеллигенция читает между строк», где на первом плане выведен очень узнаваемый Мамардашвили, просто один в один, со знаменитой трубкой. Этот кружок и вообще вся московская методология, московская философская школа – это была попытка легального существования в условиях абсолютного идеологического террора, и у них это, странное дело, получалось. Это была попытка выживания философии и социологии при так называемом развитом социализме. Поэтому, разумеется, в их плетении словес, в их легальных публикациях, в их дискуссиях было огромное количество не скажу зашифрованности, но какой-то формальной демагогии. Очень трудно сейчас там разглядеть подлинные мысли, потому что это всё было тоже, как ни ужасно, имитацией. Но не надо забывать, что в Москве семидесятых годов, Зиновьев это показывает, кипела огромная, сложная, философская жизнь, то, чего совершенно нет сегодня. И в этой философской жизни были религиозные кружки типа южинского кружка Мамлеева, откуда вышли Дугин и Джемаль, была методологическая школа Щедровицкого, был кружок последователей Даниила Андреева, был огромный слой мистического, тайного православия, жёсткую сатиру на который описал Владимир Кормер в своём романе «Наследство», – был круг, в котором подпольная литература, тоже очень жестоко изображённая у Зиновьева, пыталась имитировать свободу. Свободы никакой, разумеется, не было, в подполье свободы не бывает, но была какая-то честная, по крайней мере, им так казалось, попытка выжить вне продажи, вне прямого сотрудничества с режимом. И вот атмосфера, переданная в «Зияющих высотах», – это, с одной стороны, атмосфера абсурда и всеобщего вранья, имитации, а с другой – это атмосфера страшно напряжённой, хотя и очень искажённой, всё-таки интеллектуальной жизни. Если у Стругацких в институте все занимаются заполнением бессмысленных бумаг, то у Зиновьева все герои мыслят, пытаясь придать философское обоснование пустоте собственной жизни. Они громоздят какие-то многоэтажные конструкции, особенно Шизофреник, автор трактатов, продвинулся по этой части, только чтобы как-то обосновать своё бездействие, свою глупость.

В стране никто не работает. В Ибанске есть наказание в виде той же гауптвахты, или «губы», там есть собрание, там есть театр, но там совершенно нет производительного труда. Это город, абсолютно утративший смысл собственного существования, абсолютно утративший контакт с собственным прошлым и не видящий своего будущего. Это пространство всеобщей демагогии, тухлой, бессмысленной болтовни и праздности у Зиновьева описано с колоссальной мерой ненависти и желчи.

Трудно сказать, в чём Зиновьев видел идеал, потому что его не устраивало ни русское, ни советское. Зиновьева в последние годы его жизни очень многие пытались к себе подгрести, в особенности русофилы, учитывая его антизападничество, пытались его как-то вдвинуть в свои ряды. На самом деле Зиновьев противится любой атрибуции и любому присоединению, он не славянофил, потому что русский путь не вызывает у него никакого восторга. Трудно сказать, чего Зиновьев требует от человека. По-видимому, прежде всего человек должен непрерывно мыслить, не удовлетворяясь имитациями, он должен смотреть правде в глаза, трезво анализировать то, что перед ним. Конечно, без социологии немыслимо такое общество, общество должно заниматься непрерывным самопознанием, развитием, творческим трудом – чем угодно. Но ни в российской, ни в западной истории Зиновьев не находит своего идеала.

Возможно, он, как эгоцентрик, себя считал единственным правильным и адекватно мыслящим человеком, может быть, поэтому он и критиковал всю современную ему философию, говоря, что никто его не способен понять. Но в одном он прав безусловно: и русская, и советская системы зиждутся на непрофессионализме. Это отсутствие профессии, профессиональных познаний, профессиональных интересов, по Зиновьеву, – это прямой путь к утрате совести. В стране никто не работает, и это для него является главной проблемой.

Скачок в сторону научного романа (конечно, квази-научного и издевательского, но тем не менее научного) для семидесятых годов очень характерен. Мы привыкли думать, что семидесятые годы – это было время застоя. Чисто внешне, может быть, оно так и выглядит, но под этой, простите, гнойной коркой проходила невероятно бурная жизнь, бурная и в интеллектуальном, и в сексуальном, и в культурном отношении. Это, как всегда бывает в России, именно в теплице, душной теплице советского общества, происходило чрезвычайно бурное размножение гнилостных бактерий. Пусть это выглядело как плесень, но эта плесень на окнах теплицы плела изумительно красивые узоры. И поэтому те кольца, те узоры и вот эти безумные цветы демагогии, которые заплетают все стёкла в теплице у Зиновьева, – это по-своему довольно красивое зрелище, это немножко похоже на гниль и плесень XIX и особенно Серебряного века. В этом смысле Зиновьев – чрезвычайно привлекательное, я бы сказал, заразительное культурное явление. Я просто прочту несколько образцов зиновьевской стилистики, чтобы проще было представлять, что из себя представляет его речь – речь, имитирующая советский официоз.

«При строительстве здания ИВАШП, – там дикое количество аббревиатур, расшифровка которых забывается через секунду, – было сделано незначительное упущение, сыгравшее заметную роль в развитии литературы сортирного реализма, а именно – архитекторы забыли спроектировать сортиры. На следствии выяснилось, что они сделали это злоумышленно, так как придерживались ошибочной теории Ибанова, согласно которой сортиры должны отмереть уже на первом этапе. Писатель Ибанов, – в нём легко узнаётся Горький, – произнёс тогда по этому поводу другую свою крылатую фразу: «Если кто-нибудь попадётся, его уничтожают».

Упущение заметили лишь тогда, когда зданием единолично завладел Аэроклуб. Пришлось в глубине двора на значительном расстоянии от здания найти участок, сравнительно меньше других заваленный всякого рода хламом, и построить сортир типа «нужник». В распорядке дня курсантов пришлось специально учесть два часа на походы в сортир из расчёта три раза в день по десять минут на человека при наличии пятнадцати безопасно действующих посадочных мест. Впрочем, расчёта в собственном смысле не было. Упомянутая величина была сначала найдена чисто эмпирически, и лишь постфактум ей было дано теоретическое обоснование с использованием мощных средств современной таблицы умножения. Местный философ Ибанов использовал это в книге «Диалектика общего и отдельного в поселке Ибанске и его окрестностях» как блестящий пример чисто теоретического предсказания эмпирического факта, сопоставимый по своим последствиям для развития науки с открытием позитрона».

Ну, и так далее. Это производит двойственное впечатление. Первые пять фраз смешно, следующие пять – скучно, а потом эта скука начинает переходить в какое-то новое качество. Да, это сортирный юмор, его там довольно много. Конечно, сочетание сортиров с бесконечным пародированием официоза – это отдельный стилистический приём. Когда этого много, это скучно, когда этого очень много, это величественно, вы начинаете понимать эту дурную бесконечность. И ощущение сортиров в смеси с марксизмом-ленинизмом, дурной физиологией и дурной философией, наверное, точнее всего отражает тогдашнее советское самоощущение. Это дико печальная книга. Конечно, современному читателю я её порекомендую в очень небольших дозах. Тогдашний читатель, современник Зиновьева, там ухохатывался, а нынешний в лучшем случае брезгливо отвернётся. Но как фиксация феномена беспрерывной, зловонной, пустопорожней болтовни вместо жизни «Зияющие высоты», конечно, уникальное произведение. Тем любопытнее, что их в России практически не переиздают, но, слава богу, Интернета никто не отменял.

Александр Крон

«Бессонница», 1977 год

Теперь мы попробуем понять, почему ныне совершенно забытый роман Александра Крона «Бессонница» был подлинной научной и литературной сенсацией 1977 года. Я очень хорошо помню, как этот затрёпанный «Новый мир» передавался из рук в руки – три номера, почти целиком занятые чрезвычайно массивной, толстой, тяжеловесной книгой. Не очень понятно, почему она стала так широко обсуждаться. Наверное, в первую очередь из-за колоссальной неожиданности. Было два автора флотской темы: Крон и Штейн. Естественно, что их называли кронштейн. Штейн писал пьесы о моряках, Крон писал пьесы и романы, повести, из которых наиболее известной была «Капитан дальнего плавания». Пьесы его были чудовищно ходульные, и ни одна из них своего времени не пережила. Он был профессиональный мастеровитый человек, но, казалось, безнадёжный ремесленник одной довольно лёгкой, чего уж там говорить, довольно удобной в те времена флотской военной темы. И вдруг ба-бах, он печатает огромный, явно занявший не один год труда интеллектуальный роман из быта учёных.

И вот здесь странное дело. В советской литературе все, не сговариваясь, всегда осуществляли одни и те же метасюжеты. Вот это очень интересно, как магнитные линии, как опилки в магнитном поле всегда располагаются по чётким линиям, так и здесь, не сговариваясь, Грекова с «Кафедрой», Каверин с «Двухчасовой прогулкой», Крон с «Бессонницей», Рыбаков с «Летом в сосняках» неожиданно написали по роману о выдающейся новой генерации, о советских учёных. Это четыре, а их было гораздо больше на самом деле, романа о карьеризме, о вырождении отечественной науки, о беспрерывном подсиживании – вообще о том, как этой науки, в сущности, больше нет, а есть опять-таки тотальная имитация на её месте. О том, что ещё Сталин уничтожил советскую генетику и кибернетику, а последующие времена, если не считать кратковременного физического ренессанса в шестидесятые годы, семидесятые уже привели опять к полному вырождению, запрету на инакомыслие. У Крона есть замечательная сцена, где докладчик-демагог громит одного из ведущих учёных этого вымышленного института за то, что тот пытается стащить советскую физиологию со столбовой дороги, а над ним золотыми буквами цитата из Маркса о том, что в науке нет столбовых дорог. Это довольно характерная вещь.

Роман Крона вписывается ещё в один ряд. В 1977 году вышла «Бессонница», а в 1982 году – фильм Ланского «Летаргия»: проблема сна и постепенного пробуждения для советской культуры в это время стояла довольно остро.

Герой романа «Бессонница» – 49-летний на тот момент Олег Юдин, физиолог, занимающийся проблемами старения. Эти проблемы старения очень актуальны для стареющего режима. Он сын революционера-ленинца, который с Лениным был, видимо, даже знаком. Родился он поэтому в Париже, отсюда у него такой прекрасный французский. Впоследствии он воевал, и воевал очень успешно, дослужился до генерала медицинской службы и даже до Берлина дошёл. Казалось бы, классический советский положительный герой. Но в романе происходят два таких, что ли, сдирания всех масок: сначала герой Крона, во многих отношениях альтер эго, убеждается в том, что его позитивная научная и советская жизнь на поверку далеко не так удачна и далеко не так счастлива. Его лучший друг Павел Успенский, со смерти которого начинается роман и смерть которого является как бы толчком, разбудившим Юдина, на самом деле украл, умыкнул у него возлюбленную, аспирантку Бету. Потом выясняется, что и вся жизнь Успенского была, несмотря на их тесную дружбу, чередой предательств и научных компромиссов. И деятельность его в науке во многом была опять-таки результатом, как сегодня сказали бы, пиара, а по большому счёту, конечно, он занимался в основном, как очень многие тогдашние учёные, больше административно-хозяйственной деятельностью, нежели научной. И талантливых людей не защищал, а иногда, когда мог, покровительствовал, когда не мог, сдавал. И в общем, это первый слой, который снимается в первых двух частях романа. А в третьей части выясняется, что административно-хозяйственная деятельность была на самом деле не так плоха, потому что она очень многим приличным людям позволяла выжить. Что Бета не так-то уж любила главного героя, и он много раз оскорблял её равнодушием. И вообще в своём холостяцком одиночестве он закостенел и других людей разучился понимать. Главное же выясняется, что плохие люди не так уж плохи, а хорошим, вот что самое печальное, не так уж нужна творческая свобода, вообще не очень нужна им свобода. Им довольно уютно выживать в том мире, который описывает Крон, в мире клеветы, подсиживания, имитации вместо науки, что это гораздо более в человеческой природе, нежели бескорыстное служение. Больше того, выясняется, что ХХ съезд, разоблачивший тогдашнюю антинауку, привёл к новому взлёту карьеризма. И на этой разоблачительности поднялись новые фальсификаторы, которые ничем не отличались от Лысенко. То есть корень сидел гораздо глубже. И Крон честно пытается нащупать точку, развилку, с которой всё пошло не так. Он доходит даже до того, что пишет в роман довольно обширный кусок о том, как главный герой, попав в Париж на конференцию, едет в музей-квартиру Ленина. Этот кусок невыносимо ходульный, конечно, но вот он посещает этот музей, парк, где гулял Ленин, и герою начинает даже казаться, что в детстве, может быть, его и видел, когда ему было три года, и какой-то с высоким лбом, с рыжими усами человек к нему нагнулся и весёлыми глазами на него посмотрел. Может быть, с Ленина всё пошло? Может, он пытается так, очень по-шестидесятнически в Ленине нащупать какой-то источник вдохновения, но этого не получается. Получается, что вообще человеческая природа гораздо больше приспособлена к лжи, к конформизму и имитации, чем к научному поиску и какому-либо служению. Получается, что состояние сна для всех гораздо удобнее, чем состояние бессонницы.

Главный герой Крона физически очень здоров – это всячески подчёркивается: его удивительная для 49 лет бодрость, молодость, идеальный крепкий сон. И вдруг у него начинается бессонница. Но на самом деле бессонница у него начинается тогда, когда он осознаёт собственную слепоту, плоскость собственного взгляда на мир. И тогда выясняются две вещи: сначала, что советская власть чрезвычайно далеко отошла от изначальных образцов, а потом, что людям того и надо, потому что людям не нужны ни революции, ни радикальные реформы, людям нужна рутинная жизнь, в которой они могут комфортно побыть ничтожествами, и им очень от этого хорошо. И он начинает понимать, что вот тот Павел Успенский, которого он знал, был гораздо мудрее, чем ему казалось, потому что он позволял людям такими быть, позволял им и карьеризм, и фальсификации, и уклонение. Он не требовал от них большего. И этот механизм перерождения советской власти под нужды обывателя особенно мучителен и нагляден, когда речь заходит о науке. Потому что в науке, казалось бы, требуется правда, и тут выясняется, что правда никому не нужна. Там же, кстати, там есть гардеробщик, легенда этого выдуманного института, старик Антоневич, он лечит травками. И тут вдруг оказывается, что травки Антоневича куда более целительны, куда более полезны, чем вся передовая медицина. Но не будем забывать, что это же роман 1977 года, то есть это о времени увлечения всей этой парамедициной, паранаукой, йогой, инопланетянами, уринотерапией – всякой ерундой. И вдруг оказывается, что для людей это целительно и что людям это нужнее, чем идеалы. В общем, как это ни страшно, по роману Крона возникает страшное ощущение, что идеальное состояние человека – это мещанин. И не надо его трогать, и не надо его извлекать из этого состояния, потому что любые попытки его оттуда извлечь приводят к трагедии.

Этот роман в традиции 1977 года (и вообще в традиции поздних семидесятых) довольно сильно зашифрован. Во-первых, он очень велик, чрезвычайно перетяжелён по объёму. Во-вторых, он страшно многословен. Это так нужно, потому что автор драматург, ему нужна речевая характеристика героя: самоупоённая, изобильная, тяжеловесная, с массой вставных конструкций речь Юдина нужна ему именно такой. Тогда ведь действительно было время таких самоуспокоенных эгоистов и душевного сна. Если для такого человека наступает время бессонницы, это уже чрезвычайно хорошо, потому в его самоуспокоенности появляется хоть какая-то брешь.

Уже тогда в каверинской «Двухчасовой прогулке» была абсолютно точная мысль о том, что советская наука, то есть искание истины, какой наука задумана, отменена. Наука ищет не истины, а выгоды. Об этом писал и Зиновьев в книге, о которой мы уже говорили. Продолжается искание наиболее удобной позиции, а искание истины отошло на второй план. И в «Лете в сосняках» у Рыбакова это уже совершенно отчётливо, и уж особенно отчётливо у Грековой в «Кафедре», где тоже умирает замечательный старый учёный с прозрениями, с открытиями, а на его место руководить кафедрой приходит «сухарь», абсолютный бюрократ. Правда, этот бюрократ – человек необычайно трогательный и, как выясняется в конце, даже добрый. Вот видите, у Грековой герой проходит тот же путь, и когда сначала приходит на место классического учёного классический партийный деятель, мы начинаем его ненавидеть. Он ещё требует со всех отчёта, как они время тратят, а потом мы узнаём, что он добрый, что он ухаживает за парализованной тёщей, что он помогает сотрудникам кафедры в каких-то бытовых вещах. И оказывается, что всё не так ужасно, оказывается, что, может быть, требования истины и таланта не нужны, а нужен не гений, а человек, который умеет жить и даёт жить другим. Вот, как это ни ужасно, к этому выводу начали в конце семидесятых годов приходить очень многие.

Я не льщу себя надеждой, что после нашего разговора о полузабытой книге Крона все кинутся эту книгу искать. Да и читать её трудно: она затянута, тяжела и в ней очень ощущается позднесоветская избыточность, когда вроде и стиль красив и гладок, и цитаты присутствуют, и намёки ловятся, но при этом в отличие от сухой, лаконичной, горячей прозы Трифонова это какое-то такое студенистое, медузообразное нечто. Но в этом желеобразном тексте заложена очень важная мысль, и в истории его создания тоже. Ведь от Крона никто не ждал, что этот советский военный маринист вдруг возьмёт и напишет такую точную вещь о пороках советского мышления. И герои его тоже, с которых постепенно срываются маски, оказываются не теми. В общем, во времена застоя надо, мне кажется, избегать чересчур однозначных оценок и суждений. И застой только тем и хорош, что он всё-таки предполагает некоторую задумчивость, некоторую многозначность, некоторую возможность пристально разглядеть вещи. Потому что потом, когда всё опять побежит, эти открытия забудутся и всё опять радикально упростится. И не случайно поэтому книга Крона, которая была сенсацией 1977 года, уже в 1987 году, во время гораздо более радикальных разоблачений, никому ничего не говорила. А у нас сейчас есть идеальный повод задуматься о природе человека и о том, к чему она, собственно, более склонна.

Особенно интересно, что конец семидесятых – это время новых женских образов, появления на первом плане женщины – прежде всего в кино: «Время желаний», «Старые стены», «Москва слезам не верит», «Странная женщина», «Сладкая женщина», «Тема», «Прошу слова». Это довольно горькая и трагическая вещь. Почему женщина становится главной героиней? Потому что мужчины уходят на второй план. Ещё Добролюбов писал, что женщины в России становятся сильными, когда мужчина слишком гибко и робко встраивается в социальную иерархию. Вот и в этой книге, пожалуй, самый интересный образ – это Бета. Почему она Бета? Не только потому, что она Эльжбета, а потому что бета традиционно следует за альфой и как бы всегда остаётся на втором плане. А вот Бета, с её решительным мужским шагом, с её высоким ростом, с её радикализмом в суждениях, она наиболее здесь симпатичный человек. Конечно, когда ошеломлённый её предательством Юдин ищет, в чём корень зла, он сначала ей приписывает все ошибки. Потом оказывается, что она обладает гораздо более тонким и точным нравственным чутьём, чем он. То есть история этой женщины, само появление её, – это очень важный литературный симптом. Там есть замечательная фраза про неё: «Хороша она или нет, я сразу не понял, скорее значительна». И важно, что из жизни героя она совершенно вытесняет влюблённую в него Ольгу. Ольга просто влюблена, она добра, она трогательна, но она просто влюблена, она легко сдаётся на его ухаживания, её не надо уговаривать. А когда выгорает её чувство, она так же легко его покидает, уезжает, выходит замуж за военного и рожает дочку у себя в Саратове. То есть у неё нет на самом деле вот этой глубины. А Бету надо осаждать долго, она женщина сильная, принимающая точные решения, нравственно точные в том числе. Поэтому обращение к образу сильной женщины – это ещё одна важная черта эпохи. Я боюсь, что из всего романа в читательской памяти остаётся прежде всего Бета в её чёрном свитере и пуховом платке, потому что это тот образ сильной героини, по которому всегда так тосковала преимущественно мужская русская литература.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?