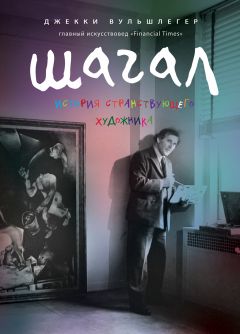

Текст книги "Марк Шагал. История странствующего художника"

Автор книги: Джекки Вульшлегер

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 39 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Как большинство людей, вышедших из низов и достигших славы, Шагал мифологизировал свое детство. Книга «Моя жизнь» – это воспоминания, написанные им в тридцать пять лет, о жизни в России и о том, как он покинул Россию навсегда. В этой книге Шагал подробно описывает ранние годы, проведенные в Витебске. Хотя некоторые ее части излишне романтичны и не соответствуют истине, многие детали подтверждаются фактическими источниками: письмами и фотографиями – и содержание их созвучно другим мемуарам о детстве в штетле того времени. Начинается книга драматично: «Моя мать рассказывала мне, что я пришел в мир во время большого пожара и что кровать, на которой мы лежали, переносили из одного места в другое, чтобы спасти нас. Возможно, именно поэтому я всегда так возбужден». Тот пожар, один из многих пожаров, что проносились по деревянным районам таких городов, как Витебск, произошел как раз в день рождения Шагала, это подтверждается документами. При пожаре жители, спасаясь от огня, обычно убегали к реке. В детстве неугомонный Шагал выискивал дым и обгоревшие крыши и несся бегом к Двине. Он живо помнил обгоревшие деревянные дома, которые присутствуют в его картинах. Позднее эти пожары стали символом уничтожения евреев. Но в 1887 году место его рождения было спасено от огня. «Этот маленький дом около дороги на Песковатике был не затронут, – писал он в 1922 году. – Это место напоминает мне шишку на голове раввина в зеленом, написанного мною, или о картофелине, которую бросают в бочку с селедкой и которая тонет в кислом рассоле. Глядя на этот домик с высоты моего современного величия, я вздрагиваю и спрашиваю себя: «Как могло быть, что меня угораздило здесь родиться? Как там можно было дышать?»

Шагал, как он говорит, родился мертвым – «Я не хотел жить», – и его бросили в воду, в корыто, чтобы оживить. Корыто стоит у ножек кровати на нескольких его картинах, которые называются «Рождение». Этот рассказ наводит на мысль о депрессии, покорности судьбе, то есть о свойствах характера его отца. Они были присущи и самому художнику, но соседствовали с инстинктом выживания и дающей надежды энергией, что он унаследовал от Фейги-Иты. Эгоцентричный, с мягкой речью, изящного телосложения, Шагал жил укутанным в закрытую, особую атмосферу еврейского Витебска. До тринадцати лет, как и было положено, он рос в традиционном воспитании ортодоксального европейского еврейства, характеризующегося сильными семейными и общинными связями, полностью религиозным образованием, бедностью и подозрительностью. (Шагал, бывало, прятался под кровать, когда полицейский проходил мимо окон, – так приближался христианский мир.) Даже внутри черты оседлости еврейское население не имело всех гражданских прав. Над официальной политикой нависала тень имперских советников, таких как Константин Победоносцев, обер-прокурор Синода в правление Александра III. Вот как Победоносцев предлагал разрешить «еврейскую проблему»: обратить треть евреев в христианство, треть евреев изгнать и треть убить. Доступ евреям в русские школы и университеты был ограничен квотами, евреям была недоступна государственная и судебная служба, в периодически происходящих погромах евреев грабили и мучили. Раиса Маритен, парижская приятельница Шагала, еврейка, которая росла на юге черты оседлости и приняла тогда вместе со всей семьей католицизм, вспоминала «толпу людей, проходивших мимо, с крестом над головами». Она считала, что «воспоминание ее матери о кресте, плывущем вверху во время погромов, надолго задержало ее обращение». В ответ на притеснения восточно-европейские евреи сформировали живую, независимую общину, со своей собственной идентичностью и ритуалами, которых лишь слегка коснулось светское влияние. Центры имперской силы – Санкт-Петербург и Москва – были отдаленными, запретными, недоступными, витебские евреи рассматривали Вильно (теперь Вильнюс) как свою столицу. Этот «Иерусалим Запада» исстари был местом обучения евреев в бывшем Литовском княжестве, известном на идише как «Лита» (немецкое «Litauen»), и евреи чувствовали, что они принадлежат к этой стране.

Богатые евреи Витебска, такие как родители Беллы, жили в самой старой части города, в тени тех зданий, которые представляли христианский истеблишмент (например, неоклассического дворца губернатора, где Наполеон ненадолго останавливался в 1812 году по пути в Москву). Лучшие владения находились на двух длинных улицах, застроенных в середине XIX века домами с разноцветными фасадами. Эти улицы – Смоленская и Подвинская (теперь улицы Ленина и Толстого) – сходились на берегу маленькой реки Витьбы. В этой точке стоял большой особняк швейцарского кондитера Христиана Брози, в котором помещалась популярная «Кондитерская Жан-Альбер», а ниже, под разукрашенной террасой, – ювелирный магазин с вывеской «Ш. Н. Розенфельд». В этом месте всегда было множество прохожих, экипажей, а после 1898 года там появились первые трамваи. Зимой напротив дома Розенфельда запряженные лошадьми сани ждали седоков. На одной стороне моста через вьющуюся Витьбу смутно вырисовывался Николаевский собор, на другой расположилось внушительное здание окружного суда. Здесь процветала культурная и интеллектуальная жизнь. К концу XIX столетия Витебск мог похвастаться своим собственным симфоническим оркестром, который ездил с концертами в Вильнюс и Ригу, несколькими театрами и единственной во всей черте оседлости художественной школой[3]3

Автор ошибается. Первый симфонический оркестр в Витебске был создан только в 1918 г. под руководством Н. А. Малько. До этого времени в городе существовал только небольшой оркестр при городском театре. Старейшим учебным заведением в регионе, открытым по разрешению Петербургской Академии художеств, была Виленская школа рисования, основанная в 1866 году И. П. Трутневым. – Прим. ред.

[Закрыть].

Центр культурной и экономической жизни города – «большая сторона» – располагался в том месте, где Витьба соединялась с величавой Двиной.

Большой каменный мост с тщательно сделанной балюстрадой пересекал Двину, которую заполняли плоты и баржи, несущие бревна для успешно работающей бумажной фабрики и для верфей. Мост вел к более бедной «малой стороне», где и рос Шагал и где собралось большинство беднейших евреев, живших в деревянных домишках. Некоторые избушки выстроились вдоль берега реки так близко к воде, что она подходила к их дверям. В Энциклопедии «Британика» в 1911 году Витебск был описан так: «Старый город, с разрушающимися особняками знати и грязными еврейскими кварталами, половина его населения состоит из евреев. Там есть два собора, основанные в 1664 <…> и в 1777 [году][4]4

Никто и не думает упомянуть шестьдесят синагог! – Прим. авт.

[Закрыть]… Фабрики ничтожны, и беднейшие классы поддерживают себя садоводством, строительством лодок и льняной торговлей, в то время как купцы ведут активный бизнес с Ригой, торгуя льном, коноплей, табаком, сахаром и лесоматериалами».

Западная Двина, несущая свои воды на север к балтийскому порту Рига, была жизненно важной транспортной артерией города. Весной плоты направлялись вниз по течению и иногда, ударившись о каменные устои моста, разбивались, в то время как оставшиеся в живых плотогоны яростно пытались остановить шестами уплывающие бревна. Летом взрослые плавали в реке, а дети играли на берегу. Шагал помнил, как он вертелся в воде, смущенный тем, что мальчики вокруг кричали: «Смотри, какой он у него маленький!» Зимой Двина замерзала, у моста устраивали каток, и даже такие строго воспитанные девушки, как Белла, позволяли себе там появляться. «Мост для нас был раем, – писала она. – Мы убегали туда из тесных домов с низкими потолками. На мосту мы могли видеть небо. В узких улицах его скрывали дома и возвышающиеся ярусами крыши церквей. Но у моста река ровно вытягивалась, и между водой и небом плыл воздух. Ветер приносил из городских садов запах цветов. Мост соединял две половины города и в течение дня был заполнен людьми. На мосту люди чувствовали, как их омывают ветер и вода. Между деревянными половицами моста поднимался холод. Всем хотелось стоять там и не спускаться назад на землю и на твердый тротуар».

На «малой стороне», в миле от старого города, рядом с железнодорожным вокзалом, простирался район складов и лавок. Там, писал Шагал, «кривые дома, и дорога ведет на кладбище». Тут же стояла Ильинская церковь, рядом – Спасо-Преображенская, зеленые купола которой часто появляются на картинах Шагала[5]5

Рядом с Ильинской церковью находилась Покровская церковь. Спасо-Преображенская церковь, изображение которой стало одним из наиболее часто повторяющихся образов на картинах Шагала, находилась на «большой стороне» города, но была хорошо видна из окон дома семьи Шагалов на Второй Покровской улице. – Прим. ред.

[Закрыть]. Вид на эту церковь открывался с чердака маленького (один этаж с комнатами под крышей) деревянного дома № 29 на Второй (позже – Большой) Покровской улице, куда в 1890 году переехали Шагалы с трехгодовалым Мойше, маленькой Ханой и матерью. В этом году умер отец Хацкеля, и его мать, сорокавосьмилетняя Башева, вернулась в Лиозно, где снова вышла замуж за второго дедушку Шагала, резника. Объединив два хозяйства, она смогла выделить немного денег на покупку нового дома для следующего урбанизированного поколения Шагалов.

Здесь, на Второй Покровской улице, и обосновалась растущая семья. Давид, названный в честь недавно умершего дедушки, родился в мае 1891 года, и в комнате, обклеенной голубыми обоями, два брата спали валетом на одной кровати. За несколько дней до рождения Давида Мойше укусила бешеная собака, и дядя повез его в Санкт-Петербург, в больницу, чтобы ему сделали прививки от возможного бешенства. Шагалу нравилось быть в центре внимания, и он мечтал встретить на улице царя. Когда он вернулся домой, то дом был полон женщин, наряженных в их лучшие одежды, его мать, наполовину обнаженная и раскрасневшаяся, лежала в кровати, и из ее комнаты раздавался пронзительный крик новорожденного. Снова и снова Шагал рисовал эту сцену, которая стала привычной для него: после Ханы и Давида у Шагалов между 1894 и 1905 годами родилось еще шесть дочерей: Зина, (родители звали ее Зисля), Лиза (Лия, или Лея на идише), Маня, Роза, Маруся (дома ее звали Марьяська или, уменьшительно, Марьясенька) и Рахель, которая умерла во младенчестве, будто бы отравившись углем, – так гласила семейная легенда.

На Покровской энергичная Фейга-Ита открыла бакалейную торговлю – магазин с ошибкой на вывеске, который Шагал так часто изображал. Фейга-Ита привезла «целый фургон товара, не заплатив ни копейки», и, продавая селедку, сахар и муку, пополняла семейный бюджет. Картина «Лавка в Витебске» (1914) изображает место, напоминающее коробочку с детскими драгоценностями: блестит рыбья чешуя, коробки сияют, как ювелирные украшения, – это приют покоя и изобилия. В магазине, около дома и в доме, вспоминал Шагал, мать вела хозяйство; по утрам она стояла у дверей, когда дети выходили из дома, потом посылала кого-нибудь в магазин за селедкой на ужин. Это всегда была селедка, обычно в сопровождении хлеба, сыра и гречневой каши. Только Хацкель по субботам ел жареное мясо, за чем ревниво следили дети. Будто обороняясь, Шагал многократно повторяет в мемуарах, что семья никогда не голодала, что он всегда выходил из дома с куском хлеба с маслом в руке, но многие, кто встречался с ним в жизни позднее, задавались вопросом, полностью ли он вылечился от отчаянного отношения к еде? «Часто, когда он входил в бистро, он автоматически разбивал круто сваренное яйцо о прилавок. У меня было впечатление, что со времени его детства, проведенного в бедности, голод его все еще не утолился», – вспоминал литовский фотограф Изис, который встречался с Шагалом в 40-х годах. Одним из первых впечатлений Вирджинии Хаггард, его спутницы тех лет, было то, что «Марк всегда ел быстро и без излишней утонченности».

Шагал не признавал Фрейда, но память о доме, где он был всегда накормлен, в котором он чувствовал себя в безопасности, оказала существенное влияние на тот образ, который он для себя сконструировал.

Для такого одаренного воображением ребенка – заикавшегося и слабенького, что позднее заставляло его избегать конфронтации любого вида, – ошеломительным, главным в окружавшей его атмосфере было чувство защиты, исходящее от матери: «Я маленький мальчик, а мама – королева». Шагал вспоминал, что когда он стал подростком, то «был все еще таким робким, что крепко держался за мамину юбку, в какую бы часть города мы ни шли, как если бы я был ребенком и боялся потерять ее в толпе», в то время как дома, «когда мне было уж слишком страшно, мама звала меня к себе. У нее было самое лучшее укрытие. Тут никакое полотенце не превратится в козла или старика и никакой мертвец не проскользнет сквозь замерзшее стекло окна… Ни висячая лампа, ни диван больше не пугали меня, когда я находился в маминой кровати… Она полная, с грудями такими пухлыми, как подушки. Мягкость тела, выносившего детей, ее возраст, страдания ее материнской жизни, сладость ее мечтаний, ее ноги толстые и резиновые…»

В картине «Мать у печи» (1914) хозяйка, которая ставит хлеб в печь, с ее горделивой осанкой, прямой спиной, с лицом, которое сияет в ореоле алого отражения пламени, превращается в правящую богиню дома. В левом углу крошечный бородатый мужчина, отец Шагала, опирается на палку, его уменьшенные размеры усиливают ее важность. Как на русских иконах, размеры фигур находятся в чисто символических отношениях. Вот так Шагал осознавал своих родителей: мать – монументальную, живую и дающую тепло, будто большая печь, около которой она стоит, и отца – слабого и зависимого.

«Правда ли, что мама была невзрачной коротышкой? – позднее вопрошал Шагал. – В наших глазах наша мать являла собой редкий тип, настолько редкий, насколько и возможный в ее повседневном окружении… Она любила поговорить. Умела так подобрать слова и представить их так ловко, что ее слушатель только смущенно улыбался. С величием королевы, прямая, неподвижная, с высокой остроконечной прической, она задавала вопросы сквозь сжатые губы, которые еле двигались… Какими словами могу я описать ее улыбающуюся, иногда часами сидящую перед дверью или за столом, когда она ожидает, что зайдет кто-нибудь из соседей, ибо свои горести ей самой не облегчить…

…Ах, эта улыбка!.. Я хотел сказать, что мой талант лежал упрятанным где-то в ней, и все передалось мне, все, кроме ее духа».

Доминирующие в картине «Мать у печи» цвета – черный и белый: устойчивые, классические цвета портретов. Портрет «Отец (Отец и бабушка)», написанный в то же время, по контрасту представляет собой пульсирующую массу сернисто-желтого, глубоких синих и коричневых теней, чьи волнистые поверхности и расплывающиеся линии отражают двойственность отношения Шагала к отцу. Тревожная, напряженная фигура Хацкеля Шагала насторожена, глаза с затравленным выражением полны тревоги. Фигура отца, расположенная против окна в центре картины, обрамлена фигурой кота и крошечной фигуркой матери Хацкеля в платке: «Всего-то там и было у маленькой старушки, что платок вокруг головы, маленькая юбка и морщинистое лицо, а в сердце – любовь, посвященная любимым детям и своему молитвеннику». Все выглядит таким жалким, линялым, старым, и все же в портрете отца Шагал создает образ задумчивого, утомленного, древнего еврея, печального и измученного жизнью. Если Фейга-Ита представала практичной, в полной боевой готовности, то Хацкель являл собою благочестие и задумчивость. Он редко обращался к своим детям, лишь цитировал им и жене некоторые религиозные тексты. Раз в году, в Йом Кипур, Фейга-Ита посещала службу в синагоге с женским молитвенником в руках, в котором Хацкель делал для нее пометки: «Начинай здесь», «Плачь», «Слушай кантора». Хотя она все равно теряла нить молитвы. «Мама, находясь в храме, была уверена, что проливает слезы не без пользы, но только в правильных местах». Сам же Хацкель ежедневно, зимой и летом, вставал в шесть часов утра и шел в молитвенный дом, возвращаясь оттуда, ставил самовар, пил свой чай и шел на работу; измученный, возвращался домой, скручивал гору папиросок на следующий день и засыпал над ужином.

«Видели ли вы когда-нибудь во флорентийских картинах одного из тех мужчин, чья борода никогда не стриглась, с глазами одновременно и темно-карими и пепельно-серыми, с лицом цвета жженой охры, в морщинах и складках? – спрашивает Шагал в «Моей жизни». – Это мой отец». Портрет его, как писал Шагал: «…должен был обладать эффектом свечи, что взрывается пламенем и в тот же момент гаснет. Его особенность – любил поспать… Надо ли вообще рассказывать о своем отце? Что стоит человек, который ничего не стоит? Если он бесценен? Мой отец не был служащим, но тридцать два года – простым рабочим. Он поднимал тяжелые бочки, и мое сердце, бывало, трескалось, будто хрупкое турецкое печенье, когда я видел, как он поднимает эти тяжести и перемешивает селедки окоченевшими руками. Его толстый хозяин, как чучело, стоял рядом. Иногда одежда отца блестела от селедочной чешуи… В моем отце все казалось мне загадкой и печалью. Он приходил домой в грязной, засаленной рабочей одежде… он приходил домой, высокий и тощий. И вместе с ним в дом входил вечер».

Шагал писал это в 1922 году в Москве, тогда пролетарское происхождение давало преимущество. На самом деле Хацкель был членом Союза приказчиков Витебска с 1905 по 1918 год, когда после революции работал в кооперативе. Тем не менее отец, говорил Шагал зятю, представлял собой «предметный урок тяжелой работы, чего никогда нельзя было забыть». Не забывал он и смехотворной сцены домашнего фарса, когда устраивалось еженедельное пятничное омовение рабочего. Фейга-Ита поливала из кувшина водой на черные руки и тело отца, в то время как он мычал, «что в доме нет порядка, что кончилась сода…». Родителям приходилось собирать в совок экскременты детей, потому что, как вспоминал Шагал, «нам особенно нравилось делать [это] по ночам во дворе. Простите меня за вульгарность? Я груб? Ведь вполне понятно, что при свете луны, когда страшно отойти подальше, – мы, дети, не могли даже пошевельнуться, ноги просто нас не слушались. На следующее утро отец бранил детей за их неприличное поведение». В нескольких романтических шагаловских картинах родного города, таких как «Над Витебском», видна фигурка испражняющегося ребенка.

Воспоминания Шагала о родителях были окрашены и усилены ностальгией по дому, который был ему недоступен после того, как он в 1922 году покинул Россию.

Почтение к родителям естественным образом оборачивалось сентиментальностью.

«Я никогда не ссорился с моими родителями. Для меня родители священны. Ничто в мире не могло бы повернуть меня против них», – признавался Шагал Вирджинии Хаггард в мире за пределами русского еврейства. Когда уже стариком, в 1973 году, Шагал посетил Россию, он заискивал перед собой, говоря: «Я был душевно здесь всегда… Можно обо мне сказать все, что угодно, – большой я или небольшой художник, – но я остался верным своим родителям из Витебска». Другой крайностью была реакция его дочери Иды, которая выросла и получила образование в Париже. В 1959 году она поехала в Россию, чтобы повидаться с родственниками, и была потрясена необразованностью Шагалов, что, однако, не было результатом советской невежественности. Ида была очарована родственниками своей матери – «спокойные, безмятежные, интеллигентные, восхитительные… неожиданный замечательный контакт», – которые не так уж далеко ушли от Шагалов. «Я провела много времени с этими семьями, – деликатно писала Ида. – Трудно говорить о семье папы, он сам, без сомнения, великий художник, но этот гений – выходец из этой семьи».

Тем не менее, судя по словам сестры и племянницы, которые поделились своими воспоминаниями о Шагале только в 90-е годы, после семидесяти лет поощряемого государством молчания, «вся семья была очень веселой и музыкальной… в доме много шутили друг над другом, пели, играли». Марьяська, единственная оставшаяся в живых к тому времени, вспоминала Мойше, особенно его «выдумки и фантазии» и музыкальный дар. Он играл на скрипке, брал по вечерам уроки у торговца скобяным товаром, который жил у них во дворе. «Я что-то пиликал. И неважно, что или как я играл, он всегда восклицал, отбивая ритм ногой: «Замечательно!». У Шагала был приятный высокий голос, он помогал кантору в синагоге, хотя и ненавидел вставать затемно в святые дни. «Почему надо нестись туда темной ночью? Лучше было бы понежиться в своей постели», – говорил он. Всю свою жизнь он любил музыку, пластинки, особенно с композициями Моцарта, которые часто звучали в его студии, когда он работал.

Семья вспоминала Хану, старшую сестру, «крупную, уверенную, с твердым характером», надежную, как скала, прагматичную и рассудительную. «Портрет Анюты» (ее русское имя) показывает плотную, крепкую молодую женщину. Давида сестры считали «одаренным человеком», опорой и надеждой семьи. «Он сочинял стихи, печатавшиеся в местной витебской газете, прекрасно играл на мандолине и отлично пел», обучал сестер оперным ариям. Отношения Шагала с его единственным братом – и, следовательно, с его потенциальным соперником в семье – были, можно сказать, двойственными.

Шагал описывает брата с сочувствием, своего единственного сына он назвал в его честь. В 1912 году, когда Давиду было двадцать лет, он говорил сестрам, что мечтает помогать ему «с условием, чтоб поклялся, что будет жить по-человечески, а нет так, что и «на глаза не показаться».

С сестрами Шагал не вступал в соревнование. Зина, наиболее эстетически чуткая из них, любила рисовать, хотя почти постоянно, как и все сестры, помогала матери в ее неутомимой деятельности. Падчерица Шагала, Джин МакНил, отмечала, что работа по дому, по его мнению, была единственным подходящим занятием для молодых девушек. Хотя Шагал и любил своих сестер, они все-таки раздражали его. «Мои сестры хохочут и плачут. / Они стоят вместе в дверях. / Смотрят на что-то в окно / И всегда ищут счастья», – писал он в своей автобиографической поэме «Мой далекий дом». Его любимицей была Лиза, родившаяся в 1896 году, – «чудесный, светлый человек, она всегда светилась». В семье говорили о ней: «Очень хорошенькая, до конца своих дней веселая, добрая хохотушка». Легкость ее существа Шагал ухватил в картинах «Лиза с мандолиной» и «Лиза у окна».

За пределами родного дома, почти во всей окрестности, около железнодорожной станции жили евреи. Для маленького мальчика это было оживленное и безопасное место. «Вокруг меня приходят и уходят, поворачиваются и оборачиваются или просто торопятся всяческие евреи, старые и молодые, Явичи и Бейлины. Нищий тащится к своему дому, богатый идет к своему. Идет домой мальчик из хедера. Идет домой папа. В те дни не было синема. Люди шли домой или в магазин». Как и большинство детей из бедных семей, Мойше проводил большую часть времени на улице. Шагал вспоминал, как он был очарован навесами и крышами, балками, дворами и таящимся за ними миром жителей Большой и Малой Покровской, живших публично и шумно. Пьяный ломовой извозчик качался в своей колымаге, запряженной лошадью, жена его тайком торговала водкой; во дворе жила прачка и воровка Танька; трубочист громко ругался со своей женой, мужчина и карлик торговали лошадьми и воровали голубей. Мальчики всегда ходили к пекарю и его жене – к самой уважаемой семье этой улицы (в пекарне свет зажигался в пять часов утра). Потом выискивали и другие развлечения, например большие казармы 41-й пехотной дивизии и 41-й артиллерийской бригады русской армии, которые были расквартированы в этом квартале Витебска с конца XIX века. Шагал вспоминал об этом в своих картинах «Солдат пьет», «Солдат и деревенская девушка», «Солдаты». Персонажи этих картин всегда на погонах имели номер «41».

Во время долгой зимы мальчики с трех-четырех и до тринадцати лет посещали хедер. Когда Шагалу было три года, в их доме появился старый учитель из хедера. «Мы даже не посылали за ним, он пришел самостоятельно, как приходит сваха или гробовщик. «Всего на полгода…» – сказал он маме». Слово «хедер» означает «комната»: маленькие дети просто находились под присмотром учителя, который за небольшую плату брал на себя заботу чаще всего о восьми местных мальчиках. Он учил их читать молитвы и отрывки из еврейской Библии. Это было так скучно, что учитель и дети часто засыпали. Когда ребенок подрастал, он переходил к более опытному учителю. У Шагала было два плохо образованных наставника перед тем, как с ним стал заниматься весьма просвещенный, современный рабби Дядькин, который готовил Шагала к дню его бар-мицвы (тринадцатилетия) и вселил в него любовь к Библии. Снежной зимой, которая казалась бесконечной, тихие дни начинались и кончались в темноте, и Шагал никак не мог дождаться, когда можно будет освободиться и предаться мечтаниям: «мои милые, любимые звезды; они сопровождают меня, когда я иду в школу, и ждут меня на улице, когда я возвращаюсь… Каждую ночь с фонарем в руке я иду домой».

Летом Фейга-Ита отправляла детей в Лиозно, в дом их бабушки и дедушки-резника, матери Хацкеля и отца Фейги-Иты, и этот ветхий дом, который она недавно покинула, казался детям раем. Повсюду, как белье для просушки, висели шкуры коров и овец. Хлев был полон домашними животными, собаками, которые возились за спиной резника-палача в ожидании куска мяса. Грязь от крови и внутренностей забитых животных не соответствовала религиозной экзальтации молитв, которые произносил велеречивый, неторопливый дедушка-резник, когда разговаривал со своими жертвами перед тем, как вонзить в них нож: «Эй, послушай! Дай-ка мне твои ноги. Я должен их связать. Нам нужен товар, нужно мясо, ты понимаешь?» Одним из удовольствий шагаловского детства была поездка в телеге торговца скотом, дяди Неха, брата Фейги-Иты, на базар, где ее сестры, тети Муся, Гутя и Шая носились вдоль прилавков с корзинами ягод, груш и смородины.

Эти короткие, ласковые, жаркие, изобильные дни лета в черте оседлости остались для изгнанника неизгладимым впечатлением о жизни в России. «Жар лета, как и холод нашей континентальной зимы, был чрезмерным, – вспоминала Раиса Маритен после долгих лет жизни в Париже, – месяцы май и июнь были переполнены розами и вишнями… их аромат доводил до головокружения. Лето изобиловало дынями и арбузами, сливами и абрикосами, сладкими, как мед… мне кажется, я никогда и нигде не ела таких вкусных вещей, какие были в России». Шагалу представлялся удобный случай сочетать городскую жизнь с легким, добродушным образом жизни в деревне. Связь с землей, понимание зависимости человека и зверя друг от друга были одним из подарков Фейги-Иты. Полотна, посвященные миру матери, написанные в 1911 году («Я и деревня», «России, ослам и другим»), говорят о его тоске по дому.

Особый колорит детству Шагала, что в городе, что в деревне, летом или зимой, придавали ритуалы еврейского религиозного календаря, его праздники и будни, его истории и молитвы, вера в чудеса и в сверхъестественное, убеждение в божественности выбора, который они символизировали.

Каждая секунда реальности, осязаемая среди ежедневной жизни, давала одновременно и утешение в тяжелой работе, и поддержку в покорности судьбе, что развивало характерные для евреев качества – приспособляемость и способность переносить страдания.

Когда в 1944 году Шагал писал в Витебск: «У меня не было ни единой картины, что не дышала бы вашим духом и не отражала бы вас», – он метафорически хотел сказать о духовности, которую ощущал в деревне своего детства.

«Для моих родителей религия была осью, вокруг которой и вертелось все их существование», – говорил Шагал. «Каждый божий день приносил свой собственный воздух», – писала Белла Шагал в своих мемуарах о Витебске. У каждого были свои собственные обычаи, легенды и пища. Десять дней покаяния были полны волнения и ночных молитв; Судный день, тяжелый и гнетущий, возвещал о появлении резника в темной одежде, который собирал петухов и кур на убой. Новый год (Рош а-Шана) был «чистым и целомудренным, как воздух после дождя», вслед за ним шли Йом Кипур – «мрачная ночь, в течение которой мы молились о прощении», Ханука – зимний детский праздник света, и Пурим, обещавший восход бледного весеннего солнца. В еврейскую Пасху маленький Шагал, глядя на красное вино в бокале отца, представлял себе еврейские шатры в горячей Аравийской пустыне, потом спешил открыть дверь на холодную Витебскую улицу, смотрел на белые звезды на бархатном небе и вопрошал: «Где же Илия на своей белой колеснице? Еще медлит во дворе, прежде чем войти в дом в обличье убогого старца, согбенного нищего, с мешком на спине и с клюкой в руке?» Раиса Маритен точно так же вспоминала ожидание Илии в пасхальную ночь, «тяжелую, полную восхищения и страха». Чудеса могли ожидать на углу любой улицы; нужно было лишь дуновение, чтобы немедленно к жизни были вызваны образы старинных Заповедей и рассказов еврейского народа, которые без какой-либо видимой границы смешивались с каждодневной жизнью детей. Так, возвышенные, надмирные имена персонажей еврейской мифологии – wunder-rebbe («чудо-человек») и luftmensh («человек воздуха») – и пристали к человеку с мешком на спине, летящему над крышами в шагаловских картинах.

Между праздничными днями, вспоминала Белла, «тянулась череда обычных дней – тихих, без солнца, плоских и серых. Дождь лил непрерывно, будто забыл, как надо останавливаться. Окна, казалось, плакали. Внутри дома было темно даже в течение дня, который кончался почти так же быстро, как и начинался». Праздники и еженедельные субботние церемонии пронзали эту унылую реальность, придавая каждой сказке интенсивность прустовской памяти, наслаивая образ сияющего, воображаемого города Иерусалима на скучную прозу жизни человека из Витебска. Наиболее важным для Шагала явилось то, что все ритуалы были богаты фантазией, поэзией и музыкой, но в них почти полностью отсутствовала визуальность; этот аспект культуры ожидал своего художника.

Особая еврейская религиозная секта, к которой принадлежали семьи Шагала и Беллы, – хасиды – по природе своей претендовала на эмоциональное главенство. Она возникла за несколько поколений до века Просвещения и в еврейских кругах Западной Европы приняла более светский характер. Движение хасидов, популярное в массах малообразованных восточноевропейских евреев с XVIII века, поддерживало песню и танец как выражение набожности и почти мистически подчеркивало единство всего составляющего жизнь, важность любви к людям и животным, рассматривая это как путь к радости, к интуитивному общению с Богом. Хасидские идеалы гармонии между человеком и природой объясняют работы Шагала на протяжении многих лет. Шагал особенно часто отождествлял себя с коровами; на своей визитной карточке он поместил более сложный образ: рыба была символически связана с отцом – рабочим на селедочном складе, петухи обозначали жизнь, дающую энергию, и, вместе с козлами, ассоциировались с Судным днем.

Духовное течение хасидизма поднимало сообщество бедняков от интересов, касающихся лишь простого выживания, до взгляда на мир, который поддерживал дерзкую живучесть и прославление гуманизма, благодаря чему Шагал в своих холстах трансформировал тесные, скучные задворки своего детства в мир красоты и гармонии. Русские, видевшие эти места во всей их будничной уродливости, были весьма удивлены. «Но что грязная вонючая «жидовская дыра» с ее кривыми улицами, с ее подслеповатыми домишками, с ее безобразным, удрученным нуждой населением оказывается для глаза художника полной и прелести, и красоты, и поэзии, что и этот ужас может осветиться улыбкой красоты – это изумляет своей неожиданностью, изумляет и радует», – писал художник и критик Александр Бенуа.