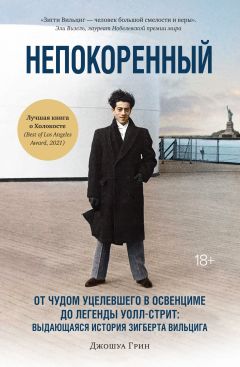

Текст книги "Непокоренный. От чудом уцелевшего в Освенциме до легенды Уолл-стрит: выдающаяся история Зигберта Вильцига"

Автор книги: Джошуа Грин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

В больнице восемь пациентов распихали по койкам, предназначенным для четверых. Эти койки представляли собой деревянные поддоны, покрытые соломой, смешанной с фекалиями, мочой и гноем. Пациентов не мыли неделями, от их тел пахло так, что вонь чувствовалась издалека. Канализации в больнице не было, и узники облегчались в ведра, которые быстро переполнялись, так что пол превращался в болото из человеческих испражнений. Во всех помещениях больницы было множество блох и вшей. У врачей из числа заключенных не было никаких материалов, и раны перевязывали самодельными бинтами из клочков бумаги и грязных лохмотьев. Страдающим диареей предлагали проглотить кусок угля, а часто единственным средством лечения было ободряющее слово. Каждый день пациенты умирали десятками, а в мертвые тела, которые долго не увозились, вгрызались крысы.

«Ни в коем случае нельзя считать, что это была настоящая больница, – предупреждал Зигги. – Не говорите своим друзьям: “Эй, там явно было не так уж плохо, Зигги говорил, что там даже больница была!” В этой так называемой больнице при лечении отдавали предпочтение христианам, но если уж ты был евреем, то вряд ли мог выбраться оттуда живым».

Физическое уничтожение было предопределено всем евреям, здоровым и больным, с момента попадания в Освенцим, а немногие спасшиеся, подобно Зигги, всю жизнь терзались вопросом, как им это удалось.

Однажды врач взял Зигберта в палату, где пациенты были уже при смерти. Оглядевшись, Зигберт увидел на одной из нижних коек своего отца.

«Предположим, что в Освенциме содержалось около сотни тысяч человек, – объяснял Зигги. – Найти среди них моего отца было маленькое чудо. Он был сильно избит, до такой степени, что…» Вспоминая этот момент, он прослезился, а затем продолжил: «Я понимал, что он не поправится. Последними словами отца были: “Сын мой, в Берлине и ты, и твоя мать соблюдали кашрут, даже когда из еды оставались только хлеб да брюква. Но здесь тебе понадобится вся твоя сила, и ты остаешься один. Кто о тебе позаботится?”»

«Не беспокойся, у меня есть друзья», – уверил его Зигберт.

«На следующий день дежурный пришел с заключенными, которые несли огромную бочку с сырым тертым картофелем, – рассказывал Зигберт в интервью. – Представьте себе, что вы умираете от голода и вдруг видите тертый картофель, из которого ваша мать прежде делала латкес. Вы будете готовы отдать за него правую руку. Охранники, стоявшие рядом, приказали мне накормить заключенных, и мы скормили этим умирающим от десяти до пятнадцати столовых ложек этого сырого картофеля».

Зигберт передвигался по палате, зачерпывая порции для больных, включая его отца. Один пожилой заключенный отказался от своей порции.

«Этот старик сказал мне: “Ты что, идиот?” “Я не идиот”, – отвечал я. “Нет, именно что идиот, – возразил он. – Ты не понимаешь ничего. Возвращайся завтра, и ты все поймешь”. На следующее утро восемьдесят процентов больных были мертвы, у них страшно распухли животы. Всю ночь у них было кровотечение. Умер и мой отец. Картофель был отравлен. Просто понятия не имею, откуда эсэсовцы брали эти новые идеи, – рассказывал Зигберт. – Отравленная картошка! Похоже, я помог убить собственного отца»[17]17

Некоторые рассказы Зигги выглядят просто неправдоподобными, и потребовались долгие исследования, прежде чем было решено включить их в книгу. Свидетельств отравления картофелем в Освенциме очень мало, и этот рассказ на первый взгляд не вызывает доверия. Почему бы охранникам было просто не отправить больных заключенных в газовую камеру? Зачем тратить время и картофель? Однако в книге The Holocaust: An Encyclopedia and Document Collection. P. R. Bartrop, M. Dickerman (eds). Santa Barbara: ABC–CLIO. P. 597 – содержится следующее утверждение: «В последние дни перед освобождением немцы отравили склады с картофелем, так что многие евреи умерли, съев эту картошку: другой еды просто не было». В книге Werber M., Keller E. Two Rings: A Story of Love and War. Philadelphia: Public Affairs, a member of the Perseus Books Group, 2012 – один из авторов пишет: «Однажды нас перевели в другую часть лагеря [Освенцим]… В новом бараке посреди комнаты мы увидели чан с вареной картошкой. Женщины были в восторге: еда! Неожиданный дар Господа! Все сбежались к чану, ухватив себе по картофелине. Но после первого же укуса мы выплюнули их, кашляя и стискивая зубы. С картошкой было что-то не так: она то ли сгнила, то ли была отравлена». Эти свидетельства не описывают раздачу отравленного картофеля в лазарете, но мы посчитали эти случаи достаточно похожими, чтобы включить в нашу книгу свидетельство Зигги.

[Закрыть].

Юный Зигберт накрыл отца одеялом и ушел до того, как команда заключенных явилась, чтобы забрать тела в крематорий. «Я хотел запомнить его живым, – объяснял он позже, – а не трупом в куче мертвых тел». Когда тело отца забирали, он не плакал. Если бы он проявил эмоции, эсэсовцы затолкали бы его в повозку и отправили на кремацию вместе с трупами.

Исидор Вильциг умер 8 апреля 1943 года в возрасте пятидесяти семи лет. Он пробыл в Освенциме менее сорока дней.

Через несколько недель до Зигберта дошли слухи, что его мать отправили в газовую камеру прямо в день приезда. Зигберт обожал свою мать, которая преподала ему уроки мудрости и всегда любила его, несмотря ни на что. Что ж, по крайней мере, ее не мучили и не ставили на ней эксперименты, подумал он, вспомнив, что в лагерях случались вещи и похуже смерти.

«Эти ужасы нацисты творили с узниками из блока 10, – сказал Зигги. – Это был экспериментальный блок – и вот тут появляюсь я и выдаю себя за помощника врача. Я не мог спокойно смотреть даже на то, как режут цыпленка, а не то что на все эти пытки и мучения. Как-то утром эти так называемые врачи велели мне поставить на стол три стакана. Этот эксперимент вроде бы предназначался для исследования анестезии раненых солдат. В каждый стакан мне велели налить прозрачной жидкости из разных бутылок – выглядело это как три стакана водки. Потом привели узников и заставили выпить. Первый выпил и уснул на два или три часа. Второй выпил и проспал восемь часов. Третий выпил и сразу же упал мертвым. Каждую секунду мы не знали, чего и ожидать… На следующий день, – продолжал Зигги, – они взяли меня с собой искать людей с определенным типом лба – наклоненным вперед. Таких людей из Освенцима в Польше перевезли в городок у французской границы. После освобождения я узнал, что, когда в этот городок вступили американские и французские войска, они обнаружили заспиртованные головы этих людей. Можете себе представить? Ужасно!.. Они были не только злобными чудовищами, но их ум был настолько извращен, что в одно и то же время они экспериментировали на нас, как на подопытных кроликах, убивали – и предлагали дополнительную пайку хлеба, если мы согласимся сдать кровь. Судя по тому, что мне говорили другие заключенные, нашу кровь отсылали для переливания немецким солдатам на фронте. Это была та самая еврейская кровь, которая якобы загрязняла “чистую” арийскую расу. И должен признаться, что однажды за лишний кусок хлеба тот мальчуган, на которого вы сейчас смотрите, согласился сдать кровь. Но когда я узнал, что кровь используется для спасения немецких солдат, я больше ее не сдавал. “Нет, я не буду спасать нацистов и эсэсовцев. Заберите свой чертов кусок хлеба. Я лучше останусь голодным”».

В бараке Зигберта был паренек, с которым он учился в Берлине, пока для евреев не закрыли все школы. Зигги описывал его как умного мальчика, который остался с матерью после развода родителей. Его звали Александр Даргенберг; высокого, нескладного мальчика одноклассники прозвали Текелем (сленговое название таксы). Текель копил медяки и покупал на берлинском черном рынке джазовые пластинки. Его любимыми исполнителями были Дюк Эллингтон и Луи Армстронг, и в былые счастливые дни мать Зигги порой пела с ним дуэтом, например, песню Some of These Days, получившую известность в исполнении американской певицы Софи Такер: And when you leave me, I know you’ll grieve me. You’ll miss your little honey – some of these days[18]18

«Когда меня оставишь, то будешь горевать. Ты будешь по мне скучать – по тем былым дням». – Прим. пер.

[Закрыть]. Текель стал для него связующим звеном с утраченной семьей.

«Он был не так религиозен, как моя родня, – вспоминал Зигги, – но, когда мой отец умер в Освенциме, я остался один и очень привязался к Текелю. Потом Текель сильно заболел. Ему было очень плохо, сильно лихорадило. Я насмотрелся в больнице на заключенных на пороге смерти и понимал, что он не выживет. У нас не было лекарств, я никак не мог ему помочь».

Зигги вспоминал, что незадолго до смерти Текеля кто-то умудрился пронести контрабандой кусочек вонючего сыра в деревянном коробке размером с половину сигарной пачки: «Это был сыр бедняков, он кишел червями. Снаружи он напоминал печенье, а внутри был белым, червяки превратили его в кашицу. Любители такого сыра говорили: “О, червяки – значит, хороший сыр, зрелый”. Ну да, зрелый. В общем, кто-то принес коробок с сыром больничному старосте, и Текель его унюхал. Он знал, что умирает, и настаивал, чтобы я урвал ему кусочек. Но съесть этот сыр, не запив его водой, было невозможно».

Вода из-под крана в Освенциме была отвратительной и даже ядовитой[19]19

Примо Леви пишет, что в Освенциме жажда изнуряла сильнее, чем голод. Вода содержала столько нечистот, что сотрудникам СС запрещалось ее пить – к узникам запрет, конечно, не относился (см.: Levi P. The Drowned and the Saved. New York: Summit Books, 1988; рус. пер.: Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010).

[Закрыть].

Зигги вспоминал, что в водостоке собиралась дождевая вода, так что наутро после дождя узники предпочитали лизать водосточную трубу, а не пить из-под крана. Но Текель умирал, и Зигги не мог отказать умирающему другу. «Я понимал, что он долго не протянет, и принес ему воды из-под крана и кусочек этого вонючего сыра. Он прожил еще два дня».

Зигберт подружился с другим заключенным – польским евреем по имени Макс, который тоже работал в лазарете. «В какой-то момент я умирал от двусторонней пневмонии, – вспоминал Зигги. – Меня сжигала лихорадка, я стонал, умоляя дать мне попить. В то время в комнате, кроме меня, был только Макс. Он не мог вынести моих стонов и вышел за дверь». Потом какой-то уборщик из числа заключенных зашел с керамической миской, полной темно-коричневой жидкости, и поставил ее на верхнюю полку шкафа. Когда он вышел, Зигберт с трудом взобрался на стул и снял миску. Жидкость на вид была похожа на эрзац-кофе, который давали узникам по утрам. Когда Макс вернулся и увидел, что его приятель собирается выпить, он подбежал к Зигберту и толкнул его. Миска вылетела у Зигберта из рук, а сам он упал.

«Это лизол![20]20

Лизол – ядовитый инсектицид. – Прим. пер.

[Закрыть] – закричал Макс. – Ты умрешь, если это выпьешь!»

Через несколько дней к Зигберту начали возвращаться силы, и его вновь направили работать в лазарет.

«С той поры у меня всегда было вдоволь прокисшего супа и черствого хлеба, – рассказывал он. – Как так получилось? Просто капо забирали еду у заключенных, которые были уже на пороге смерти и не могли больше есть, и выменивали ее на товары. Я никогда не крал еду у заключенных, но у меня всегда было на что выменять у капо еду или кусочек мыла, чтобы привести себя в порядок».

Заключенные были постоянно грязными. От всех чудовищно воняло. В коже заводились черви. Душа для заключенных предусмотрено не было, но, когда шел дождь, Зигберт выходил наружу и старался хоть как-то помыться, чтобы избежать судьбы многих других – медленной, болезненной смерти от разложения и гниения заживо.

Рассказывая Нартелям о своих друзьях в лагере, Зигберт вспомнил о пареньке из его блока 9, часто говорившем о своей матери, с которой его разлучили сразу по прибытии. Однажды мальчик выглянул из окна блока 9 и увидел, как его мать ведут в блок 10 – тот самый, экспериментальный. «Это моя мама!» – сказал он Зигберту.

«Кто-то сумел передать маме этого мальчика записку, чтобы она посмотрела в окно и увидела своего сына, – говорил Зигберт. – Каждый день он смотрел на нее из своего окна, а она на него – из своего. Это были горькие взгляды. Однажды женщина не подошла к окну. Мальчик несколько дней еще продолжал смотреть в свое окно, но я понимал, что она уже мертва. Насколько я знал, ни одна женщина не выбралась оттуда живой».

Зигберт не мог спокойно смотреть на горе мальчика и решил сочинить для него утешительную историю.

«Знаешь, – сказал он мальчику, – я видел, как твоя мать выходила из блока 10. Я видел, как она шла обратно в женский блок. На ней было то же платье, в котором она пришла. Она выглядела неплохо – разве что чуть похудела, ну буквально на пару килограммов».

«Это невозможно, – ответил мальчик. – Я не сводил глаз с ее окна. Как же так вышло, что ты ее видел, а я нет?»

«А тебя тогда не было. Это было во время поверки».

«А! – обрадованно сказал мальчик. – Значит, я был на поверке».

«Вот именно, – произнес Зигги, – на поверке. Она вышла с десятком других женщин».

Итак, еще один мальчик, такой же, как он, никогда не увидит свою мать.

«Я живо представляю его сейчас, – сказал Зигберт Нартелям, – вижу, как он стоит у окна и дышит на стекло, чтобы почетче разглядеть свою мать. Вскоре после этого мальчика забрали на отбраковку. Он не вернулся».

Через два месяца работы в лазарете Зигберту приказали ассистировать во время операции хирургу из числа заключенных. Фурункул размером с яблоко образовался у пациента под мышкой, и врач оперировал пациента в полном сознании: ни эфира, ни других анестетиков не было. Зигберту пришлось держать беднягу, когда доктор начал резать. Кровь и гной брызнули из разреза, пациент закричал. Зигберт упал в обморок.

«Да кто ты, – закричал врач, – медбрат или сапожник?»

Время Зигберта в больнице подошло к концу, так что для выживания требовалось придумать какой-то новый навык. На следующий день Зигберт услышал, как эсэсовцы обсуждают грядущую перевозку молодых узников из Буны-Моновица в главный лагерь Освенцим, где их будут учить на плотников[21]21

В августе 1944 г., в главном лагере Освенцима (Аушвиц I), содержалось около 17 000 заключенных, из них примерно 10 000 евреев, около 4000 поляков и 3000 представителей других этнических групп. Здесь размещалась эсэсовская администрация лагеря, командующий местным гарнизоном и контора коменданта. Здесь также были конторы политического управления и управления принудительного труда, главные склады, мастерские и казармы СС. Работа в этих административных и экономических подразделениях была главной задачей узников этого лагеря.

[Закрыть]. Зигберт вернулся в свой барак и спросил старших товарищей, не вызваться ли ему добровольцем.

«В Освенциме никого ничему не обучают, – сказали ему, – там только газовые камеры. Тебе не выжить. Лучше уж беги и прыгай на колючую проволоку под напряжением, это не так болезненно, как то, что произойдет с тобой в главном лагере».

«Мне не нравились разговоры о том, что живыми оттуда не возвращаются, – сказал Зигги, – и я не хотел это слышать. Хотя разумом я понимал, что мне не выжить, Всемогущий Господь подсказал мне двигаться дальше. И я пошел вразрез с мнением остальных».

В лазарете Зигберт познакомился с доктором из заключенных, бывшим жителем Кельна, которого описывал как «отчасти философа». Зигберт пересказал ему то, что говорили эсэсовцы об обучении плотницкому делу в главном лагере, и спросил его мнения.

«Я не могу сказать тебе, что делать, – ответил доктор. – Там может оказаться так же плохо или еще хуже».

«Мне кажется, в Буне я долго не протяну», – пояснил Зигберт.

«Ты умный юноша, – сказал доктор. – Следуй своим инстинктам».

Этот совет Зигги будет помнить до конца своих дней.

«Выбор» в Освенциме всегда был для узников тяжелой дилеммой. С одной стороны, выбор, сделанный на основании надежной информации, мог спасти жизнь – например, если кто-нибудь говорил: «Не ходи мимо этого капо, он садист». С другой стороны, проверить саму надежность информации не было никакой возможности. «Правильный» выбор мог оказаться ничем не лучше любого другого – стать «выбором без выбора», между плохим и худшим[22]22

Зигберт никак не мог знать, какой выбор будет лучшим; о подобных ситуациях Лоуренс Лангер пишет: «Жертвам [концентрационных лагерей] предстояло то, что можно назвать “выбором без выбора”, при котором критически важные решения отражали выбор не между жизнью и смертью, а между одной и другой формой “аномального” существования, обе из которых приводили к ситуациям, в которых выбор жертвы ни на что не влиял» (см.: Langer L. The Dilemma of Choice in the Death Camps // Centerpoint: The Holocaust 4, no. 1, Fall 1980. P. 54).

[Закрыть]. В день отъезда Зигберт сделал выбор и объявил эсэсовцам, что хочет учиться плотницкому делу. На дороге стояли два грузовика.

«Выбирай», – сказали ему. Один грузовик следовал в Биркенау, второй – в главный лагерь. При этом никаких опознавательных знаков не было, никто не знал, какая машина куда поедет и какой будет судьба пассажиров каждого из грузовиков. В одном грузовике он увидел пять мертвых тел, в другом – несколько еле живых заключенных. Зигберт выбрал грузовик с трупами, машина тронулась и направилась в главный лагерь Освенцима. Впоследствии он узнал, что второй грузовик привез полуживых заключенных в Биркенау прямиком в газовые камеры.

Слева от входа в главный лагерь Зигберт заметил оркестр из заключенных, игравший популярную польку: Roll out the barrel, we’ll have a barrel of fun…[23]23

«Выкати бочку, счастья бочонок открой…» Полька получила известность в Европе как полька «Розамунда», но в США на музыку был написан новый текст Beer Barrel Polka («Полька пивной бочки»). В американском варианте песня прославилась после исполнения сестрами Эндрюс в 1939 г. – Прим. пер.

[Закрыть] Грузовик въехал в лагерь.

В окнах барака справа Зигберт увидел молодых женщин.

«Это был блок 24, – рассказывал он Нартелям, – здесь находился бордель: женщины предназначались для эсэсовцев. Тех, кто находился в блоке 24 в течение шести или восьми месяцев, увозили неизвестно куда, а на их место брали новых молодых девушек».

За блоком 24 стояло другое здание – как затем выяснил Зигберт, блок исполнения наказаний. «Там вешали людей, – сказал он. – Таким образом, попадая в Освенцим, вы в первую очередь видели оркестр, бордель и виселицы».

В грузовике он подслушал разговоры эсэсовцев о том, что хорошо бы найти опытную прачку, чтобы стирать им белье. «Ой, да я же много лет работал в прачечной», – солгал семнадцатилетний подросток, придумав очередное объяснение того, как он приобрел свои рабочие навыки. Ему поверили, и некоторое время он стирал белье, пока не выяснилось, что он совершенно не умеет этого делать. «Да ведь я не стиркой занимался, – объяснил Зигберт эсэсовцам, – а горячей водой». И следующие несколько месяцев он подбрасывал лопатой уголь в шесть печей, где нагревалась вода для стирки.

В тот день, когда Зигги излагал свою историю родителям Лотара, снежная буря за окнами их дома нанесла почти семьдесят сантиметров снега на Нью-Йорк, похоронила под снегом автомобили и тротуары, пройти по улицам было невозможно. Из окна их гостиной Зигги видел, как снежное одеяло покрыло Игл-авеню. Через дорогу подход к аптеке скрылся под сугробами. Он приехал к Нартелям на одном из последних поездов метро перед тем, как мэр распорядился его закрыть, и теперь должен был остаться на ночь. Кэти Нартель готовила обед, а он продолжал вспоминать.

Заключенных, рассказывал он, заставляли стоять голыми на морозе, подчас по нескольку часов, пока врачи осматривали их, решая, кто будет жить, а кто умрет. Некоторые узники бегали на месте, доказывая, что у них еще остались силы. Тех, кого обрекали на смерть, выстраивали в шеренгу на узкой аллее, которая соединяла первый и второй блоки. Там как раз и находилась прачечная для заключенных, где Зигги работал в ночную смену. Прачечная была комнатой с двумя окнами с видом на аллею, где размещалось несколько труб и угольных печей[24]24

Робы стирали редко, но эсэсовцы со временем стали бояться тифа и периодически забирали одежду на дезинфекцию.

[Закрыть]. По этой аллее эсэсовцы гнали узников на смерть в газовые камеры. Зигги рассказывал, как однажды он вместе еще с двумя работниками прачечной подождали, пока эсэсовцы окажутся на другом конце аллеи, высунулись в окна и втащили в прачечную всех подростков, каких смогли. Однажды самого Зигберта приговорили к смерти и поставили вместе с остальными в шеренгу ожидать смерти в газовой камере. Охранники подтолкнули шеренгу вперед, и Зигберта спасли товарищи, втянувшие его в то же окно.

Однако работа в прачечной, как и все остальные, не могла длиться долго, и вскоре Зигберта вновь отправили работать на открытом воздухе под дождем и в холод. Когда в Освенциме шел дождь, спускался туман, и в один особенно дождливый день, чтобы никто из бригады Зигберта не попытался бежать, скрывшись в тумане, охранники отвели всех узников в ближайший амбар. Один из охранников был хорошо известен заключенным как запойный пьяница.

«Как приготовить венгерский гуляш? – завопил он. – Кто мне скажет?»

Один заключенный стал отвечать, называя помидоры и другие ингредиенты. Охранник встал, подошел к нему и ударил по лицу прикладом винтовки, отчего тот чуть не упал. «Ты забыл лук, – сказал охранник. Потом он обратился к остальным: – Кто умеет петь? – крикнул он. – Кто умеет петь, еврейские выродки?» Все они были голодны и умирали, никому петь не хотелось, но Зигберт посчитал, что безумец может убить их всех, если они откажутся петь. Он встал, топнул ногой, отбил быстрый ритм и запел: Roll out the barrel, we’ll have a barrel of fun… Охранник хлопнул в ладоши и стал отбивать тот же ритм сапогом. Когда Зигберт закончил, охранник протянул ему кусок черствого хлеба.

«Лишний кусок хлеба показался мне самым изысканным ужином с филе-миньон, – рассказывал Зигберт, – но что было бы, если бы ему не понравилось мое пение? Никогда не угадаешь, спасают тебя твои действия или губят».

В СС проводился план под названием Vernichtung durch Arbeit, «уничтожение посредством работы»: узников заставляли выполнять бессмысленные, но мучительные работы. Например, им нужно было брать тридцатикилограммовые камни, перебегать с ними с одного места на другое, бережно складировать, а потом переносить те же камни обратно туда же, где они их взяли.

«Они хотели, чтобы мы умирали от истощения, – пояснял Зигберт, – или от голода. Настоящей еды не было. Мы получали по миске вонючего супа из гнилых картофельных очистков и протухшей капусты, которой пропах весь лагерь». Порой предоставлялась возможность украсть еду. Однажды старшина поручил Зигберту заботиться о четырех кроликах, которых он откармливал для рождественского ужина. «Если они умрут, умрешь ты», – пригрозил он. Потом он подписал бумагу, в которой Зигберту разрешалось посещать свинарник в офицерской части лагеря и брать оттуда корм для кроликов.

Зигберт знал, что корм для свиней был лучше, чем то, что давали заключенным. Из старого жестяного листа он смастерил лоток, который положил сантиметров на пять выше дна ведра. Он вошел в загон, собрал корм для свиней и засыпал его на дно ведра. Это он съест позже. Затем он накрыл корм лотком, добавил еще сантиметров на пять корма для кроликов и вышел. Его остановил капитан СС с кнутом в руке. Зигберт предъявил свой пропуск. Капитан посмотрел на бумагу, а потом на полное ведро. Сколько могут съесть четыре кролика? Кнутом он стал шевелить в ведре. Если бы эсэсовец нашел второе дно и разоблачил попытку Зигберта украсть свиной корм, то Зигберта либо избили бы кнутом, либо сразу же застрелили.

В это время мимо на велосипеде проезжала женщина из СС.

«В лагере была только одна симпатичная эсэсовка, – пояснял Зигги, – и у нее была очень сексуальная манера отклоняться назад на седле велосипеда, так что все сразу оборачивались на нее. Так поступил и тот эсэсовец. Он посмотрел на нее и сделал мне знак проходить. Эта эсэсовка спасла мне жизнь дважды: один раз – тогда. Во второй раз я попался с рукавицами, которые украл со склада. За это я должен был получить двадцать пять ударов кнутом, что наверняка бы меня убило, учитывая мою тогдашнюю слабость. Охранник уже записывал мой номер для отчета, и тут на велосипеде мимо проехала та самая эсэсовка. Он отвлекся, пытаясь одновременно пялиться на красотку и записывать мой номер».

На следующий день на поверке охранники стали зачитывать номера узников, приговоренных к отправке в блок исправления наказаний. Зигберт услышал, как начали выкликать его номер: «Один, ноль, четыре…» Все цифры были правильные – кроме последней.

«Господи, спасибо, что она проехала мимо», – подумал он.

Иногда их с Лотаром в составе рабочих бригад отправляли за пределы лагеря, где можно было встретить польское гражданское население: у тех были товары на обмен. «Не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, что у нас там был универмаг, – пояснил Зигберт, – но порой мы могли кое-что предложить. Например, однажды я выменял часы на отрез шелка[25]25

Узники, содержавшиеся во второстепенных лагерях, не были полностью изолированы от мира и во время работы нередко вступали в контакты с гражданским населением.

[Закрыть]. Я вернулся в лагерь, обернув этот отрез вокруг тела под тюремной робой. Но я понимал, что будет обыск: у ворот всегда стоял эсэсовец, который хватал то одного, то другого в поисках контрабанды. Я решил, что, если я в него врежусь, он меня ударит, но, наверное, не станет обыскивать мою одежду. Откуда у меня в голове взялась эта идея, знает только Всевышний».

Зигберт знал этого охранника, Освальда Кадука, по предыдущим эпизодам. Однажды Кадук заставил Зигберта смотреть, как он избивает Лотара, друга Зигберта. Из всех безжалостных людей, которые мучили и истязали узников Освенцима, Кадук был одним из худших. На Франкфуртском суде над военными преступниками, проходившем в 1963–1965 годах, Кадук показал, что был сыном кузнеца и с детства стремился доказать, что он «истинный» немец, демонстрируя свою жесткость[26]26

В 1939 году Кадук добровольцем поступил в войска СС. Весной 1940 г. его перевели в Освенцим, где он стал рапортфюрером – ответственным за поверки. На Втором освенцимском процессе, который проходил во Франкфурте в 1963–1965 гг., бывший узник Освенцима Милтон Буки показал, что видел, как Кадук с помощью злобных сторожевых собак загонял заключенных в газовые камеры. «Сначала видеть это было невыносимо, – признался Буки, – но потом я уже привык». Буки также показал, что был свидетелем того, как Кадук убил десятилетнего мальчика за то, что тот плакал. «Кадук взял его за руку, успокоил, отвел ко рву и там застрелил». Сослуживец Кадука сообщил, что для того «шнапс был всем». Сам Кадук показал, что к десяти утра «он обычно уже порядком нагружался» (см.: Langbein H. People in Auschwitz. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press, 2004 P. 392).

[Закрыть].

«В этого-то убийцу, Кадука, я и решил врезаться, чтобы он меня ударил, – рассказывал Зигберт Нартелям. – Мы вошли в лагерь шеренгой по восемь человек. Когда я приблизился к Кадуку, то толкнул его плечом. Он сразу же ударил меня кулаком в лицо – и, разумеется, не стал обыскивать».

Оказавшись в бараке, Зигберт стал лихорадочно искать тайник, куда можно было бы спрятать отрез шелка. Он заглянул в замочную скважину, чтобы убедиться, что поблизости нет охранников, и увидел, как к бараку приближается эсэсовец. Рядом с бараком стоял чан с кипящим супом, предназначенным для эсэсовцев. Не раздумывая ни секунды, Зигберт выбежал из барака и погрузил шелк в этот суп, обжег руки, а затем ринулся обратно, пряча руки за спиной.

«Когда офицер получил свой суп, то обнаружил там отрез шелка, – рассказывал Зигберт. – Этот нацистский убийца стал осматриваться, пытаясь понять, кто же его туда положил; когда он остановил взгляд на мне, я вел себя спокойно. К счастью, он не стал приглядываться: если бы он увидел мои обожженные руки, то сразу бы все понял. Вот такие мгновенные решения мне приходилось принимать каждый день – просто чтобы остаться в живых».

«Я был шлеппером. – Зигберт использовал тут слово из идиша, означающее носильщика или посыльного. – Я носил все, что от меня требовали: мешки с цементом, арматуру. Но даже если ты был полезен нацистам, они все равно могли в любой момент послать тебя на смерть. Каждый день проводилась отбраковка, каждый день они решали, жить тебе или умереть, и что можно было сделать для спасения собственной жизни? Надавать себе по щекам, чтобы они выглядели румяными и здоровыми? Никогда нельзя было узнать, что тебе поможет. Не помогало быть профессором, юристом, интеллектуалом. У узников была поговорка: “Все умники попадают в печь”. Никак нельзя было определить, кого оставят в живых, а кого убьют. Например, один капо избивал всех рыжеволосых. Другие капо ополчались на слишком высоких, на гомосексуалов[27]27

В 1928 г. в Германии насчитывалось около 1,2 миллиона гомосексуалов. С 1933 по 1945 г. около 100 000 из них было арестовано, из которых 50 000, официально признанных гомосексуалами, получили приговор. Большая часть отбывала заключение в обычных тюрьмах, но от 5000 до 15 000, по разным оценкам, попали в концентрационные лагеря. Сколько человек из этих 5000–15 000 «сто семьдесят пятых» (так их называли по статье 175 немецкого Уголовного кодекса, в которой гомосексуальность объявлялась преступлением) погибло в концлагерях, мы, возможно, уже никогда не узнаем. Исторические исследования на этот счет пока весьма ограничены. Ведущий исследователь темы Рюдигер Лаутманн считает, что смертность «сто семьдесят пятых» в лагерях могла составлять до 60 % (см.: https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/nazi-persecution-of-homosexuals).

[Закрыть], на людей с физическими недостатками. Никаких общих принципов их поведения не было. Все это было просто невероятно».

«Сейчас я иногда вспоминаю весь этот голод, – говорил Зигги, – и думаю: это был не я. Меня там не было. Этого не могло случиться со мной».

В Освенциме голод был постоянно пульсирующей, нарывающей болью, которая порой доводила узников до безумия[28]28

В 1990-х гг. одна женщина, пережившая Освенцим, вспоминала, как пять недель скрывала под соломой своей кровати мертвое тело пятилетней дочери, чтобы не лишиться пайка. «Нам приходилось вести себя как животные, – сказала она интервьюеру. – Другого выхода не было» (свидетельство Миры Л., Фортуноффский видеоархив свидетельств о Холокосте, Йельский университет, свидетельство mssa.hvt.0299, записано 5 ноября 1984 г.).

[Закрыть]. Заключенным полагалась одна миска отвратительного супа в день – менее 700 калорий. Хлеб был на вес золота, он был редок и драгоценен. Зигберт отмечал, что его ноги каждый день становились все тоньше, руки напоминали какие-то палки, а штаны болтались все свободнее. Голод был таким невыносимым, что он готов был есть все, что найдет.

«Помню, как-то раз я ел горчицу», – говорил Зигберт, рассказывая Нартелям об одном летнем дне в Освенциме.

К тому времени он не ел несколько дней. За одним из заборов Освенцима находились офицерские казармы. На расстоянии он видел, как эсэсовцы устроили пикник вместе со своими семьями.

«Дети эсэсовцев ели и танцевали, а еврейские дети в этом же лагере горели в печах, – вспоминал он. – Запах горелого мяса чувствовался почти повсюду, хотя многое зависело от ветра. Наверное, две трети времени запах чувствовался, и мне сложно его описать, потому что другого такого не существует. С чем его сравнить? Вы когда-нибудь видели, как горят люди? Вряд ли – и вряд ли захотите. Но так и было, это был не страшный сон, а реальность… Один из эсэсовцев бросил через забор бумажный стаканчик с горчицей, – рассказывал Зигберт. – Я был так голоден, что всю горчицу съел. Мне было очень плохо, но я съел ее всю… Хочу вам кое-что рассказать о голоде, – продолжал он. – По воскресеньям днем мы могли немного отдохнуть от рабочих нарядов – и тогда мы часами говорили о еде. Чехи рассказывали, как дома добавляли сливы или бекон к картошке. Греки возмущались: нет, добавлять нужно оливки! Поговорив о еде в течение часа, ты чувствовал себя так, будто бы действительно поел[29]29

Далеко не все узники обладали способностями Зигги разговаривать о еде и «чувствовать себя так, будто бы ты действительно поел». Мартин С., которому в Бухенвальде было двенадцать лет, вспоминал: «Я помню голод. Изматывающую, сосущую боль, которую я испытывал каждый день. Я думал лишь о том, как бы найти что-то поесть. Наполнить желудок было невозможно. Еда занимала все мои мысли. Я постоянно грезил о пире. Я думал лишь о том, как настанет день, когда больше не будет этой сосущей боли. Это ощущение нельзя описать словами» (Фортуноффский видеоархив свидетельств о Холокосте, Йельский университет, свидетельство mssa.hvt.0330, записано 11 октября 1984 г.).

[Закрыть]. Вот такими мы были голодными. Мы ели все, что могли, и каким-то образом выживали. Для вас горчица – это просто горчица. В Освенциме горчица была самостоятельной пищей».

В Освенциме все приобретало искаженное и трагическое значение, не только горчица. Даже дождь, поддерживающий жизнь на земле, в Освенциме нес смерть. Дождь проникал повсюду, вымачивая одежду, одеяла и деревянные доски крыш бараков. «Что можно поделать, если из одежды у тебя только мокрая и ветхая лагерная роба? Можно снять ее для просушки, но тогда замерзнешь до смерти. Или можно оставить ее на себе, но тогда можно заработать пневмонию и от нее умереть. Нельзя было понять, что правильно, а что нет, – объяснял Зигги. – Не знаю, как я пережил все это. Мы прошли через множество ужасных вещей».

Благоприятствовала выживанию в Освенциме работа на складах снабжения, которые узники прозвали «Канадой» – страной, которую они представляли себе настоящим Эльдорадо. В складах «Канады» сортировали и хранили одежду, обувь, чемоданы и другие вещи, конфискованные у новоприбывших заключенных. Одновременно в «Канаде» работало от 1000 до 1600 заключенных. Их задачей была сортировка десятков тысяч чемоданов и другого багажа. Часы, браслеты, деньги, шариковые ручки, безопасные бритвы, ножницы, карманные фонарики, кольца и другие ценные вещи клали в деревянные ящики, которые затем запечатывались и отправлялись в штаб-квартиру нацистов в Берлине.

Назначение в «Канаду» было настоящей наградой: оно означало возможность работать в помещении и при случае «организовать», то есть украсть, ювелирные изделия, лекарства и другие вещи, найденные в конфискованной нацистами одежде. Одним из узников, направленных на работу в «Канаду», был сын Нартелей Лотар. К этому времени Зигберт уже сознавал, насколько важны для выживания в Освенциме приятельские отношения, хотя местные условия и не благоприятствовали дружбе. В мире, управляемом страхом и подозрениями, мало что способно было вызвать доверие или приязнь между узниками. Постоянные перепалки и подозрения были обычным делом, а инстинкт самосохранения перевешивал порывы великодушия или доверия.

Однако если суровые обстоятельства вынуждали одних заключенных не доверять никому, то другие только укрепляли связи друг с другом. Найти человека, которому можно было доверять, значило обрести союзника в поисках пищи или других необходимых для выживания действиях. Лотар очень ценил умение Зигберта решать проблемы, а Зигберт восхищался спокойствием и знаниями Лотара. Когда Лотара назначили на работу в «Канаду», первым делом он подумал о том, как бы заполучить туда и Зигберта, и у него появился план.

«Один из работников склада умер, – рассказывал Зигберт Нартелям, – и Лотар, рискуя собственной жизнью, дал мне номер мертвого заключенного и подделал записи. Вот как ваш сын помог мне получить работу на складе».

Зигберт и Лотар сортировали одежду, делили пищу, выносили наружу ювелирные изделия и другие ценные вещи в пустых роликах туалетной бумаги, чтобы продать на черном рынке лагеря, и сохраняли дружбу, которая позволяла им не сойти с ума.

«Обеспечив мне эту работу, он спас мне жизнь», – сказал Зигберт родителям Лотара.

«Хвала Богу», – ответили они и заплакали, услышав о бесчисленных страданиях, выпавших на долю их сына и Зигберта.

Заключенные проводили четкую границу между «организацией» – кражей у нацистов – и кражей друг у друга. Если один узник крал еду у другого, в иерархии заключенных он считался виновным в убийстве. Если человек крал у другого хлеб, его могли забить до смерти свои же сокамерники[30]30

Покойный исследователь Холокоста Терренс де Пре на основании воспоминаний узников так описывал последствия кражи хлеба в Освенциме: «Голод беспрерывно мучил нас, превращая людей в безответственных, бездумных животных. Даже те, кто ранее считался честным человеком, крали у сокамерников кусочки хлеба, которые многие откладывали от вечерних пайков на следующий день… Мы понимали, что воры не осознают того, насколько тяжкое преступление совершают, потому что голод почти полностью лишал их чувств. Но мы понимали и то, что эти кусочки хлеба были единственным источником жизни, благодаря которому мы могли продержаться дольше – возможно, до самого освобождения. И когда мы хватали того, кто воровал хлеб, то наказывали его так, что больше красть ему бы уже не пришло в голову» (The Survivor: An Anatomy of Life in the Death Camps. New York: Oxford University Press, 1976. P. 140–141).

[Закрыть]. Напротив, «организация», то есть обкрадывание нацистов, считалась вполне приличной, и любой, кто мог это устроить и не попасться, пользовался всеобщим уважением. Возможности для «организации» в Освенциме были больше, чем в других лагерях, потому что евреям, отправленным сюда, говорили, что их переселяют, так что ценные вещи, необходимые для начала новой жизни на востоке, нужно взять с собой. По прибытии все сразу конфисковывалось.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?