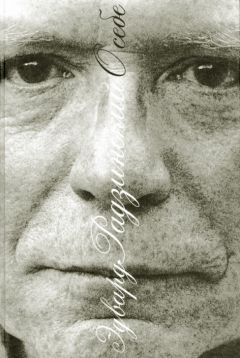

Читать книгу "О себе (сборник)"

Автор книги: Эдвард Радзинский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Интеллигенция до Рождества Христова (продолжение темы)

Итак, «Сократ» вышел. Тогда же я понял, что нужна вторая пьеса. Сократ – символ философии, но был в античные времена и другой символ философии, очень загадочный – Сенека. Наверное, никто не написал столько великих афоризмов о нравственности, о праведной жизни… И этот радетель нравственности и морали умудрился быть не только воспитателем, но и главой правительства величайшего убийцы Нерона… Символ мудрости и морали долгое время был рядом с символом убийств и насилия. Это казалось таким загадочным великому писателю в XVIII веке. Но в моем XX веке это представлялось абсолютно нормальным, даже обычным!

Весь XX век знаменитые интеллектуалы сотрудничали с самыми страшными режимами и находили себе те же оправдания, которые за две тысячи лет до них придумал Сенека: «Лучше рядом с кровавым деспотом буду я, чем кто-то такой же страшный, как он… Может быть, я сумею его изменить!»

Это было самооправданием Сенеки, когда он покрывал убийства Нерона… не понимая, что каждый компромисс неотвратимо приближает его к собственной гибели. Ибо тоталитарная власть не терпит Мысли.

Мысль – ее главный враг.

И, как интеллектуалы в XX веке, отчаявшись изменить державного Палача, Сенека пытается убежать в отставку. Он провозгласил: «Кто борется с обстоятельствами, тот становится их рабом». Он мечтает, чтобы Нерон его забыл. Но у его воспитанника хорошая память. И разрешает он лишь выбор – служить ему или умереть.

Истина статистиков

В этой пьесе я часто цитировал подлинные слова Сенеки о тогдашней римской жизни. Но как удивительно знакомы эти слова! Это все те же нынешние возмущенные причитания о жизни в большом городе, о дурной экологии.

«Посмотрите на Тибр. Там же плавает невесть что… А Рим? Там же дышать нельзя. Все пропитано дымом кухонь… А шум!! Сколько рук здесь стучит по меди, сколько глоток орет во все тяжкие». И так далее!

А суровые обличения нравов модных римских курортов?! «Ночью меня будят крики с озера – там до утра раздаются визг женщин и похабные крики мужчин. Да, наши замужние Пенелопы недолго носят на курорте в Байях свои пояса верности».

И этот его восторг по поводу технических достижений века! Он пишет о том, как «ужасно жили наши прадеды и деды». Они умирали от холода. «А теперь в домах наших по трубам течет теплая вода, и в доме зимой так же тепло, как летом на улице»… А изобретение стенографии! Оно кажется Сенеке чудом, таким же глобальным переворотом, как нам – Интернет. Он не устает восторгаться эпохальным достижением: ведь наконец-то руки смогут поспевать за проворством языка! И теперь речи мудрых на Форуме останутся запечатленными навечно.

Далекий голос Сенеки, оставшийся в его письмах, твердит нам банальную мысль: люди всего лишь переодевались. Менялись времена, но не менялись пороки. И с течением времени холмик человеческой нравственности оставался прежним, жалким; росла лишь вавилонская башня новых технологий. И стрела христианства улетела безнадежно далеко от топчущегося на месте языческого человечества. И оттого все искания светлого будущего, все мудрствования оборачивались колючей проволокой лагерей. И все революции кончались фразой, произнесенной тысячи лет назад в Древнем Египте: «Колесо повернулось – те, кто были внизу, оказались наверху». Всего лишь.

Неизменной осталась только истина статистиков – «из каждых ста человек умирает ровно сто».

Слова, которые любил повторять Бернард Шоу.

Но я не хотел, чтобы все эти извечные размышления стали главным в спектакле. Я не хотел, чтобы это была история о Нероне и Сенеке. Это должен был быть ТЕАТР времен Нерона и Сенеки. Ибо помешанный на лицедействе Нерон превращает в театральный фарс всю римскую жизнь. Проститутка объявлена символом целомудрия, мальчик объявлен девочкой, чтобы Нерон смог на нем… то есть на «ней»… жениться. Римский аристократ-сенатор объявлен породистым жеребцом. И за все это покорно голосует символ народовластия – римский сенат. А внизу, в подземелье, пируют гладиаторы, которые завтра погибнут на арене. Но сегодня, в продолжение театра, они объявлены на одну ночь царями, и там, в подземелье, идет непре-кращающаяся оргия.

У этого театра есть режиссер – Нерон.

И в этом театре смерти он и решает поставить пьесу о жизни. О жизни двоих – его и Сенеки. Готовый играть себя, он заставляет и моралиста Сенеку играть самого себя.

Вот об этом и была эта пьеса.

К сожалению, я не мог отдать Эфросу ни «Сократа», ни «Нерона».

Все эти годы Эфрос мучительно выживал.

Доходило до анекдотов. Он поставил «Ромео и Джульетту». Спектакль был признан «излишне пессимистическим». На заверения самого Шекспира: «Нет повести печальнее на свете…», – ответ был обычный: «Только не надо демагогии!»

Социалистическое искусство хотело быть радостным.

Эфрос поставил замечательные «Три сестры». После чего с трибуны партийного съезда актриса МХАТ, народная артистка С., как бы от имени театра Чехова, обличила вредный спектакль.

Я не собирался осложнять ему жизнь. Я отдал обе пьесы Гончарову – в Театр Маяковского.

И Нерона, как и Сократа, играл Джигарханян. Армен был великолепным Сократом. Все-таки мудрость – дитя Востока.

Что же касается Нерона… Гончаров правильно угадал. Конечно же, Джигарханян рожден играть диктаторов. Но Джигарханян – восточный диктатор. Восточный диктатор – повелитель медлительный, величественный и кровавый. В нем – тайна, сдержанность барса перед прыжком. И когда он играл Нерона, вспоминались слова о Сталине: «Горе тому, кто станет жертвой столь медленных челюстей».

Я понимал мысль Гончарова – он отсылал зрителя к Сталину. Но мне она казалось сомнительной. Ибо Нерон – это западный диктатор. Мистик, декадент, неистовый неврастеник… Это Гитлер, не Сталин.

Я уверен, что Джигарханяну надо было играть Сенеку. Это была бы его великая роль. И тогда история двух философов, так по-разному живших и все-таки одинаково погибших от насилия, – стала бы куда яснее.

Мысль всегда наказуема – толпой или диктатором.

Турбаза в монастыре

На один из премьерных спектаклей «Бесед с Сократом» Гончаров пригласил Эфроса. У них были прекрасные отношения. Гончаров всегда замечательно говорил о нем.

Эфрос посмотрел спектакль. Спектакль в тот день, как обычно, имел успех. После спектакля именитые приглашенные стайкой потянулись поздравлять – в весьма гостеприимный кабинет Гончарова.

Эфрос тоже пошел поздравить… но не смог.

Он стоял в стороне со страдальческим лицом. Он очень хотел сказать: «Понравилось». Но… так и не открыл рта. Для него пафос гончаровского спектакля был невыносим.

Придя домой, он мне позвонил. Он яростно ругал спектакль: «Так надо ставить тысячелетнего Еврипида! Точнее, и его не надо так ставить! Это – опера!»

И одновременно, воистину, очень мучался, не обиделся ли Гончаров на его молчание. После чего тотчас рассказал свой спектакль:

– Понимаете, в Афинах холодная зима… Ветер… Все в теплых хитонах… И их норовит поймать у портика храма полузамерзший, в рваном хитоне маленький старичок… И торопливо… боясь, что, как обычно, они убегут от него… начинает приставать к ним со своими поучениями-монологами, ежась от пронзительного холодного ветра…

Все это было удивительно интересным. И с тех пор, даже отдавая пьесу в другой театр, я обязательно давал ее ему прочесть.

Желание вернуться к Эфросу? Конечно, не покидало. Не покидало и ощущение, что желание – тщетное. Слишком, повторюсь, нелегкая была у него ситуация.

И следующая пьеса, которую я написал, вряд ли бы ее облегчила.

Пьеса называлась «Турбаза». Место действия показалось мне символическим. Древний монастырь. После революции он стал тюрьмой, во время войны стал крепостью, а сейчас – турбазой. Осталось старинное кладбище с гранитными памятниками. На одном из них – знаменитая надпись, скопированная из петербургского Некрополя:

Прохожий, бодрыми шагами

И я ходил здесь меж гробами,

Читая надписи вокруг,

Как ты мою теперь читаешь.

Намек ты этот понимаешь?

Так до свиданья, друг.

Но, чтобы не пугать туристов, монастырское кладбище уничтожили – его превратили в волейбольную площадку. Крест со знаменитого когда-то храма сдали в «Утильсырье» – в фонд помощи «героическому народу Вьетнама, сражающемуся с американскими агрессорами». В братском корпусе монастыря – общежитие ткачих местной ткацкой фабрики. И главную достопримечательность, часовню Голгофу, закрывают на ремонт, чтобы оборудовать в ней склад.

… На турбазу приезжает группа интеллигенции. Узнав про ремонт часовни, они постоянно и нудно острят:

– Голгофа у нас в путевках… Хотим на Голгофу – и все… И вообще, членов творческих союзов на Голгофу вне очереди…

В центре пьесы писатель. У него почти нет реплик. Наиболее частая – тютчевская цитата: «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют».

И все, что происходит в пьесе, на самом деле это всего лишь роман, который сочиняет этот писатель.

Пьесу я отдал театру, который назывался тогда «образцовым». Это был любимый театр московской власти – Театр имени Моссовета, возглавляемый Юрием Александровичем Завадским, народным артистом, лауреатом всех возможных и невозможных премий. Ленинскую премию имел, и, конечно же, Гертрудой не обошли (так именовали титул – Герой Социалистического Труда).

Завадский прочел пьесу. Она ему понравилась. Он позвонил мне и сказал, что будет ставить сам, правда, с каким-нибудь молодым режиссером-помощником.

И решив судьбу пьесы, я дал ее Эфросу – почитать.

Ночью он позвонил мне и долго ругал пьесу. Он говорил: «Вы понимаете, это все трудно… С одной стороны, – нормальное действие… Но оказывается: перед нами вымысел – роман, придуманный писателем… Оказывается, младший брат писателя – это не просто младший брат.

Это сам писатель, только уже в его романе. Там все запутано… И вообще, вся ваша символика мне ненавистна. Вы понимаете, она – барокко, завитки. Классики писали прямо. Вот Мольер – там сквозное действие. Действие!» Потом он помолчал и сказал: «Я придумал такое распределение ролей…»

И начался удивительный разговор.

Я: «Как распределение?»

Он: «Да… В пьесе что-то есть… Сама ткань очень забавна: монастырь, турбаза, это мне понравилось. Я сейчас думаю, кто может сыграть писателя?»

Я: «Пьеса вообще-то в театре Моссовета».

Это на него не произвело никакого впечатления.

«Тем лучше, – сказал он как-то легкомысленно. – Я там ставил не так давно. Там очень хорошие актеры для этой пьесы. Плятт, конечно же, сыграет критика, девицу, думаю, Неёлова… И я уверен: Завадский обрадуется. Вы поговорите с ним. Он же не может это ставить. И вообще, никто, кроме меня, не сможет поставить вашу ужасную… чудовищную пьесу».

И, засмеявшись, повесил трубку.

Как большинство писателей, я был занят собой. И я пропустил, что в это время Эфрос с огромным успехом поставил в том же Театре Моссовета спектакль «Дальше тишина», с Ростиславом Пляттом и Фаиной Раневской. Это был один из немногих его спектаклей, который великолепно приняли публика (что было обычно) и начальство (что было необычно).

Итак, мне надо было идти к Завадскому. И объяснить ему не самое простое: пьеса, которую он решил поставить… хорошо бы эту пьесу поставил другой!

Впрочем, идти к нему в это время было невероятно интересно. И, отнюдь, не из-за моей пьесы.

Пощечина из гроба

В эти дни в журнале «Новый мир» была впервые напечатана «Повесть о Сонечке» Марины Цветаевой. И телефоны в Москве были буквально раскалены. Интеллигентные люди, которые тогда имели привычку обязательно читать «Новый мир», звонили друг другу…

Помню, как я читал повесть – пугающее извержение любви, казавшееся столь странным в 70-х – в пуританское, торжественно-глухое время. И все вспоминал, как в чьих-то мемуарах прочел забавное: Цветаева (тогда еще для всех – Марина, ей было шестнадцать лет) лежала в Коктебеле на июльском раскаленном пляже. В те допотопные времена на коктебельском пляже часто находили камни-сердолики с тайным розовато-голубым огнем… И Марина кокетливо сказала коктебельскому гуру – поэту Волошину:

– Я полюблю того, кто принесет мне самый прекрасный камень.

– О нет, все будет иначе, девочка, – печально ответил Волошин. – Ты сначала его полюбишь, потом он принесет тебе булыжник, вложит его тебе в руку, и ты скажешь: «Какой прекрасный камень!»

Это стало странным эпиграфом к жизни Марины.

Ее любовь пугала. Она заблудилась в нашем опасном, кровавом, но пресном столетии. В «Повести о Сонечке» есть очаровательная фраза: «Как хорошо было жить в XVIII веке, когда женщины думали не об идеях, а о поцелуях. Когда они умели плакать от страсти».

И далее – восхитительное описание плача женщины, плача – священного обряда: глаза-виноградины блестят слезами, они излучают такой жар, что слезы эти не успевают вылиться из глаз. Сила страсти столь пламенна, что слезы иссыхают уже в глазах-виноградинах…

И, исчерпав все возможности описать этот плач, Марина заключает: «Она плакала по-моцартовски».

Божественность Плача Женщины… Божественность Женщины… «Повесть о Сонечке» – мечта о Галантном веке:

Плащ Казановы, плащ Лозэна,

Антуанетты домино…

Но телефонные звонки, которыми обменивались в те дни, были связаны, увы, не с великолепием повести.

В повести была заключена сенсация. Точнее сказать – скандал. Дело в том, что персонажи, описанные Мариной, существовали в действительности.

И в то время один из них еще жил.

Сюжет повести: любовь героини к некоему Юрочке, актеру и режиссеру. Любовь безумная – любовь из стихов Марины.

Героиней повести была Сонечка Голлидэй, маленькая актриска из вахтанговской студии. Она давно умерла, канула в Лету, но осталась навсегда в Маринином повествовании – неземная принцесса, описанная со страстью – почти подозрительной страстью.

Что же касается Юрочки – предмета Сонечкиной любви, – тут цветаевский сарказм и ярость. И тоже – подозрительные.

Красавец Юрочка… Марина пишет об «ангельском подобии», о его росте – «нечеловеческом», о бесконечном торсе, увенчанном божественной античной головой… О фантастическом хороводе женщин вокруг их бога – Юрочки… Как все они (вместе с Сонечкой) стремятся проникнуть в его сердце… Тщетно!

– Юрочка у нас никого не любит, – говорит его старая няня. – И отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки, да меня, няньки…

(– И себя в зеркале, – зло добавляет Марина.)

– Прохладный он у нас, – ласково говорит нянечка.

Умерла Марина, умерла Сонечка. Но этот «прохладный Юрочка» продолжал жить! Более того, его имя было известно всей Москве и всей стране.

Сколько театральных легенд было вокруг этого имени! Во всех книгах по истории театра вы прочтете, как блистательно он играл графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро». А какой он был Калаф в легендарной «Турандот»! Как неправдоподобно хорош!

Но все это прошло. Давным-давно прошло… А сейчас Юрочка был величественным патриархом, главным режиссером Театра имени Моссовета Юрием Александровичем Завадским, к которому я в тот поздний вечер шел – поговорить о судьбе пьесы «Турбаза».

Шел я к нему с понятным писательским садизмом – посмотреть, как чувствует себя старый баловень судьбы, которому дала пощечину из-за гроба истлевшая женская рука.

Я пришел в тот поздний час – около двенадцати ночи, – когда все нормальные люди спят, но люди этого круга только начинают жить. Как я уже писал – любимый час нашей тогдашней интеллигенции.

Он сам открыл мне дверь – очередная нянечка давно спала. Как он был хорош в проеме двери – все то же «ангельское подобие»! И хотя он был уже совсем стариком, у него была абсолютно молодая, даже какая-то детская кожа. И величественная, совершенно голая голова римского сенатора…

Он провел меня в комнату. Мы сели, и я сразу увидел на столе «Новый мир». Он оценил мой взгляд, после чего я заговорил о пьесе. Он невероятно легко и, как мне показалось, с радостью сказал: «Что ж, я согласен на Толю, мы все его очень любим». Я хотел узнать его мысли о распределении ролей, но уже через три минуты понял: ему скучно. Его занимало совсем другое – журнальчик на столе.

… И теперь мы оба не отрывали взгляд от журнала.

И он вдруг спросил:

– Вы давно читали «Евгения Онегина»?

Я гордо ответил, что знаю «Онегина» наизусть, отец заставлял меня каждый день учить 14 строк из поэмы.

– Ах, – воскликнул он, – какая удача! Вы знаете его наизусть – и я тоже! Мне на днях предложили прочесть его на радио… Хотите, поиграем? Возьмем нечто малоизвестное из «Евгения Онегина»… ну, скажем, путешествие Онегина в Одессу. Вы и его знаете наизусть? Великолепно! Тогда давайте читать на два голоса. Я начну, а вы будете продолжать. А можно и наоборот – вы начинайте.

Я начал:

Одессу звучными стихами

Наш друг Туманский описал,

Но он пристрастными глазами

В то время на нее взирал.

Приехав, он прямым поэтом

Пошел бродить с своим лорнетом

Один над морем – и потом

Очаровательным пером

Сады одесские прославил…

– Стоп! – сказал он и продолжил:

Все хорошо, но дело в том,

Что степь нагая там кругом;

Кой-где недавний труд заставил

Младые ветви в знойный день

Давать насильственную тень…

Потом пришла его очередь начинать. И он начал:

… А ложа, где, красой блистая,

Негоциантка молодая,

Самолюбива и томна,

Толпой рабов окружена?

Она и внемлет и не внемлет

И каватине, и мольбам,

И шутке с лестью пополам…

Он остановился, а я продолжал:

… А муж – в углу за нею дремлет,

Впросонках фора закричит,

Зевнет и – снова захрапит…

В этом месте (я точно помню) он усмехнулся и спросил:

– Вы любите старые письма?

Я замер.

Он открыл ящик стола и выбросил на стол несколько писем. Потом, не глядя, перемешал рукой, как карты, взял одно и стал читать.

С первых строчек я понял все. Только одна женщина в мире была способна на это словоизвержение любви. Точнее – словоизвержение ревности.

Это было ее письмо – Марины!

Он читал, а я слышал (в каждой строчке слышал!) ее стихи…

Это была «Попытка ревности». Они обращены к другому человеку, но там то же отчаяние… Те же проклятия… Те же слова:

Как живется вам с чужою,

Здешнею? Ребром – люба?

Стыд Зевесовой вожжою

Не охлестывает лба?..

… Как живется вам с товаром

Рыночным? Оброк – крутой?

После мраморов Каррары

Как живется вам с трухой

Гипсовой?..

Ну, за голову: счастливы?

Нет? В провале без глубин —

Как живется, милый? Тяжче ли?

Так же ли, как мне с другим?

Как он читал это письмо! Это была сцена: Дон Жуан читает письмо Донны Анны. И какая у него была печаль… но не печаль от прошедшего, не печаль воспоминаний, нет, совсем иная – печаль невозможности. Он опять видел ее, видел ее волосы 19-го года, видел ее рот, видел ее всю, и знал – этого никогда не будет!.. Та юная плоть, изнемогавшая от страсти к нему, та Великая Любовь, да и он сам – все исчезло во времени!

Что осталось? Тишина? «Грусть без объяснения и предела»?

Да нет! Остался журнальчик на столе. Беспощадная рука Командора, смертельно схватившая за горло Дон Жуана.

Опасен час после полуночи, потому что мысли без помощи слов бродят из головы в голову. И мне показалось, что эта моя злая мысль заставила его вздрогнуть.

А потом мы снова читали стихи Пушкина, и он вдруг остановился и сказал:

– Я очень хотел поставить «Горе от ума», но Чацкий слишком уж глуп. Только очень глупый мужчина может обличать перед любимой женщиной удачливого соперника. Это лучший способ окончательно бросить ее в его объятия. Кстати, это отлично понимали все истинные Дон Жуаны. Когда Дон Жуан решает расстаться с женщиной – знаете, что он делает? Он окружает ее любовью, топит ее в любви, надоедает ей любовью. Он делает это до тех пор, пока не утомит ее окончательно, пока глаза ее не начнут искать другого. И тут он начинает этого другого обличать. Это самый верный способ направить женщину прочь от себя… Женская вечная тяга к запретному плоду, тяга поступать наперекор… Смешная ловушка… – Он остановился и добавил: – Но когда она уже с другим – извольте доиграть роль до конца! Возмущайтесь, ревнуйте, укоряйте! Но помните: ночными звонками, скандалами вы не сможете ее обидеть – только благородным равнодушием! Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда!

Он бросил письма в ящик стола и закрыл его. И сказал:

– За равнодушие мстят!

Засмеялся и встал, показывая, что встреча закончена.

Он проводил меня до дверей. Когда я вышел на лестничную клетку, вдруг спросил меня:

– Вам не приходило в голову, как Дон Жуан протягивает руку Командору?

И показал.

Он был великим актером. Я навсегда запомнил бесконечную фигуру в проеме двери, свет тусклой лампочки из коридора… Как он тянул в пустоту руку, и как менялось его лицо! Сначала это было любопытство, потом вызов, а потом страх, слепящий ужас смерти… Опаленное лицо с мертвыми глазами.

И он захлопнул дверь.

Я шел по улице. Горели фонари, падал тихий новогодний снег, и я банально шептал те самые строки:

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет?