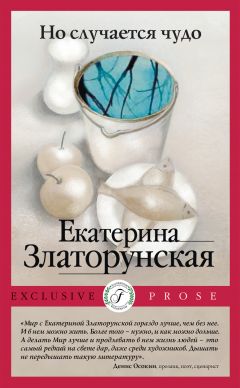

Текст книги "Но случается чудо"

Автор книги: Екатерина Златорунская

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Никита

В доме было пять кошек. После смерти отца их разобрали знакомые, но, когда Никита приезжал на дачу, где отец жил последний год и умер, ему они еще виделись. Две кошки – слабые телами, песочно-желтые – приходили на кладбище. Видел он их не всегда, редко и однажды сказал тете:

– Вон та жила у отца, какое-то странное имя у нее было – Францеберия, кажется.

– Была Францеберия, но эта не наша кошка, приблудная, у нас таких-то не было. Наша была другая.

А какая была – не помнит.

А потом он перестал приезжать на дачу. Или приедет и пьет, пьет. Куда ему лезет? Но было весело. Однажды лежит и ему кажется, что вокруг него курица ходит. А он лежит. Она из его рук ест зерно. Лук вытаскивает с грядок. Да откуда же лук? Никогда ничего не росло там. А вот ходит, клювиком стучит. И кроме курицы ни одного существа. А раньше приезжали к Никите друзья. Разговаривали. Обсуждали картины отца. Или вот светские вели беседы:

– А правда, что вы с ней за ручку ходили?

– С кем?

– С актрисой, с его женой?

– Я не помню.

Он и правда не помнил, и не потому, что был маленький. Уже взрослый – семнадцать лет. Но ходил за ручку еще маленьким. Пятилетним. Красивый ребенок. «Это ваш?» – ее спрашивали.

Давно ходил. Один раз.

Сидели, разговаривали и пили.

Сегодня праздник – шестидесятилетие граненого стакана. «Сегодня празднует праздник граненый стакан», – заявила Маша, глупая жена Максима. Кто-то сказал про нее так, что глупая, но Никита не оценивал. Ему все равно.

Они жили на соседних дачах. Никита и Максим. Сдружились. У Никиты отец – художник. У Максима дед – архитектор с наградами. Две дачи рядом, под боком друг у друга, неразлучницы. Отец умер раньше, а дед Максима еще жив, но живет уже не на даче. Никого не узнает. Мама Максима кормила его с ложечки. Он смотрел на нее, потом спросил:

– Ты моя?

Она заулыбалась, обрадовалась:

– Твоя, твоя, твоя.

– Мама моя? – спросил.

А дед Никиты умер давно, генерал. Хоронили. Мундир выставили рядом с гробом. И мундиру кто-то поклонился.

Давно было. Ему, Никите, и года не было.

Он попросился к Максиму в мастерскую. Работать.

Купил водку. Много водки. Пил в одиночестве. Он даже не помнил, когда это сделал.

Уходило солнце, становилось холодно. Сначала было хорошо. Он лежал на диване, спал. Картины из мастерской давно вынесли и холсты. Только ванна осталась, лилово-синяя от краски, лежала мертвецом, разинув рот.

– Зачем ты это сделал?

– Что?

– Зачем ты это сделал?

– Где?

– Совсем дебил?

– Да где?

Никита потом кричал что-то на улице и так, не переставая кричать, дошел до метро. И плакал. Говорил кому-то, что он одноногий. Да вот же ваша нога. Где? Вот. Это не нога. Это и правда была не нога. Кому объяснить. Зачем? Выросло что-то из крови и кости. Нужно немедленно отрезать. Потому что оно только имеет вид человеческой ноги, а потом отделяется от тела. Это монстр. Отделяется от тела и начинает ползти, и из пальцев вырастают клешни, они бьют, бьют вот так, по асфальту, проламывают его, и из него. Что? И из него выбегают маленькие дети и кричат: «Дай, дяденька, конфетку!»

– Пилите, пилите ногу, – и протягивал неизвестному невидимую пилу.

Он потом сказал, что это был перформанс. Перформанс.

– И в туалете был перформанс? – спросил Максим. И чего он к нему пристал? Купил новую машину, только вернулся из Гвинеи. Привез всем полосатые носки, папуасы вязали. Кому носки, кому варежки. Ему, Никите, варежки. Но распить самогон папуасский не пригласил. И на день рождения пришел самый последний, и его мать, Никиты, обнимая Максима, сказала: вот с пуплят, пуплят вместе, а пришел последним поздравить. Хотя вот мать с дачи выехала сама, добровольно, оставив отца Никиты, еще до рождения Максима. И на дачу больше не приезжала, и Максима увидела в первый раз четыре года назад. Но все равно – с пуплят. С пуплят. Друзья, во всем одинаковые – про них с Максимом говорила другим его друзьям.

И пили одинаково. Но Максима переносили с улицы в дом на руках. Несли. А его оставляли на улице, потому что он привык. Так и говорили – привык. Лежал на холодной земле и не болел никогда, ничем. Даже зубы за всю жизнь ни разу не болели. Что ему на улице не поспать, под малиновым кустом. Он и привык тем более.

Надя тоже засыпала на улице, рядом с ним, в знак солидарности, потому что по малости лет и веса втащить его на порог собственной дачи не могла. Шестнадцать? Семнадцать? Он ее в метро увидел. Мой новый друг. Всегда у него новые друзья. Старые исчезали.

Маша, жена Максима, она вот что? Ей одной девятнадцать, а им всем по тридцать. А потом и Маша постарела до двадцати пяти. Две дочери у нее родились. Это она раньше ко всем на «вы», как к старшим, а тут Надя ей «вы» говорит. Для Нади она совсем безнадежная, Маша. Скоро двадцать шесть, двое детей. А Наде шестнадцать, и друзьям Нади столько же. И на его, Никитином, последнем дне рождения были все Надины друзья. У него всегда много друзей. На каждом дне рождения – новые, новые. Только Максим и еще с ним трое – старые. И он им иногда показывал картины отца, те, что еще не продали.

Потому что это все, что осталось Никите после смерти отца. Им помогали сначала, две выставки организовали. И хорошо продали тогда, по хорошей цене. Года на два хватило. А потом уже все дешевле и дешевле. Мода прошла.

Мать про картины говорила: ненавижу. Никита их тоже ненавидел. Потому что ему снились сны. Такие, как на картинах. Лежит человек на столе, а над ним лежит в воздухе его двойник. Все вокруг зеленое, а они оба красные, в белых кепочках, льняных.

Если он кого любил в жизни, то только Максима. И тех кошек. Может быть, пять. Может быть, одну.

А Максим пришел и увидел, что унитаз засорился. Посмотрел, а там Никита подвел трубу от ванной, перекрыв стояк, содержимое унитаза не смывалось. Наорал на него. Никита кричал: это не я, ты же просил меня не трогать унитаз.

Максим не кричал, орал, визгливо, как баба:

– А кто? Кто?

– Не я, – кричал Никита тоже. Ему тоже приходилось кричать. – Не я!

Это правда был не он. Но кто? Он и сам не знал. Длинный день. Сначала солнце. Открыл окно. Потом дождь. Закрыл. И скатерть на столе хлопала.

– Какая скатерть?

– Да, скатерть.

Он и стол накрыл. Скатерть принес из дома. Рябиной закусить.

– Да какая рябина?

– Кисть рябины, кроваво-красная. Закусить кистью. Ах, доля-долюшка.

– В туалете же твое говно.

– А я там не срал.

– А кто срал?

Ах, Максим-Максимушка, погубил ты дружбу нашу! Загубил, полголовы снес. Жизнь проходит, совсем, еще немного, и пройдет. Голову с плеч.

– Кто туалет будет делать? И непечатное, непечатное.

А какие облака стояли. На небе. Виноградные гроздья. Толстые, в синем, как льдины. Я на этой льдине, как на бригантине.

Ушел. Ушел, а Максим в спину ему что-то орал, кидался камнями. Но Никита решил терпеть. Словами убить можно, ты меня уже почти. Шел, голова перевязанная, кровь течет. Камни в теле. Попросил кого-то, лицо испуганное, темное, – меня прооперировать надо. Может, «Скорую»? Нет, не надо, – чувствовал, что не надо, «Скорая» – его погибель. Не надо. Я сам. Доползу до дома. А там уж на своей кровати умереть не страшно. Да, шучу, что же вы. «Скорую» еще. Зачем же врачей беспокоить.

Пришел домой. Мать смотрела телевизор. Выпить бы. Нечего пить. Так и заснул. Потому что еще до дома пил в метро. На пятерых, там были свои ребята, помогли. И хорошо, сморило. Не ожидал такого спасения, хотя вот у матери еще пустырника хлебнул. О времена, о нравы. Не до просекко.

У Никиты все друзья. Все братья.

Заснул. А проснулся в тоске. Пришла к нему Францеберия и сказала: забери их, погибают. Кто? Кто? Пошел на зов, спасать. Побежал. Как был. Как упал после пустырника навзничь, так и побежал. Кудри по лицу. Ах, какие кудри. Девушки любили. За кудри, за голубые глаза. Но те, Францеберины дети, погибают.

Он не то чтобы стучал громко, сильно. Он, может быть, и слабо стучал, но во все квартиры. Потому что он же не знал – где, Францеберия ничего не сказала. Только предупредила – близко. И он стучал в каждую дверь, сначала кулаком, потом всей рукой. И сломал, но сломанной рукой, не чувствуя боли, все равно стучал. Он пытался спасти. Аффект. В состоянии аффекта сломал руку в четырех местах. С кем не бывает. Как же вы так? Я хотел спасти. Но за каждой дверью тьма и смерть.

Мать звонила друзьям. Полиса нет, операция платная. Миша заплатил. Спасибо тебе, Миша. Вот друг хороший, лет пять не видел, но попросили – и помог. Операция прошла впустую. Он ждал снов, но какие сны. Одна тоска. И после наркоза снова тоска, еще пятеро лежат рядом. Кто вы, человеки? Про кошек не хотел вспоминать, но ему про них советовали и не рассказывать. А зачем в двери во все стучал? Я не во все. Я только в одну. А зачем? Кризис, поссорился с другом, опять же Францеберия в беде. А кто такая Францеберия? Там одна. Не важно, устал, устал. Много работы. Неофициальной. То одно починить, то другое. А я же химик. Сколько денег просили, чтобы меня устроить, но поступил, диплом красный. Так ты химик или физик? Это уже на Страшном суде узнаем, а сейчас – давайте выпьем. Мы здесь все с разных фронтов, все с ранениями, и день рождения у меня. У кого? Да, у меня. Тридцать пять лет. Отец умер в тридцать восемь. Вот дожил до него почти, ездил к нему на велосипеде с электрички. Велосипед с собой. Синий, две скорости. Он один на даче жил. С кошками. Пять их было. Но о кошках не надо. Пропали, я не спас. Только руку вынес из огня, руку.

Хорошо сидели. Пока вечерний врач не пришел на обход, а в палате все шестеро отмечают праздник, и празднику нет конца. Врач стал делать замечания:

– Как вы себе позволили такое безобразие устроить?

– Я в его туалете не срал, – это Никита закричал, о своем, наболевшем. Врач не стал уточнять в чьем.

– Это что же? – возмущался, – всех завтра на выписку?

Но какая выписка? Все хромые, все убогие. На смерть. И меня на смерть. Но я не сдамся.

Срывал бинт зубами. Заковали руку, гады. Это вообще не я был.

А вас двое. На одного, пятеро на одного, сотня на одного.

– Да ничего он не болен. Не справляется с ответственностью. Он еще ребенок в свои тридцать семь. Поссорился вот с другом и не справился на эмоциональном уровне.

– А что, Никите – тридцать семь?

Так друзья Никиты потом говорили, когда передавали друг другу новость, из уст в уста. Сломал руку, пытался спасти каких-то котят, стучал во все двери в доме своем, денег нет, Миша заплатил за операцию, а он, Никита, устроил в больнице пьянку и дебош. И его в психбольницу упекли. И вот он в заточении. А у Максима новый проект намечается, и помириться они не могут. И Никита не слетел с катушек, это его всегдашняя инфантильность. Они все прошли психоанализ, а Никита – нет. А прошел бы, тоже был бы в строю. Такие дела.

А Никита и правда благостный, заискивающий, то же самое говорит – про инфантилизм. У меня, говорит Никита, было детство тяжелое. Отец рано умер, а его жена сгорела, буквально, себя сожгла, но это уже не совсем в детстве. Вот я и не справился с реальностью. А теперь учусь справляться.

Мать его навещает, читает ему записи из отцовского дневника, где про него, Никиту, написано, как он за ручку с этой актрисой ходил, оба еще тогда живые. Типун тебе на язык. Это я в переносном смысле. А в каком переносном? Долгих лет тебе, Никита, во здравии.

И еще вот отец пишет про четырехлетнего Никиту:

«Идем с Никитой по дорожке. Птица летит в небе, и не летит, а парит, как будто ее ветер носит, а она крылья разложила и лежит, как на воздушной подушке.

– Смотри, Никита, – я ему говорю, – птица летит.

Он сначала не увидел. Маленький. Я его на руки взял. Он увидел наконец и говорит: „Как самолет. Птица, как самолет. Только у птички крылья дрожат, а у самолета нет, летит, как треугольник“».

– Как треугольник, – повторяет сегодняшний, трид цатипятилетний Никита.

И со всем соглашается. Со всем.

Но еще он думает: вот я здесь, а вы все там, – и накрывает его печаль темными крылами, и под этими крыльями спит он всю ночь, а утром, утром – улетает эта птица, и не остается от нее ни одного воспоминания.

«А завтра поедем с Никитой на велосипеде на пруд, я для него приделал маленькое сиденье», – писал каким-то летом в дневнике его отец.

И правда тогда поехали. Все как обещал.

У самого синего моря…

Марина приехала в Э. месяц назад, и соседи – Людольф и Паулейн ван дер Линден – успели выучить ее привычки. Марина выходила из дома в полдень и возвращалась к позднему ужину. Не включала музыку, не приглашала друзей.

Знали о ней немногое: русская, не замужем и детей нет. Худая, около сорока, с изможденным нервным лицом, веснушки пылью разбросаны по переносице и щекам. Пустой взгляд выпуклых глаз, словно блеклое небо за стеклом окна. Растрепанные светлые волосы, худенькие плечи и широкие лодыжки. Она носила расклешенные юбки, разноцветные гольфы над белыми кедами. Издалека ее можно было принять за подростка.

День за днем Марина просто бродила по городу. Ей все нравилось тут. Чистые улицы, брусчатые дорожки. Цветочные магазины с выставленными на улицу лотками и корзинами с луковицами. Красная и коричневая черепица на крышах домов блестела, как фасоль и чечевица на рыночном прилавке. Велосипеды, мосты, раскрытые ставни окон, катера, рыбацкие лодки и шхуны, вдоль канала отражения домов шпилями окунались в воду.

Она любила пить сладкий кофе в полдень с кексом или печеньем в маленьком кафе на набережной. Пуделями мелькали из-за высоких кустов прогуливающиеся старушки. Кто-то ее узнавал, кивал, и она улыбалась в ответ, ей хотелось со всеми здороваться. Прошлое перестало преследовать ее. Все осталось позади, и она чувствовала освобождение.

Она купила красный велосипед, ездила на нем за покупками и просто по городу. Ей нравилось нажимать на велосипедный звонок, оповещать пешеходов – будьте осторожны. Город был маленький, его можно было за полдня объехать целиком.

После смерти отца ей досталась квартира в Хамовниках. Отец сделал это в пику матери, с которой был долгий развод, похожий на войну. Несколько вечеров после его смерти она приходила в пустую квартиру и сидела на кухне, не включая свет. Думала неизвестно о чем. Что-то черное, водянистое обволакивало тело и голову.

Мать и сестра, яростно претендовавшие на квартиру отца, писали заявления в полицию, обращались в суд, пытаясь доказать ее недееспособность – квартиру продаст, деньги растратит. Припоминали ее побеги из дома в детстве, исключение из литинститута на первом курсе, путешествие автостопом, закончившееся долгим пьянством, попытку самоубийства и последующую неистовую религиозность.

Она и правда любила долгие службы, всегда старалась, когда священник проходил мимо толпы с кадилом, обернуться так, чтобы он увидел ее умиленное лицо. Всем знакомым она говорила о воле Божьей, крестила вслед и просила молиться о спасении души. Говорила со смирением: как Бог даст, так и будет, но в квартиру вцепилась зубами. Требовала продажи. Она уже не спала ночами, только молилась и слышала, как скрежещут зубы.

Она боялась заходить в метро, ей казалось, что люди говорят все разом и смотрят только на нее. И на службе ей мнилось, что все – и прихожане, и священник – думают вслух. Вскоре она стала приходить в церковь подвыпившей. Иногда чувствовала, что кто-то толкает ее в спину, и громко вскрикивала. Стали перешептываться – не бесноватая ли. Но в дело вмешалась тетка, сестра отца, устроила Марину в клинику: иглоукалывание, лечебный сон, массаж, таблетки.

Суд вынес решение в ее пользу, а вслед за решением суда объявился и покупатель.

Потом был скучный долгий период оформления университетской визы и получения вида на жительство. Днем она ходила на языковые курсы. Вечерами писала стихи. На ночь читала три раза «Отче наш» и принимала, как положено, две таблетки из синего пузырька. Засыпала быстро и не просыпалась до утра. Ей ничего не снилось: ни люди, ни животные, ни море.

Имя профессора Мунса уже давно обрело известность за пределами города.

Марина каждый день проходила мимо зоологического магазина с образцами его изобретений, ее не привлекали ни вывеска, ни ассортимент. Но однажды она зашла.

Стены от пола до потолка занимали огромные аквариумы с голубой водой. Рассыпались на брызги, словно крошечные кометы, хвосты серебряных, желтых, красных, голубых рыбок. Марина читала названия: «Акара бирюзовая», «Аулонокара бенша – синяя красноплечая», «Барбус алый», «Дискус аленкер», «Дельфин голубой», «Астронотус красный», «Гурами жемчужный», «Гурами мраморный», «Гурами целующийся».

Профессор Мунс называл себя не профессором, а волшебником. Он рассказывал о своих научных открытиях, пока Марина обходила магазин по периметру: «…впервые я увидел этот вид на песчаных отмелях Северного моря… и сотни женщин, не удивляйтесь, сотни уже обрели спутников. Конечно, это еще не люди, и дети в таком браке невозможны. Увы, я изучал, и это риск. Не пугайтесь, главное, что мозг у них человеческий. Я доказал. Открытие, достойное Нобелевской премии. Вы случайно меня застали, из моих подопечных остался лишь он один, и я обязан устроить его судьбу. Много желающих. Направо, не пугайтесь. Но я почти всем отказываю. Здесь холодно. Он спит. Смотрите».

Ночью ее преследовали сны. Она видела магазин, аквариум. Голубые нерпы, как маленькие дети в детском саду, смотрели на нее сквозь аквариумное стекло крупными грустными лицами и чего-то ждали. Он был похож на других, такая же большая плотная рыба.

– Это не рыбы, – сказал во сне профессор, – совершенно иная группа.

Она вдруг увидела, что Мунс был длинный черный, как угорь. «Наверное, его тоже превратили в человека».

– Это нерпы. Ласковые, как дети.

Марина обиделась: «Я не зоолог и не должна этого знать».

– Если собираетесь замуж, то должны предусмотреть все. Вы должны знать все о своем избраннике, даже то, что еще не известно самому лучшему зоологу.

Несколько дней она заходила в магазин просто так. Профессор через тайный ход провожал ее к нему. Ей нравилось смотреть, как нерп плавает в аквариуме туда-сюда. Она придумывала ему разные имена. Она любила красивые, как церковные псалмы – Георгий, Григорий. Но ничто из этого не подходило ему. Был он с большим животом, длинным туловищем, короткими ногами и руками. Волосяной покров на теле переливался, как только что выпавший снег. Глаза, круглые, широко посаженные, блестели на его лице, как льдинки.

Она представляла, что они будут много путешествовать, а потом вернутся не в город Э., где ей уже все начинало надоедать, а в Россию. Как купят дом с участком где-нибудь в области и будут пить чай в тени яблонь на летней веранде, а в воскресенье ходить на службы. Ей так хотелось мужа. Мужчины не любили ее. Во вторую встречу неизменно просили в долг. Она давала. Как-то она забеременела, сделала аборт и с тех пор боялась мужчин, их тел, не переносила их запах.

Нерп смотрел неподвижно голубыми глазами. Он пах водорослями и кошачьим кормом.

В магазине она выбрала для него новую одежду: два кашемировых свитера, мягких, словно щенячьи брюшки: голубой и желтый, костюм на «выписку», так шутил профессор, обозначая день, когда она сможет забрать его домой, и несколько рубашек.

Она попросила пухлого маленького мужчину все примерить: «Это для мужа». И смотрела с любовью на свои покупки.

В ванной комнате она поставила рядом со своими умывальными принадлежностями пену для бритья, бритвы, лосьоны и одеколоны. Но Мунс предупредил, что нерпу нельзя ни бриться, ни мыться, что предстоит еще долгий трудный процесс превращения в человека. «Рекомендую вам кормить его протертым до пюре рыбным супом и добавлять вот такой волшебный порошок. Три раза в день. Двадцать минут в день необходимо лежать в ванне с головой. Спать первое время он может в ванне, вода – шестнадцать градусов. Что еще? Забота, забота и любовь».

От нее тянулся легкий запах алкоголя и ландыша, когда она подписывала договор об опекунстве. В графе профессия написала: поэт. «Но я еще нигде не публиковалась, только тайно, под псевдонимом, размещаю свои стихи на одном сайте, вы не знаете, это русский сайт.

У самого синего моря

Жили дельфины

Синие крылья, белые спины…

Ну и так далее».

На ее пальце появилось обручальное кольцо: «Я купила пока только себе. А ему – как исчезнет перепонка между пальцами».

Профессор спросил: «Как вы хотите его назвать?»

Она привезла нерпа на такси. Когда они вышли, на сиденье осталось влажное пятно. Костюм, который на него надели, был тоже мокрый, и в туфлях вода. Профессор объяснил, что еще несколько месяцев его кожа будет источать влагу – защитная реакция организма.

Ноги у него были толстые, и сам он был толстый, белые усы на его детском лице казались смешными, словно он постарел ребенком, так и не успев вырасти.

Он шел, как слепой, сквозь серое, зеленое, голубое, на гул ее голоса.

Потом он узнал, что его зовут Нерпан Мунс. Так Марина представляла его соседям по дому.

Ван дер Лейнам она объяснила, что сожительство законно, показывала документы, где рукой профессора Мунса были указаны имя и фамилия нерпа и ее данные как опекуна. «Конечно, Нерпан – гражданин Э., но я не хочу гражданства вашей страны. Я опекаю его из сострадания. Возможно, это любовь».

На дверях квартиры она повесила благодарность от общества по спасению и исследованию морских млекопитающих, пришедшую ей на почту.

Она купила дневник новорожденного и записывала каждый день маленькие достижения Нерпана: рост и вес, сколько пьет воды, сколько ходит в туалет, поворачивает голову на ее голос, знает свое имя, ходит по комнате без ее помощи по десять минут в день, в остальное время передвигается ползком. Купила ему детские книги с картинками. Это шкаф, это кровать. Это табуретка. Это синий, это красный. Это тигр, а это тюлень.

Он на все смотрел одинаково. Она повесила на стену перед его кроваткой плакат с обитателями Северного моря и купила резиновые игрушки в ванную. Он не обращал на них внимания, но иногда неожиданно хватал то мячик, то уточку. Но слабо. Без азарта. И мяч катился с его ладони, как с горки.

Через несколько месяцев они стали выходить на улицу.

Он двигался тяжело, волочил короткие ноги. Марина обрезала у портного все мужские брюки почти на половину. Детские же штаны не сходились на его брюшке.

Однажды ездили на пляж, сухая длинная трава колыхалась от ветра, золотой пылью летал над морем песок. Нерп ложился на траву, перекатывался с одного бока на другой. Марина слышала, как он издавал странный звук, похожий на смех.

Ночью он спал на коврике в ванной комнате.

Днем она наливала целую ванну воды. Он уходил под воду целиком, опускаясь все дальше, дальше, как будто под дно. Марина пугалась, что он умер. Но Нерпан тут же быстро всплывал вверх и открывал глаза.

Иногда он неподвижно, словно мертвый, лежал на боку, руки вдоль тела, ноги вытянуты.

Каждое утро она думала, как ей придется его одевать, касаться тела, вытирать за ним эту странную воду. И что он будет молчать. И что пахнет рыбой. Она вставала с кровати, в длинной теплой ночной рубашке, и брызгала комнату ландышевой водой, руки, тело, простыни.

Ночами было тихо, тихо. Она смотрела на потолок, странные рифмы звучали в ее голове, и она составляла их в одно длинное предложение. Оно, как поезд, тронулось, и она поехала вместе с ним. Синие спины. Белые спины. Плещутся в море дельфины. Синие-синие волны над ними.

Март был холодным и особенно ветреным. Марина похудела, помрачнела. Ездили смотреть на пресное озеро. Она сидела на полотенце, закрывшись шерстяным одеялом, что-то пила из бутылки, а потом говорила что-то быстро-быстро, и глаза блестели.

Потом ели, она пила кофе. Ему принесли лосося. Он ел, раздирая рыбу зубами, булькая горлом. Она отворачивалась, теребя пальцы, сдирая заусенцы. Губы у нее были всегда обкусаны и обветрены.

Ночами она ходила по квартире. Чтобы не было тихо, телевизор не выключали. Много голосов говорили одновременно, и среди них он не мог различить ее голоса. Иногда она что-то писала, быстро стуча по клавиатуре. Что-то длинное. Он засыпал под этот звук. Просыпался. Она ходила по комнате. Это стихи. Сти-хи. С-т-и-х-и. И он слышал само слово. Оно катилось на него чем-то мокрым, длинным, лиловым.

Ей казалось, что в ее квартиру завезли покойника и уже никогда не вывезут.

В городе особенно сильно раздражал рыбный запах. Она обходила стороной все ларьки с селедочной снедью. Но и пирожные, и лакричные конфеты на прилавках кондитерских пахли рыбой. И скатерти, и столы, и люди. Когда они вдвоем прогуливались по улице, ей казалось, что Нерпан все время нюхает воздух, как будто ищет своих.

Однажды она сказала: «Это самолет». И они полетели. Она посадила его к окну, оно было круглое, в нем поле и маленький самолет, и еще поле, и по полю ходил человек. «Пристегните ремни». Живот круглый и мягкий, ремень жесткий. «Сейчас покачнемся». Качнулись, а теперь едем, вперед, вперед. Выше, колеса крутятся, и вот небо. Облака закрыли часть поля. Красные, синие, черные квадраты. Белый дым. Белое. Много белого, плотного белого.

– Вы будете вино сухое красное? А вам ничего?

– Ему ничего.

Облака качнулись, полетели на него со всех сторон, с разных сторон; он закрыл глаза, но первое облако прошло через его тело, как будто оно тоже было облаком, и тогда он тоже покачнулся и пошел сквозь облака; он шел сквозь них, они рвались, и он держался руками за клочья, чтобы не упасть, а потом разжал руки. Ему захотелось сделать какое-то движение, но он не знал какое и как. Облака проплывали, как огромные белые рыбы. Одна из них взмахнула красным плавником, но это было крыло самолета.

Потом ехали поездом.

Всю ночь звенели ложки, казалось, что-то должно расплескаться и не плещется. Шаркали шаги, голос проводницы, треск, тихое громыхание, громкое, сотрясение, дребезжание. Все эти звуки мешались, он не мог заснуть. Он чувствовал, как ледяной камешек оторвался из середины тела и покатился вниз.

Подъехали к платформе. Черная тьма, маленькие огни, как крапинки золотой нитки в черной ткани, черные силуэты людей подошли близко к краю. Качнулись. Поезд поехал дальше.

Она спала, желтый свет фонаря отрезом ткани лежал на ее руке, свисали вниз волосы, под столом лежали кроссовки. Болели руки и ноги, он не мог согнуть их, по стопам проходили судороги. Он вздрагивал от боли и чувствовал каждое вздрагивание, как беззвучный стон.

Потом боль закончилась. Он лежал на полке животом вниз, его качало из стороны в сторону, словно на волнах.

Так они стали путешествовать. Поездом, самолетом, снова поездом, снова самолетом.

В каком-то городе шел дождь. Она хотела сидеть в кафе на улице, но из-за дождя зашли внутрь. Старый скрипач в блестящем пиджаке играл на скрипке, часто подходил к их столу. Она плакала. Вытирала салфеткой глаза. Принесли вино, сыр. Он ничего не ел. А музыка, как вода, лилась и лилась, скрипач заглядывал в глаза, подходил то к одному столу, то к другому, ему хлопали. У нее были то сухие, то мокрые глаза. То она улыбалась, то плакала. Серый пиджак мерцал, блестел, переливался, как драгоценный камень. Дрожали смычок, усы, руки. Скрипач просовывал через спины свое лицо и играл, играл, играл.

На стол поставили свечу. Свеча горела, как будто тоже плакала. Она сложила руки у лица, и лица не стало видно. Он вспомнил тот дом, где они жили, окно, закрытое занавеской, и слово «стихи».

Ночью пришли в гостиницу, она шаталась, держалась за него. Спали по-прежнему с включенным телевизором. Он на диване, она на кровати. Экран телевизора мигал в темноте, казалось, что он издает сигналы, как маяк заблудившимся кораблям.

Потом сидели в пивной, и женщина в красном фартуке приносила пиво в стеклянных кружках. Он смотрел на пену. Она была живая и двигалась. Потом ходили в парк. Деревья качались, зеленые, ему нравился зеленый цвет. Потом сидели под навесом, снова принесли пиво. Где-то рядом говорила женщина: «Я так довольна, довольна, он необыкновенно страстен, ну вы понимаете». Показывала глазами на черноволосого гладкого мужчину, он улыбался и гладил коленку своей дамы. Марина испуганно смотрела на них. Потом звонила профессору, кричала: «Вы обманщик! Этот бракованный! Он не развивается. От него везде вода. И это неудобно. В самолете и на прогулке в памперсе». Профессор что-то долго говорил в трубку, она возмущалась, потом успокаивалась, кивала. «Да, да, он сам одевается, различает цвета, у него начинается отвращение к рыбе. Да, да. Пальцы на одной ноге еще в пленке. Я не могу на них смотреть. Вот он смотрит на меня, как будто что-то понимает».

Когда она засыпала, он быстро нажимал на все кнопки пульта, и мелькали разные цвета, быстро, быстро. Особенно ему нравился серебристый свет, он стелился от экрана в полной тишине, как будто кто-то разворачивал рулон серебряной ткани. Свет стелился, стелился, мерцал.

В ресторане она хватала за руки молодого официанта: «Я хочу любви». Официант брезгливо пытался высвободиться. Говорили: «Надо же так пить».

Она плакала: «Ничего не изменилось, мы только стали много путешествовать, и я перестала писать стихи».

«Ваш муж, простите, это не наше дело, но ваш муж, кажется, серьезно болен. Ему нужно в больницу».

Нерпан уже не мог носить свое тело. Какой-то механизм, совершенно простой, заставляющий бездумно ходить, отказывал ему. Он чувствовал все время, что несет тело, как ношу. Как нужно согнуть ногу, чтобы сделать шаг.

Скоро она стала уходить без него. Оставаясь один, он проваливался во тьму, вокруг него носились какие-то быстрые, скользкие. И еще что-то качалось над ним: огромное, живое. А потом останавливалось.

Он уже не мог вставать, лежал в памперсе на диване, шел дождь, светился в темноте экран телевизора. Марина приходила поздно ночью, ложилась спать, не раздеваясь.

Однажды он почувствовал ее руку на своем лбу. Рука была живая, теплая, мягкая. Ему хотелось еще и еще прикосновений, но она уже звонила по телефону и говорила:

«У него температура. Он умирает? Да?» Голос профессора плыл через трубку, и это был не голос, а сцепление рыб – длинных, гладких. Он вдруг увидел, узнал их, они плыли, сами черные в черной тьме.

А потом он увидел свой цвет. Он был белым.

Марина переложила его в ванну, но и в ванне ему было плохо, тесно, мешал живот, он клал голову то на один бортик, то на другой. Провалился не в тьму, а в светлое, зеленое.

Ему казалось, он лежит на траве, перед его носом круглые розовые женские пятки; он тыкался в них носом, они слегка отодвигались; он полз носом выше, вверх, к маленьким пальцам, лизнул их. Пальцы отодвинулись. Он открыл глаза и увидел сквозь зеленое пятно, что она сидит рядом, на полу, голая, смешно торчат ее груди, и он водит по ним лицом.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?