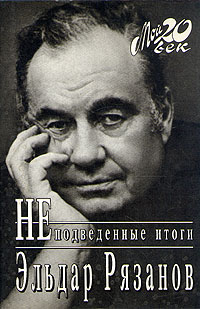

Читать книгу "Неподведенные итоги"

Автор книги: Эльдар Рязанов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги

Светлой памяти моей жины Нины

ПОЧЕМУ ЮМОР СМЕРТЕН?

К сожалению, юмор стареет и умирает, Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а юмор, рожденный в определенную эпоху. Бессмертного юмора не существует. Шутки, каламбуры, анекдоты, репризы, которые забавляли и веселили одно поколение, оставляют равнодушным другое. Сейчас едва ли встретишь читателя, который заливался бы хохотом над комедиями Аристофана. Нелегко увидеть и смеющегося человека с томиком комедий Шекспира. Значительно ослабело «смеховое» воздействие на читателя и Марка Твена, и Оскара Уайльда, и Антоши Чехонте, и Джерома Джерома, и Аркадия Аверченко с его коллегами «сатириконцами». Этот список можно было бы продолжить. Даже произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяют нынешнюю молодежь. А показ ранних короткометражек гениального Чаплина по телевидению для многих зрителей не стал ожидаемым праздником, а иных и совсем разочаровал. Оказалось, что далеко не все чаплиновские «комические» выдержали испытание временем.

Это «умирание смешного» легко объяснить. Во-первых, юмор – категория социальная. Каждое веселое сочинение, полюбившееся читателям или зрителям, как правило, содержит в себе намеки, насмешки, сатирическое разоблачение пороков, слабостей, извращений, присущих именно такому-то обществу и его деятелям именно в такой-то отрезок времени. Юмор, а особенно сатира всегда злободневны. И то, что современники сатирика понимали часто с полуслова, другому поколению становилось неясным, требовало примечаний, разъяснений. А раз неясно, в чей огород брошен камешек, значит, и не смешно. Юмор, который не вызывает мгновенной ответной реакции, мертв. А если взять так называемый эзопов язык, когда сатирик, опасаясь цензуры или преследований властей, зашифровывает свои ядовитые стрелы, прикрывает их своеобразной дымовой завесой, это уж и вовсе недоступно для потомков.

Обидно сознавать, что ты работаешь в жанре, который обречен на естественное и быстрое увядание, но что поделать! Социальная, злободневная сатира сразу же погибает тогда, когда меняются условия жизни общества. К примеру, наша с Эмилем Брагинским повесть «Старики-разбойники» начинается так: «Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных...»

Представьте, что вводится новый закон, по которому выплату пенсий будут производить мужчинам не с шестидесяти лет, как сейчас, а с пятидесяти. И эта наша фраза мгновенно лишается заостренности, ее сатирическая направленность исчезает. А если пенсию начнут выплачивать с семидесяти лет, то та же самая фраза станет более злой, более актуальной...

Выражение из «Золотого теленка»: «Бриан – это голова» – мало что говорит сегодняшним молодым людям. А шутка из «сатириконской» «Всеобщей истории»: «...а народу столько, сколько волос у Пуришкевича на голове...» – заставит читателя только пожать плечами. Фамилию Пуришкевича, реакционного политического деятеля десятых годов нашего века, помнят уже немногие. Можно догадаться по приведенной фразе, что он был лысым, но это не вызовет даже улыбки, потому что личность Пуришкевича никому, кроме историков, не интересна.

Итак, юмор, как и женщину, возраст отнюдь, не красит. Кроме того, очень важен фактор первичности. Одна и та же шутка редко смешит дважды. Когда ты слышишь остроумный анекдот впервые, то вовсю грохочешь. Но второй раз он может в лучшем случае вызвать лишь улыбку, в третий раз слушатель останется просто равнодушным.

Популярное литературное, театральное или кинематографическое произведение, изобилующее меткими остротами, точными афоризмами, крылатыми словечками, всегда оказывает влияние на язык, входит в него, обогащает. Как пророчески угадал Пушкин, почти половина грибоедовского «Горя от ума» проникла в нашу разговорную лексику, став поговорками и пословицами. Гоголевский «Ревизор» тоже расширил границы русской речи. Огромное количество оборотов, а главное, манера, стиль выражения Ильфа и Петрова стали привычными в речи не одного поколения советских интеллигентов. И часто бывает так, что человек пользуется фразами, репликами, определенным лексиконом еще до того, как он прочитал первоисточник. Когда же он знакомится с оригиналом, с подлинником, откуда пошла та или иная острота, шутка, то уже не так свежо реагирует на нее. Ему кажется, что это старый, «бородатый» анекдот...

Недаром и блистательный Михаил ЖванецкиЙ, и задиристый Михаил Задорнов, и афористичный Владимир Вишневский, и элегантный Михаил Мишин, как, впрочем, и другие талантливые сатирики Лион Измайлов, Семен Альтов, Аркадий Арканов, – вынуждены непрерывно поставлять свежий материал. Они не могут, подобно лирическому поэту или стилисту-прозаику, годами жить за счет хороших прошлых произведений, за счет ранее созданного творческого капитала. Сатирики – это своеобразная «группа быстрого реагирования»...

Не так давно в связи с юбилеем выхода на экран «Карнавальной ночи» она была вновь показана после большого перерыва по телевидению. Состоялся повторный выпуск моей первой комедии и в кинотеатрах.

Было много телефонных звонков. Мне говорили, что лента совсем не устарела. Я тоже смотрел картину после многолетнего промежутка, и многое мне как раз показалось наивным и старомодным. Но одно, к сожалению, не померкло: образ дурака, который безапелляционно и безграмотно пытается руководить. В данном случае – искусством. Следовательно, социальные предпосылки, породившие почти сорок лет назад образ Огурцова, еще живы в нашей стране и ныне, несмотря на перестройку, то, что мы якобы живем в ином социальном обществе. Только живучестью бюрократии я могу объяснить добрые слова о сатирическом фильме, созданном много лет назад. Ведь за эти годы изменились и манера игры актеров и стиль съемки. Публике нравятся сейчас иные мелодии, другая драматургия по сердцу современным зрителям. Поэтому я и делаю вывод: если картина еще жива, то только благодаря проблематике, по-прежнему актуальной.

Из этого можно сделать еще один весьма пессимистический вывод. Ведь фильм высмеивал, бичевал руководящего болвана. Однако вся моя последующая жизнь в искусстве показала, что никакого практического воздействия на жизнь «Карнавальная ночь» не оказала. И мнение, что кинематограф влияет на жизнь, более того, изменяет ее, по меньшей мере, преувеличено.

Мне бы очень хотелось в связи с этим, чтобы фильм «Гараж», который сфокусировал многие наши недостатки, устарел как можно скорее. Здесь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание, чтобы его творение жило как можно дольше. Но – увы! – «Гараж» по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни...

Кстати, кинофильмы стареют очень быстро сами по себе, независимо от жанра, в каком они сделаны. Это происходит по разным причинам. И в первую очередь – в силу развития техники вообще и кинематографической в частности. Пришел звук, цвет, стереоскопия, стереозвук, разные конфигурации киноэкранов – круговые широкие, широкоформатные, универсальные, полиэкраны. Не дай Бог, кино станет пахучим или приобретет еще какое-нибудь средство воздействия...

В итоге мне приходится работать в такой области искусства, которая недолговечна, так сказать, с двух сторон. Я при этом отбрасываю столь немаловажное соображение, как кончина произведения от бездарности, что является главной причиной в большинстве случаев. Все-таки хочется исходить из иллюзорной предпосылки, что твои собственные работы не таковы, иначе и писать не о чем.

Итак, надежды на то, что твои опусы оценят другие поколения, что над ними будут хохотать через десятки лет, что потомки вспомнят твое имя, мягко говоря, неосновательны. Соблазнительные мысли о «бессмертии» не по карману юмористам. Да и самоиронии у них хватает, чтобы относиться к подобным притязаниям саркастически. Поэтому сатирики с симпатией следят за потугами своих серьезных литературных и прочих собратьев, пытающихся создать «нетленку», и желают им успеха. А насмешникам остается два выхода – или срочно менять профессию (мне поздно), или, махнув рукой на вечность, обращаться к нынешнему зрителю и читателю, пытаясь оставить след в душах, разуме, сердцах людей нашего времени.

Но если кинокартина ветшает за несколько лет, то, скажем, телевизионные «Момент истины» и «Кинопанорама» вообще одноразовые передачи, к которым невозможно вернуться, как к книге или пластинке, передачи, которые невозможно увидеть в Театре повторного телефильма (его нет, а должен бы быть!).

Вероятно, из-за сознания скоротечной жизни наших трудов возникла у меня и моего соавтора Эмиля Брагинского потребность (тоже, кстати, тщетная!) писать пьесы и сценарии так, чтобы они годились не только для постановки, но и для чтения, то есть писать ироническую прозу...

В последние годы я получаю очень много зрительских писем. «Ирония судьбы», «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные», «Предсказание» вызвали широкий отклик. Только по комедии «Гараж» в мой адрес пришло около трех тысяч писем. Огромный, гигантский поток! В этих письмах и оценки картин, и мольбы поставить то или иное произведение, и исповеди, и просьбы помочь поступить на актерский или режиссерский факультет ВГИКа, и сценарии с надеждой на их экранизацию, и жалобы на всяческие безобразия в жизни. Чего только нет в этих толстых и тонких конвертах, открытках, бандеролях и даже посылках! Благодаря этой эпистолярной лавине, обрушившейся на меня за последние пятнадцать лет, я стал яснее представлять, что нравится людям, что вызывает их негодование и протест, по чему они тоскуют, чего ждут, что поддерживают и что отвергают. Возникла прочная обратная связь. Вероятно, полученные мной послания представили бы незаурядный интерес для какого-нибудь социологического центра по изучению зрительских интересов, если бы подобный существовал. В этой книге я попытаюсь осмыслить все обилие писем, с их требованиями, запросами, размышлениями. Конечно, я иногда стараюсь непосредственно, напрямую отвечать некоторым своим корреспондентам, но это не всегда удается. В особенности если письма приходят во время съемок очередной картины. Тогда времени да и сил на сочинение посланий попросту не остается. Во всяком случае, ответ на тютчевские строки: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» – благодаря этой горе писем для меня менее туманен, чем прежде.

Мне кажется, проблема обратной связи является главной для каждого художника, который адресует свои вещи людям. Работа над книгой, фильмом, спектаклем, телепередачей не кончается титром или словом «конец». Общение с публикой в самых разных формах и есть то, ради чего живет творческая личность. Нам, пересмешникам, нечего рассчитывать на «потом». Поэтому мы и нацелены в современность, в нашу жизнь, ведем непрерывный диалог со зрителем и читателем, незамедлительно ждем их ответной реакции. И если создатель задиристого сочинения не получил обратного отзыва, значит, его выстрел был холостым, значит, он промазал, не принес никакой пользы. Я всю жизнь веду беседы с белого полотна в кинотеатре, с подмостков сцены, с книжных страниц, с экрана телевизора и во время личных творческих встреч. И как важно, чтобы твое обращение к аудитории не превратилось в монолог, который не слушают, на который не откликаются. Самое печальное, когда твои усилия падают в пустоту, тонут в безответном молчании, растворяются в вежливом равнодушии.

Я просто не могу жить без немедленного резонанса, без быстрых откликов, без сиюминутных зрительских и читательских рецензий, без записок из зала. У меня сразу же возникает ощущение вакуума, сознание собственной ненужности, чувство бессмысленности жизни. Потому что я работаю не для себя, а для людей. Здесь взаимность необходима!..

Стареет не только юмор, но и его создатели. И тут возникает второй вопрос: как долго автор является зеркалом окружающей его действительности? И каким зеркалом – точным или искажающим? Причем искажать действительность можно в разные стороны – изображать ее или хуже, или лучше. И то и другое извращает правду.

Для человека моего возраста, который – увы! – перевалил за шестьдесят, естественна боязнь творческого старения, самоповтора, топтания на месте, спекуляции на прошлых удачах. Но самое опасное – не заметить этого. Ведь сказать себе жестокую, горькую правду может далеко не каждый. Это невероятно трудно. Добровольно же оставить любимое дело – невозможно. Я практически не знаю художников, композиторов, писателей, кинорежиссеров, артистов, которые ушли бы на пенсию. Из искусства их убирает только физическая смерть.

Правда, в последние, девяностые, годы, после кончины Советского Союза, жизнь нанесла сокрушительный удар по искусству. Замолчали многие талантливые созидатели, которые не смогли преодолеть стену общественного равнодушия. Возникло чувство, что наша некогда могучая культура впала в коматозное состояние, и неизвестно, выживет или окочурится. А безработная армия творцов стремительно пополняет ряды люмпен-пролетариата. Так что перемена социального строя в России обернулась трагедией для многих деятелей искусства, вынужденных расстаться с любимым делом. Но обо всем этом – в последних главах книги...

Итак, я стараюсь развивать в себе чувство самоанализа. Пытаюсь стоять на страже, трезво и жестко оценивая то, что делаю. Не даю себе поблажки, не желаю себя утешать, валить с больной головы на здоровую. Слежу за симптомами старения, которое, к сожалению, неизбежно и естественно. Это не всегда легко распознать, потому что уже накопился кое-какой опыт, есть владение ремеслом, а иллюзия, как вы понимаете, всегда приятнее горькой действительности. Но я прилагаю все силы, чтобы отсрочить, оттянуть приход творческой старости, чтобы она пришла в мой кинематографический, телевизионный, литературный и педагогический дом как можно позже. И главное, необходимо самому, и первым, понять, когда это случится!

НЕМНОГО БИОГРАФИИ

Я с детства любил читать. Читать я научился, когда мне исполнилось три года. Помню, как, разложив на полу газеты и лежа на них, я бормотал газетные заголовки, не понимая их смысла. Меня интересовало само чудо – как из букв составляются слова. Читал я запоем всегда. Для того чтобы оторвать меня от книжки, нужно было окликнуть несколько раз – громко. Тогда я возвращался из другого, волшебного мира, из мира Жюля Верна, Майн Рида или Александра Дюма, чтобы выяснить, зачем меня побеспокоили.

Когда я учился в третьем классе, я совершил свой первый, мягко говоря, неблаговидный поступок. Я был записан в несколько библиотек в районе, и вдруг откопал еще одну, новую. Для того чтобы записаться, надо было принести справку из школы. И книжки тебе выдавали бы соответственно тому классу, в котором ты учился. Но я сильно опередил по чтению сверстников. В школьной справке, выданной для библиотеки, указывалось, что я ученик 3-го (было, к счастью, написано цифрой) класса. Я такими же чернилами переделал цифру 3 на 5, совершив, таким образом, подлог. Я волновался, конечно, когда вручал библиотекарше липовый документ, но она ничего не заметила, и я стал получать книги, положенные пятиклассникам.

В восьмом классе я уже не сомневался: самая лучшая профессия на земле – писатель! Для меня не существовало занятия прекраснее, чем чтение книг. Хотелось стать писателем и доставлять такое же удовольствие другим.

Писатель должен знать жизнь – это я усвоил крепко. А я ее совершенно не знал. Мое тогдашнее бытие не представляло интереса – так я считал в то, военное, время. Длиннющие многочасовые очереди за иждивенческой нормой черного хлеба по карточкам; трудный быт эвакуации; прозябание в холодном бараке, где приходилось растапливать печку кусками резиновых шин, брошенных на свалке; охота на гигантских, полуметровых крыс, шныряющих по бараку; умение готовить обед почти что из ничего; наука нянчить младшего брата – все это было буднями, прозой. А уж если писать, то о сильных характерах, экзотических далеких странах, о небывалых приключениях, больших страстях, думал я.

И пришел к выводу, что, прежде чем освоить писательское дело, я должен выбрать себе такую профессию, которая дала бы возможность познать жизнь. А потом я создам произведения об увиденном, испытанном, пережитом.

В то время моей любимой книжкой был «Мартин Идеи» Джека Лондона. Ее герой, моряк Мартин Идеи, объездивший полмира, повидавший и перенесший многое, становится писателем. В этом образе я нашел для себя пример, которому намеревался следовать. Сначала я утолю свою жажду путешествий, увижу новые земли и их жителей, а потом опишу это в своих сочинениях. Вопрос был для меня ясен и прост: надо поскорее кончать школу, поступать в мореходное училище и, подобно Мартину Идену, бороздить океаны, насыщаться жизненными впечатлениями. Типичные взгляды юного романтика.

Чтобы не тратить целый год на опостылевшую учебу, я решил сдать экзамен за десятый класс экстерном. Условия были таковы: надо выдержать одиннадцать экзаменов. На каждый из них «отпускался» один день подготовки. Человек, схлопотавший двойку по какому-либо предмету, выбывал из этих «соревнований» навсегда, как принято на спортивных олимпиадах. Если ученик получал двойку на третьем, пятом или седьмом экзамене, он к дальнейшим испытаниям не допускался.

И все-таки я отважился рискнуть. Очевидно, в моем характере уже тогда гнездились кое-какие авантюристические наклонности.

Поначалу дела двигались недурно. С литературой у меня сызмальства сложились неплохие отношения. Сочинение, устный русский язык и литература прошли легко, в табеле красовались три пятерки. Дальше следовал иностранный язык, с которым я тоже более или менее справился, заработав твердую четверку; к географии – без нее моряку невозможно – я относился с особой симпатией.

Каждый день рано утром я открывал учебник и садился его читать. Естественно, впервые, потому что до этого момента я его в глаза не видывал! Ведь в десятом классе я не учился вовсе и ничего ни по одному предмету не знал. Я проглатывал учебник за день и назавтра отправлялся сдавать.

Очень я страшился физики. Ведь мои школьные годы пришлись на военное время. Учителя физики, как правило, мужчины, поголовно воевали. Поэтому физику тогда просто не изучали, этого предмета как бы не существовало. Вместо отметки в ежегодных табелях против графы «физика» был прочерк. Так что с этой наукой я был совершенно не знаком и не сомневался, что непременно завалюсь.

В физическом кабинете, где мне предстоял позор, стояли какие-то загадочные приборы, на которые я тупо взирал, ничего не понимая. Я вытащил билет и сел готовиться к экзамену.

Первые два вопроса в билете были теоретические, а третий – задача. Я в то время обладал довольно свежими мозгами и хорошей зрительной памятью. Накануне я как раз успел проштудировать учебник физики. Не понял я в нем, правда, ни бельмеса, но прочитал добросовестно от корки до корки. Благодаря колоссальному напряжению воли я заставил себя вспомнить те страницы, на которых был материал по первым двум пунктам экзаменационного билета. Перед глазами как бы всплыли строчки, и я слово в слово по памяти записал на бумажку то, что вчера видел в учебнике. На задачу же я уставился как баран на новые ворота и оставил ее в покое. Я даже не понимал, с какого бока к ней можно подойти.

Наконец меня вызвали к доске. На первые два вопроса я отбарабанил наизусть весь текст учебника. Учителя остались довольны: «Спасибо, садитесь. Отлично». Это было неслыханное везение! Ведь стоило им подобраться к задаче, я тут же оказался бы разоблачен в своем невежестве, выбыл бы из экзаменационного марафона.

Так благодаря счастливой случайности я перевалил один из самых сложных для меня рубежей.

С каждым днем преодолевать барьеры испытаний становилось все труднее и труднее – сказывалась усталость. Напряжение для неокрепших мозгов было непосильным.

И вот наступил последний, одиннадцатый, экзамен – по химии. Химия десятого класса – органическая и совершенно не похожа на неорганическую химию, которую я в девятом классе знал неплохо. Вытащив билет, я посмотрел на него, как на китайскую грамоту. Вышел к доске – и «не сказал ни единого слова», буквально не открыл рта. Педагоги растерялись: в лежавшем перед ними табеле – только хорошие и отличные отметки! Срезать ученика на последнем испытании было, конечно, слишком кровожадно. Я же тупо стоял перед доской и молчал.

В общем, учителя пожалели меня. Они нарушили свой педагогический долг и поставили мне по химии тройку, за что я им, естественно, очень и очень признателен.

Таким образом я, совершенно неожиданно для себя, сделался владельцем аттестата об окончании десятилетки. Из шестидесяти человек, которые пустились в это рискованное приключение, до финиша добралось только восемь. Благодаря человеколюбию педагогов я оказался одним из тех немногих счастливцев.

Теперь можно было подавать документы в мореходку. Я послал в Одессу письмо-заявление с просьбой допустить меня к приемным испытаниям и стал ждать ответа. Шел сорок четвертый, военный год. Почта работала плохо. Время летело, а ответ не приходил.

Если в ближайшие дни не прибудет конверт из Одессы, то у меня пропадет год, который я выиграл лихой сдачей экзаменов за десятый класс. И я стал размышлять: «Может быть, пока, временно, стоит поучиться в каком-нибудь другом институте?» Но в каком? Я был еще очень зелен, не готов к выбору. Мне еще не было семнадцати.

И однажды, помню это как сейчас, я встретил на улице одного из тех восьми избранников, который тоже завоевал аттестат об окончании десятилетки. Я его спросил:

– Куда ты поступаешь? Он сказал:

– Во ВГИК.

– А что это такое? – поинтересовался я. Он ответил:

– Институт кинематографии.

– А-а-а! – Я был несколько обескуражен, потому что никогда в жизни не слышал о существовании подобного института. – И на какой же факультет? – продолжал я допрос.

Он объяснил:

– На экономический. Я буду организатором производства.

– Кем-кем? Он предложил:

– Я еду сейчас в институт. Хочешь, поедем со мной, ты там все сам посмотришь.

Сказано – сделано. Мы сели в трамвай и поехали во ВГИК. Там я ознакомился с программой вступительных экзаменов. Чтобы попасть на операторский факультет, надо было уметь фотографировать и представить свои снимки. Я никогда не имел фотоаппарата и фотографией не занимался. Ясно, что оператором мне не быть!

Поступающие на художественный факультет волокли увесистые папки с собственными работами – графикой, живописью, рисунками. Об этом вообще не могло быть речи. Я в жизни не нарисовал ничего!

На актерском абитуриенту надо было читать стихи, басню, отрывок из прозы, играть этюды на заданные темы. Я сроду не участвовал в самодеятельности и в глубине души подозревал, что как артист бездарен. Следовательно, и актерская будущность для меня отпадала.

Оставался еще экономический факультет, на который стремился мой знакомый. Но профессия организатора кинопроизводства меня не привлекала.

И, наконец, режиссерский! Здесь как будто бы ничего конкретно уметь не нужно – ни фотографировать, ни рисовать, ни играть. Требовалось, правда, предъявить литературные труды. А они как раз имелись! Я, как подавляющее большинство юношей, писал стихи. И я понял: надо подаваться, конечно, на режиссерский факультет. Годик перебьюсь, за это время сумею списаться как следует с Одессой, выясню условия приема и на будущий год поступлю в мореходное училище.

Мгновенно все решив, я поехал домой, взял свои документы, аттестат, тетрадочку стихов и отвез все это в приемную комиссию ВГИКа.

После подачи документов я выяснил, что выбрал факультет, где толпилось двадцать пять претендентов на одно место. Двадцать пять! И сейчас и тогда такой конкурс считался очень внушительным, просто огромным. Надо признаться, что к кино я не питал в то время никаких теплых чувств, фильмов видел мало, предпочитал посещать театры. Мое кинематографическое невежество было поистине катастрофическим.

Первый вступительный экзамен – рецензия на фильм, название которого мы должны узнать только в просмотровом зале. Так что подготовиться заранее не представлялось возможным. Фильмом оказался «Депутат Балтики» режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица. Фильм мне понравился чрезвычайно. Но в рецензии, написанной по школьным стандартам, я толком не смог объяснить, что же именно произвело на меня впечатление.

Поставили мне за эту работу тройку.

Второй экзамен назывался загадочно – письменная работа. Мы явились в институт, нас загнали в аудиторию и заперли. На каждом столе лежал распечатанный на машинке рассказ А. Чехова «Жалобная книга». Этот маленький рассказ состоит из записей, оставленных проезжающими пассажирами в вокзальной жалобной книге: «Подъезжая к сией станции и любуясь на природу, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин...», «А жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Не унывай, жандарм...», «Прошу посторонних записей в книге жалоб не делать. За начальника станции Иванов-седьмой...», «Хоть ты и седьмой, а дурак...» и т.д. Задание заключалось в следующем: на свой вкус выбрать три любые записи и охарактеризовать людей, которые их оставили. Короче говоря, требовалось создать три литературных портрета.

Я умел писать стихи «под Маяковского», «под Есенина», «под Надсона», улавливая литературную манеру того, или иного поэта. Я понял, что сейчас мне надо сочинить рассказы «под Чехова». Я сообразил также, что хорошо, если эти три новеллы будут разными по форме. Одну новеллу я написал в виде письма, другую – как отрывок из дневника, а третью – как рассказ от автора. Я постарался максимально соблюсти чеховскую интонацию, чеховскую манеру письма, чеховский язык. Очевидно, мне это в какой-то степени удалось: я получил пятерку.

Теперь предстояла главная экзекуция – собеседование! Про этот экзамен в институте ходили легенды. На коллоквиуме могли задать вопрос о чем угодно, про кого угодно, как угодно. Могли заставить сыграть актерский этюд на любую тему, попросить спеть, станцевать, походить на руках... Пытка для каждого выдумывалась индивидуально. Основная задача приемной комиссии – застать абитуриента врасплох, поставить его в безвыходное положение и посмотреть, как он будет выпутываться.

Для собеседования необходимо было также приготовить отрывок из прозы, стихотворение, басню и прочесть их с художественным, артистическим мастерством.

В общем, угадать, откуда будет нанесен удар, не представлялось возможным. Оставалось только положиться на фортуну. Проникшийся этим фатальным настроением, не ожидая ничего хорошего, я понуро вошел в зал, где сидели мучители, изображающие приемную комиссию. Кроме того, меня угнетало одно обстоятельство. На мне был надет единственный мой пиджак с большими заплатами на локтях. Мне ужасно хотелось скрыть от комиссии свою бедность. Это сейчас не стыдятся заплат и даже, наоборот, выставляют их напоказ. Такова нынешняя мода. Я же тогда старался как-то скрутить рукава и подогнуть локти, чтобы было незаметно.

Первый вопрос, довольно абстрактный, мне задал Григорий Михайлович Козинцев, набиравший курс:

– Скажите, что вы читали?

Я как-то растерялся, оробел и, наверное, поэтому ответил нахально:

– Ну, Пушкина, Лермонтова, и вообще я для своего возраста читал много.

В комиссии почему-то засмеялись. Потом меня спросили, помню ли я картину Репина «Не ждали». Репин был одним из немногих художников, которых я в то время знал. И я ответил с гордостью, что помню.

– А сколько человек на ней изображено?

Я начал вспоминать и сказал – шесть. Теперь я понимаю: таким способом проверяли мою зрительную память. Я ошибся. Оказывается, там нарисовано семь человек. Об одной фигуре, выглядывающей из-за двери, я забыл.

Затем мне проиграли музыкальную пьесу и поинтересовались, какие зрительные образы возникают у меня, когда я слушаю эту музыку. Честно говоря, у меня не возникало никаких образов. Но я понимал, что, если отвечу правду, они сразу же раскусят, что я совершенно немузыкален, а это надо скрыть. Поскольку музыка была громкая, я сообщил комиссии что-то очень банальное: море, буря, корабль, лишенный управления, несется по воле волн и т.д.

Мой ответ, видимо, пришелся не по вкусу, и Г.М. Козинцев, предчувствуя, что со мной придется расстаться, решил дать мне еще одну, последнюю попытку.

– Ну, хорошо, – сказал он усталым голосом, – сочините нам, пожалуйста, рассказ, кончающийся вопросом «Который час?».

Воцарилась зловещая пауза. В тишине раздавался усиленный скрип мозгов абитуриента. Я понимал, что время идет, я произвожу невыгодное впечатление. Пытаясь как-то оттянуть развязку, я спросил:

– Не обязательно смешное?

– Пожалуйста, что хотите.

И я принялся сочинять, еще не зная, чем кончу. Я представил себе лестницу, где жил на пятом этаже в старом доме, и начал:

– Вот по обшарпанной лестнице на пятый этаж бредет усталый почтальон. Лифт не работает – война. Почтальон поднимается. Он запыхался. Он уже немолод. Он позвонил в дверь. Из квартиры вышел старик. Почтальон вручил ему письмо. Старик посмотрел на конверт: на обратном адресе значилась полевая почта, где воевал его сын. Но адрес был написан чужой рукой. Старик взял письмо и вернулся в комнату. В комнате сидела старуха. Он сказал:

– Письмо пришло!

Старик вскрыл конверт и прочитал, что их сын погиб смертью героя. Старик выронил из рук листок бумаги и спросил:

– Который час?..

...Потом мне задавали еще какие-то каверзные вопросы. Экзаменаторы нападали, я отбивался как мог, с ужасом ожидая, что меня попросят исполнить актерский этюд или прочитать стихи. Но, по счастью, все обошлось. Очевидно, я им надоел, и они сказали: «Ну ладно, вы свободны». Меня отпустили, влепив за собеседование тройку.

Это была победа, потому что меня приняли. Правда, приняли условно. «Условно» означало следующее: меня берут как бы на испытательный срок. Если окончу первый семестр с хорошими результатами, то останусь учиться. Если же получу плохие отметки по специальности, то меня в середине зимы вышвырнут на улицу.

Институт меня принял условно, да и я в него тоже поступил весьма условно. Любви друг к другу мы не питали: ни я – к институту, ни институт – ко мне.

Итак, прошло всего два месяца, и ученик девятого класса благодаря цепи счастливых случайностей превратился в студента первого курса Института кинематографии. Повторяю, мне не исполнилось еще и семнадцати лет. И, говоря откровенно, я совершенно не был подготовлен к учебе во ВГИКе.