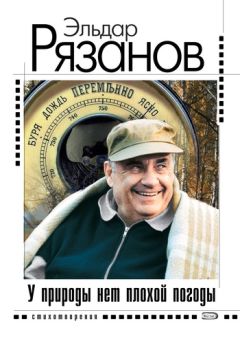

Текст книги "У природы нет плохой погоды"

Автор книги: Эльдар Рязанов

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Эльдар Рязанов

У природы нет плохой погоды: стихотворения, новеллы

Маленькое предисловие

Известно, что работа любит дураков. И я рад, что принадлежу к этой категории человечества.

Моя главная профессия – кинорежиссер. Не буду рассказывать о своих лентах. В кинематографе у меня сложилась счастливая судьба, и многие из вас, вероятно, видели немало игровых кинокартин, которые я поставил. Нормальному человеку этой иссушающей душу и тело профессии хватило бы с головой. Но мне этого показалось недостаточным, и я занялся еще и литературным трудом. Поначалу вместе с Эмилем Брагинским мы писали сценарии для кино, повести для чтения и комедии для театра, а потом я отделился и стал сочинять на бумаге в одиночку. Но двух профессий тоже оказалось маловато, я еще полез и на телевидение. Популярной программе «Кинопанорама» я отдал семь лет жизни – с 1979 по 1986 год. Да и сейчас, бывает, выпускаю на ТВ свои авторские программы. Кроме того, время от времени я преподаю на высших режиссерских курсах, и несколько моих учеников сделали удачную кинокарьеру: Ю. Мамин, И. Дыховичный, И. Фридберг, Е. Цымбал, В. Мустафаев. А если упомянуть встречи со зрителями, выступления в печати и спорадически возникающую общественную активность, то перед Вами, дорогой Читатель, предстанет образ ненасытного честолюбивого трудяги. Этот тип и в отпуск уходит только для того, чтобы набраться сил для дальнейших подвигов на ниве работы, а отнюдь не для удовольствия, не для кайфа, не для услады. А ведь помимо трудовой деятельности, существуют и домашние заботы, проблемы у близких, хлопоты за друзей, болезни и прочие житейские приятности и, большей частью, неприятности. Поэтому главный дефицит для меня – нехватка времени. Порой приходится разрываться на куски, чтобы успеть сделать все намеченное. Конечно, я – жертва собственного характера, и в книге вы найдете немало стихов на эту тему.

А теперь о стихах…

Параллельно с многочисленными и разнообразными занятиями и обязанностями существовало во мне что-то вроде внутреннего монолога или, если хотите, стихотворного дневника. Нормального дневника – ежедневных записей о делах, мыслях и чувствах – я, к сожалению, никогда не вел, и теперь многое, что хорошо бы воскресить, забыто. И, вероятно, навсегда! Но остались стихи, в какой-то мере восполняющие этот пробел. В них фиксировалось то, что не находило себе места, да и не могло найти, в сценариях и фильмах. Кинематографу подвластно все, он может передавать любые оттенки и нюансы движения человеческой души. Но режиссер создает произведение с помощью писателя, актеров, оператора, художника, композитора. Любой фильм – своеобразный сплав дарований или бездарностей. Да, примат режиссера несомненен. Недаром ленты называют именем режиссера – фильм Рене Клера или Сергея Эйзенштейна… И тем не менее каждая кинокартина – коллективное детище.

Наверное, мучительное желание высказаться о личном, только своем, стремление поделиться чем-то заветным, жажда исповеди и побудили меня к стихотворству. Исповедальность – то, к чему властно тяготеет каждый вид искусства. В этом смысле поэзия наиболее интимна. Превосходит ее разве что музыка. В искренности, правдивости чувств, обнажении тайников души, умении заглянуть в человеческие глубины – наверное, суть поэзии. И, конечно, при этом очень важна форма – гармония рифм, ритмов, а также сочетания, столкновения обычных, стертых слов, от которых к ним возвращается их первородное значение. Истинная поэзия всегда музыкальна, в ней существует некое звуковое волшебство… Я достаточно критически отношусь к своим поэтическим опусам, но они – мои, они выражают мои мысли и чувства и, собственно говоря, больше ни на что не претендуют.

Эта книжка – наиболее полный сборник моих стихов. Если Читателю покажется, что книжка местами чересчур грустна, то пусть он вспомнит, что жизнерадостные и веселые свойства натуры я тратил в это же самое время на создание комедий для кино и театра и там, очевидно, подрастратил свой смеховой запас. Правда, и для стихов тоже кое-что осталось. Если же Читателю покажется, что книжка местами носит чересчур личный, интимный характер, то пусть он вспомнит, что гражданские взгляды были отданы мной в тот же отрезок времени кинематографу, телевидению, театру, публицистике.

Время от времени в ткань этого поэтического сборника будут вкрапливаться небольшие прозаические новеллы, рассказывающие о разных событиях, о судьбе стихов. В общем, то, что осталось за рамками моих поэтических попыток…

Итак, в добрый путь, дорогой Читатель!

Эльдар Рязанов

Апрель 2004 года.

* * *

В трамвай, что несется в бессмертье,

попасть нереально, поверьте.

Меж гениями – толкотня.

И места там нет для меня.

В трамвае, идущем в известность,

ругаются тоже, и тесно.

Нацелился было вскочить,

да черт с ним, решил пропустить.

А этот трамвай до Ордынки.

Я впрыгну в него по старинке,

повисну опять на подножке

и в юность вернусь на немножко.

Под лязганье стрелок трамвайных

я вспомню подружек случайных,

забытых товарищей лица.

И с этим ничто не сравнится!

Сентябрь 1986

Две встречи с Константином Симоновым

Лет в шестнадцать я начал писать стихи. Поэтический зуд не являлся следствием каких-то особых переживаний или небывалого личного опыта. Скорее всего, причиной этому было мужское созревание, интерес к другому полу, типичные для юного возраста мысли о бренности всего земного, о быстротечности жизни. Стихи я писал, конечно, не самостоятельные. Да и откуда ей было взяться-то, самостоятельности?! Сочиняя, я невольно подражал. Что любопытно, подражал высоким поэтическим образцам в той хронологической последовательности, в какой поэты располагались в истории литературы. Начал, стало быть, с имитации Пушкина. Его стихотворные размеры, рифмы, интонации, обороты речи преобладали в самых первых моих опытах. Причем процесс подражания и смены поэтических кумиров происходил бессознательно, я им не управлял. Сначала сами собой получались стихи «под Пушкина». Через месяц-другой я принимался строчить «под Лермонтова». Разница заключалась скорее в тематике, нежели в форме. Темы стихотворений становились безысходней, тоскливей. Влияния Некрасова я почему-то избежал. Как-то случилось, что я прошел мимо его «кнутом иссеченной музы». Зато надолго (аж месяца на два!) застрял на Надсоне. Вот что оказалось близко неимоверно – горькие, печальные строчки, которые к тому же оказались и пророческими: поэт умер двадцати трех лет. Постоянные стихотворные упражнения, кое-какой появившийся опыт давали себя знать – поэтический слух становился тоньше. Отныне моим воображением прочно и надолго завладел Сергей Есенин. 1943–1944 годы, война – поэт со своей кабацкой тоской был в опале. Его уже много лет не переиздавали. Книг Есенина было невозможно достать, стихи ходили в рукописных списках. Я отчетливо помню, как в 1944 году впервые проглотил «Черного человека». Эта поэма считалась особенно опасной и поэтому читали ее тайком, не распространяясь о прочитанном. Примерно так же много лет спустя – в шестидесятых, семидесятых – мы знакомились с «самиздатом» или книгами эмигрантских издательств. Вскоре к Есенину присоединилась Анна Ахматова, на которой тоже лежала печать официального проклятия. Так что подражания стали более сложными. Стихи я писал очень неумелые, как правило, пессимистические и всегда бездарные. Но это я понимаю сейчас. Тогда же мои вирши казались мне изумительными. Каждый новичок, когда видит, что у него вроде все получается как у людей, преисполнен восхищения самим собой. Как часто молодой режиссер, глядя на свои первые экранные опыты, погружается в эйфорию. Подумать только – актеры двигаются, их видно, слышно, что они произносят, кадры склеены между собой. И у автора возникает ощущение чуда: это он смастерил кино, сделал фильм! И видно, и слышно, – словом, все как у людей! А это всего-навсего азы ремесла, которые к искусству пока еще никакого отношения не имеют.

К сожалению, потерялась заветная тетрадочка с моими юношескими опытами. Думаю, если бы я их сейчас почитал, сильно бы потешался. Но некоторые строчки помню.

Я на земле случайный посетитель!

Зашел и вышел – мне далекий путь.

Родная! Вы такая же! Поймите!

Пока есть время, можем мы кутнуть!

Смахивает на пародию. Тут все заемное: мысли, чувства, с позволения сказать, образы. Признаюсь, я был нищ невероятно, и кутнуть мне, в общем-то, было не на что. Так что это заявление не имело под собой никакой реальной почвы. А как вам такой загиб, случайный (обожателем Маяковского я не был никогда):

– Я сегодня

не настроен

на лад философский.

Радость сжата лапою ледяною:

Я измочален

тоскою

чертовскою,

Но все равно

я пою, а не ною!

Конечно, это надо печатать лесенкой. Чтобы было совсем как у Владимира Владимировича.

Я был плодовит, и вскоре у меня образовалась довольно толстая тетрадка стихотворений. Приятелям они, естественно, нравились, но я жаждал услышать профессиональное мнение из уст какого-нибудь знаменитого поэта. Самым знаменитым поэтом в 1944 году был, конечно, Константин Симонов.

Жди меня, и я вернусь,

Только очень жди…

…Так убей же его хоть раз,

Так убей же его скорей!

Сколько раз увидишь его,

Столько раз его и убей!..

Если был в те дни поэт, рожденный военным временем и наиболее полно выразивший это время, – конечно же, это был Константин Михайлович. Ему тогда исполнилось 30 лет, если вдуматься, совсем молодой человек. В стране, пожалуй, нельзя было найти жителя, который не знал бы имени Симонова, его стихов, его любви к Валентине Серовой, не любил бы мужской интонации его стихотворений.

На пикапе драном

И с одним наганом

Первыми врывались в города…

Конечно, стихи надо было показывать ему и только ему. И я принялся за поиски. Не помню уж, каким способом (никаких знакомств в мире литературы и искусства у меня не было!) я раздобыл номер его телефона. И вот я начал регулярно названивать по этому номеру, пока наконец, на седьмой или на десятый день, не откликнулся мужской картавый голос. Это был Симонов. Я объяснил, кто я такой, рассказал, что только окончил десятый класс, пишу стихи, и мне очень хочется показать их ему. Без особого сопротивления Симонов согласился почитать мои опусы. Сейчас я поражаюсь, как это он не увильнул и не отфутболил меня в редакцию какого-нибудь толстого журнала. Может быть, ему была еще внове его неслыханная популярность. Может быть, во время коротких визитов в Москву с линии фронта и из других поездок его еще не допекали многочисленные графоманы. Не знаю. Об этом можно только гадать. Короче, Константин Михайлович сообщил мне адрес, и я понес ему свою заветную тетрадочку. Жил Симонов в ажурном, «кружевном» доме, что напротив нынешней гостиницы «Советская» на Ленинградском проспекте. Там у него, по-моему, была одна комната в коммунальной квартире. Я вручил ему стихи. Мне велено было явиться через неделю.

Через неделю – это была середина лета 1944 года – шел к Симонову от метро «Белорусская». Может быть, у меня в памяти спутались два события, а может, так и было, но в тот день по Ленинградскому шоссе по направлению к центру вели нескончаемую колонну пленных немцев. А я шел навстречу мимо небритых, оборванных, поникших, побежденных фашистов, шел к самому знаменитому поэту нашей страны – первому читателю моих – я в этом был уверен – замечательных стихов. Близился конец войны. Я намеревался поступать в Одесское мореходное училище. Короче, победные трубы гремели в моей душе.

Разговор со знаменитым поэтом оказался кратким. Симонов был учтив, но тратить много времени на меня почему-то не пожелал. Он призвал меня к самостоятельности, сказал, чтобы я перестал подражать другим поэтам, высказал новую для меня в то время мысль, что стихи должны быть неповторимыми и выражать личность автора. А я тогда даже не подозревал об этой истине. Заинтересованности во мне он не проявил никакой и быстро выпроводил за дверь, не забыв всучить обратно мою бесценную рукопись. Но Симонов был вежлив, интеллигентен и ничем не выказал недоброжелательства или пренебрежения.

Помню, что ушел от него без малейшей обиды, без ущемленного или оскорбленного самолюбия, хотя он не сказал о моих стихах ни одного доброго слова. И потом, несмотря на нелестный отзыв, я продолжал думать о Симонове с восхищением и еще несколько лет очень почитал его как выдающегося стихотворца.

А эту самую тетрадку с моими рифмованными разочарованиями в жизни я подал потом во ВГИК, поступая на режиссерский факультет. Там требовалось предъявить собственные литературные произведения. Несмотря на молодость, я понимал, что живу в очень идеологизированной стране. И сообразил, что пессимистическую лирику отдавать негоже: могу произвести неблагоприятное впечатление. Надо было подкрепить этот мрак чем-то советским, оптимистическим. И я быстренько накропал нечто патриотическое, смахивающее на стихи Константина Михайловича. И вставил в тетрадку. Во время собеседования на приемных экзаменах мастер – а им был Григорий Михайлович Козинцев – задал мне вопрос:

– А что вы читали?

Очевидно, он спросил меня об этом потому, что я был моложе всех остальных поступающих – мне еще не исполнилось семнадцати. Я был шокирован и даже возмущен – почувствовал в козинцевском тоне некую снисходительность.

– Я для своих лет читал много, – парировал я. – Пушкина, Лермонтова… и вообще.

– Симонова, я вижу, вы тоже читали, – усмехнулся Козинцев, показав тем самым, что ознакомился с моим поэтическим «творчеством».

– И Симонова, – не почувствовав подковырки, подтвердил я. Я не понимал тогда, что высказывание Козинцева отнюдь не являлось похвалой…

А потом прошло много лет. В середине шестидесятых годов я поселился в том же поселке, где жил Симонов. Иногда мы встречались на улицах нашего дачного поселка, и я здоровался с ним. Он, как воспитанный человек, отвечал. Но я не был уверен, что он знает, кому отвечает на приветствие. Я тогда не вел телевизионных кинопанорам, и в лицо меня никто не знал. Короче, мы никогда не беседовали с Симоновым. Он сам в разговор со мной не вступал, а я навязываться не любил. А к знаменитостям относился особенно отчужденно. Самолюбив был всегда. Очень боялся, что меня могут заподозрить в подлипальстве. Так жизнь и текла. Я снимал фильмы, а потом издал свою первую книгу «Грустное лицо комедии». И вдруг получаю письмо по почте, в конверте с маркой. Первое и последнее письмо от Константина Михайловича Симонова. На конверте мой адрес был напечатан на пишущей машинке, а само письмо написано от руки. Вот оно:

«Дорогой Эльдар Александрович, прочел Ваше «Грустное лицо комедии», книгу, по-моему, очень хорошую, и захотелось сказать Вам то, что как-то все не приходилось сказать, хоть мы и соседи, что я видел все Ваши фильмы (кроме «Девушки без адреса») и люблю их, и, судя по сказанному в Вашей книге, больше люблю те из них, которые больше любите Вы. Вот, собственно, и почти все. Кроме того, Вы делаете дело, которого я совершенно не умею делать, что, в то же время, не мешает мне чувствовать себя Вашим единомышленником в чем-то очень, особенно важном для Вас, для меня и для очень многих других людей, важном прежде всего в жизни, а затем уже и в наших профессиях.

От души желаю Вам всего самого доброго.

Уважающий Вас Константин Симонов 22. V. 78»

Боже, как я был растроган! Получить похвалу от самого К.М. Симонова! От человека, с которым я, практически, не был знаком. Я никогда не бывал у него дома (кроме того давнего случая), он никогда не приходил ко мне, мы ни разу не встречались в каком-либо доме, в какой-нибудь компании. Я знал, как он дьявольски занят! Он писал книги, пьесы, делал документальные фильмы о войне и солдатах, телевизионные передачи, много помогал молодым писателям, просто людям, уйму времени отнимали разнообразные общественные обязанности. Поэт, прозаик, драматург, публицист, киносценарист, редактор – он был всегда в работе, в деле, его трудоспособность изумляла и поражала. И вот такой загруженный сверх головы человек находит время не только прочитать мою книгу, но собственноручно прислать мне теплое, душевное письмо. Можете понять, почему я был так потрясен и взволнован.

Я тут же написал сердечное благодарственное письмо, копии которого, естественно, не сохранил. Мне как-то не пришло это в голову. Почему-то! А потом, в первом издании своей книги «Неподведенные итоги» я признательно упомянул о письме Константина Михайловича как об образце внимательного, хозяйского, заботливого отношения крупного писателя к коллегам, к судьбам нашего искусства. Я привел этот пример как эталон доброжелательства, неравнодушия и внутренней взыскательности. В той книге я не цитировал письма К.М. Симонова, так как считал это нескромным, и привел его полностью сейчас не для того, чтобы похвастаться. Хотя, не скрою, мне было приятно прочитать его еще раз.

Мы так и не встретились с Константином Михайловичем. А потом он умер. Через несколько месяцев после смерти Симонова я натолкнулся в коридоре «Мосфильма» на Лазаря Ильича Лазарева. Лазарь Ильич занимал должность редактора журнала «Вопросы литературы». Писатель-фронтовик, крупнейший литературовед, умница, светлая, талантливая личность, автор замечательных книг – он был близким многолетним другом Константина Михайловича, а после его кончины входил в комиссию по литературному наследию Симонова. По-моему, даже являлся ее председателем.

– Разбирал сегодня переписку Константина Михайловича и наткнулся на его письмо к Вам, – сказал Лазарев. – Приятное письмо.

– А что, Симонов снял с письма копию? – простодушно спросил я.

– Нет, копия у Вас, – усмехнулся Лазарь Ильич. – А подлинник в архиве.

– Как? Этого не может быть! Я помню письмо. Оно написано от руки, – возразил я.

– У Вас копия, сделанная на ксероксе, а оригинал я сегодня держал в руках, – настаивал Лазарев.

Придя домой, не без труда разыскал письмо К. М. Симонова.

Пощупал бумагу и убедился, что Лазарев прав. У меня был фотоснимок с письма!.. Тогда, в семьдесят восьмом, я даже не подозревал, что существует такая копировальная техника, как «ксерокс». И ничего не заподозрил.

Совершая свой замечательный бескорыстный поступок, Симонов отослал мне копию, а подлинник сразу же положил в архив.

На этот раз я был потрясен вторично! Какая же забота о вечности! Какая сосредоточенность на бессмертии! Какого же он был мнения о каждом своем шаге, если так старался сохранить его для истории! Не говорю уж о том, что он ни в грош не ставил меня!

Я даже вспотел от напряжения. Ну, в крайнем случае, оставил бы в своем архиве (ведь сохранилась бы!) копию, а адресату все-таки отослал бы подлинник. Это было бы по-людски. Какое тщеславие! Какая мелочность! А рядом щедрость и доброта! Как неоднозначны люди! И как мы, в сущности, мало знаем о них.

P. S. Поостыв, я подумал: а может, это не сам Симонов так поступил, а его литературный секретарь, когда получила оригинал письма Константина Михайловича для отправки мне. «Пусть лучше подлинник останется в архиве писателя, а с адресата будет достаточно и копии», – подумала, может быть, секретарь К. М. Симонова. Может быть! Не знаю. Не хочется неважно думать о Константине Михайловиче, удобнее так подумать о его литературном секретаре. И, кроме того, вся эта история с копией не стоит выеденного яйца по сравнению с его поступком – посылкой мне этого письма…

Музыка жизни

* * *

В мои годы сердечная лирика?

Ничего нет смешней и опасней.

Лучше с тонкой улыбкой сатирика

сочинять ядовитые басни.

Не давать над собой насмехаться,

тайники схоронить в неизвестность,

и о чувствах своих отмолчаться,

понимая всю их неуместность.

Иль, вернее сказать, запоздалость,

потому что всему свои даты…

Но идет в наступленье усталость,

и все ближе и горше утраты.

* * *

Меж датами рожденья и кончины

(а перед ними наши имена)

стоит тире, черта, стоит знак «минус»,

а в этом знаке жизнь заключена.

В ту черточку вместилось все, что было.

А было все! И все сошло, как снег.

Исчезло, растворилось и погибло,

чем был похож и не похож на всех.

Погибло все мое! И безвозвратно.

Моя любовь, и боль, и маета.

Все это не воротится обратно,

лишь будет между датами черта.

Монолог «художника»

Прожитая жизнь – сложенье чисел:

сумма дней, недель, мгновений, лет.

Я вдруг осознал: я живописец,

вечно создающий твой портрет.

Для импровизаций и художеств

мне не нужен, в общем, черновик.

Может, кто другой не сразу сможет,

я ж эскизы делать не привык.

Я малюю на живой модели:

притушил слезой бездонный взгляд,

легкий штрих – глазищи потемнели,

потому что вытерпели ад.

Я прорисовал твои морщины,

в волосы добавил белизны.

Натуральный цвет люблю в картинах,

я противник басмы или хны.

Перекрасил – в горькую! – улыбку,

два мазка – итынехороша.

Я без красок этого добился,

без кистей и без карандаша.

Близких раним походя, без смысла,

гасим в них глубинный теплый свет.

Сам собою как-то получился

этот твой теперешний портрет…

Листопад

Как тебе я, милый, рад,

мот, кутила-листопад.

Ты, транжира, расточитель,

разбазарил, что имел.

Мой мучитель и учитель,

что ты держишь на уме?

Разноцветные банкноты

тихо по миру летят,

а деревья, как банкроты,

изумленные торчат.

Жизнь безжалостная штука,

сложенная из утрат…

Ты прощаешься без звука,

друг мой, брат мой листопад:

отдаешь родные листья,

ты – образчик бескорыстья.

Успокой мою натуру,

ибо нет пути назад.

Разноцветные купюры

под ногами шелестят…

Я беспечен, я – бездельник,

я гуляю наугад,

а в садах костры из денег

в небо струйками дымят.

Как тебе я, милый, рад,

листопад – мой друг и брат.

* * *

Существую в натуге,

в заколдованном круге,

тороплюсь, задыхаюсь и боюсь опоздать.

Меня кроют невежды,

покидают надежды,

но несусь!.. И не в силах я себя обуздать.

Что же это такое?

Нет на сердце покоя,

мой паршивый характер – неуемный злодей.

Откажусь от амбиций,

надо угомониться,

жить попроще, полегче, безо всяких затей.

Новизны ждать наивно,

как-то бесперспективно…

Я за склоны цепляюсь, я давно на весу.

Ох, хватило бы силы

сзади выдернуть шило!

На душе стало б тихо, как в осеннем лесу.

Но несу, как проклятье,

окаянный характер.

Он сильней, он – хозяин; и ворочает мной.

В суете и тревоге

я бегу по дороге,

пока сам не останусь у себя за спиной.

1985

* * *

Жизнь, к сожалению, сердита,

она не жалует старье.

Одни взлетают на орбиту,

другие катятся с нее.

Таков закон круговорота,

и исключений никаких:

одни уходят за ворота,

иные входят через них.

И те, кто взлезли на орбиту,

и те, кто шлепнулся, упал,

одною, в общем, ниткой шиты…

И у разбитого корыта

у всех на всех – один финал!

Откинешь в сторону копыта,

хоть будь ты вошь, хоть будь ты вождь…

Обратные пути закрыты —

жизнь не воротишь, не вернешь.

1983

* * *

Мы отпускаем тормоза…

Кругом весна, в глазах раздолье!

К нам собираются друзья,

а мы готовимся к застолью.

Да будет день – из лучших дней!

Пусть все из нас его запомнят.

Мы в гости ждем своих друзей

и отворяем окна комнат.

Мы накрываем длинный стол,

сердца и двери открываем.

У нас сегодня торжество:

мы ничего не отмечаем.

По кухне, где колдуешь ты,

гуляет запах угощенья.

Бутылки жаждут пустоты,

закуски ждут уничтоженья!

И вот друзья приходят в дом,

добры их лица и прекрасны,

глаза их светятся умом,

а языки небезопасны.

А я давно хочу сказать —

и тут не ошибусь, наверно, —

что если судят по друзьям,

то мы талантливы безмерно.

Да, если мерить по друзьям,

то мы с тобой в большом порядке;

нас упрекнуть ни в чем нельзя,

нас миновали недостатки.

О, если по друзьям судить,

то человечий род – чудесен!..

А нам наш день нельзя прожить

без пересудов, шуток, песен.

Беспечно, как дымок, клубясь,

беседа наша побежала,

и почему-то на себя

никто не тянет одеяла.

Стреляют пробки в потолок,

снуют меж нами биотоки.

Здесь совместимостей поток,

в друзьях и сила, и истоки.

Подарку-дню пришел конец,

и гости уезжать собрались.

Незримой нежностью сердец

мы между делом обменялись.

И вот друзья умчались вдаль,

как удаляется эпоха…

Остались легкая печаль

и мысль, что и вдвоем – неплохо!

* * *

Я себе не выбрал для прожития

ни страну, ни время, ни народ…

Жизнь мою придумали родители,

ну, а я вот бьюсь который год.

Время оказалось неуютное,

а страна – хвастунья первый сорт,

где обманут лживыми салютами

лопоухий, пьяненький народ.

Белое там выдают за черное,

дважды два там восемь или шесть.

Если существует там бесспорное,

это то, что нечего там есть.

Велика страна моя огромная,

потому и будет долго гнить,

Мертвая, чванливая и темная…

Только без нее мне не прожить.

Не теперь бы и не тут родиться,

да меня никто не опросил,

вот и должен я терпеть, ютиться,

хоть порой и не хватает сил.

Лишь одно меня на свете держит —

что всегда со мною рядом ты,

твоих глаз безудержная нежность,

детская улыбка доброты.

Я не выбрал время для прожития…

И меня охватывает страх,

если б не были умны родители,

мы б с тобой не встретились в веках…

Май 1983

* * *

Как много песен о любви к Отчизне!

Певцы со всех экранов и эстрад,

что, мол, для Родины не пожалеют жизни,

через динамики на всю страну кричат.

А я б о том, что глубоко интимно,

не декламировал, не пел бы, не орал.

Когда о сокровенном пишут гимны,

похоже, наживают капитал.

Земля не фразы требует, а плуга.

Как ей осточертели трепачи!

Вот мы с землей посмотрим друг на друга

и о любви взаимной помолчим…

1986

Через десять лет

Теперь поют с презреньем об Отчизне

певцы со всех экранов и эстрад.

Мол Родина – уродина – их жизни

сгубила поголовно, все подряд.

То славословили, сейчас, танцуя, хают.

О как великолепен их запал!

Неловко, если льстят и если лают,

при этом наживая капитал.

Стране своей отвесив оплеуху,

приятно безнаказанно пинать

край, где родился… И честить, как шлюху,

какая б ни была, родную мать!

1995

* * *

У жизни нашей кратки сроки.

Мы, как бумага для письма,

где время пишет свои строки

порой без чувства и ума.

Вся наша жизнь – дорога к смерти,

письмо, где тексты – ерунда.

Потом заклеют нас в конверте,

пошлют неведомо куда…

И нет постскриптума, поверьте.

1982

Детские стихи о Рязанове, сочиненные им же самим

Так что же такое Рязанов Эльдар?

Расскажем о нем по порядку:

Рязанов не молод, но он и не стар,

не любит он делать зарядку.

Умеет готовить салат и омлет,

гордится собой как шофером.

В кино он работает множество лет,

и там он слывет режиссером.

Врывается часто в чужие дома —

ему телевизор отмычка —

и любит поесть до потери ума,

а это дурная привычка.

В одежде не франт, не педант, не эстет,

как будто небрежна манера.

Он просто не может купить туалет —

увы! – не бывает размера.

Эльдар Александрович – из толстяков,

что рвутся худеть, но напрасно.

И если работа – удел дураков,

Рязанов – дурак первоклассный.

На склоне годов принялся за стихи,

себя не считая поэтом.

Имеет еще кой-какие грехи,

но здесь неудобно об этом.

В техническом смысле он полный дебил,

в компьютерный век ему трудно.

Но так получилось: он жизнь полюбил,

и это у них обоюдно.

Представьте, Рязанов удачно женат,

с женою живет он отлично.

Он любит друзей и хорошему рад.

И это мне в нем симпатично.

1982

* * *

В одном маленьком городе Финляндии я стоял на углу улиц Паасикиви и Маннергейма…

Довелось мне поездить по белому свету…

Раз в соборе стоял у могильных оград.

За одной упокоилась Елизавета,

а в соседней могиле – Мария Стюарт.

Королевы соперничали, враждовали,

и одна у другой ее жизнь отняла.

А потом они рядом, как сестры, лежали,

и история Англии дальше текла.

Тут родное я вспомнил и стало мне жарко,

я такое представил, что мысли волчком:

на углу Павла Первого и Карла Маркса

будто занял я очередь за молоком.

Въехал против движенья на площадь Хрущева

по бульвару Высоцкого я, например.

И в районном ГАИ Александра Второго

меня долго мурыжил милиционер.

Никогда не страдал я тоской по царизму.

Не эсер, не кадетяинемонархист.

Только то, что случилось когда-то в отчизне, —

не для правок, дописок и вымарок лист.

Мы – хромые, кривые, глухие, косые,

мы – послушные дети любых перемен.

Почему же истории нет у России?

Почему у нас только текущий момент?

1983

* * *

Ржавые иголки на снегу…

Значит, ветер после снегопада

сдунул с елок, словно шелуху,

то, что на ветвях держалось слабо.

Мы ведь тоже держимся едва.

Пожили… Порядком проржавели.

Как на карауле, дерева

ждут последней гибельной метели.

1985

Детский рисунок

Речку знобит от холода,

вздулась гусиной кожей,

серым дождем исколота,

не может унять дрожи.

В лодке парочка мокнет,

может, у них рыбалка.

Свет зажигается в окнах,

этих промокших жалко.

Возникли на лике речки

от корабля морщины.

Дым из трубы свил колечки,

корабль проехал мимо.

Речка уставилась в тучи,

небо упало в реку…

Только не стало мне лучше,

чудику-человеку.

1983

* * *

Стихи – капризная материя,

непредсказуемый предмет.

Им широко открою двери я

и жду, а их все нет и нет.

А коль приходят, то незваными…

Тогда бросаю все дела.

Всегда так было с графоманами,

а я – ура! – из их числа.

* * *

Все я в доме живу,

в том, который снесли и забыли;

на работу хожу,

ту, где должность мою упразднили;

от мороза дрожу,

хоть метели давно отшумели,

и по снегу брожу,

что растаял в прошедшем апреле.

1983

* * *

Почему участь горькая выпала мне?

Почему я родился в несчастной стране?

Почему беспросветно живет мой народ?

Почему этот строй он к чертям не пошлет?

Почему он привык к неживым словесам?

Почему он за дело не примется сам?..

У меня еще много таких «почему»,

но ответов на них не найду, не пойму…

1985

Память о Санкт-Петербурге

Как обычно, примчался под вечер

легкий северо-западный ветер.

Он принес разговоры и запахи,

что случилось на северо-западе.

Этот бриз – мой старинный приятель,

он меня заключает в объятья,

в ухо разные тайны бормочет,

мы шушукаемся и хохочем,

ходим-бродим по берегу за́пани,

вспоминаем о северо-западе…

А потом налетают жестоко

ветры знойные с юго-востока,

и меняется все в одночасье,

убегает мой друг восвояси.

И бреду я домой одиноко

в душных струях, что с юго-востока.

Жду, что завтра примчится под вечер

свежий северо-западный ветер.

Соткан он из прохлады и влаги,

он колышет истории флаги.

Принесет дорогие известья,

и опять мы закружимся вместе,

перепутаем шорохи, запахи…

Мое сердце на северо-западе.

* * *

Жизнь одного уложится в строфу.

На чью-то жизнь не хватит и поэмы.

Иной по веку мчится, как тайфун,

другой медлительно смакует время.

Казалось, что я жил, как песню пел:

как строчки – дни, а годы – как баллады.

Но сколького не сделал, не успел…

Немало в прожитом смешной бравады.

Шикарна мина при плохой игре.

А жизнь-то вся в одну влезает строчку:

мол, вроде, жил… да помер в октябре…

декабре… январе.

И вот и все. И можно ставить точку.

1983

Абстрактная живопись

Я не то чтобы тоскую…

Возьму в руки карандаш,

как сумею нарисую

скромный простенький пейзаж:

под водой летают галки,

солнца ярко-черный цвет,

на снегу кровавом, жарком

твой прозрачный силуэт.

От луны в потоке кружев

льется синенький мотив,

и бездонный смелый ужас

смотрит в белый негатив.

Дождь в обратном странном беге,

чей-то невидимка-след.

Тень огромная на небе

от того, чего и нет.

1980