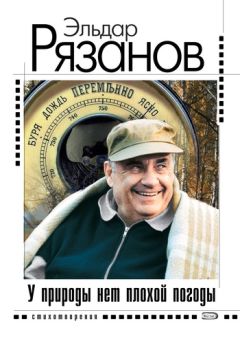

Текст книги "У природы нет плохой погоды"

Автор книги: Эльдар Рязанов

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

* * *

Я в мир вбежал легко и без тревоги…

Секундных стрелок ноги, семеня,

за мной гнались по жизненной дороге,

да где там! – не могли догнать меня.

Не уступал минутам длинноногим,

на равных с ними долго я бежал.

Но сбил ступни о камни и пороги,

и фору, что имел, не удержал.

Ушли вперед ребята-скороспелки,

а я тащусь… Но все же на ходу.

Меня обходят часовые стрелки, —

так тяжело сегодня я иду.

Пляж в Ниде

Безветрие. Безверие.

Большой песчаный пляж.

Как будто все потеряно,

и сам я, как муляж.

На вышках пограничники,

контроль и пропуска.

Поляна земляничная,

невнятная тоска.

Тела на солнце жарятся,

играют дети в мяч.

Безжалостное марево

нас душит, как палач.

Отсюда сгинуть хочется —

не знаю лишь куда —

сквозь ветер одиночества…

В душе – белиберда.

Я в зыбком ожидании,

в зубах хрустит песок,

и нервно, как в рыдании,

пульсирует висок.

Безветрие… Безверие…

Густая духота…

Забытые намеренья…

Транзистор… Теснота…

1984

Ноябрь

Исступленно кланялись берёзы,

парусил всей кроной ржавый дуб.

Мужичонка, поутру тверёзый,

разбирал трухлявый черный сруб.

Три дымка курилось над селеньем.

Ветер покрутился и утих.

Вдруг явилось сладкое виденье —

возле клуба крытый грузовик.

Надпись на борту «Прием посуды»

за литровку написал маляр…

Вот пошли из всех калиток люди,

мужики и бабы, млад и стар.

В валенках, в берете на затылке

и по две авоськи на руке

пер старик порожние бутылки

к благодетелям в грузовике.

Шел верзила с детскою коляской,

бережно толкал перед собой;

не дитя, а разные стекляшки

голосили в ней наперебой.

Паренек в замызганной ушанке,

явно не по детской голове,

как бурлак, волок посуду в санках

по осенней грязи и ботве.

Ерзали и звякали бутыли

у старухи в рваной простыне.

Где-то петухи заголосили,

вороны сидели на стерне.

Тишина надмирная повсюду.

Иней под подошвами шуршал:

населенье шло сдавать посуду

истово, солидно, не спеша.

Очередь безмолвная стояла.

Все вращалась хмурая земля.

А пустая, испитая тара

возвращалась на круги своя.

* * *

Прошедший год был мною недоволен, —

чего-то я себе напозволял.

Теперь я неугоден, недозволен…

Все говорят, в опалу я попал.

Прошедший год предал меня забвенью,

а если проще, предал он меня…

Но я не предавался огорченью, —

какие-то интриги и фигня.

От жизни оттолкнув, меня ломают.

Не в силах ухватить я новый шанс.

О мой характер ноги вытирают,

а всё ж никак не могут взять реванш.

Тот год ушел… А новый мной доволен,

я в нимбе весь, взошла моя заря…

Но ныне болен я, что вседозволен

и помещен в листки календаря.

Потрафил, видно, я… Власть в упоенье.

Меня размножив, предала меня.

И я тону в повальном одобренье,

Которое такая же фигня.

Как время меня нынче обожает!

Лелеет, холит, мне дает карт-бланш

и до смерти в объятиях сжимает —

берет свой задержавшийся реванш.

1983

Апрель

По грязи чавкают шаги,

шуршат о твердый наст подошвы,

в ручьях я мою сапоги.

Земля в чащобе – крик о прошлом.

Тут прошлогодних желтых трав

торчат поломанные стебли,

разбросан бурых листьев прах,

и умирает снег последний.

Трухлявые сучки везде,

на лужах ржавые иголки.

И отражаются в воде

немые, сумрачные елки.

Жизнь представляется порой

какой-то конченой, далекой…

Но под березовой корой

пульсируют живые соки.

Согрет дыханием земным,

лес оживет без проволочки.

Как с механизмом часовым

дрожат на ветках бомбы-почки.

Где рядом почерневший снег,

продрались трав зеленых нити.

Лес замер, словно человек

перед свершением событий.

Не слышно натяженья струн.

Лес полон скрытого азарта,

как победительный бегун,

что сжат пружиной перед стартом.

Здесь бескорыстен птичий смех,

здесь все в преддверии полета.

Вдруг о себе напомнил век

далеким гулом самолета.

Я выпустил из рук тоску

в весенний ветер непослушный…

А по последнему ледку

скакали первые лягушки.

Бессонница

Слышно – шебуршат под полом мыши,

сквозь окно сочится лунный свет.

Плюхнулся на землю с елки снег,

от мороза дом кряхтит и дышит.

Скоро рассветет, а сна все нет.

Извертелся за ночь на подушке,

простыни в жгуты перекрутил,

а потом постель перестелил

и лежал недвижный и послушный,

огорчаясь ссорами светил.

Всё не спал и видел хаотичный

о себе самом престранный фильм:

я герой в нем, но герой в кавычках.

Нету сил послать к чертям привычки,

взять и отмочить нежданный финт.

Вот летаю с кем-то до рассвета…

Вижу, что безделье мне к лицу…

Вот целую руку подлецу…

Скачет фильм по рваному сюжету.

Жаль, что к несчастливому концу…

Проскрипела за окном береза,

на полу сместился синий блик.

В пустоте безмолвен горький крик

и шумят задушенные слезы…

Это, видно, сон меня настиг.

1985

Музыка жизни

Что жизнь? Музыкальная пьеса:

соната ли, фуга иль месса,

сюита, ноктюрн или скерцо…

Там ритмы диктуются сердцем.

Пиликает, тренькает, шпарит,

бренчит иль бывает в ударе,

играется без остановки.

Меняются лишь оркестровки…

Ребячии годы прелестны,

хрустальны, как отзвук челесты.

Потом мы становимся старше,

ведут нас военные марши,

пьяняще стучат барабаны,

зовущие в странные страны.

Но вот увенчали нас лавры —

грохочут тарелки, литавры,

а как зажигательны скрипки

от нежной зазывной улыбки.

Кончается общее «тутти»,

не будьте столь строги, не будьте:

мелодию – дивное диво

дудим мы порою фальшиво.

Проносится музыка скоро

под взмахи судьбы – дирижера…

Слабеют со временем уши,

напевы доносятся глуше,

оркестры играют все тише…

Жаль, реквием я не услы…

Ленивое

Я более всего

бездельничать мечтаю,

не делать ничего,

заботы отторгая.

Я лодырь и лентяй,

ужасный лежебока.

Хоть краном поднимай,

пусть подождет работа.

Проснуться поутру,

валяться всласть, зевая.

О, как мне по нутру,

признаюсь, жизнь такая.

Бессмысленно глазеть,

на потолок уставясь!

Лень – сладкая болезнь,

что вызывает зависть.

Трудиться не люблю.

Работать не желаю.

Подобно королю,

знать ничего не знаю.

Что ж делать, я – таков!

Да только, между прочим,

работа дураков,

к несчастью, любит очень.

Она со всех сторон

все время в наступленье.

А я немедля в сон,

я весь – сопротивленье.

Безделье – моя цель.

Я в койке, как в окопе.

Но где-то через щель

пролезли эти строки…

1985 год

Старичок-бодрячок

полон оптимизма,

энергичен, как волчок,

бегает по жизни.

Он кривой, как сморчок,

глух и шепелявит.

Старичок-бодрячок

все кричит о славе.

Старичок-паучок —

у него команда…

Попадись на крючок —

станешь есть баланду.

Он упрям, как бычок,

сильно напирает;

старичок-бодрячок

ордена хватает.

Заиграл вдруг смычок

маршик похоронный.

Старичок наш – молчок,

сник, неугомонный.

Нет теперь дурачка,

он на катафалке.

Старичка-бодрячка

как-то даже жалко.

* * *

Не знаю. Быть может, и вправду на небе

был вытащен мой незадачливый жребий —

родиться в стране под названьем Россия…

Судьба поступила со мной некрасиво.

И дело не в том, что печальна природа

иль свойства дурны у родного народа.

Народов других мой не хуже, не лучше,

но с ним приключился трагический случай:

словами и лозунгами взбудоражен,

народ развернулся в неистовом раже,

напился он крови, отрекся от Бога —

и вверил судьбу подлецам – демагогам…

1985

* * *

Жизнь скоро кончится… Меня не станет…

И я в природе вечной растворюсь.

Пока живут в тебе печаль и память,

я снова пред тобою появлюсь.

Воскресну для тебя, и не однажды:

водою, утоляющею жажду,

прохладным ветром в невозможный зной,

огнем камина ледяной зимой.

Возникну пред тобой неоднократно, —

закатным, легким, гаснущим лучом

иль стаей туч, бегущих в беспорядке,

лесным ручьем, журчащим ни о чем.

Поклонится с намеком и приветом

кровавая рябиновая гроздь,

луна с тобою поиграет светом

иль простучит по кровле теплый дождь.

Ночами бесконечными напомнит

листва, что смотрит в окна наших комнат…

Повалит наш любимый крупный снег —

ты мимолетно вспомнишь обо мне.

Потом я стану появляться реже,

скромнее надо быть, коль стал ничем.

Но вдруг любовь перед тобой забрезжит…

И тут уж я исчезну насовсем.

* * *

Хочется легкого, светлого, нежного,

раннего, хрупкого и пустопорожнего,

и безрассудного, и безмятежного,

напрочь забытого и невозможного.

Хочется рухнуть в траву непомятую,

в небо уставить глаза завидущие

и окунуться в цветочные запахи,

и без конца обожать все живущее.

Хочется видеть изгиб и течение

синей реки средь курчавых кустарников,

впитывать кожею солнца свечение,

в воду, как в детстве, сигать без купальников.

Хочется милой наивной мелодии,

воздух глотать, словно ягоды спелые,

чтоб сумасбродно душа колобродила

и чтобы сердце неслось, ошалелое.

Хочется встретиться с тем, что утрачено,

хоть на мгновенье упасть в это дальнее…

Только за все, что промчалось, заплачено,

и остается расплата прощальная.

Зима

Город маревом окутан,

весь обвязан и опутан

проводами белыми.

Стужа забирает круто —

все заиндевелое.

На заснеженной коряге,

словно кляксы на бумаге,

коченеют вороны

и зрачки сквозь призмы влаги

крутят во все стороны.

Не пробиться сквозь туманы,

воздух плотный, оловянный,

атмосфера твердая.

Холодрыга окаянный

обжигает морды.

Мир – огромная могила.

Все погибло, все застыло.

Тишь! Ледовая беда!

Кажется, что эта сила

не оттает никогда.

Тело до костей промерзло,

больше не согреется.

Черное воронье кодло

тоже не надеется.

* * *

Ветер закружился над деревней,

хищный ветер из холодной мглы…

Завздыхали бедные деревья,

закачались голые стволы.

Сокрушенно наклонялись елки —

шум верхушек, шелест, шорох, стон…

Словно где-то ехал поезд долгий

под какой-то затяжной уклон.

Слезы с веток сыпались на крышу,

сучья глухо падали в траву.

Этот безутешный шепот слышу,

с чувством сострадания живу.

12 апреля 1986

Дебютанту-стихотворцу было 49 лет…

Новелла

Я шел по опустошенному осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Где-то сиротливо каркали невидимые вороны. Я вышел на опушку. Передо мной покатым косогором стелилось поле. Рыжая стерня, схваченная инеем, серебрилась. На горизонте темнела узкая полоска дальнего леса. Крыши деревеньки высовывались из-за косогора, на котором прочно стояли могучие двухэтажные стога. Освещение было тусклое, хмурое. Серо-синие низкие облака недвижно повисли над озябшим полем. Казалось, я нахожусь не в тридцати километрах от Москвы, а за тысячи верст, и живу не в двадцатом веке, а лет эдак двести назад.

Свежий сухой воздух покалывал щеки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг, сама собой, в голове возникла строчка:

У природы нет плохой погоды…

Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась вторая:

Каждая погода – благодать…

Если учесть, что я уже более тридцати лет, со времен давней юности, не занимался стихосложением – это было странно. Я думал, что сейчас это наваждение пройдет, но вышло иначе. Неудержимо поползли следующие строки:

Дождь ли, снег… Любое время года

Надо благодарно принимать…

Я удивился. Честно говоря, мне показалось, что строфа недурна. И вдруг случилось необъяснимое: строчки полезли одна за другой. Не прошло и двадцати минут, как стихотворение сочинилось само, не обращая на меня никакого внимания, как бы помимо моей воли.

Я быстро повернул домой, бормоча строчки, повторяя их, так как боялся, что стихотворение забудется. Войдя в дом, я немедленно перенес все на бумагу.

Шел 1976 год. Мне как раз исполнилось сорок девять. До сих пор я имел дело с сочинением в рифму (не считая той самой юношеской тетрадки), только однажды, в 1961 году, когда писал сценарий «Гусарская баллада» по пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Но тогда нужно было написать стихи «под Гладкова», чтобы они не выбивались из текстовой ткани пьесы и чтобы в них не было ничего самостоятельного, своего.

Например, эпизод, где Шура освобождает захваченного в плен французскими мародерами генерала Балмашева, посланца русского императора к фельдмаршалу Кутузову. После прыжка с дерева на крышу кареты Шура в гусарском костюме расправляется с кучером и, вскочив верхом на одну из запряженных в карету лошадей, угоняет экипаж с пленным генералом от французов. Доставив Балмашева на околицу деревни, где размещался штаб Кутузова, она распахивает дверцу кареты.

Генерал:

Благодарю вас, храбрый мой спаситель!

Мою сердечную признательность примите.

Но как смогли вы?!

Шура (подходит к своему коню, садится в седло):

Все ведь обошлось…

Здесь, в штабе, вы найдете все, что нужно.

А мне пора… Простите! Служба…

Генерал:

Я государя адъютант, граф Балмашев.

До скорой встречи, мой герой отважный!

Отныне я навеки ваш должник.

Но долго быть в долгу я не привык…

Да… как зовут вас?

Шура (давая шпоры коню):

Это, граф, неважно…

В следующий раз я тряхнул стариной в 1971 году – вместе с Зиновием Гердтом мы сочинили куплеты к семидесятилетию Михаила Ромма. Это были куплеты «завистников», с мелодией, взятой на прокат у нищих, поющих в электричках, с нехитрой стилистикой, напоминающей кич. Аккомпанировал нам, кстати, Петр Тодоровский.

К примеру:

А как поступил юбиляр с Кузьминою?

Пусть знает советский народ:

он сделал артистку своею женою!

Все делают – наоборот!

Артисты меняют любовные фразы

от переполнения чувств.

А он с Кузьминой не развелся ни разу —

какой он работник искусств?!

Однако после этих двух выплесков наступило глухое многолетнее стихотворное безмолвие, и не было никаких признаков того, что в душе зреют какие-либо поэтические ростки. Так продолжалось до тех пор, пока не родилось стихотворение «У природы нет плохой погоды…»

Потом изредка (очень редко!) меня посещало эдакое странное состояние души, в результате чего возникали небольшие стихотворения. Как правило, грустные. Даже горькие. Я объяснял это тем, что веселые, жизнерадостные силы я трачу в комедиях, а печаль тоже требует своего выражения, своего выхода. Может, это объяснение и не научно, но меня оно удовлетворяло.

Постепенно стихотворные «припадки» стали учащаться, и я даже завел большую, толстенную тетрадь, куда вписывал свои поэтические зигзаги. Иногда стихи рождались почти ежедневно, иной раз пауза длилась несколько месяцев. Я стал анализировать состояние, когда меня «посещала Муза», для того, чтобы потом попытаться вызвать искусственно аналогичное настроение. Но ничего из этого не получилось, стихи приходили или не приходили только тогда, когда этого хотели именно они, а не я. Вероятно, подобное свойство – первый признак дилетантизма, любительщины. Однако, честно признаюсь, очень хотелось напечататься, так сказать, встать вровень с профессиональными поэтами. У меня уже накопилось несколько десятков стихотворений, о которых никто не подозревал. А мне очень хотелось проникнуть в толстое литературное периодическое издание! И я наконец решился! Составил подборку стихотворений (штук эдак пятнадцать) и отнес в журнал «Октябрь». Предстояла подлинная проверка моих поэтических данных. Меня, конечно, знали, но все-таки не как поэта. В этом качестве я представал впервые, пришел, в общем-то, с улицы. Как ни странно, редакция «Октября» решилась на этот рискованный шаг. Дело тянулось довольно долго. Стихи раздали всем членам редколлегии, они делали замечания, что-то выкидывали, что-то предлагали переделать. В конечном итоге было отобрано восемь стихотворений и одна эпиграмма – четверостишие. Я тут же предложил лихое название «Восемь с половиной»[1]1

Такое же название носила великая кинолента Феллини.

[Закрыть]. Но в «Октябре» работали люди серьезные, они предпочли более оригинальный заголовок. Впервые увидев экземпляр журнала, где было написано: «Эльдар Рязанов. Из лирики», я вздрогнул. Во-первых, это неординарное название стало для меня сюрпризом, а потом, так можно было, по моему мнению, назвать подборку стихов человека, который печатался неоднократно.

Итак, в десятом номере «Октября» за 1983 год состоялся мой поэтический дебют, состоялось, как я тогда думал, рождение поэта. И я начал ждать откликов. Признаться, я был избалован вниманием зрителей. После каждой киноленты, после каждой телевизионной передачи приходили и приходят сотни писем с отзывами, рецензиями, претензиями и похвалами. Чего только люди не пишут!

Но в данном случае царило полное молчание. Я понимал, что стихи могут не понравиться. Но тогда возникли бы негативные оценки. Не было никаких! Я не сказал ни одному человеку, включая друзей и знакомых, что теперь вроде бы являюсь профессиональным стихотворцем, меня ведь напечатали! Но надеялся, что кто-нибудь из приятелей или коллег узнает об этом самостоятельно и, в крайнем случае, хотя бы удивится. Все-таки не каждый день кинорежиссеры публикуют собственные стихи! Не тут-то было! Конечно, неважное качество стихов могло способствовать стене безмолвия, но главный вывод, который я сделал: интеллигенция толстых журналов не читает. Я говорю не о нынешнем времени, когда никто не читает ничего, а о 1983 годе. Я, честно говоря, не расстроился, ибо ставки на эту публикацию не делал никакой, ведь жил я не с этого. Ну, потешил тщеславие и довольно. Тем более я снимал в то время «Жестокий романс», был занят, уставал смертельно. И вскоре вообще позабыл об этом случае. Но стихи порой пописывал. Тогда, когда они сами, без спросу, посещали меня…

Постепенно мои рифмованные грехи стали попадаться на глаза читателям довольно часто – публикаций в разных журналах было изрядно. И когда меня в те годы на так называемых творческих вечерах спрашивали, почему это я вдруг ударился в поэзию, я выстроил достаточно стройную теорию. «Заниматься не своим делом, – объяснял я, – добрая традиция нашей интеллигенции. Недаром Евгений Евтушенко увлекся кинорежиссурой, а Роберт Рождественский стал вести телепередачу «Документальный экран». Что же касается Андрея Вознесенского, то он соорудил архитектурную часть памятника (автором был скульптор Зураб Церетели), посвященного 200-летию присоединения Грузии к России. Всем этим крупным поэтам, естественно, стало не до стихов. Они оказались заняты другими, более важными делами. И в нашей поэзии образовался некий вакуум. Кто-то должен был его заполнить. Этим «кем-то» оказался именно я. Если вдуматься, я попросту спасал отечественное стихосложение…»

…А осенью 1986 года я попал в Боткинскую больницу. Заболел. И не только в прямом смысле, но и в переносном. А именно, как бешеный, сочинял стихи. Каждый день. Иной раз и по два стихотворения на дню. Болезнь резко меняет психологию человека. Между здоровыми и больными как бы проходит некая незримая грань. Тем не менее граница эта очень строгая, жесткая. Здоровые этой черты, как правило, не замечают. Но больные ощущают свою ущербность и некое отторжение от остального мира. И я целиком и полностью погрузился в мир болеющих. Это не значит, что все стихотворения, написанные в больнице, были печальными. Случались и шуточные, и озорные. Но самым удивительным для меня было то, что стихотворная энергия не скудела. Я не расставался с блокнотом и авторучкой, чтобы немедленно зафиксировать на бумаге буквально наседающие, обгоняющие друг друга строчки. Когда я перешел из Боткинской больницы в другую, откуда стал каждый день ездить на съемки «Забытой мелодии для флейты», поэтическая лихорадка кончилась. Я собрал все стихи, написанные за сентябрь 1986 года, и назвал их весьма скромно: «Боткинская осень». Стихотворения, помеченные сентябрем 1986 года, были написаны во время болезни…

Боткинская осень

Впервые

Все поплыло перед глазами,

и закружился потолок.

За стенку я держусь руками,

пол ускользает из-под ног.

И вот я болен. Я – в кровати…

Беспомощность не по нутру.

Стараюсь в ночь не засыпать я,

боюсь, что не проснусь к утру.

* * *

Как будто вытекла вся кровь,

глаз не открыть, набрякли веки.

Но звать не надо докторов —

усталость это в человеке.

А за окном трухлявый дождь.

И пугало на огороде

разводит руки… Не поймешь,

во мне так худо иль в природе.

Тоскуют на ветвях навзрыд

грачами брошенные гнезда.

Но слышен в небе птичий крик:

вернемся рано или поздно!

Хочу тоску преодолеть.

Надеюсь, что преодолею.

А ну-ка, смерть! Не сметь! Не сметь!

Не сметь садиться мне на шею!

Сентябрь 1986

Больница

И я, бывало, приезжал с визитом

в обитель скорби, боли и беды

и привозил обильные корзины

цветов и книжек, фруктов и еды.

Как будто мне хотелось откупиться

за то, что я и крепок, и здоров.

Там у больных приниженные лица,

начальственны фигуры докторов.

В застиранных халатах и пижамах

смиренный и безропотный народ,

в палатах по восьми они лежали,

как экспонаты горя и невзгод.

Повсюду стоны, храп, объедки, пакость,

тяжелый смрад давно немытых тел.

Бодры родные – только б не заплакать…

Вот тихо дух соседа отлетел…

А из уборных било в нос зловонье,

больные в коридорах, скуден стол.

Торопится надменное здоровье,

как бы исполнив милосердья долг…

Со вздохом облегченья убегая,

я вновь включался в свой круговорот,

убогих и недужных забывая.

Но вдруг случился резкий поворот.

Я заболел. Теперь живу в больнице.

И мысль, что не умру, похоронил.

Легко среди увечных растворился,

себя к их касте присоединил.

Теперь люблю хромых, глухих, незрячих,

инфекционных, раковых – любых!

Люблю я всех – ходячих и лежачих,

отчаянную армию больных.

Терпением и кротостью лучатся

из глубины печальные глаза.

Так помогите! Люди! Сестры! Братцы!

Никто не слышит эти голоса…

Сентябрь 1986

* * *

Вроде ссоры не было, заминки,

недовольства, склоки иль обиды.

Потихоньку разошлись тропинки, —

сам собою скрылся ты из вида.

Жили в одном доме по соседству,

каждый вечер вместе гужевались,

а потом переменил ты место,

и дорожки наши разбежались.

Я-то думал, сведены мы дружбою.

Оказалось – это география…

Так друг дружке стали мы ненужными

в нашей разобщенной биографии.

Сентябрь 1986

Больничные частушки

Хорошо тому живется,

у кого одна нога:

и порточина не рвется,

и не надо сапога.

Фольклор

Тот, конечно, перебьется,

у кого одна рука, —

ведь один рукав не шьется,

и перчатка не нужна.

Хорошо тому живется,

у кого стеклянный глаз:

капли капать не придется,

а сияет, как алмаз.

Если глухо одно ухо,

ты, подруга, не зуди:

стерео не надо звука,

и наушник лишь один.

Хорошо тому живется,

если нет обеих ног —

шортами он обойдется,

брюк не надо и сапог.

Хорошо живется в мире,

у кого одна губа.

У него улыбка шире,

весела к нему судьба.

Замечательно живется,

если нет обеих рук —

он жилеткой обойдется,

Экономия вокруг!

Хорошо тому живется,

у кого один лишь зуб:

он без мяса обойдется,

будет есть протертый суп.

А вот как тому живется,

у кого одно яйцо?

Он без женщин обойдется…

А без женщин жизнь – дрянцо!

Сентябрь 1986

* * *

О, эта неуверенность в глазах,

приниженность, готовность к нездоровью,

запрятанный в зрачках привычный страх,

что всякий раз судьба ответит болью.

Какая цепь несчастий, неудач,

болезней, слабоволий, невезений

создала лики, где запрятан плач?..

В них – стыд и горесть самоунижений.

Просительны фигуры, голоса,

бездонны годы тихого страданья…

Я взгляды отвожу, а их глаза

участья просят, словно подаянья.

А после долго чувствую спиной,

что здесь постыдна самооборона.

И я иду, подстреленный виной,

и тщусь забыть… Как муторно, как скорбно!

Сентябрь 1986

* * *

Сто различных настроений

у подружки дорогой.

Словно кружит день осенний

между летом и зимой.

Рядом быть с тобой не скучно,

не дано предугадать:

вдруг лицо покроют тучи,

то оно – как благодать.

Вот летит из туч луч света,

светится в ответ душа.

Ты прекрасна в бабье лето,

невозможно хороша.

Ты щедра и бескорыстна,

будто неба синева.

Загрустила… Словно листья,

тихо падают слова.

Вспышка! Ссора! Нету мира!

Ветер вспыльчивый задул,

закачалась вся квартира,

я из дома сиганул.

Предугадывать нелепо,

что нахлынет на тебя,

просто надо верить слепо

и терпеть, терпеть, любя.

Ведь предвидеть нереально:

вдруг навалится циклон,

или с нежностью печальной

ты приходишь на поклон.

Я задел тебя не очень —

пролился слезами дождь…

Просто потому что осень

и ты сильно устаешь.

Я, конечно, на попятный,

стал вокруг тебя кружить.

Ты нежданна и внезапна,

как природа и как жизнь.

P. S. Дом напоминает кратер

иль затишье пред грозой…

Потому что мой характер

тоже, скажем, не простой.

Как столкнутся две стихии —

вихри, смерчи и шторма!…

Лучше напишу стихи я,

чтобы не сойти с ума.

Октябрь 1986

* * *

Вроде, и друзей довольно,

вроде, многими любим.

Только, как мне стало больно,

оказался я один.

Все куда-то подевались,

разбежались кто куда.

Мы с тобой вдвоем остались,

значит, горе – не беда.

Очутился в лазарете

на больничной простыне,

и в лицо дохнуло смертью,

вроде, я уже извне.

Коль пора поставить точку,

ставь без злобы, не ропща.

Умираем в одиночку,

веселились сообща.

Сентябрь 1986

Мои вещи

Триптих

Мои ботинки

Нет ничего милей и проще

протертых, сношенных одежд.

Теперь во мне намного больше

воспоминаний, чем надежд.

Мои растоптанные туфли,

мои родные башмаки!

В вас ноги никогда не пухли,

вы были быстры и легки.

В вас бегал я довольно бойко,

быть в ногу с веком поспевал.

Сапожник обновлял набойки,

и снова я бежал, бежал.

В моем круговороте прошлом

вы мне служили как могли:

сгорали об асфальт подошвы,

крошились в лужах и в пыли.

На вас давил я тяжким весом,

вы шли дорогою потерь.

И мне знакома жизнь под прессом,

знакома прежде и теперь.

Потом замедлилась походка —

брели мы, шаркали, плелись…

Теперь нам не догнать молодку,

сошла на нет вся наша жизнь.

Вы ныне жалкие ошметки,

и ваш хозяин подустал.

Он раньше на ходу подметки,

но не чужие, правда, рвал.

Вы скособочены и кривы,

и безобразны, и жутки,

но, как и я, покамест живы,

хоть стерлись напрочь каблуки.

Жаль, человека на колодку

нельзя напялить, как башмак,

сменить набойку иль подметку,

или подклеить кое-как.

Нет ничего милей и проще

потертых, сношенных вещей,

и, словно старенький старьевщик,

смотрю вперед я без затей.

Моя рубашка

Моя бывалая рубашка

всегда на пузе нараспашку —

ты как сестра иль верный брат;

погончики и два кармашка,

была ты модною, бедняжка,

лет эдак семь тому назад.

Была нарядной и парадной,

премьерной, кинопанорамной,

пока не сделалась расхожей,

такой привычной, словно кожа.

С тобой потели не однажды,

и мерзли, мучались от жажды,

и мокли, и глотали пыль,

снимая вместе новый фильм.

Ты к телу ближе всех, конечно.

Но, к сожаленью, ты не вечна.

Не мыслю жизни без подружки,

тебя люблю, к тебе привык.

От стирки, глажки и утюжки

на ладан дышит воротник,

от старости расползся крой,

да и манжеты с бахромой.

С тобой веду себя ужасно:

вся пища капает на грудь,

теряю пуговицы часто

и рву по шву… какая жуть!

Моя вторая оболочка!

Мне без тебя не просто жить,

а мне велят поставить точку:

лохмотья стыдно, мол, носить.

Не понимает нашей дружбы

жена, что тоже мне нужна.

Рубашек стильных мне не нужно,

моя привязанность верна.

Женой ты сослана на дачу.

В тебе ходил я по грибы.

А вот сегодня чуть не плачу

от рук безжалостной судьбы.

Конец! Разорвана на тряпки!

Тобою трут автомобиль.

А я снимаю в беспорядке

в рубашке новой новый фильм!

Моя шапка

Воспета мной моя рубаха,

сложил я песнь про башмаки.

Готов для третьего замаха.

Чему же посвятить стихи?

Какую вещь избрать в герои:

пальто ли, свитер иль пиджак?

Решенье трудное, не скрою,

тут не поступишь абы как.

Я не богач в экипировке,

но все ж и не из голытьбы.

А если взять трусы? Неловко…

Я опасаюсь лакировки

и, грешным делом, похвальбы.

Итак, решительно отпали

трусы невиданной красы.

Вдруг вспомнил я, что на развале

в Венеции на Гранд Канале

купил шапчонку за гроши.

Чужая голова – потемки,

но не для красочной шапчонки

с помпоном красным! Сильный стиль!

Кокетливая, как девчонка,

родной ты стала, как сестренка,

мелькала, словно флаг, на съемках,

когда рождался новый фильм.

Жила ты у меня в кармане,

нам было вместе хорошо.

Лысели оба мы с годами,

но тут тебя я обошел.

Познала ты мои секреты,

и помышленья, и обеты,

что удалось – не удалось,

мои вопросы и ответы,

тебе известно всё насквозь.

Ты на башке сидела ловко

с самосознаньем красоты.

А сколь пуста моя головка —

про это знали я да ты…

Меня всегда ты покрывала

в обоих смыслах. В холода,

как верный друг, обогревала,

со мною ты была всегда.

Себя я чувствую моложе,

когда на кумполе помпон.

А мне твердят со всех сторон:

такое вам носить негоже,

мол, на сатира вы похож

Но мне солидность не по нраву,

мне райской птицей не бывать.

В стандартную не вдеть оправу…

А может, нечего вдевать?

К свободе дух всегда стремился,

повиновенья не сносил…

Ужель лишь в шапке проявился

бунтарский мой, шершавый пыл?

P. S. Пора кончать стихи о шмутках,

пора переходить к делам,

забыв о худосочных шутках

и баловстве не по годам.

Сентябрь 1986

Прощание

В старинном парке корпуса больницы,

кирпичные, простые корпуса…

Как жаль, не научился я молиться,

и горько, что не верю в чудеса.

А за окном моей палаты осень,

листве погибшей скоро быть в снегу.

Я весь в разброде, не сосредоточен,

принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,

куда пойдет и чем закончит век?

Как умирает праведно природа,

как худо умирает человек.

Мне здесь дано уйти и раствориться…

Прощайте, запахи и голоса,

цвета и звуки, дорогие лица,

кирпичные простые корпуса.

Сентябрь 1986

* * *

Вышел я из стен больницы,

мне сказали доктора:

надо вам угомониться,

отдыхать пришла пора.

Не годится образ жизни

тот, что прежде вы вели.

В вашем зрелом организме

хвори разные взошли.

Мы продолжим процедуры,

капли, порошки, микстуры,

цикл вливаний и уколов,

назначаем курс иголок, —

последим амбулаторно,

чтобы вам не слечь повторно.

Мы рекомендуем также,

хоть морально тяжело,

чтоб не поднимали тяжесть

больше, чем в одно кило.

Не летайте самолетом,

плыть нельзя на корабле,

отгоняйте все заботы,

крест поставьте на руле…

Вам не надо ездить в горы,

ни на север, ни на юг,

лучше не купаться в море —

можно захлебнуться вдруг.

Очень бойтесь простужаться,

вредно кашлять и чихать.

Может кончиться ужасно,

даже страшно рассказать.

Пить теперь нельзя вам кофе,

не советуем и чай,

ведет кофе к катастрофе,

как и чай, но невзначай.

Позабудьте про мясное,

про конфеты, про мучное,

про горчицу, уксус, соль —

только постный пресный стол.

Исключите пол прекрасный,

алкоголя ни гугу.

Вам и самому все ясно,

эти радости – врагу!

И два слова о работе:

фильм придется отложить

или сразу вы умрете.

А могли б еще пожить.

Дело в том, что в нервотрепке —

что для вас смертельный риск —

на кого-то наорете,

и немедля вдарит криз.

Значит, так: не волноваться,

ерундой не раздражаться,

ни за что не горячиться,

а не то опять в больницу.

Пусть все рушится и тонет,

главное – хороший тонус!

И не нарушать запретов

никогда, ни в чем, нигде.

Коль преступите заветы,

прямо скажем, быть беде.

Интересный вышел фокус,

тут, попробуй, разбежись!..

На хрена мне этот тонус

и зачем такая жизнь?!

Сентябрь 1986

* * *

Есть тяжелая болезнь,

нет у ней диагноза.

Протекает без болей,

но, увы, заразная.

Самый главный ее знак —

крепкое здоровье.

Не подвержен ей слабак,

тут без малокровья.

Нету сжатий головных

и сердечных спазмов.

Нет и слабостей иных —

слез или маразма.

Первоклассен организм

(лучшее давление!)

излучает оптимизм

и пищеварение.

Чем сытней набит живот,

тяжелее случаи.

Этот вирус сам растет

от благополучия.

Крепок глаз, быстра нога

и железны нервы…

В очереди на блага

он, конечно, первый.

Тут нахрапистость важна,

пусть одна извилина.

Пусть прямая! Но она

невозможно сильная.

Есть еще один симптом:

локоть очень острый…

Ну, а вроде в остальном

не похож на монстра.

Эпидемия страшна,

для больных удобна.

Называется она

комплексом апломба.

Начало октября 1986

Боткинская осень

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!