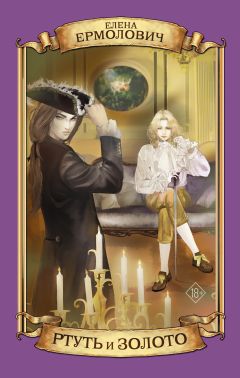

Текст книги "Ртуть и золото"

Автор книги: Елена Ермолович

Жанр: Исторические любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

– Побои у нас, – признался, потупясь, де Тремуй и со стыда порвал-таки платок.

– Поехали, – легко согласился Яков, побои ничуть его не пугали. – Вы же не против, виконт, если я заменю дядюшку?

– О да, только скорее, – пропел де Тремуй, как показалось Якову, совсем уж наигранно страдающим голосом.

Вдвоем вышли они на улицу – уже стемнело, весна наконец-то вошла в свое право, снег растаял, и кареты переобулись с полозьев – на колеса.

– Господин Мордашов – это смотритель гардероба? – спросил Яков, забираясь в карету вслед за своим Вергилием. – При той нашей встрече мы не успели друг другу представиться.

– О да, мой бедный Анри – он смотрит за гардеробной в императорских покоях, – в пространство сомнамбулически проговорил де Тремуй, и Якову все сильнее стало казаться, что он придуривается и вовсе не убит горем, а себе на уме. – Такая жестокая судьба… Бедный мой сосед…

Даром что француз – де Тремуй говорил по-русски ровно и гладко, без привычной французам картавости.

– Вы вместе живете? – спросил Яков, чтобы как-то поддержать беседу.

– Анри приютил меня, – пояснил его визави, разведя сухие ладошки, словно богоматерь на иконе. – Я ведь иностранец, своего дома у меня нет, а русская казна человеку на моей должности дает недостаточно – чтобы и поддерживать подобающий вид, и содержать дом, и содержать выезд. Эти наши с Анри придворные наряды – копия нарядов нашего патрона и начальника, обер-камергера фон Бюрена, – Тремуй почтительно возвысил глаза. – Мы все обязаны носить его цвета, а это так дорого стоит…

– А как вышло, что его вдруг побили? – спросил Яков, и де Тремуй от ужаса подпрыгнул:

– Кого? Фон Бюрена?!

– Да нет, вашего месье Анри.

Смотритель выдохнул с явным облегчением.

– Богиня любви не была к нему благосклонна, а бог коварства и войны Арес как раз обратил на Анри свое пронзительное внимание, – начал с недобрым энтузиазмом свой рассказ де Тремуй. – Мой неосторожный друг назначил свидание трем дамам в один день. Но он не удержал язык за зубами – дамы узнали друг о друге и рассказали мужьям, и на первом же свидании Анри поджидали в засаде все шестеро…

– И что же – побили смотрителя императорской гардеробной? – догадался Яков.

– Гардеробная общая, – поправил его пунктуальный де Тремуй. – В ней хранятся наряды и гофмаршалов, и камергеров, и мундшенков, и шталмейстеров, и еще бог знает кого. А побито было частное лицо, без касательства к службе, но весьма унизительно – розгами, словно семинарист…

– Приедем – увижу. – Яков не верил, что даже шестеро с розгами способны нанести смотрителю смертельный ущерб.

– А вы – так и не устроились в хирурги к обер-гофмаршалу Левенвольду? – спросил де Тремуй, чуть склонив голову. – Он столь многообещаюший пациент – после каждого празднества по три дня лежит в своем доме, болеет. С таким вы без работы не останетесь.

– Дядюшка не отпускает меня пока, я нужен ему в госпитале, – признался Яков. – А потом – кто знает, как карта ляжет. А разве у обер-гофмаршала нет лекаря?

Де Тремуй отчего-то рассмеялся, помотал головой – так, что затрясся жидкий его сивый хвост, и хлопнул в ладоши:

– Мы приехали, доктор Ван Геделе. Прошу!

Страдающий Анри – или, вернее, Андрей Нилович – Мордашов не отнял у доктора Ван Геделе много времени. Яков осмотрел три розовых рубца, пролегавших поперек хребтины не по годам резвого селадона, наложил повязку, выписал для аптекаря рецепт на заживляющую мазь и собрался было прощаться.

– Долго ли буду я прикован? – вопросил болезный, отныне обреченный спать на животе – и бог знает сколько.

– Две недели, – прикинул Яков, – впрочем, через три дня вы сможете вставать. Но – никакой придворной службы, ваш расшитый кафтан может повредить рубцам, да вы и не влезете в него – будет больно.

Незадачливый любимец Амура охнул, застонал и уселся на скорбном ложе – чтобы рассчитаться с доктором. Этот щеголь без своего бирюзового аллонжа оказался абсолютно, яично лыс, но хитрые глаза его не поблекли, горели прежней берлинской лазурью.

– А шрамы останутся, доктор? – спросил он весело.

– Через год и видно не будет, – пообещал Яков и подумал: «Неужели есть кому смотреть?» Впрочем, горе-любовник казался самоуверенным и обаятельным, так что кто знает?

Доктор Ван Геделе простился с пациентом, пообещал заехать денька через три и устремился вниз по скрипучей узкой лесенке, надеясь за полчаса добежать до дома – по свежей весенней грязи.

– Позволите отвезти вас домой? – у выхода доктора караулил приживала де Тремуй. – Вы спасли моего друга, и я просто обязан…

– Жизнь господина Мордашова была вне опасности, – не стал врать доктор. – Но все равно вы окажете мне неоценимую честь.

Де Тремуй первым влез в карету и любезно принял докторский саквояж. «Что тебе от меня надо?» – подумал Яков, устраиваясь на подушках. Лошади ступали еле-еле, то ли из-за грязи, то ли Тремуй так велел кучеру – помедленнее плестись.

– Скажите, доктор, можно ли вставные от покойника зубы сделать снова белыми? – заискивающе спросил де Тремуй. – Столько денег потратил, поставил, а они все темнеют и темнеют…

– Конечно, я с оказией передам вам такой лак, как для церковных скульптур, – пообещал Яков. – Намажете зубы перед выходом – будут белые. Правда, если пожелаете пищу принять – все съестся.

– Я равнодушен к еде, – вздохнул де Тремуй. – А дорог лак?

– Рупь. Им при дворе многие пользуются, особенно дамы… – начал Яков и тут же прикусил язык, чтоб не проболтаться, какие именно дамы, – это было бы непорядочно. Но собеседник его тут же развил эту широкую тему:

– О, да, Барбаренька Черкасская! Давеча села за стол с жемчужной сияющей улыбкой, а вставала из-за стола – с мрачной физиономией, и уже совсем не улыбалась. Барбаренькин жених все старался ее рассмешить, так и вился кругом, как будто нарочно. А может, и нарочно, он терпеть не может свою невесту. И, знаете, доктор, Рене добился своего – Барбаренька рассмеялась, и все увидели ее настоящие черные зубки, и Ренешечка сделал такое лицо, словно наконец-то выиграл в свое любимое экарте. Они теперь не разговаривают, эти жених с невестой…

– Ренешечка – это тот самый Левенвольд? – уточнил Яков.

– Он самый, доктор, – подтвердил де Тремуй. – Вот, казалось бы, живи да радуйся – сосватали тебе от щедрот самую богатую в империи невесту. Нет, теперь он все время с такой миной, как будто его несут на заклание.

– Может, другую невесту хочет? – предположил Яков.

– Да никакую не хочет. Его метресса, Нати Лопухина, замужем, и наш птимэтр, кажется, собрался хранить ей верность. Или не ей, кому-то другому, – де Тремуй подмигнул. – Вы слышали историю этой знаменитой помолвки?

– Увы, нет, – отвечал Яков, подумав при этом: «И фиг бы с нею».

– Не так давно обер-камергер фон Бюрен и обер-гоф-маршал Рене Левенвольд составили партию в фараон, и Рене проигрался совершенно сокрушительно. И на другой день объявлял испанского посланника с таким трагическим лицом – вы же видели, какие у него выразительные глаза, посмотришь, и уже жалко. Ее величество, как только посланник отбыл, спросила: отчего такая мина? У женщин необъяснимая слабость к Рене, такая же необъяснимая, как к этим маленьким трясущимся собачкам, которым хочется с размаху дать пинка за их убожество, а дамы тискают их и носят за пазухой. Рене не стал скрывать, в чем его горе, признался в проигрыше, посетовал на злобу и жестокость фон Бюрена, на предстоящую долговую яму – и тут же получил свой проигрыш из казны. Не стоит удивляться, что через неделю Рене опять продулся, и снова Бюрену, и держал свой гофмаршальский жезл на празднике – с самым кислым лицом. И опять – принял свой проигрыш обратно, из казны.

– И третий раз? – ведь непременно должен был быть и третий раз, как в русской сказке.

– На третий раз ее величеству сей балаган наскучил, и обер-камергер фон Бюрен послан был сватом к семейству Черкасских, вы же знаете, что подобному свату невозможно отказать. Младший Левенвольд получил руку самой богатой на Руси невесты, и под ее приданое он теперь и играет. И при дворе играет, и в московских игорных притонах. А кислая мина – похоже, осталась с ним навсегда.

– Я собрался было его пожалеть, но мы, кажется, приехали, – с облегчением провозгласил доктор Ван Геделе.

– Погодите, – де Тремуй удержал его руку своими сухими жесткими пальцами. – Я не рассказал вам – последнюю сплетню. Нам нельзя расстаться, пока вы ее не услышите!

– Говорите же, – поторопил Яков, – дядюшка заждался.

– Вы что-нибудь слышали – о черной иконе, исполняющей любые желания? – спросил де Тремуй тихо-тихо, чтобы не подслушал их кучер. – О подземной часовне и о тайном проводнике, которому нужно назвать секретное слово и он приведет – к святилищу?

– И что за слово? – Яков припомнил своего польского веселого попутчика, его квадратный драгоценный сверток. Значит, устроился-таки в Москве, шельма.

– Слово то – «Трисмегист», – прошептал свистяще де Тремуй. – Ночью, в доме покойника Дрыкина…

– Нет, о таком я не слыхал, – прервал его Яков и полез из кареты. – Должно быть, брешут люди. Лак я вам пришлю – со слугой. Прощайте!

– Заходите в оранжерею – я все-таки сорву для вас персик! – вслед ему прокричал де Тремуй.

Яков ступил из кареты в грязь, обрызгался и подумал легкомысленно: «Не пойду. Ни в оранжерею, ни в дом покойника Дрыкина. Понятно, что старый артишок увязался со мною – чтобы передать привет от Ивашки. Да только на что он мне теперь, этот Трисмегист? Нет, не пойду…»

Нати Лопухина

For want of a nail the shoe was lost,

For want of a shoe the horse was lost…

Все и вышло, как в английской Степкиной считалке – споткнулась лошадь, перекосило карету, сорвалось колесо – в бездонную майскую канаву. Экипаж повалился, брызнули стекла – она едва успела спрятать лицо в ладони. Рухнуло все, покатилось, перепуталось – кони, форейторы, упряжь, и пассажиры внутри кареты… и – «baby was lost». Не «kingdom», всего лишь «baby»… Но когда слуги несли ее в дом, из экипажа, никто не знал еще, что кровь на платье – не только от порезов. Не сразу поняли, что надобно бежать за акушеркой. Кровь была потом – везде в будуаре, в сказочной маленькой комнатке, изнутри обитой шелком, словно шкатулка. Или же – словно гробик для канарейки…

Он приехал поздно ночью – не оттого, что боялся мужа, просто нашлись дела поважнее. Муж, кажется, даже сам проводил их до ее комнат.

Их – потому что он привел с собой врача.

– Ты же не приглашала еще нашего Бидлоу, Нати?

Она покачала головой, глядя на человека за его спиной – мрачного, как смерть в капюшоне. Этого его доктора, кажется, даже так и звали – Deses, Смерть.

– И не нужно. Никому не стоит знать – по крайней мере, до охоты. Ты нужна мне на охоте здоровая и веселая, а не овеянная траурным флером. Зависть, но не жалость – вот твоя аура, как говорят алхимики. Справишься?

Нати кивнула.

– Этот мой доктор – он для мертвых, не для живых, он тюремный прозектор. Но начинал он как абортмахер.

– Вы сохранили младенца, мадам? – Смерть в капюшоне выступил вперед. – И все то, что вышло с ним вместе – уж простите за неприятные подробности…

– Все за ширмой, – бросила она коротко, – в умывальном тазу, под пеленкой.

– Спасибо.

Лекарь ушел за ширму, вернулся за подсвечником – и с ним вместе побрел за ширму опять. Силуэт его проступил на шелке, как в театре теней – как он склоняется над тазом и перебирает что-то в нем, словно жемчуга.

– Рене! – позвала Нати, и голос ее сорвался на хрип.

Он присел на край ее постели, и взял ее руку, и заговорил – тихо, но отчетливо, проговаривая каждое слово. Он говорил – и одновременно сцеловывал сукровицу с раскрывшихся порезов, с тыльной стороны ее ладони:

– Произносить слова следует внятно и четко, и в то же время так тихо, чтобы собеседник невольно вслушивался в них, ловил их – словно капли дождя в пустыне.

– Мне больно! – Нати ударила его пальцами по губам, и на костяшках осталось золото его помады.

– Воин должен быть внимателен в подборе слов и никогда не говорить: «Я боюсь» или «Как больно!» Таких слов нельзя произносить ни в дружеской беседе, ни даже во сне, – отвечал он с лукавой улыбкой. – А что, тебе очень больно?

Нати пожала плечами.

Лекарь вышел из-за ширмы, вытирая руки:

– Вам очень повезло, мадам. Все вышло полностью – от меня не требуется более ничего, разве что дать вам перед сном лауданум. Но с этим справится и мой почтеннейший патрон, он может и осмотреть вашу светлость, если вам то понадобится…

– Ступай уже! – «почтеннейший патрон» нетерпеливым жестом отослал лекаря прочь. – Я уверен, ты сам найдешь дорогу.

– А как же… – Смерть поклонился – с издевательским раболепием – и мгновенно пропал за дверью.

– Тебе очень больно? – повторил Рене. Он сбросил туфли и забрался повыше в подушки.

– Нет же, – Нати протянула ему и вторую руку. – Здесь тоже, смотри, – и он поцеловал – и эти порезы, и она произнесла – внятно и тихо, как он только что учил: – Все равно ребенок был – не твой.

– Ты же знаешь, мне это безразлично.

– Все говорят, что ты женишься…

– Нет, Нати, я не женюсь, – он отнял от губ ее руку и переплел ее пальцы со своими – сверкнул кровавый фамильный перстень. – Довольно мне продавать себя или позволять себя покупать. В меня достаточно играли – пора уже и учиться играть самому. И толстая дура Барбар уж точно не будет в меня играть, и толстая дура Анхен…

Нати успела ладошкой зажать ему рот. Потому что шпионы – они сейчас везде, и за печкой, и за портьерой. Он прикусил ее ладонь изнутри – острыми, как у котенка, зубами. И смотрел на нее исподлобья – золотая, кружевная, неверная, невесомая, бездушная игрушка. И глаза его были – темный янтарь, девический акварельный этюд, трагические, заплаканные – но все будто бы понарошку…

– Подельщица, – сердито сказала Нати, с простецким кукуйским выговором. – Так у нас в Охотске говорили. Про то – что я для тебя. На эшафот за тобой готовая…

– Галатея, – он не возразил ей, скорее дополнил. – Дура каменная, превращенная мастером в прекрасное изваяние. Творение совершенное, создание, креатура, марионетка. Безмозглая статуя, в которую один влюбленный в нее дурак вложил свою душу.

– Но у тебя ведь нет души, Рене?

Случай на охоте

В мае месяце счастливо миновала коронация императрикс, подарив госпиталю, вопреки ожиданиям профессора Бидлоу, всего лишь двадцать новых пациентов с ножевыми ранениями и двадцать пять – с тяжелейшим алкогольным отравлением. Наверное, так знаменовалось начало эпохи стабильности и порядка. Весна, спорая и дружная, наконец-то нагрянула – с теплым солнышком и набухшими зелеными почками (а в госпиталь привела еще пятерых пациентов – с сезонным обострением душевной болезни).

Пошли весенние охоты, императорский двор засобирался в Измайлово – в охотничью летнюю резиденцию, дворец и одновременно обширнейший ягд-гартен, отстроенный во всей красе еще юным царем Петрушей. Предсказание сбылось – великолепный ландрат Левенвольд не уехал в свою Лифляндию, остался при дворе. Ему пожалован был чин генерал-полковника и дано высочайшее поручение организовать в Измайлове одноименный гвардейский полк, для охраны императорской особы.

Яков тактично напоминал дядюшке об обещанной рекомендации, без которой к ландрату не стоило и соваться – не разглядит его с небес, такую муху. Профессор жалел отпускать от себя талантливого анатома, алхимика и акушера, но помнил о данном слове и говорил осторожно:

– Идти надо, когда зовут, а когда не зовут – навязывать себя не следует. Вот пригласят нас с тобою в Измайлово, когда прострелят ляжку очередному егерю – и я про тебя не забуду. Кстати, знаешь ли, что многоумный барон Корф отбывает в Курляндию? Я могу составить протекцию для тебя, поедете вместе – барон дипломат, совсем как покойный твой патрон…

Барон Корф и в самом деле отправлен был от двора – улаживать на Митаве дела господина фон Бюрена, который стремился в рыцарский орден – как кот стремится на обеденный стол. По версии официальной, Корф отослан был прочь от монаршего тела – за безбожие, но при наличии возле государыни двух открытых братьев-агностиков Левенвольдов это его «безбожие» выглядело жестокой шуткой.

Корф на прощание привез профессору Бидлоу два атласа – анатомический, женевской типографии, и акушерский, специально для молодого Ван Геделе.

– Я знаю, что вы интересуетесь, – чуть смущенно говорил он Якову, и в фаянсовых наивных глазах его стояла печаль. – Я весьма наслышан, друг мой, – о ваших волшебных «чемберленах».

– Увы, то лишь неточная копия, – поправил его Ван Геделе.

– Супруга моя в тягости, и мне хотелось бы заручиться от вас обещанием быть возле нее, когда придет срок.

Яков немедля поклялся принять у баронессы роды, и незадачливый меценат удалился – нести дипломатические вериги, представляя вдали от кипения жизни интересы ненавистного ему парвеню фон Бюрена.

– Барон пролетел – мимо цели. Не выдержал конкуренции. Как я и говорил, съели его, в соревновании победила дикость, сиречь обер-камергер, – резюмировал профессор. – А жаль. Барон куда умнее и лучше. Почему ты не хочешь ехать с ним? Он дипломат, и человек приятный – а твой ландрат, прости, конечно, злодей и самодур еще тот.

– Барон не звал меня с собою, – напомнил смиренно Яков. – Напротив, просил остаться – возле его супруги. И потом, я привык выбирать из имеющегося – самое лучшее, даже если это лучшее – самодур и злодей.

– Что ж, погоди, потерпи еще немного мою московскую практику – и я непременно пристрою тебя туда, куда ты мечтаешь, мой Яси, – обещал ему дядюшка, а Яков с тоскою думал: «Когда же?»

Яков принимал роды, замещая приболевшую дядюшкину акушерку, и дважды успешно пустил в ход свои новаторские щипцы. Да, это была интересная практика – госпиталь, пациенты в городе, порою не из последних лиц, и разнообразные медицинские случаи, как в калейдоскопе мелькавшие перед любопытным взором молодого врача. Но у Якова была все-таки мечта – вернуть свою прежнюю жизнь, какой была она при де Лионе, с приключениями, тайнами, балами и прекрасными дамами.

Добрый дядюшка прихватил однажды Якова с собою – к постоянному своему пациенту, князю Андрею Черкасскому, на обычный прием, проходивший каждую неделю по средам.

Доктор Бидлоу осматривал княжеские ноги – пациент страдал подагрой и одновременно водянкой – и давал полезные рекомендации. Князь Черкасский слыл богатейшим в России помещиком, и профессор во глубине души надеялся «стравить» их с алчным Яковом, чтобы сплавить племяннику это капризное и болезненное нещечко. Доктор Бидлоу тяготился богатыми бездельниками, к которым хочешь не хочешь – а езди, и выслушивай жалобы и сетования, а книга по гнойной хирургии тем временем сама себя не напишет.

– Какую обувь изволите носить? – спрашивал профессор, ощупывая костистыми пальцами слоновьи княжеские конечности. Яков смиренно стоял при этом чуть поодаль, держал докторский саквояж и делал лицо глупое и значительное.

– Дома в валенцах фигуряю, а на службу – тут, как положено, ботфорты, – с важностью поведал толстый одышливый князь, косясь неодобрительно на Якова.

– Обувь следует выбирать посвободнее, – посоветовал мягко профессор. – Видите, у вашей светлости мозоли от узких ботфорт.

– Вы это гофмаршалу скажите, профессоре, – прокряхтел сердито пациент. – Даром что птимэтр сей почти уж мой родственник – это чистый цербер. Цвета блюдет и фасоны – в черном ни-ни, в свободном ни-ни, все только в узком, и чтобы с золотишкой… Стольких от двора отправил переодеваться – то галстух ему нехорош, то чулки не того фасону. Как говорится, не трогай говно – оно и не пахнет, как ездил в тех, испанских, так и продолжу ездить, лучше мозоли, чем этот золоченый почечуй, зятек мой будущий… А что за малый с вами, профессоре, – сынишка?

– Племянник, Яков Ван Геделе, – представил родственника доктор Бидлоу и не поскупился на рекламу: – Автор того самого стойкого зубного лака, что так понравился вашей светлости. Помощник мой в госпитале, хирург, зубы рвет – как сам Асклепий. И акушер отменный…

От последних слов князь аж передернулся и отнял распухшую ногу из профессорских рук:

– Акушер нам не надобен, для дворни у нас повитуха имеется, а самим нам незачем. Княгиня стара, а Барбаренька девица – не надо нам акушера.

«Не надо так не надо, – подумал про себя Яков. – Никто и не навязывался. Выходит, ее и в самом деле дома зовут Барбаренькой, я-то решил, что Тремуй так шутит».

Князь поспешно рассчитался с доктором за визит, надел свои валенки и уковылял в кабинет, как-то странно и кособоко склоняясь вправо. Дядя и племянник переглянулись, пожали плечами и пошли по коридорам к своей карете.

Пока они ждали во дворе карету, а кучер, заболтавшийся в людской с княжеской дворней, неспешно заводил экипаж на каретный разворот – с прогулки примчалась знаменитая Барбаренька Черкасская, та самая, что так полюбила зубной лак. Барбаренька сидела на вороном коне, как медуза, – маленькая, но очень широкая, в пурпурной амазонке и татарских сапожках с острыми носами. На лицо княжна была – вылитый папаша, такая же щекастая и носатая. Сопровождал Барбареньку арап-казачок на буланом коньке, черный, аж лиловый, мальчишка в шитой серебром ливрее. На бархатно-черном лице его голубоватой белизною отсвечивали белки глаз, и при улыбке обнажались острые ровные зубы. Из-под шляпы у юного шталмейстера выглядывал, бия по спине, хвост из множества жестких негритянских косичек. Яков засмотрелся на заморское чудо, и дядюшка за рукав потянул его за собой в подъехавшую карету:

– Это неприлично, Яси, – так таращиться. Между прочим, сей фрукт экзотический – подарок княжне от добрейшего графа Остермана…

Яков и из окна отъезжающей кареты следил, свернув шею, как чудо-казачок помогает княжне сойти с лошади, и медуза Барбаренька с размаху обрушивается с лошадиной высоты в его черные руки.

– Барбаренька девица – не надо нам акушера, – вполголоса пробормотал Яков, цитируя князя, и дядюшка тут же воскликнул:

– Ты тоже увидел! Вот ведь молодец! Ты и в самом деле отличный акушер, ты не зря себя хвалишь.

– Так руки у княжны набелены, и шея, а с лица, видать, пудру ветром сдуло, – пояснил Яков с обычной скромной и милой своей улыбкой. – А на лице и над губами – пятна, как у покойницы. Тут и слепой бы увидал, дядюшка.

«Гофмейстрина, царица, княжна – кто в Москве не беременный?» – подумал Яков и добавил тихонько:

– Ай да Ренешка!

– Ренешка? Рейнгольд? – иронически переспросил его профессор. – Боюсь, в этой истории он как раз и ни при чем. Он в Москве всего лишь с марта, а у княжны какой срок? Вот определи – по пятнам?

– Второй триместр, – посчитал тут же Яков.

– Ну вот. Оттого, наверное, бедняга так и рвался из брачных пут – не хотел давать бастарду свою древнюю рыцарскую фамилию.

– Выходит, и обер-гофмейстрина верная жена – у нее и живот уже виден, – прикинул Яков. – Значит, брюхата она от мужа, не от гофмаршала. А злые языки про нее болтают.

– Злые языки судят людей за их старые грехи – и по образу и подобию старых сочиняют уже и новые, – загадочно проговорил доктор Бидлоу и тут же оживился, кое-что вспомнив: – Раз уж князя Черкасского особа хирурга-акушера не заинтересовала, завтра сбудется давняя твоя мечта. Рано утром ты, я и бездельник Петер выезжаем в Измайлово, в знаменитый охотничий дворец, чтобы служить страховкой для косоглазых придворных стрелков. И книга моя о гнойной хирургии – увы – никогда, наверное, не будет дописана.

Яков просиял своими бледными бриллиантовыми глазами и подумал: «Наконец-то… Поистине – троекратное ура…»

– Прежде здесь стоял единственный домик, а егеря ютились вокруг в палатках, – Петер проводил для Якова небольшую экскурсию, лишь по тем местам охотничьего дворца, куда разрешалась любопытным посетителям совать свой нос. Для охраны приватности во всех углах дворца расставлены были императорские «новьо» – гвардейцы-измайловцы. Профессора Бидлоу сразу же по приезде подхватил в свои когти Лестенцио-Лесток и увлек за собою, обняв за плечи, – раздавить по стаканчику.

Молодые люди блуждали вдвоем по просторным залам деревянного терема и выбрались наконец на обширный балкон – в стиле римских амфитеатров, – с которого высокие гости вот-вот намеревались начать палить из ружей, по согнанной собаками и егерями под балкон дичи.

Петер наблюдал с интересом, как вельможи картинно прицеливаются и принимают красивые позы, как бы демонстрируя, что будь их воля – уж они бы ни за что не промахнулись. Увы, пока ее величество не изволили пожаловать, начать стрельбы никто не мог. Яков с завистью оценивал наряды титулованных особ: для охотничьих столь яркие и расшитые золотом, что затаись такой охотник в лесу – его тут же задрал бы ревнивый кабан. Дамы демонстрировали искусство своих портних в покрое смелых амазонок, и пальма первенства была здесь у портнихи обер-гофмейстрины Лопухиной, чей изощренно пошитый лиф скрывал пикантную тайну прекрасной княгини. Не знай Яков, что княгиня брюхата, нипочем бы сейчас не догадался – такой тонкой казалась ее талия.

В отсутствие венценосной кузины прекрасная цесаревна Лисавет давала собственное смелое представление – в духе незабвенного Вильгельма Телля. На голову мальчишки-пажа возложено было яблоко, и плутовка-цесаревна демонстративно целилась в жертву из богато инкрустированной двустволки, как будто надеялась привлечь чье-то внимание. И – не прогадала. Лисавет красиво выгнулась в охотничьей стойке, отставила ножку – поистине крошечную для девицы такого роста, – и Яков, и повеса Петер залюбовались ею, как и тогда, впервые, на горке. И все мужчины на балконе пожирали глазами шалунью-царевну, все, пожалуй, кроме одного.

– Ваше высочество, нижайше прошу прощения, – холеная рука с розовыми ноготками легла на вороненый двойной ствол, матовый воск отразился в зеркальной черни металла, – регламент не дозволяет целиться прежде, чем будет подан знак. И этикет – не позволяет вам целиться в человека.

Обер-гофмаршал говорил по-французски, мурчаще грассируя – словно перекатывал языком серебряный шарик, и голос его звучал при этом холодно и отстраненно. Цесаревна отвела взгляд от прицела, опустила ружье – лениво, словно нехотя:

– Регламент, гофмаршал? Этикет, бонтон, бонмо? – в голосе ее, высоком и звонком, слышалась издевка. – Я и не хотела стрелять, вовсе не хотела, Ренешка, я только желала позлить тебя, – по-русски проговорила Лисавет, не глядя, передала ружье назад, своему егерю, и вдруг кончиками пальцев взяла обер-гофмаршала за подбородок и повернула его лицо – к себе, с почти незаметным усилием. – Ты же злишься, Ренешка?

– Да ведь она – в лоскуты… – на ухо прошептал Якову догадливый Петер. – Накушались ее высочество…

Из-за спины цесаревны вынырнул текуче Лестенцио-Лесток, что-то горячо зашептал ей на ухо, и рука цесаревны опустилась. Пальцы разжались, выпустили жертву. Гофмаршал, все это время стоявший неподвижно, как золотое изваяние, и лишь трепетавший ресницами, усмехнулся – уголочком рта, – снял с головы оцепенелого пажа алое яблоко и неспешно удалился по своим гофмаршальским делам танцующей придворной походкой, игриво подбрасывая яблоко в ладони.

– Отдаст прекраснейшей, – сострил Петер.

Яков по случайному везению поймал один взгляд – способный вспороть и прожечь собою полированные доски балкона. Нати Лопухина так смотрела на шалунью Лисавет – если бы взгляды умели убивать, цесаревну разорвало бы уже надвое.

– Хорошо, что я успел к вам, мои птимэтры, – профессор Бидлоу выплыл на балкон, вместе с ароматом рябиновки и кунтушовки. – Яков, я имею для тебя отличную новость.

– Какую же, дядюшка? – вопросил Ван Геделе, во глубине души уже зная – какую.

– Я имел честь говорить с предметом твоих стремлений, – профессор подмигнул. – И моя протекция имела успех. Правда, твой будущий патрон пообещал для тебя – маленький экзамен, но я думаю, это будет несложно. Что он знает о медицине – полковник и дипломат? Ландрат? Вряд ли более тебя.

Яков отметил про себя, что дядюшка, как и цесаревна, – изрядно хорош, то ли деревенский воздух так влияет, то ли крепкие русские напитки.

– Буду рад соответствовать, – отвечал он пространно, – запросам господина ландрата. Он не поведал вам – когда мне предстоит держать экзамен?

Профессор потер лоб:

– Он спешил, я и не понял толком. Как я думаю – пришлет за тобою. Да вот и они…

Первым появился на балконе обер-гофмаршал, он возвестил о явлении государыни по-русски, и Яков подивился – по слухам, младший Левенвольд вовсе не знал русского языка. «Наверное, заучил речь наизусть, – догадался доктор. – При наличии музыкального слуха это несложно». Анна Ивановна, в голубом охотничьем платье, выгодно подчеркивавшем небесный цвет ее глаз, явилась на балкон в сопровождении величественного ландрата и высокомерно-потерянной госпожи фон Бюрен. Под балконом тут же засуетились егеря, совсем как в римском цирке, сгоняя жертвенных животных как можно плотнее в поле монаршего зрения.

Дядюшка приобнял Якова за плечи, словно показывая всем – вот он, мой протеже.

– Дядя, Петруша нас приревнует, – пообещал Яков, но Петруша лишь плечами пожал. Его мечта была не протекция, его мечта была – ничего не делать.

Государыня сделала первые несколько выстрелов – из новаторского многозарядного ружья системы Лоренцони, и льстивые аплодисменты рассказали миру о замечательной ее меткости.

– Кто там? – спросил Яков у тянувшего шею Петера, самому ему было не видно.

– Тур. И кабан, – отчитался Петер. – Два из трех – в цель.

Бюренша, конечно, не стала стрелять, только важно задирала нос.

– Ее не учили стрелять, она вроде Корфа нашего, из рыцарей, – пояснил всезнающий Петер. – У них, у орденских, баб строго держат.

Ландрат принял из рук адъютанта ружье, пробежался пальцами по куркам – почти с нежностью, и вдруг стремительным, птичьим движением на мгновение оглянулся туда, где Бидлоу обнимал своего протеже. И тут же отвернулся, как и не глядел, и вскинул ружье на плечо. Выстрелил – кажется, и не целясь вовсе.

– Кто там? – опять спросил Яков у зоркого Петера.

– Егерь… – сдавленно отозвался его наблюдатель. – В плечо…

– Вот и его маленький экзамен для тебя, – профессор снял руку с плеча Якова и оттолкнул его прочь – к выходу. – Ступай, Яси.

Придворные гроздьями висли с балкона – смотрели, жив ли раненый, фрау Бюрен держала в своих руках дрожащие руки ее величества и что-то ласково и успокаивающе шептала ей по-немецки, и лишь спокойный, хладный, как лед, ландрат повернул голову, коротко кивнул – именно Ван Геделе, бочком пробиравшемуся на выход, одному ему – мол, ступай, Яси… Вот и твой экзамен.

И лишь затем направился к хозяйке, отстраняя заполошную Бюреншу, и собою отгородил, закрыл царицу – для всех и ото всех, и платком стер ее слезы, и шепотом повелительно попросил – более не плакать о пустом.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!