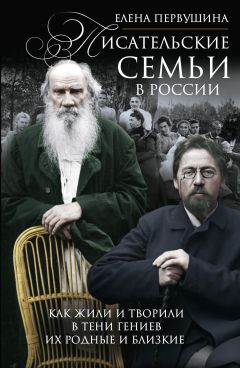

Автор книги: Елена Первушина

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

В начало жизни

Выйдя в отставку после второй женитьбы, Лев Александрович жил в Болдино, отстраивая и украшая усадьбу. Умер в 1790 году и похоронен в Москве, в Донском монастыре. Трое его сыновей от первой жены избрали военную карьеру.

Василий Львович родился в 1766 году, имя получил по дню памяти священномученика Василия, епископа Амасийского, и был крещен в Троицкой слободе. Будущий поэт «выбрал» очень удачный день для того, чтобы появиться на свет, так как имя его небесного покровителя совпадало с именем деда по матери – Василия Ивановича Чичерина, служившего в Семеновском полку и закончившего военную карьеру в чине полковника и в должности коменданта Полтавы. Так что никаких колебаний в выборе имени просто не могло быть.

Братья получили домашнее образование, впрочем весьма неплохое. «Главным предметом их обучения был, конечно, французский язык, которым братья Пушкины владели в совершенстве. Василий Львович, кроме французского, изучал немецкий, английский, итальянский и латинский языки», – пишет В.И. Саитов в биографическом очерке, прилагавшемся к изданию сочинений В.Л. Пушкина в приложении к журналу «Север» 1893 года.

Он же отмечает светские успехи молодого человека: «По окончании домашнего курса наук В.Л. Пушкин стал появляться в обществе. Благодаря светскому образованию в соединении с природным остроумием и веселым, общительным характером он скоро сделался любимцем московских салонов. Обладая сценическим дарованием и искусством декламации, Василий Львович, будучи еще восемнадцатилетним юношей, участвовал на всех почти любительских спектаклях, отличался на званых вечерах чтением монологов из французских трагедий и с необыкновенною легкостью сочинял французские куплеты».

Французский язык стал языком русских аристократов еще со времен императрицы Елизаветы Петровны. В юности ее прочили за одного из французских принцев. Брак не состоялся, но принцесса, кажется вообще восприимчивая к языкам, выучила французский и ввела моду на него при своем дворе.

Впрочем, далеко не все русские аристократы считали нужным прилежно учить иностранные языки. А вот Пушкины в этом преуспели, и свободное владение французским стало «визитной карточкой» этой семьи. Позже первое стихотворение (точнее – сатира) маленького Александра Пушкина будет написано именно на французском языке, а в Лицее, где учились самые образованные недоросли России, он получит прозвище Француз.

Сам Василий Львович позже в стихотворном послании к брату Сергею опишет их общее детство вполне в духе Просвещения и сентиментализма:

Ты помнишь, как бывало,

Текли часы для нас?

Природой восхищаясь,

Гуляли мы с тобой;

Или полезным чтеньем

Свой просвещали ум;

Или Творцу вселенной

На лирах пели гимн!..

Поэзия святая!

Мы с самых юных лет

Тобою занимались;

Ты услаждала нас…

Или в семействе нашем,

Где царствует любовь,

Играли мы, как дети,

В невинности сердец.

Разумеется, в этом описании нет «ничего личного» – только расхожие клише конца XVIII века, личное – только желание написать такое стихотворение и посвятить его брату. Конечно, Василий Львович с Сергеем Львовичем никаких гимнов не пели и на лирах не бряцали. Но оба писали стихи (Василий – лучше, Сергей – похуже), и оба были, как говорилось тогда, «чувствительными молодыми людьми».

Интересно, что Пушкин-младший в 1823 году напишет схожее послание брату Льву, с которым не был знаком (тот на шесть лет его младше), Александр учился в Лицее и не бывал дома, пока Лев взрослел.

Брат милый, отроком расстался ты со мной —

В разлуке протекли медлительные годы;

Теперь ты юноша – и полною душой

Цветешь для радостей, для света, для свободы.

Какое поприще открыто пред тобой,

Как много для тебя восторгов, наслаждений,

И сладостных забот, и милых заблуждений!

Как часто новый жар твою волнует кровь!

Ты сердце пробуешь в надежде торопливой,

Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь.

Стихотворение очень похоже, также написано в весьма менторском тоне и состоит из «общих мест». Но оно создано уже по другим канонам – романтизм одержал быструю и решительную победу над сентиментализмом.

А что же Пушкин-старший? Он последовал за модой? Ничуть не бывало! Он, по его собственным словам, «не опасаясь гнева модных романтиков», предпочитал Мольера – Гёте и Расина – Шиллеру. Почти в то же время (а точнее, в 1824 г.) напишет стихотворение «К Л.С. Пушкину», и вот как оно будет звучать:

Благодарю тебя, племянник мой любезный,

Что вспомнил, наконец, о дяде ты своем;

Он пресмыкается еще в юдоли слезной

И часто с думою беседует вдвоем.

Не веселят меня веселые столицы,

Ни Пресненски пруды, ни славный новый сад,

Где можно есть бифштекс, пить с ромом лимонад

И где встречаются и дамы, и девицы.

В Московском клубе я, что Английским зовут,

Читаю иногда Булгарина и Греча.

Картежная идет ужасная пусть сеча,

Мне нужды нет: рублей мне карты не дают,

И в экарте[1]1

Экарте – несложная карточная игра, популярная в первой половине XIX в.

[Закрыть] играть я вовсе не умею;

К театру, признаюсь, охоту я имею,

Но езжу в месяц раз: живу я далеко;

Мне в креслах холодно, а в ложах высоко.

Ришар[2]2

Ришар Жозеф – танцовщик, родственник Фелиции Гюллень-Сор, выступавший вместе с ней в Москве.

[Закрыть] и Гюллень-Сор[3]3

Гюллень-Сор (наст. фам. Ришар) Фелицата (Фелисите) Виржиния – артистка балета, хореограф, педагог. Гюллен – псевдоним отца, Сор – фамилия мужа. В 1823 г. приехала в Москву. До 1839 г. работала в Большом театре: сначала танцовщица и хореограф, позднее педагог.

[Закрыть] приводят в восхищенье

Всех здешних зрителей искусством ног своих;

Воронина мила; люблю я видеть их,

Люблю прелестное Римлянок слышать пенье,

Люблю отличную их ловкость и игру;

Но мне, подагрику, разъезд[4]4

При разъезде гостей из театра или с бала кареты подавались к подъезду одна за другой. Если гостей было много, им приходилось подолгу ждать в фойе, когда подадут их карету. Для подагрика провести около часа на ногах было тяжело, к тому же в холодное время года, стоя перед постоянно открывающимися дверями (а шуба оставалась в карете), легко было подхватить простуду.

[Закрыть] не по нутру,

И два часа в сенях кареты дожидаться

Нет сил… и от забав мне должно отказаться!

Итак, мой милый друг, ты видишь, дядя твой

Отшельником живет в столице знаменитой,

Но я не жалуюсь, друзьями не забытой.

Наш русский Лафонтен[5]5

Иван Андреевич Крылов. С 1812 г. он работал в петербургской Публичной библиотеке, но, конечно, бывал и в Москве.

[Закрыть] и Вяземский[6]6

Петр Андреевич Вяземский – русский поэт, литературный критик, историк, переводчик, публицист, мемуарист и государственный деятель, жил в Москве, был близким другом семьи Пушкиных.

[Закрыть] со мной

В свободные часы делят уединенье;

Еще отрада есть – поэзия и чтенье.

Благодарю судьбу: я с самых юных лет

Любил изящное, и часто от сует,

От шума светского я в тишине скрывался,

Учился и читал, и сердцем наслаждался;

Любил писать стихи, но зависти не знал;

Прямой талант в других я вечно уважал,

И лишь нелепостей был искренний гонитель:

Я не щадил невежд и скаредных писцов;

Что делать! И теперь я всем сказать готов:

Фирс добрый человек, но глупый сочинитель.

Конечно, тональность совсем другая. Это одно из тех шутливых дружеских посланий, которые особенно любил Василий Львович и которые особенно ему удавались. И даже капелька нравоучения, «минутка саморекламы» (в послании дяди племяннику) их не портили. Но ясно видно, что Пушкин-старший душой еще остался в XVIII веке, он мыслит и чувствует так, как было модно мыслить и чувствовать во времена его молодости.

Вернемся же вместе с ним в XVIII век!

Годы взросления

Василий Львович и Сергей Львович, так же как и многие молодые дворяне XVIII века, начинали свою взрослую жизнь со службы в гвардейских полках. Точнее, в лейб-гвардии Измайловском полку. Им суждено испытать все радости той жизни, о которой мечтал Петруша Гринев. Помните? «…Трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого».

Правда, Василия Львовича зачислили на военную службу не «во чреве матери», как Гринева, а в семилетием возрасте, зато сразу в Измайловский полк. В 1777 году оба брата, все еще жившие в Москве, на Божедомке, одновременно получили чин сержанта. И только в 1790 году после смерти отца отправились в Петербург, где через год пожалованы первым офицерским чином прапорщика.

Если Александру Сергеевичу суждено родиться в 1799 году, на стыке двух веков, пережить величайший триумф России – победу в войне 1812 года, – будучи еще подростком; далее наблюдать крах надежд на реформы Александра I, страшную участь декабристов и постепенное «замерзание» России при Николае I, то юность его дяди подарила совсем другие впечатления.

Если для Александра Сергеевича Екатерина II – персонаж его исторического романа в стиле Вальтера Скотта («Капитанская дочка»), то для Пушкина-дяди она его современница. Он родился спустя четыре года после того, когда она взошла на престол, и первые тридцать лет его жизни пришлись на ее царствование.

Это золотые годы для русской знати, те, о которых она будет вспоминать с ностальгией последующие сто лет. Императрица оказалась на троне не по праву, а после дворцового переворота и убийства законного государя, и поначалу ей приходилось всячески задабривать знать и гвардию, которые являлись ее единственной поддержкой, а они быстро поняли, что благоволение новой правительницы обеспечит им путь наверх.

Московский свет, где блистали Василий Львович и Сергей Львович, был тем самым, о котором так ностальгически вспоминает Фамусов в «Горе от ума». Помните?

Вот то-то, все вы гордецы!

Спросили бы, как делали отцы?

Учились бы, на старших глядя:

Мы, например, или покойник дядя,

Максим Петрович: он не то на серебре,

На золоте едал; сто человек к услугам;

Весь в орденах; езжал-то вечно цугом;

Век при дворе, да при каком дворе!

Тогда не то, что ныне,

При государыне служил Екатерине.

А в те поры все важны! в сорок пуд…

Раскланяйся – тупеем не кивнут.

Вельможа в случае – тем паче,

Не как другой, и пил, и ел иначе.

А дядя! что твой князь? что граф?

Сурьезный взгляд, надменный нрав.

Когда же надо подслужиться,

И он сгибался вперегиб:

На куртаге ему случилось обступиться;

Упал, да так, что чуть затылка не пришиб;

Старик заохал, голос хрипкой;

Был высочайшею пожалован улыбкой;

Изволили смеяться; как же он?

Привстал, оправился, хотел отдать поклон,

Упал вдругoрядь – уж нарочно, —

А хохот пуще, он и в третий так же точно.

А? Как по-вашему? по-нашему – смышлен.

Упал он больно, встал здорово.

Зато, бывало, в вист кто чаще приглашен?

Кто слышит при дворе приветливое слово?

Максим Петрович! Кто пред всеми знал почет?

Максим Петрович! Шутка!

В чины выводит кто и пенсии дает?

Максим Петрович. Да! Вы, нынешние, – ну-тка!

Это время пышных придворных торжеств, напоминавших о праздниках дщери Петровой Елизаветы, время, когда берега Невы одевались в гранит, но одновременно расширялись и границы России за счет присоединения Калмыцкого ханства (1771), Белоруссии (1772, 1793), Осетии (1774), Курильских островов (1779), Крыма (1783), Курляндии, Литвы и Западной Волыни (1795).

Золотой век Екатерины отнюдь не был мирным, на него пришлось не только восстание Пугачева, описанное Пушкиным-младшим в «Капитанский дочке» (1773–1775), Русско-турецкие войны (1768–1774 и 1787–1791), где совершал свои подвиги Суворов, новая Русско-шведская война (1788–1790), когда петербуржцы готовились защищать Северную столицу от вековечных соседей и «заклятых друзей».

А еще это время, когда Москва пережила эпидемию… чумы. Это случилось в 1771 году. Чуму привезли с юга, с полей сражений Русско-турецкой войны. Она пришла в Москву вместе с вернувшимися солдатами, а также с прибывшими в город товарами и добычей. По одной из версий, источником заражения стали шерсть и шелк, привезенные на московские мануфактуры торговцами из Турции.

И очень скоро в день уже умирало около тысячи человек. Люди искали виноватых в смерти их родных и набрасывались на всех, кто стоял на их пути. Городские власти стремились покинуть город, и скоро начались беспорядки. 15 сентября 1771 года толпа ворвалась в Чудов монастырь в Кремле и разграбила его, а 16 сентября в Донском монастыре архиепископ Амбросий распорядился запечатать короб для приношений Боголюбской иконе Божией Матери, а саму икону убрать в церковь Кира и Иоанна, мера совершенно правильная. К иконе собирались толпы народа, надеющегося на защиту и исцеление, но скопление людей только ускоряло распространение инфекции. Молящихся возмутило то, что у них отбирают чудотворную икону, которая казалась им единственной надеждой на спасение, и Амбросия убила разгневанная толпа. В Москве начался чумной бунт, генерал-губернатор Петр Семенович Салтыков бежал из охваченного эпидемией города.

Тогда императрица послала в Москву Григория Орлова «с полною мочию» (то есть с большими полномочиями) для борьбы с болезнью.

Орлов не был врачом; он обратился за советом к московским медикам, поставив перед ними следующие вопросы: «Умножающаяся в Москве смертоносная болезнь та ли, что называется моровою язвою? Чрез воздух ли ею люди заражаются или от прикосновения к зараженному? Какие суть средства надежнейшие к предохранению от оной? Есть ли и какие способы ко уврачеванию зараженных?»

Ему ответили, что да, в Москве свирепствует моровая язва, что нужно, прежде всего, запретить въезд в зараженный город людей и выезд из него, чтобы остановить распространение чумы в стране.

Внутри города также надо стараться оградить здоровых от больных, а далее – по мере возможности облегчать состояние больных, обеспечивать их водой, пищей и жаропонижающими средствами и уповать на силу натуры – эффективных антибиотиков, способных убивать возбудителя чумы, тогда еще не существовало, они появятся только через двести лет.

Город разделили на 27 участков, на территории которых производился учет и изоляция больных, а также вывоз умерших. Были открыты новые бани, обветшавшие дома сносили, крыс и мышей, разносчиков чумной заразы, истребляли. В город организовали подвоз пищи и чистой воды.

Орлов приказал открыть новые карантины, создать специализированные изолированные инфекционные больницы, увеличить число больниц общих практик и поднять жалованье докторам. Он установил денежное вознаграждение выписываемым из больниц (женатым – по 10 рублей, холостым – по 5 рублей), после чего москвичи стали добровольно отправлять заболевших на лечение. По приказу Орлова архиепископа Амбросия торжественно погребли 4 октября в Донском монастыре в Москве, в Малом соборе. Осенью эпидемия чумы пошла на убыль, и в ноябре Екатерина II вызвала Орлова обратно в Петербург. В память о борьбе Орлова с чумой Екатерина вручила ему именную медаль «За избавление Москвы от язвы в 1771 году» с надписью «Такового сына Россия имеет», впоследствии отчеканена еще одна именная медаль с надписью «Россия таковых сынов в себе имеет», а также воздвигнуты мраморные ворота в виде триумфальной арки в Царском Селе на дороге в имение Орлова – Гатчину. А через восемь лет, 28 июня 1779 года, Екатерина II подписала указ о строительстве первого московского водопровода, который обеспечивал жителей города чистой водой.

Оба брата Пушкиных благополучно пережили эти страшные дни и продолжали расти в кругу семьи, потом блистать в московском свете, где было полно старых знакомых их отца и матери, которые ласково принимали молодых людей.

В 1790 году скончался Лев Александрович, и вскоре его сыновьям пришлось уезжать в Петербург, в свой полк.

* * *

Жаль, но о годах службы юных Пушкиных в Петербурге почти не осталось воспоминаний. Кроме разве что свидетельств об их переводе из чина в чин. В 1796 году в звании гвардии поручика Василий ушел в отставку, а брат Сергей прослужил еще год и дослужился до майора.

Но, надо думать, что молодые люди отдали должное столичной светской жизни и что Василий Львович не забывал кропать стихи и прозу. Есть лишь небольшой отрывок под многообещающим названием «Любовь первого возраста», который написан в 1813 году во время пребывания Василия Львовича в Нижнем Новгороде и вышел двумя годами позже в альманахе «Российский музеум».

Повесть, как и должно, посвящена нежной любви юноши к прекрасной москвичке, имя которой он скрывает под псевдонимом Зюльмея. Молодой москвич пишет, какое впечатление на него произвела Северная столица: «Я получил чин гвардейского офицера; но вместо приятной надежды возвратиться в Москву принял наложенную на меня должность, которая не позволяла мне оставить полк свой. Великая Екатерина, которой все царствование было беспрерывным торжеством, любила торжества и праздники, и столица праздновала мир[7]7

Со Швецией, 1790 г.

[Закрыть] со всеми возможными увеселениями. Только и говорили о парадах, иллюминациях, балах и фейерверках. Рассеяние мешало мыслям моим заниматься Зюльмеею; я тосковал об ней и в свободные минуты писал страстные к ней письма, которые, правда, оставались всегда в моем кабинете, но которые читал я с восторгом брату, единственному поверенному моего сердца.

Потом, пустившись в блистательность общества, я стал не так робок и начал приобретать ту светскость, которой только научаются, можно сказать, в обращении с знатными и придворными. Всегда любил я поэзию и всегда ею занимался. Граф Стр*, князь Бел***, графы Сег* и Коб***, княгиня Д*** и графиня Ш*** читали стихи мои с обязательным снисхождением и позволяли мне участвовать в их забавах. Тогда в обыкновении были благородные спектакли. Я играл комедию с лучшими актерами, каких могло только произвести хорошее общество. Это образовало мой вкус и научило меня с приятностью изъясняться. Но сердце мое пылало любовью к Зюльмее, и когда встречал я прекрасную, ловкую и любезную женщину, то всегда сравнивал с тою, которая совершенно владела мною.

Таким образом протекли два года».

* * *

Из знакомств молодого поэта важнейшими стали знакомства с Николаем Михайловичем Карамзиным и Гавриилом Романовичем Державиным. Карамзин как раз вернулся из путешествия по Европе и уже прославился как автор «Писем русского путешественника». После поездки он осел в Москве, где начал издавать литературный «Московский журнал», в котором напечатал свою повесть «Бедная Лиза», мгновенно ставшую знаменитой. Державин также находился в зените своей славы, жил в Петербурге в городской усадьбе на Фонтанке и занимал должность кабинет-секретаря Екатерины II «у принятия прошений».

Тогда же состоялся литературный дебют Василия Львовича – в № 11 журнала «Санкт-Петербургский Меркурий» за 1793 год было напечатано стихотворение «К Камину». Стихотворение весьма примечательное. Вот как оно начинается:

Любезный мой Камин, товарищ дорогой,

Как счастлив, весел я, сидя перед тобой!

Я мира суету и гордость забываю,

Когда, мой милый друг, с тобою рассуждаю;

Что в сердце я храню, я знаю то один;

Мне нужды нет, что я не знатный господин;

Мне нужды нет, что я на балах не бываю

И говорить бон-мо[8]8

Bon mot – остроумное выражение (фр.).

[Закрыть] на счет других не знаю;

Бо-монда[9]9

Beau monde – высший свет (фр.).

[Закрыть] правила не чту я за закон,

И лишь по имени известен мне бостон.

Обедов не ищу, незнаем я, но волен;

О, милый мой Камин, как я живу доволен.

Читаю ли я что, иль греюсь, иль пишу,

Свободой, тишиной, спокойствием дышу.

Пусть Глупомотов всем именье расточает

И рослых дураков в гусары наряжает;

Какая нужда мне, что он развратный мот!

Безмозглов пусть спесив. Но что он? Глупый скот,

Который, свой язык природный презирая,

В атласных шлафроках блаженство почитая,

Как кукла рядится, любуется собой,

Мня в плен ловить сердца французской головой.

Он, бюстов накупив и чайных два сервиза,

Желает роль играть парижского маркиза;

А господин маркиз, того коль не забыл,

Шесть месяцев назад здесь вахмистром служил.

Пусть он дурачится! Нет нужды в том нимало:

Здесь много дураков и будет и бывало…

Пожалуй, не сразу догадаешься, кому принадлежат эти строки. Их вполне мог бы написать не молодой гвардейский офицер, а умудренный жизнью Державин. В самом деле, в поэзии Державина легко найти схожие настроения. Вот, к примеру, стихотворение 1798 года «На счастье»:

<..>

В те дни и времена чудесны

Твой взор и на меня всеместный

Простри, о над царями царь!

Простри и удостой усмешкой

Презренную тобою тварь;

И если я не создан пешкой,

Валяться не рожден в пыли,

Прошу тебя моим быть другом;

Песчинка может быть жемчугом,

Погладь меня и потрепли.

Бывало, ты меня к боярам

В любовь введешь: беру все даром,

На вексель, в долг без платежа;

Судьи, дьяки и прокуроры,

В передней про себя брюзжа,

Умильные мне мещут взоры

И жаждут слова моего,

А я всех мимо по паркету

Бегу, нос вздернув, к кабинету,

И в грош не ставлю никого.

Бывало, под чужим нарядом

С красоткой чернобровой рядом

Иль с беленькой, сидя со мной,

Ты в шашки, то в картеж играешь;

Прекрасною твоей рукой

Туза червонного вскрываешь,

Сердечный твой тем кажешь взгляд;

Я к крале короля бросаю,

И ферзь к ладье я придвигаю,

Даю марьяж иль шах и мат.

Бывало, милые науки

И Музы, простирая руки,

Позавтракать ко мне придут

И все мое усядут ложе;

А я, свирель настроя тут,

С их каждой лирой то же, то же

Играю, что вчерась играл.

Согласна трель! взаимны тоны!

Восторг всех чувств! За вас короны

Тогда бы взять не пожелал.

А ныне пятьдесят мне било;

Полет свой Счастье пременило,

Без лат я Горе-богатырь;

Прекрасный пол меня лишь бесит,

Амур без перьев – нетопырь,

Едва вспорхнет, и нос повесит.

Сокрылся и в игре мой клад;

Не страстны мной, как прежде, Музы;

Бояра понадули пузы,

И я у всех стал виноват.

<..>

Увы! еще ты не внимаешь,

О Счастие! моей мольбе,

Мои обеты презираешь —

Знать, неугоден я тебе.

Но на софах ли ты пуховых,

В тенях ли миртовых, лавровых,

Иль в золотой живешь стране —

Внемли, шепни твоим любимцам,

Вельможам, королям и принцам:

Спокойствие мое во мне!

Разница лишь в том, что для Державина стоический вывод «спокойствие мое – во мне» – это итог многолетней (и отнюдь не безуспешной и не бессмысленной) борьбы с превратностями судьбы, а поэт следующего поколения, Василий Львович Пушкин, с этого начинает.