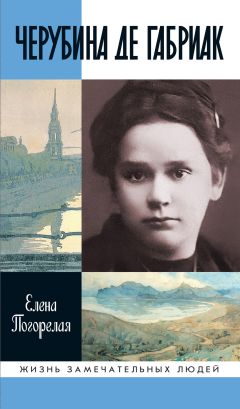

Текст книги "Черубина де Габриак. Неверная комета"

Автор книги: Елена Погорелая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

«Увеличились у лили шансы в академии поэтической…»

«Башней» именовалась квартира Вячеслава Иванова в доме 25 по Таврической улице – в круглом эркере на последнем, седьмом, этаже. Над «Башней» возвышался купол, из окон просматривались Нева и Таврический сад; на пологую красную крышу по ночам выбирались читать стихи – там в 1907 году была прочитана блоковская «Незнакомка» (интересно, присутствовала ли при том Лиля?). Иванов и Зиновьева-Аннибал переехали в «Башню» в 1905-м и сразу же превратили квартиру не просто в литературный салон, а в настоящий языческий храм искусства. Там собирался весь цвет современной отечественной словесности, там царила таинственная инфернальная атмосфера, там Андрей Белый с мистическим ужасом и восторгом писал:

Быт… ‹…› «башни», – единственный, неповторимый; жильцы притекали; ломалися стены; квартира, глотая соседние, стала тремя, представляя сплетение причудливейших коридорчиков, комнат, бездверных передних; квадратные комнаты, ромбы и секторы; коврики шаг заглушали, пропер книжных полок меж серо-бурявых коврищ, статуэток, качающихся этажерочек; эта – музеик; та – точно сараище; войдешь, – забудешь, в какой ты стране, в каком времени; все закосится; и день будет ночью, ночь – днем; даже «среды» Иванова были уже четвергами; они начинались позднее 12 ночи…

У Иванова «каждую среду собирался для всенощного бдения весь артистический Петербург», – откликается Белому К. Чуковский. Молодой философ Н. Бердяев был председателем, М. Замятнина протоколировала; в «Башне» спорили о религии, обсуждали искусство, выступали с докладами, волхвовали, читали стихи. «Почти вся наша молодая тогда поэзия если не “вышла” из ивановской “башни”, то прошла через нее – все поэты нового толка, модернисты, или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой… – уже в эмиграции, вспоминая о Петербурге 1900-х годов, подытоживает С. Маковский. – Я перечислил наиболее громкие имена; можно было бы назвать еще очень многих dii minores».

Среди этих «dii minores» – «младших божеств» – была Лиля.

Как известно, ивановские «среды» прерывались дважды: с конца 1906 года до весны 1907-го в связи с болезнью Зиновьевой-Аннибал и с осени 1907-го больше чем на год – в связи с ее смертью. К началу 1909-го Иванов оправился от потери жены и снова открыл «Поэтическую Академию», решив на этот раз разработать подробную программу занятий с молодыми поэтами и прежде всего – посвятить их в теорию стихосложения. Лиля, в 1909 году войдя в «Башню» в сопровождении Волошина уже как литератор, а не как учительница хозяйских детей, принимала в этих занятиях самое деятельное участие – несмотря на усталость от преподавания в гимназии, не пропускала ни одной лекции, прилежно записывала, выполняла «технические задания» и даже участвовала в докладах: «Потом я говорила о старо-фр<анцузских> формах, но это я Вам расскажу сама, если Вы захотите, много полнее…» (из письма к М. Волошину от 1 мая 1909 года). По ее переписке с Волошиным видно, как легко ей дается учение, с какой ненасытностью она вслушивается в доклады Иванова и как торопится применить эти знания на практике. Меняется даже сам тон ее писем – из лиричных, печально-доверчивых они становятся сжатыми, деловыми, точно Лиля стремится как можно скорее поделиться с опытным другом собственными поэтическими открытиями, чтобы их не упустить:

23-го апреля Вяч<еслав> Ив<анович> говорил о рифме. Он говорил, что дело не в ней, позволяя минимальную рифму, как напр<имер> alla / mena, говорил, что важны переливы основного вокала, тон перелива 2 а дает впечатление света, таинственности и унылости. Говорил, что выбор рифмы не должен быть случайным, она должна являться ключом строки. Против жонглерских рифм люблю ли я / Юлия. Ему на первую часть возражал Верховский, как сторонник rime riche[57]57

Письмо Е.И. Дмитриевой к М.А. Волошину от 26 апреля 1909 года // Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразгаданной…» С. 37.

[Закрыть].

Поэт и переводчик Юрий Верховский – один из участников Академии, слушатель и докладчик наряду с Михаилом Кузминым, Алексеем Толстым, Николаем Гумилевым, сестрами Аделаидой и Евгенией Герцык и др. Начиналось все при горячем участии Волошина, но в апреле 1909-го он уезжает к матери в Коктебель, и туда-то к нему летят Лилины письма:

Сегодня 1-ое мая, и Ваше красное письмо, Макс милый! Но сначала мой отчет о лекции в среду. Она была очень содержательна и интересна. ‹…› Вяч<еслав> Ив<анович> рассказал, что можно написать сонет, и другой должен ответить, повторяя рифмы, но по возможности избегая в одной и той <же> катр<ене> одинаковых слов. На этом, кажется, все сойдут с ума. Гумилев прислал мне сонет, и я ответила; посылаю на Ваш суд. Пришлите и Вы мне сонет. Ваш о Трианоне страшно хорош. Еще стихов, милый, милый Макс!

Так в переписке с Волошиным Лиля впервые произносит имя Николая Гумилева.

Гумилев был одним из самых старательных слушателей «Поэтической Академии» и не раз уходил на рассвете из-под круглого купола в совершенном восторге. «Мне кажется, что только теперь я начинаю понимать, что такое стих», – писал он весной 1909 года своему учителю, мэтру Валерию Брюсову; и действительно, только в ходе посещений «Башни» Гумилеву удалось свести разрозненные, эклектические сведения о классическом и современном стихосложении в единое целое. Автор нескольких поэтических сборников, критик, издатель двух (неудавшихся и прогоревших) журналов, он испытывал острую нехватку в систематическом литературном образовании. «Башня» дала ему эту систему – столь стройную и согласованную, что спустя пару лет из нее сможет вырасти акмеизм.

Наибольшее воодушевление у Гумилева, известного своей тягой к организованной корпоративной работе (недаром открытое им акмеистическое объединение будет именоваться Цехом поэтов: трудовая, ремесленная символика в пику мистической световой символике «Башни»), вызывали именно «ученические» ремесленные задания. Написать стихотворение по заданным рифмам? Легко! Сонет Гумилева, о котором идет речь в письме Лили Дмитриевой, представляет собой примечательное сочетание символистской патетики, явно почерпнутой у Вячеслава Иванова, и африканской экзотики, позволяющей нам безошибочно опознать гумилевскую руку даже и в холодноватой условленной форме:

Тебе бродить по солнечным лугам,

Зеленых трав, смеясь, раздвинуть стены!

Так любят льнуть серебряные пены

К твоим нагим и маленьким ногам.

Весной в лесах звучит веселый гам,

Всё чувствует дыханье перемены;

Больны луной, проносятся гиены,

И пляски змей странны по вечерам.

Как белая восторженная птица,

В груди огонь желанья распаля,

Проходишь ты, и мысль твоя томится:

Ты ждешь любви, как влаги ждут поля;

Ты ждешь греха, как воли кобылица;

Ты страсти ждешь, как осени земля!

На это горячее и – в гумилевском духе – пассионарное признание (ведь невозможно же не расслышать в этих строчках признание в любви – одни только «нагие и маленькие ноги», вызывающие в памяти пушкинский элегический вздох, чего стоят!) Лиля отвечает сдержанно и осторожно, гася его солнечную эмоцию в привычном ей мареве утомленной печали:

Закрыли путь к нескошенным лугам

Темничные, незыблемые стены;

Не видеть мне морских опалов пены,

Не мять полей моим больным ногам.

За окнами не слышать птичий гам,

Как мелкий дождь, все дни без перемены.

Моя душа израненной гиены

Тоскует по нездешним вечерам.

По вечерам, когда поет Жар-птица,

Сиянием весь воздух распаля,

Когда душа от счастия томится,

Когда во мгле сквозь темные поля,

Как дикая, степная кобылица,

От радости вздыхает вся земля…

В ее сонете, куда менее стилистически цельном, чем сонет Гумилева, звучит попытка примирить унылые однообразные дни и «нездешние вечера»; если прочитывать совсем уж буквально – утомительные трудовые будни в Петровской гимназии и собрания на «Башне», в той самой «огненной комнате» (не оттуда ли образ Жар-птицы, не от золотого ли облика Вячеслава Великолепного?), откуда она уходила на раннем рассвете вдвоем с Гумилевым. Да, в это время Лилю и молодого конквистадора, преданного поклонника Ани Горенко, еще не успевшей сделаться Анной Ахматовой, связывают романтические отношения – тем более удивительные, что возникли они, по Лилиному же собственному признанию, если не с одобрения, то с бессознательного благословения Волошина:

Весной уже 1909 года была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств. На этой лекции меня познакомили с Н. Степ., но мы вспомнили друг друга. Это был значительный вечер в «моей жизни». Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. – об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьезно, потому что я ведь никогда не улыбалась: «Не надо убивать крокодилов». Ник. Степ. отвел в сторону М. А. и спросил: «Она всегда так говорит?» – «Да, всегда», – ответил М. А. ‹…› Эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча», и не нам ей противиться[58]58

Дмитриева (Васильева) Елизавета. Исповедь // Габриак Черубина де. Исповедь. С. 273–274.

[Закрыть].

И вот Лиля встречается с Гумилевым почти ежедневно, спорит с ним о стихах, много пишет, иллюстрируя лекции в «Поэтической Академии», складывает триолеты, канцоны, сонеты… При этом главным судьей ее стихов, которому она доверяет безоговорочно, остается Волошин. Ему она шлет свои тексты, ему, бывшему тогда для нее «недосягаемым идеалом во всем», как бы вскользь предлагает принять участие в их поэтическом – а заодно, может быть, и любовном? – соревновании.

Волошин, обрадовавшись игре, отвечает из Коктебеля сонетом «Сехмет»:

Влачился день по выжженным лугам.

Струился зной. Хребтов синели стены.

Шли облака, взметая клочья пены

На горный кряж. (Доступный чьим ногам?)

Чей голос с гор звенел сквозь знойный гам

Цикад и ос? Кто мыслил перемены?

Кто, с узкой грудью, с профилем гиены,

Лик обращал навстречу вечерам?

Теперь на дол ночная пала птица,

Край запада лудою распаля.

И персть путей блуждает и томится…

Чу! В теплой мгле (померкнули поля…)

Далеко ржет и долго кобылица.

И трепетом ответствует земля.

Интересно, что в отличие от абстрактного пейзажа в Лилином сонете и Гумилев, и Волошин в точности воспроизводят то, что знают и любят: Гумилев – экзотическую саванну, Волошин – суровый и знойный ландшафт Киммерии. Думается, не в последнюю очередь его сонет преследует своей целью как можно скорее заманить новую подругу в Коктебель; Лиля не возражает и на волошинское послание откликается моментально:

Дорогой Макс,

я уже три дня лежу, у меня идет горлом кровь, и мне грустно.

А Ваше письмо пришло сегодня, оно – длинное, ласковое и в нем много стихов.

Стало лучше. Ваш сонет «о гиене» лучший из трех; на Ваш я попробую ответить. Когда я приеду, буду рассказывать об образцах по лекциям Вяч<еслава> Ив<ановича>, а то писать все очень много. Теперь в субботу последняя лекция, но она будет носить характер conferee, так что писать о ней я не буду, а расскажу[59]59

Письмо Е.И. Дмитриевой к М.А. Волошину от 13 мая 1909 года // Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразгаданной…» С. 42.

[Закрыть].

Расставаясь в апреле 1909 года, Волошин и Лиля условились, что на лето она приедет к нему в «Дом поэта». Тогдашний сезон в Коктебеле стоял у истоков позднейших волшебных литературных сезонов, о которых потом с неизменной пронзительной ностальгией писали гостившие у Волошина сестры и братья Эфроны, М. Цветаева, О. Мандельштам, А. Белый, И. Эренбург… В то, первое, лето к Волошину собиралась компания пускай не столь звездная, но весьма примечательная: входившие в моду Алексей Толстой с красавицей женой Софьей Дымшиц, озорная Маргарита Гринвальд по прозвищу «Девочка»[60]60

С Гринвальд, известной свободой своего легкого женского нрава, Волошин обменивался добродушными письмами, иронично и чуть покровительственно, на правах старшего, спрашивая: «Что вы делаете? Кого ревнуете?» Та откликалась: «Ревную Вас и Нэлли (имя героини «Униженных и оскорбленных», с которой по юности ассоциировала себя Лиля. – Е. П.), но кого к кому, не понимаю…» (цит. по: Волошин М.А. Собрание сочинений. Т. 9. С. 443). Этот краткий обмен репликами как нельзя лучше показывает, что зарождающееся между Лилей и Волошиным чувство не осталось незамеченным среди их общих друзей.

[Закрыть], собственно Лиля Дмитриева и Николай Гумилев, который весной 1909 года также увлеченно переписывался с Волошиным и обменивался с ним сонетами:

Дорогой Максимилиан Александрович,

Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом. И вызовом. На последний я Вам отвечаю в этом письме через два часа после его получения. Я написал еще сонет – посвящение Вячеславу Иванову, и он пишет мне ответ. Если хотите поспорить с более достойным Вас противником, я прилагаю Вам мои рифмы: – книга – полудней – рига – будней – расстрига – трудный – верига – судный – слоновью – пророку – сердца – единоверца – Року – кровью. Как видите, рифмы не вполне точны. Это Ваш развращающий пример.

В Коктебель я думаю выехать числа 27-го, вряд ли раньше, может быть, позже[61]61

Письмо Н.С. Гумилева к М.А. Волошину (около 20 мая 1909 года) // Цит. по: Агеева Л.И. Указ. соч. С. 67.

[Закрыть].

Обращает на себя внимание как напряженность общего интеллектуального, поэтического пространства, в котором находятся этой весной все участники действия: Лиля, Гумилев, Волошин, зажженный их энтузиазмом Иванов, – так и проскальзывающая усмешка незримых распорядителей, в чьих руках напряглись нити судеб пока что беспечных, ни о чем не подозревающих персонажей. Олимпийские ли это боги, царящие в Коктебеле, инферны, таящиеся под куполом «Башни», вызванные символистским волхвованием «демоны глухонемые»? Кто подсказал Гумилеву разящую формулировку – «Вы меня очень обрадовали и письмом, и сонетом, и вызовом», и вспомнил ли эту формулировку ее адресат, стоя под пистолетом прежнего друга на берегу Черной речки? А уж как вписывается в это пространство незлобивая эпиграмма А. Толстого: «Косясь на дуло пистолета, / Считает медленно шаги. / Ах, ямбы вечные враги / Для долговязого поэта…» – написанная еще до печально известной дуэли!

Однако не будем спешить. До поединка Гумилева с Волошиным еще около полугода, еще не родилась на свет Черубина де Габриак; Лиля Дмитриева еще спешно доучивает своих девочек и только 25 мая, распустив учениц на каникулы, отправляется в Коктебель вместе с вызвавшимся ее сопровождать Гумилевым.

Впрочем, подробности их короткого, но насыщенного романа заслуживают отдельной главы.

Гадкие лебеди

«Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Гумилев в пору ранней и пылкой влюбленности в Лилю.

Любопытна эта отточенная лирическая формулировка. О чем она? О лебединой верности, на которую вправе был надеяться Гумилев? Или это нечто вроде пароля? Еще девочкой Лиля грезила сказками Андерсена; в воспоминаниях она называет «Русалочку», однако, учитывая весь контекст ее жизни, наиболее близким ей представляется «Гадкий утенок» – история чудесного преображения и, главное, обретения собственной стаи-семьи. Могла ли она не сопоставлять судьбу утенка-подкидыша со своей личной историей, могла ли не ждать превращения в прекрасного лебедя?

Да и сам Гумилев… В воспоминаниях современников о его детстве и юности нередко появляется образ именно такого гадкого утенка – неловкого, косоглазого, угловатого, надменного от робости и неуверенности в себе, – а в многочисленных описаниях преобладают птичьи ассоциации. «В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость»[62]62

Ср. с шуточными стихами «советского графа» о коктебельском сезоне – 1909: «Как Гумилев стянул носки / И бегал журавлем уныло…» и с уже процитированными строками о «долговязом поэте».

[Закрыть], – рассказывает А. Толстой. «Бледного юношу с глазами гуся» описывает Андрей Белый. «Только, ставший лебедем надменным, / Изменился серый лебеденок», – со свойственной ей афористичностью довершает метафорический ряд Анна Ахматова…

Возможно, образ существа «лебединой породы» был близок обоим – и Лиле, и Гумилеву – как обещание преображения? Преображения близкого: в 1909-м гумилевская поэтическая карьера – на взлете, да и Лиля, кажется, обретает свою «семью», уже практически на равных общаясь с представителями тогдашней богемы и участниками «Академии поэтической». После первой их встречи не прошло и двух лет, а сколь многое изменилось!

Как уже было сказано, в первый раз Лиля увидела Гумилева в Париже в студии Себастьяна Гуревича. Он показался юной студентке Сорбонны совсем еще мальчиком: «бледное, манерное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила»[63]63

Дмитриева (Васильева) Елизавета. Исповедь // Габриак Черубина де. Исповедь. С. 273.

[Закрыть]. Поразила настолько, что Лиля вспоминает об этом спустя почти двадцать лет? Интересно, почему поразила? Просто ли приглянулась красивая безделушка (Лиля, чьей натуре был присущ эстетизм, порой тосковала по красивым вещам, доверчиво писала друзьям о своей тяге к бусам, изящным книжным переплетам…) – или в змейке она, начинающая теософка, углядела оккультный символ, втайне сближающий ее с Гумилевым, который тоже в ту пору увлекается оккультизмом и эзотерикой?

Об оккультизме, однако, при той первой встрече речь не идет. Вообще – практически ни о чем не идет, но от нескольких дней, проведенных в компании Гуревича и Гумилева, у Лили остается ощущение праздника, а праздников в ее жизни до той поры было немного:

Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Ром<антических> цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет; а уже поздно ночью мы втроем ходили вокруг Люксембур<гского> сада и Н. С. говорил о Пресвятой Деве…

Впечатление оказалось светлым и радостным – а какой еще может запомниться двадцатилетней девушке встреча в летнем Париже? Они расстаются, не думая о дальнейших свиданиях. Путь Гумилева лежит в Киев, к Анне Горенко, которая в эти парижские дни неожиданно соглашается выйти за него замуж (вскоре помолвка расстроится), путь его новой знакомой – назад, в Петербург.

Возникает резонный вопрос: как Гумилев, несколько лет уже преданный Анне Горенко, мог влюбиться в «хромую и неэлегантную» Лилю Дмитриеву? Да так влюбиться, что этого до последних дней не прощала ей Анна Ахматова, по свидетельству многих мемуаристов, «сбрасывая всякую меру» и – сама великая мифотворица – все свои силы обрушивая на то, чтобы сокрушить ее миф?

Приходится признать, что Лиля Дмитриева обладала множеством качеств, которые по достоинству оценил Гумилев. Была умна, дьявольски работоспособна и истово предана литературе (играючи предлагала Волошину перевести переписку испанки Марии д’Агреда или уверенно писала на доске на собраниях «Поэтической Академии» формулу средневекового романса, которую не знал сам Иванов). Не отличалась излишней манерностью («Она всегда так говорит?» – «Да, всегда»). Видимо, была чувственна и пластична и чувственности своей не стеснялась (летом 1909 года это чувственное начало, пробужденное первым счастливым любовным опытом, будет с предельной ясностью выражено в стихах Черубины: «Лишь раз один, как папоротник, я / Цвету огнем весенней, пьяной ночью. / Приди за мной к лесному средоточью / В заклятый круг, приди, сорви меня!»), что Гумилеву, измученному девичьей холодностью будущей златоустой Анны всея Руси, было особенно дорого. А самое главное… Самое главное – Лиля могла говорить с ним о том, что его занимало, не притворяясь и проявляя к его путешествиям, экспедициям, поискам искренний интерес.

Взять хотя бы их судьбоносную «встречу». О чем они говорили? «Об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах…» А ведь именно этого интереса к географическому познанию мира, к преодолению культурных границ Гумилев и искал в современниках – и досадовал, натыкаясь вместо него то на плохо скрываемую иронию, то на вежливое равнодушие, о чем признавался в письме соратнику по акмеизму М. Лозинскому в разгар войны – в 1915 году:

…Мне досадно за Африку. Когда полтора года тому назад я вернулся из страны Галла, никто не имел терпенья выслушать мои впечатления и приключения до конца. А ведь правда, все то, что я выдумал один и для себя одного, ржанье зебр ночью, переправа через крокодильи реки, ссоры и примиренья с медведеобразными вождями посреди пустыни, величавый святой, никогда не видевший белых в своем африканском Ватикане, – все это гораздо значительнее тех работ по ассенизации Европы, которыми сейчас заняты миллионы рядовых обывателей, и я в том числе[64]64

Письмо Н.С. Гумилева к М.Л. Лозинскому от 2 января 1915 года // Неизвестные письма Н.С. Гумилева (Известия АН СССР. Сер. лит. и яз. Т. 46. № 1. С. 74).

[Закрыть].

Поневоле подумаешь о Волошине: вот кто мог бы со всем пылом своей необъятной души разделить интерес Гумилева! Но после дуэли их прежние дружеские отношения так никогда и не будут возобновлены. А Лилю – возможно, первую увлеченную слушательницу гумилевских новелл о его экзотических приключениях – Гумилев и вовсе до конца жизни будет именовать «той сумасшедшей женщиной»…

В свою очередь, Лилино увлечение Гумилевым могло быть вызвано в том числе и одним любопытным психологическим фактором – к слову, практически не учтенным биографами[65]65

Одна проговорка дана в проницательном «Зодчем» Шубинского: «Дмитриева рассказывала, что сестра заставляла ее совершать жертвоприношение – кидать в огонь игрушки, а однажды они чуть не принесли в жертву живого щенка, что брат пытался творить чудеса (как маленький Гумилев!)…» Но дальше этой мимолетной догадки в скобках Шубинский не двигается, тем более что ему интересна не Дмитриева, а история мистификации, ею инициированной (см.: Шубинский В. Зодчий. Жизнь Николая Гумилева. М.: АСТ, 2014. С. 207).

[Закрыть], но способным в этих взвинченных и изломанных отношениях кое-что прояснить.

Дело в том, что Николай Гумилев образца 1909 года был чрезвычайно похож на Валериана Дмитриева, Лилиного обожаемого старшего брата.

Высокие, тонкокостные внешне; жесткие, властные, честолюбивые; убежденные милитаристы (думается, под словами Гумилева: «И воистину светло и свято / Дело величавое войны. / Серафимы, ясны и крылаты, / За плечами воинов видны…», которые вызывали резкую критику современников, мог бы подписаться и Валериан) и карьеристы… В детстве оба были одержимы дальними странствиями (вспомним о побеге Валериана в Америку), оба «делали чудеса», оба ставили рискованные эксперименты над окружающими их людьми и животными. Про опыты юного Дмитриева мы уже знаем, а вот – параллельный эпизод из биографии Гумилева, демонстрирующий, что способности этих «колдовских детей» если не читать, то по крайней мере – щадить чувства близких стремились к нулю:

В саду я взял ее за руку:

– Закрой глаза, мама, и не открывай, пока я не скажу.

И она, смеясь, дала вести себя по дорожке. Я был так горд. Я задыхался от радости.

– Вот, мама, смотри. Это я для тебя! Это музей! Твой музей!

Она открыла глаза и увидела: на клумбе между цветов понатыканы шесты. На них извивались лягушки и ящерицы. Четыре лягушки, две жабы и две ящерицы. Поймать их мне стоило большого труда[66]66

Цит. по: Шубинский В. Указ. соч. С. 32.

[Закрыть].

Гумилев, после «маленькой глупой фразы» о крокодилах проникшийся к Лиле доверием, вполне мог ей об этом рассказывать – ведь рассказывал же он эти мифологизированные истории о детстве Ирине Одоевцевой! А в памяти Лили гумилевские признания в детской бессмысленной и одновременно сладострастной жестокости не могли не вызвать воспоминаний о соответствующем поведении брата, и она с тайной нежностью повторяла: «Н<иколай> Ст<епанович> был для меня цветение весны, “мальчик”, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше…» Младше – не потому ли, что уже двадцатилетняя Лиля видела в нем угловатого, властного, непредсказуемого подростка Валериана? В таком случае привычные для нее отношения изощренной родственной пытки проецировались на роман с Гумилевым, и естественно, что его «железная воля» и «желание даже в ласке подчинить» сталкивались с ее извечным упрямством – «желанием мучить…».

Беда в том, что единственная форма любви, знакомая Лиле, заключалась в трагическом роковом поединке, в котором непременно нужно было стать победителем, ибо побежденному полагались унижение и смерть. Гумилев, будучи все-таки старше и искушеннее – по крайней мере, в поэзии, – оставил тому немало свидетельств:

Это было не раз, это будет не раз

В нашей битве глухой и упорной:

Как всегда, от меня ты теперь отреклась,

Завтра, знаю, вернешься покорной.

Но зато не дивись, мой враждующий друг,

Враг мой, схваченный темной любовью,

Если стоны любви будут стонами мук,

Поцелуи – окрашены кровью.

Или еще одно – более известное и откровенное, в первой же строчке приоткрывающее посвященным имя возлюбленной:

В твоем гербе – невинность лилий,

В моем – багряные цветы.

И близок бой, рога завыли,

Сверкнули золотом щиты.

Ты – дева-воин песен давних,

Тобой гордятся короли,

Твое копье не знает равных

В пределах моря и земли.

Вот мы схватились и застыли,

И войско с трепетом глядит,

Кто побеждает: я ли, ты ли,

Иль гибкость стали, иль гранит…

Это стихотворение, озаглавленное «Поединок», существует в двух принципиально разных редакциях. В первой публикации – в «Журнале Театра Литературно-художественного общества» (1909) – оно составляет 14 строф, более пространно, если не сказать затянуто, и включает в себя подробности, туманные для читателя, но, вероятно, внятные тем, кто участвовал в поединке: «Страшна борьба меж днем и ночью, / Но Богом нам она дана…», «Уходишь ты, с тобою клятвы, / Ненарушимые вовек…». Этот вариант содержит и позже исключенную строфу с портретом героини – портретом, по которому очевидцам их романа нетрудно было бы опознать Лилю:

Меня слепит твой взгляд упорный,

Твои сомкнутые уста,

Я задыхаюсь в муке черной,

И побеждает красота.

Сравним в дневниках Максимилиана Волошина: «Лиля Дмитриева. Тот же взгляд, упорный и немигающий». Видимо, так вот она и смотрела, не в силах поверить, что ею интересуются, что в нее влюблены (то-то Гумилев и убеждает ее в ее же собственной победительной «красоте»), что в ней видят не жалкую хромоножку, а легендарную деву-воина, сразившую молодого конквистадора:

Я пал, и молнии победней

Сверкнул и в тело впился нож.

Тебе восторг – мой стон последний,

Моя прерывистая дрожь.

И ты уходишь в славе ратной,

Толпа поет тебе хвалы,

Но ты воротишься обратно,

Одна, в плаще весенней мглы.

И над равниной дымно-белой

Мерцая шлемом золотым,

Найдешь мой труп окоченелый

И снова склонишься над ним:

«Люблю! Ты слышишь, милый, милый?

Открой глаза, ответь мне – да.

За то, что я тебя убила,

Твоей я стану навсегда».

Еще не умер звук рыданий,

Еще шуршит твой белый шелк,

А уж ко мне ползет в тумане

Нетерпеливо-жадный волк.

Позже Гумилев значительно переработал текст «Поединка»: исключил оттуда недвусмысленно биографические строфы, отшлифовал сюжет, вычеркнул длинноты и проставил посвящение – «Графине С.И. Толстой». Оно и понятно. В 1910-м, уже женатый на Анне Ахматовой, он меньше всего хотел вспоминать те давние поединки, а при имени Лили Дмитриевой его просто трясло. Но сначала, сначала…

Мы стали часто встречаться, все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся серо-розовому городу. Много раз просил меня Н.С. выйти за него замуж, никогда не соглашалась я на это; – в это время я была невестой другого, была связана жалостью к большой, непонятной мне любви. В «будни своей жизни» не хотела я вводить Н. Степ. Те минуты, которые я была с ним, я ни о чем не помнила, а потом плакала у себя дома, металась, не знала. Всей моей жизни не покрывал Н.С. ‹…› Воистину он больше любил меня, чем я его. Он знал, что я не его невеста, видел даже моего жениха. Ревновал. Ломал мне пальцы, а потом плакал и целовал край платья[67]67

Дмитриева (Васильева) Елизавета. Исповедь // Габриак Черубина де. Исповедь. С. 274.

[Закрыть].

Учитывая, что эти изломанные пальцы и поцелуи в жизни Дмитриевой уже были (и, судя по истории 1900 года, оставили кровоточащий след), можно понять, что любовь как поединок, как постоянное испытание начинает ее обессиливать – не случайны ее повторяющиеся проговорки в казалось бы сдержанных письмах Волошину: «Я уезжаю… ‹…› 24 или 26-го. С кем – не знаю. У нас холодно и грустно» (9 мая 1909-го); «Если достану билеты, то выеду 24-го, в первый день, когда могу. Марго ждать не стану, очень мне здесь плохо» (13 мая 1909-го).

Контраст тем сильнее, что все это время в эмоциональной близости к ней находится человек, до грядущей дуэли ни в какие поединки не вступавший принципиально и любовь понимающий как отдачу, как постоянную заботу о другом, пусть даже и ценой собственного благополучия.

Естественно, Лиля рвется к Волошину в Коктебель.

Но как получилось, что в Коктебеле она оказалась вдвоем с Гумилевым?

За это биографы Гумилева особенно порицают ее, предполагая, что Лиля сама позвала молодого поэта с собой, а ее оправдание: «Гум<илев> напросился, я не звала его, но т. к. мне нездоровится, то пусть» – суть сплошное лукавство. Игнорируя и ее слова, и приведенное выше письмо Гумилева, из которого в точности явствует, что приглашение он получил от Волошина! – настаивают: позвала, позвала. Но для чего? Чтобы пробудить в Волошине ревность и спровоцировать его на признание (версия в целом по-доброму относящегося к Лиле В. Купченко)? Чтобы столкнуть лбами двух популярных поэтов и обеспечить себе почетное место в литературных кругах столицы (версия А. Ахматовой)? Чтобы сократить дорожные расходы и возложить на Гумилева оплату за билет (версия В. Шубинского)? Первые две версии критики не выдерживают, третью также легко опровергнуть: если бы «за себя и за свою девушку платил Гумилев»[68]68

Шубинский В. Указ. соч. С. 210.

[Закрыть], он бы, конечно, расщедрился и на билет в класс повыше. Но Лиля подчеркивает: «Если ему не очень дешево в третьем классе», – стало быть, платит сама.

Не очень понятно, отчего бы биографам не поверить в ее собственное объяснение. Напомним – все прошлое лето Лиля лечилась от туберкулеза в санатории в Халиле. Жаркую погоду она, уроженка промозглого Питера, переносила неважно, и, естественно, многочасовой путь в тесном и душном вагоне, без друга, способного скрасить дорогу, а в случае чего и оказать некоторую помощь, вызывал у нее резонные опасения. Уж на что крепок был Макс Волошин, но и он, вспоминая ночи в вагоне третьего класса («сидят у нас на ногах, на головах, пошевельнуться нельзя… младенцы орут… духота и вонь ужасающие…»), зарекался когда-либо ездить так даже по суровым экономическим соображениям. Что уж говорить о не приученной к путешествиям Лиле! Правда, тем же поездом ехала в Феодосию и подруга Волошина Маргарита Гринвальд с отцом, но щепетильная Лиля боялась быть им обузой, а с Гумилевым, как ни крути, ее уже связывали очень близкие отношения.

В конце концов, повторим, – Гумилева к себе зазывал сам Волошин, и Николай Степанович радостно собирался, предупреждая об этом друзей: «Мейерхольд едет завтра, Толстые 12 мая. Я в конце месяца» (письмо М. Кузмину от 7 мая 1909 года); «Это последний раз в этом сезоне собираются у меня» (письмо В. Кривичу-Анненскому от 23 мая 1909-го). Как видим, настроение у поэта приподнятое (отсюда – прощальная вечеринка), и ожидания от путешествия – самые радужные. Хотя… Гумилев, как и прочие посетители «Башни» и «Академии», волхвовал понемногу и был наделен тайным даром предвидения – не случайно еще в ноябре 1907-го им было написано стихотворение, в точности воспроизводящее коктебельскую драму – 1909:

Любовь их душ родилась возле моря,

В священных рощах девственных наяд,

Чьи песни вечно-радостно звучат,

С напевом струн, с игрою ветра споря.

Великий жрец… Страннее и суровей

Едва ль была людская красота,

Спокойный взгляд, сомкнутые уста

И на кудрях повязка цвета крови.

Когда вставал туман над водной степью,

Великий жрец творил святой обряд,

И танцы гибких, трепетных наяд

По берегу вились жемчужной цепью.

Средь них одной, пленительней, чем сказка,

Великий жрец оказывал почет.

Он позабыл, что красота влечет,

Что опьяняет красная повязка.

И звезды предрассветные мерцали,

Когда забыл великий жрец обет,

Ее уста не говорили «нет»,

Ее глаза ему не отказали.

И, преданы клеймящему злословью,

Они ушли из тьмы священных рощ

Туда, где их сердец исчезла мощь,

Где их сердца живут одной любовью.

Интересно, вспомнил ли сам Гумилев собственное пророчество, подвергая «клеймящему злословью» жреца и его ученицу?

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?