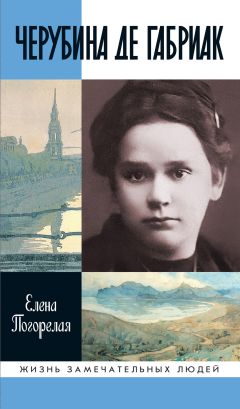

Текст книги "Черубина де Габриак. Неверная комета"

Автор книги: Елена Погорелая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

То есть с фамилией все более-менее понятно, а с именем? По Волошину, «для аристократичности Чорт обозначил свое имя первой буквой. Впоследствии “Ч” было раскрыто. Мы долго ломали голову, ища женское имя, начинающееся на “Ч”, пока, наконец, Лиля не вспомнила об одной Брет-Гартовской героине. Она жила на корабле, была возлюбленной многих матросов и носила имя Черубины…».

Упоминание о Брет Гарте здесь важно. Брет Гарт – предшественник Джека Лондона, self-made man, разнорабочий, впоследствии – предприимчивый журналист, открывший для американской литературы тему «золотой лихорадки» и в годы бурной бродячей молодости успевший поработать в том числе и учителем. Вполне вероятно, что его фигура – фигура преуспевающего литератора, пришедшего к публикациям и признанию от школьной доски и из рудной шахты, была близка Дмитриевой, хотя, конечно, испанская нотка, звучащая в имени Черубины, для нее важнее «Тайны телеграфного холма» Брет Гарта. А еще важнее – та самая блоковская подкладка, ибо все открытия и откровения поэзии Блока, всё, что его многочисленными читателями воспринималось как культовое, в поэзии Черубины оказалось переосмыслено в женском ключе. Чистота и падение («была возлюбленной многих матросов…», но – готовится к постригу); куртуазная любовь к небесному образу (Блок поклоняется Пресвятой Деве, Черубина под «угрожающий хор» Эринний покрывает поцелуями руки Христа); демонстрация чувственности при стремлении к святости и монашескому отречению… Одним словом, стихи Черубины звучали так, как если бы заговорила Прекрасная Дама – не случайно знаменитому блоковскому «Вхожу я в темные храмы…» она откликается страстным «Ищу защиты в преддверьи храма…», кратким стихотворением, образующим со своим поэтическим «прототипом» своеобразный ролевой – гендерный! – диалог:

Ищу защиты в преддверьи храма

Пред Богоматерью Всех Сокровищ,

Пусть орифламма

Твоя укроет от всех чудовищ…

Я прибежала из улиц шумных,

Где бьют во мраке слепые крылья,

Где ждут безумных

Соблазны мира и вся Севилья.

Но я слагаю Тебе к подножью

Кинжал и веер, цветы, камеи –

Во славу Божью…

O Mater Dei, memento mei!

Второй номер журнала, в котором было опубликовано 11 стихов Черубины де Габриак, в отличие от первого в самом деле вышел программным – недаром самое первое слово, содержательно открывающее его, – «символизм». «Символизм в поэзии – дитя города. ‹…› Символам просторно играть среди прямых каменных линий, в шуме улиц, в волшебстве газовых фонарей и лунных декораций»[78]78

Анненский Ин. О современном лиризме. Ч. 2. «Они» // Аполлон. 1909. № 2. С. 3.

[Закрыть] – так начинается статья Анненского «О современном лиризме», на сей раз представляющая собой апологию молодых символистов – сотрудников «Аполлона». «Чемпионом молодых», символом поколения он называет А. Блока, сочувственно отзывается о Волошине, Кузмине, Гумилеве, Маковском, об Алексее Толстом. В общем обзоре мелькает и тут же отходит на второй план имя Б. Дикса: ему чуткий Анненский кротко, но твердо отказывает в поэтическом даре (и действительно, вскоре Дикс, он же Борис Алексеевич Леман, решительно предпочтет символизму оккультные практики, что сыграет свою роковую роль в судьбе если не Черубины де Габриак, то уж Лили Дмитриевой – наверняка). Далее следуют материалы о символизме в разных видах искусств – в музыке (В. Каратыгин), в живописи (К. Бакст)… А раздел «Хроника», посвященный собственно современной литературе, открывается полумистическим разысканием Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак», предваряющим напечатанную в Приложении подборку стихов Черубины и предупреждающим читателей «Аполлона» о том, что им предстоит встретиться с поэтическим образом, прежде в русской словесности небывалым:

Аполлон усыновляет нового поэта. Нам, как Астрологу, состоящему при храме, поручено составить гороскоп Черубины де Габриак. Постараемся, следуя правилам царственной науки, установить его элементы.

Две планеты определяют индивидуальность этого поэта: мертвенно-бледный Сатурн и зеленая вечерняя звезда пастухов – Венера, которая в утренней своей ипостаси именуется Люцифером.

Их сочетание над колыбелью рождающегося говорит о характере обаятельном, страстном и трагическом. Венера – красота. Сатурн – рок. Венера раскрывает ослепительные сверкания любви: Сатурн чертит неотвратимый и скорбный путь жизни.

Венера свидетельствует о великодушии, приветливости и экспансивности; Сатурн сжимает их кольцом гордости, дает характеру замкнутость, которая может быть разорвана лишь страстным, всегда трагическим жестом. ‹…› Это две звезды того созвездия, которое не восходит, а склоняется над ночным горизонтом европейской мысли и скоро перестанет быть видимым в наших широтах. Мы бы не хотели называть его именем «Романтизма», которое менее глубоко и слишком широко. Черубина де Габриак называет его «Созвездием Сна». Оставим ему это имя.

Некогда это созвездие стояло в зените Европейского Неба, и его токами расцвела прекрасная рыцарская культура, имевшая своим знаком меч в форме креста. Уже давно началось вековое его склонение. Теперь, когда оно в осенние ночи на краткие часы подымается над зыбью волнующегося моря, блеск его не менее величав и ужасен, чем блеск Ориона. Люди, теперь рожденные под ним, похожи на черные бриллианты: они скорбны, темны и ослепительны. В них живет любовь к смерти, их влечет к закату сверкающего Сна – ниже линии видимого горизонта. («Я как миндаль смертельна и горька – нежней, чем Смерть, обманчивей и горче».) Они слышат, как бьются темные крылья невидимых птиц над головой, и в душе звуком заупокойного колокола звучит неустанно: «Слишком поздно!»

Таковы пути, намечаемые созвездиями и планетами для творчества Черубины де Габриак. Но не забудем, что они определяют мировые сферы творчества и вековые устремления жизни. Все сказанное относится к этой области и совсем не касается ни таланта данного поэта, ни его силы, ни его значения. Рожденные под этим сочетанием настолько сгорают в самих себе, что область художественного творчества может отсутствовать в них совершенно. К счастью, этого нельзя сказать о Черубине де Габриак.

Волошин говорит – романтизм, а мы скажем – конечно же, символизм. Уж не замышлял ли Волошин явление Черубины как мощный аккорд, завершающий символистскую пору отечественной поэзии? С него станется – ведь недаром спустя несколько месяцев он задумает написать «большую книгу критики» под названием «Итоги символизма» – о новом реализме, возникающем на символистской почве… «Гороскоп Черубины де Габриак», за который впоследствии его кто только не упрекал, был в последнюю очередь шуткой и розыгрышем, в первую же – подведением итогов эпохи, которая завершалась блистательной мистификацией.

Но время мнимостей истекало, и приближалась эпоха разоблачений.

А пока то, что происходило в редакции «Аполлона» осенью 1909-го, как нельзя лучше вписывалось в знаменитую формулу Анны Ахматовой «петербургская чертовня», потому что иначе как чертовней это трудно было назвать.

Петербургская чертовня

Маковскому продолжали приходить письма на дорогой бумаге с траурными обрезами и печатью; весь упомянутый реквизит, за исключением привезенных из Коктебеля засушенных травок, случайно обнаружился у Лиды Брюлловой. Сама Лида той же осенью была избрана секретарем «Аполлона» – возможно, благодаря «пильским» связям, а возможно, из сочувствия и симпатии к ней, юной матери, разорвавшей с мужем и оставшейся с ребенком на руках. Впрочем, маленький Юра, сын Пильского, по всей видимости, воспитывался у родственников – или, по крайней мере, они помогали много и безотказно, недаром в воспоминаниях Гюнтера о встречах «аполлоновцев» на квартире Брюлловой ни единого упоминания о мальчике нет.

Лида была не только допущена к участию в мистификации, но и выполняла в ней функцию администратора – в качестве секретаря редакции фиксировала письма Черубины, адресованные Маковскому, передавала его впечатления Волошину с Лилей. Судя по всему, в мистификацию были посвящены и другие Брюлловы. Как убедительно доказывает Л. Агеева, непосредственное участие Лиды, постоянной сотрудницы «Аполлона», в деле Дмитриевой / Черубины тотчас бы было раскрыто, но ее многочисленные сестры и кузины, предоставлявшие свои телефоны и адреса, помогали хранить секрет[79]79

См. об этом: Агеева Л.И. Указ. соч. С. 22–23.

[Закрыть], и мистификация шла полным ходом.

На другой день после одобрения стихов Черубины Лиля Дмитриева, гортанно грассируя, позвонила Маковскому. Голос ее, «немного картавый и затушеванный», голос, каким «разговаривают женщины очень кокетливые, привыкшие нравиться, уверенные в своей неотразимости», молодого художника покорил. Маковский увлекся иноземной красавицей – инфантой, как он, следуя за стихами, ее окрестил, – не на шутку. Он ждал ее писем, звонков и стихов, посылал ей цветы, просил помощи у Волошина, называя его «своим Сирано» и не подозревая, что Волошин был Сирано для обеих сторон. Постепенно Маковскому удалось «выпытать у инфанты» кое-какие подробности ее биографии:

…она и впрямь испанка родом, к тому же ревностная католичка: ей всего осьмнадцать лет, воспитывалась в монастыре, с детства немного страдает грудью. Проговорилась она еще о каких-то посольских приемах в особняке «на Островах» и о строжайшем надзоре со стороны отца-деспота (мать давно умерла) и некоего монаха-иезуита, ее исповедника…[80]80

Маковский С.К. Портреты современников. С. 358 – 359.

[Закрыть]

Заметим, как виртуозно Макс, разумеется режиссировавший жизнеописание Черубины, отзеркаливает исходную Лилину ситуацию. На самом-то деле ведь давно умер Лилин болевший чахоткой отец; Елизавете Кузьминичне в известной мере был свойствен деспотизм – возможно, она неоднократно высказывалась о необходимости «строжайшего надзора» над дочерью; под личиной монаха-иезуита угадывался сам Волошин… Однако хотя в дальнейшем Маковский и будет говорить в мемуарах, что таинственный облик и «полубиографические признания» инфанты очаровали его больше стихов, все же он отдал дань и собственно лирике Черубины. Мелодика напряженной чувственности, «страстный католицизм», отчетливый испанский колорит, кровавые и мрачные мотивы европейского Средневековья – все это пленило Маковского, все это заставило его говорить о стихах Черубины, и в конце концов в таинственную инфанту с легкой руки главного редактора заочно влюбился весь «Аполлон».

Вот как об этом рассказывал сам Papa Mako:

Интерес к Черубине не только не ослабевал, а разрастался, вся редакция вместе со мной «переживала» обаяние инфанты, наследницы крестоносцев. ‹…› Влюбились в нее все «аполлоновцы» поголовно, никто не сомневался в том, что она несказанно прекрасна, и положительно требовали от меня – те, что были помоложе, – чтобы я непременно «разъяснил» обольстительную «незнакомку». Не надо забывать, что от запавших в сердце стихов Блока, обращенных к «Прекрасной Даме», отделяло Черубину всего каких-нибудь три-четыре года: время было насквозь провеяно романтикой…

Маковский, как и многие художники, плохо объясняет, но точно фиксирует. Зафиксировал он и соответствие облика Черубины облику блоковской Незнакомки – а вот то, что ведет она себя как Незнакомка, как тень, то тревожа и ускользая, то очаровывая и насмехаясь, подметить не смог. При том что сама Черубина нисколько не скрывала своей причастности к блоковской мифологии: «Как дева угасшей лампады, / Отвергшая зов Жениха, / Стою у небесной ограды…» – и даже – некоторыми искусными реминисценциями – педалировала ее! Но до поры до времени эта игра проходила никем не замеченной.

Маковский требовал у Черубины свидания. Лиля, наученная Волошиным, соглашалась и говорила по телефону: «“Тогда-то я буду кататься на Островах. Конечно, сердце Вам подскажет, и Вы узнаете меня”. Маковский ехал на Острова, узнавал ее и потом с торжеством рассказывал ей, что он ее видел, что она была так-то одета, в таком-то автомобиле… Лиля смеялась и отвечала, что она никогда не ездит в автомобиле, а только на лошадях. Или же она обещала ему быть в одной из лож бенуара на премьере балета. Он выбирал самую красивую из дам в ложах бенуара и был уверен, что это Черубина, а Лиля на другой день говорила: “Я уверена, что Вам понравилась такая-то”. И начинала критиковать избранную красавицу. Все это Маковский воспринимал как “выбивание шпаги из рук”»[81]81

Волошин М.А. История Черубины. С. 220.

[Закрыть], – и жаловался редакции на коварство Черубины, и продолжал обсуждать ее удивительную внешность и не менее удивительные стихи. Волошину и Лиле эти нескончаемые разговоры были только на руку, ибо таким образом «вести о Черубине шли только от влюбленного в нее Papa Mako. Были, правда, подозрения в мистификации, но подозревали самого Маковского»[82]82

Волошин М.А. История Черубины. С. 222.

[Закрыть].

И вот уже «убежденный в своей непобедимости Гумилев… ‹…› предчувствовал день, когда он покорит эту бронзовокудрую колдунью; Вячеслав Иванов восторгался ее искушенностью в “мистическом эросе”. ‹…› Но всех нетерпеливее “переживал” Черубину обычно такой сдержанный Константин Сомов. Ему нравилась “до бессонницы”, как он признавался, воображаемая внешность удивительной девушки. “Скажите ей, – настаивал Сомов, – что я готов с повязкой на глазах ездить к ней на острова в карете, чтобы писать ее портрет, дав ей честное слово не злоупотреблять доверием, не узнавать кто она и где живет”»[83]83

Маковский С.К. Указ. соч. С. 359 – 360.

[Закрыть].

Черубина тем временем, видимо испугавшись чрезмерного напора поклонника (согласно воспоминаниям Волошина, имели место роскошный букет белых роз и орхидей, а также попытки подкараулить красавицу на вокзале и в коридорах театров), известила Маковского, что уезжает на пару месяцев за границу по требованию врачей. В период ее отсутствия звонки от Маковского принимала одна из сестер Брюлловых, назвавшаяся кузиной Черубины. Она же рассказывала влюбленному о внезапной болезни сестры, о том, что Черубина готовится к постригу в монастырь, о том, как она «молилась всю ночь исступленно, а утром ее нашли перед распятьем без чувств, на полу спальни». Удивительно, но даже это общее место бульварных любовных романов не охладило Маковского! Напротив, рассказ кузины встревожил его не на шутку, заставив почувствовать, до какой степени он «связан с ней, с Черубиной, с ее волшебным голосом и недоговоренными жалобами…».

И со стихами, конечно же. Ведь все-таки главным для Лили во всей этой мистификации были стихи.

Они печатались в «Аполлоне» дважды – во втором номере за 1909 год, знаменуя блистательное вхождение Черубины в литературный процесс, и в десятом номере за 1910-й – как не менее блистательное, учитывая торжественное оформление гравюрами Е. Лансере, и трагическое прощание. Первая подборка была куртуазной, напевной, пронизанной многозначительными намеками и таинственными признаниями. Вторая явила лирику Черубины де Габриак во всей ее страстной, трагической мощи, так потрясшей семнадцатилетнюю в эту пору Марину Цветаеву, что образы Черубины – запыленное одеяние пророка, красный плащ грозного гения, «любовь и смерть в семнадцать лет…» – ворвались в ее ранние стихи прямо со свежих страниц «Аполлона» и не только узнаваемо замерцали на страницах «Вечернего альбома», но и проникли в более позднюю лирику (прежде всего упомянем поэму «На красном коне» или цикл «Плащ», а к слову – и собственное цветаевское признание про «уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти строки»). Образ таинственной незнакомки, чей голос звучал со страниц «Аполлона», будоражил воображение, ошеломлял, околдовывал, чаровал:

Замкнули дверь в мою обитель

навек утерянным ключом,

и черный Ангел, мой хранитель,

стоит с пылающим мечом.

Но блеск венца и пурпур трона

не увидать моей тоске,

и на девической руке –

ненужный перстень Соломона.

Не осветит мой темный мрак

великой гордости рубины…

Я приняла наш древний знак

святое имя Черубины.

Триумф Черубины де Габриак оказался поддержан и критикой Анненского, подхватившего мысль о женской поэзии и развернувшего ее в третьей части статьи «О современном лиризме» (третья часть была «антитезисом» ко второй, мужской, части и называлась «Оне»). Анненский, не вдаваясь в подробности Черубининой биографии, прямо возвел ее к Вечной Женственности, отмечая необыкновенное попадание образа Черубины в надежды и чаяния ее первых читателей: «Пусть она даже мираж, мною выдуманный, я боюсь этой инфанты, этого папоротника, этой черной склоненной фигуры с веером около исповедальни. ‹…› Я боюсь той, чья лучистая проекция обещает мне Наше Будущее в виде Женского Будущего…»[84]84

Анненский Ин. О современном лиризме. Оне // Аполлон. 1909. № 3. С. 29.

[Закрыть] Как это совпадает с признанием Волошина о Маковском – «Нам удалось сделать необыкновенную вещь: создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак»!

Но призрак призраком, а что же в эти дни делала реальная Лиля?

Они с Волошиным вернулись из Коктебеля в Петербург в начале сентября. Лиля учительствовала и – в пику роскоши, окружающей Черубину, – жила на одиннадцать рублей в месяц, которые получала за преподавание в приготовительном классе. Их отношения с Волошиным были почти что супружескими; во всяком случае, Макс видел Лилю своей женой и практически открыто сообщал об этом Маргарите Сабашниковой, а также некоторым друзьям – в частности Александре Петровой, с которой осенью 1909-го он переписывался особенно откровенно:

Я писал Вам о тех отношениях, которые теперь между Аморей, Лилей и мной. Практически и жизненно самое необходимое сейчас – это начать хлопоты о разводе. ‹…› Но для этого надо денег, очень много денег, очень много времени. Я совсем теряюсь и не знаю, и не вижу, что будет, как это устроить?

Заметим в скобках, что Аморя искренне одобряла выбор бывшего мужа – особенно после того, как, побывав в Петербурге, смогла познакомиться с Лилей лично. В письме всё к той же Петровой, неожиданно для себя сделавшейся задушевной конфиденткой и Макса, и Лили, и Маргариты, она говорит: «Я познакомилась с Лилей Димитриевой, и мне с первой минуты показалось, что я знала ее всегда. Мы очень близки с ней. ‹…› А Макс… ах, он все еще глуп и только через нее сможет поумнеть; и я ему могу помочь только через нее. Ему и ей я желаю жизни и благословляю обоих»[85]85

Письмо М.В. Сабашниковой к А.М. Петровой (ноябрь 1909 года) // Волошин М. Собрание сочинений. Т. 11.2. С. 572.

[Закрыть]. Единственное, что в этом письме настораживает, так это настойчивое желание Амори, самой не особенно твердо держащейся на ногах, «помочь» Лиле («М<ожет> б<ыть>, можно помочь ей. Чувства спокойствия за нее у меня еще нет…»), а заодно и Волошину. Понять, какая помощь имеется в виду, можно, вспомнив, что в это время Сабашникова находится под сильнейшим влиянием учения Р. Штейнера и всех своих близких знакомых стремится увидеть штейнерианцами[86]86

Возможно, именно с этой «штейнерианской агитацией» связаны разногласия Маргариты с родными – ср. ее признание: «Мама не разговаривает со мною вовсе, и все мои сообщения повисают в воздухе безответно» – в письме к Волошину от 13 октября 1909-го. В чем-то Аморя и Лиля действительно были «очень близки»…

[Закрыть]. Истина, по Сабашниковой, могла быть открыта только в учении Штейнера; и если осенью 1909 года и Макс, и Лиля еще находили в себе силы противостоять стремительно распространяющемуся поветрию, то спустя еще совсем немного времени между Волошиным и последователями Штейнера за душу Лили разгорится нешуточная борьба.

Но сейчас главное, что одолевает пару, как и следует из откровенного письма Макса, – денежные заботы. Для умеренного и аккуратного «Аполлона», с каждым новым номером набирающего популярность, размашистые, импрессионистские статьи Волошина становятся неподходящими. Выход подборки его стихов Маковский мягко откладывает, а потом и вовсе отказывает в публикации («“Аполлон” не будет издавать его стихи, Макс хочет обратиться к “Грифу”»[87]87

Письмо Е.И. Дмитриевой к А.М. Петровой от 16 октября 1909 года // Черубина де Габриак. «Из мира уйти неразгаданной…» С. 45.

[Закрыть], – сетует Лиля в письме). Про Лилю и говорить нечего: гонорар, высланный Маковским на имя Черубины де Габриак, она использует на покупку новых ботинок – взамен пары рваных, которые ей приходилось носить на протяжении всего петербургского октября. Учительствует она при этом вполсилы: на большую нагрузку элементарно не хватает здоровья, тем более что ее вовлеченность в литературный процесс становится всё более явной и требует самоотдачи и времени. Ведь Лиля не только «работает Черубиной де Габриак» (а значит, много пишет, охваченная лихорадочным вдохновением, – пишет как будто бы под диктовку своего грозного двойника), но и сотрудничает с «Аполлоном» как переводчица и внештатный редактор…

А жизнь вокруг бьет ключом. В молодой журнал рекой текут посетители, Вячеслав Иванов проводит для «аполлоновцев» свои «среды», пленительная Вера Шварсалон устраивает чаепития и особенно привечает Дмитриеву – уже не как домашнюю учительницу младшего брата, но как сотрудницу «Аполлона», как подругу Волошина, как «собеседницу на пиру», сопричастную к зарождению новой эпохи искусства. Молодежь задумывает «Башенный театр», собирается ставить пьесу Кальдерона «Поклонение кресту», раздает роли (одна из них достается и Дмитриевой, но сыграть в «Поклонении…» она не успеет). В редакции днюют и ночуют Кузмин, Гумилев, молодой переводчик русской поэзии на немецкий Иоганнес (или просто Ганс) Гюнтер; Лиля засиживается в «Аполлоне» и у Ивановых допоздна, утром спешит на работу, в холодном классе ждут ученицы, а Черубина в это время молится, запрокинувшись, у своего ажурного кованого креста…

Эта двойная жизнь – в роскошных комнатах готического особняка и в тесных петербургских углах, в уединении и молитвах – и в переполненных неумолкающих классах – подтачивает ее сознание. В конце концов наступает момент, когда уже не Лиля придумывает Черубину, но Черубина видит свою создательницу со стороны:

Есть на дне геральдических снов

Перерывы сверкающей ткани;

В глубине анфилад и дворцов

На последней таинственной грани

Повторяется сон между снов.

В нем все смутно, но с жизнию схоже…

Вижу девушки бледной лицо,

Как мое, но иное и то же,

И мое на мизинце кольцо.

Это – я, и все так не похоже.

Никогда среди грязных дворов,

Среди улиц глухого квартала,

Переулков и пыльных садов –

Никогда я еще не бывала

В низких комнатах старых домов.

Но Она от томительных будней,

От слепых паутин вечеров –

Хочет только заснуть непробудней,

Чтоб уйти от неверных оков,

Горьких грез и томительных будней.

Я так знаю черты ее рук,

И, во время моих новолуний,

Обнимающий сердце испуг,

И походку крылатых вещуний,

И речей ее вкрадчивый звук.

И мое на устах ее имя,

Обо мне ее скорбь и мечты,

И с печальной каймою листы,

Что она называет своими,

Затаили мои же мечты…

И мой дух ее мукой волнуем…

Если б встретить ее наяву

И сказать ей: «Мы обе тоскуем,

Как и ты, я вне жизни живу», –

И обжечь ей глаза поцелуем.

Кстати сказать, стихи, написанные Черубиной как Лилиным двойником, без участия Лили, как будто бы отстранившейся от процесса, намного слабее, чем то, что они пишут «вместе». Да и Лилин ответ Черубине – «Что, если я сейчас увижу / Углы опущенные рта, / И предо мною встанет та, / Кого так сладко ненавижу?» – куда экспрессивнее Черубининой сомнамбулической речи. Так ли уж правы те, кто утверждает, что после раскрытия мистификации Дмитриевой не удалось написать ничего равного прежним стихам, сочиненным для голоса Черубины? Слов нет, Черубина, конечно же, активировала в сознании Лили какие-то элементы поэтики, но сама Дмитриева – куда более интересный и самобытный поэт, нежели рафинированная инфанта, о чьих стихах сам Маковский писал: «Стихи – как стихи, не без риторических перепевов с чужого голоса, иногда – словно переводные, выдуманные, не свои». Видимо, некоторую их сделанность, вычурность чувствовала и сама Лиля: не случайно в кругах «аполлоновцев», собиравшихся иногда у Брюлловой к вечернему чаю, были известны пародии Дмитриевой на Черубину – меткие, остроумные и выводящие из себя самых преданных поклонников неуловимой испанки.

Из этих пародий, которых было немало, сохранилась лишь зарисовка «Испанский знак», вскользь проходящаяся по самозабвенным попыткам Маковского опознать роковую красавицу то в театре, то на прогулке, то на изысканном рауте:

Он поклонился ей приветно,

Она ж не поклонилась, – нет,

Но знак испанский незаметный

Она дала – графиня Z.

(А рядом с нею был Фернандо,

Испанский юный атташе,

Кругом амуры и гирлянды,

И в них графиня – вся cache.)

Ах, голос на нее похожий!

На Черубину Габриак.

И так в партер из темной ложи

Графиня Z, что с нею схожа,

Ему дала испанский знак.

В данном случае, впрочем, юмор вышел довольно натужный. И неспроста. К ноябрю 1909-го, когда и написана эта пародия, Лиля не могла не чувствовать, что над Черубиной сгущаются тучи. Даже оптимистичный Волошин стал ощущать, что игра затянулась: Маковский, от которого ускользала роковая любовь, решился провести опрос прислуги всех богатых дач на Каменноостровском. Каково же было удивление Волошина, однажды услышавшего от приятеля: «Знаете, мы нашли Черубину»!

«Она – внучка графини Нирод[88]88

Аристократическая фамилия, знаменитые царскоселы, династия царедворцев, героев и придворных, приближенных к царской семье.

[Закрыть], – делился обрадованный Маковский с Волошиным. – Сейчас графиня уехала за границу, и поэтому она может позволять себе такие эскапады. Тот старый дворецкий, который, помните, звонил мне по телефону во время болезни Черубины Георгиевны, был здесь, у меня в кабинете. Мы с бароном дали ему 25 рублей (чуть ли не втрое больше того, что получала за свое учительство Лиля. – Е. П.), и он все рассказал. У старухи две внучки. Одна с ней за границей, а вторая – Черубина. Только он назвал ее каким-то другим именем, но сказал, что ее называют еще и по-иному, но он забыл как. А когда мы его спросили, не Черубиной ли, он вспомнил, что, действительно, Черубиной».

Реакция Макса на это признание нам неизвестна, но Лиля – «Лиля, которая всегда боялась призраков, была в ужасе. Ей все казалось, что она должна встретить живую Черубину, которая спросит у нее ответа»[89]89

Волошин М. История Черубины. С. 226.

[Закрыть]. Больше носить в себе эту тайну она не могла, ей было необходимо кому-то открыться.

И вот он – человек, которому пришлось выступить в роли разоблачителя Лилиной мистификации. Импозантный розовощекий Иоганнес фон Гюнтер, выходец из далекой Митавы, влюбленный как в русскую литературу вообще, так и во всех тех, кто ее «делает», в частности… Неизвестно, как так получилось, но в конечном итоге именно его версия событий вокруг финальных эпизодов истории Черубины и собственно дуэли на Черной речке, изложенная в мемуарах «Жизнь на восточном ветру», была признана канонической, и практически все биографы наших героев – от С. Пинаева до В. Шубинского – опираются на нее.

Ознакомимся же с этой версией и попробуем прояснить те моменты, которые в изложении Гюнтера выглядят спорными или сомнительными.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?