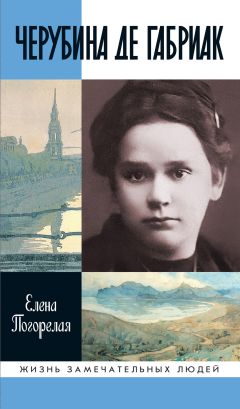

Текст книги "Черубина де Габриак. Неверная комета"

Автор книги: Елена Погорелая

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

25 мая они с Лилей отбывают из Петербурга и отправляются в Крым. По пути делают остановку в Москве: влюбленный Гумилев ведет спутницу в редакцию ежемесячного журнала «Весы», чтобы представить Валерию Брюсову. Одобрение учителя для него важно, да и хочется, чтобы Лиля узнала еще одного легендарного мэтра и демиурга, вождя символизма, чье влияние в богемной Москве 1900-х годов было сопоставимо с влиянием Вячеслава Иванова в Петербурге.

Брюсов относится к Дмитриевой благосклонно, дает ей советы, рекомендует прочесть книгу графа П. Бутурлина – полузабытого поэта XIX века, в 1880-е увлекавшегося написанием сонетов. (Книга «Стихотворения графа Петра Дмитриевича Бутурлина» (1897), купленная тогда же на московском книжном развале, долгое время хранилась в Лилиной библиотечке, сопровожденная дарственной надписью: «Лиле, по приказанию Брюсова. Н. Гумилев».) А вот на саму Лилю встреча доброго впечатления не произвела. В 1927-м, в письме к Е. Архиппову, она подчеркнет – «Я никогда не любила и не буду любить Брюсова», – что, очевидно, вызвало недовольство, а то и гнев Гумилева, боготворившего старшего друга[69]69

Приведем хотя бы некоторые цитаты из его писем к учителю: «Только вчера я получил Ваше большое и милое письмо, где Вы разбираете мои стихотворения. Тысячу раз благодарю Вас за него: благодаря ему мои горизонты начинают проясняться и я начинаю понимать, что мне надо делать, чтобы стать поэтом. Вы, наверное, не можете представить, сколько пользы принесло оно мне» (24 марта 1907 года); «При таком Вашем внимании ко мне я начинаю верить, что из меня может выйти поэт, которого Вы не постыдитесь назвать своим учеником» (7 февраля 1908-го); «Я хочу попросить у Вас совета как у maitre’a, в руках которого находится развитие моего таланта…» (6 апреля 1908-го)… И самое важное: «Еще раз прошу Вас: не признавайте меня совершеннолетним и не отказывайтесь помогать мне советами. Всякое Ваше письмо с указаниями относительно моего творчества для меня целое событие. Вячеслав Иванович вчера сказал мне много нового и интересного, но учитель мой Вы, и мне не надо другого» (26 февраля 1909-го). Естественно, что Лилина нечувствительность к брюсовскому демоническому обаянию не могла пройти незамеченной.

[Закрыть]. Вообще, чем ближе был Коктебель, тем большее расхождение намечалось между влюбленными, и когда 30 мая они сошли на перрон в Феодосии, время их «молодой, звонкой страсти» уже подходило к концу.

Киммерийские сумерки

Из Феодосии до Коктебеля добирались в то время по грунтовой дороге в арбах или на лошадях. То есть Волошин-то мог ходить и пешком, по тропе, позже названной его именем, но гости, приехавшие с вещами, нанимали на станции экипаж по тройной цене (вот тут уже можно с уверенностью сказать, что платил Гумилев) и через некоторое время оказывались возле дома Волошина.

В 1909 году Волошин и его мать Елена Оттобальдовна, легендарная Пра, владели двумя домами. В одном из них – просторном, каменном, с высокими окнами и террасой, открывающей вид на море, – жил сам поэт, в беленом трехэтажном строении неподалеку – Елена Оттобальдовна. Двадцать одна комната в доме Волошина и несколько комнат, не занятых Пра, были к услугам гостей. И хотя Коктебель начала XX века отнюдь не казался модным курортом – не было ни привычных удобных прогулочных тропок, ни набережной, ни ресторана, – поэты, художники, писатели и актеры рвались в дом Волошина, а сам хозяин каждого вновь прибывающего встречал будто бы своего личного гостя.

Так было и с Гумилевым, и с Лилей.

Любопытно, что, приехав вместе, они получили комнаты в разных домах: Лиля – в доме Волошина, Гумилев – в доме Елены Оттобальдовны, на третьем этаже, под покатой крышей. Оба помещения были скромными: кровать, стол, окошко, откуда доносился неумолчный шум моря. В Лилиной «келье» висел на стене ковер, а на столике возле постели красовался круглый глиняный кувшин в стиле греческой амфоры. И, конечно, кругом – книги, книги… Волошин гордился своей огромной многоязычной библиотекой, гордился и Коктебелем как книгой ландшафта с его суровыми и сухими холмами, потрескавшейся землей, морщинистыми рельефами, скалами Карадага. Побережье, простиравшееся перед домом, было пустынным, растительность – скудной, земля – раскаленной. Самый подходящий фон для тех дней «глубокого напряжения жизни», которые, по меткой характеристике Волошина, ожидали хозяина и гостей.

«Первые дни после приезда Толстых, а неделю спустя – Лили с Гумилевым – было радостно и беззаботно. Мы с Лилей, встретясь, целовались», – 14 июня 1909 года записывает Волошин в дневник. Целовались, а еще – бродили по выжженной древней земле Коктебеля, катались на лодках, заплывая то в легендарную Сердоликовую, то в более близкую Мертвую бухту, отгороженную от штормящего моря мысом Хамелеон, зарывались в горячий песок, пили вино на террасе, читали стихи. Между прочим, поэтическое соревнование, стартовавшее в «Башне», было продолжено и в Коктебеле: на этот раз Волошин предложил сочинить мадригал Софье Дымшиц, юной жене «Алихана» – Алексея Толстого. Дымшиц заставили облачиться в синее платье и позировать на фоне моря и гор, а четыре поэта соперничали в наиболее ярком ее описании. Сам хозяин коктебельского дома увлекся воссозданием стилизованного под восточный наряда, цепким взглядом живописца выхватив «извив откинутого стана / И нити темно-синих бус, / Чувяки синего сафьяна / И синий шелковый бурнус» и восхитившись его монохромностью; Толстой – победивший в соревновании – воспел Софьину «неуловимость» и «нежность»… Что написал Гумилев, мы не знаем, ну а Лиля – Лиля отозвалась все тем же свойственным ей преклонением перед чужой красотой:

Она задумалась. За парусом фелуки

Следят ее глаза сквозь завесы ресниц.

И подняты наверх сверкающие руки,

Как крылья легких птиц.

Она пришла из моря, где кораллы

Раскинулись на дне, как пламя от костра.

И губы у нее так влажно алы,

И пеною морской пропитана чадра.

И цвет ее одежд синее цвета моря,

В ее чертах сокрыт его глубин родник.

Она сейчас уйдет, волнам мечтою вторя,

Она пришла на миг.

Утрата текста гумилевского посвящения не случайна. Он не сберег его, ибо очевидно чувствовал себя лишним в этом веселом содружестве, тем более что Дымшиц не скрывала своей насмешливости по отношению к нему и приязни – к Волошину, а Лиля все чаще избегала общества Гумилева и оставалась с Волошиным наедине. «Помню, в теплую, звездную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря, – рассказывает А. Толстой. – В темноте на полу, на ковре, лежала Д<митриева> и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окруженных фантастикой и тайной…»

И далее:

Гумилев с иронией встретил любовную неудачу: в продолжение недели он занимался ловлей тарантулов. Его карманы были набиты пауками, посаженными в спичечные коробки. Он устраивал бои тарантулов. К нему было страшно подойти. Затем он заперся у себя в чердачной комнате дачи и написал замечательную, столь прославленную впоследствии поэму «Капитаны». После этого он выпустил пауков и уехал.

По свидетельству Лили, «Капитаны» не только были посвящены ей, но и писались почти что в соавторстве. Возможно, Лиля выдает желаемое за действительное, подчеркивая, что как молодые поэты они с Гумилевым держались практически наравне («Вместе каждую строчку обдумывали мы…»), а возможно – говорит правду: судя по ее дальнейшему сотрудничеству с Маршаком, она была способна не только к соавторству, но и к деликатному и вдумчивому отношению к чужому тексту. Да и самая форма тетраптиха, выбранная Гумилевым для «Капитанов», перекликается с «Пророком» Черубины де Габриак, а «многозвездная ночь», «охранительный свет маяков», «мучительная луна» и тому подобные образы недвусмысленно отсылают к ночной поэтике Дмитриевой, к ее мерцающему обаянию, которому в 1909 году поддадутся и Гумилев, и Волошин: вспомним его сонетные циклы «Corona Astralis» и «Lunaria», обращенные к Лиле, вспомним и то, как после расставания с ней оба поэта открестятся от поэтики ночи. «Я полуднем объятый, / Точно крепким вином. / Пахну солнцем и мятой…» – обронит Макс в пику прежним своим заверениям о близости к звездам, а Гумилев – тот и вовсе откликнется на весь этот ночной романтизм знаменитой и страшной формулой «звездного ужаса». Кто знает, не на черноморском ли побережье пришлось Гумилеву впервые его испытать?

После его отъезда Волошин и Лиля практически не расстаются. Обсуждают стихи, читают и переводят; Волошин, затворившись в «зимней мастерской», пишет свой «Звездный венок», Лиля любуется древним ликом египетской царевны Таиах – скульптуры, привезенной Волошиным из Берлина, чей облик обошел все воспоминания о доме поэта. Вместе они наведываются в Феодосию – именно там завязывается Лилино знакомство с Александрой Петровой, преподавательницей Александровского училища, давней подругой Волошина и впоследствии – Лилиной верной наперсницей. Как видим, Волошин щедро делится с Лилей подробностями своего коктебельского быта и бытия и получает в ответ то, на что она была способна в 1909 году, – ее безграничное доверие и столь же безграничную искренность.

Вынужденная смирять душевные порывы в ходе обыденной, трудовой и не слишком устроенной жизни, Лиля ехала в Коктебель за свободой, а, уверенная в глубокой земной укорененности и эмоциональной устойчивости Волошина, ждала от него духовного руководства и даже – водительства. «Я много жду от Вас, и еду для многого, – вырывается у нее в мае 1909-го, в самый разгар романа с Гумилевым. – Мне грустно сейчас. А Вы знаете травы…» В Волошине она не без основания видела того, кто способен не только разрешить ее духовные сомнения, но и «заговорить», излечить затаенную – еще детскую – боль.

И вот начиная с 14 июня 1909 года Волошин фиксирует в дневнике Лилины исповедальные монологи. Градус доверия зашкаливал, и даже ему, привыкшему к роли исповедника и психотерапевта для своих многочисленных друзей, приходилось непросто: слишком уж сильной была концентрация боли, слишком большой вовлеченности требовала. Во всяком случае, именно это явствует из адресованного Лиле сонета, несмотря на всю свою иносказательность довольно внятно описывающего то, что между ними происходило и о чем они говорили в то лето:

Сочилась желчь шафранного тумана.

Был стоптан стыд, притуплена любовь…

Стихала боль. Дрожала зыбко бровь.

Плыл горизонт. Глаз видел четко, пьяно.

Был в свитках туч на небе явлен вновь

Грозящий стих закатного Корана…

И был наш день – одна большая рана,

И вечер стал – запекшаяся кровь.

В тупой тоске мы отвратили лица.

В пустых сердцах звучало глухо: «Нет!»

И, застонав, как раненая львица,

Вдоль по камням влача кровавый след,

Ты на руках ползла от места боя,

С древком в боку, от боли долго воя…

На самом деле, в Коктебеле Лиля проходит то, что в современной психологии зовется «психотерапией травмы» и заключается в постепенном избавлении от травмирующих воспоминаний путем их проживания и переработки в присутствии старшей, «защитной» фигуры. Волошин фактически обеспечивает ей три необходимых условия для освобождения от травмы: безопасную, стабилизирующую обстановку; творческую обработку травмирующего события; и – наконец – обретение ресурсов для восстановления внутренней жизни, в которой травма уже не будет образовывать прежнюю энергетическую дыру. Рассказывая о надломленном детстве, о смерти отца и сестры, о пережитом насилии (отсюда и образы из волошинского сонета: скрытая рана, отвержение и/или отстранение близких, необходимость залечивать боль в одиночестве…), Лиля не просто исповедуется Волошину, но и освобождается от той детской, затравленной части себя, которая мешает ее полноценному взрослому воплощению.

Необходимо, однако, иметь в виду, что, проживая травму, человек часто заново возвращается в исходную болевую точку, как будто бы разрешая себе те эмоции, что прежде были запрещены. Естественно поэтому, что в свое коктебельское лето Лиля время от времени впадала в измененное состояние сознания; именно с этим периодическим «возвращением», а не с общей экзальтацией «на грани психопатии» (как о ней пишет В. Шубинский), связаны те пугающие моменты, о которых Волошин записывает в дневнике:

Лиля пришла смутная и тревожная. Ее рот нервно подергивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке… о Петербурге… Я ушел за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»…

– Нет, Лиля, нельзя! – Я увел ее в комнату. Она не отвечала на мои вопросы, у нее морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?» Она показывала рукою на горло. Так было долго, а может, и очень кратко. Я принес снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась: «Который час?»

– Половина четвертого.

«Половина четвертого и вторник?»

– Да, Лиля. («Это час и день, в который умер мой отец», – сказала она позже.)

– Лиля, что с тобою было?

«Не знаю, я ведь спала…»

– Нет, ты не спала.

Она мучительно и долго старалась что-то вспомнить.

– «Макс, я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное. Скажи, ты не будешь смеяться? Нет, если я спрошу. Можно? Я всё забыла. Скажи, Аморя твоя жена?.. Да… И она любила… Да, Вячеслава… Нет, был еще другой человек, ты говорил… Другой… Нет, я всё забыла… Макс, я ведь была твоей… Да, но я не помню… Я ведь уже не девушка… Ты у меня взял… Тебе я всё отдала, только тебе. Ты ведь меня никому не отдашь? Но я совсем не помню ничего, Макс. Я не помню, что я была твоей. Но я еще буду твоей. Ведь никто раньше тебя… Я не помню…»[70]70

Волошин М.А. История моей души. С. 210–211.

[Закрыть]

Волошин, крымский маг и авгур, раскрыл форточку между мирами, и все болезненные воспоминания: о детской беспомощности, о трагической смерти отца и сестры, о «том Человеке», который был с нею в 1900 году, наконец, возможно, о ее полудетском обещании Всеволоду Васильеву, также взявшему у нее слово почти что насильно, – хлынули в Лилино настоящее и расшатали границы сознания. Потом, уже после ее смерти, Волошин вспомнит о тех минутах, «когда на нее находил ужас и она боялась свиста ветра, раскатов волн, теней от свечи и, глядя на меня, говорила плачущим голосом: “А почему я знаю, может быть, ты вовсе не ты, а только прикидываешься”»[71]71

Волошин М.А. Наброски воспоминаний о Е.И. Дмитриевой // Волошин М.А. Собрание сочинений: В 13 т. Т. 7.2. М.: Эллис Лак, 2008. С. 476.

[Закрыть], – а он успокаивал ее как только мог… Вероятно, порой Лиля и впрямь балансировала на грани безумия (что естественно – практикующие психологи могут многое рассказать об опасности выпадения в травму, а ведь им приходится иметь дело с более защищенными и устойчивыми людьми, нежели физически слабая, да еще и «раскачанная» Серебряным веком Лиля), но как только приступы проходили, выяснялось, что в целом больная довольно неплохо владеет собой. Вот, скажем, свидетельство все того же Волошина – внимательного, наблюдательного и… влюбленного:

Если вдуматься, традиционное восприятие Дмитриевой как полубезумной визионерки, путающей реальность и вымысел, мало соответствует истине. Лиле была свойственна трезвость (о ее остроумии, язвительности и даже «злости» вспоминают и Лида Брюллова, и Александра Петрова, и Лидия Хейфец, которую и спустя годы не оставляло видение Лилиной «короткой, быстрой, полной юмора, а иногда и не очень-то ласковой иронии усмешки»). Лиле были свойственны выдержка и самообладание (запись Волошина это подчеркивает, да и способность вести классы, невзирая на периодическое горловое кровотечение, многого стоит). Лиле была свойственна смелость – даже Марина Цветаева при всей ее дикости и любви к волошинскому Коктебелю не отваживалась купаться «в большую волну»! Наконец, Лиля, по-видимому, пребывала в нечеловеческом напряжении все эти несколько лет, охватившие и блестящее окончание института, взятое на пределе физических сил, и учебу в Париже, и преподавание в гимназии, а еще – смерть сестры, болезнь матери, собственный продолжающийся туберкулез… Лишь в Коктебеле она позволила себе сбросить часть этого напряжения, обретя опору в Волошине. Удивительны ли ее срывы, галлюцинации и признания?

– «Макс, теперь я ничего не помню. Но ведь ты все знаешь, все помнишь. Я тебе все рассказала. Тебе меня отдали. Я вся твоя. Ты помнишь за меня».

Она садится на пол и целует мои ноги. «Макс, ты лучше всех, на тебя надо молиться. Ты мой бог. Я тебе молюсь, Макс».

Меня охватывает большая грусть.

– Лиля, не надо. Этого нельзя.

– Нет, надо, Макс…

В конечном итоге Волошин не просто помог Лиле избавиться от ранящих воспоминаний, бережно взяв на себя ее боль (отсюда признание «я ничего не помню, ты помнишь за меня», доказывающее незаурядный дар Волошина как психотерапевта; да и Лилины отношения с семьей после Коктебеля волшебным образом изменились, и вот уже в письмах 1910-х годов не слышно ни малейшей обиды на мать или брата, а, напротив, появляется нежное восклицание – «бедная моя мама!»), но и позволил ей преобразиться и довоплотиться.

Так появилась на свет Черубина де Габриак.

Ведь что есть ее появление, как не попытка раздвинуть рамки той привычной ролевой и поведенческой модели, из которой Лиля Дмитриева уже выросла и которая ей причиняла страдания? «Нерусская, явно. Красавица, явно. Католичка, явно. Богатая, о, несметно богатая, явно. ‹…› И главное забыла: свободная – явно». – Марина Цветаева точно перечисляет те качества Черубины, которые явились своеобразной зеркальной проекцией соответствующих биографических черт Лили Дмитриевой. Лиля стыдится собственной скромной внешности? Мы выдумаем из нее красавицу, которую не смогут уже ни задеть, ни обидеть мужские равнодушные взгляды. Стесняется бедности, не позволяющей ей хорошо одеваться и учиться в Сорбонне? Выдумаем «несметно богатую», утонченную и изысканную. Стыдится родных-обывателей, не поспевающих за страстями детей? Выдумаем родословную, включив туда и строгого отца, пуще глаза берегущего юную дочь, и пиковую даму-бабушку, аристократку, свидетельницу всего прошлого века, а стыдные и утомительные бытовые разногласия заменим высокими религиозными. Мечется, не умея прийти к христианскому Богу, одержимая галлюцинациями и видениями, в которых к ней время от времени приближается сам Люцифер? Выдумаем из нее истовую католичку, если чем-либо и одержимую, так только преступной любовью к Христу…

Мистификация? Разумеется. Однако то, что в Серебряном веке именовалось мистификацией, в современности именуется по-другому, а именно – психодрамой, и роль ее в нынешней психотерапии трудно переоценить. Психодрама (буквально – ролевая, театральная проработка какой-либо сложной, болезненной жизненной ситуации) сегодня известна как один из успешнейших методов изживания психологической травмы, ибо в ее основе – возможность выбрать или даже выдумать некоего персонажа, от лица которого человек, находящийся под защитой условной, игровой ситуации, наконец-то может заговорить так, как хочется.

Например, так, как Лиля заговорила в 1909 году:

С моею царственной мечтой

Одна брожу по всей вселенной,

С моим презреньем к жизни тленной,

С моею горькой красотой.

Царицей призрачного трона

Меня поставила судьба…

Венчает гордый выгиб лба

Червонных кос моих корона.

Но спят в угаснувших веках

Все те, кто были бы любимы,

Как я, печалию томимы,

Как я, одни в своих мечтах.

И я умру в степях чужбины,

Не разомкну заклятый круг.

К чему так нежны кисти рук,

Так тонко имя Черубины?

Отзвук этого ролевого, стилизованного по сути стихотворения прокатился по всему Серебряному веку, задев тех, кто был наиболее восприимчив, – от М. Цветаевой, тут же подхватившей мелодию стилизации («Мой шаг изнежен и устал, / И стан, как гибкий стержень, / Склоняется на пьедестал, / Где кто-то ниц повержен…»), до М. Шагинян, отозвавшейся едва ли не пародийно («Я ремни спустила у сандалий, / Я лениво расстегнула пояс. ‹…› В эту ночь от Каспия до Нила / Девы нет меня благоуханней!»). В вакхическом призыве Шагинян слышится уже не тонкость Черубининой интонации, а грубость газетного шаржа В. Буренина, высмеявшего Черубину под именем Акулины де Писаньяк: «…у ней, Акулины, пятки как “опортовые яблоки” и косы цвета ультрамарина»[73]73

Жасминов Алексис. Драма и реклама. Нечто в новом стиле. Круг избранных лиц артистического и литературного мира // Новое время. 1910. № 8/10. С. 4.

[Закрыть]. Однако и пародии, и подражания свидетельствуют о небывалом читательском ажиотаже, то есть техника вышла яркая и работающая! Современный психодраматист по окончании сеанса предложил бы клиентке попросту время от времени включать «режим Черубины», но Серебряный век не знал такого приема – Черубину нужно было создать целиком.

И Волошин – создал.

Часть II. Время «Ч». Черубина де Габриак

Cherchez la femme

Ее непосредственному созданию, однако, предшествовало еще одно – на сей раз не психотерапевтическое, но литературно-критическое – начинание Волошина. Дело в том, что как раз летом 1909 года художник и поэт Сергей Маковский, заручившись и волошинской, и гумилевской поддержкой, решился издавать журнал, который принял бы знамя русского символизма у московских «Весов» и «Золотого руна».

Указанные два журнала, в начале XX века бывшие бессменной трибуной для целого литературного направления, доживали последние дни. В 1908-м из «Весов» ушел Брюсов, и интеллектуальный напор ежемесячника, прежде известного своей эстетической непреклонностью, явно пошел на спад. «Золотое руно» же хотя и утверждало синтез искусств и идею соборности в пику «Весам» с прежним пылом, но постепенно склонялось к смежным искусствам и всю полноту современной поэзии охватить не могло. Ситуацию усугубляло то, что оба эти журнала слишком явно соперничали друг с другом: «Весы» находились в поле влияния Брюсова, «Золотое руно» – Иванова, и личные отношения двух мэтров, переживавшие сложные периоды притяжения / отталкивания, на журнальной политике не сказываться не могли.

Нужен был новый журнал молодого, нового поколения. Журнал, свободный от влияния «старших» и «авторитетных». Журнал, который бы смог примирить существующие разногласия и обозначить возможное магистральное направление новой поэзии…

В качестве такового возможного «примирителя» и задумывался «Аполлон».

Само его название, впрочем, звучит не примирительно, а полемично. С одной стороны, символисты настойчиво апеллировали к древнегреческой мифологии, позиционируя себя то аргонавтами, то спутниками Одиссея; с другой – в начале 1900-х их симпатии в классическом споре об Аполлоне и Дионисе были все же на стороне Диониса, в пику сдержанному предводителю муз покровительствующего чувственному, роевому началу. Статьи о корнях и началах дионисийства с 1905 года публиковал Вяч. Иванов, дионисийский экстаз проповедовал А. Блок, ему следовал в «Петербурге» А. Белый… Да что там – сам С. Маковский, будущий глава «Аполлона», по свидетельству И. фон Гюнтера, в середине 1900-х годов «размахивал знаменем божественного опьянения»! Однако к концу первого десятилетия XX века дионисийство себя исчерпало: реальность все больше вывертывалась из-под ног, и культура мыслилась уже не подгоняющим экстатическим вихрем, а возможным противовесом.

Когда же в сознании Маковского произошел поворот от «танцующих звезд» и экстаза к классической сдержанности Аполлона? Не в марте ли 1909 года, когда на Университетской набережной в одном из символистских салонов-лекториев была прочитана лекция Максимилиана Волошина «Аполлон и мышь»? Именно после этой лекции Маковский, Волошин и Гумилев отправились с визитом в Царское Село к Иннокентию Анненскому – с визитом, завершившимся памятным признанием Маковского:

Вряд ли возник бы «Аполлон», не случись моей встречи с Иннокентием Федоровичем. ‹…› Я колебался долго. Не потому, что неясно представлял себе программу журнала, но потому, что недоставало мне опытного старшего советчика (признанного всеми «ближайшими» в будущей редакции), чтобы придать авторитетность мне, только начинавшему тогда писателю, в трудной роли редактора и оградить меня от промахов.

После первой же встречи с Анненским, – нас познакомил царскосел, юноша Гумилев, – я почувствовал, сколько неиспользованных духовных сил накопилось в этом молодом старце и как самоотверженно готов он погрузиться в общее наше дело, не претендуя ни на какое исключительное влияние, просто из преданности к литературе, из сочувствия к талантливой молодости, из желания быть услышанным ею, слиться с нею в работе, – ведь до того почти никто его не слышал и печататься ему было негде[74]74

Маковский С.К. Портреты современников. С. 236 – 237.

[Закрыть].

Видимо, Анненский поддержал как саму идею журнала (обойденный вниманием основных текущих изданий, к возможности фактически вырастить свой журнал он отнесся с естественным трепетом), так и название. После отсылок к таинственному зодиаку («Весы»), после окликания грозного античного рока («Золотое руно») стройный мусикийский шорох имени Аполлона должен был свидетельствовать о легитимизации и соразмерности русского символизма текущей эпохе. Во всяком случае, именно это представлялось Маковскому главной задачей: он стремился избежать как авторитаризма элитарных «Весов», так и сектантской соборности «Золотого руна», он надеялся создать журнал-навигатор, журнал-ориентир, формирующий кругозор завоеванной аудитории; журнал-маяк, не отпугивающий читателя чрезмерно яркими вспышками, но очерчивающий для него берега и границы.

Эта установка сквозит в его летнем письме к Волошину, которого Маковский наряду с Гумилевым и Анненским видел в числе инициаторов и фактически учредителей «Аполлона»:

Читая поступающие в редакцию рукописи, прислушиваясь к чаяниям наших будущих читателей… ‹…› я все более и более прихожу к убеждению, что поставить себя хорошо сразу – значит не дразнить не посвященных во все тайны символического стиля чрезмерной изощренностью литературных приемов. Оставим в стороне стихи: тут другой вопрос, права поэта – абсолютны. Но проза, рассуждение, изложение мыслей – тут, если мы не хотим повторить «Весов», а хотим сделаться руководителями (sic! – Е. П.) в каком-то угаданном нами процессе литературного «асцендентства», – мы должны избегать языка авгуров, мы – инициаторы и главные работники журнала. Пожалуйста, М.А., напишите мне, так же откровенно, как пишу я, Ваше мнение относительно этой моей редакторской (не личной) точки зрения…[75]75

Письмо С.К. Маковского к М.А. Волошину от 24 июля 1909 года // ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 812. Л. 9.

[Закрыть]

Маковский был осторожен и предусмотрителен: вкладывая в журнал все свои силы, он не хотел рисковать, подставляя под удар критики спорные или (фраза из того же письма) «избранно-субъективные» материалы. Ну а Волошин… Волошин, также глубоко вовлеченный в деятельность «Аполлона», в отличие от Маковского, чьим девизом после некоторого разочарования в старшем символизме были истинно аполлонические «умеренность и аккуратность», ясно осознавал, что одной умеренностью и аккуратностью путь не пробить. Первые номера журнала, дабы привлечь внимание и не потеряться на фоне действительно высококлассных предшественников, должны содержать в себе что-то действительно экстраординарное.

Но как? Почти все поэты, чьи голоса что-то значили для читающей публики, уже появлялись с подборками и в «Весах», и в «Руне» и зарекомендовали себя как их авторы. Манифесты, статьи и обращения редакции, которыми пестрил самый первый, октябрьский, «Аполлон», хотя и звучали заманчиво, но пока больше обещали, чем предъявляли – в литературном приложении к первому выпуску были напечатаны тексты всё тех же Вячеслава Иванова, Константина Бальмонта, Валерия Брюсова, Макса Волошина, Федора Сологуба и проч. Обещанная новизна заволакивалась легкой дымкой сомнения. Чтобы подтвердить собственные претензии на роль маяка-навигатора в современном литературном процессе, новому номеру нужен был гвоздь.

На самом деле Маковский тоже это понимал, поэтому и предложил вывести из тени мощную и трагическую фигуру Иннокентия Анненского. Стихи Анненского в первой «аполлонической» книжке действительно были, а критический блок во многом держался на цикле его статей «О современном лиризме», публиковавшемся в каждом номере и фактически выполнявшем функцию эстетической программы журнала. Но у Волошина появилась идея получше: не просто представить читателям неоцененного или даже открытого «Аполлоном» поэта, но задеть самый животрепещущий нерв современности, удовлетворить самый острый текущий культурный запрос.

В 1900-е годы таковым был запрос на женскую лирику.

«Очевидно, в то время открывалась какая-то тайная вакансия на женское место в русской поэзии», – много позже прокомментирует Анна Ахматова, и этот ее комментарий мы вскорости процитируем целиком. Действительно, женщины, то примеряющие на себя андрогинную роль подобно Зинаиде Гиппиус, то активно вовлеченные во всевозможные тройственные союзы подобно Любови Дмитриевне Менделеевой или Нине Петровской, перестали довольствоваться вспомогательной функцией музы и вдохновительницы и задумались о том, чтобы – опять-таки по-ахматовски – «научиться говорить». В периодике появились подборки Аделины Адалис, Аделаиды Герцык, Любови Столицы, Поликсены Соловьевой, Софии Парнок… Так что же лучше подойдет для привлечения внимания к новому журналу, чем женская лирика?

Хотите успеха в современной литературе? – Cherchez la femme.

Но для символистской трибуны и женщина требовалась соответствующая.

Дело тут было не столько во внешности, сколько в соответствии некоему гипотетическому читательскому идеалу. Волошин, проницательный критик поэзии и вообще – ловец душ человеческих, хорошо понимал, что широкой аудиторией новое имя может быть с одобрением воспринято лишь на волне узнавания (резкая критика парадоксальных новаторских материалов, написанных Анненским, подтверждала это как нельзя лучше). Новую поэтессу, явившуюся к читателям со страниц «Аполлона», примут как подлинное открытие только в том случае, если ее поэтический образ совпадет с неким внутренним абрисом, с тайным читательским представлением о ней.

А поскольку вся поэтическая и читающая Россия конца «нулевых» дышит Блоком, поскольку главный лирический символ эпохи есть блоковская Прекрасная Дама, Незнакомка, Снежная Маска et cetera – значит, эту Прекрасную Даму и надо ввести в «Аполлон»: чтобы журнал заметили, чтобы услышали, чтобы сама эпоха догорающего, но все еще мощного русского символизма женским голосом заговорила с его страниц…

И вот в начале сентября 1909 года в редакцию «Аполлона» приходит письмо. Почерк – женский, уверенный, острый – «отвесный». Страницы стихов переложены пряно пахнущими коктебельскими травами: маслина, чабрец, тамариск? Само письмо, написанное на бумаге с траурным обрезом, запечатано черной сургучной печатью с девизом: «Vale Victis!» («Горе побежденным!»). На конверте – обратный адрес: Санкт-Петербург, до востребования, Ч. де Габриак.

Через несколько недель, в ноябре, подборка за этой подписью (только с расшифрованной «Ч» – Черубина) будет опубликована в «Аполлоне».

Но как «ресурсная речевая роль» Лили, ее alter ego, оказалась наделена таким звучным именем? Сам Волошин рассказывает об этом довольно уклончиво, скорее запутывая, чем проясняя загадку:

Я начну с того, с чего начинаю обычно, – с того, кто был Габриак. Габриак был морской чорт, найденный в Коктебеле, на берегу, против мыса Мальчик. Он был выточен волнами из корня виноградной лозы и имел одну руку, одну ногу и собачью морду с добродушным выражением лица.

Он жил у меня в кабинете, на полке с французскими поэтами, вместе со своей сестрой, девушкой без головы, но с распущенными волосами, также выточенной из виноградного корня, до тех пор, пока не был подарен мною Лиле. ‹…› Тогда он переселился в Петербург на другую книжную полку.

Имя ему было дано в Коктебеле. Мы долго рылись в чертовских святцах («Демонология» Бодена) и наконец остановились на имени «Габриах». Это был бес, защищающий от злых духов[76]76

Лиля посмеивалась: «Конечно, он защищает не силой, а по знакомству. Он уговаривает: “Ну, братец, что тебе? Брось…”» (Волошин М.А. Наброски воспоминаний о Е.И. Дмитриевой. С. 476).

[Закрыть]. Такая роль шла к добродушному выражению лица нашего чорта. ‹…› Лиля писала в это лето милые простые стихи, и тогда-то я ей и подарил чорта Габриаха, которого мы в просторечье звали «Гаврюшкой»[77]77

Волошин М.А. История Черубины. С. 216.

[Закрыть].

История создания Черубины, записанная со слов Волошина библиографом и антропософкой Т. Шанько, известна от первого до последнего слова, и все-таки – остановимся здесь. Скорее всего, не только «добродушное выражение лица» заставило Волошина дать коктебельскому корню имя демона, защищающего от злых духов! Проведя несколько недель в обществе Лили и ежедневно (а может быть, и еженощно) выслушивая ее исповеди, Волошин успел убедиться в том, что злые духи Лилю нередко одолевали, а вот окружающая стихия – моря ли, ветра или коктебельской земли – обладала целительной силой. В этом случае «чорт», выточенный морскими волнами, мог быть подарен Лиле как оберег; к тому же его одноногость напоминала о Лилиной хромоте, а добродушное выражение лица – о возможности преодоления физического увечья без злости и вызова.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?