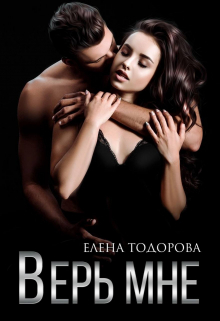

Читать книгу "Верь мне"

Автор книги: Елена Тодорова

Жанр: Современные любовные романы, Любовные романы

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

6

…одними чувствами разбитую жизнь не склеить…

© Соня Богданова

– Мне нужно уехать. Я прокололась, – сообщаю Тимофею Илларионовичу на следующий день.

– В каком смысле? – напрягается ожидаемо.

Под гнетом ответственности, которую я, к своему огромному сожалению, не выдержала, опускаю взгляд вниз. Смотрю на грубое полотнище диванных подушек, пока в глазах не возникает жжение.

Рука Полторацкого покидает извилистую спинку софы и по-отечески сжимает мое плечо.

– Соня? – протягивает Тимофей Илларионович с мягкостью, которую он, похоже, проявляет только ко мне.

И этого хватает, чтобы я расплакалась.

– Ну вот… Реву совсем как в наш первый разговор… – пытаюсь сквозь слезы иронизировать. – Я же говорила, что слишком эмоциональная для этого дела… Тем более с Сашей… Я не справляюсь…

Полторацкий едва слышно вздыхает.

– Что ты ему сказала? – спрашивает с той же отличительной терпеливостью.

– Я… – глубокий вдох. – Господи… – шумный выдох. – Я призналась, что измены не было, – озвучиваю это и вздрагиваю.

Не дышу, когда осмеливаюсь поднять взгляд на Тимофея Илларионовича. Он, прищурившись и пожевывая губы, неспешно обдумывает полученную информацию.

– Как именно призналась? Про похищение и всю постановку выдала?

– Нет… – мотаю головой. – Просто сказала, что никогда ему не изменяла. Ни с Лаврентием, ни с кем-либо другим… Но… Саша… На самом деле он очень внимателен к словам и деталям… Боюсь, начнет копать, проверять, задавать вопросы… И тогда… Боже… Мне даже предполагать страшно… – выдаю задушенно все то, что за ночь навертелось в голове.

– Значит, ты уверена, что он зацепится за эти слова настолько, чтобы начать расследование? Уверена, что поверил простому заявлению? – из уст Тимофея Илларионовича это звучит нелепо.

Но…

Я ведь помню глаза Георгиева. В момент, когда я обрушила эту правду, там произошла новая катастрофа. Эмоции, которые разорвали его внутренний мир, были такими сумасшедшими, что я попросту не выдержала этого шквала и сбежала.

– Уверена, – с дрожащим вздохом прикрываю глаза.

Под веками тотчас начинают сверкать молнии.

Я дрожу. Мне очень-очень страшно.

– Пожалуйста, Тимофей Илларионович… – шепчу отрывисто. – Мне нужно уехать.

– Хорошо, София, – соглашается, поняв, наконец, что толку от меня сейчас так и так не будет. Разве что, еще сильнее все испорчу. – Возвращайся в Киев. Только придумывай какое-то правдоподобное объяснение своему преждевременному отъезду, – как всегда, призывает к продуманности каждой детали, даже самой незначительной. – Мы никуда не торопимся. В этом деле спешка может испоганить весь результат. Поэтому выдыхаем и успокаиваемся. Будем наблюдать за действиями Александра. И уже на основании них принимать решения относительно следующего шага с твоей стороны. В конце концов, если Лаврентий жив, только Александр нас на него выведет.

Вздрагиваю и судорожно перевожу дыхание.

Саша избил парня до полусмерти, когда застал меня полуголой в его квартире. То, что этот спектакль был разыгран его адской мамашей, не знал, а я в тот миг не могла сказать, потому как моей жизни и жизням моих сестер прямым текстом угрожали. На Георгиева наложили домашний арест, а Христов на вторую неделю своего пребывания в больнице пропал из реанимации. По документации якобы был выписан. Но, черт возьми, с такими травмами домой не отправляют. А то, что он не появлялся ни в квартире, которую на тот момент снимал, ни в академии, лишь добавляло ситуации жути.

Лично я очень надеюсь на то, что Лаврентий жив. Но не только потому, что вместе с Полторацким жду от него показаний против Людмилы Владимировны. Просто… Не хочу до конца своих дней думать о Саше, как об убийце. Это было бы чересчур ужасно.

– Соседка позвонила. Габриель приболел. Мне нужно срочно возвращаться в Киев, – сообщаю я Лизе по телефону.

И, не заезжая в дом, который покинула утром, до того как все проснулись, отправляюсь на автовокзал. А вечером уже вхожу в подъезд многоэтажки Голосеевского района в прекрасном городе каштанов.

– Вернулась? – удивляется соседка Анжела Эдуардовна, когда я стучу к ней, чтобы забрать ключи. – Говорила же, что на целую неделю к сестре едешь, – любопытствует, как и все старушки, для которых чужая жизнь не менее интересна, чем турецкий сериал.

– Да… – вздыхаю я. – Не выдержала долго. Заскучала.

– Мм-м… А своего-то, своего-то видела? – глаза на добродушном морщинистом лице женщины блестят, как две голубые бусины.

Я улыбаюсь, потому как с Анжелой Эдуардовной вспоминаю о Сашке только хорошее. Даже наше расставание вызывает лишь светлую грусть. Возможно, я изначально сильно приврала, когда делилась, но мне так нравились эти будто бы исцеляющие ощущения, что остановиться было невозможно.

– Видела.

– И?.. – расцветает старушка в слепой надежде. – Вы разговаривали?

– Разговаривали.

– Ох, и искрило, наверное!

– Угу.

Естественно, такими ответами пытливый ум Анжелы Эдуардовны не насытить.

– Я сейчас заварю чай. Расскажешь все в подробностях.

– Окей, – и не думаю сопротивляться. – Только домой забегу. В душ, переодеться и Габриэля приласкать. Дайте, пожалуйста, ключи, – со смехом напоминаю, зачем стою у нее на пороге.

– Жду, – подмигивая, бросает мне связку старушка.

Габриэль, в отличие от соседки, не особо рад меня видеть. Проявляет характер. На руки не дается. И всячески выказывает свою обиду. Даже к миске с кормом, который я ему насыпаю, не подходит.

– А так? – достаю из шкафчика его любимую вкусняшку – кусочки сухой куриной грудки. Обычно Габриэль бурно реагирует на один вид жестяной банки, но сейчас игнорирует даже провокационное потряхивание содержимым. – Меня не было всего три дня. Это не вечность! Нельзя быть таким обидчивым, – выдыхаю скопившееся негодование. И тут же захлебываюсь чувством глубокой жалости. Он же не просто капризничает. Так проявляется его страх меня потерять. Его ведь уже бросали. Я подобрала его на улице. – Ну, прости меня, – подхватывая своего пушистого питомца на руки, меняю тон на приглушенное воркование. – Я тебя люблю. И никогда тебя не оставлю. Эта поездка была вынужденной. Я тоже скучала.

Габриэль идет на контакт, удостаивая меня долгим холодным взглядом. Но я и тому рада. Насыпаю вкусняхи в отдельную мисочку и оставляю его на кухне одного. По пути в ванную на всякий случай прячу всю свою обувь в шкафчик. Знаю, что мой мелкий поганец бывает мстительным.

После душа надеваю теплый домашний костюм. Несмотря на приближающееся лето, мне отчего-то зябко в квартире. Но когда я смотрю через окно на ставший привычным лесной вид, чувствую умиротворение, которого лишилась в Одессе.

Чтобы не оставлять Габриэля, приглашаю Анжелу Эдуардовну с чаем к себе. Мы, как бывало и раньше, проводим чудесный вечер за разговорами, в которых моя трагическая любовь кажется волшебной сказкой с открытым концом.

– Все еще будет, – заявляет старушка. – Точно тебе говорю, такие чувства не умирают.

Ох, знала бы она, что притягивает! Ведь одними чувствами разбитую жизнь не склеить.

Ночью мне снится кошмарный сон, повторяющийся далеко не впервые. Сон, который является реальностью. Нашим с Георгиевым прошлым.

Я сижу на полу между его ног.

Чувствую холодное касание пистолета к центру своего лба. Чувствую учащенное и хриплое дыхание Саши. Чувствую нарастающую дрожь в теле.

Восприятие гипертрофировано.

– До смерти, малыш… До смерти, блядь… – шепчет тише и ласковее, чем я помню.

Боль, ярость, любовь, страх – меня изнутри разрывает. Все направлено на моего жестокого принца. Но я все равно вцепляюсь пальцами в его футболку настолько, чтобы и после смерти никто не оторвал. Царапаю его кожу. Врезаюсь ногтями. Могла бы, прорыла бы туннель внутрь него. Но времени мало.

Господи… Прости нас, грешных… И исцели для следующей жизни…

– Прости…

Выстрел оглушает, но не вызывает физической боли.

Лишь удивление…

В поту подрываюсь. В удушье мечусь по кровати, пока сознание не становится полностью ясным. Зная, что уснуть больше не удастся, отбрасываю одеяло и покидаю комнату. Габриэль тут же спрыгивает со своего домика и бежит следом за мной.

– Ты оттаял? – с улыбкой подхватываю его на руки. В ответ удостаиваюсь урчания. – Любимчик мой.

День сурка стартует, как и всегда, задолго до рассвета. Кормлю кота, завариваю кофе и, оставив его остывать, иду в душ.

– Почему ты отвел пистолет? Почему?! – собственный крик распиливает мозг на пульсирующие частицы.

Но надрыв, который выдает Саша, приносит урон посущественнее:

– Потому что не могу с тобой разлучиться! Даже после смерти!

– Дурак! Пускай бы она разлучила уже!

– Нет. Никогда. Ни за что.

– Дурак…

– Уходи!

– А ты?..

– Уходи и не возвращайся.

– Ты… И ты!!! – кричу не в себе. – Обещай не искать встречи. Не звонить. Не писать. Никогда не давать о себе знать.

– Обещаю. Ты для меня мертва, – припечатывает он.

– Ты для меня тоже.

Воспоминания той ужасной ночи воспаляются, как старая рана. Зудят, кровоточат и гноятся. Я не могу придумать, чем лечиться, кроме как снова довериться времени.

Начало недели проходит довольно сносно. Близится сессия. Зубрежки, несмотря на ежедневный труд в течение семестра, приваливает немало. Да и на работе, в кафе на набережной, тоже становится оживленно. Оно и понятно, потеплело, и людям приятно проводить время вне дома. Ноги, конечно, к концу смены гудят, но я стараюсь воспринимать это как позитивный фактор. Чаевые радуют. Ради них стоит улыбаться почаще.

«Видел бы меня сейчас Георгиев… Тогда бы точно понял, что никакого папика у меня нет…», – мелькает порой в голове, пока ношусь с подносом между столиками.

Я, конечно, гоню эти мысли. Не хочу думать о нем. Скорей бы снова забыть. Но… Я ведь знаю, что чудо не случится. Даже когда мы не видимся, на расстоянии в пятьсот километров связь между нами остается. Тонкая-тонкая ниточка. Но такая прочная, что ничем не разрубить.

Чувствую, что и он думает обо мне. Это ощущение настолько явное, что порой кажется, словно бы мы напрямую мыслями обмениваемся. Чертовщина, конечно. Бред, в котором я схожу с ума.

Только вот как объяснить следующее?

«Я же тебя не спрашиваю, почему ты с Владой… Любишь ли ты ее… Ревнуешь ли так же маниакально, как ревновал меня… Я не спрашиваю, Саша!»

В одну из ночей, когда я в тысячный раз прокручиваю нашу с Георгиевым ссору, от него приходит сообщение.

Мое сердце начинает бешено тарабанить еще до того, как я снимаю блокировку на телефоне и читаю содержимое.

Александр Георгиев: Привет. Мы много вопросов подняли в последнюю встречу. И даже если тебе реально неважно, я бы хотел ответить. Владу я никогда не ревновал – это ответ на твой третий вопрос. Не ревновал, потому что не люблю – это ответ на второй. Даже когда я с ней, я сам. Без тебя – остальное значения не имеет. В этом ответ на первый вопрос.

Пульс, сердцебиение, дыхание – все на пределе. Подводит меня к инфаркту. И пусть бы он уже случился, чтобы прекратить это безумие раз и навсегда. Но я лишь гоняю кровь на повышенной скорости и дурею от своих эмоций.

Александр Георгиев: Трахаюсь. Секс есть. Я им себя добиваю. Спросила бы, я бы сказал, что физической потребности в том нет. После тебя. Если бы не было так похрен на свою дальнейшую жизнь, я бы забеспокоился и обратился к специалисту, потому что по факту ты сделала меня импотентом.

Боже… Сердце у меня все-таки останавливается.

Александр Георгиев: Сейчас, когда ты сказала… Те последние слова – выстрел в грудь разрывными пулями. Я в тебя не смог вытолкнуть ни один патрон, ты же в меня выдала целую обойму! Честно? Мне хуже, чем в проклятом феврале. Как так получилось? Объясни. Просто, блядь, объясни, чтобы я смог уснуть! Попроси меня приехать, и я утром буду у тебя. Выслушаю, ничего больше. Я хочу понять… Хочу во всем разобраться!

Мое сердце срывается, принимаясь снова гонять на дикой скорости кровь и зверски долбить мне по всем критическим участкам пульсом. Плохо соображаю, но пальцы сами собой приходят в движение.

Сонечка Солнышко: Нет! Забудь обо всем. Давно неважно.

Александр Георгиев: Серьезно неважно? Поклянись!

Сонечка Солнышко: Клянусь!

Господи… Прости…

Александр Георгиев: Не простит.

Знает меня, черт возьми, настолько, что читает мысли. В голове сидит. А очевидного тогда не понял!

Александр Георгиев: Я узнаю все сам. И приеду за другими ответами.

Сонечка Солнышко: Какими еще другими?

Александр Георгиев: Услышишь.

Александр Георгиев: Сладких кошмаров, родная.

Сердце заходится таким страшным ритмом, что мне приходится стучаться ночью к Анжеле Эдуардовне.

– Накапайте мне чего-нибудь отравляющего, – прошу обессиленно, когда впускает на кухню.

– Трясет тебя как… Температуры точно нет? Может, скорую вызвать?

– Нет… Все нормально. Нужно только сердце успокоить.

И вот я, словно дряхлая старуха, заливаюсь смесью каких-то препаратов. Сердце притормаживает, давление падает, но даже при этом я полночи с тревогой таращусь в окно.

А утром приходит весточка от Полторацкого.

Тимофей Илларионович: Александр вылетел в Болгарию. Подозреваем, что там находится Лаврентий. Наблюдаем.

Ну, все… Конец света стартовал.

7

Ничего, блядь, не было…

© Александр Георгиев

Любовь – лабиринт.

Самый огромный. Самый запутанный. И самый, мать вашу, фантастический.

Не зря Соня обозвала меня когда-то Минотавром. Сейчас чувствую себя именно им. Блуждаю по темным коридорам, не находя выхода. А выход у этой любви только один. Если найду путь, доберусь до Сони. Нет – останусь в лабиринте навсегда. Один.

Я не умею жить в безверии. Всегда ориентируюсь на какую-то истину. Придерживаюсь определенных убеждений. Первый раз их пошатнула Соня Богданова, влюбив в себя и вызвав желание стать кем-то особенным. Настоящим. Для нее.

Второй раз мою веру разрушила тоже она. Вместе со всем остальным миром, заточив меня в эти чертовы туннели ада. Я поступил как чудовище. На пике боли я снес свою святыню физически. Я ее ударил. Никакая измена не может служить оправданием подобному. Но в своей тьме я цеплялся именно за нее. Отгораживаясь от всех интуитивных сомнений и инстинктов, которые кричали, что Соня Богданова по-прежнему моя, верил в измену, как в ту самую истину. Цеплялся за мучительные страдания разрушенного обладания, как за спасательный круг.

Иначе как?

Я бы не выплыл.

И вот Соня в третий раз отнимает эту, пускай черную, но поддерживающую меня, как химиотерапия, веру.

Зерно сомнения облито бензином и подожжено. Но под воздействием этого пламени оно не гибнет, а, напротив, дает поросль и заплетает мне душу терниями. Обширная рана с моей виной открывается и заливает все внутри меня кровью. По самое горло. Под завязку. Так, что вкус ее во рту ощущаю.

Я ведь ее… Я ее… Я ЕЕ!!!

Звериный вопль в груди. И я разорван.

Если раньше чувство вины жрало мне сердце, то после Сониного признания оно ломает мне спину и ноги, придавливает к почве и вбивает, на хрен, в землю.

Вопреки тому, что видели глаза, душа тотчас отзывается на сказанные слова. Просто она умнее разума. Когда я пытался выжить, поклоняясь ложной вере, она уже знала, что является истиной.

И эта истина… Вот, что оказывается по-настоящему страшной мукой.

Темная ночь выпускает наружу все полчища демонов. Пока они, опутывая мороком мое сознание, с мятежными криками и безумным смехом носятся вокруг меня, я закрываю глаза и вижу повешенного в этом мраке ангела. Темноволосая девушка в белом, заляпанном кровью, платье.

Убил ее я. Убил ведь. Убил.

Не иду за ней больше. Нельзя. Позволяю сбежать. Даю возможность уехать.

Лиза сообщает всем, что у Сони заболел кот. Какой кот, блядь? Даже если эта животина реально существует, я же понимаю, что причина не в ней.

«Я никогда не спала с Лаврентием. Ни с кем тебе не изменяла. Ты был единственным! Даже поцелуи были только с тобой. Ну вот… Дождался? Жить с этим сможешь, Саш? Хватит силы поверить? Принимай!»

Жить? Вряд ли… Разлагаться.

Я закрываюсь в квартире. Врубаю на полную катушку музыку. Но голос Сони все равно громче звучит. Я в том состоянии, когда легче бы было, будь ее признание ложью. Уже ведь не выбраться из этой преисподней. Сделанного не отменить. Жизнь – не игра. В ней нет рестарта.

Но…

Именно в этой квартире, в дополнение ко всему, мозг распиливают счастливые воспоминания. Просыпаются и другие, более давние слова.

Слова-наркотики.

«Са-а-аша… Я люблю тебя…»

«Ау… Мы же… Мы – вечность…»

«Санечка… Я так тебя хочу… Сейчас… Поцелуй меня…»

«Я всегда буду твоей…»

Моя? Как такое возможно? Как?!

Была… Пока я не убил нас.

Я… Только я сам… Лишь моя вина… Моя!!! Осознаю, даже не зная подробностей.

И куда теперь с этим бежать? Куда, блядь?!

Я должен узнать все. И подохнуть, наконец.

Пишу своей Богдановой лишь с этим намерением. Чего мне еще опасаться? Только Соня отказывается посвящать в подробности, которые я не попытался спросить и услышать в прошлом.

Это будит меня ледяной водой. Обмораживая и сковывая морозной коркой, заставляет выключить все чувства и собраться физически.

Выдвигаясь в Болгарию, куда мать упрятала от меня парня, который, как я полагал, отнял у меня Соню, беру с собой Шатохина.

– Можно уточнить? – выдает Тоха уже в салоне самолета, переморгав на старте всем присутствующим бабам, включая стюардесс. – Понял, что ты боишься добить Еблантия. Но никак не догоняю, что именно может вызвать это желание. Что ты хочешь у него спросить?

– Было, не было? – сухо выдаю я.

– Ну, ок, – мотает гривой. – И сейчас… – протягивает, утыкаясь в мое лицо въедливым взглядом. – Что способно тебя порвать? Положительный или отрицательный ответ?

– Не знаю, – отвечаю так же ровно, защелкивая ремень. Пока самолет выезжает на взлетную полосу, бездушно смотрю прямо перед собой. – Оба варианта – смерть. Которая из них мучительнее? Скоро поймем. В любом случае, хочу разобраться. Если ничего не было… – ощутив зарождающую в груди дрожь, беру паузу. Медленно вдыхаю и тяжело выдыхаю. – Мне нужно узнать, кто и с какой целью устроил спектакль. Может, эта падаль Христов что-то сделал Соне и, прислав фотки с адресом, таким образом попытался опорочить ее в моих глазах. А возможно… Я им просто помешал. Вероятность того, что секс был запланирован, но не успели, тоже есть.

– Да хуйня это, – выталкивает Тоха приглушенно. – Не верю я, что Сонька могла загулять. Сразу тебе говорил. Ты баран, – последнее растягивает жестко. У меня аж рожа загорается, так охота вмазать ему. – Был тогда. И сейчас продолжаешь тупить.

– В твоих выводах я не нуждаюсь, – грубо отсекаю я и, откидывая голову, прикрываю глаза.

– Не спи, пока не взлетели, – буркает Тоха, присаживая мне, как обычно, добродушно под дых.

Я, не открывая глаз, лишь слегка ухмыляюсь.

Если бы я мог спать… Без транквилизаторов не отключаюсь.

В Варне, чтобы выйти на след Христова, приходится пометаться. Пробивая имеющиеся у меня адреса, двое суток петляем от двора ко двору, стараясь при этом не привлекать особо внимание. Последнее удается слабо. Болгарским я, увы, владею коряво. Да и без того мы, это очевидно по взглядам, выделяемся.

К вечеру второго дня теряем надежду.

Усаживаемся задницами прямо на песок. На загородном пляже, ясное дело, ни души. Холодно, недавно шел дождь. Мы в сырой одежде. Голодные. Измотанные. И одинаково злые.

Не в первый раз начинаем на ровном месте грызться.

– С чего ты вообще решил, что он здесь? – выплескивает Тоха скопившееся раздражение.

– Отслеживал по денежным переводам, которые проводила теневая фирма отца, – поясняю я столь же угрюмо. – Адрес за три месяца раз десять менялся. Этот был одним из последних.

– Еботня какая-то, – выплевывает Тоха.

И в этот самый момент… Поворачиваем головы и одновременно впечатываемся в Христова, идущего к тому самому дому, из которого мы недавно вышли ни с чем.

– Ты как? – протягивает Шатохин на поверку, не отрывая взгляда от ныряющего в подъезд Еблантия.

Вместе его провожаем.

Молниеносный выплеск адреналина в кровь гонит сердце как комету, но я перевожу дыхание и абсолютно сухо отвечаю:

– Нормально.

– Знаешь же, что в случае чего, я тебя сам не удержу? Могу только вырубить, – уточняет Тоха тем же приглушенным и безэмоциональным тоном.

По массе и силе проигрывает мне. Но, владея каким-то необычным боевым искусством, способен выключить любого Кинг-Конга.

– Знаю, – даю добро, если что.

– Тогда пойдем.

Поднимаемся и, машинально отряхиваясь от песка, неторопливым шагом валим к дому. Ускоряемся уже в подъезде. Пока лифт поднимается, взбегаем по лестнице вверх и перехватываем Христова аккурат на входе в квартиру. Узнав меня, он начинает визжать, как девчонка. Затыкаю ему рот и заталкиваю в квартиру.

Пульс в висках выстукивает бешено. По разгоряченному телу выступает пот. В груди нарастает дикая тряска. Сердце я не отслеживаю.

Стараюсь держать себя на контроле, в то время как охота просто разорвать этого долбаного Ромео на куски и закончить.

– Жора? – хрипит вопросительно Тоха.

Проверяет.

– Все нормально, – заверяю я.

И толкаю Христова на стул. С такой силой, что он, качнувшись, влетает затылком в стену.

Перевожу дыхание, не отрывая от этой мрази взгляда. Чувствую, как в груди очередная волна ярости поднимается. Прикладываю тотальные усилия и давлю ее.

– Пару дней назад я узнал, что все это дерьмище с фотками, твоей квартирой, гондонами и моей, сука, девушкой, было подстроено, – выдаю ледяным тоном, двигая тупо наобум. – Мне нужно знать, кто и зачем это сделал? Кто тебе, мать твою, помогал? С какой, блядь, целью?

Христов выкатывает глаза и вываливает язык, заходясь в непонятном нам с Тохой припадке. Благо, длится эта хрень недолго. Только я шагаю к нему, он приходит в себя.

– Я не могу тебе сказать! Меня убьют! – вопит на всю квартиру.

– Ты, сука, ебаный пернатый шут, думаешь, я тебя теперь в живых оставлю?! – рявкаю, прижимая подошву кроссов ему между ног и толкая чертов стул снова к стене. – Называй имена! Объясняй, пидор, кому это надо было?!

Жму ему на яйца, Христов визжит, но упорно отказывается говорить. А у меня в мозгах на гребаном повторе одна-единственная хрень кружит: он не отрицает, что та блядская «измена» была постановой.

Он не отрицает!

Блядь… Блядь… Блядь…

Первым порывом охота бросить все и лететь обратно в Одессу. Сука, бежать! Потому что рейса я, мать вашу, не дождусь!

– Я не могу сказать! Не могу, даже если ты меня резать станешь!

Не сдержавшись, хватаю его за шею и яростно бью головой о стену. Раз, другой, третий… Пока Тоха не оттягивает и не толкает меня в противоположный угол кухни. Поймав равновесие, тотчас валю обратно на Христова.

– Жора, ебаный ты Прокурор, – орет Шатохин, силясь усмирить пробудившегося во мне монстра. – Так ты ни хуя не выяснишь! Приди в себя, пока не убил его!

Мелкая падаль в этот момент рискует подскочить на ноги и броситься к двери. Перехватываю, поймав за шкирку. Сжимаю ладонью тонкую шею, готовый на хрен ее свернуть. Тоха вовремя выдирает. Деремся с ним за эту жалкую добычу, как коты – за воробья.

– Я тебя сейчас выключу, – предупреждает, естественно, меня. – Выйди, на хуй, из кухни. Остынь!

И таки выталкивает, захлопывая перед носом дверь.

Разворачиваюсь, и вместе со мной весь этот долбаный мир раскачивается.

Бурный надрывный вдох.

Перед глазами пелена. Резь. Жжение. Влага.

В голове – гребаный армагеддон. Яростная пульсация. И лютая боль.

В глотке – горечь и слизь. Тошнота непреодолимая. Критическое состояние удушья.

Из ноздрей на пике летит юшкой кровь. Не пытаясь ее остановить, съезжаю по стене на пол. Даю горячей и густой кровяхе свободно стекать, мечтая, на самом деле, ею захлебнуться.

Не было… Ничего, блядь, не было… Не было!!!

Это осознание размазывает меня до основания. Кажется, после него уже не выплыть. Да и нет такого желания!

Кроме порыва узнать, как случилась все эта хрень, никаких значимых стимулов не возникает! Кроме… Ха-ха… Блядь… Кроме адского стремления увидеть Соню!

Но это я как раз себе позволить не могу.

– Сунул ему в пасть кляп и пристегнул к стулу, – оповещает Тоха, присаживаясь рядом со мной на корты. Вставляя в рот спичку, жует ее зубами. – Пусть посидит.

Я утираю футболкой кровь и стреляю у него сигарету.

Подкуриваем вместе. Первая тяга, вторая… Сердцебиение идет на спад.

– Что делать думаешь? – спрашивает Шатохин, поймав момент, когда меня накрывает апатия.

– Женюсь, – выталкиваю без каких-либо эмоций.

– Пф-ф… Уже вижу, как Сонька тебе на твое блядское предложение в рожу плюнет!

– Не на ней, – блекло отбиваю я.

Внутри же все переворачивается, летит кубарем и стискивается в огненный камень.

– Сука… А на ком тогда? – изумляется Тоха.

– На Владе.

– На хуя?! Вконец ебанулся?! Жора, мать твою! Вместо того, чтобы порвать теперь… Где, сука, твоя логика?!

– Если я с ней порву, через пять часов буду в Киеве. А так нельзя. Мне нужно себя связать.

– Почему нельзя? Что ты городишь? Ну, Сонька, конечно, попинает тебя, как говно! Ты полюбэ заслужил, не отрицаешь же… Но со временем, я уверен, заработаешь и прощение.

– Да блядь… Нельзя, чтобы она меня прощала!

– Чё ты зарядил? Нельзя, нельзя…

Глубокий вдох. Шумный выдох. Сигарета – пальцами в крошево.

Новый судорожный вдох… И признание, которого не слышал никто, кроме мозгоеба, к которому я третий месяц хожу.

– Я ее ударил.

– Что?!

– Что слышал! Когда я увидел Соню голой в квартире Христова, я, блядь, зарядил ей пощечину, понимаешь?! – проорав это, вскакиваю на ноги.

Ошарашенный Тоха подрывается следом. Смотрит на меня как на ублюдка. Да я им и являюсь. Несомненно. Не отрицаю. Обиды не ощущаю. Только выжигающие нутро боль и стыд.

– Я хренею… Блядь… – выплевывает Шатохин агрессивно и вместе с тем все еще растерянно. – Ты конченый, ясно?!

– Думаешь, я этого еще не знаю?! – выдаю звериным ревом. – Потому никаких долбаных иллюзий и не строю! Не должна Соня меня прощать! Не должна! Сейчас… Тем более!!!

– Безусловно. Сейчас согласен.

Я отворачиваюсь. Иду в ванную. Скидываю окровавленную футболку. Не заостряя внимания на своем отражении, умываюсь. И нащупав состояние какого-то извращенного хладнокровия, направляюсь к Христову.

Нахожу в шкафчике бутылку водки, вскрываю ее, выдергиваю из Еблантия кляп и, запрокинув ему голову, заливаю в него алкоголь, пока он не начинает давиться и блевать.

Никаких эмоций его мучения у меня не вызывают. Все то время, пока длится экзекуция, я думаю лишь о том, что должен наказать каждую причастную к той катастрофе тварь.

Тоха в процесс не вмешивается. Видит, что я контролирую себя и легко сдохнуть Христову не позволю. Перед новой порцией водки даю ему проблеваться и даже отдышаться.

А потом… Обессиленный шут раскалывается, и я узнаю, что режиссером-постановщиком того ебаного спектакля была моя мать.

Моя родная, блядь, мать.