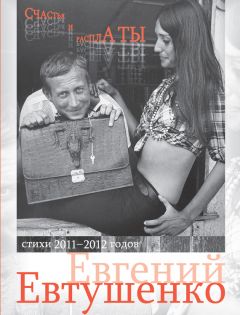

Текст книги "Счастья и расплаты (сборник)"

Автор книги: Евгений Евтушенко

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Евгений Евтушенко

Счастья и расплаты (сборник)

Дора Франко. Поэма

Что такое доисповедь?

это значит доискиваться

до того, что есть жизнь, —

не твоя, не чужая, —

и вся

Дора Франко

(доисповедь)

Никакого не может быть «изма»,

выносимого до конца,

если даже подобье изгнано

человеческого лица.

По существу, вся моя лирика – это сборник исповедей перед всеми. И вот пришло время доисповедоваться.

Эта любовная приключенческая поэма моей юности написана с милостивого разрешения ее героини Доры и моей жены Маши, которой поэма, вопреки моим опасениям, понравилась, да и нашим сыновьям – двадцатитрехлетнему Жене и двадцатидвухлетнему Мите. Честно говоря, я побаивался, как жена к этому отнесется, особенно – в канун нашей серебряной свадьбы. Но, слава Богу, Маша, как всегда, проявила мудрость. Ведь нет ничего бессмысленней, чем ревновать к прошлому.[1]1

В книге сохранено авторское цитирование, все сноски даны в соответствии с авторским замыслом.

[Закрыть]

Что-то я делал не так,

извините, —

жил я впервые на этой земле.

Роберт Рождественский

La vida de Evtushenko es un saco,

lleno de las balas e de los besos

Gonsalo Arango

Жизнь Евтушенко – это мешок, набитый пулями и поцелуями.

Гонсало Аранго(Из его книги «Медведь и колибри» (1968) – о нашей поездке по Колумбии)

2

Я словно засохшую корочку крови сколупываю

на ране давнишней,

саднящей,

но сладкой такой,

как будто мне голову гладит

маркесовская Колумбия

твоей,

Дора Франко,

почти невесомой рукой.

И не было женщины в жизни моей до тебя идеальнее,

хотя все, кого я любил,

были лучше меня,

но не было до-историчней

и не было индианнее,

чем ты —

дочь рожденного трением

первого в мире огня.

3

В шестьдесят восьмом —

полумертвым,

угорелым я был, как в дыму.

Мне хотелось дать всем по мордам,

да и в морду – себе самому.

В шестьдесят восьмом все запуталось,

все событиями смело.

Не впадал перед властью в запуганность —

испугался себя самого.

Так я жил, будто жизнь свою сузил

в ней, единственной, но моей,

в сам собою завязанный узел

трех единственных сразу любвей.

Трех любимых я бросил всех вместе

и, расставшись, недоцеловал.

Все любови единственны, если

за обвалом идет обвал.

Я всегда жизнь любил упоительно,

но дышать больше нечем,

когда

все горит

и в любви, и в политике,

а пойдешь по воде —

и вода.

И тогда за границу я выпросился,

оказавшись в осаде огня,

будто я из пожара выбросился,

пожирающего меня.

Был я руганый-переруганный.

Смерть приглядывалась крюком,

но рука протянулась Нерудина,

в Чили выдернула прямиком.

Как читал я стихи вместе с Пабло!

Это было – дуэт двух музык,

и впадал, словно Волга, так плавно

в их испанский мой русский язык.

Двупоэтие было красивое,

и Альенде – еще кандидат —

повторял, как студенты, грассируя:

«В граде Харькове – град, град…»

Ну а после —

не на небеса еще —

пригласили меня в Боготу,

в потрясающую и ужасающую

красоту,

нищету,

наготу.

Я летел через Монтевидео,

и мне снились недобрые сны.

Было, кажется, плохо дело

и в Москве, и у Пражской весны.

Для наивного социалиста

при всемирнейшем дележе

было страшно, что дело нечисто

Ну а рук не отмоешь уже.

И чем больше ханжили обманно,

я не верил в муру всех гуру:

вдруг из нищенского кармана

танки выкатят сквозь дыру?

Никакого не может быть «изма»,

выносимого до конца,

если даже подобье изгнано

человеческого лица.

Пригласили меня «ничевоки».

Сам Гонсало Аранго[2]2

Гонсало Аранго (1931–1976) – оригинальнейший колумбийский поэт, организатор поэтической группы «Los nadaistas» (от исп. nada – ничего, по аналогии с «ничевоками», нашими авангардистами 20-х гг.).

[Закрыть],

их вождь,

меня обнял:

«Поэт, ну чего ты?

Ждет тебя здесь то,

что ты ждешь».

Я подумал:

«Звучит как заманка» —

и спросил будто со стороны:

«Что же ждет меня?» —

«Дора Франко.

Друг для друга вы рождены».

Симпатичный был парень Гонсало,

но душа моя за́долго до

от сосватыванья ускользала

даже, помню, с Брижитой Бардо.

И парижские комсомольцы

из журнала гошистов «Кларте»

не сумели напялить нам кольца —

пальцы, видимо, были не те.

А не то бы я, на́ смех вселенной,

не оставшись поэтом никак,

ее кошек, собачек над Сеной

лишь прогуливал на поводках.

Но вернемся в Колумбию, в пальмы,

куда сам, как не знаю, попал

и сибирским поэтом опальным

с «ничевоками» выступал.

С Че Геварой бунтарские майки

в парке буйно алели, как маки,

и на сцену, как на пьедестал,

мы с Гонсало в двух разных калибрах

вышли, будто медведь и колибри,

как он в книге потом написал.

В парке на безбилетном концерте,

хоть и не было благостных дам,

было тихо сначала, как в церкви,

но прошел ропоток по рядам.

Подержались мятежники в рамках,

но потом как с цепи сорвались.

«Дора Франко пришла! Дора Франко!» —

и шмальнула ракетница ввысь.

Иронически-благоговейно

враз обрушилось: «Viva la reina!»[3]3

Да здравствует королева! (исп.).

[Закрыть],

но восторг был завистлив, нечист:

был в нем и ядовитенький свист.

Кто-то в ход запустил старый способ

превращать все вопросы в плевки:

«Дора, сколько тебе дал твой спонсор

на твои золотые чулки?»

Но ни ног, ни чулок со сцены

и деталей других, что бесценны,

я не видел в толпе все равно,

а лицо я ловил по кусочкам,

по оттянутым серьгами мочкам,

глаз и губ колдовским уголочкам,

но лицо не собралось в одно.

Лишь величественно, лебедино

промелькнувшая издалека

свист и хлопанье победила

усмиряющая рука.

И, под рифмы плакаты вздымая,

столько вдруг молодых че гевар,

аплодируя, спрыгнули с маек

на земной покачнувшийся шар.

Кровь взыграла во мне ошарашинками,

ведь соски колумбийских девчат,

как Аронов[4]4

Александр Аронов (1934–2001) – талантливый поэт, автор знаменитых песен «Остановиться, оглянуться…», «Когда горело гетто…», и своеобразнейший колумнист «МК». Именно от него в дуэте с Ниной Бялосинской я впервые услышал одну из первых песен Булата Окуджавы «Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет…» Впоследствии Окуджава посвятил эту песню мне, приняв предложенную мной поправку: вместо «на той далекой на Гражданской» – «на той единственной Гражданской». Я тогда писал о борьбе шестидесятников против бюрократии: «На этой войне сражаюсь я, / победы трудно одерживая. / Это моя Гражданская. / Это моя Отечественная». Наше тогдашнее романтическое отношение к истории Гражданской войны объединяло эти два на самом деле несопоставимые исторические события. Но именно наше поколение завоевало гласность, постепенно открывшую и архивы, и наши собственные глаза.

[Закрыть] писал, карандашиками,

поднимая их майки, торчат.

Ну а после случилось, наверно,

то, что Маркес наворожил, —

я зашел в развалюшку-таверну,

словно был в Боготе старожил.

И как будто мне песню пропели

где-то ангелы в небесах,

я пошел на зеленый пропеллер

изумрудной петрушки в зубах.

И сидевшая там незнакомка,

за себя чей-то слушая тост,

той петрушкой так хрумкала громко,

и глаза надвигались огромно,

ну а я им в ответ неуемно

вцеловался в зелененький хвост.

Я, с петрушкой шутя, заигрался,

и, как будто бы в крошечный храм,

я по ней, горьковатой, добрался

к сладко влажным отважным губам.

И нырнул я глазами в два глаза,

так и полных соблазном по край,

где ни в чем я не видел отказа,

кроме только приказа: ныряй!

И меня, не убив беспричинно,

не понявшие, как поступать,

с ней меня отпустили мужчины,

а их было не меньше чем пять.

И, когда я проснулся с ней утром,

она будто ребенок спала

как в плывущем суденышке утлом,

а куда? Да в была не была.

Не бывает любовь чужестранкой.

Я спросил: «Как же имя твое?» —

и услышал: «Я Дора Франко»

от еще полуспящей ее.

Мы любили три дня и три ночи.

Я был ею – она была мной.

В сумасшественном непорочье

«Камасутра» казалась смешной.

Мое тело ее так хотело,

став как будто душой во плоти,

и, как в пропасть, на дно полетело

глаз, безмолвно сказавших: лети!

В день четвертый, по коридору

в туалет заглянув босиком,

босиком я увидел и Дору,

ногу брившую с легким пушком.

А нога была нежной, прекрасной,

притягательной, чуть смугла,

ну а бритва не безопасной,

а складной и старинной была.

Дора с ужасом откровенным

не успела прикрыть свою грудь,

попытавшись по веточкам-венам

от позора себя полоснуть.

Я успел вырвать все-таки бритву

и устами уста разлепил,

а она бормотала молитву,

чтобы я ее не разлюбил.

И плескались мы, весело мылясь,

в узкой ванне, где не разойтись,

и так празднично помирились,

будто взмыли в небесную высь.

Оба стали как будто младенцами

в той купели в предутренний час,

так что крыльями, как полотенцами,

обтирали все ангелы нас.

Мы любили свободно и равно,

будто нет ни вражды,

ни войны.

Как сказал мне Гонсало Аранго:

«Друг для друга вы рождены».

4

Что мне все картели, все раздоры

и с наркобаронами война —

потерялась туфелька у Доры

и найтись, неверная, должна.

Правая нашлась

и хитро дразнит,

тяжкая от мокрого песка,

левая,

себе устроив праздник,

где-то рядом прячется пока.

Говорю я правой,

как ребенку:

«Что же ты ее не ищешь?

Ну!

Помоги найти свою сестренку,

а иначе —

в океан швырну!»

Я песок вытряхиваю нежно,

туфельку держа за ремешок,

тычу, чтобы внюхалась прилежно

в прячущий ее сестру песок.

Выполнила туфелька задачку,

просьбу поняла она всерьез,

и ее, как верную собачку,

я целую в черный мокрый нос.

А потом уже тебя целую.

В пальчиках – две туфли у тебя,

но себя никак не исцелю я,

узел всех страстей не разрубя.

Что мне делать с каждой драгоценной,

с каждой непохожей на других,

если я один перед вселенной

глаз, одновременно дорогих?

Что же Бог? Он вряд ли отзовется,

лишь вздохнув и пот стерев со лба.

Он-то знает, что в Петрозаводске

xодит в детский сад моя судьба.

5

Прости меня, Маша,

еще незнакомая Маша,

за то, что планета

тогда не была еще наша,

А Маркес невидимый

вместе со мною и Дорой

нас, как заговорщик, привел в Барранкилью,

в которой

когда-то бродил он,

и матерью, да и отцом позабыто,

лишь с дедом,

любившим внучонка-драчонка

Габито.

И там в Барранкилье —

не меньше чем полнаселения —

все наперебой представлялись

как родичи гения,

и вместе с текилой лились

их безудержные воспоминания,

но маркесомания все же была веселей,

чем занудная марксомания.

Какой удивительный это народ —

барранкильцы,

волшебника слова родильцы,

поильцы,

кормильцы.

И как достижения местные супервершинные

решили они показать мне бои петушиные!

И в селение Бокилья

ты пришла,

моя богиня.

Кто хозяева?

Шпана и

сброд воров,

достойных рей.

Петухов они шпыняют,

чтоб клевались поострей.

Зрители и сами

дергают носами,

будто стали клонами,

будто бы подклевывают.

И красотки с веерами

в бешеном озвереваньи

раздувают ноздреньки —

тянет их на остренькое!

Не только поэтов из-за стихов,

не только женщин из-за духов

и бабников из-за хвастливых грехов,

не только политиков самых верхов

и миллионеров

из-за ворохов

бумажек по имени деньги,

захватанных,

словно девки, —

люди

стравливают

и петухов!

Петухи такие красивые —

это вам не мерины сивые!

Это, им подражая,

древние греки

воздвигали на шлемах железные гребни.

Мне казалось всегда,

что вот-вот зазвенят петушиные шпоры,

как звенели в Булонском лесу

на ботфортах у вас, мушкетеры.

Что с тобой сегодня? —

шок,

Петя-Петя, петушок,

золотой гребешок,

шелкова бородушка,

масляна головушка.

Ты с малюткой братцем рос

в личненьком яичике

и не видел ты угроз

после в его личике.

Для того ли родились,

для того ли вылупились,

чтобы после подрались,

обозлели,

вылюбились?

Где же братский поцелуй?

Обнимитесь крыльями.

«Клюй!

Клюй!

Клюй!

Клюй!» —

призывают рыльями.

Так вот стравливала нас

хищными голосьями

свора,

ставившая на

брата мне —

Иосифа[5]5

Поэт Иосиф Бродский, которого обвинили в тунеядстве и сослали на исправительные работы в колхоз, был освобожден из ссылки вскоре после моего письма в Политбюро. Это письмо вместе с аналогичным письмом итальянского художника, председателя Общества итало-советской дружбы Ренато Гуттузо, было отправлено из Италии, где я выступал с чтением стихов, по срочной диппочте послом СССР С. П. Козыревым. Любопытно, что биографы Бродского об этом никогда не упоминали. К моему глубокому сожалению, некоторые его фанатичные поклонники сплетнями и интригами начали ссорить нас. И мы даже перестали здороваться, после того как он воспротивился моему избранию в Американскую академию искусств и литературы. Его аргументом было то, что Евтушенко не представляет русской поэзии. Ему вежливо ответили, что ни один поэт в отдельности не может представлять всю национальную поэзию, и я был принят в Академию, а Иосиф покинул ее. Сергей Довлатов рассказывает, как он навестил Иосифа, лежавшего в больнице под капельницей, и от растерянности попытался его подбодрить: «Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов!» – «Если он против, я – за», – еле слышно ответил Бродский. Невеселая история, показывающая, как далеко заходят писательские междоусобицы. Тем не менее незадолго до смерти Бродский согласился участвовать в моей антологии «Строфы века» и сам отобрал для нее свои стихи. И в новой антологии, над которой я работаю, он будет достойно представлен.

[Закрыть].

Кто подсказчик лживый,

кто?

Но по Божьей милости

я еще надеюсь,

что

в небесах помиримся.

Все исчезнут войны вмиг,

жизнь другой окажется,

если в нас умрут самих

лживые подсказчики.

И не вспомнить нам теперь ли,

как друг друга не терпели

Бунин с Мережковским,

Есенин с Маяковским.

Разве мал им космос?!

Не за чей-то поцелуй —

славу,

чек от Нобеля

под базарное

«Клюй!

Клюй!»

скольких поугробили.

Столько войн и революций

нас, как в ступе, потолкли,

ну а люди все клюются,

на подначки поддаются

и врагами остаются,

будто дурни-петухи,

стравливаемые

и не выздоравливаемые.

Демократий всех машины,

приглядишься, —

петушины,

и политиков наскоки

друг на друга так жестоки,

и привычно им,

как плюнуть,

компроматом насмерть клюнуть.

И куда ни убежим,

везде диктаторский режим

показушного мужчинства,

распушинства,

петушинства.

Приспустите гребешки,

пети-пети, петушки…

В Барранкилье ночь тиха.

Дора, в крови выкупанного,

раненого петуха

за сережки выкупила.

6

И Дора долго не могла уснуть:

«Какая твоя родина —

Россия?» —

«Да, как Макондо,

лишь побольше чуть…» —

«А люди?» —

«Есть и добрые, и злые…» —

«Еухенио,

но ведь Макондо нет.

Его придумал барранкильец Габо». —

«Но если и придумал, то не слабо,

и написал он в нем весь белый свет.

В нем, как в Макондо, столько бедных, пьющих.

Mне кажется в тоске от нищеты,

что и Россию написали Пушкин,

Толстой и Чехов, Гоголь». —

«Ну а ты?»

Я промолчал.

Тогда она спросила:

«А правда ли, что Маркес был в России?» —

и спас меня мой собственный рассказ

в полночной мгле, при свете ее глаз:

«Когда приехал к нам в Россию Маркес,

его я в Переделкино повез —

он был колючим по-левацки малость,

но я не видел в том больших угроз —

ведь все-таки в стране картелей рос,

и все, кто жили под «Юнайтед фрут»,

те знали, как наручники их трут.

Я предложил заехать на могилу

к Борису Леонидовичу.

Гость

сначала промолчал и через силу

сказал, скрывая неприязнь – не злость,

что не случайно Пастернак был признан

обрадованным империализмом, —

так ждавшим эту сахарную кость —

что шум вокруг поэта был позорен —

как он себя использовать позволил?

Был Маркес мой любимец,

а не идол,

и Пастернака я ему не выдал:

«Но он не прятал «Доктора Живаго».

Он знал, что «корень красоты – отвага».

Он против игр циничных, лживых правил

любовь над всей политикой поставил.

Неужто вам всех высших чувств на свете

важней монтекки или капулетти?

Он разве начал сам скандал с романом?

Им бить друг друга стали в рвенье рьяном

капитализм с феодализмом русским,

а Пастернака позвоночник хрустнул…

Нет гениев, что все-таки остались,

использовать которых не пытались.

Но это не вина людей, а драма…

Мы завернем к могиле,

или прямо?»

«На кладбище», – сказал, подумав, Маркес, —

замолк в нем журналист.

Проснулся мастер.

Так бережно он шел,

войдя на кладбище,

как будто под ногами были клавиши.

Когда-то мой отец мне говорил:

«Запоминай, но не играя в судьи,

как люди ходят около могил,

и это тебе скажет, что за люди».

О золотую краску руки выпачкав,

шел романист-Мидас,

почти на цыпочках.

Фантазия искусства больше истины

и страны те, которые написаны

пером рассвобожденной гениальности,

реальней, может быть, самой реальности.

Шел Маркес.

Он тихохонько высмаркивался.

Вгляделся в нежный профиль неспроста,

и еле шевельнулись губы Маркеса:

«Какая на могиле чистота…»

7

Когда-то меня еле выпустили

на первый опасный выпас вдали,

где чуждые нам крокодилы

и крокодилицы,

как в школе мы все проходили,

советских людей ловцы,

а их любимое кушанье —

все ученики непослушные

и те, кто плохие пловцы.

И Доре сказал я на случай:

«Не смейся – внимательно слушай.

Найдя фотографии голые

совграждан и иностранок,

на Красной площади головы

им рубят всем спозаранок.

А если случится, что где-то

найдут с иностранками нас,

то, если мы и не раздеты,

кастрируют всех напоказ!»

И Дора,

само простодушье,

как будто ее что-то душит,

воскликнула:

«Ты мне как брат.

Ну как им такое не стыдно!

Ведь вместе и слышать обидно

два слова «поэт» и «кастрат».

Конечно, не в данной пародии

я это ей все изложил,

но и в ностальгии по Родине

страшок унизительный жил.

Я недооценивал Дору,

принявшую это всерьез,

и было в ней столько задору,

внушившего дрожь репортеру,

к нам сунувшему свой нос,

а с носом и скользкий вопрос.

Он пленку сам выдрал из «Никона»,

и жалкая морда захныкала,

а Дора

совсем не со зла,

но так, что он стал

как тухленький,

удар, куда надо,

туфелькой

преостренькой

нанесла.

Она объективы расквашивала.

Пунктир путешествия нашего

был, будто зигзагистый риск,

усеян отелей наклейками

и «хассенблатами», «лейками»,

разгвазданными ею вдрызг.

Все это ей будет засчитываться —

поэзии русской защитнице.

Не предугадать ей самой,

что станет она фотографом,

самою судьбою отобранным

из фотографируемой!

А вызванный полицейский,

сначала в нее полуцелясь,

стрелять не набрался сил —

на танго ее пригласил.

О, как они в танго кружились!

Он, по-буйволиному жилясь,

ее, как лиану, сгибал,

и звезды на небе крошились,

летя серпантином на бал.

И пели мальцы голоштанно,

и пальма навеселе

счастливо звенела, как штанга,

дрожа от ударов Пеле,

под танго, под танго, под танго,

морщинистая, как Ванга,

все видя без глаз на земле,

нас всех – от Байкала до Ганга,

не видя лишь призрака танка

под Прагой в предутренней мгле.

Но есть прорицательниц ясность

лишь в любящих. Только они

предвидят любимым опасность,

припрятанную в тени.

И даже за шуткой моею,

мной сказанной на ходу,

а как – я понять не сумею,

она уловила беду.

Откуда на Амазонке

такие берутся девчонки,

что могут и туфлей прелестно

в определенное место

умеючи засадить,

а после с ними полиция

танцует танго в Летиции,

не посадив за садизм!

Но парням из Корпуса мира,

приплывшим сюда на плоту,

пройти моей Доры мимо

было невмоготу.

Один хвастуном был могутным,

уж круче и некуда – крут.

Представился мне Воннегутом,

сказав мне, что папа – Курт.

Но к этому, словно ко вздору,

отнесся я потому,

что так он глядел на Дору,

как будто она без спору

принадлежала ему.

И я засмеялся: «Брось, парень.

Да это почти все равно

что будто бы я и Гагарин,

и сын его очень давно».

Добавил потом к разговору,

уже неприкрыто зловещ:

«Послушай, оставь мою Дору».

А он: «Что, она твоя вещь?!»

По пьянке, насквозь протекилясь,

мы вмиг в обоюдном рывке

сцепились и покатились

к пираньям в зубенки – к реке.

Конечно, всемирное братство

и «Интернационал»,

но все же за женщину драться —

великий церемониал.

Нас так вдохновляла текила,

но Дора, гневна и бодра,

помоями нас окатила

из дружественного ведра.

Допрежь чем кормить до отвала,

стуча по башкам кулаком,

потом она нас отмывала

почти что крутым кипятком.

Мы мирные стали такие,

что каждая наша страна

гордиться могла, и к текиле

прибегнули вновь, не спьяна.

Порывшись в помятом кармане

на выпрямившейся груди,

он гордо, по-американьи

достал driver’s license, ID[6]6

Шоферские права, удостоверение личности (англ.).

[Закрыть].

Там было действительно: «Марк Воннегут».

«А я его сын.

Воннегуты не лгут».

И мы обнялись

да и чокнулись звонко,

и Эльбою стала для нас Амазонка!

Великая Дора Франко —

не женщина, а самобранка.

А если идет перебранка,

нам нужно таких,

а не цац.

Между сцепившимися,

крови еще не напившимися,

между дерущимися,

к власти по трупам рвущимися

пустите по коридору

живою оливой Дору,

не дав разгореться раздору,

пусть вырвет все пленки к позору

пристыженных папарацц!

8

Прекрасный друг, застенчивый мятежник,

вокруг себя ты ссоры утишал,

ничем теперь тебя мы не утешим,

как ты тогда нас дружбой утешал.

Чтобы твоя душа не угасала,

чтоб новой жизнью стала послежизнь,

я, как медведь, рычу тебе, Гонсало:

держись, колибри миленький, кружись!

Хотя ты был великим «надаистом»,

ты всех вокруг себя тогда спасал

и грозно, ибо был, как надо, истов,

колибриевым перышком писал.

Без Пабло и тебя – больнее беды.

Без Пастернака грусть не побороть.

Булата нет. Андрея нет и Беллы,

нет Роберта. Нет сразу двух Володь[7]7

Владимира Соколова и Владимира Высоцкого.

[Закрыть].

Так что такое Муза на Земле,

покинувший меня мой брат Аранго?

Когда болит бумага на столе,

она – незаживающая ранка,

все раны уместившая в себе!

«Чево, чево?» – так многие ответят

на чью-то боль, скрывая свой зевок.

Так много развелось «чевок» на свете,

что поневоле ценишь «ничевок».

Уж лучше называться «ничевоком»,

чем не любить и вправду ничего,

а небо все увидит Божьим оком

и не простит за это никого.

Дора,

Летиция нас породнила

cреди охотников на крокодилов

у этого крошечного сельца,

где ни одиношенького подлеца.

Сельцо —

сиротка двадцатого века,

но можно в нем «Доктор Живаго» прочесть.

Есть здесь и библиотека,

и библиотекарь есть.

Его зовут Верхилио Диас —

Вергилий по-нашему.

Он чуть горбат.

Его лицо так по-детски гордилось,

когда он показывал, чем богат.

Конечно, здесь были синьор Данте,

сеньор Сервантес,

и мистер Твен,

и компаньеро Неруда,

к чьей дате

недавнего шестидесятилетия

благодарными жертвами его многопоэтия

была сделана книжная выставка

влюбленно и чистенько

на одной из – увы! – очень узеньких стен.

«Я, наверное, первый русский в Летиции?» —

«Русские, правда, здесь редкие птицы,

но залетают и к нам, дон Еухенио.

Может, прибавит вам вдохновения

то, что был у нас русский писатель —

Смирнов[8]8

Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976) – автор исследовательских очерковых книг о защитниках Брестской крепости, героически сражавшихся в 1941 году. Многие из тех, кто тогда уцелел, но оказался в плену, были впоследствии осуждены как предатели – таков был приказ Сталина. Именно Смирнов начал восстанавливать их добрые имена. Получил за это Ленинскую премию. Однако его репутацию омрачило участие в травле Бориса Пастернака, подпись под письмом, шельмовавшим академика А. Д. Сахарова, попытка исключить из партии Булата Окуджаву, чему помешало письмо автора этой поэмы члену Политбюро, первому секретарю МК КПСС В. В. Гришину. Хотя Гришин отнюдь не был либералом, он все-таки остановил преследование Булата.

Многие перестали подавать Смирнову руку. Не могу понять, что заставляло его поступать так агрессивно, и глубоко сожалею об этих его поступках.

[Закрыть].

Веселый был человек.

Лихо бил на лице комаров». —

«Какой из Смирновых?» —

«Серхио.

А дальше трудней – Серхевич.

Я его не читал никогда,

но вообще компаньеро сердечный.

Его книг у нас не было,

но как внимания знаки

он оставил нам несколько слов

не на книжке своей, а на Пастернаке…»

Потрясенно раскрыв «Доктор Живаго»,

я вправду увидел автограф,

да и несколько слов,

я сказал бы так —

пышноватенько добрых.

Что-то вроде:

«От имени советских писателей столицы

я

рад, что вижу здесь книгу нашего классика.

Вива, Летиция!»

Мой Вергилий,

не знавший подробностей нашего ада,

чуть замявшись, спросил:

«Дон Еухенио, вам это явно читать тяжело.

Ну а может, не надо?» —

«Спас он многих героев из тюрем… —

ответил я с чувством стыда и печали.

После стал председателем сборища,

где Пастернака тогда исключали…»

И ответил Вергилий

подавленно и сокровенно:

«Я, как библиофил, понимаю,

что книга c автографом этим —

бесценна».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?