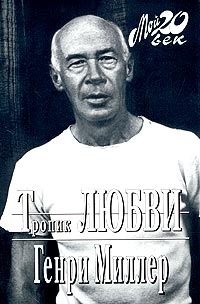

Текст книги "Колосс Маруссийский"

Автор книги: Генри Миллер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)

– А у вас не кружится голова? – спросил портной.

– Нет, это для меня привычное дело, – ответил я. – Одно время я работал верхолазом – после того, как кончил заниматься портновским бизнесом. – Я глянул на потолок, нельзя ли чего-нибудь продемонстрировать на люстрах.

– Лучше поешьте рису, – посоветовала жена вице-консула.

Я из вежливости набрал еще ложку и рассеянно подошел к графину с коньяком. Я еще горел восторгом от прибытия Линдберга, совершенно забыв, что вообще-то в тот день, когда он приземлился в Баттери, копал канаву для Управления парковым хозяйством в графстве Катаупа. Инспектор выступал с речью возле кегельбана, с речью, которую я накануне написал для него.

Вице-консул уже чувствовал себя в Новом Свете как дома. Он забыл о своем великом вкладе в жизнь и литературу и наливал мне очередной бокал.

А бывал ли господин портной на бейсболе, осведомился я. Нет, не бывал. Ну, тогда должен был хотя бы слышать о Кристи Метьюсоне – или Уолтере Джонсоне? Нет, не слыхал. И не знает, что такое «мокрая подача»? Не знает. И что значит «дом»? Тоже не знает. Я разбросал диванные подушки на полу в гостиной – первая, вторая, третья базы и основная. Смахнул салфеткой пыль с основной. Надел маску. Я взял подачу прямо над основной базой. Он промазал! Промажет еще дважды – и вылетит, объяснил я. Я скинул маску и рванулся вперед. Задрал голову и увидел, как мяч падает с планеты Плутон. Я поймал его одной рукой и послал на шортстоп. Я впереди, это был флай, сказал я. У него еще три подачи. Как насчет попкорна? Ну тогда бутылочку «колы»? Я достал пачку жвачки и бросил в рот пластинку. Всегда покупайте «Ригли», сказал я, у нее дольше сохраняется вкус. Кроме того, они тратят 5.000 000 963.00 долларов в год на рекламу. Дают людям работу. Поддерживают чистоту в сабвее... А как насчет Библиотеки фонда Карнеги? Стали бы вы платить за пользование библиотекой? Пять миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч читателей. Каждая книга прекрасно переплетена, занесена в картотеку, проаннотирована, продезинфицирована и обернута в целлофан. Эндрю Карнеги подарил библиотеку городу Нью-Йорку в память о Гомстедских бунтах[70]70

Едкая ирония Миллера заключается в том, что в 1892 г. на заводах «стального короля» Эндрю Карнеги в г. Гомстед (близ Питтсбурга) в ответ на очередное сокращение заработной платы вспыхнула забастовка, которую поддержали железнодорожники Буффало, рабочие Питтсбурга и ряда других городов. Стачка, в ходе которой рабочие с оружием в руках дрались с сыскными агентами и отрядами полиции, продолжалась пять месяцев и была подавлена лишь с помощью федеральных войск. Прим. перев.

[Закрыть]. Он был из бедной семьи, работал с детских лет – так и выбился в люди. Он не знал ни дня радости. Имел многие миллионы, тем самым показав, чего можно добиться, если много работать и беречь каждый грош. Он был не прав, но это не имеет никакого значения. Он давно умер и оставил нам сеть библиотек, которые делают трудового человека умней, культурней, информированней, – короче говоря, ничтожней и несчастней, чем всегда, помилуй, Господи, его душу. А теперь отправимся на могилу Гранта...

Портной глянул на свои часы и подумал, что, пожалуй, пора двигаться восвояси. Я налил себе последнюю, подобрал с пола первую, вторую и третью базы и обернулся на попугая, который еще не спал, потому что забыли укрыть клетку.

– Прекрасный был вечер, – сказал я, пожимая каждому руку на прощание, даже горничной по ошибке. – Вы должны навестить меня, когда я вернусь в Нью-Йорк. У меня, знаете, по дому в городе и за городом. Осенью прекрасная погода, когда дым рассеивается. У Спиттен-Дивл ставят новую динамо-машину: крутится даже от волн. Рис сегодня был превосходен. И коньяк тоже...

* * *

Завтра еду в Фест, сказал я себе, прокладывая извилистый путь по выщербленным улицам. Пришлось напомнить себе, что я на Крите – Крите, совершенно не похожем на тот, что виделся мне в мечтах. Вновь я испытал ощущение, какое возникает при чтении последних страниц диккенсовских романов, как будто находишься в причудливом, однобоком мире, озаренном нефритовой луной: земля, что перенесла все возможные бедствия, в которой и теперь пульсировала жизнь, земля сов, и цапель, и невероятных реликтов – вроде матросов, возвращающихся из дальних странствий по морям. Пробираясь в лунном свете по молчаливым улицам, как терпящий бедствие корабль, я чувствовал, что земля несет меня где-то, куда меня никогда прежде не заносило. Я был чуть ближе к звездам, и эфир был насыщен их близостью; и дело не в том, что они просто засияли ярче, или луна, которая теперь была цвета ямса, раздулась и стала еще более кривобокой, но в том, что атмосферу пронизывало новое – тонкое благоухание. В ней словно присутствовала некая эссенция, эликсир – не знаю, как это назвать, – что примешивалось к ауре, исходящей от земли, и становилось насыщенней от повторяющихся прохождений именно сквозь эту часть Зодиака[71]71

Имеется в виду не астрологический, а натуральный Зодиак – воображаемый пояс в небесах, имеющий шестнадцать или восемнадцать градусов в ширину, через середину которого проходит путь Солнца. Прим. перев.

[Закрыть]. Благоухание это вызывало чувство ностальгии; оно пробуждало те вневременные орды предков, которые стоят с закрытыми глазами, точно деревья после наводнения, в потоке, вечно движущемся по кровеносным руслам. Сама кровь изменилась, густея от воспоминаний о сотворенных человеком династиях, о животных, возведенных в ранг вещих, об инструментах, тысячелетиями сохранявших точность, о потопах, открывавших тайны, обнажавших сокровища. Земля вновь превратилась в то странное создание с деревянной ногой, что бредет, хромая и шатаясь, по усеянным алмазами полям, старательно обходя все селения солнечной системы; стала тем, чем она пребудет до конца времен и что в своем становлении причудливым образом превращает похабного козла в тишину того, что существовало всегда, потому что иного не дано, симулякр[72]72

Симулякр – образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишенное подлинника, поверхностный, гиперреалистический объект, за которым не стоит какая-либо реальность. Прим. перев.

[Закрыть] просто невозможен.

Грецию знают все, даже in absentia[73]73

Заочно (лат.), прим. перев.

[Закрыть], даже дети, или идиоты, или еще не родившиеся. Так выглядела бы наша планета, будь у нее хоть какой-то шанс. Это живущий в подсознании предел невинности. Она предстает перед тобой такою, какой была при рождении, нагой и с открытой душой. В ней нет таинственности или непостижимости, нет ни угрозы, ни вызова, ни претенциозности. Сотворенная из земли, огня и воды, она меняется в соответствии с временем года в гармоническом волнообразном ритме. Она вздыхает, зовет, привечает.

Крит – это нечто иное. Крит – исток, инструмент, подрагивающая пробирка, в которой был проведен опыт с вулканом. Крит может успокоить душу, усмирить бурление мысли. Я так долго и страстно хотел увидеть Крит, прикоснуться к земле Кносса, взглянуть на выцветшую фреску, пройти там, где ходили «они». Я мысленно переносился в Кносс, не задумываясь об остальном Крите. За пределами Кносса для меня ничего не существовало, разве что бескрайний австралийский вельд. О том, что Гомер пел о сотне критских городов, я не знал, потому что не мог заставить себя прочесть Гомера; не ведал я также, что предметы минойского периода были обнаружены в гробнице Эхнатона. Единственное, что я знал, а скорее, так считал, что здесь, в Кноссе, на острове, который ныне почти никто не удосуживается посетить, за двадцать пять или тридцать столетий до начала того упадка, что называется христианством, возникла такая жизнь, по сравнению с которой все, что с тех пор было в Западном мире, кажется бледным, болезненным, призрачным и обреченным. Западный мир, говорим мы, ни разу не подумав учесть другие великие социальные эксперименты, которые были проведены в Южной и Центральной Америке, всегда проходя мимо них в наших торопливых исторических изысканиях, словно они были случайными, перескакивая со Средних веков к открытию Америки, как если бы этот ублюдочный расцвет на североамериканском континенте отметил продолжение линии подлинной эволюции человека. Сидя на троне царя Миноса, я чувствовал себя ближе к Монтесуме, чем к Гомеру, или Праксителю, или Цезарю, или Данте. Глядя на минойские надписи, я думаю о легендах майя, что я видел в Британском музее и которые врезались мне в память, как самые удивительные, самые искусные образцы каллиграфии за долгую историю письменности. Кносс или то, что было здесь почти пятьдесят столетий назад, подобен ступице колеса, в которое совали множество палок, но не смогли остановить. Колесо было великим открытием; с тех пор люди заблудились в лабиринте мелких изобретений, которые суть лишь второстепенные следствия великого факта самой революции.

В те времена по всему острову были раскиданы крепости и на весь известный мир сверкали, крутясь, ступицы колес. В Китае происходила своя великая революция, в Индии, Египте, Персии – свои; отсвет каждой из них падал на другую, усиливая их блеск; накладывалось и многократно отражалось эхо. Вертикальная жизнь человека беспрестанно сбивалась, как масло, этими мерцающими колесами света. Теперь царит тьма. Нигде во всем невероятно расширившемся мире нет ни малейшего признака или свидетельства того, что колесо вертится. Последнее колесо развалилось, с вертикальной жизнью покончено; человек расползается во все стороны по лицу земли, как сыпь, уничтожая последние проблески света, последние надежды.

Я вернулся в номер, решившись пуститься в странствие по этой великой непознанной земле, которую мы называем Критом, в древности – царству Миноса, сына Зевса, родившегося здесь. С тех пор, как колесо развалилось, и, без сомненья, до того тоже, каждый фут этой земли завоевывали, захватывали то одни, то другие, продавали и перепродавали, обменивали, закладывали, пускали с молотка; его предавали огню и мечу, грабили, расхищали, им управляли тираны и демос, обращали в свою веру фанатики и зилоты, ему изменяли, его выкупали, над ним совершали надругательства нынешние власти, его равно опустошали цивилизованные народы и орды варваров, оскверняли все и каждый, травили, как дикого зверя, превращали в дрожащего от ужаса идиота, бросали задыхающегося от ярости и бессилия, сторонились как прокаженного и оставляли подыхать в собственном дерьме и тлене. Такою колыбель нашей цивилизации была, когда ее наконец оставили и завещали несчастным, нищим обитателям. То, что было родиною величайших богов, колыбелью, матерью и вдохновением эллинского мира, в конце концов аннексировали и не столь уж давно превратили в часть Греции. Какая жестокая пародия! Что за злая судьба! Здесь путешественник должен опустить голову от стыда. Это Ковчег, оставленный на горе отступившими водами цивилизации. Это некрополь культуры, отмечающий великое распутье. Это камень, который в конце концов отдали Греции, чтобы она его проглотила.

Мне снился кошмар. Всемогущий Зевс тихо и бесконечно покачивал меня в пылающей колыбели. Обжаренного до хрустящей корочки, меня нежно окунули в море крови. Я долго плыл среди расчлененных тел с вырезанными на них крестом и полумесяцем. Наконец показался скалистый берег, голый и совершенно безлюдный. Я побрел к пещере в склоне горы. В неверном свете в ее глубине я увидел огромное сердце, алое, как рубин, свисающее со свода в огромной паутине. Оно пульсировало, и с каждым толчком на землю падала огромная капля крови. Сердце было слишком большим для любого живого существа. Оно было даже больше, чем сердце бога. Оно – как сердце агонии, сказал я вслух, и едва я произнес эти слова, оно исчезло и непроглядная тьма объяла меня. Я без сил опустился на землю и разразился рыданиями, отражавшимися эхом от стен пещеры и столь неистовыми, что я не мог дышать.

Очнувшись от своего кошмара, я, не посмотрев на небо, заказал такси на весь день. Катя в роскошном лимузине, я напомнил себе не забыть сделать две вещи: во-первых, разыскать в Фесте Кироса Александроса и, во-вторых, убедиться, действительно ли, как согласно газетам сказал Эрио[74]74

Эрио, Эдуар (1872 – 1957), трижды, в 1924 – 25, 1926 и 1932 г., премьер-министр Франции. Прим. перев.

[Закрыть], взбираясь на холм, где стоит Минойский дворец, небо там ближе к земле, чем где-либо еще на этой планете.

Поднимая тучи пыли, распугивая кур, кошек, собак, индюшек, голых детишек и седых торговцев сластями, мы проехали обветшалые ворота и на полной скорости влетели в серовато-коричневатую гуттаперчу, которая со всех сторон обволакивала город, как известковый раствор, заполняющий огромную брешь. Не было ни волков, ни канюков, ни ядовитых рептилий. Было лимонно-апельсинное солнце, что зловеще нависло над горячей землей, сочась и брызгая сиянием, каким отравился Ван Гог. Незаметно раскаленное бесплодное пространство сменилось холмистой плодородной местностью, где во множестве ярко желтели поля пшеницы; это напомнило мне ту безмятежную успокоительную улыбку, которою одаряет наш собственный Юг, когда катишь по штату Виргиния. Я размечтался, размечтался о нежности и покорности земли, которую ласкают любящие руки человека. Мечты мои принимали все более и более конкретные черты, черты Америки. Я вновь из края в край пересекал континент. Оклахома, Каролина, Теннесси, Техас, Нью-Мексико. Однако ни великих рек, ни железных дорог. Только иллюзия безбрежных пространств, реальность необъятных горизонтов, величественность безмолвия, откровение света. На вершине скалы, на головокружительной высоте, – крохотный сине-белый храм; в ущелье – кладбище ужасающих каменных глыб. Мы начали подниматься вверх по серпантину, с одной стороны дороги – отвесный обрыв; на другой стороне ущелья земля круглилась, как колени гиганта, обтянутые вельветом. Там и тут – этот мужчина, эта женщина, сеятель, жница – силуэтом на фоне движущихся облаков мыльной пены. Мы взбираемся все выше над возделанной землей по змеиным кольцам дороги, поднимаемся к высотам созерцания, обители мудреца, орла, грозовой тучи. Над дорогой, как вселенские бесы, балансируют в неустойчивом равновесии громадные, обезумевшие каменные столбы, иссеченные ветром и молниями, серые, как страх, вздрагивающие, подточенные у основания. Земля становится все бледней и потусторонней – бесплодная, безлюдная, ни коричневая, ни серая, ни бежевая, ни пепельная, но бесцветная, как смерть, отражающая свет, вбирающая его жесткой, опаленной шкурой и стреляющая им обратно в нас, будто слепящими каменными осколками, что впиваются в нежнейшие ткани мозга, заставляя его визжать, как маньяк.

Я торжествую. Это то, что можно поставить рядом с опустошением, произведенным человеком, то, что превосходит последствия самых кровавых его войн. Это природа в состоянии помешательства, природа, ослабившая хватку, превратившаяся в отчаявшуюся жертву собственных своих элементов. Это земля, побежденная, доведенная до звероподобного состояния, униженная собственным жестоким вероломством. Это одно из мест, от коих отрекся Бог, где Он капитулировал перед космическим законом инерции. Это пример Абсолюта, лысый, как башка грифа, отвратительный, как косой взгляд гиены, бесплодный, как гранит. Здесь природа остановилась, застряв в замерзшей блевотине ненависти.

По хрустящему каменистому склону горы мы спустились на обширную равнину. Нагорье сплошь покрыто зарослями жесткого кустарника, как синевато-лавандовыми иглами дикобраза. Кое-где виднеются проплешины красной глины, полосы сланца, песчаные дюны, поле зеленеющего гороха, волнующееся озеро цвета шампанского. Мы проехали деревню, на которой никак не отразилось ни время, ни место, – случайный, неожиданный росток человеческой активности, возникший потому, что кто-то когда-то вернулся на место кровавой резни, чтобы разыскать в развалинах старую фотографию, и остался в силу инерции и, живя здесь, привлек мух и прочие формы одушевленной и неодушевленной жизни.

Едем дальше... Одинокое прямоугольное жилище, глубоко сидящее в земле. Одинокое пуэбло в центре вакуума. Дверь и два оконца. Дом-ящик. Убежище какого-то человеческого существа. Какого? Кто живет здесь? Кто? Совершенно американская картина. Мы сейчас едем по месопотамской глубинке. Попираем мертвые города, слоновьи скелеты, заросшее травой дно морей. Начинается дождь, внезапный, стремительный ливень, и от земли поднимается пар. Я выхожу из машины и бреду через озеро грязи посмотреть на руины Гортины. Читаю надпись на стене. Она говорит о законах, которым больше никто не подчиняется. Выжили только одни законы – неписаные. Человек – это животное, нарушающее законы. Однако животное пугливое.

Полдень. К ланчу я хочу поспеть в Фест. Мы возобновляем путь. Дождь прекратился, облака рассеялись; синий небосвод раскрывается, подобно вееру, синева источает ультрафиолет, и все греческое кажется святым, естественным, давно знакомым. В Греции возникает желание искупаться в небе. Хочется сбросить одежду, разбежаться и прыгнуть в синеву. Хочется плыть в воздухе, словно ангел, или неподвижно лежать в траве и наслаждаться экстатическим оцепенением. Камень и небесная высь, здесь они сочетались браком. Это вечное утро человеческого пробуждения.

Мы пересекаем оленью тропу, и машина останавливается на краю дикого парка. «Вон там, наверху, – говорит водитель, показывая на крутой откос, – Фест». Слово произнесено. В нем волшебная сила. Я заколебался. Захотелось как-то подготовиться к встрече. «Лучше прихватите с собой ваш завтрак, – говорит водитель. – Может статься, что у них там нечего будет поесть». Я сунул под мышку коробку из-под обуви, в которой был мой завтрак, и медленно, задумчиво, благоговейно тронулся в путь, как паломник к святыне.

Это был один из тех редких случаев в моей жизни, когда я сознавал, что вот сейчас мне предстоит пережить великое потрясение. И не только сознавал, но и испытывал благодарность, благодарность зато, что живу, что имею глаза, что совершенно здоров, что прошел через нищету, голод, унижения, что делал то, что делал, – потому что все это наконец завершилось мгновением блаженства.

Я перешел один, потом другой деревянный мостик на дне узкой лощины и снова остановился, утонув по щиколотку в густой грязи, чтобы осмотреться. За поворотом началось трудное восхождение. Было такое ощущение, что лес просто кишит оленями. А еще я не мог избавиться от чувства, что Фест был дворцом, в котором жили женщины из рода царя Миноса. Историк тут улыбнется; ему видней. Но и в тот момент, и после, невзирая на все доказательства, невзирая на логику, для меня Фест стал обителью королев. И с каждым шагом по крутой дороге это мое чувство крепло.

Оказавшись наверху, я увидел узкую тропу, которая вела к расположенному неподалеку от руин дворца небольшому павильону, предназначенному для отдыха путников. Вдруг я заметил человека, стоявшего на другом конце тропинки. При моем приближении он принялся кланяться, приветствуя меня. Должно быть, Кирос Александрос, подумал я.

– Сам Бог тебя послал, – сказал он, показывая на небо и восторженно улыбаясь. Он любезно принял у меня пиджак и коробку с ланчем и, семеня впереди, с энтузиазмом сообщил, какая это радость – вновь увидеть здесь живую душу. «Эта война, – говорил он, заламывая руки и в немой мольбе возводя глаза к небу, – эта война... здесь больше никто не появляется. Александрос остался один. Фест вымер. Фест забыт. – Он нагнулся, сорвал цветок и протянул мне. Он смотрел на него с грустью, словно сочувствуя несчастному цветку, которому некого порадовать своей красотой. Я остановился, чтобы оглянуться на окружающие горы. Александрос стоял рядом и молча, почтительно ждал, что я скажу. Я же не мог вымолвить ни слова. Положив руку ему на плечо, я увлажнившимся взглядом пытался выразить чувства, обуревавшие меня. Александрос посмотрел на меня глазами преданной собаки, снял мою руку с плеча и, низко наклонившись, поцеловал ее.

– Ты хороший человек, – сказал он. – Сам Бог тебя послал, чтобы разделить мое одиночество. Александрос очень, очень счастлив. Идем... – Он взял меня за руку и повел к павильону. Вид у него был такой, словно сейчас он сделает мне величайший подарок, какой только может сделать человек человеку. «Я дарю тебе землю и все блаженство, заключенное в ней», – говорил его немой выразительный взгляд. Я взглянул. Выдохнул: «Господи, что за немыслимая красота!» И отвел глаза. Это было слишком. Это было слишком, чтобы попытаться воспринять вот так сразу.

Александрос зашел на минутку внутрь, а я расхаживал по веранде, упиваясь величественностью открывавшейся передо мной картины. Было ощущение, будто я слегка повредился рассудком, как те великие монархи прошлого, которые посвятили жизнь магии искусства и культуры. Я больше не чувствовал необходимости приобретать, обогащаться; я достиг апогея и теперь хотел отдавать, отдавать щедро и не глядя все, чем обладал.

Появился Александрос, в руках у него была ветошь, сапожная щетка и большущий ржавый нож; он опустился на колени и принялся наводить глянец на мои башмаки. Я ничуть не был смущен. Про себя я решил: пусть делает что хочет, раз это доставляет ему удовольствие. Я пытался представить, а что сам я мог бы сделать, чтобы заставить людей понять, какое великое счастье кроется здесь для всех нас. Я вознес благодарственную молитву на четыре стороны света – старым и молодым, презираемым язычникам в забытых уголках земли, птицам небесным, тварям пресмыкающимся, деревьям, и растениям, и цветам, скалам, и озерам, и горам. Это первый день моей жизни, сказал я себе, когда я объял мыслью всех и вся на этой земле. Да будет благословен этот мир, каждая пядь его, каждый живущий атом, дышащий, как я, и чувствующий все.

Александрос вынес и разложил столик. Он предложил мне пока пойти пройтись и осмотреть руины. Я слушал его, словно в трансе. Да, пожалуй, стоит прогуляться и все осмотреть. Это то, что обычно делают, приходя сюда. Я спустился по широким ступеням разрушенного дворца, машинально оглядываясь вокруг. У меня не было ни малейшего желания шастать по останкам дворца и разглядывать притолоки, урны, керамику, детские игрушки, места, где совершались жертвоприношения, и тому подобное. Внизу подо мной бесконечным волшебным ковром расстилалась Мессара – равнина, опоясанная величественной грядой гор. Отсюда, с этой чистой безмятежной высоты, она выглядела совершенным Эдемским садом. Здесь, у самых врат Рая, потомки Зевса остановились на своем пути в вечность, чтобы бросить последний взгляд на землю, и увидели глазами невинных младенцев, что земля и впрямь такая, какой являлась им в мечтах: прекрасное, и радостное, и мирное место. Человек в душе ангел; в душе он чувствует единство со всем миром. В Фесте есть все черты души; он в высшей степени женственен. Все, чего достиг человек, было бы потеряно, если бы не это конечное покаяние, которое претворилось здесь в обитель небесных королев.

Я прогуливался вокруг павильона, глядя на открывавшийся вид под всеми углами. Так я описал полный круг внутри круга окрестных гор. Надо мной простирался необъятный свод без крыши, распахнутый в бесконечность. Месье Эрио был одновременно прав и не прав. Здесь ты ближе к небу, но и дальше, чем всегда, от того, что лежит внизу. Достать до неба от этого величайшего земного дворца – пустяк, детские игрушки, но дотянуться выше, коснуться, хотя бы на единый миг, блеска и сияния того светозарного пространства, в котором свет небесный – лишь слабое и бледное мерцание, невозможно. Здесь самые возвышенные мысли превращаются в ничто, замирают в своем крылатом полете перед слепящим ореолом, от чьего полыхания останавливается самоё развитие мысли. В лучшем случае мысль – всего лишь спекуляция, забава, вроде искр, которые сыплет, развлекаясь, станок. Бог обдумал все наперед. Нам ничего не надо решать: все за нас решено. Нам остается лишь таять, растворяться, плавать в решении. Мы – прозрачные рыбки, а мир – аквариум.

Александрос звал меня к столу. Все было готово для ланча. Я увидел, что он накрыл стол только для одного меня. Я потребовал, чтобы он присоединился. Уговорить его стоило больших трудов. Пришлось обнять его за плечи, показать на небо, обвести рукой горизонт, объять все одним широким жестом, прежде чем удалось склонить его к согласию разделить со мной трапезу. Он откупорил бутылку темнокрасного вина, крепкого, бархатистого вина, и мы тут же оказались в центре Вселенной с горстью оливок, толикой ветчины и сыра. Александрос умолял меня остаться на несколько дней. Он принес регистрационную книгу – показать мне, когда был последний посетитель. Это явно был пьяный американец, который счел отличной шуткой зарегистрироваться под именем герцога Виндзорского, приписав: «О-ля-ля, что за ночь!» Я мельком взглянул на подписи и, к своему удивлению, увидел фамилию старого приятеля. Я не верил своим глазам. Захотелось немедленно вычеркнуть его. Я спросил Александроса, много ли американцев бывает в Фесте. Он ответил утвердительно, и по блеску в его глазах я понял, что они оставляли хорошие чаевые. Понял я и то, что им тоже понравилось вино.

Вино, по-моему, называлось мавродафне. А если нет, то должно было бы так называться, потому что это восхитительное темное слово и превосходно передает особенность того вина. Оно проскальзывает в глотку, как расплавленное стекло, его тяжелая красная струя воспламеняет вены, ширит сердце и воображение. Чувствуешь себя отяжелевшим и вместе с тем легким, проворным, как антилопа, и одновременно не способным пошевелиться. Язык – как сорвавшаяся с якоря лодка, нёбо приятно распухает, руки неопределенно жестикулируют, как если б ты рисовал толстым мягким карандашом. Хочется изобразить все сангиной или помпейской красной, добавляя штрихдругой углем или ламповой копотью. Предметы становятся крупными и расплывчатыми, краски более верными и живыми, как у близорукого, когда он снимает очки. Но главное – становится светло на душе.

Я сидел и болтал с Александросом на глухонемом языке сердца. Через несколько минут мне надо было двигаться обратно. Я не жалел об этом; бывают переживания столь удивительные, столь неповторимые, что одна мысль о том, чтобы продлить их, кажется крайней формой неблагодарности. Если я не уйду сейчас, то останусь здесь навсегда, отвернусь от мира, отрекусь от всего.

Я прошелся напоследок вокруг павильона. Солнце скрылось за громоздящимися облаками; разноцветный ковер Мессары был испещрен пятнами густой тени и зеленовато-желтыми отблесками света под свинцовым небом. Горы приблизились, из голубых стали синими, массивными и зловещими. Минуту назад мир казался воздушным, похожим на сон, изменчивым, тающим; теперь он неожиданно обрел плоть и вес, мерцающие очертания сошлись в оркестровом строе, орлы покинули свои гнезда и висели в небе, как разъяренные вестники богов.

Я распрощался с Александросом; у того были слезы на глазах. Я поспешно начал спускаться по тропе, вившейся по краю склона. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня догнал Александрос с букетиком цветов. Он сунул мне его, и мы повторно попрощались. Несколько раз я оглядывался и видел, как он все стоит и машет рукой. Тропа впереди круто спускалась вниз к узкой лощине. Я оглянулся напоследок. Александрос стоял на прежнем месте, теперь уже крохотная точка, и продолжал махать. Небо угрожающе потемнело; скоро стеной обрушится ливень и все затопит. Спускаясь, я спрашивал себя, увижу ли Фест когда-нибудь еще. Было немного грустно оттого, что со мной не было никого, чтобы разделить невероятный этот дар; одному смертному почти не под силу вынести его огромности. Может быть, потому я и оставил Александросу царские чаевые – не по щедрости своей, как он, верно, подумал, но из чувства вины. Если бы там даже никого не было, я все равно оставил бы что-нибудь.

Едва я забрался в машину, припустил дождь, сперва слегка, потом все сильней и сильней. К тому времени, как мы покинули плодородную равнину, земля представляла собой бурлящее водное пространство; то, что было окаменевшей на солнце глиной, песком, бесплодной почвой, пустошью, теперь представляло собой ряд затопленных террас, пересекаемых коричневыми бурными водопадами, реками, текущими во всех направлениях, мчащими к огромной впадине, над которой поднимался пар и заполненной мрачными глыбами земли, сучьями деревьев, камнями, кусками сланца, руды, дикими цветами, мертвыми насекомыми, ящерицами, тачками, пони, собаками, кошками, будками уборных, желтыми кукурузными початками, птичьими гнездами – всем, что не имело разума, или ног, или корней, чтобы спастись или устоять перед напором стихии. По другую сторону горы, под все тем же проливным дождем, мы проезжали мимо мужчин и женщин, сидящих, держа зонт над головой, верхом на крошечных животных, которые неторопливо спускались по склону. Молчаливые, печальные фигуры, движущиеся черепашьим шагом, как упорные пилигримы на пути к святыне. Громадные утесы-часовые, взгромоздившиеся на плечи друг другу, как шаткие пирамиды спичечных коробков на каминной доске у Пикассо, превратились в исполинские шишковатые грибы, сочащиеся черным пигментом. Покосившиеся, грозящие рухнуть, они под неистовствующим ливнем казались даже более страшными, чем прежде. Время от времени впереди вставала плоская гора, массив в тонких прожилках руд, несущий на вершине крохотное белое святилище под голубой крышей. Если б я не знал, что это Крит, то вообразил бы, что нахожусь на каком-то таинственном жутком монгольском плато, на запретном перевале, охраняемом злыми духами, которые затаились, поджидая случайного путника, чтобы свести его с ума своими трехногими мустангами и мертвецами, красными от хны, что стоят, как замерзшие семафоры, в лунном свете унылой ночи.

В Ираклионе, когда мы туда приехали, почти не было следов дождя. В холле отеля меня дожидался господин Цуцу. Совершенно необходимо, сообщил он, срочно явиться к префекту полиции, который за последние дни несколько раз спрашивал обо мне. Мы тут же направились в полицейское управление. У дверей кабинета сидела бедно одетая женщина с двумя мальчишками в лохмотьях, пришедшая с какой-то просьбой к префекту, и больше в сияющем чистотой помещении никого не было. Нас незамедлительно пригласили войти. Префект встал из-за огромного совершенно пустого стола и быстро пошел нам навстречу. Я не был готов к встрече с таким человеком, каким оказался Ставрос Цуссис. Сомневаюсь, что во всей Греции нашелся бы второй подобный грек. Такая живость, такая резвость, такая церемонность, такая обходительность, такая холодная вежливость, такая безукоризненность во всем. Казалось, на него дни и ночи наводили глянец, что он ждал моего появления, что снова и снова репетировал каждое слово своего приветствия, пока не смог выпалить его без запинки и с абсолютным и ужасающим безразличием. Он был идеальным чиновником, какими их представляешь себе по карикатурам на немецкую бюрократию. Человеком твердым как сталь, но в то же время гибким, угодливым, любезным и нисколько не официальным. Его ведомство располагалось в одном из тех современных зданий, что похожи на бетонные казармы, где всё: люди, документы, кабинеты и мебель – удручающе одинаково. С неподражаемым искусством Ставрос Цуссис умудрился превратить свое бюро, хотя и небогатое, в пугающе безупречный храм канцелярской волокиты. Каждый его жест был преисполнен значительности; казалось, он нарочно убрал из кабинета все, что могло бы помешать его решительным движениям, твердым приказам, невероятной сосредоточенности на текущих делах.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.