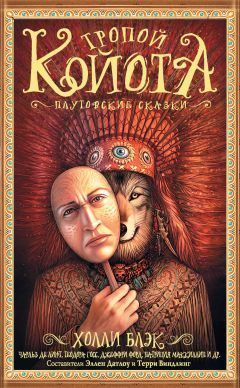

Текст книги "Тропой Койота. Плутовские сказки"

Автор книги: Холли Блэк

Жанр: Ужасы и Мистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Скрипач с Байю Тек

[43]43

“The Fiddler of Bayou Teche” copyright © Delia Sherman, 2007.

Байю – термин, используемый на побережье Мексиканского залива для обозначения болотистого ответвления реки. Входит в множество местных топонимов. – Примеч. ред.

[Закрыть]

Поди-ка сюда, cher[44]44

Cher – здесь: дружок (фр.).

[Закрыть], я тебе кой о чем расскажу.

Жила когда-то среди болот девочка. Кожа и волосы ее были белыми, как перья большой белой цапли, а глаза – красными, точно нос опоссума. В младенчестве нашел ее один лугару[45]45

Лугару, или ругару (фр. loup-garous) – фольклорный оборотень, человек-волк.

[Закрыть] плывущей по байю в ветхой пироге. Нашел и отнес к тетушке Юлали.

Нет, тетушка Юлали не покрывалась шерстью с головы до пят и не выла на луну в полнолуние, как лугару, однако пряталась в болотах так же, как они, и жила с ними в согласии да дружбе. Вытаскивала из лап лугару piquons[46]46

Piquons – здесь: занозы, колючки (фр.).

[Закрыть], извлекала пули из их мохнатых спин, давала снадобья от ревматизма и чесотки. Ну, а лугару за то выстроили ей избушку из кипариса и листьев сабаля, приносили из города рис и индиговую краску. В лунные ночи бралась она за скрипку, и лугару устраивали настоящие балы. Словом, крепко любили лугару тетушку Юлали, но девочка любила ее еще крепче.

Да, я и есть та самая девочка. У кого еще в нашей округе белая кожа, белые волосы и красные глаза? Ну, а теперь – тс-с-с! Сиди да слушай.

Тетушка Юлали была мне как мать. Назвала меня Каденцией, рассказывала сказки – те самые, что я рассказываю тебе, cher. Бывало, сидим мы за прялкой или кроснами, а она рассказывает и рассказывает о том, как сама была девочкой, жила с отцом, да доброй maman[47]47

Maman – мать (фр.).

[Закрыть], да шестью братьями и тремя сестрами неподалеку от городка под названием Пьервиль. И о кузине своей, Бельде Гидри, первой красавице на весь приход.

Как только сравнялось Бельде пятнадцать, два десятка молодых парней наперебой кинулись к ней свататься. А она с выбором-то растерялась, и тогда ее старик-отец устроил женихам испытание – чтоб поглядеть, кто ему лучшим зятем станет. Вспашите, говорит, болото, засейте его сушеным перцем-чили да соберите урожай. А когда справились они с этим, велел изловить самого старого и злобного крокодила на всей Байю Тек и суп-гумбо[48]48

Гумбо, или гамбо – густой суп со специями, приготовляемый из овощей и любого мяса или морепродуктов.

[Закрыть] из него сварить.

Я думала, тетушка Юлали истории из головы сочиняет, но она божилась, что все это – чистая правда. И Бельда досталась в жены Ганелону Фузилье, а тетушка Юлали стала крестной матерью второй их дочери, Денизы.

Конечно, Гани Фузилье сжульничал. Без толики жульничества с этаким испытанием не справиться никому. Судя по тетушкиным рассказам, жульничество в Пьервиле было делом обычным – образом жизни, можно сказать. Одно удивительно: отчего обжуленные урока из этого не извлекали и менее доверчивыми не становились? Пожалуй, если бы я когда-нибудь отправилась в Пьервиль да услышала от Гани Фузилье или от Старого Савуа, что небо голубое, непременно выглянула бы за дверь и проверила. А уж если бы в мою дверь постучал сам Мюрдре Петипа, живо сбежала бы с заднего хода.

Истории о нем, о Мюрдре Петипа, о юнце, всегда готовом к очередной проказе, забавляли меня пуще всех остальных. По словам тетушки Юлали, жил Молодой Дре, точно попрыгунья-стрекоза – работать не уважал, а все больше играл на скрипке, только был слишком хитер да умен, чтоб к зимним холодам остаться ни с чем.

Насколько хитер да умен? Что ж, расскажу тебе сказку о Молодом Дре и скрипке, а там уж по собственному разумению суди.

Жил на свете, понимаешь ли, старик, и звали его Старым Будро. И была у него скрипка, что играла нежнее всех прочих скрипок на всем белом свете. Смастерил ее собственными руками его старый отец, еще в тысяча восемьсот каком-то там. Как начнет Старый Будро играть, даже мертвый поднялся бы и пустился в пляс! И вот думает однажды Молодой Дре: это же просто срам, что лучшая скрипка – то есть, скрипка работы отца Старого Будро, досталась не лучшему на весь приход Сен-Мари скрипачу – то есть, ему, Молодому Дре. Подумал он так, пошел к Старому Будро и говорит:

– Знаешь, Старый Будро, боюсь я за твою душу!

– С чего бы это, парень? – спрашивает Старый Будро.

А Молодой Дре и отвечает:

– Своими глазами видел: давешним вечером, как только заиграл ты «Жоли Блонд»[49]49

«Жоли Блонд» (фр. Jolie Blonde, «Красавица-Блондинка») – традиционный вальс, настолько популярный в кадьенской культуре, что его нередко называют «национальным гимном кадьенов». Кадьены – самоназвание субэтнической группы франко-канадцев, в середине XVIII века депортированных британцами из французской североамериканской колонии Акадия. Английское название кадьенов, каджуны (англ. Cajuns) – искаженное франко-креольское Acadien – «акадийский». Кадьены представлены преимущественно в южной части штата Луизиана.

[Закрыть], вылез из эфа твоей скрипки красный чертенок, да как пустится в пляс на грифе! И чем быстрее он плясал, тем быстрее ты играл, а он знай себе хохочет, как умалишенный, да машет над головой раздвоенным хвостом! До полусмерти меня перепугал.

– Иди-ка ты проспись, Дре Петипа, – говорит Старый Бодро. – Я в это ни на минуту не поверю.

– Это такая же правда, как то, что я стою здесь, – уверяет Молодой Дре. – У меня, понимаешь, глаз особый, ясновидящий, вот я и вижу то, чего не видят другие.

– Хм! – фыркнул Старый Будро и направился в дом.

– Погоди, – говорит Молодой Дре. – Ты только принеси сюда скрипку, и я тебе докажу.

Конечно, Старый Будро сказал «нет». Но Молодой Дре знал, чем его пронять, а уж то, что ума у Старого Будро не больше, чем у опоссума, всему приходу было известно. Принес Старый Будро скрипку, протягивает ее Молодому Дре, но Молодой Дре как сомнет в руках шейный платок, да как закричит!

– Святая Мария, – кричит, – спаси меня и сохрани! Неужто ты не видишь, как сверкают сквозь эфы его красные глаза? Неужто не чуешь запаха серы? Надо изгнать черта, Старый Будро, не то приведет тебя этакая музыка прямиком в пекло!

Перепугался Старый Будро – едва скрипку не выронил. Правда, в эфы он заглянуть не посмел, но этого и не требовалось: стоило Молодому Дре помянуть черта, вокруг так ужасно завоняло серой, что слезу из глаз вышибло.

– Спаси меня, Святая Богородица! – вскричал Старый Будро. – Черт в мою скрипку вселился! Что ж теперь делать, Дре Петипа? Не хочется мне, чтоб музыка довела меня до пекла!

– Ну что ж, Старый Будро, знаю я, что делать, только вряд ли тебе это придется по нраву.

– Ни слова против не скажу, обещаю. Только ты научи, как тут быть!

– Дай скрипку мне, а уж я изгоню из нее черта.

Старый Будро был так напуган, что отдал отцовскую скрипку Молодому Дре, не сходя с места. Мало этого – велел оставить ее себе навсегда, так как он, Старый Будро, и в руки ее взять не сможет, не вспомнив о запахе серы. Вот так-то Дре Петипа и «выменял» самую сладкозвучную скрипку во всем приходе на грошовый шейный платок, в котором раздавил тухлое яйцо, чтоб Старый Будро поверил, будто в его скрипку вселился нечистый.

Да, ну и позабавила меня эта проделка Молодого Дре! Но тетушка Юлали покачала головой и сказала:

– Смеяться-то смейся, ’tit chou[50]50

’tit chou – здесь: голубушка, лапушка (фр.).

[Закрыть]. Только не забывай: о таких, как Дре Петипа, куда лучше слушать сказки, чем самой иметь с ними дело. Встретишь такого bon rien[51]51

Bon rien – негодник, прохвост (фр.).

[Закрыть] – улыбка до ушей, язык без костей, – беги от него со всех ног, да подальше!

Такова уж она была, тетушка Юлали. Неизменно за мной приглядывала, учила всему, что нужно знать в жизни. Помнится, я ходить едва выучилась, однако уже знала: на солнце соваться не стоит, а капканы да пеньки с глазами лучше обходить стороной. А когда стала постарше, тетушка Юлали научила меня прясть хлопок, красить его в синий цвет и ткать полотно. Научила готовить из клоповника, коры самбука, листьев опунции и кое-каких волшебных гри-гри[52]52

Гри-гри – талисман вуду в виде мешочка со смесью специальных компонентов (трав, масел и т. п.), род ладанки.

[Закрыть] снадобья, чтоб очищать грязные раны, исцелять ломоту в суставах и сводить бородавки. А самое лучшее – научила она меня танцевать.

Тетушка Юлали обожала играть на скрипке и играла почти каждый вечер, после того, как мы покончим с ужином. Вся ее музыка просто-таки пела: пляши, скачи, кружись до упаду! Совсем маленькой я так и делала. А потом тетушка Юлали взяла меня с собой на бал к лугару, и там я выучилась вальсу и тустепу.

Тянуло меня к танцам, как крякву к воде. Как только запомнила шаги, начала плясать, где только могла. И на балах у лугару, и сама по себе. И за уборкой, и у плиты. Под скрипку тетушки Юлали и под пение сверчков. Тетушка Юлали все смеялась надо мной. Говорила, так я в танце совсем на нет сойду. Но не тут-то было!

А потом настала зима. Листья пожухли от холода, воды байю затянуло льдом. Еще до начала Адвента[53]53

Адвент (от лат. adventus – пришествие) – название предрождественского периода, времени подготовки к Рождеству, принятое у христиан-католиков и лютеран.

[Закрыть] тетушку Юлали одолел жуткий кашель. Я приготовила ей сироп из листьев опунции и отвар ивовой коры, чтоб унять жар, надела ей на шею гри-гри, укрепляющий силы, да только все без толку. В самую долгую, самую темную ночь в году она попросила подать ей кипарисовый сундучок, что стоит под кроватью. Открыла я крышку, и тетушка, пошарив внутри, вложила мне в руку три куска кружев да золотое кольцо.

– Вот и все, что я могу оставить тебе в наследство, – сказала она. – Вот это, да еще мою скрипку. Надеюсь, однажды они тебе пригодятся.

Вскоре Bon Dieu[54]54

Bon Dieu – здесь: Господь (фр.).

[Закрыть] призвал ее к себе, и отправилась тетушка на небеса. Друзья-лугару похоронили ее под огромным виргинским дубом на задах избушки и провыли над могилой заупокойную мессу. Мне в ту пору было около шестнадцати; тут-то мое детство и кончилось.

И танцам тоже настал конец. Правда, не навсегда. Увидев скрипку тетушки Юлали безмолвно лежащей поперек ее тростникового кресла, я погрузилась в печаль, точно в глубокий речной омут. Свернулась клубком у очага, в гнезде из шкурок нутрии, уставилась в угасающий огонь и задумалась о том, что хоть я живи, хоть умри – никто и не заметит, и не узнает.

Спустя какое-то время – даже не знаю, сколько я так пролежала – кто-то постучал в дверь. Я не откликнулась, но гость все едино вошел. Оказалось, это Улисс, самый молодой из лугару. Улисс мне нравился – тихий, щуплый, часто носил мне банки арахисового масла да белый хлеб в обертке из газеты, а когда мы вдвоем танцевали на балах лугару, все до единого замирали и любовались на нас. И все-таки мне бы хотелось, чтоб он убрался.

Потянул Улисс носом воздух, принюхался, вытащил меня из моего гнездышка и встряхнул от души.

– Что-то ты совсем раскисла, chère[55]55

Chère – дорогая (фр.).

[Закрыть], – говорит. – Увидела бы тетушка Юлали, как ты тут поживаешь, здорового бы подзатыльника тебе отвесила.

– Вот и хорошо, – говорю я. – Вот и прекрасно. Главное, она была бы здесь, со мной.

А сама думаю так: на это Улиссу нечего сказать. Может, теперь уйдет и оставит меня спокойно горевать одну? Но Улисс – он рассудил иначе. Снова принюхался и закудахтал, как старая квочка.

– Да у тебя, – говорит, – тут хуже, чем в свинарнике! Увидела бы тетушка Юлали, во что превратилась ее избушка, заново бы умерла! – и скрипку со смычком с ее кресла берет. – Где она это держит?

Увидев скрипку тетушки Юлали в Улиссовых лапах, я словно бы впервые за целую вечность встряхнулась. И разозлилась. Да так разозлилась, что бросилась на Улисса – а он, кстати сказать, выше меня на целую голову, весь в дикой черной шерсти, клыкаст и когтист даже в новолуние – и как врежу ему в брюхо!

– Tiens, chère![56]56

Tiens, chère! – здесь: вот те на, дорогая! (фр.)

[Закрыть] Что на тебя нашло? За что это ты бьешь своего друга Улисса?

– За что? А чтоб скрипку тетушки Юлали не трогал! А ну положи на место, не то ка-ак…

– Ну, так прибрала бы сама, – говорит Улисс, – чем валяться без дела, как рак подо льдом.

Взяла я скрипку – бережно, будто птичье яйцо – и повесила на крючок над кроватью тетушки Юлали. И расплакалась, а Улисс обнял меня за плечи и принялся макушку мою вылизывать, будто волчица волчонка.

Наконец успокоилась я, прибралась в избушке, сварила себе гумбо, заправила нитью, что спряла и выкрасила тетушка Юлали, ее большие кросны и соткала кусок светло-голубого полотна… Ночи стали короче, лед стаял, вода подступила к самому крыльцу. Я приготовила удочки, начала ловить рыбу, засеяла огород семенами, запасенными тетушкой Юлали. Если постучится в дверь кто-нибудь из лугару, лечила их от чесотки и ревматизма да накладывала лубки на переломы, как до меня делала тетушка. Только на их балах не плясала. На закате садилась в пирогу, отплывала в густые заросли кипарисов и слушала любовные песни лягушек да рев крокодилов, сражающихся за самок.

И вот однажды вечером, заплыв далеко от дома, увидела я огни. Не бледные feu follets[57]57

Feu follets – блуждающие огоньки (фр.).

[Закрыть], что пляшут по ночам над болотами, а желтый свет, свет фонарей, а это означало одно: там, впереди, ферма. Я слегка испугалась, так как тетушка Юлали не раз предупреждала, что мне не стоит показываться на глаза людям.

– Знаешь, – говорила, – как поступают утки, когда в их болото залетит незнакомая птица? Вот и добрые жители Пьервиля увидят эти белые волосы да красные глаза – тут же заклюют. И останется от тебя только два-три белых перышка.

Конечно, мне не хотелось, чтоб меня заклевали. Повернула я было назад…

Но тут услышала музыку.

И сразу же развернула пирогу обратно. А, приблизившись, увидела пристань, избушку, а рядом с ней нужник, свинарник и огромный амбар, выстроенный на высоком месте, подальше от воды. Двери амбара распахнуты настежь, наружу падает желтый свет, освещая запряженные лошадьми коляски и даже машины. Машин я до этого в жизни не видела – разве что на картинках из журналов, которые порой приносил Улисс. Однако до машин мне никакого дела не было: меня целиком захватила, заворожила скрипичная мелодия, струившаяся из амбара. Казалось, она сияет ярче всех фонарей, ярче всего на свете – с тех пор, как его оставила тетушка Юлали.

И поплыла я на музыку, как мотылек на пламя свечи, начисто позабыв о том, что огонь жжется, утки клюются, а добрые жители Пьервиля не любят пришлых. Но я-то не так глупа, как Старый Будро! Пирогу я надежно спрятала в кустах цветоголовника и сама на открытое место соваться не стала. Тихонько, как рысь, подкралась поближе, отыскала за амбаром местечко, куда вряд ли кому придет в голову заглянуть… и пустилась в пляс! Танцую тустеп с коричневой шалью в полоску, а щеки мокры от слез. Как тут не плакать, когда тетушка Юлали умерла, когда я танцую одна в темноте, когда скрипка плачет так нежно?

Взошла луна, сверчки улеглись спать, а скрипач все играл, и я все плясала, как будто ночь будет длиться вечно. Видать, продолжала плясать и после того, как музыка стихла, забыв обо всем, пока не услышала крик за спиной. Открыла я глаза и вижу: небо высветлилось, посерело, а за амбаром – кучка людей. Стоят, таращатся на меня; разинутые рты – точно черные дыры на лицах.

Один из них шагнул вперед. Высокий такой, пузатый, плечистый, широкополая шляпа сдвинута на самые брови, глаза блестят в ее тени, будто глаза змеи, затаившейся в норе. Накинула я шаль на плечи и бросилась бежать.

Стоило мне сделать шаг, все, как один, ахнули и отступили с дороги. Может, утки и опасны, если их страх невелик, но если пугнуть хорошенько – разбегутся кто куда. Заухала я на бегу болотной совой-неясытью, расправила шаль, точно крылья, пригнулась и скрылась в кипарисовых зарослях.

Сзади раздались крики, огни фонарей замелькали, запрыгали, как светляки. Я прокралась к пироге и тихо, словно водяная змея, держась в тени, поплыла восвояси, весьма довольная собой. Видать, все пьервильцы так же глупы, как Старый Будро, если боятся девчонки в полосатой шали. А если так, возможно, я вскоре снова наведаюсь к ним послушать музыку!

На следующий вечер заглянул ко мне в гости Улисс. Присел он к столу, я налила ему кофе, а сама уселась за прялку. А Улисс под ее жужжание и говорит:

– Слышал я тут кой о чем. И вот подумал…

Я улыбнулась.

– Подумал? – говорю. – Вот новость так новость! Друзьям уже рассказал? То-то Старый Пласид удивился бы!

Качает Улисс головой.

– Каденция, тут дело серьезное. По всей байю сверху донизу только и разговоров, что о привидении, учинившем переполох на вчерашнем fais-do-do[58]58

Fais-do-do (фр. – давай-ка баиньки) – танцевальные вечеринки у кадьенов, вошедшие в обычай перед Второй мировой войной. Название происходит от слов, которыми молодые матери убаюкивали раскричавшихся младенцев, чтоб получить возможность потанцевать. Встречаются эти слова и в одной из старых французских колыбельных.

[Закрыть] у Дусе.

Я опустила взгляд на светло-бурую нить, скользящую из-под пальцев – ровную, тонкую, совсем как у тетушки Юлали.

– Нет, Улисс. Не было на fais-do-do у Дусе никаких привидений.

– Мне-то это известно. А вот Дусе рассказывают другое. Говорят, собственными глазами видели девчонку, обратившуюся неясытью и улетевшую в ночь. Что ты на это скажешь, а?

– Пива они перебрали, вот что скажу.

Нахмурился Улисс, сдвинул густые черные брови.

– Каденция, с чего ты вдруг позабыла все, чему учила тебя тетушка Юлали, и по глупости решила всех вокруг удивить?

– Не ворчи, Улисс. Можно подумать, жителям Пьервиля не о чем больше посудачить, кроме как обо мне.

– Может, есть, а может, и нет, – мрачно буркнул Улисс. – Что ты делала там, у Дусе?

– Танцевала, – отвечаю, все еще в шутку. – Улисс, а кто этот скрипач? Ну и здорово же играл!

Но Улисс даже не улыбнулся.

– Bon rien он, Каденция. Скверный, негодный человек. Пожмешь руку Мюрдре Петипа – пальцы после пересчитать не забудь.

От удивления я едва не позволила колесу прялки остановиться.

– Шел бы ты проспаться, Улисс! Ведь тетушка Юлали из головы этого Дре Петипа выдумала!

– Не выдумала, будь уверена. Все говорят, он продал дьяволу душу, чтобы играть лучше любого смертного. А потом выгнал дьявола из пекла своей игрой да заставил плясать день и ночь, пока у нечистого копыта не треснули надвое. Пришлось дьяволу вернуть Дре душу, чтоб отпустил с миром. Считай, Дре Петипа – самый здоровый да злой бык в местном стаде. Подлее человека на всем свете не сыскать. Так что держись-ка ты от него подальше.

Может, Улисс мне и нравится, но с чего это он будет мной командовать, когда сам ест кроликов сырыми да воет на полную луну? От возмущения я так дернула нить, что порвала ее.

– Э-э, Каденция, – говорит он, – никак снова ударить меня собралась? Конечно, слов моих это не изменит, но ты валяй, бей, если тебе так легче.

Нет, бить я его не стала, но, видно, ответила уж очень неласково, потому что ушел он, точно побитый пес. Вскоре издали донесся вой – наверное, Улиссов, и мне сделалось совестно. Правда, только самую малость.

Однако танцевать я больше не пошла. Не из-за того, что говорил Улисс, а просто потому, что я все же не couyon[59]59

Couyon – идиот, недоумок (искаж. фр.).

[Закрыть] какой, вроде Старого Будро.

Две, а то и три ночи спустя я услышала глухой стук о крыльцо. Кто-то привязал пирогу и выбрался на ступени. Не Улисс – кто-то потяжелее. Вроде Старого Пласида. Поднялась я на ноги, огляделась в поисках банки со шпанской мушкой от его ревматизма, и тут в дверь постучали.

Я отворила дверь и вижу: это вовсе не Старый Пласид. Вижу: стоит на пороге огромный человек. Брюхо – что твоя бочка, широкополая шляпа, пышные черные усы… Хотела захлопнуть дверь, но Дре Петипа толкнул ее легонько и прошел мимо меня, будто к себе домой. Сел за мой стол, надвинул шляпу на блестящие змеиные глазки да подбоченился.

– Привет, chère, – говорит, и улыбается, будто лучшему другу, а зубы-то его плоски да желты!

А я стою у дверей и думаю: бежать, или не стоит? Бежать – оно, может, и безопаснее, но тогда Дре Петипа останется в моей избушке один, без присмотра, а этого мне вовсе не хотелось.

Смотрит он на меня, будто в точности знает, о чем я думаю.

– Я, – говорит, – историю тебе расскажу. Если желаешь, стой там, у порога, но сидя, по-моему, все же удобнее будет слушать.

Как ни противно было следовать его советам, выглядеть дурой было еще противнее. Затворила я дверь и села к очагу, сложив руки на коленях. А этот – он и без кофе обойдется.

– Ну что ж, – говорит он, – вот как дела обстоят. Я, понимаешь, скрипач неплохой. Может быть, лучший во всей байю. Может быть, лучший в мире. Без моей музыки в приходе Сен-Мари не обходятся ни одни танцы, ни один званый ужин, ни одна свадьба, ни одни крестины. Но приход Сен-Мари невелик, так? И мне тут, в Сен-Мари, тесновато. Есть у меня мысль: отправлюсь я в Новый Орлеан, буду играть на радио, сколочу деньжат да куплю себе белый дом с колоннами по фасаду.

Поднял он руки – кончики пальцев тупые, квадратные, коротко стриженные ногти черны от грязи – и засмеялся, а смех-то его недобр.

– Может, тебе о том и неизвестно, девочка-неясыть, но эти самые руки – все равно, что из чистого золота. Было дело, я своей игрой дьявола выгнал из преисподней, а после обратно загнал. А уж эти couyons из Нового Орлеана передо мной будут на брюхе ползать да пятки мои лизать.

Тут глянул он на меня, словно спрашивая, что я на это скажу, но я и глазом не моргнула. Правду говорила тетушка Юлали: вблизи Дре Петипа совсем не смешон. Думает только о том, чего ему хочется, и чтоб получить это, на что угодно пойдет. Но меня-то не одурачит: я ведь его насквозь вижу. Вопрос только, что будет делать, когда узнает об этом?

Дре Петипа сдвинул брови, будто подслушал мои мысли, оглядел избушку, а как увидел на стене скрипку тетушки Юлали – глаза огнем разгорелись. Поднялся он, подошел поближе, снял скрипку с крюка, провел пальцем по струнам. Струны в ответ глухо тренькнули.

– Это хорошо, что ты струны ослабила, – говорит он. – Чтоб гриф не повело, так? А скрипочка неплоха. Играешь?

Я сама не заметила, как поднялась, спрятав сжавшиеся кулаки под передник.

– Нет, – отвечаю как можно беззаботнее. – Старый дурацкий хлам. Даже не знаю, отчего до сих пор в байю ее не зашвырнула.

– Значит, не будешь против, если я ее настрою.

Отнес он скрипку к столу и принялся подкручивать колки. Я села на место.

– Как-то раз, – начал он, – пришли ко мне все пятеро сыновей – Клофа, Аристиль, Малыш Поль и Луи с Телемахом. Дескать, Клофа влюблен и хочет, чтоб благословил я его взять в жены Мари Имар.

Ну что ж, я против брака ничего не имею. Мы с моей Октавией женаты уж двадцать два года, а все влюблены друг в друга, будто пара голубков. И сыновья наши – парни хорошие, один другого умнее. Клофа прочтет все, что ни дай – хоть по-печатному, хоть по-писаному. А юный Луи числа складывает проворней, чем я играю на скрипке. Но в женщинах они ни аза не смыслят. Вот я и сказал Клофа: если уж хочет жениться, жену ему подберу я. И остальным парням тоже подберу, когда придет время. Выбор жены – дело слишком серьезное, чтоб молодым его доверять.

– Что за чушь! – говорит Клофа. – Женюсь тогда на Мари без твоего благословения!

– Мало этого, – объясняю, – я ваш брак не только не благословлю, а прокляну. Не забудь: я самого дьявола обуздал. Мое проклятье чего-то да стоит. И еще посмотрим, согласится ли Мари за тебя выйти, если придется начинать семейную жизнь без единого цыпленка, без единого тканого одеяла и без единой досточки мебели.

Можно подумать, на том и делу конец. Но сыновья мои – парни твердолобые. И так принялись спорить, и этак. Тут-то мне и пришло в голову, как заткнуть им рты раз и навсегда. Предложил я сыновьям об заклад побиться.

Дре Петипа умолк, поднес скрипку к уху, щиплет струны одну за другой, слушает со всем вниманием.

– Так-то лучше, – говорит.

Положил он скрипку на стол, достал из кармана кусок канифоли и принялся трудиться над смычком.

– А спор, – продолжает, – вот в чем. Я буду играть на скрипке, а сыновья – плясать. Если брошу играть прежде, чем они все остановятся, благословлю на брак всех пятерых и на их свадьбах сыграю. А если нет, Клофа и Луи отправятся со мной в Новый Орлеан читать все, что будет нужно прочесть, и считать все, что нужно сосчитать, а Аристиль и Малыш Поль с Телемахом креветок будут ловить да помогать Октавии управляться со свиньями, курами и хлопком.

Рассказывает это Дре Петипа, а сам ухмыляется в усы.

– Неплохой спор, а? Проиграть-то я никак не могу! Отправились сыновья за свинарник, поговорили меж собой, а, вернувшись, сказали, что принимают спор, но только при двух условиях. Во-первых, плясать они будут по очереди, один за другим, так что придется мне переиграть всех пятерых. Во-вторых, я должен найти им партнершу – одну на всех, и пока я играю, она должна плясать.

Словом, сыновьями своими я горд: все это доказывает, что им не только силы, но и смекалки хватает. Знают: я способен играть от рассвета до заката. Знают: я способен играть, пока коровы не вернутся домой с выпаса, и еще долго после того, как куры усядутся на насест. Знают: ни один из смертных не сможет плясать так же долго, как я могу играть.

Тут оторвался он от смычка и поднял взгляд на меня.

– Не знают они только о тебе.

Я отвернулась. Сколько смогу проплясать, я и сама не знала. С вечера до утра, а после догрести до дому и продолжать танцы в избушке, за домашними делами – это уж наверняка. А может, и всю следующую ночь. Возможно, я в силах сделать то, чего явно хочет от меня Дре Петипа. Вот только не стану. Не стану плясать на виду у всего Пьервиля – при моем-то бледном лице, красных глазах и белых-белых волосах. Не пойду в утиную стаю, рискуя, что заклюют. Ни для кого на свете, а уж тем более – ради Дре Петипа.

А он говорит:

– Я увидел тебя на fais-do-do у Дусе. Видел, как ты танцевала, словно лист на ветру, лучше любой из человеческих девушек, которых мне доводилось видеть. И пошел к одному знакомому – мохнатому да зубастому, а он рассказал мне о девушке-неясыти, живущей среди болота и плясавшей на балах лугару всю ночь напролет. «Вот прекрасная партнерша для моих парней!» – тут же подумал я. Ну, а ты что скажешь, а? Возьмешься потанцевать с моими пятью силачами?

На сердце сделалось скверно, но как было сердиться на того лугару, что выдал меня? Дре Петипа – такой человек, которому нелегко сказать «нет». Но я справилась.

– Нет, – отвечаю.

– Я ж не задаром плясать прошу, – уговаривает Дре Петипа. – Я дам тебе и землю под хлопковое поле, и мула, чтобы ее пахать.

– Нет.

– Ну и жадная же ты девица, – говорит он, да так, будто это комплимент. – Тогда как тебе понравится стать женой одного из моих сыновей? Любого, какой придется по вкусу. Станешь важной леди, никто не посмеет назвать тебя болотной неясытью или, скажем, бледной мокрицей.

Ух, как я разозлилась! Кровь обожгла жилы изнутри, точно лед. Вскочила я, двинулась на него, но остановилась, увидев, что он ухватил за гриф скрипку тетушки Юлали и занес ее над головой.

– Слушай, chère. Не поможешь мне, возьму эту скрипку, расшибу ее в щепки, сломаю кросны и прялку, а потом сожгу твою избушку дотла. Что скажешь, chère, да или нет? Не мешкай, скажи «да», и будет у нас уговор. Поможешь мне выиграть спор, а я дам тебе и землю, и мула, и муженька, чтоб согревал по ночам. Не такая уж плохая сделка, а?

Это слово едва не встало колом поперек горла, но деваться мне было некуда.

– Да, – отвечаю.

– Вот и ладно, – говорит Мюрдре Петипа.

Прижал он скрипку подбородком к плечу, провел смычком по струнам, и скрипка подала голос – откликнулась звучной, нежной нотой.

– Состязание назначено на вечер субботы, через три дня от сегодняшнего. Начнем после ужина, закончим, когда парни выбьются из сил. Устроим настоящее fais-do-do, а? Уложим детишек баиньки?

Хохочет Дре Петипа, и скрипка вторит ему звонкой трелью.

– Может занять дня два, а то и три. Понимаешь?

Я все прекрасно понимала, но не искать выхода не могла.

– Не знаю, смогу ли я проплясать три дня и три ночи.

– Я говорю – сможешь. И пропляшешь. А на случай чего – скрипку твою прихвачу.

– Я не могу плясать на солнце.

Струны взвизгнули не в лад.

– Значит, бледная мокрица солнца не жалует? Неважно. Устроим танцы в амбаре у Дусе. Где это, ты уже знаешь.

Точно насмехаясь надо мной, скрипка тетушки Юлали запела одну из мелодий, что он играл в тот вечер. Ноги сами по себе сделали шаг, другой, и Дре Петипа захохотал.

– Ты просто сама не своя до танцев, chère! Эх! Выиграю я спор, покажу сыновьям, кто в доме хозяин, а потом поеду играть на радио и стану богат!

С этими словами он, продолжая водить смычком по струнам, двинулся к двери. А я пляшу, не в силах остановиться, а злые слезы застилают глаза и щиплют в носу… Но до его ухода я сумела сдержать их. Уж на это мне гордости хватило.

Остаток ночи и следующие два дня были черным-черны. В дверь стучали, но я не откликалась на стук. Слишком занята была: все думала, как бы заставить Мюрдре Петипа пожалеть, что связался со мной. Наконец сняла я с кросен недавно сотканный отрез светло-голубого полотна, сшила себе платье для танцев, а на манжеты и ворот пустила кружева тетушки Юлали. Рано утром третьего дня сделала гри-гри из тетушкина золотого колечка. Выспалась, умылась, надела новое платье, собрала волосы в косу на затылке и гри-гри на шею повесила. Что ж, к испытанию все готово. Села я в пирогу и поплыла сквозь болотные заросли туда, к ярким огням фермы Дусе.

Как это было непривычно – привязывать пирогу к причалу и идти к амбару, ни от кого не скрываясь! Земля под ногами теплая, ровная, воздух пахнет цветами, пряностями и жареным мясом…

Двери амбара снова были распахнуты настежь. Желтый свет фонарей озарял длинные столы, расставленные снаружи, и добрых жителей Пьервиля, толпившихся вокруг с тарелками, вилками да ложками, накладывавших себе джамбалайю[60]60

Джамбалайя – креольское блюдо из риса с ветчиной, курицей или устрицами. Нередко так переводят на английский язык слово «плов».

[Закрыть] и гумбо, грязный рис[61]61

Грязный рис – креольское блюдо на основе вареного белого риса, из-за приправ приобретающего специфический «грязный» цвет.

[Закрыть] и жареную окру[62]62

Окра – овощ, больше известный в России под названием бамия.

[Закрыть], красную фасоль и кукурузную кашу из множества мисок и кастрюль.

Меня заметили не сразу, но как только заметили, и галдеж, и смех, и чавканье, и звон посуды – все разом стихло. Наступила мертвая тишина, точно в болотах на закате солнца. В этой тишине я подошла к амбару. Сердце под голубым платьем билось с такой силой, что мне казалось, будто все это видят, но голову я держала высоко. Все эти люди – они тоже боялись. Боялись меня. Я чуяла это, я видела их страх в блеске бегающих глаз, слышала дрожь в перешептываниях:

– Привидение… чертовка… Глянь, а глаза-то – прямо огнем горят… Неземным…

Навстречу мне выступила женщина – жилистая, блеклая, с тугими, пронизанными сединой локонами волос, в цветастом платье из покупного ситца.

– Я – Октавия Петипа, – заговорила она звенящим от страха голосом. – Ты пришла танцевать с моими детьми?

Смотрю я, а за ее спиной скалит в ухмылке желтые зубы сам Дре Петипа.

– Да, мэм, – говорю.

– Эй, парни, вот вам и партнерша! – заорал Дре Петипа. – Настало время поплясать!

С этими словами скрипач повернулся к пятерым парням, стоявшим в стороне неровным рядком – к своим пятерым сыновьям. Первый – должно быть, грамотей Клофа – столь же тощий, сколь отец его толст, тревожно морщит лоб. Аристиль и Малыш Поль, такие же здоровяки, как отец, смотрят зло, точно загнанные звери. Луи – самую чуточку старше меня, усики тонки, как трава зимой. Телемах – еще мальчишка и по-мальчишески голенаст, сплошные коленки да локти.

Подошла я к Клофа, подала ему руку. Взглянул он на нее, вздохнул, и взял меня за руку, а ладонь-то его холодна, как вода на дне глубокого омута.

Все чинно двинулись в амбар – мы с Клофа, Дре и прочие жители прихода Сен-Мари, кому только места хватило. Взобрался Дре на дощатые козлы, вскинул к плечу скрипку и заиграл «Жоли Блонд». Ухмыляется из-под черных усов, ногой притопывает: весело ему, хоть всем остальным и не до веселья.

Мы с Клофа начали танец, и я сразу же поняла: этому долго не продержаться. В сердце, в душе он уже проиграл и этот спор, и свою Мари – вон она, стоит, смотрит на нас, ладони прижаты к губам, слезы из глаз льются осенним ливнем. Нелегкое это дело – с Клофа танцевать. Наверное, отец обводил его вокруг пальца так часто, что теперь он – как Старый Будро, разучился выигрывать. Тяжел Клофа, медлителен, неповоротлив. Приходится самой его вести, и ритм задавать, и направление, и кружиться под его вялой рукой без всякой помощи или хоть знака с его стороны. Протоптался он так пять, шесть, семь песен, а там споткнулся, на колени упал и замотал головой. Подошла к нему Мари Имар, помогла подняться, а на меня так зыркнула, что дочерна обожгла бы взглядом, кабы только могла.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?