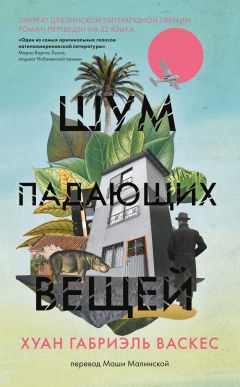

Текст книги "Шум падающих вещей"

Автор книги: Хуан Васкес

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Я никогда больше не ходил на Четырнадцатую улицу, не говоря уж о бильярдной (я перестал играть: от долгого стояния боль в ноге делалась почти невыносимой). Так я лишился части города или, точнее, часть моего города у меня украли. Я представлял себе город, в котором улицы и тротуары постепенно закрываются от нас, словно комнаты в рассказе Кортасара[24]24

Речь идет о рассказе Х. Кортасара «Захваченный дом».

[Закрыть], и в конце концов изгоняют нас вовсе. «Нам было хорошо, но мало-помалу мы отвыкали от мыслей»[25]25

Цитата из рассказа «Захваченный дом» в переводе Н. Трауберг.

[Закрыть], – говорит в рассказе брат после того, как чье-то таинственное присутствие захватило часть дома. И прибавляет: «Можно жить и без них». Это правда, можно. После того, как у меня украли Четырнадцатую улицу, – после долгих сеансов психотерапии, приступов тошноты и боли в измученном таблетками желудке – я стал недолюбливать город, опасаться его, начал чувствовать исходящую от него угрозу. Мир стал казаться мне замкнутым пространством, а моя жизнь – жизнью затворника. Врач твердил о страхе улицы, швырял в меня словом «агорафобия», словно хрупкой вещью, которую нельзя ронять, и мне было очень сложно объяснить ему, что на самом деле все обстояло ровно наоборот: я страдал от жесточайшей клаустрофобии. Однажды во время ничем более не примечательного сеанса врач посоветовал мне разновидность терапии, которая, как он сказал, давала очень хорошие результаты у многих его пациентов.

– Вы ведете дневник, Антонио?

Я сказал – нет, дневники всегда казались мне нелепостью, суетой или анахронизмом; выдумкой, будто наша жизнь важна. Он ответил:

– Так начните. Я не говорю о настоящем дневнике, заведите просто тетрадку для вопросов.

– Вопросов, – повторил я. – Каких, например?

– Например, какие опасности действительно существуют в Боготе. Какова вероятность того, что это снова с вами случится; если хотите, я поделюсь с вами статистикой. Вопросы, Антонио, вопросы. Почему с вами случилось то, что случилось, и чья это была вина, ваша или нет. Могло бы это приключиться с вами в другой стране. Могло бы это приключиться с вами в другой момент. Имеют ли смысл все эти вопросы. Важно понимать, какие вопросы имеют смысл, а какие нет, Антонио, и один из способов понять – записывать их. А когда вы поймете, какие из них имеют смысл, а какие являются просто глупой попыткой найти объяснение чему-то, что объяснения не имеет, задайте себе другие: как выздороветь, как забыть о том случае, не прибегая к самообману, как снова начать жить, жить в согласии с людьми, которые любят вас. Как избавиться от страха, вернее, как оставить себе лишь нормальную дозу страха, ту, с которой живут все люди. Как жить дальше, Антонио. Многое наверняка уже приходило вам в голову, и все же увидеть вопросы на бумаге – это совсем другое. Дневник. Попробуйте вести его две недели начиная с сегодняшнего дня, а потом поговорим.

Совет показался мне идиотским, как из книг по самопомощи. Я не ожидал такого от профессионала с сединой на висках, с кипами фирменных бланков на столе и с дипломами на разных языках на стене. Разумеется, я не сказал ему об этом, да и не было необходимости, потому что он тут же встал и направился к книжному шкафу (книги-близнецы в одинаковых переплетах, семейные фото, детский рисунок с нечитаемой подписью в рамке).

– Я уже понял, вы не станете этого делать, – сказал он, открывая ящик. – Все, что я говорю, вам кажется чушью. Что ж, возможно, так оно и есть. Но сделайте мне одолжение, возьмите вот это.

Он достал тетрадь на пружинке, похожую на те, в которых я писал в школе, – с нелепой обложкой, имитирующей джинсовую ткань, – вырвал четыре, пять, шесть страниц в начале и посмотрел в конец, чтобы удостовериться, что там нет никаких заметок, а потом вручил тетрадь мне, точнее, положил передо мной на стол. Я взял ее и зачем-то полистал, словно это был какой-нибудь роман. Тетрадь была в клетку; я всегда терпеть не мог тетради в клетку. На первой странице отпечатались слова-призраки с вырванных листов: дата, подчеркнутое слово, буква «и». «Спасибо», – сказал я и вышел. Тем же вечером, невзирая на скепсис, который вызвала у меня поначалу эта идея, я заперся у себя в комнате, открыл тетрадь и написал: «Дорогой дневник». Сарказм не сработал. Я перевернул страницу и попытался начать:

¿[26]26

В испанском языке вопросительный знак ставится не только в конце, но и в начале вопросительного предложения – в перевернутом виде.

[Закрыть]

И на этом все. Так, держа в руке ручку, вперившись в одинокий вопросительный знак, я просидел несколько долгих секунд. Аура, всю неделю страдавшая от легкой, но докучливой простуды, спала с открытым ртом. Я взглянул на нее, попытался набросать ее портрет, но не преуспел. Потом составил в уме список наших планов на следующий день, включавший прививку Летисии, закрыл тетрадь, убрал в тумбочку и погасил свет.

Снаружи, в глубине ночи, лаяла собака.

В 1998 году, несколько дней спустя после завершения чемпионата мира по футболу во Франции и незадолго до того, как Летисии исполнилось два года, я ждал такси возле Национального парка. Я не помню, откуда ехал, но помню, что направлялся на север, на один из многочисленных контрольных осмотров, при помощи которых врачи пытались успокоить меня и убедить, что восстановление идет в нормальном темпе и скоро моя нога станет прежней. Такси на север никак не появлялись, а вот в центр, напротив, проехало уже несколько. В центре мне делать нечего, – пришла мне абсурдная мысль, – что я там потерял? А потом подумал: всё. И, почти не колеблясь, в качестве акта личной отваги, непонятного никому, кто не был в моих обстоятельствах, перешел улицу и сел в первое же такси. Через несколько минут, два года спустя после тех событий, я обнаружил себя шагающим к площади Росарио. Я вошел в кафе «Пасахе», нашел свободный стол и оттуда стал смотреть на место нападения, словно ребенок, с восторгом, но и с осторожностью наблюдающий, как на вечернем лугу пасется бык.

Мой столик, коричневый диск на единственной металлической ножке, находился в первом ряду: от окна его отделяло расстояние не больше ладони. Оттуда мне не был виден вход в бильярдную, зато была видна дорога, откуда появились убийцы на мотоциклах. Позвякивание алюминиевой кофеварки мешалось с гулом автомобилей снаружи, с цоканьем каблуков; аромат молотых зерен мешался с запахом туалета каждый раз, когда оттуда кто-то выходил. Люди толпились на печальном квадрате площади, переходили обрамляющие ее проспекты, кружили вокруг памятника основателю города (его темная кираса была вечно запятнана белым голубиным пометом). Напротив университета – чистильщики обуви с деревянными ящиками, группки торговцев изумрудами. Я смотрел на них, и меня поражало, что они не знают, что произошло здесь, совсем рядом с тротуаром, где прямо сейчас звучат их шаги. Быть может, именно тогда, глядя на них, я вспомнил Лаверде и осознал, что думаю о нем без страха и тревоги.

Я заказал кофе, потом еще один. Женщина, которая принесла второй, подошла к моему столу, меланхолично протерла его зловонной тряпкой и сразу же поставила передо мной новую чашку на новом блюдце. «Желаете еще чего-нибудь, сеньор?» – спросила она. Я увидел ее сухие костяшки, словно исчерченные разбитыми дорогами. Над темной жидкостью поднимался пар. «Нет», – сказал я и попытался нашарить в памяти ее имя, но безуспешно. Все университетские годы я ходил в это кафе, а теперь не мог припомнить имя женщины, которая, в свою очередь, всю жизнь здесь работала.

– Можно задать вам вопрос?

– Ну?

– Вы знали Рикардо Лаверде?

– Возможно, – ответила она, вытирая руки о фартук, то ли скучая, то ли в нетерпении. – Он приходил сюда?

– Нет, – сказал я. – Может, и приходил, но я думаю, что нет. Его убили здесь, на другой стороне площади.

– А, – сказала женщина. – Когда?

– Два года назад, – ответил я. – Два с половиной.

– Два с половиной, – повторила она. – Нет, не припомню тут никаких убийств два с половиной года назад. Извините.

Я подумал, что она лжет. Разумеется, у меня не было никаких доказательств, и моего скудного воображения не хватало, чтобы придумать возможные объяснения этой лжи, но мне казалось невероятным, чтобы кто-то забыл о столь недавнем преступлении. Неужели Лаверде умер, а я прошел через агонию, жар и галлюцинации просто так, безо всякой цели, и воспоминаний об этом не осталось ни в мире, ни в прошлом, ни в памяти моего города? По какой-то причине эта мысль возмутила меня. Думаю, именно в тот момент я решился, почувствовал себя способным на что-то, хоть и не помню слов, в которые облек это решение. Я вышел из кафе и забрал вправо, сделал крюк, чтобы не подходить к углу площади, а затем через Ла-Канделарию направился к месту, где жил Лаверде до того, как его застрелили.

Как и все латиноамериканские столицы, Богота – живой, постоянно меняющийся город, нестабильный элемент с семью-восьмью миллионами жителей. Здесь можно закрыть глаза – а открыв, обнаружить вокруг совершенно иной мир (скобяная лавка там, где только вчера торговали фетровыми шляпами, лотерейный киоск там, где до этого располагалась обувная мастерская), словно целый город стал местом съемок одной из этих передач с розыгрышами, в которых жертва заходит в туалет ресторана – а выйдя, вместо ресторана обнаруживает номер в отеле. Но в каждом латиноамериканском городе есть пара мест, живущих вне времени, остающихся неизменными, пока меняется все вокруг. Таков район Ла-Канделария. На углу улицы Рикардо Лаверде я увидел все ту же типографию, с той же вывеской возле двери. Рекламой ей служили все те же приглашения на свадьбу и визитные карточки, что и в декабре 1995-го. Стены, которые в 1995-м были заклеены объявлениями, напечатанными на дешевой бумаге, сейчас, два с половиной года спустя, были заклеены другими объявлениями на той же бумаге того же формата. Желтые прямоугольники возвещали о похоронах и корридах или призывали голосовать за кандидатов в городской совет, менялись лишь имена собственные. Здесь все было по-прежнему. Реальность здесь приспосабливалась к нашим воспоминаниям о ней, чего обычно не происходит.

Дом Лаверде тоже был точно таким, как я его запомнил. Черепица на крыше, разбитая в паре мест, напоминала щербатый стариковский рот. Краска внизу на двери облупилась, дерево выглядело потертым – ровно там, куда, вернувшись домой с горой покупок, бьешь ногой, чтобы придержать дверь. Все остальное осталось неизменным, или так мне казалось, пока отголоски дверного звонка звучали в глубине дома. Никто не отзывался; я сделал пару шагов назад и поднял глаза, ожидая увидеть следы человеческого присутствия. Их не было; только на крыше, возле телевизионной антенны и заплатки мха у ее основания, резвился кот. Я уже смирился было с поражением, как вдруг услышал шаги по ту сторону двери. Открыла какая-то женщина. «Чем могу вам помочь?» – спросила она. Я смог выдавить из себя лишь чудовищную глупость: «Я был другом Рикардо Лаверде».

На ее лице мелькнуло замешательство или недоверие. Она заговорила жестко, но без удивления, словно ждала меня.

– Мне нечего вам сказать. Это случилось уже давно, и я все рассказала журналистам.

– Каким журналистам?

– Это было давно, и я уже все им рассказала.

– Но я не журналист, – сказал я. – Я был его другом…

– Я все рассказала, – повторила она. – Вы уже вытащили всю эту пакость, и не думайте, что я забыла.

В этот момент у нее за спиной нарисовался паренек, на мой взгляд, слишком взрослый, чтобы разгуливать с грязным ртом. «В чем дело, Консу? Он к тебе пристает?» Он подошел поближе к двери, на лицо ему упал свет, и я понял, что это не грязь, а тень от пробивающегося над губой пушка. «Он говорит, что был другом Рикардо», – сказала Консу, понизив голос. Она целиком, сверху донизу, оглядела меня, а я – ее. Она была низенькая и толстая, с волосами, забранными в пучок, не седой, а поделенный на черные и белые пряди, как поле для настольной игры. Черное платье из эластичной ткани облепляло ее формы, так что вязаный пояс оказался поглощен складками живота; казалось, из пупка выползал огромный белый червь. Она вспомнила о чем-то или мне так показалось, и на ее лице – среди морщин, розовых и потных, словно она только что занималась физическим трудом, – отразилась обида. Шестидесятилетняя женщина вдруг превратилась в огромного ребенка, которому не дали конфету. «С вашего позволения, сеньор», – сказала Консу и попыталась закрыть дверь.

– Не надо, – попросил я. – Позвольте я вам объясню…

– Уходите отсюда, приятель, – сказал парень. – Здесь вам нечего ловить.

– Я знал его, – сказал я.

– Я вам не верю, – сказала Консу.

– И был рядом, когда его убили.

Я задрал футболку и показал женщине шрам на животе.

– Одна пуля досталась мне.

Шрамы бывают весьма красноречивы.

Следующие несколько часов я рассказывал Консу о том дне, о моей встрече с Лаверде в бильярдной, о Доме поэзии и о том, что случилось после. Я рассказал ей все, что узнал от Рикардо, подчеркнув: я не понимаю, почему он решил мне открыться. Я рассказал ей о кассете, о горе, охватившем Лаверде, пока он ее слушал, о своих гипотезах относительно содержания записи, о том, что могло оказать такой эффект на взрослого, довольно-таки закаленного мужчину.

– Не могу себе представить, – сказал я. – Я пытался, честное слово, но не могу.

– Не можете?

– Нет.

В этот момент мы уже сидели на кухне, Консу – на белом пластиковом стуле, а я в деревянном кресле со сломанной перекладиной, совсем рядом с газовым баллоном, на расстоянии вытянутой руки. Внутри дом оказался таким, как я представлял: патио, деревянные балки под крышей, зеленые двери комнат под сдачу. Консу слушала меня и кивала, зажав ладони между сдвинутыми коленями, словно боялась, что руки от нее сбегут. Потом она предложила мне кофе. Взяла кусок прозрачного чулка, насыпала туда смолотых зерен, сунула в латунную турку, всю в серых вмятинах. Когда я допил, она предложила мне еще один, повторила процедуру, и воздух вновь наполнился запахом газа и жженой спички. Я спросил Консу, в какой из комнат жил Лаверде, и она указала мне ее, поджав губы и тряхнув головой, как встревоженный жеребец. «Вон в той, – сказала она. – Теперь там живет музыкант, очень хороший человек, уж поверьте, играет на гитаре в Камарин-дель-Кармен[27]27

Театр в Боготе.

[Закрыть]». Она помолчала, глядя на свои руки, и сказала: «У Рикардо был кодовый замок, ему не нравилось таскать с собой ключи. Когда его убили, мне пришлось вскрыть его комнату».

По случайности полиция приехала к дому ровно тогда, когда обычно возвращался Рикардо, и Консу, ожидая его, открыла дверь еще до того, как в нее постучали. Явились двое агентов, один седой и шепелявый, другой держался на пару шагов позади и не сказал ни слова. «Было видно, что он поседел молодым. Кто знает, что ему пришлось повидать», – сказала Консу. «Он показал мне удостоверение личности Рикардо и спросил, узнаю ли я лицо, проживавшее здесь. Так прямо и сказал, лицо, такое странное слово про мертвого. А я, по правде, его не узнала», – Консу перекрестилась. «Он сильно изменился. Пришлось прочесть имя, и тогда я сказала, да, этого сеньора зовут Рикардо Лаверде и он проживает тут с такого-то месяца. Я тогда еще подумала: он во что-то вляпался. Сейчас его снова посадят. И мне стало его жаль, потому что Рикардо все честно выполнял с тех пор, как вышел».

– Что – всё?

– Что полагается делать заключенным. Точнее, тем, кто раньше сидел, а потом вышел.

– Так значит, вы знали, – сказал я.

– Конечно, сынок. Все знали.

– А что он сделал, тоже все знали?

– Нет, чего нет, того нет. Я сама никогда не пыталась выяснить. Это бы не пошло на пользу нашим отношениям, сам понимаешь. Я так говорю: меньше знаешь – крепче спишь.

Полицейские прошли вслед за ней к двери в комнату Лаверде. Используя молоток вместо лома, Консу разбила алюминиевый полумесяц, и замок, отлетев, упал в канаву во внутреннем дворе. За дверью им открылась монашеская келья: идеальный прямоугольник матраса, безукоризненная простыня, наволочка без единой складки, без вмятин и неровностей, что оставляет голова спящего каждую ночь. Возле матраса – пара кирпичей, на них необработанная деревянная доска; на доске – стакан мутной воды. На следующий день этот матрас вместе с импровизированной тумбочкой появились на фотографии в желтой газетенке рядом с пятном крови на тротуаре Четырнадцатой улицы.

– С этого дня журналистам в мой дом путь заказан, – сказала Консу. – Ничего у них нет святого.

– Кто его убил?

– Ах, если б я знала. Я ума не приложу, кто его убил, а ведь он был такой хороший человек. Один из лучших, кого я знала, клянусь вам, хоть и понаделал плохих дел.

– Каких?

– А вот этого не знаю, – сказала Консу. – Но что-то он наверняка натворил.

– Что-то он натворил, – повторил я.

– И потом, теперь-то какая разница? Выяснениями его не воскресишь.

– Это правда, – согласился я. – А где он похоронен?

– Зачем вам это?

– Не знаю. Навестить его, принести цветы. А как прошли похороны?

– Они были совсем крошечные, все устраивала я, ясное дело. Близких у Рикардо не было, разве только я, с натяжкой.

– Ну да, ведь жена его только-только умерла.

– А, так вы тоже, я посмотрю, немало знаете.

– Она должна была прилететь к нему на Рождество. Он даже сделал себе какой-то нелепый фотопортрет, чтобы подарить ей.

– Нелепый? Почему нелепый? Мне эта фотография показалась трогательной.

– Она была нелепая.

– С голубями, – сказала Консу.

– Да. С голубями. Наверняка это было связано с ней.

– Что?

– Запись, которую он слушал. Я всегда думал, что она как-то связана с ней, с его женой. Я представлял себе письмо или, не знаю, стихотворение, которое ей нравилось.

Консу впервые улыбнулась.

– Письмо или стихотворение? Вот такое вы себе навоображали?

– Не знаю, что-то в этом роде.

И тут, не знаю почему, я приврал или преувеличил.

– Я уже два с половиной года о ней думаю. Так странно, что мертвая женщина, с которой я даже знаком не был, может занимать в моей жизни такое важное место. Уже два с половиной года думаю об Элене де Лаверде. Или об Элене Фриттс, вроде бы так ее звали. Два с половиной года, – повторил я с удовольствием.

Уж не знаю, что углядела Консу в моем лице, но ее выражение изменилось, она даже сидела теперь иначе.

– Скажите мне одну вещь, – сказала она, – но только правду. Вы любили его?

– Что-что?

– Вы любили его или нет?

– Да, – сказал я. – Я очень его любил.

Конечно, это была неправда. Жизнь не дала нам времени привязаться друг к другу, и мною двигали не чувства и не эмоции, а одна лишь интуиция: бывает, возникает ощущение, что определенные события повлияли на нашу жизнь сильнее, чем это обычно бывает и чем может показаться. Но я хорошо знал, что все эти тонкости в реальном мире ни к чему и ими часто приходится жертвовать, говорить другому то, что он хочет услышать, избегать излишней откровенности. Откровенность неэффективна, она ни к чему не ведет. Я взглянул на Консу и увидел одинокую женщину; такую же одинокую, как я сам.

– Очень, – повторил я.

– Хорошо, – сказала она, вставая. – Погодите, я вам кое-что покажу.

Она вышла из комнаты. Я следил за ее движениями по звуку: шлепанье ног, короткая беседа с одним из жильцов («Что-то вы сегодня поздно, дорогой мой…» – «Ох, донья Консу, не суйтесь в чужие дела») – и решил уж было, что наш разговор окончен, что сейчас явится мальчишка с редкими усиками и выпроводит меня какой-нибудь дерзкой фразой вроде «позвольте проводить вас к двери, сеньор, спасибо, что заглянули», но тут она вернулась. Она рассеянно разглядывала ногти на левой руке, опять превратившись в девочку, которую я увидел в дверях дома. В другой руке (ее пальцы касались его очень нежно, словно больного зверька) она держала непривычно маленький футбольный мяч, который оказался старым магнитофоном в форме футбольного мяча. Пара черных шестиугольников-динамиков, в верхней части – окошко для кассеты, внутри – черная кассета. Черная кассета с оранжевой этикеткой, а на этикетке – одно-единственное слово, BASF.

– Там только на одной стороне, – сказала мне Консу. – Когда дослушаете, оставьте все возле плиты, вон там, где спички. И закройте хорошенько дверь, как будете уходить.

– Погодите минутку, – сказал я. Вопросы теснились у меня во рту. – Так она у вас?

– У меня.

– Как она у вас оказалась? Вы не послушаете ее со мной?

– Это называется «личное имущество». Мне его отдал полицейский вместе со всем, что было у Рикардо в карманах. Нет, слушать я не буду. Я ее знаю наизусть и не хочу больше слушать, эта кассета не имеет никакого отношения к Рикардо. Да и ко мне, на самом деле. Так странно, правда? Одна из самых ценных вещей, которые у меня есть, и никак не связана с моей жизнью.

– Одна из самых ценных вещей, – повторил я.

– Знаете, как у людей спрашивают, что они вынесут из дома, если вдруг пожар. Я бы вынесла эту кассету. Может, потому, что у меня никогда не было своей семьи, и тут нет ни фотоальбомов, ничего такого.

– А тот парень, который меня встретил?

– А что с ним?

– Он не ваша семья?

– Съемщик, – сказала Консу, – такой же, как и другие. Она подумала секунду и добавила: – Мои съемщики и есть моя семья.

С этими словами, сказанными с образцово мелодраматической интонацией, она вышла на улицу и оставила меня одного.

На кассете двое мужчин беседовали на английском. Они говорили о погодных условиях (хороших), а потом о работе. Один разъяснял другому, сколько часов по санитарным нормам можно летать без перерыва и отдыха. Микрофон (если там был микрофон) ловил какое-то непрерывное жужжание, и на этом однообразном фоне периодически шуршала бумага.

– Мне дали вот эту таблицу, – говорил первый.

– Ну, посмотри в ней, – говорил второй, – а я беру на себя самолет и радио.

– Ладно. Но тут речь только про рабочее время, не про перерывы.

– Да уж, непонятно.

Помню, я слушал эту запись несколько минут, напряженно пытаясь установить ее связь с Лаверде, пока не осознал, со смесью недоумения и растерянности, что люди на кассете не имеют никакого отношения к смерти Рикардо Лаверде, и больше того, они ни разу не упомянули Рикардо. Один из мужчин сказал что-то про сто тридцать шесть миль, отделявшие их от VOR[28]28

VOR – всенаправленный радиомаяк, который позволяет самолетному оборудованию определить направление и расстояние до него.

[Закрыть], и что надо снизиться на тридцать две тысячи футов и сбросить скорость, так что пора уже приступать. И тут второй произнес слова, изменившие все: «Богота, Американ девять шесть пять, разрешите снижение». Я не мог поверить, что мне потребовалось столько времени, чтобы понять: через несколько минут этот самолет врежется в Эль-Дилувио, и среди жертв будет женщина, которая летела на праздники к Рикардо Лаверде.

– Американ Эйрлайнс Оперейшнс в Кали, здесь Американ девять шесть пять. Как слышите?

– Продолжайте связь. Американ девять шесть пять, снижайтесь, это Кали.

– Хорошо, Кали. Будем через двадцать пять минут.

Вот что слушал Рикардо Лаверде незадолго до гибели: черный ящик самолета, в котором разбилась его жена. Это озарение было как пощечина, я будто потерял равновесие, весь мой мир вдруг пошатнулся. Но как же он раздобыл эту запись? Разве можно просто взять и попросить запись из черного ящика разбившегося самолета, и получить ее, как, не знаю, какой-нибудь кадастровый документ? Говорил ли Лаверде по-английски или хотя бы понимал ли его в достаточной степени, чтобы прослушать этот разговор, и понять его, и скорбеть о жене? Да, особенно чтобы скорбеть. Или, может, чтобы скорбеть о ней, ему не было нужды хоть что-то понимать, потому что в этой беседе о его жене не было ни слова? Может, достаточно было осознания, чудовищного осознания, что там, совсем рядом с пилотами, сидит одна из пассажирок этого рейса? Прошло два с половиной года, ответов не было. На кассете капитан запрашивал номер стоянки (два), затем номер полосы (ноль один), включил посадочные огни, потому что в зоне маневрирования было много других самолетов, затем пилоты стали обсуждать точку в сорока семи милях на север от Рио-Негро и сверяться со схемой захода на посадку. И наконец зазвучало объявление для пассажиров: «Дамы и господа, говорит капитан корабля. Мы приступаем к снижению».

Они приступили к снижению. Одна из дам на борту – Элена Фриттс, она возвращается из Майами, куда ездила навестить больную мать, или на похороны бабушки, или просто повидать друзей, провести с ними День благодарения. Нет, все-таки к матери, к больной матери. Возможно, о ней и думает Элена Фриттс, и беспокоится, правильно ли поступила, оставив ее одну. А еще она думает о Рикардо Лаверде, о своем муже. Думает ли она о муже? Она думает о муже, который вышел из тюрьмы. «Хочу пожелать всем счастливых праздников. Пусть новый тысяча девятьсот девяносто шестой год принесет вам здоровье и благополучие, – говорит капитан. – Спасибо, что летаете с нами». Элена Фриттс думает о Рикардо Лаверде. Она думает, что они смогут продолжить жить с того места, на котором тогда остановились. А тем временем в кабине капитан предлагает второму пилоту арахис. «Нет, спасибо», – отвечает тот. «Красивый вечер, да?» – говорит капитан. Второй пилот отвечает: «Да, приятно здесь». Они обращаются в командно-диспетчерский пункт, просят разрешения на снижение, из пункта им говорят, чтобы снижались на эшелон два ноль ноль, а потом капитан произносит с густым акцентом: «Feliz Navidad, señorita»[29]29

Счастливого Рождества, сеньорита (исп.)

[Закрыть].

О чем думает на своем месте Элена Фриттс? Почему-то я представляю себе, что она сидит у окна. Тысячи раз я воображал этот момент, тысячу раз рисовал его себе, как сценограф рисует сцену, наполняя его разными предположениями, от одежды на Элене (легкая светло-голубая блузка, туфли на босу ногу) – до ее взглядов и предрассудков. На картинке, которую я придумал и в которую поверил, слева от Элены – окно, а справа – спящий сосед (волосатые руки, внезапные всхрапы). Столик откинут: Элена Фриттс хотела было убрать его, когда объявили о начале снижения, но пока что стюардесса не забрала у нее пластиковый стаканчик. Элена Фриттс смотрит в окно и видит ясное небо; она не знает, что самолет снижается до высоты двадцать тысяч футов; ей это неважно. Ей хочется спать. Уже больше девяти часов, а ее путешествие началось очень рано: мать живет не в самом Майами, а в пригороде. А может, и вообще в другом месте, скажем, в Форт-Лодердейле или в Корал-Спрингс, в одном из этих маленьких городков во Флориде, что представляют собой, по сути, гигантские дома престарелых, куда стекаются старики со всей страны, чтобы провести последние дни вдали от холода, стресса и обиженных взглядов своих детей. Так что тем утром Элене Фриттс пришлось встать ни свет ни заря. Сосед, которому все равно нужно было в Майами, вызвался отвезти ее в аэропорт, и два-три часа Элена ехала с ним по тамошним прямым шоссе, известным всему миру своими анестезирующими свойствами. Сейчас она думает только о том, чтобы успеть в Кали на пересадку и прилететь в Боготу такой же усталой, как все пассажиры, которые летят с этой пересадкой, но более довольной, потому что там ждет мужчина, который любит ее. Она думает об этом, а еще о том, как примет душ и ляжет спать. Голос снизу, из Кали, спрашивает:

– Борт Американ девять шесть пять, удаление от Кали?

– Прошу прощения?

– Удаление DME[30]30

DME – всенаправленный дальномерный радиомаяк диапазона УВЧ (РМД), предназначен для измерения дальности воздушного судна относительно места установки радиомаяка при полетах ВС по воздушным трассам и в районе аэродрома.

[Закрыть].

– Удаление от Кали, э-э, тридцать восемь.

– Где мы? – спрашивает второй пилот. – Мы сейчас направляемся…

– Вначале в Тулуа, так?

– Да. Куда мы идем?

– Не знаю. Что это? Что тут такое?

Боинг 757 снизился до тринадцати тысяч футов, но Элена Лаверде этого не замечает. Вечер темный, но ясный, внизу вырисовываются очертания гор. Элена смотрит на свое отражение в окне и спрашивает себя, что она здесь делает, не ошибка ли это – прилететь в Колумбию, можно ли починить ее брак или мать была права, когда сказала таким тоном, будто предрекала апокалипсис: «Если ты вернешься к нему, это будет последнее проявление твоего идеализма». Элена Фриттс готова признать собственный идеализм, но ведь это не значит, что она обречена всю жизнь принимать неправильные решения: идеалисты тоже иногда делают верный выбор. Выключается свет, лицо в окне исчезает, и Элена Фриттс думает, что ей все равно, что там сказала мать: ни за что на свете она не оставила бы Рикардо одного в его первый сочельник на свободе.

– Не знаю, мне плохо видно, – говорит капитан. – Не знаю, в чем дело.

– Поворачиваем налево? Поворачивать?

– Нет… Нет, не надо. Идем прямо.

– Докуда?

– До Тулуа.

– Это направо.

– Куда мы идем? Давай направо. Нам в Кали. Тут мы просрали поворот, да?

– Да.

– Как это нам так удалось? Направо, направо сейчас же.

Элена Фриттс сидит в эконом-классе и не подозревает, что что-то идет не так. Если бы она разбиралась в летном деле, ее могла бы насторожить внезапная смена курса, она могла бы догадаться, что пилоты отклонились от маршрута. Но нет: Элена Фриттс не разбирается в летном деле и не подозревает, что снижение на высоту менее десяти тысяч футов в незнакомой гористой местности может быть очень опасным. О чем же тогда она думает?

О чем думает Элена Фриттс в момент своей гибели?

В кабине пилота раздается сигнал тревоги. «Terrain, terrain»[31]31

Сигнал, который включается в случае слишком быстрого приближения к земле (буквально означает «земля»).

[Закрыть], – повторяет механический голос. Но Элена Фриттс не слышит его: с ее места не слышно сигналов тревоги и не видно опасной близости гор. Экипаж прибавляет мощности, но не отпускает тормоза. Самолет ненадолго приподнимает нос. Этого недостаточно.

– Вот дерьмо, – говорит пилот. – Давай, давай, на себя.

О чем думает Элена Фриттс? О Рикардо Лаверде? О наступающих праздниках? О детях? «Вот дерьмо», – говорит капитан в кабине, но Элена Фриттс не слышит его. Есть ли дети у Элены Фриттс и Рикардо Лаверде? Где эти дети, если они существуют, и как изменилась их жизнь после того, что случилось с их отцом? Знают ли они причину его отсутствия или росли, опутанные сетью семейных обманов, продуманных мифов и поддельной хронологии?

– На себя, – говорит капитан.

– Все нормально, – говорит второй пилот.

– На себя, – говорит капитан. – Потихоньку, потихоньку.

Автопилот отключился. Рычаг начинает трястись в руках у пилота, это значит, скорости самолета не хватает, чтобы удерживать его в воздухе.

– На себя, давай, – говорит капитан.

– Окей, – говорит второй пилот.

– На себя, на себя, на себя.

Снова звучит сирена.

«Pull up»[32]32

«Наверх», или «на себя» (имеется в виду штурвал). Эта команда означает, что нужно срочно попробовать подняться выше, вероятно, в связи с тем, что внизу внезапно появилось препятствие.

[Закрыть], – говорит механический голос.

Раздается, обрывается и раздается снова крик – или что-то похожее на крик. Звук, который я не смог определить ни тогда, ни потом: нечеловеческий или, скорее, сверхчеловеческий – звук замирающей жизни и распадающейся материи. Шум вещей, падающих с высоты, шум, который не затихает никогда, который с того вечера все звучит у меня в голове и не хочет уходить, который будет вечно висеть в моей памяти, словно полотенце на крючке.

Этот шум – последнее, что слышали пассажиры рейса 965.

После него запись прерывается.

Я долго не мог прийти в себя. Нет ничего более непристойного, чем шпионить за чьими-то последними секундами: они должны оставаться нерушимой тайной, умирать вместе с умирающим; и все же здесь, на кухне старого дома в Ла-Канделарии, последние слова пилотов стали частью моего жизненного опыта, хоть я и не знал тогда и не знаю до сих пор, кто были эти несчастные, как их звали, что они видели в зеркале. Эти люди, в свою очередь, не знали ничего обо мне, и все же их последние секунды теперь принадлежат мне и со мной останутся. По какому праву? Ни их жены, ни родители, ни дети не услышали слов, которые услышал тогда я; возможно, они прожили те два с половиной года, постоянно спрашивая себя, что говорил их муж, отец или сын перед тем, как врезаться в Эль-Дилувио. Я, хоть и не имел никакого права, теперь знал это; они, кому эти голоса принадлежали по закону, не знали. И я подумал: на самом деле у меня не было права слушать эту смерть, потому что эти погибшие мужчины мне чужие, а женщина в салоне никогда не будет среди моих мертвых.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?