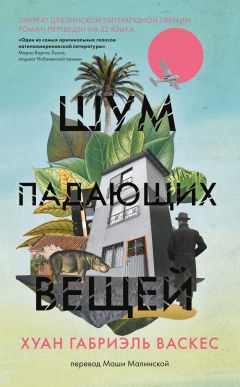

Текст книги "Шум падающих вещей"

Автор книги: Хуан Васкес

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

И все же эти звуки теперь принадлежали моей памяти. Как только запись растворилась в тишине, как только шум трагедии уступил место покою, я сразу понял, что предпочел бы никогда не слышать этих звуков и что теперь я обречен слушать их вечно. Это были не мои мертвецы, у меня не было права слушать их последние слова (как сейчас у меня, возможно, нет права воспроизводить их в своем рассказе – без сомнения, с некоторыми неточностями), но слова и голоса этих мертвецов заглатывали меня, как водоворот заглатывает усталое животное. А еще эта запись своей властью изменила прошлое: плач Лаверде больше не был прежним, тем плачем, что я услышал в Доме поэзии. Теперь он обрел плотность, которой раньше был лишен, потому что я услышал то, что слушал в тот день Лаверде, сидя на потертом кожаном диване. То, что мы называем опытом, – это не перечень наших страданий, а сочувствие, которое мы научились испытывать при виде страданий чужих.

Позже я разузнал больше о черных ящиках. К примеру, выяснил, что они на самом деле не черные, а оранжевые, и располагаются в хвостовой части самолета, которую мы, профаны, называем хвостом, потому что там у них больше шансов пережить аварию. И что черные ящики могут ее пережить: они выдерживают вес 2250 килограммов и температуру до 1100 градусов Цельсия. Когда черный ящик падает в море, активируется передатчик, и черный ящик испускает сигналы на протяжении тридцати дней (столько времени есть у властей, чтобы найти его, выяснить причины авиакатастрофы и постараться сделать так, чтобы подобное не повторилось. Вряд ли кто-то мог бы предположить, что у черного ящика может обнаружиться другой адресат, что он окажется в руках, не предусмотренных его жизненным планом. И все же именно так вышло с черным ящиком рейса 965: пережив авиакатастрофу, он загадочным образом превратился в черную кассету с оранжевой этикеткой и сменил двух хозяев, прежде чем стать частью моих воспоминаний. Таким образом, получается, что этот механизм, призванный быть электронной памятью самолета, в конце концов стал неотъемлемой частью моей памяти. Он уже там, и с этим ничего не поделаешь. Забыть о нем невозможно.

Я пробыл в доме в Ла-Канделарии еще какое-то время. Я задержался там не только чтобы еще раз послушать кассету (я прослушал ее трижды), а потому что мне было совершенно необходимо вновь увидеть Консу. Что еще она знала о Рикардо Лаверде? Может, она не стремилась пускаться в откровенности, не хотела сдаваться мне на милость и отвечать на все мои расспросы, потому и оставила меня одного у себя дома наедине с самой ценной из своих вещей. Вечерело. Я выглянул на улицу. Уже зажигались желтоватые фонари, белые стены домов постепенно меняли цвет. Было холодно. Я посмотрел по сторонам. Консу нигде не было видно, так что я вернулся на кухню и в самом большом пакете обнаружил маленький бумажный пакет, в который как раз поместилась бы небольшая бутылка агуардьенте[33]33

Крепкий алкогольный напиток, в Колумбии агуардьенте, как правило, делают из сахарного тростника с добавлением аниса.

[Закрыть]. Ручка на нем писала плохо, но мне все же удалось нацарапать:

«Дорогая Консу!

Я прождал вас почти час. Спасибо, что дали мне послушать эту запись. Я хотел поблагодарить вас лично, но не удалось.»

Накорябав эти слова, внизу я поставил подпись – свое полное имя и фамилию, такую необычную для Колумбии. Она всегда ввергает меня в смущение: в моей стране многие не доверяют людям, которым приходится произносить свою фамилию по буквам. Потом я разгладил пакет рукой и положил его на магнитофон, зажав один из уголков кассетной декой. Я вышел в город в смятенных чувствах, уверенный лишь в одном: я не хотел возвращаться домой, хотел сберечь только для себя то, что со мной произошло, эту тайну, при раскрытии которой я присутствовал. Я подумал, что никогда больше мне не подойти так близко к жизни Рикардо Лаверде, как тогда, в те минуты, что длилась запись. Мне не хотелось, чтобы это странное возбуждение улеглось, так что я спустился к Седьмой улице и направился к центру Боготы, на север мимо площади Боливара, лавируя между прохожими на людном тротуаре, снося толчки от тех, кто спешил сильнее меня, сталкиваясь с теми, кто шел мне навстречу, ища тихие переулки. Я даже заглянул на сувенирный рынок на Десятой улице, да, вроде на Десятой, и все это время думал, что не хочу домой, что Аура и Летисия принадлежат иному миру, не имеющему ничего общего с тем, в котором обитала память о Рикардо Лаверде, и уж тем более с тем, в котором разбился рейс 965. Нет, я не мог пойти домой. Об этом я думал, приближаясь к Двадцать второй улице: как бы оттянуть возвращение домой, как бы пожить подольше в черном ящике, с черным ящиком, и тогда мое тело приняло решение за меня. Я вошел в порнокинотеатр, где женщина с очень светлыми длинными волосами, стоя голой на фоне встроенной кухни, закинула ногу на плиту так, что каблук зацепился за решетку конфорок, и удерживала хрупкое равновесие, пока одетый мужчина входил в нее, одновременно давая указания, которые невозможно было разобрать, потому что движения его губ совершенно не совпадали со словами, которые он произносил.

В Великий четверг 1999 года, девять месяцев спустя после встречи с домовладелицей Рикардо Лаверде и за восемь месяцев до начала нового тысячелетия, я вернулся домой и обнаружил на автоответчике женский голос и номер телефона. «Это сообщение для сеньора Антонио Яммары», – говорил голос, юный, но полный меланхолии, усталый и чувственный, голос женщины, которой рано пришлось повзрослеть. «Ваше имя мне сказала сеньора Консуэло Сандоваль, а ваш номер я нашла сама. Надеюсь, вы не рассердитесь, вы есть в справочнике. Перезвоните мне, пожалуйста, мне нужно с вами поговорить». Я перезвонил сразу же.

– Я ждала вашего звонка, – сказала женщина.

– С кем я говорю?

– Простите, если побеспокоила вас, – сказала она. – Меня зовут Майя Фриттс, не знаю, говорит ли вам о чем-то моя фамилия. На самом деле она не моя, а моей матери, а моя настоящая фамилия – Лаверде.

Я молчал, и она добавила, хоть в этом уже и не было необходимости:

– Я дочь Рикардо Лаверде. Мне нужно задать вам несколько вопросов.

Кажется, я что-то сказал в ответ, а может, просто повторил имена, ее и ее отца. Майя Фриттс, дочь Рикардо Лаверде, продолжала:

– Но, видите ли, я живу далеко и не смогу приехать в Боготу, это долгая история. Поэтому я хочу попросить вас о двойном одолжении: приезжайте на день ко мне. Я хочу, чтобы вы приехали поговорить о моем отце и рассказали мне все, что знаете. Да, это большое одолжение, но здесь тепло и вкусно кормят, обещаю, вы не пожалеете. Что скажете, сеньор Яммара? Если у вас есть под рукой бумага и карандаш, давайте я объясню вам, как доехать.

III. Взгляд отсутствующих

На следующий день в семь часов утра, позавтракав одним лишь черным кофе, я уже ехал по Восьмидесятой улице к западному выезду из города. Утро было холодное и ненастное, а движение – плотное и даже агрессивное. И все же я довольно быстро добрался до границы города, где меняется пейзаж, а легкие чуют внезапное отсутствие загрязнений. Выезд из города с годами изменился: широкие свежезаасфальтированные трассы сияли ослепительно белыми полосами зебры и прерывистой линии разметки на проезжей части. Не знаю, сколько раз еще ребенком я проделывал подобный путь, сколько раз поднимался на горы, окружающие Боготу, чтобы потом за каких-нибудь три часа стремительно спуститься с наших холодных и дождливых двух тысяч шестисот метров в долину реки Магдалена, частично расположенную ниже уровня моря, где в некоторых злополучных регионах температуры могут достигать сорока градусов. Одним из таких мест был город Ла-Дорада, расположенный на полпути из Боготы в Медельин и часто используемый путешественниками как место отдыха, встречи, а иногда и как своего рода курорт. В окрестностях Ла-Дорады, в месте, которое по описанию показалось мне чуждым этому городу, его суете и пробкам, и жила Майя Фриттс. Но вместо того, чтобы думать о ней и о случае, который нас свел, я все четыре часа думал об Ауре, а точнее о том, что произошло между нами с Аурой накануне вечером.

После того, как я под диктовку Майи Фриттс записал адрес и с грехом пополам накорябал на обороте листа карту (на другой стороне были мои заметки для одной из ближайших лекций; мы должны были выяснить, имела ли Антигона[34]34

Героиня пьесы Софокла. Ее брат Полиник погиб в борьбе за фиванский трон, и новый правитель, Креонт, запретил предавать его тело земле. Антигона решила похоронить брата, несмотря на приказ Креонта, чтобы спасти его память от позора.

[Закрыть] право нарушить закон, чтобы похоронить брата), мы с Аурой самым мирным образом принялись за наши обычные вечерние дела: пока Летисия смотрела мультфильм, мы вдвоем готовили ужин, рассказывали друг другу, как прошел день, смеялись, касались друг друга, сталкиваясь в нашей тесной кухне. Больше всего Летисии нравился «Питер Пэн», а еще «Книга джунглей». Аура купила ей пару кассет «Маппет-шоу»[35]35

Англо-американское юмористическое телешоу (1976–1981 гг.). Главными героями шоу были куклы, знакомые зрителям по «Улице Сезам».

[Закрыть], не чтобы ее порадовать, а, скорее, потакая своей собственной ностальгии, стремясь вспомнить свою привязанность к Графу фон Знаку и беспричинное презрение к Мисс Пигги. Но нет, в тот вечер в нашей квартире звучало не «Маппет-шоу», а какой-то из тех двух мультфильмов. «Питер Пэн», да, точно, это был «Питер Пэн». «Эта история случалась раньше и будет случаться вновь и вновь»[36]36

Первая фраза мультфильма 1953-го года.

[Закрыть], – неизвестный рассказчик как раз произнес первую фразу, когда Аура, не по сезону облачившаяся в красный фартук с изображением Санта-Клауса, сказала, не глядя мне в глаза:

– Я тут кое-что купила. Напомни мне потом тебе показать.

– Что?

– Кое-что, – сказала Аура.

Она помешивала что-то на плите, вытяжка работала на полную мощность, вынуждая нас почти кричать, лампочка над плитой заливала ее лицо медью. «Какая ты красивая, – сказал я. – Все никак не привыкну». Она улыбнулась, хотела что-то мне сказать, но тут в дверях появилась Летисия, тихая, благонравная, с хвостиком, ее каштановые волосы еще не высохли после ванной. Я взял ее на руки, спросил, хочет ли она есть, и тот же медный свет заиграл на ее лице. Ее черты были моими, не Ауры, и это всегда трогало меня и в то же время огорчало. Пока мы ели, эта мысль не отпускала меня: что Летисия могла бы быть похожа на Ауру, могла бы унаследовать ее красоту, а вместо этого унаследовала мои грубые линии, слишком широкую кость и слишком крупные уши. Может, поэтому я так пристально ее разглядывал, укладывая спать. Я посидел с ней немного в темноте ее комнаты, нарушаемой лишь ночником в форме воздушного шара. Ночник испускал слабый приглушенный свет и менял цвет в течение ночи, так что комната Летисии светилась нежно-голубым, когда она звала меня, потому что ей приснился кошмар, и розоватым или бледно-зеленым, когда она звала меня, потому что в ее бутылочке закончилась вода. Так вот: там, в цветных сумерках, пока Летисия засыпала и замедлялся шепот ее дыхания, я разглядывал ее черты и размышлял об играх генетики у нее на лице, обо всех этих белках и их загадочном движении, имеющем целью отпечатать на ее подбородке – мой, явить мой цвет волос – в волосах моей девочки. Обо всем этом я думал, когда дверь приоткрылась, появилась полоса света, на ее фоне проступил силуэт Ауры, и рука поманила меня.

– Уснула?

– Да.

– Точно?

– Да.

Она взяла меня за руку и повела в гостиную, мы сели на диван. Она уже убрала со стола, из кухни доносился шум посудомоечной машины, напоминающий предсмертный клекот старой голубки. (Обычно мы не сидели в гостиной после ужина: нам больше нравилось залечь в кровать и посмотреть какой-нибудь старый американский ситком, что-нибудь легкое, веселое и утешительное. Аура привыкла обходиться без вечерних выпусков новостей и, хоть и любила пошутить над моим бойкотом, прекрасно понимала, насколько серьезно я его воспринимаю. Я не смотрел новости, да, вот так вот. Еще много времени должно было пройти, чтобы я снова смог выносить их, чтобы я снова смог впустить новости моей страны в мою жизнь.) «Смотри», – сказала Аура. Она протянула руки к другому краю дивана и взяла оттуда небольшой сверток в газетной бумаге.

– Это мне? – спросил я.

– Нет, это не подарок, – ответила она. – Точнее, он для нас обоих. Вот черт, я не знаю, правда не знаю, как это делается.

Стыд нечасто беспокоил Ауру, и все же именно стыд проступал сейчас в каждом ее движении. Затем ее голос (очень взволнованный) стал объяснять мне, где она купила вибратор, сколько он стоил, каким образом она заплатила за покупку, чтобы не оставить следов, как ненавидела в тот момент все годы религиозного воспитания, из-за которых в магазине на Девятнадцатой улице почувствовала, что в наказание с ней случатся ужасные вещи и что этой покупкой она застолбила себе место в аду. Аппарат был фиолетового цвета, шершавый наощупь, с невообразимым количеством кнопок и функций, но не той формы, какую приписал бы ему я со своим чересчур буквальным мышлением. Я смотрел на аппарат, дремавший у меня в ладони, а Аура смотрела, как я на него смотрю. Я не мог отогнать от себя слово «утешитель», которым иногда называют эту вещь: Ауре как женщине требовалось утешение, Аура – безутешная женщина.

– Что это? – спросил я. Глупейший вопрос.

– Ну а что это может быть? – сказала Аура, – Это для нас с тобой.

– Нет, – сказал я. – Это не для нас.

Я встал, выпустил его из рук, он упал на стеклянный столик и слегка подпрыгнул (в конце концов, он был сделан из эластичного материала). При других обстоятельствах этот звук мог бы меня позабавить, но не тогда и не там. Аура взяла меня под руку.

– Антонио, в этом нет ничего такого. Он для нас с тобой.

– Нет, не для нас.

– С тобой случилось несчастье, ничего в этом нет, я люблю тебя, – говорила Аура. – Ничего, это все ничего, мы же с тобой вместе.

Фиолетовый вибратор, или утешитель, затерялся на столе среди пепельниц, подставок под стаканы и книг, выбранных исключительно Аурой: «Колумбия с высоты птичьего полета», объемная монография, посвященная Хосе Селестино Мутису[37]37

Хосе Селестино Мутис (1732–1808) – испанский ученый, ботаник, натуралист, врач и математик. Большую часть жизни прожил в Боготе, которая благодаря ему стала важным научным центром. Например, благодаря ему там была построена первая в Латинской Америке астрономическая обсерватория.

[Закрыть], и недавно опубликованный альбом аргентинского фотографа с видами Парижа (его Аура не выбирала, ей его подарили). Я почувствовал стыд, детский и абсурдный.

– Так тебе нужно утешение? – спросил я.

Тон мой удивил даже меня самого.

– Что?

– Это же утешитель. Тебе нужно утешение?

– Не надо, Антонио. Мы же вместе. С тобой произошло несчастье, но мы вместе.

– Это только со мной оно произошло, не будь идиоткой, – сказал я. – Это в меня стреляли.

Я немного успокоился.

– Прости, – сказал я. – Мне врач сказал…

– Но ведь уже три года прошло.

– Он сказал не беспокоиться, сказал, тело само умеет восстанавливаться.

– Три года, Антонио. Сейчас проблема уже в чем-то другом. Я люблю тебя, мы вместе.

Я ничего не ответил.

– Мы найдем способ, – сказала Аура.

Я ничего не ответил.

– Столько есть пар… Мы же с тобой не единственные.

Но я ничего не ответил. Видимо, где-то перегорела лампочка, в гостиной стало чуть темнее. Диван, оба стула и единственная картина – Сатурнино Рамирес, пара бильярдистов, играющих по какой-то необъяснимой причине в темных очках, – вдруг стали менее четкими. Я ощутил усталость и потребность в болеутоляющем. Аура снова села на диван, она закрыла лицо руками, но, похоже, не плакала.

– Я думала, ты будешь за, – сказала она. – Что я хорошо придумала.

Я развернулся и вышел, оставив ее в комнате одну, возможно, даже на середине фразы. Я заперся в ванной. В узком синем шкафчике нашарил таблетки, белую пластиковую баночку с красной крышкой, которую Летисия основательно пожевала и даже умудрилась сломать, к нашему с Аурой ужасу (в конце концов оказалось, что таблеток, спрятанных под слоем ваты, она не нашла, но девочка двух-трех лет находится в опасности постоянно, весь мир для нее – это одна большая опасность). Я принял три таблетки, запив их водой из-под крана; доза была больше рекомендуемой и рекомендованной, но мои размеры и вес позволяют мне слегка злоупотреблять, когда боль очень сильна. Потом я долго стоял под душем, это всегда приносит мне облегчение. Когда я вернулся в спальню, Аура уже спала или притворялась, что спит, так что я постарался не разбудить ее или же не нарушить столь удобной иллюзии. Я разделся и лег рядом, но спиной к ней, и тут же отключился: сон словно обрушился на меня.

Было очень рано, особенно для Страстной пятницы, когда я вышел из дома на следующее утро. Свет еще не успел заполнить квартиру. Мне хотелось думать, что именно из-за этого, из-за всеобщей сонливости, витающей в воздухе, я не стал никого будить, чтобы попрощаться. Вибратор по-прежнему лежал на столике в гостиной, пластиковый и яркий, словно игрушка, брошенная Летисией.

В Альто-де-Триго на дорогу, словно сбившееся с пути облако, спустился густой туман, и почти нулевая видимость заставила меня сбросить скорость, так что даже местные жительницы на велосипедах стали меня обгонять. Туман собирался на стекле, словно роса, мне пришлось включить дворники, хоть дождя и не было, и силуэты – машина передо мной, пара солдат с одинаково вскинутыми автоматами по обе стороны дороги, навьюченный осел – постепенно проступали в этом молочном вареве, не пропускавшем свет. Я подумал о низко летающих самолетах («на себя, на себя, на себя»), о тумане и об аварии в Эль-Табласо[38]38

В 1947 году в муниципалитете Субачоке произошла авиакатастрофа: самолет авиакомпании «Авианка» разбился, врезавшись в гору Эль-Табласо.

[Закрыть], но не смог вспомнить, была ли ей виной плохая видимость на этих предательских высотах. В Гуадуасе туман рассеялся так же внезапно, как и появился, небо внезапно очистилось, и волна жары преобразила день взрывом растительности и запахов, на обочине стали появляться лотки с фруктами. Я вспотел. Открыв окно, чтобы купить у уличного продавца пива, которое потихоньку нагревалось в ящике со льдом, я почувствовал, как стекла моих темных очков заволокло пеленой. Но больше всего меня раздражал пот. Поры моего тела внезапно полностью завладели моим вниманием.

Я добрался до места уже за полдень. Почти час простоял в пробке в Гуариносито (сломанная ось грузовика может сыграть роковую роль на двухполосной дороге без обочин), затем на горизонте показались утесы и началась зона скотоводческих хозяйств. Я увидел, как и ожидалось, маленькую неказистую школу, проехал указанное расстояние вдоль большой белой трубы, тянувшейся вдоль дороги, и свернул налево, в направлении реки Магдалена. Миновал металлическую конструкцию, на которой когда-то висел билборд, – теперь она издалека напоминала огромный брошенный корсет (несколько грифов обозревали свои владения, сидя на перекладинах). Проехал корыто, из которого пили две коровы, пихаясь и толкая друг друга, головы их защищал от солнца тонкий алюминиевый козырек. Метров через триста по грунтовой дороге мне встретились несколько групп голых по пояс детей – они вопили, хохотали и поднимали облака пыли. Один из них вытянул маленькую смуглую руку с поднятым большим пальцем. Притормозив, я съехал на обочину. Стоило остановиться, как я снова ощутил на лице и во всем теле чудовищную полуденную жару. На меня вновь навалились влажность и запахи. Мальчик заговорил первым:

– Мне туда же, куда и вам, сеньор.

– Я еду в Лас-Акасиас, – сказал я. – Если ты знаешь, где это, я тебя подвезу.

– Это мне не подойдет, сеньор, – сказал он, ни на секунду не переставая улыбаться. – Это вам вон туда. Та собака как раз оттуда. Она не кусается, не бойтесь.

Собака оказалось усталой черной немецкой овчаркой с белым пятном на хвосте. Она заметила мое присутствие, навострила уши и без интереса на меня посмотрела; потом покрутилась под манговым деревом, обнюхала землю, прижав к ребрам хвост, похожий на метелку для пыли, и наконец улеглась под деревом и принялась вылизывать лапу. Мне стало ее жаль: такая шерсть не для этого климата. Я проехал еще немного, держась под деревьями, густые кроны которых почти не пропускали свет, и притормозил возле ворот с толстыми колоннами и деревянной перекладиной, на которой висела табличка, словно только что пропитанная маслом, а на табличке было выжжено скучное невыразительное название асьенды. Мне пришлось вылезти из машины, чтобы открыть ворота: щеколда словно навеки застряла на своем месте. Еще какое-то время я ехал через луг по дороге, проложенной другими автомобилями: две земляные колеи отделял друг от друга гребень жесткой травы. Наконец, миновав столб, на котором отдыхал небольшой гриф, я подошел к белому одноэтажному дому.

Я позвонил, но никто не вышел. Дверь была открыта; внутри виднелся стеклянный стол и светлые кресла, над которыми царственно парил вентилятор. Его лопасти словно подчинялись некой внутренней силе, взяв на себя миссию по борьбе с высокими температурами. На террасе висело несколько цветных гамаков, под одним из них валялась надкусанная гуава, которую теперь пожирали муравьи. Я хотел было крикнуть, есть ли кто дома, но тут услышал свист, и мне потребовалась пара секунд, чтобы обнаружить за бугенвиллеями и гуанабанами, окружавшими дом, странную фигуру, которая размахивала руками, словно призывая на помощь. Было что-то страшное в ее непропорционально большой голове и чересчур толстых ногах, но я не мог хорошенько разглядеть ее: пока я шел к ней, все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не подвернуть ногу, споткнувшись о камень или кочку, и не расцарапать лицо о нижние ветви деревьев. За домом блестел прямоугольник бассейна, не особенно опрятного: голубая горка с поблекшей от солнца краской, круглый стол со сложенным зонтом, сетка для уборки стояла прислоненная к дереву, словно ее ни разу не использовали. Вот о чем я думал, подходя к белому чудищу, но к этому моменту голова его уже превратилась в маску с сеткой, а рука – в перчатку с толстыми пальцами. Женщина сняла маску, быстро провела рукой по волосам (светло-каштановым, остриженным нарочито грубо и причесанным откровенно небрежно), без улыбки поздоровалась и объяснила, что ей пришлось оторваться от осмотра ульев, чтобы прийти меня поприветствовать. Но теперь ей нужно было возвращаться к работе. «Глупо будет вам сидеть дома и скучать, дожидаясь меня, – сказала она, четко выговаривая каждый звук, будто от этого зависела ее жизнь. – Вы когда-нибудь видели соты вблизи?»

Я тут же понял, что она примерно моего возраста, может, парой лет старше или младше. Уж не знаю, что за таинственный язык объединяет людей одного поколения: совокупность слов или жестов, а может, определенный тембр голоса, определенная, одна на всех, манера здороваться, двигаться, благодарить или, садясь, закидывать ногу на ногу. У нее были самые светлые зеленые глаза, что я когда-либо видел, а девичья кожа на лице словно вступала в противоречие с выражением зрелой, много пережившей женщины. Лицо ее было как праздник, когда все гости уже разошлись. На ней не было украшений, кроме двух крохотных бриллиантов (мне показалось, что это бриллианты) в узких мочках. Майя Фриттс в защитном костюме, скрывавшем ее тело, провела меня в сарай, который, вероятно, раньше был стойлом. Пахло навозом, на стене висела пара масок и белый комбинезон.

– Наденьте это, – сказала она, – Мои пчелы не любят яркие цвета.

Я бы не назвал синий цвет своей рубашки таким уж ярким, но решил не спорить.

– А я не знал, что пчелы различают цвета, – начал было я, но она уже надевала на меня белую шляпу и объясняла, как крепить нейлоновую сетку к маске. Пропуская завязки у меня под мышками, чтобы связать их за спиной, она обняла меня, словно пассажир – мотоциклиста. Близость ее тела была приятна (мне показалось, я почувствовал, как ее грудь прижалась к моей спине), как и уверенность, с которой действовали ее руки, жесткость или бесстыдство, с которыми она касалась моего тела. Она откуда-то выудила еще пару белых шнурков, встала на одно колено, подвязала снизу штанины моих брюк и сказала безо всякого смущения, глядя мне в глаза: «Чтобы не кусали за чувствительные места». Потом она дала мне что-то вроде металлической бутыли, к которой крепились желтые меха, а себе в карман сунула красную щетку и стальной ломик.

Я спросил, давно ли у нее такое хобби.

– Никакое это не хобби, дорогой мой, – сказала она. – Я с этого живу. Лучший мед в регионе, уж извините, что сама вам это говорю.

– Вот это да. И как давно вы производите лучший мед в регионе?

Она рассказала мне об этом по пути к ульям. Об этом и не только – так я узнал, что несколько лет назад она переехала сюда жить, потому что эта асьенда – единственное ее наследство.

– Мои родители купили эту землю, примерно когда я родилась, – сказала она.

– Так значит, это все, что от них осталось, – предположил я.

– Еще остались деньги, – сказала Майя, – но их я потратила на юристов.

– Юристы стоят дорого, – сказал я.

– Они как собаки: почуют страх – и набрасываются на тебя. А я была совсем неопытная, когда все это началось. Кто-нибудь менее честный мог бы отобрать у меня все.

Достигнув совершеннолетия, она смогла сама распоряжаться собственной жизнью и принялась планировать отъезд из Боготы. Ей не было и двадцати, когда она окончательно переехала, бросив учебу и разругавшись из-за этого с матерью. Когда наконец было принято решение по делу о наследстве, Майя уже лет десять как жила здесь.

– И я никогда не пожалею, что уехала из Боготы. Я не могла больше там оставаться, ненавижу этот город. С тех пор я не возвращалась, не знаю, что там сейчас происходит, может, вы могли бы мне рассказать. Вы живете в Боготе?

– Да.

– И никогда не уезжали оттуда?

– Никогда, – сказал я. – Даже в худшие годы.

– Я тоже. Я все это пережила там.

– С кем вы тогда жили?

– С матерью, естественно. Теперь, когда я вспоминаю, наша жизнь кажется мне странной. Только мы вдвоем. А потом каждая пошла своей дорогой, знаете, как это бывает.

В 1992-м году она поставила в Лас-Акасиас первые неразборные ульи. Это было как минимум любопытное решение, учитывая, что Майя, по ее собственному признанию, знала тогда о пчеловодстве не больше моего. Те ульи протянули всего несколько месяцев: Майя ненавидела разрушать соты и убивать пчел, чтобы достать мед и воск, и тайно верила, что выжившие пчелы разносят весть по всей округе, так что в один прекрасный день во время сиесты в гамаке возле бассейна на нее обрушится целое облако жал, жаждущих мести. В итоге она заменила свои четыре неразборных улья на три рамочных, и ей никогда больше не приходилось убивать пчел.

– Но это было семь лет назад, – сказал я. – Вы не были в Боготе с тех пор?

– Была, по разным юридическим делам или чтобы найти ту женщину, Консуэло Сандоваль. Но я никогда не ночевала в Боготе и даже не оставалась там до темноты. Я бы этого просто не вынесла, не могу вынести там больше нескольких часов.

– И поэтому вы предпочитаете, чтобы люди приезжали к вам.

– Никто ко мне не приезжает. Но да, это правда. Поэтому я хотела, чтобы вы приехали сюда.

– Понимаю, – сказал я.

Майя подняла голову.

– Да, думаю, вы меня понимаете, – сказала она. – Думаю, так у всего нашего поколения, у тех, кто вырос в восьмидесятые, верно? У нас особые отношения с Боготой, мне кажется, это ненормально.

Последние слоги этой фразы потонули в пронзительном жужжании. Мы остановились в паре шагов от пасеки. Тут был небольшой уклон, из-за сетки мне было плохо видно, куда я ступаю, и все же я залюбовался лучшим зрелищем на свете: как человек хорошо делает свое дело. Майя Фриттс взяла меня под руку, подвела к улью сбоку, а не спереди, и жестами попросила бутылку, которую я нес все это время. Она подняла ее на уровень глаз и один раз сжала меха, чтобы опробовать механизм. Призрачная струйка белого дыма вылетела из горлышка и растворилась в воздухе. Майя вставила горлышко бутылки в отверстие в первом улье и снова сжала меха – раз, два, три – наполнив улей дымом, а потом резко сняла крышку, чтобы быстро пустить дым в глубину. Я сделал шаг назад, инстинктивно прикрыв лицо ладонью. Но там, где я ожидал увидеть рой разъяренных пчел, жалящих все, что встретится на пути, оказалось нечто ровно противоположное: пчелы сидели спокойно и тихо, тельца их соприкасались. Жужжание смолкло: я почти смог различить, как замирают крылышки, а черно-желтые кольца вдруг прекращают вибрировать, словно у них вдруг села батарейка.

– Что вы им туда напустили? – спросил я. – Что это в бутылке?

– Сухое дерево и коровий навоз.

– Дым их усыпляет? Что он с ними делает?

Майя Фриттс не ответила. Обеими руками она взяла первую рамку и резко ее встряхнула. Сонные или одурманенные пчелы попадали в улей.

– Дайте мне щетку, – сказала мне Майя Фриттс и аккуратно стряхнула самых упрямых, которые крепко уцепились за соты. Некоторые пчелы, любопытные, а может, просто пьяные, ползали по ее пальцам, пробирались между мягкими щетинками щетки, и Майя аккуратно снимала их, словно взмахами кисточки.

– Нет уж, милая, – говорила она. – Иди-ка домой.

Или:

– Слезай давай, не время шутки шутить.

Эта процедура – вытаскивание сот, сметание пчел, ласковые беседы – повторилась и в остальных ульях. Майя Фриттс глядела очень внимательно и наверняка запоминала все, что видела и чего я в своем невежестве увидеть не мог. Она поворачивала деревянные рамки, осматривала их со всех сторон и пару раз пустила дополнительную порцию дыма, словно опасаясь, что какая-нибудь недисциплинированная пчела возьмет, да и проснется не вовремя. Я воспользовался моментом, снял перчатку и подставил ладонь под струю холодного пахучего дыма, просто чтобы узнать о нем немного больше. Его запах, в котором было больше от дерева, чем от навоза, останется на моей коже до самого вечера, а кроме того, будет навечно связан с той долгой беседой с Майей Фриттс.

Проинспектировав все ульи, Майя Фриттс вернула на место в сарай дымарь, щетки и ломики и отвела меня в дом. Там оказалось, что ее работники все утро готовили для нас молочного поросенка. Войдя, я тут же почувствовал облегчение во всем теле, без единой жалобы принявшем полуденный зной. В этой тени и прохладе оно мгновенно ощутило, как настрадалось за день, втиснутое в комбинезон, маску и перчатки. Вся спина у меня была в поту, тело молило об утешении. Бешено вращались два вентилятора, один над гостиной, другой над столовой. Перед тем, как сесть за стол, Майя Фриттс принесла откуда-то плетеную коробку ручной работы размером с маленький чемоданчик. Крышка у нее была твердая, дно укрепленное, а по бокам – ручки или петли, чтобы удобнее было поднимать и переносить. Майя поставила коробку во главе стола, будто гостя, а сама села напротив. Накладывая салат из деревянной миски, она спросила меня, что я знаю о Рикардо Лаверде, успел ли по-настоящему узнать его.

– Немного, – сказал я. – Мы были знакомы всего несколько месяцев.

– Вам неприятно вспоминать об этом? Из-за несчастного случая, я имею в виду.

– Уже нет, – сказал я. – Но я правда мало о нем знаю. Знаю, что он очень любил вашу мать. Знаю о рейсе из Майами. А вот о вас я не знал.

– Вообще? Он никогда не говорил обо мне?

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?