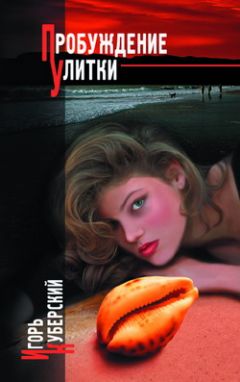

Текст книги "Пробуждение Улитки"

Автор книги: Игорь Куберский

Жанр: Эротическая литература, Любовные романы

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

V

– Я всегда была ужасно упрямая – меня нельзя было переупрямить. Поэтому меня били. Воспитательницы в детском саду и мать. Мать вообще зверела. А мальчишки – они меня охраняли. Я была их предводительницей. По заборам лазила. Волосы распущены, как знамя. Я была их знаменем. Я тоже дралась. Мы всегда побеждали. Но драться я не любила, хотя была сильной и меня боялись. А воспитательницы, они меня не боялись, они меня ненавидели. Знаешь, какие воспитательницы у нас были… Такие толстые тетки, фашистки. Они требовали, чтобы мы все делали по свистку. Когда мы сидели вокруг тетки, руки надо было держать вот так, – и она показывала, как следовало держать руки. – Они требовали, чтобы мы их слушали, но я не могла их слушать, они говорили чушь. Мне было пять лет, и я уже понимала, что они тупые как пробки. Тупые и поэтому жестокие. Я приходила домой и рассказывала отцу. А он у меня такой… он у меня домашний философ. В магазине он стесняется продавца, рта не может раскрыть, зато дома… дома он рассуждает о мировом добре и зле. Он выслушает меня и рассуждает, шагая по комнате: «Да, это известный метод воспитания, в основу его положен принцип кнута и пряника. Если воспитательница будет допекать тебя своей глупостью, ты можешь ей ответить: ваш интеллектуальный уровень лишает меня возможности объясниться с вами. Предлагаю вам отношения нейтралитета». И представляешь, наутро в детском саду – память у меня хорошая – я все это выкладываю воспитательнице. У нее глаза на лоб, и она мне тут же дает такую затрещину, что я кубарем качусь к двери. А дети смеются.

Но я все равно делала по-своему. Я в группе заводилой была, пела, играла на пианино, танцевала. Я лучше всех танцевала и пела, и в праздник без меня не обходилось. Помню, на Новый год меня вырядили Снегурочкой и песню заставили разучить, глупую такую песню, ты, наверное, знаешь, там такие слова: «Елочка, елочка, елочка, зажгись! Огоньки на елочке бойко скачут ввысь». Очень противная песня. А тут как раз я фильм посмотрела про Остапа Бендера. Остап Бендер был мой любимый герой. Помнишь, он там поет: «Где среди пампасов бегают бизоны, где за баобабами закаты, словно кровь…», там еще есть такие слова: «И одною пулей он убил обоих». Я все не понимала, как это – одной пулей. Спрашиваю у папы, а он глаза отводит, краснеет, говорит, что я это сама пойму, когда вырасту. Ну вот, а у меня тогда игрушечный пистолет был, ковбойский, в ствол у него спереди закладывался шарик на нитке. Нажмешь курок – и он хлопает. Я очень любила из него стрелять. Мне очень хотелось быть ковбоем. И вот на новогодний праздник меня вырядили в Снегурочку, с этим дурацким, как его, с серебряным кокошником. Ужасный наряд. И я вышла на сцену. А под нарядом у меня был пистолет спрятан. Тут тетка заиграла на пианино – у нас была одна играющая тетка, она очень плохо играла, только в до мажоре – она заиграла эту ужасную «елочку», а я вытащила из-под юбки свой ковбойский пистолет, выстрелила и запела: «Где среди пампасов бегают бизоны…» Я не помню, что там делала тетка, кажется, она перестала играть – она не умела подбирать на слух. А я, когда надо было спеть «и одною пулей он убил обоих», я снова зарядила пистолет и выстрелила, целясь в тетку. А в зале были родители. Только моих не было. Папа боялся ходить в детский сад, а мать вообще не обращала на меня внимания. Родители в зале ползали по полу от смеха. А я пела и стреляла. А потом гордо ушла со сцены. Я думала, какая я актриса, всех победила. А они там меня уже ждали, эти тетки. Они схватили меня за волосы и стали бить, молча, а я сопротивлялась. Тоже молча. Я кусалась, как волчонок. Но они были сильнее. Чтобы я не кусалась, они свалили меня на пол и били ногами. А зал за дверью аплодировал, там хотели, чтобы я еще раз вышла и спела. Потом я, кажется, болела два месяца и в детский сад не ходила. Я была в больнице, у меня было что-то с нервами. Врачи говорили, что это нервный срыв. А я еще больше ненавидела детский сад. Нет, матери я никогда не жаловалась, – я знала, что, если пожалуюсь, тетки меня еще больше накажут.

Я вообще часто болела, хотя считалась очень сильной. Бабушка мне рассказывала, что, когда я была совсем маленькой, меня отдали вместо яслей одной старухе. Мест в яслях не было, а эта старуха содержала что-то вроде яслей. Там было несколько таких, как я, кого не кормили грудью. Что-то этой старухе платили, и она нами занималась, пока родители на работе. Так вот, бабушка однажды после работы зашла за мной и видит: я лежу голая на кафельном полу, мне тогда месяца четыре было, а старуха меня сверху поливает из чайника холодной водой. А я ору во всю глотку. Наверно, меня надо было помыть после этих дел, а старуха была очень брезгливая. После этого бабушка меня оттуда забрала.

У меня на этом свете только один близкий человек – моя бабушка, если б не она, я бы, наверно, не выжила. Она мать моего отца, но она не такая, как он, он слабый, а она сильная. Она потеряла мужа во время войны, она была тогда еще совсем молодая, красивая, она и сейчас красивая, ты же видел ее фотографию, красивая, правда же? И после войны к ней многие сватались, но она не захотела ни с кем быть. Она так и осталась одна, воспитала моего отца, а потом меня. Отец, наверно, пошел в дедушку, дедушку убили сразу же, как только он оказался на фронте, в первые дни. Отцу тогда было всего два года, и он ничего не помнит. Отец вообще от жизни далек: он пишет стихи про пальмы и тигров и читает только научную фантастику. Он и меня приучил к научной фантастике. Нет, в ней что-то есть. В ней есть интересные мысли. В ней нет серости, обыденности. Я ненавижу обыденность. Фантастика – она вся на воображении. О, если б мне удалось нарисовать все, что у меня в голове! Там такие замыслы! Я каждый день себя ругаю, что занимаюсь не тем, но мне нужны деньги, мне нужно много денег, чтобы быть свободной, купить дом и жить как хочется. Я все равно напишу все свои картины. Я не спешу их писать, я что-нибудь напишу, а завтра вижу – все не то. И мне стыдно, что я это сделала. Знаешь, есть два типа художников, одни не боятся выставлять свои вчерашние вещи, они говорят себе: то, что для меня вчерашний день, для остальных – это сегодня. Так они себя оправдывают. А другие – это как я. Мне стыдно за вчерашнее. Мне хочется поделиться только тем, что я сегодня поняла и открыла. Чтобы это было сразу, один процесс – я открыла, а зритель увидел, чтобы мы общались, чтобы это было живое общение, чтобы нам обоим было интересно: мне и зрителю. А зачем выставлять то, что уже умерло в тебе? Если б можно было устраивать выставку сразу же, как только напишешь. Но это ведь невозможно.

И еще у нас был разговор о моем поколении, о том, что все мы никто. Нас не заметили, в нас не было нужды, время нас не позвало, видно, нашего времени и не было. Лучшие наши годы точно уложились в период, названный теперь «застоем». Но разве мы не жили?

«Где ты работаешь?» – вскоре после нашего знакомства спросила она меня. Я ответил. «Я понимаю, что в музее, – сказала она, – но что ты делаешь?» Она спрашивала не о работе, ее интересовало творчество. И я сказал, что пишу стихи. Ответ ее удовлетворил, а мои стихи ей понравились, и она мечтала, что я выпущу их с ее иллюстрациями. «У тебя хорошие стихи, – сказала она, – почему ты их не печатаешь?» «А ты почему не выставляешься?» – спросил я и сказал, что нынешнее общество прекрасно обходится и без поэзии, а живопись – вообще атавизм, и что возрождение – еще не скоро, и что наш удел – быть невостребованными, но что это все же предпочтительней, чем быть в центре внимания, стуча в большой барабан лжи. И еще я сказал, что поэт, художник – это совесть настоящего и проба будущего, а без художника общество неизменно попадает в тупик. «И что, сейчас у нас нет хороших поэтов?» – спросила она, не имевшая ни малейшего представления о том, что называется современной литературой, и из всех русских поэтов любившая только Лермонтова. «Есть поэты», – сказал я и назвал двух или трех. Но, назвав, почувствовал знакомую тоску – это были просто хорошие поэты, однако поэта истины так и не пришло. Да и я для своих стихов тоже подобрал брошенную дудочку: слова были мои, но мелодия – уже хорошо знакомой.

VI

Однажды, нетерпеливо стягивая с меня рубашку, она вдруг оставила в ней мою покорную голову и, постучав ребром ладони по моей шее, сказала надо мной:

– Теперь я знаю, как Юдифь отрубила голову Олоферну.

И я замер, будто догадавшись, почему она любит эту картину Джорджоне.

– Эй, – подергала она за рубашку. – Я же не Юдифь. Не бойся меня. Я и мухи не обижу. Мне всех жалко. И этого наивного глупого Олоферна. Я бы его и пальцем не тронула. Я ведь улитка.

Так впервые она назвала мне свое имя.

Я перевез к ней почти все свои альбомы, и по вечерам мы рассматривали их. Я учился у нее смотреть заново. Авторитетов для нее не существовало. Сальвадора Дали, восторг моей юности, она называла ремесленником, штукарем.

– Я смотрю на его работы, и мне хочется ему помочь, он ничего не понимает в цвете – все это раскрашенная графика, а не живопись. Разве можно делать такую скучную голубую заливку на полкартины? Каждый кусочек полотна должен сверкать, он должен нести максимум информации, хотя бы цветной. А у него провалы, пустоты. Вот смотри, Ван-Гог – вот Ван-Гог цвет чувствовал. Вот у него желтый, а рядом, смотри, синий или голубой. А где зеленый, там красный. Они поддерживают друг друга, уравновешивают. Это не я выдумала. Это закон. Я сама все предметы вижу в спектре. Но даже если этого не дано, этому можно научиться, надо только очень много смотреть. Нет, у Дали есть, конечно, картины. Он мастер, но не художник. И у него ужасный вкус. Если бы он поменьше писал свою жену… Я уже давно поняла, что публику привлекают не самые талантливые, а самые ловкие. Главное – заставить ее говорить о себе. Убедить, что ты гений. Вот в чем искусство. Самый яркий пример – Пикассо. Что он только ни вытворял, а ему аплодировали. Или кивали с важным видом. Зрители – они ведь не понимают ничего, поэтому боятся прослыть невеждами. А Пикассо понимает, что они невежды, и смеется над ними. Это самый большой фокусник.

– Но у Пикассо много прекрасных работ, – заступался я за Пикассо, которого любил и считал, что понимаю за что.

– Еще больше ужасных. Он просто очень умный человек, он очень умело морочил голову.

– Он не морочил. Он делал, что хотел. Он искал новые формы, новые средства выражения. Он вообще все перевернул. Я думаю, что он очень большой художник. Он художник для художников. Он многолик, как Протей.

– Нет, – спокойно качала она головой, ничуть не тронутая моей апологетикой. – У него нет ничего такого, чему стоило бы учиться. Даже линия его мне не нравится – рваная какая-то.

– Ну ладно, – горячился я. – Бог с ним, с Пикассо. Но почему тебе не нравится Гойя? Для меня это величайший психолог в живописи. Больше таких не было. Даже Леонардо да Винчи не психолог. Он просто дьявол или Бог. А Гойя… «Маха обнаженная» – это черт знает как здорово! Я влюблен в нее уже тридцать лет.

– Она плохо написана, – быстро, виновато сказала Улитка, словно ей было больно меня огорчать. – Ну посмотри, – приглаживала она передо мной разворот репродукции и прикрывала верхнюю часть картины, оставляя ноги, живот и едва намеченный треугольник. – Вот это неплохо, почти хорошо, правда ступни красноваты, будто натерты, но… ничего. А здесь, – и она прикрывала нижнюю часть, – здесь все неправильно, торс вытянут, он должен вот здесь кончиться… И лежать так невозможно – нижняя линия бедра должна идти вот сюда. А груди… Особенно правая – она не может быть такой, даже если ее накачать парафином. И голова большая… Нет, тут все не так, – голос звучал мягко, увещевающе, так говорят с детьми. – И ноги нехорошо лежат. У нее нехорошая поза. Разве так лежит женщина? Вообще по цвету она похожа на молочную сосиску.

Однако «Маху» я ей тем более не собирался уступать и говорил, что в неуравновешенности ее позы, в диспропорции верха и низа проступает правда мира, захваченного как бы врасплох со всеми его неправильностями, погрешностями, со всем тем тайным, подспудным, мятежным, мятущимся, что и есть наша подлинная жизнь, какой бы улыбкой мы ни пытались ее скрыть.

Но она слушала меня вполуха, и я было уже начал думать, что у нее полная путаница в голове и что нам придется со всем этим постепенно разобраться, как вдруг она сказала:

– Веласкес – вот кто гений. Посмотри, как у него…

Действительность она не принимала. Она говорила: «Когда я построю дом, я обнесу его высокими стенами и буду гулять в саду, и мне все равно, что там снаружи». И когда я начинал говорить ей о нашей истории или о нашем горестном настоящем, она пожимала плечами:

– Зачем ты мне это рассказываешь? Я не хочу знать, это не мое.

А я говорил ей, что без знания прошлого и настоящего она не сможет расти, и что мы начинаем вглядываться в прошлое с того момента, как понимаем, что мы гости, а не хозяева за сегодняшним столом, и что скоро нас сменят другие. Что действительность относится к таланту, как ракушка-жемчужница к застрявшему в ней камушку. Она его терпеть не может, но превращает в перл.

– Нет, – говорила она. – Смысл настоящего искусства только в красоте и гармонии, больше ни в чем. А красота и гармония выше прошлого, настоящего и будущего. Они вечны.

Мне нравилось все, что она говорит, даже если я не был с ней согласен. Но тревога моя не унималась.

Иногда я звонил ей по телефону и молчал.

– Ну что с тобой? – спрашивала она. – Говори немедленно, что с тобой. А то я не буду спать всю ночь.

И я бормотал в ответ что-то нечленораздельное, но бодрое.

– Ты вот что, – говорила она, – ты сначала сформулируй, что ты хочешь мне сказать, а потом звони. Договорились? А то я так не могу, я не знаю, что делать, как тебе помочь. Я и так думаю о тебе все время. Это даже мешает мне работать.

– Спасибо, – говорил я и вешал трубку. И сидел, обхватив голову руками, и не хотел жить.

А потом я снова набирал ее номер и на ее радостное «Алло!», будто у нее там шло невесть какое празднество, говорил:

– Я сформулировал.

– Ну? – радостно вопрошала она.

– Я тебя люблю.

– Я тебя тоже очень люблю.

– Только не говори «очень».

– Я тебя ужасно люблю.

– Я тебе поверю, когда ты просто скажешь, что любишь, – говорил я, кажется, начиная понимать, что со мной, – она меня не любила. Она дружила со мной.

Она сама сказала, что не может любить. Что боится любви. Что если она полюбит, то потеряет все сразу – свою живопись, свою свободу, свою голову, потому что иначе она любить не умеет.

– Если я полюблю, я погибну, – говорила она.

Я не хотел ее гибели, но я хотел ее любви.

VII

Песочные часы… На многих ее картинах были песочные часы. Она их любила. Они показывали не время, они показывали, как радость перетекает в печаль. Печаль была обратима – надо было только перевернуть колбочки. Иногда радость стекала в верхнюю прозрачную сферу прямо с неба, материализуясь в образе голубой хризантемы или белого мака, а в нижнюю капали слезы.

– Это все слишком красиво, – говорил я. – Правда не может быть слишком красивой. Она скорее уродлива.

– Не хочу такой правды, – говорила она.

Песочные часы держала на ладони на уровне плеча ее постоянная героиня – она сама. Иногда она задумчиво стояла на коленях среди высокой травы, в другой руке у нее был лысый одуванчик с двумя-тремя неоторвавшимися парашютиками. Листья одуванчиков были ее любимой едой. К этому ее приучила бабушка. Одуванчики со сметаной. Черепаха тоже предпочитает одуванчики, заметил я. Вот видишь, сказала она, посчитав, что я сделал ей комплимент.

В саду у бабушки росли самые красивые цветы, ни у кого из соседей таких не было. На них ходили любоваться со всей округи. Она любила ночевать в садовом сарайчике. Из всех углов торчали пучки засушенных трав и цветов. Из сена шло вкрадчивое неумолчное шуршание, будто кто пробирался к ней и никак не мог пробраться, сквозь рваную щель в кровле были продеты пять лунных спиц – это сама луна пыталась ее нащупать во тьме ночи. Превозмогая страх, она отворяла дверь, выходила в сад, и ее обступали цветы, холодные, остывшие, влажные, полные лунного света и ночной лунной тяжести, а точнее, печали, которая только днем походила на радость.

Бабушка любила делать подарки. За подарками ездила в Москву, деньги же выручала за цветы на базаре. Улитка этого не знала. Однажды они столкнулись в цветочном ряду. Улитка сделала вид, что ни о чем не догадалась, а бабушка – что здесь случайно. Вместе с цветами они пошли домой. Больше цветы не продавались.

Подарки были дорогие.

– Ты бы видел мое пальто, от самого Зайцева!

Но при мне она надевала его раза два. Месяцами она ходила в чем-нибудь одном. Одежда или отдавалась подругам, или выбрасывалась. Меховую, по последней моде, шапку она оставила у меня. Я приносил обратно, но она опять запихивала ее в мою сумку:

– Я все равно не буду ее носить!

– Но почему?

– Она мне мешает думать.

Однако красивые вещи она любила. Они ее возбуждали. Она натягивала колготки в крупную ажурную сетку, вставала на высоченные каблуки и так весь день гарцевала перед начатым полотном.

– Когда я пишу, я должна быть хорошо одета, я должна хорошо выглядеть – это меня мобилизует.

Это не было правилом – но на данный момент это могло быть так. Один Бог знает, из чего она черпала вдохновение. Но вряд ли из одного и того же. Каждый раз источник был другим. Вид собственных стройных ног в черной сетке ее возбуждал. Лежа рядом со мной, она воздевала ногу, сгибала в колене и прищуривалась:

– Смотри, сетка – она организует объем плоти. Ногу ведь очень трудно нарисовать. Кожа отсвечивает, переходы неуловимы, форма ускользает. А так, смотри, ее облегают клеточки, они лепят ногу – так, так и так. Вот тут, – указывала она на лодыжку, – сгущение, а тут наоборот… клетка большая и свет рассеивается. Объем – это ведь количество света. Сетка пропускает его как раз столько, сколько нужно, чтобы уловить форму. Можешь попробовать нарисовать мои ноги. Ты увидишь, как это легко.

Возбуждала ее и музыка. Даже не музыка, а звуки, звуковой поток. Она работала под музыку, неважно какую, лишь бы не было тишины. Тишина ее угнетала. Она могла крутить одну кассету с утра до вечера. Мой магнитофон она забраковала только потому, что в нем не было автореверса.

– Тебе трудно раз в полтора часа поменять кассету?

– Зачем? Я не хочу отвлекаться. Я ведь рисую. Нужно все бросить, подходить, переставлять. А у меня, может, как раз вдохновение.

– Но так музыку не слушают. Это не музыка, а музыкальная жвачка. Разве можно слушать целый день одно и то же?

– Я могу.

Когда музыки не было, но был я, я читал ей. Я читал до тех пор, пока не садился голос. Я читал, а она колдовала перед холстом.

– Ты хоть слышишь меня?

– Конечно.

– И все усваиваешь?

– Все. Потом мы с тобой обсудим. Ты читай, не отвлекайся.

– Больше не могу.

– Ну хорошо, тогда поставь музыку.

Но иногда кисть в ее руке вдруг замирала:

– Ты хорошо читаешь…

Я еще больше старался.

– Ты очень хорошо читаешь, – говорила она и бросала кисти.

– Что? – вопросительно поднимал я брови.

Она смущенно улыбалась, и глаза ее переставали видеть:

– Я хочу к тебе…

– Прямо сейчас?

– Да… – переходила она на шепот. – Меня взволновал твой голос.

«Хочу к тебе» вместо «иди ко мне»… И я слушался ее. Ее можно было только слушаться, ею нельзя было повелевать. Чувство, которое она вызывала, было для меня новым. Будто я не брал, а отдавал. А потом наступала волшебная легкость. Я не мог вспомнить, чтобы испытывал раньше нечто подобное.

Она любила, чтобы я приходил к ней утром и будил ее. Она нежилась в постели, пока я не приду. Она любила открывать мне дверь в пончо на голое тело, в ауре накопленного сонного тепла, и прижималась к моему веющему октябрьским холодом плащу.

– Ты простудишься!

– Нет, – шептала она, – я жду тебя с семи утра…

– Я сейчас, – говорил я и, с трудом оторвавшись от нее, бежал к крану, чтобы хоть чуть-чуть согреть руки под горячей струей воды. И когда ложился к ней, то еще прятал ладони.

«Хочу к тебе».

Кроме меня и живописи время еще отдавалось подругам. Я уступал ей это время, хотя хотел быть с ней всегда, постоянно, каждую минуту. Но я уступал ей ночи и даже целые дни, чтобы она скучала по мне, чтобы ей хотелось меня видеть. Больше всего на свете я боялся прискучить ей. Поэтому я старался уходить чуть раньше, чем нужно. Я знал, что, как бы ни было ей хорошо со мной, она неизбежно испытает желание остаться одной. Подруги этого не знали и быстро надоедали ей. Но без подруг она не могла. Верней – она не могла без женщин. Женщины ее тоже волновали. Женское тело ее волновало больше мужского.

– А ты не испытываешь желания их ласкать? – спрашивал я.

– Нет. Но меня к ним тянет. Они такие красивые, нежные, плавные. Мужчине не понять.

– Будто бы.

– Вы… мужики… – голос ее становился уличным, насмешливым, отстраненным. – Вам бы только хапнуть, завладеть, распять… А я изучаю, смотрю.

– Я тоже смотрю.

– Это потому, что в тебе много женского… Но я с ними скорее мужчина, чем женщина. Я слежу за ними, я их просто выпиваю, впитываю в себя. Я вообще к людям отношусь, как паук к мухе. Я насыщаюсь, а потом бросаю. Потом они мне неинтересны.

– Но меня ты не выпила.

– Потому что мы с тобой равны. Потому что ты тоже художник. Художник не может выпить художника.

– А зачем ты с ними спишь?

– Потому что у меня одна кровать. И потом они такие нежные, теплые… Женское тепло меня успокаивает. И на душе становится прохладно. Разве можно выспаться рядом с мужчиной…

– А они тебя не боятся? Не принимают за лесбиянку?

– Ты знаешь, немного побаиваются. Я это чувствую. Я чувствую в себе это начало. Мне кажется, что я могу кого-нибудь соблазнить. Но мне это не нужно. Мне достаточно наблюдать. Вообще мне секс не очень нужен, ты же знаешь.

– Да, знаю.

– Я вообще думала, что обойдусь без секса. Я была долго убеждена, что это не для меня. С пятнадцати лет мои подружки уже сходили с ума, а я сказала себе, что это не мое. Что я проживу без этого. Что я должна прожить как-то иначе, над всем этим… Мне не хотелось плоти, мне не нравилось думать об этом и говорить. Я и женщиной стала всего два года назад, и то из любопытства. Я просто так решила. Я вообще всегда старалась многое переживать и постигать через чужой опыт. Чтобы не повторять чужих ошибок. Мне не хотелось стать к двадцати годам такой, как мои подружки.

– Но тут чужой опыт не поможет…

– Ты прав… – усмехнулась она. – То, что я сама про себя придумала, повредило мне. И потом, когда все началось, было очень трудно. Я была психологически не готова к этому. Мне это не понравилось. Я не понимала, зачем все это делают. Я это делала не для себя – мне было просто жалко на вас смотреть…

– И меня тебе жалко?

– Нет, с тобой мне хорошо. Мне очень хорошо с тобой. Ты вне конкуренции.

Я верил.

С подругами она знакомилась на улице. Она рассказывала так:

– Мы увидели друг друга и бросились навстречу.

Подруг она выбирала красивых и стройных. Несколько дней она возилась с очередной избранницей – водила в ресторан, дарила тряпки, оставляла у себя ночевать, давала житейские советы, потом продолжала опекать уже на расстоянии, ссужала деньгами, зачастую без надежды заполучить их обратно, отвечала на телефонные просьбы, выслушивала признания в любви и фразы типа: «Кроме тебя, у меня никого нет», «Мне страшно без тебя», потом блеск в ее глазах пропадал, рассказы прекращались, и она начинала страдать и сердиться.

– Ты их делаешь несчастными, – говорил я.

– Я хотела помочь. Я хотела наставить на путь истинный. У них такой низкий старт. Я хотела открыть им глаза. Чтобы они поняли, как надо.

– Хорошо. Они поняли. Глаза у них открылись. Как им теперь жить? Им было много легче, когда они не понимали. Они все равно не станут тобой, не смогут жить, как ты. Чтобы жить, как ты, надо иметь талант. А у них нет таланта. Они просто живут. Раньше они знали, чего хотят, а теперь не знают. Ты их заморочила.

– Но нельзя хотеть то, что они хотят. Надо стремиться выше. Так ведь нельзя жить.

– Тогда не бросай их. Тогда будь с ними всегда. Открой пансионат для благородных девиц. Облагораживай их. Выдавай замуж, принимай роды. Ты их приручила? Так отвечай за них.

– Ой, они мне так надоели…

– Теперь они станут твоими врагами.

– Ты знаешь – нет. Они не становятся моими врагами. Они сами уходят. Они не выдерживают. Это не я, это они меня бросают. Меня все бросают.

Алена, эльфическое существо, пятнадцать лет, Вагановское училище, дымчатые глаза под прямыми бровями… Когда я увидел ее, что-то в моем сердце, отданном Улитке, дрогнуло. Она подсела к Улитке на Невском, ей хотелось иметь свой портрет, и Улитка не взяла с нее денег. А вечером Алена сидела у нас на кухне, пила чай с медом и рассказывала свои простенькие интернатские истории. Для своих лет она была неглупа, правильно строила фразу, хотя и затрачивала вдвое больше слов, чем Улитка; та шепнула мне, что она из «трудной» семьи, где есть и сестры и братья, нет только отца, а мать кем-то вроде бухгалтера, и оба мы настроились помочь ей. Тогда мне казалось, что мы в состоянии помочь всему свету. Наверно, Алена немного играла, ну самую малость, но ей было пятнадцать, и ей хотелось нравиться. Она и нравилась – всей своей юной статью, уже профессионально выправленной, так что спина была дивно прямой, а шея долгой, и подбородок горделиво вскинут, – так сидели наши прабабушки в петербургских салонах, теперь же так умели сидеть только балерины, будто только им досталось в наследство то, что навсегда утрачено нами; и до меня вдруг дошло, за что я, пожалуй, и люблю классический балет, – вот за этот самый дух утраченного, за тайну сведенных лопаток, за линию рук, за женственность эпохи романтизма, за романтизм женственности. Как много высоких тайн обещалось в Алене, как выглядывали они из-за ее пока не очень точной, сбивчивой речи, которой она помогала усилием прекрасных соболиных бровей. В ней самой было что-то от гибкого соболя или от ласки, пусть это все уже было у того же дьявола Леонардо да Винчи, – ведь женская красота искушает без всякого разумения, она пробуждает инстинкт, что древнее самого первого слова, про которое сказано, что оно-то и было в начале; если б так, нам бы легче жилось, но не слово правит бал. «Ты ведь развращен», – спокойно и без осуждения сказала однажды Улитка, исходя не столько из знания обо мне, сколько из предположения, что с мужчиной сорока пяти лет иначе и быть не может. «Думаю, что нет», – столь же спокойно ответил я, убежденный в обратном, – что по сравнению с юностью, которая чиста, я утратил не так уж много и поклоняюсь тому же, разве что менее пылко. Но в приложении к моменту, когда я, стоя у кухонной двери, следил за Аленой, может быть, Улитка была права. Да, я испытал суетное мужское беспокойство рядом с девочкой, которая вот-вот превратится в женщину. Почувствовала ли Алена тот мой тайный, спрятанный импульс, когда распивала чаи, безукоризненно прямо держа спину, а я стоял у двери и изображал из себя доброго папашу? Не знаю.

Затем Алена кому-то позвонила, чтобы ее встретили, – было поздно, темно, шел дождь, и Улитка послала меня проводить ее до метро. Мы шли рядом, обходя лужи, я держал над Аленой зонт, и она, чтобы и мне досталось укрытие, зацепилась за меня, избегая, однако, касаться бедром, и что-то снова рассказывала – странно, но я не помню ничего, зато помню затрудненность нашего пути, ощущение собственных лет рядом с ее годами и чёрта, сидящего на сгибе наших перекрещенных рук, на моем локте. Помню и свое подмороженное лицо.

Больше я Алену не видел. Не хотел видеть – выбор был сделан, и только оставалась досада, что однажды он все же подвергся испытанию. А Улитка возилась с Аленой, пестовала, дарила тряпки, косметику, давала советы… пока однажды ночью не раздался телефонный звонок и Аленин голос, странно спокойный, как бы рассчитавший все так, что не осталось места для эмоций, сказал:

– Послушай, я беременна. Мне нужно сделать аборт. Мне нужны деньги.

Боже мой, Алена, девочка, эльф, атласные крылышки в кордебалете «Жизели»! Впрочем, «Боже мой!» воскликнул не я – меня, как всегда, не было ночью с Улиткой – воскликнула сама Улитка, и что-то в ней оборвалось тогда, рухнуло, еще одна иллюзия рухнула, погребя под собой ее любовь к Алене, ее заботу о ней. Улитка понеслась в ночь выручать – дала денег, нашла врача; ох, не первый, не первый раз обращались к ней с такой просьбой, но Алена! Улитка прогнала ее мальчика, познакомила с одним из своих добрых друзей, чтобы тот взял под свое тридцатилетнее сильное крыло, но не крыло нужно было пятнадцатилетней Алене, а сапоги, колготки, зимнее пальто. Она вдруг открыла, что то, что называют любовью, – это вроде постоянного обмена одного на другое, нечто материальное; что от души одни страдания, а от них одна убыль. Тогда как можно вовсе не страдать и даже постоянно выгадывать на желании, которое она пробуждает в мужчинах, и что есть очень много мужчин, которые думают так же, как она, и готовы на более или менее честную сделку, и она пошла в эту сторону, и Улитка ее не удержала, потому что не могла содержать ее, потому что идея частного пансионата откладывалась до лучших времен. Алена, ее прекрасные брови, выражавшие то, что она хочет сказать, быстрей и точней слов… В ней Улитка потеряла свою мечту о сестре. Сколько их прошло передо мной – ее несостоявшихся сестер, их приносил ветер, а уносила буря, и ни одна не удержалась, не продержалась рядом на тихом Улиткином островке.

Улитка тосковала по сестре, она тосковала по заботе о беззащитном существе женского рода, и я не мог ей в этом помочь.

– Хочешь, я буду твоим братом?

– Я хочу, чтобы ты был самим собой.