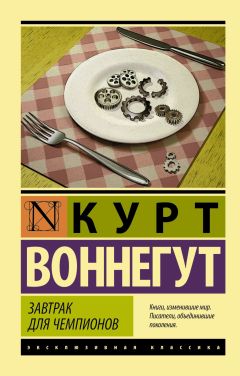

Текст книги "Завтрак для чемпионов, или Прощай, черный понедельник"

Автор книги: Курт Воннегут

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

На Линго-Три прилетели космонавты и узнали, что существа эти вымирают, потому что они истощили все жизненные ресурсы на своей планете, включая воздух.

Но космонавты не могли оказать им никакой материальной помощи. Существа-автомобили надеялись призанять у них кислороду и надеялись, что посетители унесут хотя бы одно из их яиц к себе на другую планету, где из яйца вылупится автомобильчик, от которого пойдет новая автомобильная цивилизация. Но их самое мелкое яйцо весило сорок восемь фунтов, а космонавты были всего в дюйм высотой, и прилетели они на корабле объемом не больше земной коробки из-под ботинок. Прилетели они с планеты Зельтольдимар.

Представитель зельтольдимарцев, Каго, сказал, что единственное, что он может для них сделать, – это рассказать во всей вселенной, какие они, эти существа-автомобили, замечательные. Вот что он сказал всем этим ржавеющим реликтам, оставшимся без горючего: «Уйдя из жизни, вы не уйдете из памяти».

Иллюстрация к данному эпизоду романа изображала двух голых китаянок, по всей видимости близнецов, в довольно рискованной позе на диване.

* * *

И вот Каго со своими храбрыми маленькими зельтольдимарцами – все они были одного пола – облетел вселенную, поддерживая память об автосуществах. Наконец экипаж прибыл на планету Земля. Ничего не подозревая, Каго стал рассказывать землянам про автомобили. Каго не знал, что идеи могут изничтожать землян не хуже любой чумы или холеры. Иммунитета к безумным идеям у землян не было.

Вот как Траут объяснял, почему человеческие существа не в состоянии отвергнуть идею, даже если она скверная:

«На Земле идеи служили значками дружбы или вражды. Их содержание никакого значения не имело. Друзья соглашались с друзьями, чтобы выразить этим дружеские чувства. Враги возражали врагам, чтобы выразить враждебные чувства.

В течение сотен тысяч лет идеи никакого значения для самих землян не имели – все равно они ничего изменить не могли. Идеи могли быть просто нагрудными значками или вообще чем угодно.

У них даже была пословица насчет несуразности всех идей:

Если бы желание было бы конем,

Каждый голодранец ездил бы на нем.

А потом земляне изобрели всякую механику. Вдруг стало опасно соглашаться с друзьями: можно было себя погубить или даже хуже. Но соглашаться все же продолжали – не во имя здравого смысла, или приличия, или самосохранения, а просто из дружеских чувств.

И земляне демонстрировали дружеские чувства вместо того, чтобы подумать как следует. Даже когда стали строить компьютеры, чтобы те за них думали, земляне их строили не столько для накопления знаний, сколько из дружеских чувств. Кровожадные голодранцы принялись скакать во весь опор».

Глава третья

Через столетие после прибытия маленького Каго на Землю, как писал Траут в своем романе, всякая жизнь на этой когда-то мирной, влажной и плодородной зелено-голубой планете начала вымирать или уже вымерла. Везде лежали остовы тех огромных насекомых, которых люди создали и обожествили. Назывались они автомобили. Они уничтожили все.

Но маленький Каго умер сам задолго до гибели планеты. Он пытался выступить в одном из баров города Детройта с речью о вреде автомобилей. Но он был такой малюсенький, что никто его не замечал. И когда он на минуту лег передохнуть, пьяный рабочий с автозавода принял его за спичку. И он убил Каго, чиркнув им несколько раз о стойку бара.

До 1972 года Килгор Траут получил только одно-единственное письмо от читателя. Написал его чудак-миллионер, который специально поручил частному детективному агентству узнать, кто такой Траут и где его можно найти. Но Траут жил в такой неизвестности, что поиски обошлись в восемнадцать тысяч долларов.

Письмо попало к Трауту, в его полуподвал. Оно было написано от руки, и Траут решил, что написал его мальчуган лет четырнадцати. В письме говорилось, что «Чума на колесах» – самая гениальная книга на английском языке и что Траута надо избрать президентом Соединенных Штатов.

Траут прочел письмо вслух своему попугаю.

– Дела разворачиваются, Билл, – сказал он, – так я и знал… Ты только вникни!

И он прочел попугаю письмо, по которому никак нельзя было догадаться, что написал его взрослый человек по имени Элиот Розуотер и что он сказочно богат.

Кстати, Килгору Трауту никогда не бывать президентом Соединенных Штатов, если только не появится еще одна поправка к конституции. Он родился не в Америке. Родился он на Бермудских островах. Его отец, Лео Траут, оставаясь американским гражданином, много лет служил в Британском королевском орнитологическом обществе хранителем единственного в мире гнездовья бермудских орланов-белохвостов. Эти громадные зеленые птицы постепенно вымирали, и никакие меры тут помочь не могли.

В детстве Килгор Траут видел, как постепенно гибли эти птицы. Отец поручил ему печальную обязанность: измерять размах крыльев у мертвых птиц. Они были самыми крупными существами на планете, летавшими без каких-либо механизмов. У последней погибшей птицы был самый широкий размах крыльев – девятнадцать футов, три и три четверти дюйма.

После того как все орланы перемерли, ученые открыли причину их гибели. Они погибли от грибка, поражавшего их глаза и мозг. Этот грибок в их гнездовья занесли люди в довольно безобидной форме микоза ног.

Вот как выглядел флаг страны, где родился Кил-гор Траут:

Словом, детство у Килгора Траута было невеселое, хотя жил он в солнечном краю, на свежем воздухе. Может быть, пессимизм, одолевший его позднее в жизни, расстроивший три его брака, после чего его единственный сын, Лео, четырнадцати лет сбежал из дому, – быть может, этот пессимизм и коренился в сладковато-горьком запахе тления от разлагавшихся мертвых птиц.

Письмо от читателя пришло слишком поздно. Ничего хорошего оно не обещало. Траут воспринял его как посягательство на свою личную жизнь. В письме Розуотера таилось обещание прославить Килгора Траута. И вот что Килгор Траут сказал по этому поводу при единственном свидетеле – попугае Билле:

– Не суйтесь в мой персональный мешок, черт вас дери!

«Персональным мешком» назывался большой контейнер из пластика для свежеубитого американского солдата. Этот мешок был большим новшеством.

Не знаю, кто изобрел «персональный мешок». Зато знаю, кто изобрел Килгора Траута. Его изобрел я сам.

Я ему придумал кривые зубы. Я дал ему волосы, но сделал их седыми. И не разрешил ему причесываться и стричься у парикмахера. И заставил его отрастить длинные космы.

И ноги я ему сделал такие, какие Создатель дал моему отцу, когда отец стал немощным старичком. Ноги у него были бледные и тонкие, как палки. Они были безволосые. Они были испещрены причудливым узором варикозных вен.

А через два месяца после первого и единственного читательского письма Траут, по моей придумке, нашел у себя в почтовом ящике приглашение – выступить на фестивале искусств в одном из штатов американского Среднего Запада.

Письмо послал председатель фестиваля Фред Т. Бэрри. Написано оно было с глубоким уважением, даже с некоторым подобострастием. Бэрри умолял Килгора Траута быть одним из высокочтимых иногородних гостей на этом фестивале, который продлится всего пять дней. Фестиваль задуман в честь открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Бэрри в Мидлэнд-Сити.

В письме не было сказано, что покойная Милдред Бэрри была родной матерью председателя фестиваля – самого богатого человека в Мидлэнд-Сити. Он и построил этот Мемориальный центр искусств – полый прозрачный шар на подпорках. Когда внутри включалось освещение, шар становился похож на полную луну, восходящую летним вечером.

Кстати, Фред Т. Бэрри был ровесником Килгора Траута. Они родились в один и тот же день. Но, конечно, они совершенно не походили друг на друга. Фред Т. Бэрри даже не походил на белого человека, хотя и был по происхождению чистейшим англосаксом. Чем старше он становился, чем лучше ему жилось и чем больше у него выпадали волосы, тем разительнее он становился похож на восторженного старого китайца.

Он до того стал похож на китайца, что и одеваться начал по-китайски. Настоящие китайцы часто принимали его за настоящего китайца.

В письме Фред Т. Бэрри признавался, что произведений Килгора Траута никогда не читал, но с радостью прочитает их перед фестивалем.

«Вас горячо рекомендовал Элиот Розуотер, – говорилось в письме. – Он уверил меня, что Вы, безусловно, величайший из современных американских писателей. Высшей похвалы я не знаю».

К письму был пришпилен чек на тысячу долларов. Фред Т. Бэрри объяснил, что деньги посылает на путевые расходы и как гонорар.

Сумма была большая. Траут внезапно стал сказочно богат.

Вот как случилось, что Килгора Траута пригласили на фестиваль. Фред Т. Бэрри очень хотел, чтобы фестивальный зал Мидлэндского центра искусств украшала какая-нибудь сказочно дорогая картина. И хоть он сам был сказочно богат, все же купить такую картину ему было не по карману, и он стал искать, у кого бы на время призанять какой-нибудь шедевр.

Прежде всего он обратился к Элиоту Розуотеру, у которого была картина Эль Греко, стоившая три миллиона долларов с лишним. Розуотер сказал, что даст на фестиваль эту картину при одном условии: на праздник должен быть приглашен в качестве докладчика величайший писатель из всех пишущих на английском языке, а именно: Килгор Траут.

Траут посмеялся над лестным приглашением, но потом вдруг перепугался. Снова посторонний человек лез к нему в «мешок». Угрюмо косясь в сторону, он спросил у своего попугая:

– Откуда вдруг возник такой интерес к Килгору Трауту?

Он снова перечитал письмо.

– Да они не только хотят, чтобы приехал Кил-гор Траут, – сказал он попугаю, – они желают, чтобы он явился в смокинге, понимаешь, Билл?.. Нет, тут что-то не так… – Он пожал плечами. – А может быть, они потому и пригласили меня, что узнали про смокинг?

У Траута действительно был смокинг. Лежал он в чемодане, который Траут таскал за собой с места на место уже лет сорок. В чемодане хранились его детские игрушки, кости бермудского орлана и много разных других курьезов, в том числе и смокинг, который Траут надевал в 1924 году на школьный бал по случаю окончания средней школы имени Томаса Джефферсона, штат Огайо. Траут родился на Бермудских островах, учился там в начальной школе, но потом его родители переехали в Дейтон.

Его средняя школа носила имя крупного рабовладельца, который был также одним из самых выдающихся теоретиков в мире в области прав человека.

Траут вытащил из чемодана смокинг и примерил его. Смокинг был очень похож на тот, который как-то на старости лет надевал мой отец. Материя была покрыта зеленоватой патиной плесени. В некоторых местах плесень походила на нежный кроличий пушок.

– Как вечерний костюм вполне годится, – сказал Траут. – Но скажи мне, Билл, что там, в Мидлэнд-Сити, носят в октябре, до вечера, пока еще солнце светит? – Траут подтянул штаны, так что стали видны его икры в причудливом сплетении вен. – Бермудские шорты с носками, что ли? А, Билл? Что ж, в конце концов я сам – с Бермудских островов.

Он потер смокинг влажной тряпкой, и плесень легко сошла.

– Что поделаешь, Билл, – сказал он про убитую им плесень. – Плесень тоже хочет жить, как и я. Она-то знает, Билл, чего ей хочется. А вот я ни черта теперь не знаю…

Тут он подумал: «А чего хочет сам Билл?» Угадать было легко.

– Билл, – сказал Траут, – я так тебя люблю, и я теперь стал такой важной шишкой, что сейчас же могу исполнить три твоих самых заветных желания. – И он открыл дверцу клетки, чего Биллу не удалось бы добиться и за тысячу лет.

Билл перелетел на подоконник. Он уперся плечиком в стекло. Между ним и вольной волей стояла только одна эта преграда – оконное стекло.

– Твое второе желание сейчас тоже исполнится, – сказал Траут и снова сделал то, чего Билл никак сделать бы не мог: он открыл окошко. Но когда окно открывалось, попугай так испугался шума, что тут же влетел обратно в клетку.

Траут закрыл клетку и запер дверцу на задвижку.

– Умнее трудно было поступить, – сказал он попугаю. – Теперь ты знаешь точно, чего тебе желать в жизни: вылететь из своей клетки.

Траут понял, что единственное письмо от читателя связано с приглашением, но никак не мог поверить, что Элиот Розуотер – взрослый человек. Почерк у Розуотера был совсем детский:

– Билл, – задумчиво сказал Траут, – ведь дело это для меня обстряпал какой-то мальчишка по имени Розуотер. Наверно, его родители дружат с председателем фестиваля искусств, а в тех краях никто книжек не читает. И когда мальчик сказал им, что я хороший писатель, они все сразу поверили. Не поеду я, Билл, – добавил Траут, покачав головой. – Не хочу я вылетать из своей клетки. Слишком я умный. Да если бы мне и хотелось отсюда вылететь, я бы ни за что не поехал в Мидлэнд-Сити. Зачем нам становиться посмешищем – и мне, и моему единственному читателю.

Так он и решил. Но время от времени он перечитывал приглашение и запомнил его наизусть. А потом он внезапно понял, что в этой бумаге скрыт некий тайный смысл. Выискал он этот смысл наверху бланка, где были изображены две маски, символизирующие комедию и трагедию. Одна маска была такой:

Другая такой:

– Видно, им там нужны одни счастливцы, да еще с улыбками, – сказал он своему попугаю. – А невезучим там не место.

И все же Траут не переставая думал о приглашении. Вдруг у него появилась идея, которая показалась ему очень заманчивой: а что, если им будет полезно посмотреть именно на такого неудачника?

И тут в нем вспыхнула огромная энергия.

– Билл, Билл, слушай, я вылетаю из клетки, но я сюда вернусь. Поеду туда, покажу им то, чего никогда ни на одном фестивале искусств никто не видел: представителя тысячи тысяч художников, которые всю свою жизнь посвятили поискам правды и красоты – и не заработали ни шиша.

Так в конце концов Траут принял приглашение. За два дня до начала фестиваля он поручил Билла своей квартирной хозяйке и на попутных машинах добрался до Нью-Йорка. Пятьсот долларов он приколол к подштанникам, остальные пятьсот положил в банк.

Отправился он в Нью-Йорк, так как надеялся найти там свои книжки в лавчонках, торгующих порнографией. Дома у него ни одного экземпляра не было – он свои произведения презирал. Но теперь он собирался выступить в Мидлэнд-Сити с чтением отрывков, чтобы люди поняли, что в этой трагедии есть и своя смешная сторона. И еще он собирался им рассказать, какой он для себя придумал памятник.

Вот как этот памятник выглядел:

Глава четвертая

А тем временем Двейн все больше терял рассудок. Однажды ночью он увидел одиннадцать лун над кровлей нового здания Центра искусств имени Милдред Бэрри. На следующее утро он увидел, как огромный селезень регулирует уличное движение на перекрестке Арсенал-авеню и Олд-Кантри-роуд. Он никому не рассказал, что он увидел. Он все скрывал.

А оттого, что он все скрывал, вредные вещества в его мозгу все накоплялись и набирали сил. Мало им было его странных ощущений и нелепых видений, они стремились к тому, чтобы он и делал что-нибудь несуразное и еще при этом подымал шум.

Им надо было, чтобы Двейн Гувер гордился своей болезнью.

Потом люди говорили, что они не могут себе простить, как это они не замечали в поведении Двейна опасных симптомов, не обращали внимания на то, что он явно взывал к ним о помощи. После того как Двейн окончательно спятил, местная газета поместила глубоко прочувствованную статью о том, что все должны следить друг за другом – не проявляются ли опасные симптомы. Вот как называлась эта статейка:

Взываем о помощи

Но никаких особенных странностей до встречи с Килгором Траутом Двейн еще не проявлял. Вел он себя как было принято в Мидлэнд-Сити, говорил то, что надо, и верил во все, что полагается. Самый близкий ему человек – его секретарша и любовница – белая женщина по имени Франсина Пефко сказала, что за месяц до того, как он у них на глазах превратился в маньяка, он становился все веселее и веселее.

– Мне все время казалось, – говорила она репортеру, сидевшему у ее больничной кровати, – что он наконец перестал вспоминать о самоубийстве своей жены.

Франсина работала на главном предприятии Двейна – «Парк “понтиаков” у Одиннадцатого поворота». Парк был расположен у самого шоссе рядом с гостиницей «Отдых туриста».

Франсине показалось, что Двейн становился все веселее и веселее, потому что он вдруг стал напевать песенки, которые были популярны в дни его молодости, например: «Старый фонарщик» и «Типпи-типпи-тин!», «Голубая луна» и «Целуй меня!», и так далее. Раньше Двейн никогда не пел. А теперь стал громко распевать, сидя за своим столом, или катая покупателя в автомобиле новой марки, или же наблюдая, как механик обслуживает автомобиль. Однажды, входя в холл новой гостиницы «Отдых туриста», он громко запел, улыбаясь и приветствуя широкими жестами посетителей, словно его наняли петь для их удовольствия. Но никто не подумал, что это – признак помешательства, тем более что ему принадлежала часть гостиницы.

Черный шофер и черный официант обсуждали пение Двейна.

– Слышишь, как заливается, – сказал шофер.

– Будь у меня столько добра, я бы тоже запел, – ответил официант.

Единственный человек, сказавший вслух, что Двейн сходит с ума, был разъездной агент Двейна в фирме «Понтиак», белый мужчина по имени Гарри Лесабр. За целую неделю до того, как Двейн окончательно свихнулся, Гарри сказал Франсине Пефко:

– Что-то на Двейна нашло. Он был таким обаятельным. А теперь я и следа этого обаяния в нем не нахожу.

Гарри знал Двейна лучше, чем все остальные. Он поступил к нему двадцать лет назад, когда контора еще помещалась возле самого «квартала черномазых». Черномазыми обзывали тех людей, у которых была черная кожа.

– Я его знаю, как солдат на войне знает своего боевого товарища, – говорил Гарри. – Мы с ним каждый день жизнью рисковали, когда контора находилась на Джефферсон-стрит. На нас совершали налеты не меньше четырнадцати раз в году. И я вам говорю: таким, как нынче, я Двейна никогда в жизни не видал.

Насчет налетов он сказал правду. Оттого Двейн и купил предприятие так дешево. Только у белых людей было достаточно денег на покупку новых автомобилей да еще у нескольких черных гангстеров, которые непременно хотели покупать «кадиллаки». Но белые люди уже стали бояться ходить в район Джефферсон-стрит.

Вот как Двейн Гувер раздобыл деньги на покупку конторы по продаже автомобилей. Он взял заем – ссуду в Национальном банке Мидлэнд-Сити. В обеспечение займа он отдал акции одного акционерного общества, которое тогда называлось «Оружейная компания Мидлэнд-Сити». Позже эта же компания стала называться «Бэрритрон лимитед». А сначала, когда Двейн скупал акции во время Великой депрессии, это акционерное общество называлось «Американская компания Робо-Мажик».

Названия акционерного общества с годами менялись, потому что оно часто меняло свои функции. Но правление общества сохраняло свой старый девиз – в память прежних лет. А девиз звучал так:

ПРОЩАЙ, ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК!

Слушайте.

Гарри Лесабр сказал Франсине:

– Если побывал с человеком в бою, замечаешь потом в нем самую что ни на есть чуточную перемену, а Двейн здорово изменился. Вы спросите Вернона Гарра.

Вернон Гарр был механик, белый, – единственный, кроме Гарри, из служащих Двейна, кто работал у него до переезда парка и конторы к автостраде. В это время у Вернона были свои неприятности: его жена, Мэри, болела шизофренией, так что Вер-нону было не до того, изменился Двейн или нет. Жена Вернона вообразила, что ее муж пытается превратить ее мозг в плутоний.

Гарри Лесабр имел право разговаривать про бои. Он сам побывал в бою, на войне. Двейн в боях не бывал. Однако во время Второй мировой войны он был вольнонаемным в военно-воздушных силах американской армии. Один раз ему даже велели написать лозунг на пятитонной бомбе, которую собирались сбросить на город Гамбург, в Германии. Вот что он написал:

– Гарри, – сказала Франсина, – у каждого бывают свои черные дни. А у Двейна, по сравнению с другими, их куда меньше. Так что если у него портится настроение, как сегодня, люди и удивляются и обижаются на него. И напрасно. Он такой же человек, как и мы все.

– Но почему же он придирается именно ко мне? – допытывался Гарри. И он был прав. В этот день Двейн выбрал именно его и, непонятно почему, непрестанно обижал его и оскорблял. Всем остальным Двейн по-прежнему казался обаятельным.

Конечно, потом Двейн нападал на всяких людей, а один раз пристал к троим совершенно чужим, приезжим из города Ири, штат Пенсильвания, а они даже никогда в Мидлэнд-Сити не бывали. Но теперь он выбрал Гарри своей единственной жертвой.

– За что меня? – спрашивал Гарри.

Этот вопрос часто слышали в Мидлэнд-Сити. Люди задавали его, когда их грузили в карету «скорой помощи» после всяких несчастных случаев, или когда их задерживали за хулиганство, или грабили, или били по морде и так далее. «За что меня?» – спрашивали они.

– Должно быть, он видит в вас настоящего мужчину, настоящего друга и понимает, что вы стерпите его выходки, когда у него плохое настроение.

– А вам было бы приятно, если б он насмехался над вашим костюмом? – спросил Гарри. Вот, оказывается, чем Двейн обидел Гарри: насмехался над его костюмом.

– А я бы не забывала, что во всем городе у него служить лучше всего, – сказала Франсина. И это была правда. Двейн платил своим служащим больше всех, они получали долю прибыли и еще премиальные в конце года, к Рождеству. Он первый из автомобильных торговцев в этих местах завел для своего персонала страховые полисы «Синий крест – Синий щит» – на случай заболевания. Он установил пенсионную шкалу – лучшую во всем городе, кроме общества «Бэрритрон». Двери его кабинета всегда были открыты для любого служащего, если у того были неприятности и надо было посоветоваться – все равно, касались ли эти неприятности продажи автомобилей или же нет.

Например, в тот день, когда он обидел Гарри своими насмешками над его одеждой, Двейн просидел часа два с Верноном Гарром, обсуждая галлюцинации жены Вернона.

– Ей мерещится то, чего нет, – сказал Вернон.

– Отдохнуть бы ей, Верн, – сказал Двейн.

– Может, и я схожу с ума, – сказал Вернон. – Приду домой и битых два часа разговариваю со своим псом, сукин он сын…

– Точь-в-точь как я, – сказал Двейн.

* * *

Вот какая сцена произошла между Гарри и Двейном, вот из-за чего Гарри так расстроился.

Гарри зашел в кабинет Двейна сразу после Вер-нона Гарра. Никаких неприятностей он не ожидал, ибо у него с Двейном никаких серьезных неприятностей не бывало.

– Ну, как мой старый боевой товарищ? – спросил Гарри.

– Ничего, все как полагается, – сказал Двейн. – А у вас ничего не случилось?

– Нет, – сказал Гарри.

– Жена Вернона вообразила, что он превращает вещество ее мозга в плутоний, – сказал Двейн.

– А что такое плутоний? – спросил Гарри. Так они поболтали, и Гарри старался поддерживать разговор. Он сказал, что иногда грустит, оттого что у него нет детей. – Хотя отчасти я и рад, – сказал он, – ну зачем и мне способствовать перенаселению Земли?

На это Двейн ничего не ответил.

– Может, надо было нам хоть усыновить кого, – сказал Гарри, – да теперь уже поздно. Нам со старухой и так не скучно – упражняемся друг с дружкой будь здоров. Зачем нам ребенок?

Вот когда он упомянул об усыновлении, Двейн взбесился. Его самого усыновили: его взяла супружеская пара, переехавшая в Мидлэнд-Сити из Южной Виргинии, чтобы заработать побольше денег на заводе во время Первой мировой войны. Родная мать Двейна была незамужней учительницей, она писала сентиментальные стишки и уверяла, что ведет род от Ричарда Львиное Сердце, который был королем. Родной отец Двейна был приезжий наборщик, соблазнивший его мать тем, что отпечатал ее стишки типографским способом. Он не тиснул их в газету и вообще никуда не отдал. Ей было достаточно того, что он их отпечатал в одном экземпляре.

Она была несовершенной детородной машиной и автоматически самоуничтожилась, рожая Двейна. Наборщик исчез. Он был самоисчезающей машиной.

Может быть, слово «усыновить» вызвало какую-то злополучную химическую реакцию в мозгу Двейна. Во всяком случае, он совершенно неожиданно зарычал на Гарри:

– Слушайте, Гарри, взяли бы у Вернона Гарра ветошь, облили бы «Суноко-синью» и сожгли бы весь свой хреновый гардеробчик. А то мне мерещится, будто я сижу у «Бр. Уотсон».

«Бр. Уотсон» называлось похоронное бюро для белых людей среднего и выше среднего достатка. «Суноко-синь» была марка бензина.

Сначала Гарри обалдел, потом ему стало обидно. Ни разу за все годы, что они работали вместе, Двейн ни словом не обмолвился о его одежде. По мнению Гарри, одевался он строго и аккуратно. Рубашки он носил белые. Галстуки – синие или черные. Костюмы – серые или темно-синие. Ботинки и носки – черные.

– Знаете что, Гарри, – сказал Двейн с ехидством. – Подходит «Гавайская неделя», и я не шучу: сожгите свои тряпки и купите себе все новое или же поступайте на службу к «Бр. Уотсон».

Гарри так и стоял разинув рот, – а что ему еще было делать?

«Гавайская неделя», про которую упомянул Двейн Гувер, была рекламным предприятием: всю контору убирали и украшали так, чтобы помещение как можно больше походило на Гавайские острова. Люди, купившие новые или подержанные машины или заплатившие за ремонт в последнюю неделю свыше 500 долларов, тем самым получали право участвовать в лотерее. Трое таких счастливчиков выигрывали по бесплатной поездке на два лица: сначала – в Лас-Вегас и Сан-Франциско, оттуда – на Гавайские острова.

– Я уже не говорю, что ваша фамилия звучит как модель «бьюика», хотя продаете вы «понтиаки», – продолжал Двейн. Он намекал на то, что один из заводов «Дженерал моторс», выпускавший «бьюики», какую-то модель своих машин назвал «Лё Сабр». – Тут вы не виноваты. – Двейн уже тихонько похлопывал ладонью по столу, и это было хуже, чем если бы он стучал по столу кулаком. – Но есть до черта всякого такого, что вы можете переменить, Гарри. У вас будет несколько свободных дней. Надеюсь увидеть вас совершенно другим после уик-энда, когда я вернусь на работу во вторник.

Уик-энд был на этот раз особенно длинным, потому что понедельник был национальным праздником, Днем ветеранов. Праздник проводили в честь лиц, которые когда-то, служа своей стране, носили военную форму.

– Когда мы только начали продавать «понтиаки», Гарри, – сказал Двейн, – эта машина была удобным видом транспорта для учительниц, бабушек, незамужних тетушек. (Так оно и было.) Но может быть, вы, Гарри, не заметили, что теперь «понтиак» стал блистательным спутником золотой молодежи, азартных людей, которые любят урвать свое у жизни. А вы одеваетесь, как будто у нас похоронное бюро. Взгляните на себя в зеркало, Гарри, и спросите себя, кому придет в голову связать марку «понтиак» с такой фигурой?

Но Гарри был слишком потрясен, чтобы напомнить Двейну, что, как бы он ни выглядел, его все равно считали одним из лучших агентов по продаже «понтиаков» не только в своем штате, но и на всем Среднем Западе. А в районе Мидлэнд-Сити «понтиак» раскупался лучше других машин, хотя цена машины считалась не очень низкой. Цена на нее считалась средней.

Двейн Гувер объяснил Гарри Лесабру, что «Гавайский фестиваль» начнется сразу после длинного уик-энда и что для Гарри открывается радужная перспектива – расслабиться, развлечься, да и других людей подбодрить, поразвлечь.

– Гарри, – сказал Двейн, – у меня есть для вас новость: современная наука изобрела для нас целую гамму роскошных красок с изумительными, странными названиями. Красный! Зеленый! Розовый! Оранжевый! Чувствуете, Гарри? Больше мы не ограничены только черным, белым да серым. Чудесная новость, Гарри, верно? А судебная палата только что объявила, что улыбаться в часы работы вовсе не преступление, Гарри, да и наш губернатор лично мне обещал, что за анекдоты больше в исправительную колонию для взрослых, в отделение сексуальных преступников сажать не будет.

Эта новость никак не задела бы Гарри Лесабра, если бы он не был тайным извращенцем. По выходным дням он любил наряжаться в женское платье, и к тому же в самое пестрое. Гарри с женой опускали шторы, и Гарри превращался в райскую птицу.

Этой тайны никто, кроме жены Гарри, не знал.

Но когда Двейн стал дразнить его тем, как он одевался на службе, да еще упомянул про отделение сексуальных преступников в исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне, Гарри сразу заподозрил, что его тайна выплыла наружу. А тайна эта вовсе была не такой уж смешной и безобидной: Гарри мог быть арестован за свои развлечения по выходным дням. На него могли наложить штраф до трех тысяч долларов и посадить на строгий режим в отделение сексуальных преступников исправительной колонии для взрослых в Шепердстауне.

Из-за этого бедный Гарри провел в жутком настроении и День ветеранов, и всю неделю после него. Но Двейну было еще хуже.

Вот что случилось в последнюю ночь этого уик-энда с Двейном. Вредные вещества в его мозгу вытурили его из постели. Они заставили его одеться в такой спешке, словно случилось что-то, срочно требовавшее его вмешательства. Было это на рассвете. День ветеранов окончился в полночь, с последним ударом часов.

Вредные вещества в организме Двейна заставили его выхватить из-под подушки заряженный револьвер тридцать восьмого калибра и сунуть его себе в рот. Револьвером назывался инструмент, единственным назначением которого было делать дырки в человеческих существах. Вид у него был такой:

В той части планеты, где жил Двейн, любой человек, захотевший иметь такую штучку, мог купить ее в местной скобяной лавке. У всех полицейских были револьверы. И у всех преступников тоже. И у людей, которых нельзя было причислить ни к тем, ни к другим.

Преступники направляли револьвер на человека и говорили: «Отдай мне все деньги». И те, как правило, подчинялись. А полицейские направляли револьвер на преступников и говорили: «Ни с места», – или что-нибудь другое в зависимости от обстоятельств. И те, как правило, подчинялись, а иногда не подчинялись. Иногда жена так злилась на мужа, что вдруг пробивала в нем дырку. А иногда муж так злился на жену, что пробивал дырку в ней. И так далее.

В ту же неделю, когда Двейн Гувер стал буйнопомешанным, четырнадцатилетний мальчик из Мидлэнд-Сити прострелил дырки в своих родителях, потому что не хотел показывать им плохие отметки, которые ему поставили в школе. Его адвокат собирался защищать его, доказывая, что мальчик заболел временным помешательством, а это означало, что в ту минуту, когда он стрелял, он был не способен отличить хорошее от дурного.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?