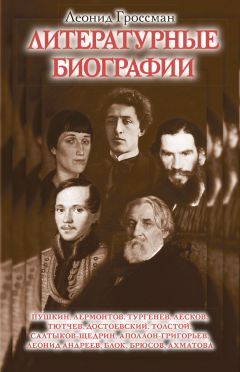

Текст книги "Литературные биографии"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

И наконец, эта религиозность помогла ему в деле понимания изучаемых писателей. Вопрос «Како веруеши?» является, конечно, одним из самых важных в критической анкете о литературном творчестве. Аполлон Григорьев – один из немногих исследователей, умевших у нас в 50-х годах находить в своих авторах полные ответы, подчас даже целые исповеди, на эти вопросы о Боге. С редким искусством умел он шевелить эти интимнейшие и самые глубокие по тону струны творческого инструмента, заставляя звенеть их полным звуком, и даже там, где они, казалось, совершенно отсутствовали, он нередко извлекал из их оборванных и запыленных нитей отрывисто напряженную музыку трагической душевной разорванности.

Он и здесь оказался предвестником. От своих влечений к древней иконографии и духовным стихам до своих проникновений в сущность религиозной драмы современников он выразил один из основных запросов критической озабоченности последних лет.

8. Как всякий новатор, Аполлон Григорьев имеет предтеч и учителей. Он, установивший в своей критике незыблемый принцип о непременной наличности предшественников у самого оригинального мыслителя, подчиняется сам открытому им закону.

Постепенная формация той органической критики, которая составила его новое слово, дает себя знать у целого ряда его предшественников и современников. Еще до начала своей деятельности пройдя основательную школу критических приемов, он и в процессе своей журнальной работы не переставал пристально всматриваться в каждое новое явление родной ему области. Никогда не замыкая круга своих учителей, Аполлон Григорьев после Гёте, Карлейля и Шеллинга продолжал учиться своему ремеслу по последним критическим работам Гюго и Ренана.

В одной из своих последних статей он подробно останавливается на школе, в которой выработалась его теория. Пособиями органической критики он считает книги Бокля, Льюиса, Гёте, сочинения Белинского (за исключением последнего периода), сочинения Надеждина и всех крупнейших славянофилов.

Но главные, уже осуществленные создания органической критики он находит прежде всего в сочинениях Шеллинга («громадная руда органических теорий») и затем в книгах Карлейля, Эмерсона, Ренана, Гюго и Хомякова.

В русской литературе его главным учителем был все же Белинский. Правда, многие недостатки великого критика были очевидны для его ученика и преемника. Но они не могли затмить в глазах Ап. Григорьева высоких качеств вдохновенного созерцателя «Литературных мечтаний». Он открыто признавал Белинского своим учителем и никогда, кажется, не мог найти достаточно восторженных образов и эпитетов, чтобы выказать основателю русской критики свою глубокую благодарность и благоговейное восхищение.

«Гениальный жрец», «великий заклинатель темных сил», «пламенный поборник и тончайший ценитель художественной красоты», «великий борец», «способный трепетать, как Пифия, от всего прекрасного», – вот целый ряд восторженных характеристик, разбросанных по различным статьям Ап. Григорьева.

«В настоящую минуту, – пишет он уже на закате своей деятельности, – великая и честная заслуга журнала было бы уметь в оценке литературных произведений остановиться на учении Белинского до 1844 года, потому что оно с некоторыми видоизменениями единственно правое».

Причины влияния Белинского на своего преемника кроются прежде всего в их творческой родственности. Ап. Григорьев не мог не различить в Белинском первого импрессиониста русской критики, поставившего творчество во главу своего анализа и проверяющего правильность своих раздумий интенсивностью своих впечатлений. Вечная подвижность Белинского, идеальная текучесть его творчества (вот кто заслужил бы у нас высокую похвалу Сент-Бёва за свой критический дар движущихся отражений!), вечный протест против деспотизма урезывающей догмы, легкая возбудимость от каждого прикосновения к алтарям прекрасного – всем этим писательская личность Белинского отвечала основным потребностям Ап. Григорьева и являлась самой желанной школой для него. При всем этом Белинский был и сам если не пропитан, как его ученик, то, во всяком случае, широко обветрен последними веяниями германской философии, и это значительно приближало к нему страстного шеллингианца Ап. Григорьева.

Шеллинг был его главным философским вдохновителем. «Платон нового мира», «величайший из мирских мыслителей» – таким представляется германский натурфилософ русскому критику. Он нашел у Шеллинга утверждение, что мышление посредством интеллектуальной интуиции становится выше рефлексии и достигает полного знания. Великая истина шеллингизма – «где жизнь – там и поэзия» – сделалась основным критерием его оценок. Враг идеалистической доктрины в ее крайних последствиях, Ап. Григорьев признавал, что шеллингизм «разбивает вдребезги кумир – отвлеченного духа человечества». С различных сторон и разными путями теория органической критики вбирает в себя главные соки многосложной, темной и соблазнительной доктрины творца философии откровения.

Но Шеллинг был только теоретиком нового органического взгляда на жизнь и творчество. Опыты практического применения его теории к литературной критике Ап. Григорьев нашел у Карлейля.

«Величайший из английских мыслителей», «великий мечтатель, поэт, философ, историк, пророк», «поэтически глубокомысленный и до некоторого провидения возвышающийся в своих удивительных песнях о Данте и Шекспире» – таковы впечатления Ап. Григорьева об этом английском ученике Гёте и Шеллинга. В одной статье он признает Карлейля «творцом совершенно новой критики», той, которую удобнее всего назвать «критикой органической».

Методы Карлейля и Ап. Григорьева аналогичны. По существу своему положительная, стремящаяся раскрывать в художественном творчестве только абсолютные ценности, критика Карлейля признает своим исконным принципом симпатию – как первоисточник знания и наитие – как его завершающую ступень. Любимый карлейлевский герой Тайфельсдрек – в значительной степени его автопортрет – отвергает школьную логику с ее вытянутыми шеренгами идей и признает только ту работу сознания, которая действует путем широких интуиции, обнимающих целые группы идей («…practical reason, proceding by large intuition ower whole systematic groups and kingdoms»).

Но к этому интуитивному знанию он приходит путем точного изучения всего фактического материала, тщательным разбором документов, прилежнейшим анализом всех свидетельств, цифр и памятников. Только к концу этого долгого пути опытного исследования он прибегает к вдохновению, к парадоксу, к странным терминам и сумасшедшим метафорам для пополнения всех пробелов своего рассудочного понимания.

В области общелитературных параллелей и аналогий система Ап. Григорьева совпала с критическим методом Гюго. Ознакомившись уже к концу жизни с монографией Гюго о Шекспире, Ап. Григорьев увидел в ней одно из самых блестящих проявлений шеллингианско-карлейлевской критической системы. Он посвятил целиком одно из своих открытых писем к Достоевскому подробному разбору книги Гюго.

Отмечая все ее погрешности в области точного изучения – пропуски, неточности, ошибки, – Ап. Григорьев признает ее «хоть уродством, да гениальнейшим из гениальных». Наряду с крупнейшими ощущениями он находит здесь такие прозрения, такие «проблески молний гения в насиженных сотнями филистеров местах», «что двадцать пять немецких профессоров, засиживая такую область, все вместе в двадцать пять лет не выдумают такой глубокой мысли».

В книге Гюго Ап. Григорьев нашел наиболее полное применение сравнительного метода. Шекспир рассматривается французским поэтом как одно из звеньев в цепи мировых гениев. Для определения его значения и сущности Гюго производит обзор всей державной династии духовных властителей человечества – от Гомера и Иова до Рабле и Сервантеса. Критик как бы перелистывает «грандиозную библию человечества» – совокупное создание всех пророков, поэтов и мудрецов, прежде чем раскрыть великую книгу на одной из ее самых ослепительных страниц, отмеченных именем Шекспира.

Эта монография Гюго была одним из последних книжных увлечений Ап. Григорьева. Своей маленькой книгой о Шекспире французский поэт вступил в круг учителей той академии критического искусства, в которой до конца не переставал совершенствоваться «уволенный от критики» Ап. Григорьев.

9. Нужны были десятилетия, чтобы и за ним было признано право на одно из центральных мест в кругу великих учителей этой негласной академии.

Во многом повторяя приемы Гёте и Шеллинга, Карлейля и Эмерсона, Ренана и Гюго, Ап. Григорьев систематизировал принципы их исследований и, подводя итоги нарастающей тенденции, выработал тот комплекс критических начал, который до сих пор остается незаменимой школой литературного анализа. Мы находим у него совместное проявление основных принципов новейшей критики – применение к литературной оценке широкой общей эрудиции, тонкое и бережное расследование корней и разыскание источников творчества при редкой способности дать завершающий синтез кропотливой работе тщательного анализа и охватить исчерпывающей формулой разрозненные явления творческой фантазии.

Учитывая устранение некоторых недостатков и дальнейшее развитие многих только намеченных у него принципов, в нем можно признать тип классического критика. Чуждый насмешливого скептицизма и отрицательного задора, он был в полной мере истолкователем и провозвестником. Изучение новых идей возбуждало его к самостоятельному творчеству, в котором он беспрерывно поднимал озаряющие вереницы новых замыслов, находя для них в горячке своих первых впечатлений законченные, литые и блестящие формы. Некоторые критические определения его останутся в истории русской литературы ne varмetur. Одно только его разделение современных литературных героев на две категории – смирных и хищных – заключает в себе целую философию славянского духа и русской литературы.

При этой законченности и непреложности критических формул Ап. Григорьев умел сообщить носящимся в воздухе отвлеченным понятиям волнующую силу живых и конкретных явлений. В этом интенсивном оживлении абстрактных идей – одно из самых ценных свойств его критического дарования.

При этих высоких качествах некоторые недочеты второстепенного характера до сих пор тяготеют над литературной судьбой Ап. Григорьева. Упреки в неясности, тяжеловесности, неудобочитаемости раздаются и теперь по его адресу. При некоторой частичной обоснованности их, в общем они едва ли соответствуют сущности его писаний.

Правда, ученик «темного» Шеллинга, Ап. Григорьев часто считал излишним стремиться к наглядной ясности. Его симпатии к соблазнительно таинственным учениям, скрытым под покрывалами странных слов, сказываются иногда и на его собственном стиле. Но при этом основные мысли его проведены всегда с замечательной четкостью, главные положения рельефны и очевидны. Ему недоставало, может быть, только дара концентрации, умения сгустить и выделить главное в ущерб второстепенному, сосредоточить все свое внимание на едином ядре, отбрасывая все бесчисленные оболочки.

С другой стороны, ему не всегда удавалось выдержать желанное равновесие между рассудочным исследованием и интуитивным пониманием. Более склонный к творческим наитиям, он не всегда исчерпывал все средства опытного знания и часто слишком быстро переходил от исследования к легенде, от толкования к внушению, от оценки к видениям. Вереницы пленявших его вдохновений иногда слишком относили его в сторону от намеченной цели, и манящие ореолы сияющих интуиций застилали подчас от его зорких взглядов очертания изучаемых явлений. В этих случаях положение, очевидное для критика, затуманивается для его читателя, и нужно особенное напряжение внимания, чтобы различить в сорвавшемся вихре образов и впечатлений коренной стержень руководящей мысли.

Эти недостатки Ап. Григорьева были причиной его непопулярности. А между тем статьи его имеют преимущество перед лучшими образцами европейской критики XIX столетия.

Мы находим у Ап. Григорьева ту философскую глубину и широкую способность проникать в сущность народного, религиозного и иностранного творчества, которою в значительно меньшей степени обладал элегантный, тонкий, вечно чарующий, но неглубокий Сент-Бёв. В русском критике мы находим то трудное умение рассматривать литературу в ее движении, порыве и процессе вечного перерождения, которого до конца недоставало строгому позитивисту Тэну, умевшему разбираться только в неподвижном и отстоявшемся. Наконец, усвоив все высокие качества критической школы Карлейля, Ап. Григорьев сумел понизить патетический диапазон английского критика, не прививая своим статьям всех неприятных черточек его национального юмора. На всем поле новой европейской критики имя Ап. Григорьева может стать в ряд с самыми громкими именами, и мы затрудняемся назвать здесь деятеля, пред которым он должен был бы сойти на вторую ступень.

В русской критике первенство его вне всякого сомнения. Не умаляя громадных заслуг Белинского, Писарева или Добролюбова в истории русской литературы и общественности, мы должны признать решительное преимущество перед ними Ап. Григорьева в области литературной, лингвистической и философской эрудиции, в деле выработки цельной эстетической доктрины, в богатом даре аналогий и тонком искусстве критических формулировок.

Наконец, в статьях этого русского шеллингианца наша критика достигла впервые глубины и значительности подлинного философского этюда о творчестве. Не вводя в литературную критику чуждых ей областей, он сумел возвести ее на степень общего всеобъемлющего охвата человеческого духа. От отдельного литературного создания он переходил к основной группе родственных произведений, от созвездий талантов к центральным светилам гениев, от литературного творчества к философии и религии, от совокупности умственных усилий и духовных порываний человечества к психологии народов и философии рас. Разбросанные в его статьях попутные характеристики славянства, романства и германизма, написанные задолго до первых приступов великой международной драмы последнего сорокалетия (1870–1914 гг.), во многом сохраняют до сих пор свое значение.

В литературно-философской пряже XIX столетия он завязал один из главных узлов. Он сумел, согласно его собственной терминологии, вобрать в себя прошлое, чтоб далеко забросить его сети в будущее. В этой духовной напряженности, безошибочно раскрывающей в минувшем и настоящем залоги отдаленного будущего, он является одним из центральных пунктов умственной жизни прошлого столетия. Через него перебрасываются мрежи умственных исканий от Гёте и Шеллинга к духовным вождям наших дней – Бергсону и Зиммелю.

В этой повышенной чуткости ко всему идейно-значительному сказался весь многосторонний склад его на редкость одаренной натуры. Юрист и педагог, масон и поэт, музыкант и журналист, он совмещал все свойства совершенного критика: разностороннюю эрудицию, тонкий и уверенный вкус, философский склад ума и крупный поэтический темперамент, при полном отсутствии зависти к более сильным творческим организациям.

1914

Достоевский и Европа

О грустно, грустно мне! Ложится тьма густая

На дальнем западе, стране святых, чудес…

Хомяков

1. В эпоху своих путешествий по Европе Достоевский совмещал в себе легендарный образ русского странника с новейшим типом литератора-туриста. В его паломничестве по святым местам западной культуры одинаково сказались влечения к реликвиям вечного и острый интерес ко всем достопримечательностям современности. Выставки и театры, суды и парламенты, курзалы и кафе привлекали его не меньше музеев и библиотек, соборов, базилик и пантеонов. Выше всего ценя в блужданиях по чужим краям поэзию бездомной жизни и просветленность кочующей души, он не перестает накоплять в своей записной книжке бытовые материалы дорожных наблюдений. Примыкая всей своей тоской славянского скитальца к старинной паломнической традиции игумена Даниила или инока Парфения, он являет у нас тип странствующего литератора на манер Стендаля или Мериме: с посохом и котомкой русского странника за плечами, он торопливо заносит на поля своего гида Рейхарда путевые заметки для журнальных статей.

Он прекрасно изучил Европу. Он посетил в ней столицы, курорты и тихие культурные центры. Он жил в Париже, Риме, Лондоне, Вене, Берлине, Праге, Копенгагене; он останавливался во Флоренции, Генуе, Венеции, Милане, Неаполе, Турине, Ливорно, Дрездене, Кёльне, Женеве; он знает Триест, Люцерн, Висбаден, Веве, Монтрэ, Баден-Баден, Эмс. Интересуясь преимущественно европейскими городами, он не остается равнодушным и к тому, что называет сам «чудесами природы». Он любуется берегами Рейна, предпринимает поездку по Фирвальдштетскому озеру, вспоминает в Петербурге солнечные ущелья Таунуса, на севере Европы мечтает об Альпах и равнинах Италии, а во Флоренции, в летнем саду Boboli, восхищается цветущими кущами декабрьских роз.

Но гораздо сильнее привлекают его «святые камни» европейских городов. По пути он жадно улавливает в памятниках, зданиях и музейных витринах отголоски всех эпох европейского прошлого. Античность в развалинах Форума и Колизея, Средневековье в готике Кёльна и Парижа, Ренессанс в храме Святого Петра, флорентийской баптистерии и знаменитом соборе Maria del Fiore, искусство всех времен в Уффици и палаццо Питти, в Лувре и Дрезденской галерее – все это не перестает привлекать и волновать его.

Но при всем их богатстве эти неподвижные следы истории не заслоняют перед ним всех зыбких отражений текущей жизни. Останки эпох в мраморе, граните и красках не могут понизить его острейшего интереса к приносящимся токам современности в толпах парижских бульваров или лондонской всемирной выставки. Скитаясь по странам и городам, он одинаково посещает романские часовни Тосканы и танцовальные залы Гай-Маркета, феодальные башни Шильонского замка и игорные казино баденских курортов. Пестрые цифры разграфленных табло рулеток волнуют его не меньше темных полотен старых мастеров, и быт европейского отеля он описывает с такой же живостью личных впечатлений, как и ландшафты дрезденского Цвингера.

Но лучше всего он изучил в Европе людей. За табльдотами итальянских гостиниц, в дрезденских и флорентийских читальнях, перед балюстрадами всяких Кренхенов и Кессельбрунненов, в парижском Café Anglais или павильонах всемирной выставки, в ресторанах, вагонах и театрах – он всюду внимательно следит за своими соседями или пристально наблюдает проходящую толпу. Немецкие профессора и лондонские рабочие, англиканские священники и католические миссионеры, баденские крупье и швейцарские кельнеры, парижские гиды и английские туристы, наконец, любопытнейший экземпляр человеческой породы: французский буржуа Второй империи – ко всему этому Достоевский присматривался и прислушивался с величайшим вниманием. Европейцы всех типов и всех категорий были знакомы ему. Он изучает французского адвоката по Жюлю Фавру, он узнает русского эмигранта в своих лондонских посещениях Герцена и женевских встречах с Огаревым, он знакомится с европейским писателем и дипломатом в лице Мельхиора де Вогюэ.

Достоевский был в Европе в интереснейший момент ее новейшей истории. Он находился в нескольких часах от Эмса в те роковые июльские дни 1870 года, когда Вильгельм отказал в аудиенции Бенедетти, пацифист Тьер был освистан в палате депутатов и Бисмарк намечал эпохи международных кровопролитий знаменитым сокращением королевской депеши. Он был в Дрездене и в те трагические дни, когда саксонская и прусская армии соединились под Седаном и Гамбетта крикнул среди возмущенных воплей Национального собрания: «Людовик Бонапарт перестал царствовать во Франции!» Он прожил в Германии весь период франко-прусской войны, читал неожиданно появившиеся на всех стенах плакаты «Der Kriegiot erklaert!» и через год присутствовал при торжественной встрече возвращающихся из Франции войск. Он успел за это время лично слышать от немецких профессоров требования разрушения Парижа и в рукописях читал отрывочный дневник действующей армии – письма немецких солдат об ужасах кампании. Он из центра Саксонии услышал знаменитый ответ Жюля Фавра Бисмарку, полные ненависти и отчаяния слова, которые через три года он вспомнил в «Бесах» как лейтмотив для своей фантастической марсельезы:

«Pas un ponce de noire terrain, pas one pierre de nos fortiresses!»

Европа, несомненно, была одним из сильнейших впечатлений этой души, столь богатой сильными ощущениями. И, как все поражавшие Достоевского явления, она предстала перед ним в аспекте грандиозной и мучительной проблемы. В своих попытках разрешить эту великую загадку он написал целую книгу о Европе, рассеянную но его романам, газетным обзорам и журнальным статьям.

Эта книга – некролог целого мира. Это – странное надгробное слово, в котором проповедник воздает благоговейную дань восхищения героической душе усопшего, его исканиям, томлениям, достижениям и подвигам. Но среди своей хвалебной проповеди он внезапно замечает, что от мощей святого исходит трупный запах, и в смертельной тоске он с проклятиями отворачивает голову от его истлевающих останков. Как Алеша Карамазов, почуявший тленный дух от гроба своего наставника, он без оглядки бежит от него и где-то в стороне от людей, в одиноком ужасе, горькими слезами оплакивает смерть своего великого учителя и крушение своей юной веры в его святость.

Эти горестные раздумья отстаиваются в философские тезисы, из этой тоски вырастает книга Достоевского о Европе.

2. Раскроем ее страницы. Нас прежде всего охватит их глубокая печаль по угасшей душе великого западного мира. История увлечения Достоевского Европой и последующего разочарования в ней являет один из знаменательнейших случаев той типичной для людей его поколения духовной эволюции, которую принято называть у нас крушением религиозной веры в утопический Запад.

Тяга Достоевского к Европе возникла необыкновенно рано. По его собственному рассказу, уже на рубеже младенчества и детства, еще не умея читать, он с восторгом и ужасом вслушивался по ночам, как родители его читали на сон грядущий увлекательные романы Анны Ретклиф. Это момент возникновения его первых влечений к тому далекому и таинственному миру Удольфских замков и торжественных рыцарей, который предстал перед ним заманчивым видением в часы его детских бессониц, в тесной квартирке Мариинской больницы для бедных.

Впоследствии, в школьные годы, Достоевский проводит целые ночи в лихорадке над повестями Жорж Санд, бредит Шиллером, умиляется униженными и юродивыми Диккенса, благоговеет перед вселенскими образами Бальзака. Наконец, в первые годы самостоятельной жизни к его услугам оказывается вся библиотека Петрашевского: Фурье и Консидеран, Вольтер и Руссо, Ламмене и Конт, Штирнер и Маркс. Целая плеяда европейских философов, поэтов и экономистов отрывочно и беспорядочно проходит перед ним в рефератах и спорах кружка русских фурьеристов. В сумбуре доктрин и утопий, теорий и фантазий, гипотез и систем два слова загораются перед ним неожиданным заревом и глубокими ранами выжигаются в его сердце. Им никогда не суждено будет окончательно зарубцеваться, и до своих последних страниц Достоевский не перестанет болеть, томиться и вдохновляться ими. Эти два слова – всеобщее счастье.

Мечта французских утопистов, пленившая Достоевского в 40-е годы, эволюционировала с ростом его идей. С годами она затмевалась другими его умственными увлечениями, преображалась в совершенно новое учение, окрашивалась в тона его религиозно-национальной философии и из примитивной плоскости материального благополучия переносилась в сферу его заветных идей о грядущем духовном единении человечества. В этом виде она появляется в его последних писаниях, как бы свидетельствуя, что через все катастрофы своей личной жизни Достоевский пронес эту раннюю веру в возможность всемирного братства до своих предсмертных страниц.

«Золотой век, – пишет он в одной из своих последних книг, – мечта самая невероятная из всех, какие были, но за которую люди отдавали всю жизнь свою и все свои силы, для которой умирали и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть».

Но в молодости идейная жизнь Достоевского прошла всецело под знаком этого туманного лозунга. Далекий мир, зародивший его формулу, предстал перед автором «Бедных людей» как священная колыбель новой религии человечества, а духовные соблазны всех апостолов этого утопического будущего начали догматически врастать в его создающееся мировоззрение. Даже в своем показании следственной комиссии по делу Петрашевского он не перестает восхищаться фурьеризмом, который «очаровывает душу своею изящностью, обольщает сердце любовью к человечеству, удивляет ум своею стройностью». С таким чистосердечием исповедуется неофит Достоевский в конфессионале николаевской жандармерии.

Эту веру он понес на эшафот и в Сибирь. Он уходил на каторгу, отказываясь понимать логику той загадочной человеческой комедии, где возможны незаметные герои, добровольно лишающие себя прав на счастье, музыкальные гении, прозябающие в крепостных оркестрах, и смертные приговоры за чтение писем Белинского. Но все это он готов был признать случайными эпизодами в торжественном ходе мировых судеб, раз на свете есть страна, где готовится всеобщее счастье.

Через десять лет он вернулся из Сибири с тем же убеждением, быть может только углубленным каторжным опытом. Он знал теперь, что есть на свете сладострастники, которые режут детей, и шпицрутены, превращающие в гной и кровь человеческие спины. Но все эти впечатления он героически вытерпел, продолжая по-юношески верить, что где-то медленно зреет, но пышно зацветает то великое, могучее, прекрасное и желанное, что зовется всеобщим счастьем.

В Сибири, как и в 40-е годы, Достоевский чувствует всю несоизмеримость России и Европы. Он из Семипалатинска в письме к Майкову выражает свою полную солидарность с идеей заключительных строк Клермонтского собора о том, что Европу и назначение ее окончит Россия.

Но Запад не перестает представляться Достоевскому страною сказочных достижений. «Почему Европа, – спрашивает он накануне своей первой заграничной поездки, – имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление?.. Ведь все, решительно все, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, – все, все ведь оттуда, из той же страны сбытых чудес… Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления?»

И Достоевский пользуется первой же возможностью, чтобы вырваться в эту обетованную страну. Вернувшись из Сибири, он погружается в лихорадку всяких литературных работ и предприятий, переиздает свои старые повести, готовит новые романы, редактирует журнал, пишет статьи. Только через два года ему удается вырваться из этой беспрерывной работы, и вот 8 июня 1862 года, с мучительно отрадным сердцебиением, он подъезжает наконец к Эйдкунену.

3. Это – крупная дата в истории его души. Она отмечает начало крушения одного из самых глубоких и долголетних верований Достоевского. Русский смертник и каторжник, на пороге страны святых чудес забывающий боль воспоминаний о своих кандалах и саване приговоренного, в ожидании великого зрелища белых одежд и пальмовых ветвей, – какой это трогательный и грустный образ!

Разочарование было глубоким и непоправимым. Ему удалось увидеть Европу с птичьего полета, как землю обетованную, с горы, и за два месяца своего первого путешествия он собрал целую коллекцию тех синтетических, панорамных и перспективных впечатлений, о которых он мечтал еще в русском вагоне.

Зарубежное Эльдорадо обмануло все его ожидания. Он увидел в Лондоне рядом с кристальным дворцом всемирной выставки полуголое, дикое и голодное население Уайтчапеля. Он наблюдал по соседству с промышленными храмами Сити полумиллионные толпы рабочих, угрюмо справляющих свой безрадостный шабаш. Он видел в праздничных толпах Гай-Маркета матерей, приводящих на промысел своих малолетних дочерей, чахоточных красавиц над бокалами джина и шестилетних девочек в грязных лохмотьях с выражением безвыходного отчаяния на лице.

Но еще тягостнее было то, что развернулось перед ним на континенте. Во что превратились заветы 89-го года в обществе, ими созданном? Вместо свободы – образцовая организация сыска и шпионства; вместо равенства – жадное стремление накопить максимум денег и завести как можно больше вещей; вместо братства – начало особняка, усиленного самосохранения, себялюбивой замкнутости. А по ту сторону Рейна такое же всеобщее накопление гульденов добродетельным трудом и бесчеловечными жертвами, в упорном стремлении породить через пять поколений многомиллионного Гоппе и К°. Облик европейского мещанства середины столетия предстал перед ним в таких размерах, что болотное довольство немецких и французских буржуа показалось ему еще ужаснее лондонского отчаяния и мрачности.

Эти впечатления укрепились в нем в последующие годы. Он узнал, как женевские филантропы, обратив преступника на путь истины, спокойно отправили его на эшафот. Он видел, как «самая ученая и просвещенная из всех наций бросилась на другую, столь же ученую и просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла ее, как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки в виде миллиардов дани и отрубила у нее целый бок в виде двух самых лучших провинций». Он видел, как коммунары с нескольких концов подожгли Париж, и ему померещилось даже, что «эстетическая идея в новом человечестве помутилась». Он видел, наконец, по его собственному рассказу, как «вся Европа, по крайней мере первейшие представители ее, все разом отвертываются от миллионов несчастных существ – христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с надеждою, с нетерпением, когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли, Европе досаждающие, ее тревожащие».

Неудивительно, что он пишет из Германии своим русским корреспондентам: «Если б вы знали, какое кровное отвращение до ненависти возбудила во мне к себе Европа!..»

Но уже первое путешествие Достоевского окончательно искоренило его веру в Запад. Следующие поездки за границу он предпринимает без всяких иллюзий и ожиданий. Глубокая безнадежность, полное омертвение чувств над раскрытой могилой – вот европейские впечатления его последующих скитаний.

«Тогда особенно слышался над Европой как бы звон похоронного колокола, – рассказывает он устами Версилова о своем самом длительном пребывании на Западе. – Да, они только что сожгли тогда Тюильри… Там была брань и логика; там француз всего только был французом, а немец – всего только немцем, и это с наибольшим напряжением, чем во всю их историю; стало быть, никогда француз не повредил столько Франции, а немец своей Германии, как в то именно время. Тогда во всей Европе не было ни одного европейца. Только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их Тюильри – ошибка…»

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!