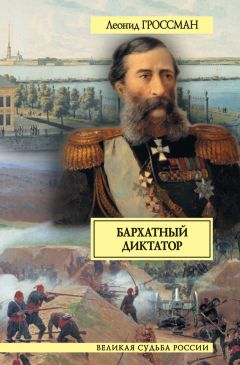

Текст книги "Бархатный диктатор (сборник)"

Автор книги: Леонид Гроссман

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Кандидат в министры

Юноша спросил у святого мудреца Джиафара:

– Учитель, что такое жизнь?

Хаджи молча отвернул грязный рукав своего рубища и показал ему отвратительную язву, разъедающую его руку.

А в это время гремели соловьи, и вся Севилья была наполнена благоуханием роз.

В. Гаршин

«Муравьевы делятся на тех, которых вешают, и на тех, которые вешают», – определил судьбу своего рода знаменитый усмиритель польского восстания, заклейменный историческим прозвищем «Муравьева-вешателя».

Молодой его родственник, товарищ прокурора и доцент по кафедре уголовного судопроизводства Николай Валерьянович Муравьев твердо решил избежать участь злополучных членов своей фамилии и безусловно примкнуть к ее благоденствующей половине, хотя бы ценою службы для эшафота.

Последнее, впрочем, нисколько не смущало его. Прокуратуру считал он своим призванием. Было известно, что блестящий юрист был в жизни сух и даже жесток: говорили, что вогнал в могилу отца грубым требованием у него отчета в распоряжении наследством, оставленным знаменитым дядюшкой графом Муравьевым-Амурским. Был прямолинеен, строг, настойчив, неумолим. В обвинениях и карах видел личную цель и стремился к ней с нервною страстностью. Обвинительный исход громких процессов считал делом чести; оправдания переживал как тяжелый удар, почти как болезнь. Из предков больше всех уважал Муравьева-Виленского: сотни виселиц, тысячи сосланных. С ненавистью вспоминал своих крамольных родственников – Муравьевых-Апостолов, Михаила Бакунина. Охотно сообщал сослуживцам и ближайшим начальникам, что в гербе его рода – меч и черный орел. Был сторонником сильной и грозной власти, пронизывающей все отправления жизни в стране.

С кафедры учил своих слушателей: «Суд должен быть прежде всего верноподданным проводником самодержавной воли монарха». – «А как узнать ее в делах с сомнительной виновностью?» – раздался как-то вопрос с одной из студенческих скамей. – «Неколебимо карать всех, посягающих на достоинство правительственной власти – вот безошибочное толкование монаршей воли». – «Но так ведь можно засудить и ни в чем не повинных», – с намеренной наивностью возразил слушатель. Доцент строго прищурил свои узкие, чуть раскосые, «муравьевские» глаза: «Подобными расспросами вы уже невидимо колеблете государственный порядок». – «А раз вы, как товарищ прокурора, не предаете меня за, это суду, – с серьезнейшей миной возразил студент, – то тем самым вы, очевидно, нарушаете самодержавную волю монарха».

Лектор молча проглотил неслыханную дерзость, поняв, что имеет дело с нигилистом. Ограничился извещением инспектора студентов.

Прокурорскую деятельность Муравьев считал наиболее отвечающей своим крупным ораторским данным. Уверенный в своих средствах, он вводил новый тон в государственное красноречие. В традициях русской обвинительной кафедры было строгое и холодное изложение фактов, сухая и бесстрастная система доказательств, ледяная и четкая цепь умозаключений. Пафос и лирику, страстность и драматизм, образ и эмоцию представители стоячей магистратуры в новых судебных учреждениях с ироническим пренебрежением предоставляли адвокатам, наемным судейским словесникам, ловцам гонораров, ремесленникам и жонглерам закона. Себе же они оставляли только логику и сарказм.

И вот молодой Муравьев вопреки традиции решил ввести художественные приемы знаменитых криминалистов в прокурорскую речь. Всех этих светил защиты – Урусовых, Спасовичей, Куперников – он решил поражать их же собственным оружием. Творческий пафос, изобразительный дар, остроумные реплики? Так этим же будет блистать и обвинение. Николай Валерьянович в высокой степени развил в себе способность к картинности в изображении преступления, к драматизму в характеристике подсудимых, к афористической формулировке выводов и увлекательной страстности заключений. Нет красноречия, если нет восхищения слушателей! И вся эта артистичность словесной лепки получала тем большую силу и действенность, что речь его строилась по строжайшим правилам риторики, заранее продумывалась во всех подробностях, планировалась с тщательностью чертежа и расчислялась по точным параграфам уголовного кодекса.

– Молодой Муравьев принадлежал к тому поколению русских судейских чиновников, которое пришло на смену первому призыву либеральных реформаторов шестидесятых годов. Программа его предполагала возврат к монархической диктатуре Николая Первого и реставрацию дворянских прав и преимуществ во всей их «екатерининской» цельности.

Мой предок Радша службой бранной

Святому Невскому служил,

– любил цитировать знаменитую родословную Николай Валерьянович на том основании, что Муравьевы, как и Пушкины, происходили «от мужа честна именем Радша». При этом второй стих особенно и многозначительно акцентировался.

Не имея призвания к «службе бранной», поздний потомок Радши решил посвятить себя высшей политике.

Весьма рано Николай Валерьянович стал оставлять свою ученую и судебную работу для поручений государственного характера. Недавно был он командирован в Париж с важнейшей секретной миссией: во что бы то ни стало добиться французского правительства выдачи крупного террориста Льва Гартмана, организовавшего под Москвою осенью 1879 года покушение на царский поезд. Государственный преступник скрылся за границу, но был опознан и арестован в Париже. Молодой Муравьев напряг все усилия, чтобы вырвать из французских тюрем новую жертву для петербургских виселиц. «Право убежища – это право укрывательства и безнаказанности убийц», – убеждал он республиканских министров. Правительство Жюля Греви колебалось. Слишком важно было, при откровенных вожделениях Бисмарка, сохранить дружбу России. Но левая печать подняла энергичную кампанию в защиту неприкосновенности эмигрантов. Престарелый Виктор Гюго выступил на защиту заключенного. Гартман был освобожден. Товарищ прокурора Муравьев безнадежно проиграл свою первую политическую ставку.

Вскоре ему предоставили возможность реабилитации. Именно ему, выдающемуся судебному оратору, прошумевшему обвинителю червонных валетов и всех уголовных знаменитостей последнего пятилетия, было предложено выступить прокурором в особом присутствии правительствующего Сената по делу об убийстве Александра Второго.

Удача подобного выступления определила бы всю будущность молодого судейского. Но труднейшее испытание чрезвычайно усложнялось рядом случайных обстоятельств.

Десятого марта под вечер прокурор палаты Вячеслав Константинович фон Плеве экстренно пригласил к себе Николая Валериановича.

– Большая победа следственной власти. Задержана одна из главных участниц покушения. Молодая женщина лет двадцати семи. Только что лично допрашивал ее. Сразу поставил в тупик, оглушив ее последними разоблачениями Русакова. Созналась во всем: принадлежит к партии «Народной воли», принимала участие в покушении первого марта. Полагаю, что с этим арестом полиция завершила свое задание: все злодеи в наших руках…

– Поздравляю в вашем лице государственную прокуратуру. Непоколебим закон, в силу которого преступивший не избегнет карающего меча. Обвинительная власть всегда счастлива в правом деле. Как фамилия задержанной?

– Софья Перовская. И представьте, дочь члена совета при министерстве внутренних дел, бывшего петербургского губернатора.

– Софья… Перовская?..

Муравьев был изумлен и даже несколько растерян. Это не ускользнуло от зоркого взгляда Плеве.

– Вы, вероятно, пожелаете, Николай Валерианович, участвовать в дальнейших допросах арестованной.

– В зависимости от общего хода следствия. Не думаю, чтоб это вызывалось необходимостью.

– Но ведь в допросах Желябова, Михайлова и Геси Гельфман вы приняли непосредственное участие?

– Полагаю, что этим пока исчерпываются мои следственные обязанности. Копии же допросов прошу доставлять мне без промедления.

В карете Муравьев соображал: «Несомненно она… Сонечка Перовская, двадцати семи лет, дочь губернатора…» Впечатления детства неожиданно заслонили все обстоятельства дела о цареубийстве. Товарищ прокурора вспоминал.

Отец его – Валерьян Николаевич Муравьев был в начале царствования псковским губернатором. К нему-то и был назначен на должность вице-губернатора потомок Алексея Кирилловича Разумовского, сухопарый чиновник Лев Николаевич Перовский. Фамилию вел от подмосковного имения Перово, где венчалась веселая царица Елизавета со своим придворным певчим. Семьи двух начальников губернии жили рядом. Сад Перовских граничил с усадьбой губернаторского дома. Молодое поколение приезжей семьи подружилось с Николинькой Муравьевым. Вместе разъезжали в коляске, запряженной мулом (вдовец-губернатор ни в чем не отказывал единственному своему ребенку), переправлялись через пруд на пароме. Общность детских забав навсегда связала его самой прочной сердечной связью с детворою соседей – Машинькой, Колей, Васютой и светловолосою Сонечкой.

Вот почему известие об аресте Софии Перовской в первую минуту сильно смутило Муравьева. Он слишком понимал обязанности прокурора в предстоящем деле и единственно возможный смысл обвинительного заключения. Что-то дрогнуло в его холодном сердце. Неужели же ему придется требовать смертной казни для этой прелестной белокуренькой, резвой и смелой девочки с открытым и решительным взглядом необыкновенной прозрачности и с легкой складкой настойчивости у сжатых губок? Недаром презирала куклы и любила только воинственные забавы мальчиков. По-мужски защищалась от нападений братьев. Он вспоминал елку у Перовских, каток на реке Великой, санный бег вокруг зубчатого «детинца», чтение вслух английской книжки. Детские балы, танцмейстер со скрипачом, матросская пляска: Сонечка в белом кисейном платье плывет перед ним с розовым шарфом в руках… И эти гладко расчесанные волнистые волосы над высоким чистым лбом, спадающие шелковистыми прядками на филе-англэ кружевного воротничка.

Не без тревоги прочитывал он все сведения, получаемые из прокуратуры. Вячеслав Константинович Плеве срочно и во всех подробностях сообщал ему по мере хода допросов все результаты следствия. Дополнял в обворожительной личной беседе все акты и допросы. Сомнений не оставалось: дочь действительного статского советника и бывшего псковского вице-губернатора Софья Львовна Перовская была одной из важнейших преступниц по делу 1 марта.

Из следственных опросов выступали и различные обстоятельства прошлого подсудимой. Муравьев не без интереса следил за развертывающейся перед ним биографией подруги его детства. Сличал показания, просматривал справки жандармов и опросы арестованных. Поразительная судьба! Добровольно ушла от счастливого быта девушки-аристократки, от придворных балов и дворцовых приемов, от ласки императрицы и поклонения блестящих гвардейцев, от будущей праздной, изящной и пышной жизни под панцирной защитой древнего титула и придворного звания. Жила как отшельница, всех поражала монашеской суровостью, отречением и жертвенностью самосожигателей. Из губернаторских гостиных ушла в народные школы, в земские больницы: спала на досках. Была простой сиделкой при деревенских больных, бинтовала, лечила, ухаживала. Заведовала больничными бараками. Свою красоту, породу, утонченный высшею культурою ум, облагороженный изысканным европеизмом характер она унесла в нищету и безвестность, в дикость и грязь, в глухое убожество вшивых ребят и хворых крестьянок. Неслыханно… и возмутительно! Так это – русская дворянка?.. Отпрыск знатного рода, она берет на себя слежку за выездами царя? Предводительствует метальщиками? Прокурор Муравьев чувствовал, как все его существо преисполняется гневом и ненавистью к этой сословной отступнице, перебежчице в стан заклятых врагов правительства, предательнице их общего дворянского дела. Среди врагов это, конечно, опаснейший! Это соратница позорных отщепенцев муравьевского рода – всех этих Апостолов и Бакуниных, «Муравьевых, которых вешают»…

Три дня уже длилось судебное следствие. С кафедры своей, прямо перед собою прокурор Муравьев три дня уже видел за барьером, на длинной скамье, под охраной обнаженных лезвий, среди пяти других подсудимых тонкую, белокурую молодую женщину в черном гладком платье, с белым воротничком и нарукавничками, с глубокими светлыми глазами необычайной прозрачности, округлыми детскими щеками и чуть заметной складкой непреклонной решимости у крепко сжатых губ. Спокойно и безразлично смотрела она из-за загородки подсудимых на своего блестящего и грозного обвинителя. Бесстрастно и кратко отвечала на его вопросы. Надеялась ли на сердце и память живого и бойкого Николиньки Муравьева? Или с презрением относилась к его званию прокурора особого присутствия, облеченного высшим правом требовать смертных казней для революционеров и настаивать на их полном истреблении?

Сегодня закончилось следствие. Завтра начало прений. Речь прокурора особого присутствия.

Ночью в своем кабинете, отпустив секретарей и кандидатов, в полном и глубоком уединении Николай Валерианович в последний раз обдумывал свое завтрашнее историческое выступление. Ведь слова, которые он произнесет через десять часов по этим вот заметкам и документам, прозвучат на весь мир. Ведь каждая фраза его будет прочитана царем, всеми членами императорской фамилии, министрами, сенаторами, учеными, военными, всей страной. Через несколько часов, завтра, 28 марта, между одиннадцатью утра и ночи, он определит навсегда свою судьбу: министр юстиции или же – жалкий провинциальный член судебной магистратуры… Стоило напрячь до последней степени свои способности, вызвать искусственный подъем мысли и воли, развернуть потрясающую программу государственной власти. Он мог наконец использовать свой пост публичного обвинителя для мощной политической пропаганды и выступить перед всей страной взыскателем высшей кары во имя геральдического меча и черного орла Муравьевых.

В последний раз он просматривает документы и распределяет заметки. Задача чрезвычайно усложнялась непрерывным всероссийским конкурсом красноречия на ту же тему. Уже в течение целого месяца епископы, протоиереи и архимандриты, губернаторы, городские головы и предводители дворянства не переставали состязаться в речах о событии 1 марта. Необходимо было в этом неудержимом потоке духовного и гражданского красноречия установить рекорд и произнести перед всей страной незабываемое слово.

Общий принцип обвинения был ясен. Судебная речь против цареубийц должна совместить провозглашение государственной программы высшего дворянства с поминальной хвалою почившему императору. Речь будет одновременно судебной, политической и парадной. Как ораторы Древнего Рима, он произнесет свой панегирик императору.

Государственные моменты завтрашнего выступления заострены и отшлифованы до степени крылатых формул. Во вступительной части – «всеобщий плач отечества, потерявшего так неожиданно и так ужасно своего незабвенного отца и преобразователя». Через всю речь проходит основной мотив о «вековой русской преданности престолу». И наконец проповедь воинствующего монархизма отливается в высокопарные ритмы заключения с надрывным возгласом о «ныне вступившем на царство августейшем вожде». Согласно основному принципу Муравьева, речь прокурора прежде всего выражает волю монарха и служит самодержавию.

Но она должна служить и судопроизводству. По системе своей Муравьев разрабатывал строжайший план обвинительной атаки, четко разделенной на главные части. Каждый раздел заносился конспектом на особый лист: главные мысли, ударные слова, юридические выводы, статьи свода. В остальном полагался на свой дар слова. Только зачин и концовка прорабатывались заранее во всех деталях. Запоминались почти буквально. Вся речь свободно отливалась в законченные и стройные формулы в самом процессе судоговорения, ответвляясь от тезисов сжатого плана и сохраняя горячность и непосредственность импровизации. Обвинение цареубийц было расчислено и размечено, как логарифмическая таблица. Листы-разделы речи стройной стопкой лежали перед ним на письменном столе. Он тасовал, раскладывал, перечитывал, дополнял свои сводки сжатой заметкой, острым речением. На отдельные листы спешно набрасывал узловые афоризмы, сигнальные формулы, остроконечные фразы: «Преступление, какого не знает история человечества…»; «Новая общественная формация интеллигентных убийц…»; «Это не факт, это история, господа сенаторы…»; «Покушение Засулич и Соловьева – это пробные взмахи расходившейся руки убийц»; «У них софизм и цинизм, у обвинения – неотразимые, еще дымящиеся кровью факты».

Такие изречения заполняли страницы конспектов. В последний раз Муравьев пересматривал свою будущую речь, занесенную на просторные и четкие карты.

Первый лист – вступление, второй – изложение события, третий – анализ улик, четвертый – психологический портрет Рысакова, пятый – Желябов, шестой… Но шестой лист, шестая карта в колоде прокурорских инвектив еще не заполнена. Это абзац о Софье Перовской.

Факты собраны. Но какое освещение придать им? Как истолковать роль и деятельность этой необычайной участницы цареубийства? Не ослабить ли здесь обвинения, не сократить ли эту часть речи?

Муравьев задумывается. Он не может отделаться от одного странного впечатления. С прокурорского пульта он заметил сегодня в местах для публики старую даму. Что-то ударило в голову: кто это? Где он видел эти крупные черты лица, этот взгляд, эту восточность выражения? Из-под черной маленькой шляпки свисали седеющие пряди, и большие, еще достаточно молодые глаза смотрели на него внимательно и пристально, почти умоляюще. Вдруг вспомнил: Варвара Степановна Перовская, псковская вице-губернаторша. Как постарела за двадцать лет! Неузнаваема… Да, несомненно, вот этими руками, беспомощно сведенными теперь у борта салопа, она как-то под вечер обсушивала и одевала его, когда он, резвясь, свалился с парома в пруд вице-губернаторского сада. Наливала коньяк серебряной ложечкой в чашку горячего чая, чтоб вернее предотвратить простуду. Сама поила его и давала наставление бонне (ведь матери не было, он никогда не знал ее, умерла от родов при его рождении). До сих пор, когда слышал случайно, нередко в речах знаменитых защитников, патетические возглашения о материнской любви и заботе, представлял себе Псков, диванную в мезонине, Варвару Степановну и жгучий, пахучий и крепкий чай, глотаемый с серебряной ложечки… Он всматривается – никаких сомнений. Те же глаза, ласково убеждавшие его когда-то выпить всю порцию горячего питья, теперь обращали к нему невыносимо мучительную мольбу, последнюю, отчаянную, почти невероятную, словно уже вобравшую в себя весь ужас смертельного часа. И Николай Валерианович, нахмурившись, отвел свои раскосые глаза от мест для публики и наклонил ниже свою тяжелую голову к заметкам и выпискам… «Закон должен бесстрашно вершить свое дело, – автоматически двигались в сознании привычные юридические афоризмы. – Меч правосудия да примет вертикальное положение над головою преступника»… Но большие, измученные, горящие глаза упорно глядели на него, словно моля и заклиная…

Он просматривает доставленное ему на днях тюремное письмо Софьи Перовской к ее матери. Снова быстро перечитывает отдельные абзацы.

«…Я о своей участи нисколько не горюю, совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно, а так будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения, поступать же против них я была не в состоянии. Поэтому со спокойной совестью ожидаю все, предстоящее мне. И единственно, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная, это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его»…

Прокурор размышлял, взвешивал, соображал, заключал.

Главная виновность подсудимой Перовской не подлежит сомнению. Но в высшем круге знают о давнишней близости их семей. Кое-кто осторожно и тонко намекал на возможность высочайшего помилования для некоторой части обвиняемых: прокурор мог лавировать, сгущать или ослаблять краски…

И самому ему ясно: что бы там ни было, а ведь Софья Перовская для него, для всего состава суда – свой человек. Среди предков и родственников сколько у нее министров, губернаторов, градоначальников, генерал-адъютантов, членов Государственного Совета. Она принадлежит к лучшему цвету того сословия, которое представлено за этим подковообразным судейским столом под гигантским императорским портретом. Она сродни этим сословным представителям. Ведь граф Перовский был попечителем покойного наследника-цесаревича. Все прочие обвиняемые – из крестьян, рабочих, мещан, духовенства, одна она – дворянка. С этим никак нельзя не считаться. Суд ведь обязан щадить высшее сословие в стране.

И потом – казнить женщину! Ведь этого еще не бывало в России… Казнили Разиных, Пугачевых, Пестелей, Муравьевых, Каракозовых, Млодецких – но женщина еще ни разу не всходила у нас на эшафот. Как на это посмотрит Европа? Не раздадутся ли во всяких «Фигаро» и «Таймсах» новые окрики о дикой свирепости российского медведя?

Все это необходимо учесть. На суде развить атаку против прочих пяти – здесь именно сосредоточить несокрушимую силу ударов – и, может быть, обойти, облегчить, ослабить обвинение Перовской? Ведь можно маневрировать так, чтоб она как бы выпала из общей цепи аргументов, неожиданно отступила в тень, осталась на втором плане.

Да, все бы это было возможно и даже отчасти желательно – если бы только… быть уверенным в воле молодого царя. А что, если он требует смерти для всех шестерых обвиняемых? Не будет ли речь прокурора провалом, если он неуклонно и прямо не приведет к шести виселицам?

Никогда еще диалектика предстоящего обвинительного слова не растравляла такой мучительной проблемой логику, совесть и правосознание товарища прокурора Муравьева. Никогда еще накануне ответственнейшего выступления главное задание речи до такой степени не оставалось для него неразрешенным, лихорадочно бросая его мысль к полярным выводам – от милости и снисхождения к обвинению и казни. Нужно было спешно остановить этот размашистый маятник. До начала судебного заседания оставалось каких-нибудь шесть часов.

Чтоб освежить уставшую мысль, Муравьев поднялся и подошел к зеркалу. Как в студии Сары Бернар, в рабочем кабинете прокурора высилось гигантское трюмо, во весь рост отражавшее его сухопарую и гибкую фигуру. Здесь разучивались ответственные моменты судебных речей и запоминались жесты, позы и взгляды. На него глянуло из палисандровой рамы тяжелое, округлое лицо с плоским угрюмым лбом и широким хищным ртом, – голова тигра с мертвой хваткой железных челюстей. Боковые канделябры отбрасывали своими трехсвечниками яркие лучи на этот бледный и массивный облик с пронзительно испепеляющим взглядом сквозь татарскую прорезь век, нервно сжатых теперь предельным напряжением мысли, тщетно пытающейся разрешить задачу непреодолимой трудности.

* * *

В переполненном зале палаты, под доносящийся сквозь огромные окна гул толпы на Литейном, начал свою обвинительную речь Муравьев.

Он поднялся уверенно и прямо. С высоты быстрым взглядом окинул знакомую картину судебного зала. За выгнутым гигантским столом в орденах и цепях – сенаторы высокого присутствия. Слева на высокой скамье в деревянной ложе, словно в узкой раскрытой коробке, тесно сжавшись, сидят вряд шесть подсудимых. Вокруг обнаженные лезвия сабель и медные каски жандармов. Внизу, у подножья скамьи, белоснежные пластроны и черные плечи адвокатов. Под траурным балдахином в углу гигантский портрет Александра Второго. Сбоку сословные представители – в руках перчатки, цилиндры и каски с султанами. Рядом алтарь и пышная ряса священника. В центре зала обыкновенный будничный стол, уставленный вещественными доказательствами – свертками, банками, пачками. За перилами плотная масса чиновной публики.

Он чувствует непомерную трудность задачи: этот живой, изменчивый, многоликий и неуловимый сгусток мыслей и воль нужно теперь захватить и включить в один поток Цицеронова слова.

И вот с твердой решимостью, громким и воинствующим голосом, не приберегая сил и тона для дальнейших подъемов, угрожая с первых же слов и властно призывая к мести, обратился прокурор к членам особого присутствия:

– Господа сенаторы и сословные представители! Призванный быть на суде обвинителем величайшего из злодеяний, когда-либо совершившихся на русской земле, я чувствую себя совершенно подавленным скорбным величием лежащей на мне задачи.

Прокурор действительно необычайно бледен. Иссиня-черный бархатный воротник мундирного фрака выделяет бескровную белизну его тяжеловесной и широкой маски Чингисхана. Повелительный голос вибрирует лирическим волнением. С первых же слов обвинитель устанавливает характер предстоящей речи, он ищет «яркого и могучего слова», он хочет ударить по сердцам судей.

– Трудно, милостивые государи, быть юристом, слугою безличного и бесстрастного закона в такую роковую историческую минуту, когда и в себе самом и вокруг все содрогается от ужаса и негодования, когда при одном воспоминании о событии первого марта неудержимые слезы подступают к глазам и дрожат в голосе, когда все, что есть в стране верного своему долгу, громко вопиет об отмщении…

Словно стремясь сдержать обуревающее его волнение, прокурор переходит к изложению обстоятельств дела. Пафосом фактов он ошеломит сознание слушателей. Драматически и почти театрально рисует он картину взрывов на Екатерининском канале. Кое-где фантазирует, сгущает краски, восполняет воображением пробелы созидаемой легенды. Он даже сочиняет момент, когда «опечаленный повелитель русской земли» якобы «наклонился над истерзанным сыном народа».

Наступает момент для грозного и величественного жеста, тщательно разученного перед палисандровым трюмо прокурорского кабинета.

– …Когда миновали острые мгновения народного ужаса, первой мыслью России было: кто же виновник страшного дела? И я считаю себя счастливым, что на этот грозный вопрос моей родины могу смело ответить и суду и слушающим меня согражданам: вы хотите знать цареубийц? – вот они!

И размашистый жест трагического гнева словно мечет смертоносную молнию от прокурорского пульта к ложе подсудимых.

Властность движения обращает все взгляды в направлении, указанном прокурором. Весь огромный зал палаты, переполненный военными, чиновниками, судейскими, штатскими, женщинами, оборачивается, как один человек, и жадно смотрит за полированную ограду скамьи подсудимых: там, спокойно и молчаливо, вытянуты в ряд шесть голов – вихрастый юноша Рысаков, спокойный и благообразный Михайлов, остробородый Кибальчич, с головой молодого ученого, крохотная Геся Гельфман и мужественный красавец Желябов, напоминающий античного мудреца или русского витязя – не то Платон, не то Микула Селянинович; посреди – белокурая женщина с детским овалом лица, ясными глазами и властной линией у губ – Софья Перовская. Все шестеро уже охвачены неумолимым кольцом смерти. Несколько сот человек, уверенных в своей жизни и будущности (не для них же эшафот и казематы!), молча взирают на шестерых обреченных. Неумолимая черта отделяет страшным неравенством самодовольную и полноправную толпу судебного зала от маленькой горсточки безнадежных смертников, тесно сжавшихся за перилами узкого деревянного ящика. Торжественный трибунал чем-то напоминает бойню.

Между тем Муравьев от вступления и наррации переходит к аргументации обвинения – анализу улик и характеристике виновников. С рассчитанным эмоциональным подъемом он приступает к психологическому портретированию преступников.

– …Из кровавого тумана, застилающего печальную святыню Екатерининского канала, выступают перед нами мрачные облики цареубийц…

По залу внезапно проносится неудержимый раскат веселого хохота. Все повертывают головы к скамье подсудимых. Сидящий с краю красавец с длинными волосами и окладистой бородой заразительно хохочет в лицо прокурору, откинувшись на спинку высокой и узкой ложи обвиняемых. Всем своим видом он словно опровергал казенную формулу о своем «мрачном облике» заговорщика.

Муравьев на мгновение застывает. Нарастающий пафос обвинения сорван непредвиденной дерзостью. Это момент, когда знаменитые ораторы находят убийственную реплику и произносят историческую фразу. И заполняя неприятную паузу незначащими вставками: «Меня останавливает на минуту смех Желябова», «Я решаюсь еще раз подвергнуть общую печаль его глумлению», – Муравьев напряженно ищет сокрушительной ответной формулы для мгновенного посрамления противника. И вот прорезает сознание сокрушительная антитеза. Оратор напряженно выдвигается вперед и решительно срезает безразличное наполнение речи негодующим возгласом:

– Ведь когда люди плачут, Желябовы смеются!

За полуциркульным столом легкий ропот одобрения. Сенаторы в цепях и орденах оценили историческую реплику прокурора.

Сплошным потоком низвергается и льется возмущенная речь государственного обвинителя. Сменяются карты-конспекты на прокурорском столике. Разобраны, обрисованы, разоблачены, осуждены и уничтожены «апатичный, безвольный, растерянный Рысаков», «революционный честолюбец и театральный агитатор Желябов, весь задрапированный в свою конспиративную тогу»… Из-под кипы листов выступает шестая карта.

Еще за несколько часов перед тем не заполненная записями, теперь она сплошь насыщена конспективными заметками, подчеркнутыми тезисами и многозначными цифрами уголовных статей.

(Рано утром Муравьев был вызван к министру юстиции Набокову: точно узнал волю царя о всех шестерых подсудимых. Сомнения отпали, колебания устранены, все выводы отчетливы и резки.)

Перед каждым абзацем речи, переходя к новому обвиняемому, прокурор мечет сквозь свои монгольские веки угрожающий взгляд на скамью подсудимых. Словно пригвождает глазами очередного преступника к позорному столбу государственного осуждения.

Только что он пронизывал взглядом скуластое лицо Рысакова, густо покрытое сине-багровыми пятнами глубочайшего потрясения. Это был самый одинокий человек в судебном зале и, может быть, во всем мире: судьи безжалостно влекли этого первого метальщика на виселицу, товарищи возмущенно отшатнулись от погубившего их предателя. Софья Перовская не протягивала ему руки. И сквозь глубокий ужас своей обреченности и отверженности он, казалось, жадно ловил последние клочки надежды спасти свою молодую и сильную жизнь, безнадежно и безвозвратно от него ускользавшую.

И вот – шестая карта. Мгновенно и грозно оглядывает прокурор через зал молодую белокурую женщину с чертами ребенка и строгими глазами. Двадцать лет назад Николинька Муравьев впервые увидел этот прозрачный взгляд сквозь изгородь губернаторского сада. С холодным мужеством он в последний раз глядит теперь в эти серые зрачки, обреченные угаснуть через сорок или шестьдесят часов по его настоянию и требованию.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?