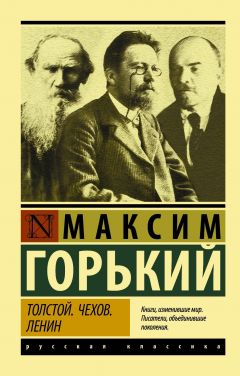

Текст книги "Толстой. Чехов. Ленин"

Автор книги: Максим Горький

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)

Я высоко ценю рассказы такого рода, они объясняют, какими иногда путями проникает дух культуры в быт и нравы диких племен.

Зарубин был седобородый, грузный старик, с маленькими, мутными глазами на пухлом розовом лице; зрачки – темные и казались странно выпуклыми, точно бусины. Было что-то упрямое в его глазах. Он создал себе репутацию «защитника законности» копейкой; с какого-то обывателя полиция неправильно взыскала копейку, Зарубин обжаловал действие полиции; в двух судебных инстанциях жалобу признали «неосновательной», тогда старик поехал в Петербург, в сенат, добился указа о запрещении взимать с обывателей копейку, торжествуя возвратился в Нижний и принес указ в редакцию «Нижегородского листка», предлагая опубликовать. Но по распоряжению губернатора цензор вычеркнул указ из гранок. Зарубин отправился к губернатору и спросил его:

– Ты, – он всем говорил «ты», – ты что же, друг, законы не признаешь?

Указ напечатали.

Он ходил по улицам города в длинной черной поддевке, в нелепой шляпе на серебряных волосах и в кожаных сапогах с бархатными голенищами. Таскал под мышкой толстый портфель с уставом «Общества трезвости», с массой обывательских жалоб и прошений, уговаривал извозчиков не ругаться математическими словами, вмешивался во все уличные скандалы, особенно наблюдал за поведением городовых и называл свою деятельность «преследованием правды».

Приехал в Нижний знаменитый тогда священник Иоанн Кронштадтский; у Архиерейской церкви собралась огромная толпа почитателей отца Иоанна, – Зарубин подошел и спросил:

– Что случилось?

– Ивана Кронштадтского ждут.

– Артиста императорских церквей? Дураки…

Его не обидели; какой-то верующий мещанин взял его за рукав, отвел в сторону и внушительно попросил:

– Уйди скорее, Христа ради, Александр Александрович!

Мелкие обыватели относились к нему с почтительным любопытством, и хотя некоторые называли «фокусником», но – большинство, считая старика своим защитником, ожидало от него каких-то чудес, все равно каких, только бы неприятных городским властям.

В 1901 году меня посадили в тюрьму. Зарубин, тогда еще не знакомый со мною, пришел к прокурору Утину и потребовал свидания.

– Вы – родственник арестованного? – спросил прокурор.

– И не видал никогда, не знаю – каков.

– Вы не имеете права на свидание.

– А – ты Евангелие читал? Там что сказано? Как же это, любезный, людьми вы правите, а Евангелие не знаете?

Но у прокурора было свое евангелие, и, опираясь на него, он отказал старику в его странной просьбе.

Разумеется, Зарубин был одним из тех – нередких – русских людей, которые, пройдя путаную жизнь, под конец ее, когда терять уже нечего, становятся «праволюбами», являясь, в сущности, только чудаками.

И, конечно, гораздо значительнее по смыслу – да и по результатам – слова другого нижегородского купца Н. А. Бугрова. Миллионер, филантроп, старообрядец и очень умный человек, он играл в Нижнем роль удельного князя. Однажды в лирическую минуту пожаловался:

– Неумен, несилен, недогадлив народ – мы, купечество! Еще не стряхнули с себя дворян, а уж другие на шею нам садятся, земщики эти ваши, земцы, Короленки – пастыри! Короленко – особо неприятный господин; с виду – простец, а везде его знают, везде проникает…

Этот отзыв я слышал уже весною 93-го года, возвратясь в Нижний после длительной прогулки по России и Кавказу. За это время – почти три года – значение В. Г. Короленко как общественного деятеля и художника еще более возросло. Его участие в борьбе с голодом, стойкая и успешная оппозиция взбалмошному губернатору Баранову, «влияние на деятельность земства» – все это было широко известно. Кажется, уже вышла его книга «Голодный год».

Помню суждение о Короленко одного нижегородца, очень оригинального человека:

– Этот губернский предводитель оппозиции властям в культурной стране организовал бы что-нибудь подобное «Армии спасения» или «Красному Кресту», – вообще нечто значительное, международное и культурное в истинном смысле этого понятия. А в милейших условиях русской жизни он наверняка израсходует свою энергию по мелочам. Жаль, это очень ценный подарок судьбы нам, нищим. Оригинальнейшая, совершенно новая фигура, в прошлом нашем я не вижу подобной, точнее – равной!

– А что вы думаете о его литературном таланте?

– Думаю, что он не уверен в его силе, и – напрасно! Он – типичный реформатор по всем качествам ума и чувства, но, кажется, это и мешает ему правильно оценить себя как художника, хотя именно его качества реформатора должны были – в соединении с талантом – дать ему больше уверенности и смелости в самооценке. Я боюсь, что он сочтет себя литератором «между прочим», а не «прежде всего»…

Это говорил один из героев романа Боборыкина «На ущербе», – человек распутный, пьяный, прекрасно образованный и очень умный. Мизантроп, он совершенно не умел говорить о людях хорошо или даже только снисходительно – тем ценнее было для меня его мнение о Короленко.

Но возвращаюсь к 89–90 годам.

Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, ибо – как уже сказано – решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня – я хорошо видел это – начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, – на чем же стоит этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

– «Почему вы спокойны?»

У моих знакомых явились новые книги: толстые тома Редкина, еще более толстая «История социальных систем» Щеглова, «Капитал», книга Лохвицкого о конституциях, литографированные лекции В. О. Ключевского, Коркунова, Сергеевича.

Часть молодежи увлекалась железной логикой Маркса, большинство ее жадно читало романы Бурже «Ученик», Сенкевича «Без догмата», повесть Дедлова «Сашенька» и рассказы о «новых людях», – новым в этих людях было резко выраженное устремление к индивидуализму. Эта новенькая тенденция очень нравилась, и юношество стремительно вносило ее в практику жизни, высмеивая и жарко критикуя «обязанности интеллигенции» решать вопросы социального бытия.

Некоторые из новорожденных индивидуалистов находили опору для себя в детерминизме системы Маркса.

Ярославский семинарист А. Ф. Троицкий – впоследствии врач во Франции, в Орлеане – человек красноречивый, страстный спорщик, говорил:

– Историческая необходимость такая же мистика, как и учение церкви о предопределении, такая же угнетающая чепуха, как народная вера в судьбу. Материализм – банкротство разума, который не может обнять всего разнообразия явлений жизни и уродливо сводит их к одной, наиболее простой причине. Природе чуждо и враждебно упрощение, закон ее развития – от простого к сложному и сложнейшему. Потребность упрощать – наша детская болезнь, она свидетельствует только о том, что разум пока еще бессилен, не может гармонизировать всю сумму, весь хаос явлений.

Некоторые с удовольствием опирались на догматику эгоизма А. Смита, она вполне удовлетворяла их, и они становились «материалистами» в обыденном, вульгарном смысле понятия. Большинство их рассуждало приблизительно так просто:

– Если существует историческая необходимость, ведущая силою своей человечество по пути прогресса, – значит, дело обойдется и без нас!

И, сунув руки в карманы, они равнодушно посвистывали. Присутствуя на словесных битвах в качестве зрителей, они наблюдали, как вороны, сидя на заборе, наблюдают яростный бой петухов. Порою – и все чаще – молодежь грубовато высмеивала «хранителей заветов героической эпохи». Мои симпатии были на стороне именно этих «хранителей», людей чудаковатых, но удивительно чистых. Они казались мне почти святыми в увлечении «народом» – объектом их любви, забот и подвигов. В них я видел нечто героикомическое, но меня увлекал их романтизм, точнее – социальный идеализм. Я видел, что они раскрашивают «народ» слишком нежными красками, я знал, что «народа», о котором они говорят, – нет на земле; на ней терпеливо живет близоруко-хитрый, своекорыстный мужичок, подозрительно и враждебно поглядывая на все, что не касается его интересов; живет тупой, жуликоватый мещанин, насыщенный суевериями и предрассудками еще более ядовитыми, чем предрассудки мужика, работает на земле волосатый, крепкий купец, неторопливо налаживая сытую, законно-зверячью жизнь.

В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбою чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, – в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня.

Возвращаясь домой после этих бурь, я записывал мысли и афоризмы, наиболее поражавшие меня формой или содержанием, вспоминая жесты и позы ораторов, выражение лиц, блеск глаз, и всегда меня несколько смущала и смешила радость, которую испытывал тот или другой из них, когда им удавалось нанести совопроснику хороший словесный удар, «закатить» ему «под душу». Было странно видеть, что о добре и красоте, о гуманизме и справедливости говорят, прибегая к хитростям эвристики, не щадя самолюбия друг друга, часто с явным желанием оскорбить, с грубым раздражением, со злобою.

У меня не было той дисциплины, или, вернее, техники мышления, которую дает школа, я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я почти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал. Я понимал, что умнею, но чувствовал, что именно это чем-то портит меня; как небрежно груженное судно, я получил сильный крен на один борт. Чтобы не нарушать гармонии хора, я, обладая веселым тенором, старался – как многие – говорить суровым басом; это было тяжело и ставило меня в ложную позицию человека, который, желая отнестись ко всем окружающим любовно и бережно, – относится неискренно к себе самому.

Так же, как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции. Множество образованных людей жило трудной, полуголодной, унизительной жизнью, тратило ценные силы на добычу куска хлеба, а – жизнь вокруг так ужасающе бедна разумом. Это особенно смущало меня. Я видел, что все эти разнообразно хорошие люди – чужие в своей родной стране, они окружены средою, которая враждебна им, относится к ним подозрительно, насмешливо. А сама эта среда изгнивала в липком болоте окаянных, «идиотических» мелочей жизни.

Мне было снова неясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своею духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно – равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу.

Я тщательно собирал мелкие редкие крохи всего, что можно назвать необычным – добрым, бескорыстным, красивым, – до сего дня в моей памяти ярко вспыхивают эти искры счастья видеть человека – человеком. Но все-таки я был душевно голоден, и одуряющий яд книг уже не насыщал меня. Мне хотелось какой-то разумной работы, подвига, бунта, и порою я кричал:

– Шире бери!

– Держи карман шире! – иронически ответил мне Н. Ф. Анненский, у которого всегда было в запасе меткое словечко.

К этому времени относится очень памятная мне беседа с В. Г. Короленко.

Летней ночью я сидел на Откосе, высоком берегу Волги, откуда хорошо видно пустынные луга Заволжья и сквозь ветви деревьев – реку. Незаметно и неслышно на скамье, рядом со мною, очутился В. Г., я почувствовал его только тогда, когда он толкнул меня плечом, говоря:

– Однако как вы замечтались! Я хотел шляпу снять с вас, да подумал – испугаю!

Он жил далеко, на противоположном конце города. Было уже более двух часов ночи. Он, видимо, устал, сидел, обнажив курчавую голову и отирая лицо платком.

– Поздно гуляете, – сказал он.

– И вы тоже.

– Да. Следовало сказать: гуляем! Как живете, что делаете?

После нескольких незначительных фраз он спросил:

– Вы, говорят, занимаетесь в кружке Скворцова? Что это за человек?

П. Н. Скворцов был в то время одним из лучших знатоков теории Маркса, он не читал никаких книг, кроме «Капитала», и гордился этим. Года за два до издания «Критических заметок» П. Б. Струве он читал в гостиной адвоката Щеглова статью, основные положения которой были те же, что и у Струве, но – хорошо помню – более резки по форме. Эта статья поставила Скворцова в положение еретика, что не помешало ему сгруппировать кружок молодежи; позднее многие из членов этого кружка играли весьма видную роль в строении с.-д. партии. Он был поистине человек «не от мира сего». Аскет, он зиму и лето гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь, и при этом еще заботился о «сокращении потребностей» – питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день – не больше и не меньше. Этот опыт «рационального питания» вызвал у него общее истощение организма и серьезную болезнь почек.

Небольшого роста, он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливца, познавшего истину в полноте, не доступной никому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным. Курил толстые папиросы из дешевого табака, вставляя их в длинный, вершков десяти, бамбуковый мундштук, – он носил его за поясом брюк, точно кинжал.

Я наблюдал Павла Николаевича в табуне студентов, которые коллективно ухаживали за приезжей барышней, существом редкой красоты. Скворцов, соревнуя юным франтам, тоже кружился около барышни и был величественно нелеп со своим мундштуком, серый, в облаке душного, серого дыма. Стоя в углу, четко выделяясь на белом фоне изразцовой печи, он методически спокойно, тоном старообрядческого начетчика изрекал тяжелые слова отрицания поэзии, музыки, театра, танцев и непрерывно дымил на красавицу.

– Еще Сократ говорил, что развлечения – вредны! – неопровержимо доказывал он.

Его слушала изящная шатенка, в белой газовой кофточке и, кокетливо покачивая красивой ножкой, натянуто любезно смотрела на мудреца темными, чудесными глазами, – вероятно, тем взглядом, которым красавицы Афин смотрели на курносого Сократа; взгляд этот немо, но красноречиво спрашивал:

«Скоро ты перестанешь, скоро уйдешь?»

Он доказал ей, что Короленко вреднейший идеалист и метафизик, что вся литература – он ее не читал, – «пытается гальванизировать гнилой труп народничества». Доказал и наконец, сунув мундштук за пояс, торжественно ушел, а барышня, проводив его, в изнеможении – и, конечно, красиво – бросилась на диван, возгласив жалобно:

– Господи, это же не человек, а – дурная погода!

В. Г., смеясь, выслушал мой рассказ, помолчал, посмотрел на реку, прищурив глаза, и негромко, дружески заговорил:

– Не спешите выбрать верования, я говорю – выбрать, потому что, мне кажется, теперь их не вырабатывают, а именно – выбирают. Вот быстро входит в моду материализм, соблазняя своей простотой. Он особенно привлекает тех, кому лень самостоятельно думать. Его охотно принимают франты, которым нравится все новое, хотя бы оно и не отвечало их натурам, вкусам, стремлениям…

Он говорил задумчиво, точно беседуя сам с собою, порою прерывал речь и слушал, как где-то внизу, на берегу, фыркает пароотводная трубка, гудят сигналы на реке.

Говорил он о том, что всякая разумная попытка объяснить явления жизни заслуживает внимания и уважения, но следует помнить, что «жизнь слагается из бесчисленных, странно спутанных кривых» и что «крайне трудно заключить ее в квадраты логических построений».

– Трудно привести даже в относительный порядок эти кривые, взаимно пересекающиеся линии человеческих действий и отношений, – сказал он, вздохнув и махая шляпой в лицо себе.

Мне нравилась простота его речи и мягкий вдумчивый тон. Но по существу все, что он говорил о марксизме, было уже – в других словах – знакомо мне. Когда он прервал речь, я торопливо спросил его: почему он такой ровный, спокойный?

Он надел шляпу, взглянул в лицо мне и, улыбаясь, ответил:

– Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю. А – почему вы спросили об этом?

Тогда я начал рассказывать ему о моих недоумениях и тревогах. Он отодвинулся от меня, наклонился – так ему было удобнее смотреть в лицо мне – и молча внимательно слушал.

Потом тихо сказал:

– В этом немало верного! Вы наблюдаете хорошо…

И – усмехнулся, положив руку на плечо мне.

– Не ожидал, что вас волнуют эти вопросы. Мне говорили о вас как о человеке иного характера… веселом, грубоватом и враждебном интеллигенции…

И как-то особенно крепко он стал говорить об интеллигенции: она всегда и везде была оторвана от народа, но это потому, что она идет впереди, таково ее историческое назначение.

– Это – дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства. Сократ, Джордано Бруно, Галилей, Робеспьер, наши декабристы, Перовская и Желябов, все, кто сейчас голодает в ссылке, – с теми, кто в эту ночь сидит за книгой, готовя себя к борьбе за справедливость, а прежде всего, конечно, в тюрьму, – все это – самая живая сила жизни, самое чуткое и острое орудие ее.

Он взволнованно поднялся на ноги и, шагая перед скамьей взад и вперед, продолжал:

– Человечество начало творить свою историю с того дня, когда появился первый интеллигент; миф о Прометее – это рассказ о человеке, который нашел способ добывать огонь и тем сразу отделил людей от зверей. Вы правильно заметили недостатки интеллигенции, книжность, отрыв от жизни, – но еще вопрос: недостатки ли это? Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. А главное, что я вам дружески советую, считая себя более опытным, чем вы, – обращайте больше внимания на достоинства! Подсчет недостатков увлекает всех нас – это очень простое и не безвыгодное дело для каждого. Но – Вольтер, несмотря на его гениальность, был плохой человек, однако он сделал великое дело, выступив защитником несправедливо осужденного. Я не говорю о том, сколько мрачных предрассудков разрушено им, но вот эта его упрямая защита безнадежного, казалось, дела, – это великий подвиг! Он понимал, что человек прежде всего должен быть гуманным человеком. Необходима – справедливость! Когда она, накопляясь понемногу, маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость, – вот как я думаю.

Он, видимо, устал, – он говорил очень долго, сел на скамью, но, взглянув в небо, сказал:

– А ведь уже поздно, или – рано, светло! И, кажется, будет дождь. Пора домой!

Я жил в двух шагах, он – версты за две. Я вызвался проводить его, и мы пошли по улицам сонного города, под небом в темных тучах.

– Что же – пишете вы?

– Нет.

– Почему?

– Времени не имею…

– Жаль и напрасно… Если б вы хотели, время нашлось бы. Я серьезно думаю – кажется, у вас есть способности. Плохо вы настроены, сударь…

Он стал рассказывать о непоседливом Глебе Успенском, но – вдруг хлынул обильный летний дождь, покрыв город серой сетью. Мы постояли под воротами несколько минут и, видя, что дождь надолго, – разошлись…

В. Г. Короленко

Когда я вернулся в Нижний из Тифлиса, В. Г. Короленко был в Петербурге.

Не имея работы, я написал несколько маленьких рассказов и послал их в «Волжский вестник» Рейнгардта, самую влиятельную газету Поволжья благодаря постоянному сотрудничеству в ней В. Г.

Рассказы были подписаны М. Г. или Г-ий, их быстро напечатали. Рейнгардт прислал мне довольно лестное письмо и кучу денег, около тридцати рублей. Из каких-то побуждений, теперь забытых мною, я ревниво скрывал свое авторство даже от людей очень близких мне, от Н. З. Васильева и А. И. Ланина; не придавая серьезного значения этим рассказам, я не думал, что они решат мою судьбу. Но Рейнгардт сообщил Короленко мою фамилию, и, когда В. Г. вернулся из Петербурга, мне сказал, что он хочет видеть меня.

Он жил все в том же деревянном доме архитектора Лемке на краю города. Я застал его за чайным столом в маленькой комнатке окнами на улицу, с цветами на подоконниках и по углам, с массой книг и газет повсюду.

Жена и дети, кончив пить чай, собирались гулять. Он показался мне еще более прочным, уверенным и кудрявым.

– А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» – ну, вот вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы – упрямый, все аллегории пишете. Что же, и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство – не дурное качество.

Он сказал еще несколько ласковых слов, глядя на меня прищуренными глазами. Лоб и шея у него густо покрыты летним загаром, борода – выцвела. В сарпинковой рубахе синего цвета, подпоясанной кожаным ремнем, в черных брюках, заправленных в сапоги, он, казалось, только что пришел откуда-то издалека и сейчас снова уйдет. Его спокойные умные глаза сияли бодро и весело.

Я сказал, что у меня есть еще несколько рассказов и один напечатан в газете «Кавказ».

– Вы ничего не принесли с собой? Жаль. Пишете вы очень своеобразно. Не слажено все у вас, шероховато, но – любопытно. Говорят – вы много ходили пешком? Я тоже, почти все лето, гулял за Волгой, по Керженцу, по Ветлуге. А вы где были?

Когда я кратко очертил ему путь мой, он одобрительно воскликнул:

– Ого? Хорошая путина! Вот почему вы так возмужали за эти – три года почти? И силищи накопили, должно быть, много?

Я только что прочитал его рассказ «Река играет», он очень понравился мне и красотой и содержанием. У меня было чувство благодарности к автору, и я стал восторженно говорить о рассказе.

В лице перевозчика Тюлина Короленко дал, на мой взгляд, изумительно верно понятый и великолепно изображенный тип крестьянина «героя на час». Такой человек может самозабвенно и просто совершить подвиг великодушия, а вслед за тем изувечить до полусмерти жену, разбить колом голову соседа. Он может очаровать вас добродушными улыбками, сотней сердечных слов, ярких, как цветы, и вдруг, без причины, наступить на лицо вам ногою в грязном сапоге. Как Козьма Минин, он способен организовать народное движение, а потом – «спиться с круга», «скормить себя вшам».

В. Г. выслушал мою путаную речь, не прерывая, внимательно присматриваясь ко мне, – это очень смущало меня. Порою он, закрыв глаза, пристукивал ладонью по столу, а потом встал со стула, прислонился спиной к стене и сказал, усмехаясь, добродушно:

– Вы преувеличили. Скажем проще: рассказ удачный. Этого достаточно. Не утаю – мне самому нравится он. Ну, а таков ли мужик вообще, каков Тюлин, – этого я не знаю! А вот вы хорошо говорите, выпукло, ярко, крепким языком, – нате вам в отплату за вашу похвалу! И чувствуется, что видели вы много, подумали немало. С этим я вас от души поздравляю. От души!

Он протянул мне руку с мозолями на ладони, должно быть, от весел или топора, он любил колоть дрова и вообще физический труд.

– Ну, расскажите, что видели?

Рассказывая, я коснулся моих встреч с различными искателями правды, – они сотнями шагают из города в город, из монастыря в монастырь по запутанным дорогам России.

Глядя в окно, на улицу, Короленко сказал:

– Чаще всего они – бездельники. Неудавшиеся герои, противно влюбленные в себя. Вы заметили, что почти все они злые люди? Большинство их ищет вовсе не «святую правду», а легкий кусок хлеба и – кому бы на шею сесть.

Слова эти, сказанные спокойно, поразили меня, сразу открыв передо мною правду, которую я смутно чувствовал.

– Хорошие рассказчики есть среди них, – продолжал Короленко. – Богатого языка люди. Иной говорит, как шелками вышивает.

«Искатели правды», «взыскующие града» – это были любимые герои житийной народнической литературы, а вот Короленко именует их бездельниками, да еще и злыми! Это звучало почти кощунством, но в устах В. Г. продуманно и решенно. И слова его усилили мое ощущение душевной независимости этого человека.

– На Волыни и в Подолье – не были? Там – красиво!

Сказал я ему о моей насильственной беседе с Иоанном Кронштадтским, – он живо воскликнул:

– Как же вы думаете о нем? Что это за человек?

– Человек искренно верующий, как веруют иные, немудрые, сельские попики хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему, не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает бога своего: так ли, господи? и всегда боится: не так!

– Странно слышать это, – задумчиво сказал В. Г.

Потом он сам начал рассказывать о своих беседах с мужиками Лукоянова, сектантами Керженца, великолепно, с тонким, цепким юмором, подчеркивая в речах собеседников забавное сочетание невежества и хитрости, ловко отмечая здравый смысл мужика и его осторожное недоверие к чужому человеку.

– Я иногда думаю, что нигде в мире нет такой разнообразной духовной жизни, как у нас на Руси. Но если это и не так, то во всяком случае характеры думающих и верующих людей бесконечно и несоединимо разнообразны у нас.

Он веско заговорил о необходимости внимательного изучения духовной жизни деревни.

– Этого не исчерпает этнография, нужно подойти как-то иначе, ближе, глубже. Деревня – почва, на которой мы все растем, и много чертополоха, много бесполезных сорных трав. Сеять «разумное, доброе, вечное» на этой почве надо так же осторожно, как и энергично. Вот я летом беседовал с молодым человеком, весьма неглупым, но – он серьезно убеждал меня, что деревенское кулачество – прогрессивное явление, потому что, видите ли, кулаки накопляют капитал, а Россия обязана стать капиталистической страной. Если такой пропагандист попадет в деревню…

Он засмеялся.

Провожая меня, он снова пожелал мне успеха.

– Так вы думаете – я могу писать? – спросил я.

– Конечно! – воскликнул он, несколько удивленный. – Ведь вы уже пишете, печатаетесь, – чего же? Заходите посоветоваться – несите рукописи, потолкуем…

Я вышел от него в бодром настроении человека, который после жаркого дня и великой усталости выкупался в прохладной воде лесной речки.

В. Г. Короленко вызвал у меня крепкое чувство уважения, но почему-то я не ощутил к писателю симпатии, и это огорчило меня. Вероятно, это случилось потому, что в ту пору учителя и наставники уже несколько тяготили меня, мне очень хотелось отдохнуть от них, поговорить с хорошим человеком дружески, просто, о том, что беспощадно волновало меня. А когда я приносил материал моих впечатлений учителям, они кроили и сшивали его сообразно моде и традициям тех политико-философских фирм, закройщиками и портными которых они являлись. Я чувствовал, что они совершенно искренно не могут шить и кроить иначе, но я видел, что они портят мой материал.

Недели через две я принес Короленко рукописи сказки «О рыбаке и фее» и рассказа «Старуха Изергиль», только что написанного мною. В. Г. не было дома, я оставил рукописи и на другой же день получил от него записку: «Приходите вечером поговорить. Вл. Кор.».

Он встретил меня на лестнице с топором в руке.

– Не думайте, что это мое орудие критики, – сказал он, потрясая топором, – нет, это я полки в чулане устраивал. Но – некоторое усекновение главы ожидает вас…

Лицо его добродушно сияло, глаза весело смеялись, и, как от хорошей, здоровой русской бабы, от него пахло свежевыпеченным хлебом.

– Всю ночь – писал, а после обеда уснул; проснулся – чувствую: надо повозиться!

Он был не похож на человека, которого я видел две недели тому назад; я совершенно не чувствовал в нем наставника и учителя; передо мной был хороший человек, дружески-внимательно настроенный ко всему миру.

– Ну-с, – начал он, взяв со стола мои рукописи и хлопая ими по колену своему, – прочитал я вашу сказку. Если бы это написала барышня, слишком много прочитавшая стихов Мюссе да еще в переводе нашей милой старушки Мысовской, – я бы сказал барышне: «Недурно, а все-таки выходите замуж!» Но для такого свирепого верзилы, как вы, писать нежные стишки – это почти гнусно, во всяком случае преступно. Когда это вы разразились?

– Еще в Тифлисе…

– То-то! У вас тут сквозит пессимизмом. Имейте в виду: пессимистическое отношение к любви – болезнь возраста, это теория, наиболее противоречивая практике, чем все иные теории. Знаем мы вас, пессимистов, слышали о вас кое-что.

Он лукаво подмигнул мне, засмеялся и продолжал серьезно:

– Из этой панихиды можно напечатать только стихи, они оригинальны, это я вам напечатаю. «Старуха» написана лучше, серьезнее, но – все-таки и снова – аллегория. Не доведут они вас до добра! Вы в тюрьме сидели? Ну, и еще сядете!

Он задумался, перелистывая рукопись.

– Странная какая-то вещь. Это – романтизм, а он – давно скончался. Очень сомневаюсь, что сей Лазарь достоин воскресенья. Мне кажется, вы поете не своим голосом. Реалист вы, а не романтик, реалист! В частности, там есть одно место о поляке, оно показалось мне очень личным, – нет, не так?

– Возможно.

– Ага, вот видите! Я же – говорю: мы кое-что знаем о вас. Но – это недопустимо, личное – изгоняйте! Разумею – узко личное.

Он говорил охотно, весело, у него чудесно сияли глаза, – я смотрел на него все с большим удивлением, как на человека, которого впервые вижу. Бросив рукопись на стол, он подвинулся ко мне, положил руку на мое колено.

– Слушайте, – можно говорить с вами запросто? Знаю я вас – мало, слышу о вас – много и кое-что вижу сам. Плохо вы живете. Не туда попали. По-моему, вам надо уехать отсюда или жениться на хорошей, неглупой девушке.

– Но я женат.

– Вот это и плохо!

Я сказал, что не могу говорить на эту тему.

– Ну, извините.

Он начал шутить, потом вдруг озабоченно спросил:

– Да! Вы слышали, что Ромась арестован? Давно? Вот как. Я только вчера узнал. Где? В Смоленске? Что же он делал там?

На квартире Ромася была арестована типография «народоправцев», организованная им.

– Неугомонный человек, – задумчиво сказал В. Г. – Теперь – снова сошлют его куда-нибудь. Что он – здоров? Здоровеннейший мужик был…

Он вздохнул, повел широкими плечами.

– Нет, все это – не то! Этим путем ничего не достигнешь. Астыревское дело – хороший урок, он говорит нам: беритесь за черную, легальную работу, за будничное культурное дело. Самодержавие – больной, но крепкий зуб, корень его ветвист и врос глубоко, нашему поколению этот зуб не вырвать, – мы должны сначала раскачать его, а на это требуется не один десяток лет легальной работы.

Он долго говорил на эту тему, и чувствовалось, что говорит он о своей живой вере.

Пришла Авдотья Семеновна, зашумели дети, я простился и ушел с хорошим сердцем.