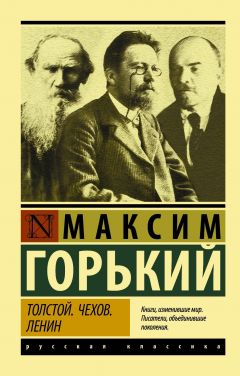

Текст книги "Толстой. Чехов. Ленин"

Автор книги: Максим Горький

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 15 страниц)

Савва Морозов

В 96 году, в Нижнем, на заседании одной из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда обсуждались вопросы таможенной политики. Встал, возражая кому-то, Дмитрий Иванович Менделеев и, тряхнув львиной головою, раздраженно заявил, что с его взглядами был солидарен сам Александр III. Слова знаменитого химика вызвали смущенное молчание. Но вот из рядов лысин и седин вынырнула круглая, гладко остриженная голова, выпрямился коренастый человек с лицом татарина и, поблескивая острыми глазками, звонко, отчетливо, с ядовитой вежливостью сказал, что выводы ученого, подкрепляемые именем царя, не только теряют свою убедительность, но и вообще компрометируют науку.

В то время это были слова дерзкие. Человек произнес их, сел, и от него во все стороны зала разлилась, одобрительно и протестующе, волна негромких, ворчливых возгласов.

Я спросил:

– Кто это?

– Савва Морозов.

…Через несколько дней в ярмарочном комитете всероссийское купечество разговаривало об отказе Витте в ходатайстве комитета о расширении срока кредитов Государственного банка. Ходатайство было вызвано тем, что в этот год Нижегородская ярмарка была открыта вместе с выставкой, на два месяца раньше обычного. Представители промышленности говорили жалобно и вяло, смущенные отказом.

– Беру слово! – заявил Савва Морозов, привстав и опираясь руками о стол. Выпрямился и звонко заговорил, рисуя широкими мазками ловко подобранных слов значение русской промышленности для России и Европы. В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых оратором.

– У нас много заботятся о хлебе, но мало о железе, а теперь государство надо строить на железных балках… Наше соломенное царство не живуче… Когда чиновники говорят о положении фабрично-заводского дела, о положении рабочих, – вы все знаете, что это – «положение во гроб»…

В конце речи он предложил возобновить ходатайство о кредитах и четко продиктовал текст новой телеграммы Витте, – слова ее показались мне резкими, задорными. Купечество оживленно, с улыбочками и хихикая, постановило: телеграмму отправить. На другой день Витте ответил, что ходатайство комитета удовлетворено.

Дважды мелькнув предо мною, татарское лицо Морозова вызвало у меня противоречивое впечатление: черты лица казались мягкими, намекали на добродушие, но в звонком голосе и остром взгляде проницательных глаз чувствовалось пренебрежение к людям и привычка властно командовать ими.

Года через четыре я встретил Савву Морозова за кулисами Художественного театра, – театр спешно готовился открыть сезон в новом помещении, в Камергерском переулке.

Стоя на сцене с рулеткой в руках, в сюртуке, выпачканном известью, Морозов, пиная ногой какую-то раму, досадно говорил столярам:

– Разве это работа?

Меня познакомили с ним, и я обратился к нему с просьбой дать мне ситцу на тысячу детей, – я устраивал в Нижегородском манеже елку для ребятишек окраин города.

– Сделаем! – охотно отозвался Савва, – Четыре тысячи аршин – довольно? А – сластей надо? Можно и сластей дать. Обедали? Я – с утра ничего не ел. Хотите со мною? Через десять минут.

Глаза его блестели весело, ласково, крепкое тело перекатывалось по сцене легко, непрерывно звучал командующий голос, не теряясь в гулкой суете работы, в хаосе стука топоров, в криках рабочих. Быстрота четких движений этого человека говорила о его энергии, о здоровье.

По дороге в ресторан, быстро шагая, щурясь от огня фонарей, он восхищался Станиславским:

– Гениальнейший ребенок.

– Ребенок?

– Да, да! Присмотритесь к нему и увидите, что всего меньше он – актер, а именно ребенок. Он явился в мир, чтобы играть, и гениально играет людями для радости людей. Существо необыкновенное.

В зале ресторана, небрежно кивая татарской головою в ответ на почтительные поклоны гостей и лакеев, он прошел в темный уголок, заказал два обеда, бутылку красного вина и тотчас заговорил:

– Я – поклонник ваш. Привлекает меня ваша актуальность. Для нас, русских, особенно важно волевое начало и все, что возбуждает его.

Мне показалось, что он несколько спешит с комплиментами. В те годы считалось обязательным говорить мне лестные слова, это было привычкой многих. Некоторое время я думал, что «кашу маслом не испортишь», но однажды мальчик, которому я подарил игрушку, сказал мне:

– Хорошая! Я ее изломаю.

– Зачем же?

– Я люблю ломать, которое мне нравится, – ответил мудрый мальчик, и мне показалось, что он – читатель, которому я нравлюсь.

Поблескивая острыми глазами, Морозов негромко говорил:

– «Мыслю, значит – существую», это неверно! Или – этого мало. Мышление – процесс, замкнутый в себе самом, он может и не перейти вовне, в мир, оставаясь бесплодным и неведомым для людей. Мы не знаем, что такое мышление в таинственной сущности своей, не знаем – где его границы? Может быть, и тарелки мыслят, мыслит растение. Я говорю: работаю, значит – существую. Для меня вполне очевидно, что только работа обогащает, расширяет, организует мир и мое сознание…

Слушая эти «марксистские» мысли, я думал: торопится этот человек развернуть предо мною свою «культурность», или же он долго молчал о том, что волнует его, устал молчать и рад случаю поговорить? Говорил он легко, гладко, но за словами чувствовалась сила нервного напряжения. Ел мало и небрежно; часто быстрым движением потирал стриженую голову, изредка улыбался, – улыбка гасила суховатый блеск глаз и делала лицо моложе.

Заметно было, что многие из публики наблюдают Морозова насмешливо и враждебно; сквозь шум голосов, стук ножей и вилок я расслышал хриплый вопрос:

– С кем это он?

А он, прихлебывая вино, разбавленное водою, увлеченно говорил, что учение Маркса привлекает его именно своей активностью.

– У нас для многих выгодно подчеркивать кажущийся детерминизм этой теория, но очень немногие понимают Маркса как великолепного воспитателя и организатора воли.

Было несколько странно слышать такие заявления из уст крупного промышленника, но я помнил, что в России «белые вороны», «изменники интересам своего класса» – явление столь же частое, как и в других странах. У нас потомок Рюриковичей – анархист, граф – «из принципа» – пашет землю и тоже проповедует пассивный анархизм; наиболее ярыми атеистами становятся богословы, а литература «кающихся дворян» усердно обнажала нищету своей сословной идеологии. К тому же я знал, что богатый пермский пароходовладелец Н. Мешков активно помогает делу революции, и вспомнил умные слова из письма Н. Лескова:

«Если на Святой Руси человек начнет удивляться, так он остолбенеет в удивлении да так, вплоть до смерти, столбом и простоит».

Недели через две Морозов приехал в Нижний, зашел ко мне, и, как это полагается на Руси, мы просидели с ним, беседуя на разные темы, далеко за полночь. Меня поразила широта интересов этого человека, и я очень позавидовал обилию его знаний. Кто-то сказал мне, что он учился за границей, избрав специальностью своей химию, писал большую работу о красящих веществах, мечтал о профессуре. Я спросил его: так ли это?

– Да, – с грустью и досадой ответил он. – Если б это удалось мне, я устроил бы исследовательский институт химии. Химия – это область чудес, в ней скрыто счастье человечества, величайшие завоевания разума будут сделаны именно в этой области.

Он увлеченно познакомил меня с теорией диссоциации материи, от него я впервые услыхал об опытах Ле-Бона, Резерфорда, об интромолекулярной энергии, – все это тогда было новинкой не для меня одного.

Я был тронут его восторженной оценкой Пушкина, он знал на память множество его стихов и говорил о нем с гордостью.

– Пушкин – мировой гений, я не знаю поэта, равного ему по широте и разнообразию творчества. Он, точно волшебник, сразу сделал русскую литературу европейской, воздвиг ее, как сказочный дворец. Достоевский, Толстой – чисто русские гении и едва ли когда-нибудь будут поняты за пределами России. Они утверждают мнение Европы о своеобразии русской «души», – дорого стоит нам и еще дороже будет стоить это «своеобразие»! Знай Европа гений Пушкина, мы показались бы ей не такими мечтателями и дикарями, как она привыкла видеть нас.

Мы сидели на диване в маленькой комнате; вспыхивала и гасла электрическая лампочка. В окно торкалась вьюга, в белых вихрях ее тревожно махали черные ветви сада, отбиваясь от полетов метели. Взвизгивал ветер, что-то скрипело и шаркало о стену, – коренастый человек увлеченно говорил о новых течениях русской поэзии, цитировал стихи Бальмонта, Брюсова и снова восхищался мудрой ясностью стихов Пушкина, декламируя целые главы из «Онегина».

И неожиданно спросил, прищурясь:

– Видели вы человека, похожего на Маякина?

Выслушав мой ответ, он стал гладить свой круглый череп, говоря:

– Да, политиканствующий купец нарождается у нас. Я думаю, что он будет так же плохо делать политику, как плохо работает. Промышленника, который ясно понимал бы непрочность своего положения в крестьянской стране, я – не видал. Наш промышленник – слепой человек, его ослепляет неисчислимое богатство страны сырьем и рабочими руками. Он надеется на тупость безграмотного крестьянства, на малочисленность и неорганизованность рабочих и уверен, что это останется для него надолго, на сотню лет. Не спеша и не очень умело он ворочает рычагами своих миллионов и ждет, что изгнившая власть Романовых свалится в руки ему, как перезревшая девка…

Другим тоном, веселее, с острым блеском в глазах, он добавил:

– Богатый русский – глупее, чем вообще богатый человек…

Потом, прихлебывая чай и нахмурясь, он пророчески продолжал:

– Наверное, будет так, что, когда у нас вспыхнет революция, она застанет всех неподготовленными к ней и примет характер анархии. А буржуазия не найдет в себе сил для сопротивления, и ее сметут, как мусор.

– Вы так думаете?

– Да, так. Не вижу основания думать иначе, я знаю свою среду.

– Вы считаете революцию неизбежной?

– Конечно! Только этим путем и достижима европеизация России, пробуждение ее сил. Необходимо всей стране перешагнуть из будничных драм к трагедии. Это нас сделает другими людями.

Спрыгнув с дивана, расхаживая из угла в угол тесной комнаты, сопровождая речь однообразным взмахом руки, он угрюмо, с болью, которую не мог или не хотел скрыть, говорил:

– Вы, наверное, сочтете это сентиментальным или неискренним – ваше дело! – но я люблю народ. Допустите, что я люблю его, как любят деньги…

Усмехаясь, отрицательно покачав головой, он вставил:

– Лично я – не люблю денег! Народ люблю, не так, как об этом пишете вы, литераторы, а простой, физиологической любовью, как иногда любят людей своей семьи: сестер, братьев. Талантлив наш народ, эта удивительная талантливость всегда выручала, выручает и выручит нас. Вижу, что он – ленив, вымирает от пьянства, сифилиса, а главным образом оттого, что ему нечего делать на своей богатой земле, – его не учили и не учат работать. А талантлив он – изумительно! Я знаю кое-что. Очень мало нужно русскому для того, чтоб он поумнел.

Он интересно рассказал несколько фактов анекдотически быстрого развития сознания среди молодых рабочих своей фабрики, – а я вспомнил, что у него есть несколько стипендиатов рабочих, двое учились за границей.

Верным признаком его искренности было то, что он рассказывал, не пытаясь убеждать. Русская искренность – это беседа с самим собою в присутствии другого; иногда – беспощадно откровенная беседа о себе и о своем, чаще – хитроумный диспут прокурора с адвокатом, объединенных в одном лице, причем защитник – всегда оказывается умнее обвинителя. Не думаю, чтоб так обнаженно могли говорить люди иных стран. И не очень восхищаюсь этим подобием объективизма – в таком объективизме чувствуется отсутствие уважения человека к самому себе.

Но в словах Саввы Морозова не прикрыто ничем взвизгивала та жгучая боль предчувствия неизбежной катастрофы, которую резко ощущали почти все честные люди накануне кровавых событий японской войны и 905 года. Эта боль и тревога были знакомы мне; естественно, что они возбуждали у меня симпатию к Морозову.

Но все-таки я ждал, когда он спросит: «Вы удивляетесь, что я рассуждаю так революционно?»

Он не спросил.

– Легко в России богатеть, а жить – трудно! – тихо сказал он, глядя в окно на мятеж снежной бури. И снова заговорил о революции: только она может освободить личность из тяжелой позиции между властью и народом, между капиталом и трудом.

Между прочим, сказал:

– Я не Дон Кихот и, конечно, не способен заниматься пропагандой социализма у себя на фабрике, но я понимаю, что только социалистически организованный рабочий может противостоять анархизму крестьянства…

Просидев до полуночи, он на другой день уехал, но с той поры каждый раз, бывая в Москве, я встречался с ним, и скоро мы стали друзьями, даже на «ты».

Внешний вид его дома на Спиридоновке напоминал мне скучный и огромный мавзолей, зачем-то построенный не на кладбище, а в улице. Дверь отворял большой усатый человек в костюме черкеса, с кинжалом у пояса; он казался, совершенно лишним или случайным среди тяжелой, московской роскоши обширного вестибюля.

Прямо из вестибюля в кабинет хозяина вела лестница с перилами по рисунку, кажется, Врубеля, – вереница женщин в широких белых одеждах, танцуя, легко взлетала вверх. В кабинете Саввы – все скромно и просто, только на книжном шкафе стояла бронзовая голова Ивана Грозного, работа Антокольского. За кабинетом – спальня; обе комнаты своей неуютностью вызывали впечатление жилища холостяка.

А внизу – гостиная чудесно расписана Врубелем, холодный и пустынный зал с колоннами розоватого мрамора, огромная столовая, с буфетом, мрачным, как модель крематориума, и во всех комнатах – множество богатых вещей разнообразного характера и одинакового назначения: мешать человеку свободно двигаться.

В спальне хозяйки – устрашающее количество севрского фарфора, фарфором украшена широкая кровать, из фарфора рамы зеркал, фарфоровые вазы и фигурки на туалетном столе и по стенам, на кронштейнах. Это немножко напоминало магазин посуды. Владелица обширного собрания легко бьющихся предметов m-me Морозова, кажется, бывшая шпульница на фабрике Викулы Морозова, с напряжением, которое ей не всегда удавалось скрыть, играла роль элегантной дамы и покровительницы искусств. Она писала своим поклонникам и людям, которые ей, видимо, нравились, письма на голубоватой бумаге, рассказывая, что во сне она видит красные цветы, – в ту пору многие дамы говорили о красных цветах, их развел кто-то из поэтов, кажется – Бальмонт; под цветами подразумевалось нечто совершенно иное. В гостиной хозяйки висела васнецовская «Птица Гамаюн», превосходные вышивки Поленовой-Якунчиковой, и все было «как в лучших домах».

Савва Морозов не любил бывать внизу. Я не однажды замечал, что он смотрит на пеструю роскошь комнат, иронически прищурив умные свои глаза. А порою казалось, что он ходит по жилищу своему, как во сне, и это – не очень приятный сон. Личные его потребности были весьма скромны, можно даже сказать, что по отношению к себе он был скуп, дома ходил в стоптанных туфлях, на улице я видел его в заплатанных ботинках.

Он внимательно следил за литературой и не смотрел на книгу, как на источник тем для «умного разговора». Его суждения о литературе не отличались оригинальностью, но в них всегда было что-то верное. По поводу «Скучной истории» А. П. Чехова он спрашивал:

– Почему для русского ученого характерно настроение Бутлерова или Вагнера, а не Сеченова, Менделеева, Мечникова?

Находил, что в «Мужиках» автор недостаточно объективен:

– Несправедливо писать о подгородних мужиках, как о типичных русских крестьянах. Мне кажется, что и Чехов пишет о мужиках, подчиняясь Бальзаку.

Он вообще не любил А. П. Чехова.

– Пишет он брезгливо, старчески, от его рассказов садится в мозг пыль и плесень.

И упрямо доказывал, что пьесы Чехова надо играть как комедии, а не как лирические драмы.

Прочитав «Антоновские яблоки» Бунина, он один из первых оценил крепкий талант автора, с восторгом говоря:

– Этот будет классиком! Он сильнее всех вас, знаниевцев…

В ту пору он увлекался Художественным театром, был одним из директоров его, но говорил:

– Ясно, что этот театр сыграет решающую роль в развитии сценического искусства, он уже делает это. Но вот странность: у нас лучший в мире балет и самые скверные школы. У нас легко найти денег на театр, а наука – в загоне.

Он восторженно рассказывал о молодом физике П. Лебедеве, примирившем своими опытами со светом спор Максуэля и Кельвина.

– Вероятно, он будет такой же силой в нашей науке, каковы Менделеев и физиолог Павлов…

Лебедев, принужденный уйти из университета по мотивам «неблагонадежности» политической, скоро погиб, работая в тяжелых условиях, где-то в подвале.

Не знаю, были ли у Морозова друзья из людей его круга, – я его встречал только в компании студентов, серьезно занимавшихся наукой или вопросами революционного движения. Но раза два-три, наблюдая его среди купечества, я видел, что он относится к людям неприязненно, иронически, говорит с ними командующим тоном, а они, видимо, тоже не очень любили его и как будто немножко побаивались. Но слушали – внимательно.

Он как-то очень быстро и легко втянулся в дела помощи социал-демократической партии и начал давать деньги на издание «Искры».

Кто-то писал в газетах, что Савва Морозов «тратил на революцию миллионы», – разумеется, это преувеличено до размеров верблюда. Миллионов лично у Саввы не было, его годовой доход – по его словам – не достигал ста тысяч. Он давал на издание «Искры», кажется, двадцать четыре тысячи в год. Вообще же он был щедр, много давал денег политическому «Красному Кресту», на устройство побегов из ссылки, на литературу для местных организаций и в помощь разным лицам, причастным к партийной работе с [оциал] – демократов] большевиков.

Не избегал он и личного риска. Помню, – московская полиция выследила Баумана, он был, кажется, нелегальный; шпионы ходили за ним по пятам, измученный травлей человек терял силы, уже дважды ему пришлось ночевать на улице. Наконец решено было спрятать его у Морозова.

И вот, дня через два, идя по Садовой, я вижу: в легких санках, запряженных рысаком, мчится Савва, ловко правя лошадью, а рядом с ним, закутанный в шубу, – Бауман. Вечером я сказал Морозову:

– Рискованно было возить Баумана днем по улицам…

Он весело усмехнулся.

– А у меня даже явилось мальчишеское желание провезти его по Тверской, по Кузнецкому и угостить обедом у Тестова. Предлагал ему, а он, видимо, подумал, что я шучу, – засмеялся.

Прищурив глаза, погладив татарский череп, Савва задумчиво сказал:

– Говорят – евреи трусливы. Чепуха! Хороший малый – этот Бауман. Он у меня наверху, на биллиарде спал, а внизу – Рейнбот гудит. Забавно. Две ночи напролет беседовал я с ним. Настоящий, крепко верующий человек. Я рад, что пришлось помочь такому…

Помолчав, он предложил:

– В этих случаях надо иметь в виду меня. Мне – легко!

Он спрятал Баумана в своем имении «Горках», где теперь, летом, живет В. И. Ленин.

В одном случае, – я хорошо знаю это, – Морозову довелось отвезти на фабрику к себе чемодан нелегальной литературы, взявшись за это, он предупредил:

– Условие: никто из рабочих не должен знать, что это я привез! Я не охоч до дешевой популярности.

В другой раз он отвез шрифт для тайной типографии в Иваново-Вознесенск.

После раскола партии он определенно встал на сторону большевиков, объясняя это так:

– Ленинское течение – волевое и вполне отвечает объективному положению дел. Видишь ли: русский активный человек, в какой бы области он ни работал, обязательно будет максималистом, человеком крайности. Я не знаю, что это: органическое свойство нации или что другое, но в этом есть логика, я ее чувствую…

И снова пророчески добавил:

– Для меня несомненно, что это течение сыграет огромную роль.

Он вообще очень верно оценивал людей; после свидания с одним из большевиков он сказал:

– Это корабль большого плавания. Жаль будет, если он размотается по тюрьмам и ссылкам.

Впоследствии, устроив этого человека у себя на фабрике, он познакомился с ним ближе и, шутливо хвастаясь проницательностью своей, добавил:

– Не ошибся я, – человек отличных способностей. Такого куда хочешь сунь, он везде будет на своем месте.

Человек, о котором он говорил, ныне является одним из крупнейших политических деятелей России.

Савва внимательно следил за работой Ленина, читал его статьи…

Вспоминая его [Морозова] предвидения событий и оценки людей, я убеждаюсь в дальнозоркости его ума. Помню, в 903 году у Леонида Андреева беседовали на тему о неизбежности уступок со стороны монархии.

– Мы – накануне конституции, – убежденно доказывал кто-то. В то время это было убеждение весьма распространенное, даже я, не политик, держал пари с шестью лицами по гривеннику, что через три года мы будем жить в конституционном государстве.

Морозов, скромно сидевший в углу, сказал спокойно и негромко:

– Я не считаю правительство настолько разумным, чтоб оно поняло выгоду конституции для него. Если же обстоятельства понудят его дать эту реформу, – оно даст ее наверняка в самой уродливой форме, какую только можно выдумать. В этой форме конституция поможет организоваться контрреволюционным группам и раздробит и революционную интеллигенцию и, конечно, рабочих.

Вспыхнул ожесточенный спор; выслушав многословные и обильные возражения, Савва иронически улыбнулся:

– Если мы пойдем вслед Европе даже церемониальным маршем во главе с парламентом, – все равно нам ее не догнать. Но мы ее наверное догоним, сделав революционный прыжок.

Кто-то крикнул:

– Это будет сальто-мортале, смертельный прыжок!

– Может быть, – спокойно ответил Савва.

Его революционные симпатии и речи все-таки казались загадочными, но они стали более понятны мне после одной беседы о Ницше. Рассказывая, как А. П. Чехов жил у него в пермском имении, Савва, между прочим, сказал:

– Начал Антон Павлов читать Ницше, но скоро бросил книгу: «Он, говорит, оглушает меня, как двадцать барабанщиков».

Я спросил Савву, – а как он думает о превосходном немецком пиротехнике?

– Это вполне понятное явление после Шопенгауэра и Гартмана. Ницше так же полезен для прусской политики, как был полезен для нее Бисмарк. Кто-то уже указал на их сродство. А вне отношения к немцам, Ницше – для меня – жуткий признак духовного оскудения Европы. Это – крик больного о его желании быть здоровым. Изработалась эта великолепная машина и скрипит во всех частях. Она требует радикального ремонта, но министры ее – плохие слесаря. Только в области экспериментальных наук и техники она продолжает свою работу энергично, но совершенно обессилела в творчестве социальном. Ницше пробовал создать новую идеологию, но в существе своем идеология эта уже дана в философских драмах Ренана. Книги Ницше нечто вроде экстракта Броун-Секара, даже не тот «допинг», который дают лошадям на бегах, чтоб увеличить их резвость. Я читал эти книги с некоторым отвращением и, пожалуй, злорадством. Европа относится к нам свински, и, понимаешь, немножко приятно слышать, когда она голосом Ницше да подобных ему кричит от боли, от страха, предчувствуя тяжелые дни… Славянофильство, народничество… чужды мне. Но я вижу Россию как огромное скопление потенциальной энергии, которой пора превратиться в кинетическую. Пора. Мы – талантливы. Мне кажется, что наша энергия могла бы оживить Европу, излечить ее от усталости и дряхлости. Поэтому я и говорю: во что бы то ни стало нам нужна революция, способная поднять на ноги всю массу народа.

Мы пришли с похорон А. П. Чехова и сидели в саду Морозова, настроенные угнетенно. Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом писателя шагало человек сто, не более; мне очень памятны два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках. Идя сзади их, я слышал, что один говорит об уме собак, другой расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

– Ах, он был удивительно милый и так остроумен…

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околоточный на толстой, белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике. Проводив гроб до какого-то бульвара, Савва предложил мне ехать к нему пить кофе, и вот, сидя в саду, мы грустно заговорили об умершем, а потом отправились на кладбище. Мы приехали туда раньше, чем пришла похоронная процессия, и долго бродили среди могил. Савва философствовал:

– Все-таки – не очень остроумно, что жизнь заканчивается процессом гниения. Нечистоплотно. Хотя гниение суть тоже горение, но я предпочел бы взорваться, как динамитный патрон. Мысль о смерти не возбуждает у меня страха, а только брезгливое чувство, – момент погружения в смерть я представляю как падение в компостную яму. Последние минуты жизни должны быть наполнены ощущением засасывания тела какой-то липкой, едкой и удушливо пахучей средой.

– Но ведь ты веришь в бога?

Он тихо ответил:

– Я говорю о теле, оно не верит ни во что, кроме себя, и ничего кроме не хочет знать.

В ограду кладбища втиснулась толпа людей, священники начали церемонию погребения, потом резкий, неприятный бас угрожающе возгласил:

– Вечная память!

Мне казалось, что к женщинам Морозов относится необычно, почти враждебно, как будто общение с женщиной являлось для него необходимостью тяжелой и неприятной. «Девка» – было наиболее частым словом в его характеристиках женщин, он произносил это слово с брезгливостью сектанта. А однажды сказал;

– Чаще всего бабы любят по мотивам жалости и страха. Вообще же любовь – литература, нечто словесное, выдуманное.

Но он говорил на эту тему редко, всегда неохотно и грубо.

Я замечал, что иногда он подчиняется настроению угрюмой неприязни к людям.

– Девяносто девять человек живут только затем, чтоб убедить сотого: жизнь бессмысленна! – говорил он в такие дни.

Он упорно искал людей, которые стремились так или иначе осмыслить жизнь, но, встречаясь и беседуя с ними, Савва не находил слов, чтоб понятно рассказать себя, и люди уходили от него, унося впечатление темной спутанности.

Как-то осенью, дождливым днем, он сидел у меня в комнате гостиницы «Княжий двор», молча пил крепкий чай и назойливо стучал пальцами по столу. Дождь хлестал в окно, по стеклам текли потоки воды, было очень скучно, казалось, что вот стекла размоет, вода хлынет в комнату и потопит нас.

– Что с тобой? – спросил я.

– Сплю плохо, – неохотно ответил Савва, сморщив лицо. – Вижу дурацкие сны. Недавно видел, что меня схватили на улице какие-то люди и бросили в подвал, а там – тысячи крыс, крысиный парламент какой-то. Сидят крысы на кадках, ящиках, на полках и человечески разговаривают. Но так, знаешь, что каждое отдельное слово растягивается минут на пять, и эта медленность – невыносима, мучительна. Как будто все крысы знают страшную тайну и должны сказать ее, но – не могут, боятся. Отчаянно глупый сон, а проснулся я в дикой тревоге, весь в поту.

И вдруг, вскочив, он забегал по комнате, нервно взвизгивая и скаля зубы:

– Нет, подумай! Эта бесшабашная сволочь, эти анархисты в мундирах сановников, – вот! – затеяли войну. Японцы бьют нас, как мальчишек, а они – шутки шутят, шуточки! Макаки, кое-каки и прочее… Бессмысленно, преступно…

Сразу оборвав свои крики, – точно оступился и упал, – он остановился среди комнаты, спрашивая:

– Неужели и это пройдет безнаказанно для них?

И снова сел к столу, жадно глотая остывший чай. Потом заговорил несвязно и отрывисто:

– Совершенно невероятно наше отношение к интересам России, к судьбе народа!

Говорил о том, что в Европе промышленники обладают более или менее ясным сознанием своих задач. Да, они хищники, но их работа более культурна, чем работа русских, ибо она более плодотворна технически. В России влияние промышленности на власть – это чисто физическое давление тяжести, массы, нечто слепое, неосмысленное.

В мире творчески работают три силы: наука, техника, труд; мы же технически – нищие, наука у нас под сомнением в ее пользе, труд поставлен в каторжные условия, – невозможно жить. Немецкая фабрика – научное учреждение. Возьми все новые англосаксонские организации – Австралию, Соединенные Штаты, Гвинею, – все это создано энергией людей небольшого государства. А что делаем мы, стомиллионная масса людей? У нас превосходные работники, духоборы, убежали в Америку…

Он говорил все более сбивчиво, было ясно, что мысли его кипят, но он не в силах привести их в порядок. И незаметно для меня, как-то вдруг начал говорить о своей личной жизни.

– Мы вообще не умеем жить. Вот – я живу плохо, трудно. Это даже со стороны видят. Старик-ткач, приятель моего отца, недавно сказал мне: «Брось фабрику, Савва, брось да уйди куда-нибудь. Не в твоем характере купечествовать. Не удал ты хозяин». Это – верно! Но куда же я уйду? Хотя – есть люди, очень заинтересованные в том, чтоб я ушел или издох…

Он болезненно засмеялся.

Мне рассказывали, что, когда Савва приезжал на фабрику, мальчишки били камнями стекла в окнах комнат, где он жил, и было установлено, что мальчишкам платят за это по двугривенному. Слышал я также, что Савва получает анонимные письма с угрозами убить его.

– Правда это?

– Ну, да, – ответил он. – Меня, видишь ли, хотят перевоспитать и немножко пугают. Я, конечно, хорошо знаю, откуда это идет. Не думай, что от революционно настроенных рабочих, но мне хотят внушить, что именно от них. Тут действуют хулиганы, способные за трешницу и не на такие пустяки. У меня письма с покаяниями таких ребят, – за покаяние, конечно, просят уплатить. Один кающийся – его я велел рассчитать – даже назвал человека, подкупившего его избить меня. В комнатах у меня делают обыски, недавно украли «Искру» и литографированный доклад фабричного инспектора, с моими пометками…

Закрыв глаза, он вздохнул:

– Одинок я очень, нет у меня никого! И есть еще одно, что меня смущает: боюсь сойти с ума. Это – знают, и этим тоже пытаются застращать меня. Семья у нас – не очень нормальна. Сумасшествия я действительно боюсь. Это – хуже смерти…

Я попробовал разубедить его, но он сказал, махнув рукою:

– Брось. Я грамотен. Знаю.