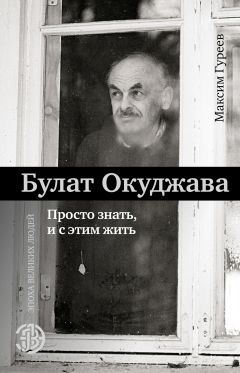

Текст книги "Булат Окуджава. Просто знать и с этим жить"

Автор книги: Максим Гуреев

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Из открытой двери дует.

Булат вместе с одноклассниками сидит на берегу реки Тагил и смотрит, как мимо проплывают льдины, на которых пылают снопы соломы, неизвестно откуда там взявшиеся. Сполохи отражаются в воде, и детям кажется, что горит вода.

Да, это разрозненные эпизоды, из которых складывается причудливый орнамент, и при том, что в нем нет ни одного повторяющегося фрагмента, полностью нарушена хронология и совершенно не сохранена сюжетная линия, возникает дыхание медленно уходящего времени, вернуть которое невозможно.

Слом, произошедший в жизни юного Булата после ареста отца и выселения семьи из Нижнего Тагила, после возвращения в Москву на Арбат, где он родился в 1924 году у Грауэрамана, после болезненного перехода из одного социального эшелона в другой в том возрасте, когда ничего не забывается, не прощается и хранится в памяти вечно, вне всякого сомнения, не только стал определяющим при складывании его характера, но и во многом сформировал Окуджаву – поэта и прозаика.

Эмоциональность, чувствительность были навсегда придавлены детским подсознательным страхом того, что, оказавшись в центре внимания (как отец или мать), впереди ли колонны, на трибуне ли, всегда рискуешь получить удар в спину (может быть, отсюда идет любовь Булата Шалвовича к благородному и куртуазному XIX веку, где, вероятно, все было совсем по-другому). Отсюда же происходит и затаенность в ощущении собственного превосходства если не над окружающими тебя людьми, то над обстоятельствами – точно. Детские воспоминания как бы вступают в противоречие с повседневным течением жизни, с Большим террором, с войной, и выход из этого противоречия видится очень замысловатым, путаным, порой не имеющим к объективной реальности никакого отношения.

Уже в 1980 году Булат Шалвович напишет такие строки:

Что мне сказать? Еще люблю свой двор,

его убогость и его простор,

и аромат грошового обеда.

И льну душой к заветному Кремлю,

и усача кремлевского люблю

и самого себя люблю за это…

На тот момент с описываемых нами событий прошло более сорока лет. Достаточно времени, чтобы окончательно сложить своеобразный пазл даже не собственного портрета, а психотипа ровесников, тех, кто родился в двадцатых, кто прошел войну, тех, чьи родители были репрессированы в тридцатых-пятидесятых годах.

Любовь к «заветному Кремлю» и к самому себе – это два разных, абсолютно противоположных чувства, которым никогда не сойтись, но с этой пропастью внутри самого себя надо как-то жить. Задача не из простых, и далеко не всем с ней удалось справиться.

Глава 3

В 1953 году умер Сталин.

Слухи о страшной давке на похоронах вождя докатились до Калуги.

В 1954 году родился сын – Игорь Булатович Окуджава.

Почти сразу Галина увезла новорожденного в Тбилиси, где жила ее сестра Ирина.

В этом же году освободилась из заключения и вернулась в Москву Ашхен Степановна Налбандян.

Сын стал бывать у матери в ее квартире на Краснопресненской набережной дом ½ ежемесячно.

В 1955 году Окуджава подал заявление о вступлении в ряды КПСС и в начале 1956 года был принят в коммунистическую партию.

Тогда же он написал очень искреннее стихотворение «Ленин»:

Всё, что создано нами прекрасного,

создано с Лениным,

всё, что пройдено было великого,

пройдено с ним…

Он приходит, простой и любимый,

сквозь все поколения,

начиная свой путь

из далекой симбирской весны.

В 1956 году в Москве состоялся ХХ съезд партии, на котором с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях» выступил первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев.

В этом же году у Булата в калужском издательстве газеты «Знамя» вышел первый сборник стихов «Лирика» тиражом 3 тысячи экземпляров.

Это произошло ровно через одиннадцать лет после его первой публикации в гарнизонной газете Закавказского фронта «Боец РККА» под псевдонимом А. Должанов.

И вот теперь сын ехал к маме в Москву, чтобы подарить ей свою книгу.

Далекий путь. Вагоны за вагоном

к моей Москве настойчиво бегут,

их то обнимет лес огнем зеленым,

то степи под колеса упадут.

В Наро-Фоминске в вагон вошел старик и сел на скамейку напротив.

Сначала он долго молчал, уставившись в окно, за которым мимо проносились полустанки, бесконечной длины заборы, перелески и снова полустанки, а затем неожиданно повернулся к Окуджаве и проговорил:

– Вы, я вижу, человек интеллигентный, похожи на учителя.

– Да, я работал в школе, – Булат улыбнулся.

– Что преподавали, позвольте полюбопытствовать?

– Русский и литературу…

– Гуманитарий, стало быть, а я физику и математику… вот уже сорок ле-ет… – последнее слово старик произнес с растяжкой, насколько ему позволило дыхание, и покачал головой, – хорошо знал Константина Эдуардовича еще по Боровску.

Окуджава с любопытством посмотрел на своего неожиданного собеседника:

– И каким же он был, теперь позвольте мне полюбопытствовать?

– Вы знаете, – старик принялся тереть лоб и покашливать, – очень хорошо запомнил его худое бледное лицо, высокий женский голос и то, как он зимой катался по Протве на коньках вместе с детьми.

– На коньках по Протве?

– Да-да, поверите ли! Кутался в шарф, закладывал руки за спину, делал строгое, вернее, сосредоточенное лицо, веял бородой и имел при этом вид совершенно одухотворенный.

Булат тут же вообразил себе этого человека, о котором в Боровске, а потом и в Калуге, говорили разное:

Учитель свихнувшийся

выточил крылья,

решил до Луны

прямиком добираться,

Не часто столкнешься

с такими вещами,

Опасная выдумка,

Бред, не иначе…

– А ведь вы, наверное, как всякий гуманитарий, пописываете, – не унимался попутчик, – уж простите мне мою стариковскую прямоту.

– Да что уж там, – Окуджава пожал плечами, – вы правы, пишу стихи.

– Стихи! – старик привскочил на скамейке, – всегда восхищался поэтами! Маяковский, Багрицкий, ну и Александр Сергеевич, разумеется!

В совершенной ажитации он вернулся на скамейку, сложил руки на коленях, явив тем самым стремление успокоить себя, но подбородок и брови его вздрагивали, выдавая крайнее возбуждение:

– Уж не сочтите за дерзость – а о чем вы пишете?

Булат замер, показалось, что этот вопрос застал его врасплох. Конечно, он мог здесь и сейчас, как отличник на уроке литературы, начать перечислять: о дружбе, о любви, о родине, но все это было бы до такой степени невыносимо плоско и банально, что отвечать так на вопрос человека, знавшего Циолковского, не было никакого желания. Впрочем, если бы даже он и не знал Константина Эдуардовича, то все равно ни за что не смог бы вальяжно начать рассуждение о собственном творчестве, гордо при этом именуя себя поэтом.

– Да о разном… – проговорил едва слышно и в ту же минуту остро почувствовал, что не может не признаться себе в том, что, втайне от всех, конечно, размышлял о своем литературном предназначении, даровании ли, о своем поэтическом пути, о том, на кого из великих он хотел бы походить, но вот чтобы так, в лицо ответить, да еще и постороннему человеку…

– Не скромничайте, прошу вас! – почти закричал на весь вагон старик, приняв при этом позу трагической безнадежности – откинулся на спинку скамейки, закрыл глаза, сложи руки на груди.

«Он не чужд театральности», – помыслилось Булату.

– Вот, – неожиданно для себя проговорил Окуджава и извлек из кармана пальто сборник «Лирика», который он вез в Москву, чтобы подарить матери, – книга моих стихов.

– Позволите?

– Конечно, тут напечатана моя поэма «Весна в октябре» о Циолковском.

…Нужны ли звезды

Российской империи?

И есть ли смысл

пробираться к Луне?

Она не так далека,

и теперь ее

можно в трубу

разглядеть вполне.

Довольно исследований и поисков!

Во всех этих выдумках

кроется двойственность.

Булат пристально наблюдал за выражением лица старика. Читая, он то хмурился, то улыбался, то принимал вид совершенно равнодушный, даже надменный, шевеля при этом губами и бормоча себе что-то под нос.

Проехали Апрелевку.

После увольнения из школы Окуджава перешел работать в Калужскую газету «Молодой ленинец» на должность корреспондента. Так как журналистом он себя никогда не считал, то относился к работе со сдержанным терпением, более же посвящая себя руководству местным литобъединением, что по тем временам было затеей повсеместной. Молодые рабочие и учителя, студенты и врачи, военнослужащие и школьники писали стихи, и необходимость упорядочить этот стихийный процесс назрела сама собой.

Владимир Британишский, поэт, литературный критик, переводчик, так писал о том времени: «Студенческое поэтическое движение 1954–1956 годов… рождалось как составная часть студенческого движения в полном смысле слова… Молодые студенты нашего поколения совсем не обязательно были политическими поэтами. Но факт существования массового поэтического движения в студенческой среде был в тот момент фактом политическим. Так его осознавали и власти, и вскоре поэтическое движение и молодая поэзия оказались объектом преследований. Стремление зажать и задавить молодую поэзию и молодую литературу забавным образом сопровождалось постоянной фальшивой болтовней о «внимании» к молодым, к их «воспитанию»… Студенческое поэтическое движение, естественно, соприкасалось и переплеталось с первыми ростками «самиздата», рукописными и ротаторными журналами, альманахами, сборниками и с оживлением студенческой стенной печати, существовавшей легально».

То обстоятельство, что к началу 1956 года Окуджаве доверили руководить литобъединением, говорит о многом. О том, в первую очередь, что, активно печатаясь в местной прессе и принимая участие в конференциях молодых писателей, он считался одним из ведущих калужских поэтов. А также о том, что, служа в газете «Молодой ленинец», он был на хорошем счету, идеологически устойчив, политически грамотен и потому был допущен к работе с молодежью.

Нет, неспроста, в повседневном горении

жизнь к коммунизму трудом торопя,

с самого детства мое поколение

ленинцами называет себя.

Ведь для него, боевого и чистого,

приближающего дальние дали,

высшее счастье – быть коммунистами,

такими, как Ленин, такими, как Сталин…

Эти строки были написаны Булатом в 1953 году по следам известных траурных событий и с надеждой на то, что дело, которому отдали всю свою жизнь без остатка его родители, не будет зачеркнуто и разбазарено, допущенные ошибки будут исправлены, а мир станет лучше и добрей. Но, с другой стороны, Окуджава абсолютно не обольщался на сей счет (как он скажет впоследствии – «я умел не обольщаться даже в юные года»), а пример его отца и матери, да и его собственный пример, всегда стояли перед глазами.

Из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: «Я застрелил на дуэли прапорщика Скобцева, но мир не переменился. И хотя я понимаю, что это не средство, с помощью которого можно улучшить человечество, однако оскорбителя прощать нельзя, оскорбителя нельзя отпускать с миром. Уж тут либо он меня в круглое лицо, либо я его – в квадратное».

ХХ съезд партии стал во многом созвучен мироощущению Булата, а вернее, мировидению его поколения, когда воспоминания о детстве, юности, родителях и друзьях были неразрывно связаны с победами и провалами режима, его зверствами и надеждами на светлое будущее, успехами и оглушительными поражениями. Окуджава вновь ощущал невыносимую раздвоенность бытия («во всех этих выдумках кроется двойственность») и собственную раздвоенность в первую очередь, когда было категорически невозможно вычленить из себя идеально чистую сердцевину и следовать ей, не отвлекаясь на обыденное и мимолетное, не идя на компромиссы, не боясь оказавшихся у тебя за спиной. Потому и приходилось пристально всматриваться в людей в надежде угадать, кто же перед тобой на самом деле.

Только теперь Булат обратил внимание на то, что на указательном пальце правой руки у старика не было ногтя.

– Вижу, смущены. Не обращайте внимания, на лабораторной по физике сжег электрофорной машиной, несчастный случай, не более того, – старик отложил сборник на скамейку, – а поэма мне ваша про Константина Эдуардовича не понравилась, уж не обессудьте. Не жизненно как-то. Надуманно…

– Жаль… – Булат развел руками.

– Обиделись?

– Нет, совершенно не обиделся…

Грохоча на стыках и резко сбавив ход, поезд начал медленно втягиваться к платформе Киевского вокзала.

– С удовольствием изложил бы вам свою точку зрения полнее, но мы уже приехали, – старик встал со скамейки, – ну что ж, прощайте, – протянул руку, – меня, кстати, Федором Дмитриевичем зовут, а вас?

– А меня Булатом.

– Красивое имя, мужественное… Ну, прощайте, Булат.

Еще какое-то время Окуджава смотрел вслед уходящему через вагон странному своему попутчику и думал: «Хорошо, что его еще не Федором Михайловичем зовут».

Потом двинулся вслед за стариком, который вскоре затерялся в толпе совершенно.

На платформе Булат закурил.

– Гражданин, угостите папироской, – осклабился низкорослый, тщедушного сложения баклан и сразу после первой затяжки запел завывающим бабьим голосом:

Как на Киевском вокзале

Труп нашли без головы.

Пока голову искали,

Ноги встали да пошли.

Было в его дребезжащем пении что-то от прежней довоенной арбатской жизни, которая теперь виделась такой бесконечно далекой и потому наполовину выдуманной, то есть такой, какой она никогда не была на самом деле, но такой, какой бы Булат хотел ее видеть.

Вышел на привокзальную площадь, а тут – пыльные, перелицованные пиджаки с залоснившимися локтями, стоптанные ботинки, плащи на ветру, шпана блажит, заломленные на затылок кепки, военные в галифе, крепкий дух креозота вперемешку с углем, а еще терпко пахнущие тройным одеколоном бритые затылки – это калужские приехали в столицу, все при кастетах, разумеется, а Дорогомиловские – при ножах, и встречи с ними не избежать.

Я не любитель всяких драк,

но мне сказать ему придется,

что я ему попорчу весь уют,

что наши девушки за денежки,

представь себе, паскудина брюнет,

они себя не продают.

Спора нет, на площади перед вокзалом неуютно, сиротливо как-то, здесь, словно на параде размахивают жезлами регулировщики движения, а поливальные машины кружат, оставляя за собой черный, искрящийся на солнце асфальт, по которому несутся потоки воды, словно только что приключился дождь.

Булат прошел по набережной, поднялся на Бородинский мост, тут остановился, облокотился на перила и стал смотреть на проплывающие под мостом буксиры, на прогулочные теплоходы да на вырывающуюся из-под их винтов синеватую с разводами солярки пену, представляя себе, как сейчас придет к матери, войдет в ее полутемную, задрапированную тяжелыми шторами квартиру и подарит ей свою первую книгу.

«Перед нами была дверь… Нашим взорами предстала довольно большая зала, лишенная мебели; однако она была чиста, и крашеные полы, видимо, кем-то старательно натерты, и в окнах кое-где вместо выбитых стекол виднелись куски картона, и по стенам в мирном порядке были развешаны портреты в тяжелых рамах, в углу на соломе лежали какие-то предметы… Две двери, слева и справа, вели в другие покои» (из романа Б.Ш. Окуджавы «Свидание с Бонапартом»).

И вот из этого таинственного полумрака появится Ашхен Степановна.

Булат видел, как она берет его книгу в руки и долго не решается ее открыть, все спрашивая при этом о его работе, друзьях, о внуке, о здоровье, словно бы специально оттягивает момент начала чтения. При этом она постоянно смотрит на фотографическую карточку, которая висит на стене в коридоре, словно бы с ней беседует, а не с живым Булатом, который стоит перед ней. На той фотографии запечатлен маленький кудрявый мальчик в яловых сапожках, шерстяной матроске, руки в карманах, взгляд имеет строгий и дерзкий.

Ашхен Степановна любит это изображение своего маленького сына, но ей кажется порой, что из-под стекла на нее смотрит Шалико, у которого точно такие же яловые сапоги, ровно такой же строгий и дерзкий взгляд, вот разве что вместо шерстяной матроски он облачен в белый хлопковый китель.

– Всё, пойду читать! – наконец решительно провозгласит мать, – подожди меня на кухне.

Дверь закроется, и Булат останется один.

Подойдет к окну и откроет его:

У Краснопресненской заставы

весна погуливает всласть.

Она врасплох меня застала,

водой под шинами зажглась,

шофер смеялся, зубы скалил.

гражданка в хохоте зашлась…

Конечно, в вагоне сделал вид, что слова старика – «не жизненно, надуманно» не задели его, даже как-то виновато, как вариант, глуповато улыбнулся тогда, но именно сейчас почувствовал неотступное желание понять, чем же его стихи так плохи, по крайней мере для этого человека, видевшего, как Циолковский пускал в Калужское небо монгольфьеры и катался на коньках по замерзшей Протве.

Может быть, все дело было в том, что у каждого своя жизненная история (она же – правда) и то, что одному кажется сокровенным и глубоко личным, другому видится банальным, то, что для одного является предметом его постоянных переживаний, для другого – давно пройденный этап, а еще разница в опыте сказывается, способность или неспособность к рефлексии, чувство ритма, языка, вкус, наконец. Нет, тут, пожалуй, невозможно прийти к общему знаменателю, однако одно бесспорно – умение адекватно и профессионально соотнести собственные эмоции, переживания, собственные состояния и текст, написанный на листе бумаги. Казалось бы, расстояние между замыслом и этим самым листом минимально, но опасность впасть в искушение и оказаться заложником внезапного, а потому неистового вдохновения чрезвычайно велика.

Спустя годы Булат Шалвович напишет: «Беру перо в руки – дрожит, и дивные каракули прикрывают несовершенство слога».

Под несовершенством слога следует понимать несовершенство инструмента. И тогда приходит понимание того, что умение писать и работать с текстом, полностью подчиняя его замыслу и чувству, есть необходимый навык профессионального литератора или, по крайней мере, того, кто готов посвятить свою жизнь сочинительству. Таковую готовность Булат ощущал в себе совершенно и безусловно.

Итак, мысль стать слушателем литобъединения пришла сама собой, тем более, что многие знакомые поэты посещали знаменитую «Магистраль» Григория Левина в ЦДКЖ на Комсомольской площади. В то время слушателями литобъединения были Владимир Войнович и Александр Аронов, Лариса Миллер и Елена Аксельрод, Павел Хмара и Михаил Садовский.

Михаил Садовский вспоминал: «Территориально «Магистраль» располагалась в устье площади Трех вокзалов, в здании клуба ЦДКЖ (Центрального Дома Культуры Железнодорожников), построенного, как гласит литературная легенда, на деньги подпольного миллионера господина Корейко. Возглавил это литобъединение, принадлежащее железнодорожникам, выдающийся литературный педагог, поэт Григорий Михайлович Левин.

Разумеется, начальники от литературного процесса в МПС (Министерство путей сообщения – ох, и любили же у нас аббревиатуры) предполагали, что участниками этого литобъединения станут машинисты, инженеры, проводники и стрелочники – они не могли представить, что состав литераторов, мягко говоря, сильно расширит свои рамки, и процессом этим они управляли с большим трудом, с помощью парткома и месткома.

Очень скоро начальство поняло свою оплошность, но было поздно – закрыть литобъединение в такое “оттепельное” время неких послаблений и игры в демократию оказалось невозможно…

Каждое занятие в «Магистрали» превращалось в прекрасный литературный вечер, и все эти вечера не имели лишь одного – конца. Уже поздно, уже мы все разобрали свои пальто и плащи из гардероба, потому что служителю пора уходить и закрывать свой «отдел», уже пришел не однажды вахтер, сторожащий вход и предупредил, что закроет дверь и никого не выпустит, но и это никого не пугает… разве можно передать хоть каким-нибудь способом притягательную силу поэзии в кругу милых сердцу людей… Это был единственный недостаток «Магистрали» – недостаток времени. Недостаток постоянный и неисправимый… Все читали помногу, все читали долго, наши поэтические вечера затягивались неимоверно… но публика знала нас, была закаленная, не только не протестовала, но, наоборот, была благодарна!».

На свое первое обсуждение в «Магистраль» Булат принес сборник стихов «Лирика» (тот самый, который он подарил маме) и был подвергнут совершенно разгромной критике. Потрясение его было столь велико, что следующие полгода он вообще не мог писать. Именно здесь, на площади трех вокзалов, Окуджава впервые столкнулся с тем, что называется «работа в мастерской», когда ты начинаешь соотносить (на первых порах мучительно, как правило) собственное творчество с общелитературным контекстом, когда изобретение колеса признается мероприятием пусть и похвальным, но еще слишком далеким от настоящего творческого прозрения, а совет коллег по цеху (порой весьма бестактный и даже грубый) «переваривается» не с целью освоить навык отвечать грубостью на грубость, а с целью научиться предельно беспощадно относиться к собственному сочинительству, ни в коей мере не останавливаясь на достигнутом, не возносясь, но при этом обретая уверенность в своей творческой уникальности и неподражаемости.

Спустя годы Булат Окуджава скажет: «Мое становление поэта совпало с тем временем, когда я был членом «Магистрали».

Поэт и переводчик Лазарь Шерешевский таким увидел Окуджаву в те годы: «Булат 56-го года – это роскошный красавец, с огромной копной черных кудрей, с пронзительными глазами, с нервными движениями. Он приехал на этот семинар, будучи автором первой книги стихов. Она называлась “Лирика” – беленькая такая, с растительным узором на обложке, вышла в Калуге. Но надо сказать, что эта книжка особо выдающегося впечатления не произвела, она была в каком-то общем строю тогдашней лирической поэзии».

Думается, что помочь начинающему автору из Калуги открыть в себе новые интонации и овладеть мастерством стихосложения, а также выйти на качественно новый уровень поэтического мышления, пожалуй, мог только Григорий Михайлович Левин, бессменный руководитель «Магистрали», культовый персонаж поэтической Москвы 50-х–60-х годов, знаток поэзии и прекрасный педагог.

Андрей Вознесенский писал о нем: «Он вел “Магистраль” – самую интересную поэтическую студию той поры. Читать там было и прекрасно, и опасно. Помню магистральцев – похожего на кудрявого лицеиста Александра Аронова, Евгения Храмова, Нину Бялосинскую. Всех их озаряло нищее самосожженчество Левина. Бескорыстие его. Некоторые, покинув гнездо, становились и конъюнктурщиками, и агрессивными завистниками. Но присутствие мэтра гасило в них низменные качества. В «Магистрали» они были поэтами. Он был максималистом. Порой это всё губило. Но и в этом он оставался поэтом…

В каждом поэте должно быть хотя бы немножко Гриши Левина. Помню одинокую, с белыми патлами фигуру сухого Арагона, идущего по ночным Елисейским полям. Мне вдруг показалось, что мелькнул профиль Гриши Левина. И в Арагоне – на закате его дней – прорезался этот нищий, самосожженческий абрис поэта».

«Однажды я показала Григорию Михайловичу стихи, написанные после поездки на Север. Конечно же, там было про белые ночи и про морошку. Дочитав до конца, Левин разочарованно сказал: «А я думал, вы вспомните о Пушкине. Вы ведь знаете, что он перед смертью просил морошки». Григорий Михайлович заговорил о Пушкине, потом о Блоке, потом о ком-то еще. Мы вышли из Клуба железнодорожников, где собиралась «Магистраль», пошли по Каланчевке, дошли до Садового кольца, а Григорий Михайлович все говорил и говорил энергично и страстно о поэтах старых и новых, о поэзии и переводах, читал стихи свои, чужие, известные и неизвестные…

Он знал мильон строк, имен, историй и готов был ими поделиться. Мы шли и шли, и кажется добрели до ЦДЛ, где и расстались. «Пишите и несите все, что напишете. Буду ждать». – сказал Григорий Михайлович на прощанье.

Еще до нашего с ним знакомства кто-то из друзей посоветовал мне: «Пойди к Григорию Левину. Он чокнутый. Будет часами говорить с тобой о литературе и разбирать твои стихи». Все так и вышло», – пишет о Григории Левине Лариса Миллер.

Из воспоминаний Зои Шишковой:

«Он открыл нам многих поэтов, известных и неизвестных, научил отличать истинную поэзию от поэтической красивости. А как он читал стихи! Свои же стихи читал мало и редко, как бы по необходимости, и почти всегда одни и те же, наверно потому, что эти стихи проще для восприятия. И еще потому, что скромным был, себя как бы на второй план ставил. Зато использовал любую возможность, чтоб опубликовать стихи своих питомцев. И еще запомнилось: при разборе даже самых слабых стихов всегда отыскивал в них хоть одно точное слово, хоть одну сильную строчку, чтобы поддержать молодого поэта.

Однажды Григорий Михайлович пригласил нас, школьников, в свое главное литературное объединение – в “Магистраль”. Там, благодаря Григорию Михайловичу, мы впервые услышали и увидели живого Окуджаву».

К этому моменту, надо полагать, Булат уже прошел свои первые «Левинские» университеты, выйдя из творческого кризиса поэтом глубоко лирическим, более склонным к мелодическому (в смысле интонации и языковой пластики) осмыслению переживаний и мироощущения своего героя, поэтом, предпочитающим пушкинское звучание слова рваной акцентированной ритмике модернистского стиха.

Когда мне невмочь пересилить беду,

когда подступает отчаянье,

я в синий троллейбус сажусь на ходу,

в последний,

в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,

верши по бульварам круженье,

чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи

крушенье,

крушенье…

Можно утверждать, что работа в подобной стилистике требовала от Окуджавы полной и абсолютной сосредоточенности на постоянно звучавшей в его голове музыке, которую было необходимо улавливать и фиксировать, но не при помощи нот, которых Булат не знал, а при помощи слов, что неотступно преследовали его.

В электричке «Калуга – Москва».

Дома.

В газете «Молодой ленинец».

На партсобраниях.

На дружеских вечеринках.

Или вот, например, сейчас, на Бородинском мосту, под которым проходил прогулочный теплоход «Чкалов» с красивыми девушками на палубе. Они смеялись и махали ему руками.

Булат улыбался в ответ.

Потом спустился на Смоленскую набережную и направился в сторону бывшей электростанции Трехгорной мануфактуры.

Мать рассказывала, что вскоре после его рождения, отец тогда срочно уехал в Тифлис, она принесла маленького Булата в заводоуправление Трехгорной мануфактуры, где работала плановиком, и тут, в присутствии товарищей, были проведены так называемые октябрины – малышу дарили погремушки и пеленки, пели «Интернационал», пионеры дудели в горны и носили вырезанные из картона красные звезды, а молодая мать перед лицом парткома мануфактуры клятвенно заверяла собравшихся, что воспитает сына в духе преданности делу трудящих во всем мире. Все улыбались, аплодировали и пили чай с сушками.

Странный, полузабытый эпизод из какой-то совсем другой жизни – как во сне, когда все движения заторможены, а усилия таковыми не являются по определению, так как неизбежно проваливаются в какую-то вату или туман.

И вот сейчас, когда Булат шел к матери, которая после возвращения из лагеря, по иронии судьбы, получила двухкомнатную квартиру именно на Краснопресненской набережной недалеко от Трехгорки, он пытался понять, чем для него был этот словно выплывший из небытия эпизод, который с годами обрастал абсолютно немыслимыми подробностями: вот его заворачивают в кумач и кладут на стол, за которым сидит партактив мануфактуры, вот комсомольцы передают его из рук в руки и поют песню «Нас водила молодость» на слова поэта Багрицкого, вот, наконец, мать прикладывает его к портрету Ленина, украшенному искусственными цветами.

Конечно, смыслом всего происходящего для Булата была (это он понял с годами) Ашхен Степановна, которой он доверял бесконечно. В ее истово сияющем взоре, туго забранных в пучок на затылке волосах и благородной осанке было что-то библейское, не подвластное ни времени, ни испытаниям, ни, самое главное, людям, которые могли как помочь, так и предать, как полюбить, так и возненавидеть.

Настоящих людей так немного…

Все вы врете, что век их настал.

А подсчитайте и честно, и строго,

сколько будет на каждый квартал.

Настоящих людей очень мало,

на планету – совсем ерунда.

на Россию – одна моя мама,

только что ж она может одна…

По возвращении с Трехгорки домой Ашхен укладывала маленького Булата спать, а сама садилась писать письмо своему Шалико, в котором рассказывала о том, как прошли октябрины, что ей подарили товарищи, а также о том, что малыш вел себя прекрасно и почти не капризничал.

Письма ее не сохранились – часть конфисковали после ареста отца, другая часть пропала после переезда из Нижнего Тагила на Арбат.

Стало быть, время сохранилось исключительно в памяти, но память выборочна и прихотлива, как известно, она имеет свойство приспосабливаться к обстоятельствам, легко превращая невыносимое в желанное и наоборот.

И вот теперь циклопическое здание МИДа нависало над местностью.

Отовсюду его было видно: с Ленгор и с Потылихи, от Дорогомилово и с Пресни.

Булат шел по набережной и краем глаза посматривал на это громадное сооружение, более напоминавшее зиккурат в Древней Месопотамии или горный массив, который на высоте более ста метров украшал железобетонный герб СССР.

При этом приходилось также постоянно смотреть и под ноги, потому что нескончаемый поток грузовиков, что тянулся вплоть до усадьбы Студенец, где шло строительство набережной, дорогу разбил окончательно.

А ведь еще помнил то время, когда здесь были устроены купальни – деревянные выгородки, где летней порой с утра до позднего вечера проводила время вся без исключения арбатская и пресненская шпана.

Бабушка не пускала Булата на реку, но тайком он, конечно, убегал сюда.

Собирались на выкрашенном зеленой комкастой краской дебаркадере, привязанном ржавыми тросами к берегу.

Жгли костер.

Курили.

Дорогомиловские приносили пиво.

Бывало, что дрались.

Ну, и купались, само собой.

Сейчас купальни сломаны, дебаркадер отбуксировали куда-то к ближе к Лужникам, и только грузовики с песком и щебенкой круглые сутки утюжат прибрежную линию.

Булат вошел в гулкий парадный.

Где-то наверху загремел люк мусоропровода, хлопнула дверь.

Нажал на кнопку вызова лифта.

И все повторилось: как тогда, в детстве, на Арбате в недрах дома тут же ожил электрический мотор, сопровождаемый однообразным гулом лебедки, которая выпустила в шахту раздвоенный, как змеиный язык, густо смазанный тавотом металлический трос.

Усмехнулся своим воспоминаниям.

Видимо, в этих совпадениях состояний был какой-то свой смысл, понять который сразу не представлялось никакой возможности, но лишь со временем этот смысл раскрывался, связывая воедино разрозненные события жизни.

Лифт остановился на первом этаже.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?