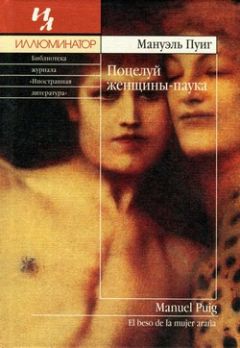

Текст книги "Поцелуй женщины-паука"

Автор книги: Мануэль Пуиг

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

– Боже, ты, я смотрю, вообще ни черта не понимаешь! Он понял, что я гей, поэтому не хотел давать повод. Потому что он абсолютно нормальный. Но потихоньку, слово за слово, я дал ему понять, что уважаю его, и он стал рассказывать мне о своей жизни.

– И все это, пока тебя обслуживал?

– Первые пару недель – да, пока мне не удалось однажды выпить с ним по чашке кофе – в дневную смену, которую он ненавидел больше всего.

– А когда он обычно работает?

– Либо он приходит в семь утра и уходит в четыре дня, либо приходит в шесть и остается часов до трех ночи. Однажды он сказал, что больше всего любит ночные смены. Мне стало любопытно, потому что я уже знал, что он женат, хотя он и не носил обручального кольца, что тоже было странно. Его жена работала в каком-то офисе с девяти до пяти, так что я не мог понять, что происходит. Ты не представляешь, как трудно мне было уговорить его выпить со мной кофе, у него всегда была масса отговорок – то много дел, то шурин, то машина… Но потом он все-таки сдался.

– И что должно было случиться, случилось.

– Ты с ума сошел? Ты понимаешь хоть что-нибудь? Во-первых, я уже сказал тебе, что он натурал. Ничего не было. Вообще!

– И о чем вы говорили в баре?

– Я уже плохо помню, потому что после этого мы встречались много раз. Но первое, о чем я хотел спросить, – почему такой умный парень, как он, работает официантом. И вот тогда открылась ужасная правда. Хотя это история многих ребят из бедных семей, у которых нет денег на образование или просто нет стимула.

– Если человек хочет учиться, он найдет способ. Слушай… в Аргентине не нужно особо стараться, чтобы получить образование. Университет бесплатный.

– Да, но…

– Но отсутствие стимула – это другое дело, тут я с тобой согласен, да, это комплекс низшего класса, результат промывки мозгов, которую нам устраивает общество.

– Подожди, дай мне сказать, и ты поймешь, что он за человек. Он удивительный. Он сам понимал, что однажды просто сдался и с тех пор платит за это. Он сказал, что ему было около семнадцати – кстати, я забыл сказать, ему пришлось работать с самого детства, даже когда он учился в начальной школе, как и многим детям из бедных семей в Буэнос-Айресе; после начальной школы он работал слесарем, начал в этом разбираться, но тут пошли девчонки – бешеный успех, а потом еще хуже – футбол. Он очень хорошо играл с самого детства, а в восемнадцать стал играть профессионально. Тогда и случилось то, из-за чего ему не удалась карьера футболиста. Как он говорит, понадобилось немного времени, чтобы увидеть, что там происходит. В спорте царят несправедливость и обман. И в этом ключ ко всей его истории: он никогда не умел держать язык за зубами. Ему не хватает хитрости, поэтому он всегда говорит то, что думает. Он и в этом отношении человек абсолютно прямой. Помнишь, я говорил, что почувствовал это с самого начала?

– И он не был связан с политикой?

– Нет, у него были какие-то свои мысли на этот счет, очень необычные и очень путаные, он, например, и слышать не мог о профсоюзах.

– Ну, дальше.

– Поиграв года два или три, он бросил футбол.

– А девчонки?

– Иногда мне кажется, что ты ясновидящий.

– Почему?

– Потому что он бросил футбол главным образом из-за них. Он много времени уделял тренировкам, но девчонки интересовали его куда больше.

– Я смотрю, он был не слишком дисциплинированным.

– Конечно, но я не сказал тебе еще кое-что. Его невеста, с которой он тогда встречался и на которой потом женился, не хотела, чтобы он играл в футбол. Поэтому он устроился механиком на завод, работа была непыльная, потому что его туда устроила невеста. Потом они поженились, он довольно быстро стал мастером на заводе, начальником какого-то цеха. Они родили двоих детей. Он был просто без ума от своей дочки, старшей. Потом, когда ей исполнилось шесть лет, она умерла. И в то же время на заводе у него вышел конфликт, потому что там стали увольнять людей и брать своих, по знакомству.

– Как и его самого.

– Да, он, конечно, сам устроился туда благодаря связям. Но дальше происходит то, что заставляет меня уважать его и за что ему можно простить все остальное, понял? Он встал на сторону некоторых старых рабочих, которые работали сдельно и не состояли в профсоюзе. Поэтому босс поставил его перед выбором – катиться оттуда или вести себя нормально… И он ушел. А ты ведь знаешь, каково это – уходить самому. Ты не получаешь никакого выходного пособия, ни черта, и он оказался на улице, проработав на этом заводе больше десяти лет.

– Значит, ему было уже тридцать.

– Конечно, тридцать с чем-то. И он начал, представь себе, в этом возрасте искать работу. Поначалу ему не удавалось найти ничего, но потом подвернулась эта работа в ресторане, и он, естественно, ухватился.

– Он сам тебе все это рассказал?

– М-м-м, в основном, мало-помалу. Думаю, для него это было возможностью выговориться, поделиться тем, что его мучает. Поэтому он и привязался ко мне.

– А ты?

– Я влюблялся в него все больше, но он не позволял ничего для него сделать.

– А что ты хотел для него сделать?

– Я хотел убедить его, что все еще есть шанс пойти учиться, получить какую-нибудь специальность. Потому что я не рассказал тебе еще кое-что. Жена зарабатывала больше, чем он. Она была секретаршей в какой-то компании, потом стала начальницей, и его это изводило.

– Ты видел его жену?

– Нет, он хотел познакомить нас, но в душе я ее просто ненавидел. Одна мысль, что он каждую ночь спит рядом с ней, сводила меня с ума.

– А сейчас?

– Странно, но сейчас меня это не волнует.

– Правда?

– Ага. Слушай, я не знаю… Я рад, что она с ним, что он не один с тех пор, как я не могу быть рядом и сидеть с ним в ресторане, когда у него немного работы, когда ему скучно, когда он сидит и курит.

– А он знает, какие чувства ты испытываешь по отношению к нему?

– Конечно, знает, я все ему рассказал, когда еще надеялся, что могу убедить его, что у нас… может что-нибудь… получиться… Но между нами ничего не было, и я его ни о чем не просил. Нет, просил один раз… но он не захотел. А потом мне было неудобно настаивать, и я решил довольствоваться дружбой.

– Но, учитывая то, что ты сказал, он не очень ладил с женой.

– Был период, это правда, когда они постоянно ссорились, но в глубине души он всегда любил ее, и что еще хуже – он восхищался ею за то, что она зарабатывает больше его. А однажды он сказал мне кое-что – и я его чуть не задушил. Приближался День отца, и я хотел ему что-нибудь подарить, потому что он замечательный отец, к тому же это было отличным поводом подарить ему вообще что-нибудь. Я спросил, не хочет ли он получить пижаму, и был потрясен ответом…

– Не томи, выкладывай…

– Он сказал, что не носит пижам, что всегда спит голым. И что у них с женой двуспальная кровать. Это меня добило. Некоторое время мне казалось, что они вот-вот расстанутся, и я строил иллюзии! Ты не представляешь…

– Какие иллюзии?

– Что, может быть, он станет жить со мной, со мной и моей мамой. Я бы помогал ему, заставил учиться. Я бы все свое время, всю жизнь посвятил ему, чтобы у него не было никаких забот. Я покупал бы ему одежду, книги, записывал бы его на разные курсы и рано или поздно убедил в одной вещи – ему больше не надо работать. Я бы давал ему нужную сумму на содержание для жены, сделал бы так, чтобы ему не о чем было беспокоиться, разве что о себе, пока он не закончит учебу, и из его глаз исчезла бы эта грусть, разве не замечательно?

– Да, но нереально. Знаешь, есть одна вещь, которую он мог бы сделать. Он мог бы продолжать работать официантом, но вовсе не чувствовать себя ущербным. Потому что, какой бы унизительной ни была его работа, он всегда может присоединиться к профсоюзной борьбе.

– Думаешь?

– Конечно! Без всякого сомнения…

– Но он ничего в этом не понимает.

– Он не разбирается в политике?

– Нет, в этих вопросах он абсолютно темный человек. Он так поносил свой профсоюз и, возможно, был прав.

– Прав? Если профсоюз не так хорош, он мог бы бороться, чтобы сделать его лучше.

– Знаешь, я немного устал, а ты?

– Я нет. Ты не расскажешь фильм еще немного?

– Не знаю… Но ты не понимаешь, это было так здорово – думать, что я могу чем-то ему помочь. Знаешь, можно весь день оформлять витрину, вложить в нее всю душу, и вдруг вечером к тебе приходит мысль: «А чем я вообще занимаюсь?» – и ты чувствуешь какую-то пустоту внутри. Но если бы я мог что-то для него сделать, это было бы так здорово… Дать ему частичку счастья, понимаешь, о чем я? Что ты думаешь?

– Не знаю, мне надо поразмыслить; пока сложно сказать. Давай сейчас ты расскажешь мне еще немного из фильма, а завтра поговорим о твоем официанте.

– Хорошо…

– Они очень рано гасят нам свет, а от свечей такая вонь, что глаза режет.

– Они сжигают здесь весь кислород, Валентин.

– А я не могу уснуть, не почитав на ночь.

– Если хочешь, я расскажу тебе еще. Но наверняка я потом долго не смогу заснуть.

– Ну чуть-чуть, Молина.

– Ну-у-у ладно. На чем мы остановились?

– Нечего зевать, соня.

– Что я могу поделать? Спать-то хочется.

– … Вот, теперь… и я… зеваю.

– Тоже хочешь спать?

– Может… будем спать?

– Ага, а если проснешься, подумай о Габриэле.

– О Габриэле? Что еще за Габриэль?

– Мой официант. Вот, вырвалось.

– Ладно, до утра.

– Ага, до утра.

– Видишь, что делается, Молина, – я тут не сплю ночью, думаю о твоем приятеле…

– Завтра расскажешь.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Глава 4

– Так начался роман между Лени и немецким офицером. Вскоре они безумно полюбили друг друга. Каждый вечер на сцене она пела для него, особенно одну из своих песен – хабанеру.[6]6

Хабанера – кубинский танец и песня.

[Закрыть] Вот занавес открывается, за ним видны пальмы, сделанные из фольги, как в сигаретой пачке, знаешь? А над пальмами висит полная луна, вышитая блестками, и отражается в море, сделанном из шелковистой ткани, на которой вышита луна-отражение. Это такая небольшая тропическая гавань с маленькой пристанью, и слышно лишь, как волны разбиваются о берег, на самом деле это звучат маракасы[7]7

Маракас – латиноамериканский ударный инструмент, род погремушки.

[Закрыть] в оркестре. В гавани стоит яхта, самая роскошная из всех, что можно себе представить, она сделана из картона, но выглядит как настоящая. На яхте стоит красавец мужчина, седые виски, капитанская фуражка и трубка во рту. Внезапно невероятно яркий свет освещает дверцу каюты, и мы видим Лени, она смотрит в небо. Капитан пытается обнять ее, но она высвобождается из его объятий. Волосы разделены на прямой пробор; на ней длинное черное кружевное платье, непрозрачное, но без рукавов – две тоненькие бретельки и пышная юбка. Тут вступает оркестр, а она наблюдает за островитянином, который срывает с куста цветок дикой орхидеи; он улыбается и подмигивает местной девушке. Затем прикрепляет орхидею ей к волосам, обнимает ее, и они уходят вместе, исчезают во тьме джунглей, не заметив, что орхидея выпала из волос девушки. Потом нам показывают этот цветок крупным планом, он лежит на песке, такой нежный, и на его фоне, словно в дымке, начинает появляться лицо Лени – кажется, будто орхидея превращается в женщину. Затем налетает ветер, как перед бурей, но моряки кричат, что это попутный ветер и парусная яхта может сниматься с якоря, но Лени сходит с палубы на берег и поднимает цветок, сделанный из бархата, очень красивый. И она поет.

– А что поет?

– Не знаю… Песни они не переводят. Но мелодия печальная, можно подумать, она поет о том, что потеряла истинную любовь, и не знает, что делать дальше, и вот сдается на милость судьбы. Наверное, что-то в этом роде, потому что, когда ей говорят, что ветер благоприятный, она улыбается такой грустной улыбкой, будто ей все равно, в какую сторону он погонит ее яхту. Она поет и идет к лодке, которая потихоньку плывет с одного конца сцены на другой, и вот она уже стоит на корме и все тем же отсутствующим взглядом смотрит назад, в заросли пальм, где начинаются темные джунгли.

– У нее всегда в конце сцены такой потерянный взгляд.

– Но ты не можешь себе представить, какие у нее глаза – темные, а лицо ослепительно белое. И я забыл самое интересное: когда в конце мы видим ее на корме, бархатная орхидея у нее в волосах, и не понять, что нежнее – бархат или ее кожа, которая сама похожа на лепестки какого-то цветка, думаю – магнолии. Посте этого раздаются аплодисменты, а потом несколько сцен, где они вместе, счастливые: днем на скачках, она вся в белом, в прелестной шляпке, а он в цилиндре; и вторая сцена, где они на яхте, плывущей по Сене; а потом в отдельном кабинете в русском ночном клубе, он в смокинге, задувает свечи, открывает маленький футляр и достает оттуда жемчужное ожерелье, и непонятно как, но даже в темноте оно переливается чудесным светом, судя по всему, это спецэффекты. В общем, дальше идет сцена, в которой она завтракает в постели, и служанка заходит сообщить, что внизу ждет какой-то родственник, приехавший из Эльзаса. А с ним еще один господин. Она спускается вниз, в атласном пеньюаре в черно-белую полоску, все происходит у нее дома. Пришедший – ее молодой кузен, одет он довольно скромно, но с ним пришел… хромой.

– Хромой?

– Тот, кто сбил на машине девушку из кордебалета. Они начинают разговаривать, и кузен говорит, что его попросили об одной услуге – поговорить с ней как с француженкой, чтобы она помогла им в одном важном деле. Она спрашивает, что это за дело, и тот отвечает, что за него уже бралась та блондинка, но отказалась довести до конца. И что они – маки. Лени пугается до смерти, но пытается скрыть страх. Они хотят, чтобы она выведала, где на территории Франции нацисты прячут большой склад оружия, тогда союзники смогут его разбомбить. Блондинка уже пыталась сделать это, потому что сама была в маки, но после того как у нее завязался роман с лейтенантом, она отказалась сотрудничать с ними, поэтому ее пришлось устранить, дабы она ничего не успела рассказать немецким властям. Затем хромой говорит, что она обязана им помочь, и Лени отвечает, что должна подумать, так как в таких делах ничего не смыслит. На это хромой отвечает: «Ложь», потому как знает: начальник немецкой контрразведки влюблен в нее, и ей ничего не стоит вытянуть у него нужные сведения. Но она набирается мужества и говорит хромому твердое «нет», у нее не хватит храбрости для такого ответственного задания. Тогда тот предупреждает, что лучше бы ей согласиться… или им придется принять жестокие меры. Она видит, что кузен опускает глаза, его подбородок дрожит, а лоб покрылся испариной. Он здесь в качестве заложника! Хромой объясняет: бедный парень абсолютно ни при чем и виноват он лишь в том, что состоит с ней в родстве. И эти сволочи проделали такой путь – до эльзасской деревушки, где жил ее кузен, – чтобы забрать его и привезти сюда под каким-то надуманным предлогом! И вопрос ставится ребром: или она поможет им, то есть маки, или они убьют невинного парнишку. Она, конечно, обещает помочь. И вот в следующий раз, когда Лени появляется в доме у немецкого офицера, она, ни жива ни мертва от страха, начинает осматривать все шкафы, но мажордом постоянно крутится рядом, с самой первой встречи он смотрит на нее с подозрением и не выпускает из вида, поэтому она так боится. Потом идет сцена, в которой она с офицером и какими-то еще людьми обедает в саду. Офицер просит мажордома, который (совершенно очевидно) тоже немец, принести из погреба некое редкое вино. О! Забыл, это она его попросила. Особое вино, которое может найти только мажордом. И когда тот уходит, она садится за белый рояль в одной из тех комнат, про которые я уже рассказывал, и мы видим ее сквозь белую тюлевую занавеску. Она аккомпанирует себе – это офицер попросил ее спеть для гостей. Но Лени приготовила маленькую хитрость: она ставит пластинку, где сама поет под фортепьяно, а тем временем идет в его кабинет и начинает рыться в бумагах. Управляющий же подходит к двери винного погреба и обнаруживает, что забыл ключи; он вынужден вернуться и, когда идет мимо окон, выходящих в сад, смотрит в окно комнаты с роялем, но не может разглядеть сквозь занавеску, сидит Лени за роялем или нет. А офицер в саду разговаривает с гостями. Сад французский, совсем без цветов, зато по всему участку рассажены декоративные кусты, по-разному подстриженные и оттого смахивающие на обелиски.

– Значит, это немецкий сад, точнее – саксонский.

– Откуда ты знаешь?

– Потому что во французских садах много цветов. И хотя их сажают, как правило, по какому-то принципу, выглядят они тем не менее так, будто растут сами по себе. А твой сад похож на немецкий, к тому же фильм, судя по всему, снят в Германии…

– Откуда ты знаешь про сады и цветы? Это ведь все женские дела…

– Это изучают на занятиях по архитектуре.

– Ты изучал архитектуру?

– Да.

– И получил диплом?

– Да.

– И вот так, вдруг, решил мне об этом сказать?

– Просто разговор об этом не заходил.

– Разве ты не занимался политологией или чем-то в этом роде?

– Да, политологией. Но продолжай о фильме, я про себя потом расскажу. Кстати, искусство – не только для женщин.

– Скоро станет ясно, кто из нас больше педик.

– Может быть. Так, что там дальше?

– Ладно. И потом мажордом слышит пение, но голос идет не от рояля, и он решает проверить, а Лени тем временем в кабинете роется в бумагах. О! Потому что ей удалось достать ключ от стола, она выкрала ключ у офицера, и вот она наталкивается на карту, на которой отмечено, где находится немецкий арсенал, но именно в этот момент слышит шаги и успевает спрятаться на балконе, хотя с балкона видна всем сидящим в саду! Она оказывается между двух огней, потому что, если кто-нибудь из гостей поднимет голову, то непременно ее увидит. Мажордом заходит в кабинет, оглядывается, она стоит затаив дыхание, сердце вот-вот разорвется, потому что пластинка подходит к концу – в то время, сам понимаешь, на пластинке была только одна песня, долгоиграющих пластинок тогда не выпускали. Мажордом выходит из комнаты, и в тот же миг она вылетает из своего убежища – песня вот-вот закончится. А офицеры сидят снаружи, зачарованные ее пением, и когда пластинка заканчивается, они встают и аплодируют. Лени уже сидит за роялем, и все думают, что играла и пела действительно она. Потом она встречается с хромым и кузеном – она должна рассказать, где находится немецкий арсенал. Встреча происходит в каком-то музее, невероятно огромном – там выставлены скелеты динозавров, а вместо стен – гигантские стекла, за ними видна Сена, и, когда они встречаются, она говорит хромому, что у нее есть информация. И тот, очень довольный, заводит речь о том, что это только начало, что маки будут и дальше поручать ей разные задания – если кто связался с ними, тому обратной дороги нет. Тогда она уже было решила не передавать ему добытые сведения, но глядит на своего трясущегося кузена и все выкладывает – район и название деревни, где спрятано оружие. Потом хромой, видимо просто садист, начинает рассуждать о том, как ее возненавидит немецкий офицер, когда узнает, что она его предала. Не помню, что еще он говорит. И тут брат Лени видит, как она бледнеет от негодования, он смотрит в окно (а ведь вся стена сделана из стекла), они находятся на пятом, или шестом, или седьмом этаже, и хромой даже не успевает сообразить, что происходит, когда парень хватает его, толкает прямо на стекло – чтобы тот пробил его и выпал наружу. Но хромой начинает отчаянно сопротивляться, и парень жертвует собой – падает сам и увлекает за собой хромого, таким образом оба и погибают. Лени смешивается с толпой зевак, собравшихся посмотреть, что случилось, а поскольку на ней шляпка с вуалью, ее никто не узнает. Правда, отважный парень?

– Ей помог, да, но страну свою предал.

– Но он понял, что все эти маки – шайка бандитов; подожди, я расскажу, что было дальше.

– Ты знаешь, кем были эти маки?

– Да, я знаю, они были патриотами, но в фильме они не такие. Дай я закончу, хорошо? В общем… на чем я остановился?

– Я тебя не понимаю.

– Дело в том, что фильм чудесный, для меня только это имеет значение, потому что я заперт в камере, и, чтобы не сойти с ума, лучше думать о приятных вещах, понимаешь?.. Ну?

– Что ты от меня хочешь?

– Чтобы ты дал мне возможность сбежать от реальности, зачем усугублять отчаяние? Ты хочешь, чтобы я сошел с ума? Я и так уже почти сошел.

– Я не спорю, что здесь можно сойти с ума, но ведь существуют и другие способы, не только от отчаяния… Можно сойти с ума, слишком увлекаясь вымыслом, ты будто пытаешься отдалиться от всего. А думать о всяких красотах тоже опасно.

– Почему? Я так не считаю.

– Это может стать дурной привычкой, если постоянно пытаться вот так убегать от реальности. Это вроде наркотика. Потому что реальность, слушай меня, твоя реальность не ограничена камерой, в которой мы обитаем. Если ты будешь читать, займешь себя чем-ни-будь, ты выйдешь за пределы этой клетки, понимаешь? Вот поэтому я каждый день читаю и занимаюсь.

– Но политика… Куда катится мир с этими твоими политиками…

– Не рассуждай как домохозяйка из девятнадцатого века, потому что сейчас не девятнадцатый век… и ты не домохозяйка. Лучше расскажи дальше фильм, если еще осталось что рассказывать.

– А что, скучно?

– Мне он не нравится, но что-то в нем есть.

– Если тебе не нравится, я не буду.

– Как хочешь, Молина.

– Одно я знаю точно – сегодня я уже не успею закончить, там еще много, почти половина.

– Меня он интересует с точки зрения методов пропаганды, вот и все. Это документ в некотором роде.

– Так да или нет? Скажи наконец.

– Ну еще немножко.

– Звучит, будто ты делаешь мне одолжение. Вспомни, это ты попросил меня рассказывать, потому что не мог заснуть.

– И спасибо тебе за это.

– Но теперь уже я не могу заснуть, ты меня разговорил.

– Тогда расскажи еще немного, и, может, мы оба уснем одновременно, да поможет нам Бог.

– Вечно атеисты упоминают Бога.

– Это просто выражение. Давай рассказывай.

– Хорошо. Лени, не говоря офицеру ни слова о том, что случилось, просит его перевезти ее к нему в дом – так она боится маки. Эта сцена просто фантастическая; я не говорил, но он тоже играет на фортепьяно, и вот он, в парчовом халате – невозможно описать, как он выглядит! – вокруг шеи белый шелковый платок, при свечах играет что-то грустное, потому что, я забыл упомянуть, она приходит к нему очень поздно. А он уже было подумал, что она вообще больше не придет. Я опять же забыл рассказать, как она незамеченная уходит из музея и в исступлении бродит по парижским улицам. Она потрясена смертью бедного мальчика, своего кузена, она его очень любила. Уже темнеет, а она все блуждает по Парижу, проходит мимо Эйфелевой башни, потом – богатые кварталы, уличные художники, и все смотрят на нее, даже парочки под фонарями на набережной Сены, потому что она похожа на какую-то заблудшую душу, на лунатика, вуаль откинута назад, и Лени уже не заботит, узнает ее кто-нибудь или нет. Тем временем офицер отдает распоряжение приготовить ужин при свечах на двоих, и вот мы видим, как он играет на фортепьяно какой-то очень медленный вальс, и свечи уже сгорели наполовину. И она приходит. Он не встает ей навстречу, а все играет этот чудесный вальс, который минуту назад казался таким грустным, а теперь офицер играет все быстрее, и вальс становится жизнерадостным, очень романтичным, это сложно передать словами, даже веселым. На этом сцена заканчивается, он не говорит ни слова, мы видим лишь его улыбку, облегчение на его лице и слышим музыку. Ты даже не представляешь, какая это красивая сцена.

– А потом?

– Потом она просыпается в шикарной кровати, на светлых атласных простынях и под стеганым атласным одеялом бледно-розового или бледно-зеленого цвета, так я себе представляю – жаль, что некоторые фильмы черно-белые, правда? А над кроватью тюлевый балдахин. Она просыпается, влюбленная, смотрит в окно – там моросит дождик. Она подходит к телефону, снимает трубку и слышит голос офицера. Совершенно того не желая, она подслушивает его разговор о том, какой приговор надо вынести каким-то спекулянтам с черного рынка. Она едва верит своим ушам, когда слышит его приказ о смертной казни для них, тихо ждет, пока разговор закончится, и, когда он вешает трубку, тоже кладет свою, чтобы он не догадался, что она подслушивала. Потом он заходит в спальню и спрашивает, не хочет ли она позавтракать. Лени выглядит просто чудесно на фоне окна, за которым идет дождь, и она спрашивает его, правда ли, что он никого не боится, как говорят о солдатах новой Германии, как тот герой, о котором он ей рассказывал. Он отвечает, что ради своей страны он готов на любые испытания. Тогда она спрашивает, не страх ли движет тем, кто убивает безоружного врага. Страх, что когда-нибудь в будущем все переменится и человеку придется вновь столкнуться со своим противником, но тогда оружие будет уже не у него в руках. Офицер говорит, что не понимает, к чему она клонит. Но Лени быстро меняет тему. Позже, в тот же день, она, будучи одна в доме, набирает номер, который ей дал хромой, – номер, по которому можно связаться с маки, чтобы передать данные об арсенале. Теперь, когда она увидела, с какой легкостью ее возлюбленный обрекает на смерть людей, всё – как человек он пал в ее глазах. И она идет на встречу с одним из маки в свой театр – поскольку у нее репетиция, это можно использовать в качестве повода. Она видит, как к ней подходит человек и подает условный сигнал, и тут же видит другого человека, который идет по коридору и спрашивает Лени. Он вручает ей телеграмму из Берлина – приглашение сниматься в фильме на одной из лучших студий Германии. Телеграмму принес служащий оккупационного правительства, понятно, что она ни слова не может сказать подпольщику. И она спешно начинает собираться в Берлин. Ну как?

– Ну так… Теперь мне захотелось спать. Давай дорасскажешь завтра?

– Нет, Валентин, если тебе не нравится, я вообще не буду рассказывать.

– Мне интересно, чем все закончится.

– Нет, если тебе не нравится, зачем напрягаться?.. Ладно, всё, спокойной ночи.

– Поговорим завтра.

– Но не о фильме.

– Как хочешь, Молина.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.{2}

– Почему так долго не несут завтрак? В соседнюю камеру, кажется, уже принесли.

– Я тоже слышал. Ты кончил заниматься?

– Нет еще. Который час?

– Начало девятого. К счастью, сегодня я не хочу есть.

– Очень на тебя не похоже, Молина. Ты не заболел?

– Нет, просто нервы.

– По-моему, несут.

– Нет, Валентин, это кто-то возвращается из туалета.

– Ты так и не сказал, зачем тебя вызывали к начальнику тюрьмы.

– Ерунда. Надо было подписать бумаги с новым адвокатом.

– С новым адвокатом?

– Ага. Поскольку у меня новый адвокат, надо было кое-что подписать.

– И как они с тобой обращались?

– Обычно. Как всегда – как с педиком.

– Слушай, по-моему, кто-то идет.

– Да, точно. Прячь журналы, быстрее. Если найдут, точно отнимут.

– Умираю от голода.

– Пожалуйста, Валентин, только охраннику не жалуйся.

– Ладно…

– …

– …

– Бери…

– Маис…

– Да…

– Спасибо.

– О, как много…

– Ну, теперь счастливы, ребята?

– А почему вторая порция такая маленькая?

– В чем дело, приятель? Со мной спорить все равно бесполезно…

– …

– …

– Ради тебя, Молина, я ему ничего не сказал. Но если б не ты, я бы запустил ему в рожу этим кукурузным клеем.

– Какой смысл жаловаться?

– На одной тарелке в два раза больше, чем на другой. Охранник совсем обнаглел, жирный сукин сын.

– Слушай, Валентин, я возьму порцию поменьше.

– Нет, ты эту кашу больше любишь, возьми большую.

– Нет, я же сказал, что не голоден. Оставь большую себе.

– Хватит препираться, бери.

– Нет же, говорю тебе. Почему я должен брать большую?

– Потому что я знаю, что ты любишь маис.

– Валентин, я не хочу есть.

– Съешь немножко, и аппетит появится.

– Нет.

– А сегодня каша неплохая.

– Я не хочу. Я не голоден.

– Боишься потолстеть?

– Нет…

– Тогда ешь, Молина. К тому же сегодня клей ничего, по вкусу даже смахивает на маис. Мне и маленькой порции вполне хватит.

– А-а-а… а-а-а…

– …

– Ой-ой-ой…

– Что такое?

– Ничего, ой… девчонке плохо, вот и все.

– Какой девчонке?

– Мне, глупый.

– Чего ты так стонешь?

– Живот…

– Хочешь блевануть?

– Нет…

– Я достану пакет на всякий случай.

– Нет, не надо… Болит ниже, в кишечнике.

– Это не понос?

– Нет… Острая боль, очень сильная.

– Я позову охранника…

– Нет, Валентин. Похоже, проходит…

– Что ты чувствуешь?

– Как будто ножами режут… Очень острыми…

– С одной стороны?

– Нет, по всему животу…

– Может, аппендицит?

– Нет, мне уже вырезали.

– Еда вроде нормальная была, как мне показалось…

– Наверное, нервы. Я сегодня перенервничал… Но, похоже, отступило…

– Постарайся расслабиться. Расслабь руки и ноги.

– Вроде постепенно отпускает.

– Давно болит?

– Ага, довольно. Прости, что разбудил.

– Да ладно… Надо было еще раньше, Молина.

– Не хотел беспокоить тебя… ой-ой…

– Сильно больно?

– Будто ножами… А сейчас снова отпустило.

– Поспать не хочешь? Или не сможешь?

– Не знаю… А-а-а, как больно…

– Может, если мы поговорим, ты отвлечешься от боли?

– Нет, давай лучше спи, а то потом вообще не заснешь.

– Да я ведь уже проснулся.

– Прости.

– Да нет, я часто просыпаюсь сам по себе и потом не могу заснуть.

– Похоже, проходит. А-а, нет, а-а, опять…

– Может, я позову охранника?

– Нет, уже отпустило…

– Знаешь что?

– Что?

– Мне все еще интересно, чем фильм закончится. Этот, про нацистов.

– Тебе ведь не нравилось.

– Да, но все равно интересно, чем все закончится, просто чтобы понять образ мыслей того, кто снял фильм, что они пытались пропагандировать.

– Ты даже не представляешь, какой он замечательный, этот фильм.

– Что ж, если тебе это поможет отвлечься, расскажи мне вкратце. Только окончание.

– О черт!

– Опять заболело?

– Боль будто приходит и уходит. Когда болит, там вроде как ножами режут, а потом совсем не больно.

– Чем он заканчивается?

– А где мы остановились?

– Когда она собиралась помочь маки, а потом ей пришло приглашение сниматься в Германии.

– Все-таки он тебя зацепил, да?

– Ну необычный фильм. Рассказывай быстрее, мне интересно, что дальше.

– Так, что было дальше… М-м-м, а-а, как больно. Ужасно…

– Рассказывай, тогда не будешь думать о боли. Будет не так больно, если ты отвлечешься…

– Боишься, я отдам концы, не рассказав до конца?

– Нет, просто пытаюсь хоть как-то помочь.

– Ладно, она отправляется в Германию сниматься в кино, и страна ужасно ей нравится, и люди тоже. И она прощает своего офицера, потому что выясняет: парень, которого он отправил на казнь, был матерым преступником и творил разные бесчинства. И ей показывают фотографию другого преступника, которого еще не поймали, сообщника того, первого, приговоренного к смерти… А-а, опять…

– Ладно, не надо, попробуй уснуть.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!