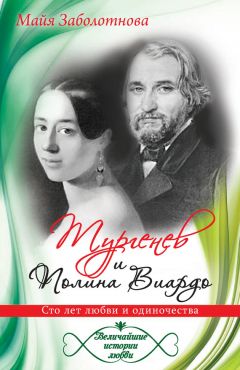

Читать книгу "Тургенев и Полина Виардо. Сто лет любви и одиночества"

Автор книги: Майя Заболотнова

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 3. Деревенские страсти

Несмотря на то, что я вырос в деревне, в имении моей матери Спасское-Лутовиново, что в десяти верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии, французский язык я выучил, кажется, прежде русского. Невозможно представить себе более традиционных русский пейзажей, чем в тех краях – поля, леса, рощи на склонах холмов, проселочные дороги, уводящие Бог весть куда, васильки во ржи, стада, лениво лежащие в тени деревьев, деревушки по косогорам, жаворонки в синей июльской вышине… Однако мать моя, Варвара Петровна, ненавидела и презирала все русское. Я навсегда запомнил ее плотно сжатые губы, колючий, лишенный теплоты взгляд, сурово раздувающиеся ноздри, делавшие ее и без того непривлекательное лицо почти уродливым.

Медленная однообразная деревенская жизнь была ей не по душе, дома мы – и я сам, и мои братья, – говорили исключительно на французском, а гувернерами нашими были немцы, французы и швейцарцы.

Мой отец, Сергей Николаевич, был, напротив, несказанно хорош собой, но при этом слыл человеком слабым, подлым, с довольно низменными интересами. Он служил в Елисаветградском кавалерийском полку и вышел после свадьбы в отставку со званием полковника. Принадлежал он к старинному дворянскому роду, и, как сам он любил рассказывать, его предки были татарами – выходцами из Орды. Я весьма рано понял, что отец женился на матери из-за ее баснословного состояния, никакой любви в их браке не было и быть не могло, даже и уважительными-то их отношения назвать было тяжело, доказательством чему служили бесчисленные интрижки отца на стороне. Со своими любовницами – по большей части из крепостных – он бывал груб и даже жесток. Казалось, ему доставляет особое удовольствие обидеть девушку, бросив ей в лицо насмешки или обвинения, никогда и никому он не объяснял своих поступков, однако его привлекательное лицо раз за разом заставляло молодых красавиц влюбляться в него и терпеть любые его поступки.

Как и всякий русский дворянин, он точно так же недолюбливал все русское, восхищаясь просвещенной Европой, а потому по-русски со мной говорили разве что крепостные, один из которых и открыл мне изящную словесность – он читал мне на старинный манер, мерно и распевно, поэму стихотворца Хераскова «Россиада», где воспевались битвы русских и татар за Казань в дни царя Ивана Васильевича.

Дворовых людей, впрочем, мать так же не любила и жестоко наказывала за малейшую провинность. Казалось, она ненавидела всех и каждого, вымещая на любом, кто попадал в ее власть, все свои обиды, огорчения и разочарования юности. Юность ее и правда была тяжелой и жестокой. Она рано лишилась отца, а отчим жестоко бил и истязал ее. Сбежав из дома, она, пешком, в изорванной одежде отправилась к своему дяде в то самое имение Спасское-Лутовиново, но и тут ее ждали лишь побои и истязания.

До тридцати лет прожив в страхе перед жестокими родственниками и, наконец, после смерти дяди унаследовав его состояние, она не могла, разумеется, вернуться к прежней беззаботной жизни, не могла ни радоваться, ни любить, а лишь карать и наказывать всякого, кто имел несчастье находиться в зависимости от нее.

Я и сам, подобно моей матери, едва не совершил побег из дома – меня и братьев жестоко секли за малейшую провинность, – однако решимости уйти у меня так и не хватило. Вскоре, впрочем, мать, наконец, добилась своего, и мы переехали под Москву, на дачу Энгель напротив Нескучного сада.

Мне как раз исполнилось шестнадцать – еще не взрослый, уже не ребенок, – и жизнь стала представать передо мной как череда удивительных открытий, первейшим из которых и стало наше путешествие. Душа моя томилась в ожидании чего-то неземного, прекрасного, душа жаждала любви, и любовь не замедлила появиться.

Соседями нашими были княгиня Шаховская и ее дочь, восемнадцатилетняя княжна Екатерина. Катенька, как я осмеливался звать ее лишь про себя, была подобна ангелу. Ее тонкие черты лица, нежная улыбка, загадочный взгляд – все это напоминало картины голландских мастеров. Так могли смотреть на людей древние святые, одним движением руки исцеляющие больных и укрощающие диких зверей. Белое платье ее казалось ангельскими одеждами, золотистые локоны словно создавали нимб вокруг ее головы. Без преувеличения можно сказать, что я боготворил свою возлюбленную, которая представлялась мне собранием всяческих добродетелей. К тому же, семья ее была весьма бедна, и, несмотря на титул, жила в весьма стесненных условиях, что тоже вызывало у меня некие рыцарские чувства.

Я едва осмеливался здороваться с ней, мечтая лишь о том, что однажды она – о, неслыханная вольность с моей стороны! – позволит поцеловать ее руку. Когда я слышал ее смех или видел, как она склоняется над книгой в саду, среди цветов, дыхание у меня перехватывало, и я мог думать единственно о том, как она прекрасна, нежна, чиста и непорочна.

Вскоре я осмелел настолько, чтобы заговорить с ней, и ее непосредственность, живость и острый ум очаровали меня еще больше. В самых честолюбивых мечтах я уже видел себя на коленях перед ней, просящим ее руки, и она отвечала мне «да». Все чаще я будто случайно сталкивался с ней на прогулках, и мне – какая наивность! – стало казаться, что и она ищет моего общества.

Впрочем, все реже я слышал ее смех, все чаще она бывала печальна и задумчива, устремляя свой взгляд куда-то сквозь меня, уносясь мыслями в неведомые дали. Однажды меня озарила мысль, что, верно, Катенька грустна от того, что влюблена, и любовь ее безответна. Не находя себе места от тоски, я пытался представить себе этого неведомого соперника, ждал, что моя возлюбленная, мой ангел, позабудет его и вновь, как прежде, будет весела и беспечна, а затем, быть может, увидит, какой верной и бескорыстной была моя любовь все это время, и взглянет на меня более благосклонно. Но время шло, а положение мое не менялось, и я решил раз и навсегда выяснить, кто этот негодяй, заставивший грустить мою прекрасную даму сердца.

Воистину, я был готов к чему угодно, но не к тому, что открылось мне…

По вечерам я взял обыкновение прогуливаться недалеко от дома Катеньки, надеясь увидеть ее и, возможно, узнать что-то о ее жизни. В один из таких жарких, душных летних вечеров, когда после долгого дня уже повеяло прохладой, я увидел ее тонкую фигурку среди кустов жасмина – и замер, стараясь не выдать себя, чтобы подольше любоваться милым образом моей возлюбленной. Но она была не одна там. Я не видел ее собеседника, однако хорошо слышал ее взволнованную речь, обращенную к нему:

– Послушайте, не можете же вы, после всего того… Не можете же вы делать вид, будто мы совсем чужие друг другу?

Ее собеседник ничего не ответил, и она, спустя несколько секунд продолжила:

– Выходит, все ваши взгляды, улыбки… все ваши слова… все это пустое?

Она перешла на шепот, и дальше я не мог разобрать слов, однако хорошо расслышал ответ:

– Моя дорогая, я говорил вам, что любовь для меня не существует. Что же касается… хм… последствий нашей неосторожности… Я отправлю вам вскорости весьма значительную сумму денег, которая, полагаю, поможет вам пережить наше расставание.

Катенька вскрикнула, и я тоже едва удержался от того, чтобы не выдать свое присутствие. Этот холодный и насмешливый голос был мне хорошо знаком – слишком хорошо. Это был голос моего отца.

Круто повернувшись, я кинулся бежать. До ночи я бродил, не разбирая дороги, не в силах поверить, что девушка, так обожаемая мною, представлявшаяся мне воплощением идеала, оказалась просто очередной любовницей моего отца.

Вскоре после этого Шаховские уехали, куда – я не знал, хотя на имя отца часто приходила корреспонденция – лиловатые конверты, на которых его имя было выведено изящным почерком с завитушками.

Мы тоже возвратились в наше имение, и, по счастью, отец большую часть времени пропадал на охоте или попросту уезжал куда-то, так что встречались мы не слишком часто, а осенью я поступил в университет и уехал в Москву.

Постепенно боль, причиненная мне моей возлюбленной, утихла, однако я и помыслить не мог, чтобы вновь начать ухаживать за девушкой своего круга. Все они представлялись мне теперь лживыми и испорченными созданиями, которые могут лишь морочить юноше голову, и с неким болезненным удовольствием я думал о том, что всегда теперь буду один, разочарованный, циничный и надменный. Я старался производить впечатление этакого светского льва, манерно растягивая слова и ошарашивая собеседников неожиданными и даже странными заявлениями. Выглядело все это достаточно наигранно и нелепо, надменность тоже выходила у меня достаточно плохо. Однако, вероятно, это уберегало меня от новых разочарований. О старых же я вскоре стал забывать.

Приезжая на лето в поместье родителей (которые, впрочем, к тому моменту уже жили раздельно), я стал обращать внимание на крестьянских девушек, бесхитростность и неизбалованность которых очень нравились мне по контрасту с лукавством столичных красавиц. Однажды, приехав навестить мать, я повстречал Авдотью. Наверное, по сравнению с Катенькой, ее лицо могло показаться простоватым, манеры – грубыми, к тому же она не знала грамоты, однако мне она казалась весьма привлекательной. Черты ее были правильными, слова – искренними, а доброе выражение и полуулыбка, никогда не сходившие с ее лица, нравились мне больше, чем показные загадочность и грусть девушек, с которыми я общался прежде. Я, наконец, видел, что и моя искренность и нежность оценены по достоинству, и стал навещать Авдотью все чаще. Вскоре она родила девочку, которую окрестили Пелагеей.

Дочь я обожал. Иногда, глядя на Авдотью, которая склонялась над кроваткой маленькой дочки, я даже начинал думать, что именно этой простой и искренней женщине суждено стать той, кто сделает меня счастливым. Впереди мне виделись долгие годы, наполненные тихими семейными радостями, в обществе женщины, которая искренне любила меня, в окружении детей, которые у нас, несомненно, еще родятся, и сердце мое наполнялось нежностью. Наконец-то в моей жизни появилась семья, о которой я так долго мечтал, – пусть и незаконная, но какое это имеет значение?!

Глава 4. Первый концерт

Всемье меня в шутку звали Муравьем – я и впрямь была на редкость усидчива для ребенка, и, если насчет Марии и Жозефины никто не сомневался, что их ждет блестящее будущее, то, что касается меня, все, включая меня саму, были уверены, что на славу и признание рассчитывать не приходится. Тем не менее, с детства я была увлечена музыкой и часто аккомпанировала отцу. Мне не было еще и десяти, когда отец покончил со сценой – ему в то время было уже за пятьдесят, – и стал давать частные уроки. На эти занятия многие стремились попасть – как же, сам прославленный Мануэль Гарсия обучает пению! – но ему требовался тот, кто будет играть на пианино во время урока. Этим человеком стала я.

Инструментальная музыка завораживала меня. Хотя я охотно помогала отцу, тем не менее, на этих уроках часто нужно было прерываться, что, разумеется, мне совсем не нравилось. Стоило мне увлечься, как отец останавливал меня и принимался объяснять ученику какой-то пассаж.

– Не так, не так! – страстно говорил он. – Больше чувства! Вы должны вкладывать душу в то, что поете! – затем, не оборачиваясь, он махал мне рукой: – С начала!

И я принималась играть с самого начала.

Разумеется, я внимательно слушала все, что отец говорил ученикам, ловила каждое его слово, запоминала каждый совет, хотя я и не чувствовала в себе призвания становиться певицей. Я мечтала выучиться и стать настоящей пианисткой – мне хотелось играть, ни о чем не думая, разговаривать с помощью клавиш, послушных моим пальцам, обращаться к сердцу каждого слушателя своей музыкой – так, чтобы меня слушали, затаив дыхание. Музыка жила в моем сердце, пульсировала в кончиках пальцев, постоянно звучала в моей душе, и мне казалось, что это самая прекрасная судьба из всех возможных – играть для других.

Однако моим мечтам не суждено было сбыться. Когда мне исполнилось десять, отца не стало, прекратились и мои уроки музыки, зато мама начала заниматься со мной пением. Услышав, как я вполголоса напеваю что-то, она остановила меня и попросила спеть громче, а затем объявила, что будет заниматься моим голосом.

Мама, несомненно, знала о пении все, и принялась изо дня в день учить меня. Она учила меня правильно дышать, держать осанку, работала над тембром голоса, его модуляциями, звучанием, над темпом речи и даже выражением лица. Иногда со мной занималась и Мария, когда приезжала к нам в перерывах между концертами, но я все не могла понять, для чего они тратят на меня столько сил. Эти уроки выматывали меня до крайности, пение оказалось тяжелой работой, и я была уверена, что все мои усилия пропадут впустую. Разве смогу я когда-нибудь сравняться с Марией – красавицей Марией, голос которой заставляет слушателей забывать обо всем на свете?

Я никогда не пела гостям, бывавшим у нас в доме, несмотря на просьбы матери, и никогда бы не отважилась петь на публике, если бы моя сестра осталась жива. И впервые вышла на сцену я именно в память о ней.

Мы отправились в Брюссель на концерт Шарля де Берио, и там Шарль, очень горевавший о Марии, попросил меня спеть, сказав, что наши голоса – очень похожи.

– Спой в память о ней, Полина, – сказал он. – Я прикрою глаза и буду думать, что это она вновь поет для меня.

Мне было шестнадцать, я была необщительным, замкнутым подростком, к тому же, я понимала, что некрасива, а в то время публика привыкла видеть лишь хорошеньких артисток. Но отказать в просьбе я не могла.

Разумеется, у меня не было никакого концертного платья, и для меня спешно подогнали один из нарядов моей сестры, который, как мне казалось, еще больше подчеркивал недостатки моей внешности. Непривычная прическа – высокая вместо обычных моих кос, туго затянутый корсет, который лишал меня воздуха, слух о том, что в зале сидит бельгийская королевская чета – все это заставляло меня едва не лишаться чувств от волнения. Я была уверена, что собьюсь, что забуду слова, что, наконец, сфальшивлю… Но отказаться петь после того, как Шарль сравнил меня с моей сестрой, я уже не могла. Стоя за кулисами, я не замечала, как то судорожно сжимаю побелевшие пальцы, то сминаю ткань платья, пытаясь сдержать волнение.

На плечо мне легла чья-то рука, и, обернувшись, я увидела маму. Улыбнувшись, она порывисто обняла меня и перекрестила.

– Благослови тебя Бог, милая, – прошептала она и, украдкой вытерев слезы, отошла.

Мне пора было выходить на сцену, но я, будто окаменев, не могла сделать ни шагу.

«Выпрямись, разверни плечи, сделай глубокий вдох и пой», – вдруг услышала я и лишь секунду спустя поняла, что этот голос звучит лишь в моей памяти – так говорила мне сестра, когда занималась со мной.

Слезы показались на моих глазах.

Мария, милая, почему тебя не стало так рано? Разве не должна была ты – красивая, талантливая, счастливая, – остаться на этом свете? Почему Бог не забрал меня вместо тебя? Разве могу я петь перед людьми, которые слышали тебя, которые видели тебя на этой сцене, которые так тебя любили? Хотела бы ты этого?

Мне показалось, что я вижу ее перед собой – так явно, будто она и впрямь была здесь. То ли воспоминание, то ли призрак, – прекрасная темноволосая девушка улыбнулась мне и едва заметно кивнула головой.

Я прикрыла глаза.

– Это для тебя, Мария, – прошептала я и решительно вышла на сцену.

Мне казалось, что сестра стоит рядом со мной, я почти физически ощущала ее присутствие, и страх рассеялся, как туман солнечным утром. Для меня не существовало теперь ни сцены, ни музыкантов, ни темного провала зрительного зала, лежащего передо мной. Я пела так, как мечтала когда-то играть, – всем сердцем, стараясь коснуться души каждого, кто меня слышит. И в то же время – я пела для Марии, для нее одной.

Минуты на сцене, которые, как казалось мне прежде, должны были тянуться бесконечно, пролетели как один миг. Я вывела последние ноты и, склонив голову, замерла на секунду, пытаясь отдышаться – а затем мне показалось, что зал взорвался аплодисментами. Я подняла взгляд – кажется ли мне или и впрямь они в восторге от моего выступления? Может ли такое быть, что им понравился мой голос?

Позже, стоя среди гостей вечера, мысленно я все еще переживала те минуты на сцене, когда вдруг услышала французскую речь и поняла, что говорят обо мне. Две женщины, которых я не видела, беседовали:

– Моя дорогая, мне показалось, что сама Малибран воскресла и стоит передо мной на сцене. Они сестры, но, однако, кто бы мог подумать, что у этой, младшей, окажется такой голос?

– Ах, конечно, у нее меццо-сопрано сходного тембра и диапазон в три октавы… Но как же жаль, что они так не похожи! Будь у этой девочки внешность ее сестры – она, несомненно, была бы обречена на успех, но эта цыганочка…

– Да, дорогая, как жаль!

Они отошли, и я больше не слышала их, но понимала, что они правы. Мой голос – единственное, что есть во мне красивого, единственное, чем я могу по праву гордиться. И, быть может, моя сестра была бы рада, если бы этот голос продолжал звучать со сцены.

Вскоре мы вернулись в Париж, и мама, продолжая заниматься со мной пением, одновременно договорилась и о моем выступлении в Театре де ля Ренессанс.

Тот декабрь был теплым, однако незадолго до Рождества выпал снег. Мне исполнилось семнадцать, я уже привыкла носить высокую прическу, да и концертное платье мое было мне впору и, казалось, скрадывало недостатки моей фигуры. Однако сердце мое перед выступлением билось так же сильно, как и в самый первый раз.

Случайно перед концертом я услышала, что в зале сидит Генрих Гейне, а также что на концерт пришли несколько критиков, знавших мою сестру и теперь настроенных весьма неблагосклонно. Я вполне понимала их, однако первое успешное выступление уже сделало свое дело – я готова была петь, я хотела этого. Мне казалось, что в моей груди разгорается пламя, слова песен теснились в горле, готовясь выплеснуться, и, выходя на сцену, я слушала свое сердце и улыбалась – ярко, уверенно, демонстрируя зрителям почти звериный оскал.

Мое настроение не прошло незамеченным, и позже мне передали слова Гейне, который был на этом выступлении:

– Она больше напоминает нам грозное великолепие джунглей, чем цивилизованную красоту и прирученную грацию нашего европейского мира, – говорил он. – В момент ее страстного выступления, особенно, когда она открывает свой огромный рот с ослепительно белыми зубами и улыбается с жестокой сладостью и милым рычанием, никто бы не удивился, если бы вдруг жираф, леопард или даже стадо слонят появились на сцене…

О да, в тот момент мне воображалось, будто внутри меня пробудилась не то лесная колдунья из древних сказок, не то языческое божество, и прежде ничто и никогда еще не заставляло этот огонь разгораться в моей груди так ярко. Мне было лишь семнадцать, и единственной моей страстью была музыка.

Однако вышло так, что несколько лет спустя на гастроли в Россию – в заснеженную страну, о которой я мечтала с детства, которая представлялась мне какой-то сказкой наяву – я поехала уже с мужем.

Успех, который так внезапно обрушился на меня на родине, сыграл мне плохую службу. Признанные певицы отказывались принимать меня, отказывались петь вместе со мной, ссылаясь на противоречие в политических взглядах, но это, конечно, была только ширма… Таким образом я вынуждена была уехать на гастроли за границу. Я отправилась в Испанию, а затем – в Россию. Моя крестная была русской княгиней из рода Голицыных, и я много читала и слышала об этой стране. Про себя я называла княгиню Голицыну «фея-крестная». В то время я пела партию в «Золушке», и мне нравилось воображать, что из Франции, так недобро отнесшейся ко мне, я попаду в сказочную страну, где, без сомнения, меня будет ждать нечто совершенно удивительное и невероятное…

Глава 5. Встреча в Петербурге

Осенью 1843 года, оставив свою семью – Авдотью и Пелагею – в деревенском доме, я решил съездить в Петербург, повидаться с друзьями. В письмах, которые приходили мне, были последние новости столицы, сплетни, слухи, и одна из новостей заинтересовала меня настолько, что я решил предпринять это путешествие.

Речь шла о гастролях Итальянской оперы в России. Последний раз подобного рода представления давались с десяток лет назад, и я – по понятным причинам – присутствовать на них не мог. Однако же искусство всегда интересовало меня, мне нравилось все красивое, а чего-то более прекрасного, нежели гастроли европейских артистов, я в то время представить себе не мог.

Мой приятель Плещеев, тоже литератор и большой любитель всяческих представлений (а в особенности – привлекательных артисток) писал мне, что приезжает какая-то известная не то французская, не то итальянская певица. Имя ее – Гарсиа-Виардо – было окутано таким количеством слухов, что разбираться в ее происхождении у меня не было никакого желания – все одно до правды не доберешься. Однако же другу удалось заинтриговать меня, и я отправился в Петербург.

Погода стояла на редкость холодная и неприятная, я простыл в дороге, а кроме того, я почти сразу по приезду начал скучать об оставленной дочери, и уже был сам не рад, что явился в промозглую петербургскую осень из милого и уютного деревенского дома.

Тем не менее, друзья продолжали подогревать во мне интерес к заезжей звезде. Одни расписывали ее как сказочную красавицу, другие – как девушку с отталкивающей внешностью, однако обладающую мистическим даром завлекать в свои сети мужчин. Но все сходились во мнении, что на представление идти стоит, и я купил абонемент на все спектакли, которые давала иностранная труппа.

Стоило мне увидеть мадам Виардо, как я почувствовал горькое разочарование. Она была на редкость некрасива, даже, пожалуй, безобразна, а я в то время преклонялся перед красотой и слыл среди друзей эстетом – да, пожалуй, и в самом деле им являлся. Я без преувеличения мог заявить, что понимаю толк в хорошеньких женщинах. Артистки театров, в которых я бывал, были сплошь красавицами, и теперь меня постигло жестокое разочарование.

Она еще не начинала петь, а я уже жалел, что пришел. Была она невысокого роста, со слишком широкими и слишком покатыми плечами, глазами навыкате, тяжелым взглядом, усиками над верхней губой, нос ее был, пожалуй, великоват, да и вся она была какая-то темная, неулыбчивая, непривычная для моего взгляда.

Со скучающим видом глядел я на нее – и что же, это прославленная певица, звезда итальянской оперы, про которую говорят, что она «в моде»? Да чем же она могла прославиться?..

Между тем, некрасивая женщина на сцене запела – и… я забыл обо всем на свете.

Очнувшись, когда зрители уже начали расходиться, я чувствовал себя так, будто очнулся от сна, невыносимо-прекрасного, после которого сама жизнь кажется лишь бледным, блеклым сном.

Как жил я раньше без этого чарующего голоса, без этой улыбки? Правду ли говорил мой друг, что она цыганка и привораживает всякого, на кого взглянет? Или сам я рад был отдаться во власть этого сладостного безумия, в которое погружал ее голос? Так или иначе, но я забыл обо всех своих прежних увлечениях. С этого момента для меня существовала она одна.

Не подозревая прежде за своим сердцем способности любить столь страстно и самозабвенно, теперь я и помыслить не мог о том, чтобы вернуться обратно и не увидеть ее вновь. В какое сравнение могла идти моя восторженная юношеская любовь к Катеньке или казавшаяся мне зрелой и мудрой любовь к Авдотье?

Не помня себя, я кинулся к моему приятелю Гедеонову. Гедеонов был сыном директора императорских театров, и мне казалось, что он может устроить мне знакомство с Полиной. Он и сам восхищался заезжей дивой и, кажется, был в нее по-своему влюблен, а потому отнесся к моей просьбе без энтузиазма, однако же, вскоре я был представлен мсье Луи Виардо.

Он оказался весьма приятным в общении человеком, увлекался литературой и искусством, а поскольку меня представили ему как подающего надежды и весьма уже известного писателя – в самом деле, в тот год ко мне как раз пришел успех, я свел знакомство с Белинским, который весьма высоко отзывался о моих работах – то общий язык мы нашли достаточно быстро. А мсье Виардо уже представил меня и одного из моих приятелей, Комарова, Полине.

Собственно говоря, представил меня сам Комаров, который уже был знаком с мадам Виардо.

– Знакомьтесь, – сказал он весело, – это мой друг Иван, славный охотник и плохой поэт.

Я рассердился на его слова, но Полина рассмеялась, и я забыл обо всем на свете.

Вблизи она произвела на меня еще большее впечатление. Никакого высокомерия или насмешливости не было в ней, держалась она просто и искренне, и вместе с тем с таким достоинством, что у меня и мысли не возникало допустить хоть какие-то вольности. Муж ее, кажется, привык к тому, что ее все обожают, и относился к этому совершенно спокойно.

Я неплохо, как и любой дворянин, говорил по-французски, а потому разговор завязался достаточно легко. Мадам Виардо живо интересовалась всем, что было вокруг нее.

– Вы писатель, ведь так? – спросила она, когда нас представили друг другу. – Это интересно, очень интересно. Я восхищаюсь теми, кто умеет сочинять. Вы пишете только по-русски, верно? Я немного знаю русский, я восхищаюсь русской культурой, однако прочитать и понять – нет, пожалуй, не смогу.

– Уверен, вы прекрасно знаете наш язык, – сказал я, замирая от волнения и едва понимая, что говорю.

– О, благодарю, но это вовсе не так. Я в России надолго и хочу узнать как можно больше. Если бы вы могли немного научить меня, пока я здесь, – это было бы прекрасно. Вы ведь знаете, я пою по-русски. Разумеется, если вам не в тягость… Или, быть может, кто-то из ваших друзей?

– Нет-нет, о чем речь, я охотно дам вам несколько уроков! – торопливо воскликнул я, едва не лишаясь чувств от осознания того, что мне дозволено будет находиться рядом с ней.

Впрочем, рядом был не я один. Гедеонов устроил возле сцены Большого театра особую комнату, где Полина проводила несколько часов после каждого спектакля среди своих друзей, число которых сначала было неограниченно. Я едва мог видеть ее, перекинуться парой слов, но вскоре постоянное общество стало ее утомлять, и, в конце концов, в волшебный покой допускались только четверо: сам Гедеонов, я, а также Комаров и Мятлев. Всех нас объединяла любовь к этой невероятной женщине, а кроме того, мы были начинающие поэты и охотники.

Однажды мы убили медведя в лесных окрестностях Петербурга – он был огромен, свиреп, но еще более свирепым он представал в наших рассказах. Полина уже неплохо говорила по-русски и искренне смеялась, слушая наши охотничьи истории.

– Русский медведь! – воскликнула она изумленно. – Все говорят об их свирепости. Если бы вы показали мне его шкуру – это было бы весьма интересно!

В тот же день мы привезли ей шкуру и преподнесли как дар какому-то божеству. Полина была в восхищении. Шкуру она оставила в комнате у сцены и завела обыкновение после каждого спектакля некоторое время возлежать на ней. В этот момент в отблесках огня от камина она напоминала дикарку, сильно отличаясь от привычных нам светских барышень, но тем больше было наше восхищение. Сами мы вчетвером помещались у лап, занимали артистку рассказами о своих похождениях, читали стихи. Вскоре нас так и прозвали четырьмя лапами: первой, второй, третьей и четвертой.

Я был весьма дружен и с Луи Виардо. Мы вместе ездили на охоту, подолгу разговаривали и, понимая, что я чувствую к его жене, он ни разу ни намеком, ни словом не показал своего неудовольствия. Он доверял ей безгранично, и она платила ему тем же. Ни намека на развязность, флирт или кокетство не было в ее поведении. Этих двоих связывало такое глубокое и искреннее уважение, что я понимал – рассчитывать я могу лишь на дружбу.

Я и правда стал другом им обоим, хотя сердце мое разрывалось от тоски, и когда Полине пришла пора уезжать из России, я не мог представить жизни без нее.

Она собиралась на гастроли в Европу с тем, чтобы вновь затем вернуться в Россию, но и такую краткую разлуку я перенести не мог, и отправился следом, якобы для того, чтобы продолжить свое образование и набраться новых впечатлений. На деле же моя поездка сводилась к посещению тех городов, где она давала концерты, так что, и тут мы были неразлучны.

Наконец все мы – я и супруги Виардо – вновь вернулись в Россию, здесь Полина дала еще несколько концертов, но Луи, чье слабое здоровье подорвала петербургская сырость, начал настаивать на отъезде во Францию, в их имение. Полина, с готовностью согласившись, пришла проститься со мной.

– Иван, я буду скучать по вам, – сказала она с улыбкой. – Мне будет вас не хватать. Вы обещаете писать мне? И – о да, вы должны пообещать мне непременно навестить нас в нашем поместье недалеко от Парижа. Вы ведь сможете приехать и снять там дом, верно?

Я едва не стукнул себя по лбу. Почему, почему эта простая мысль – не просто совершить очередную поездку за границу, а уехать вслед за ней и жить дальше во Франции – не пришла в голову мне самому? Нет нужды расставаться с ней, если я могу поехать следом.

Я должен был уехать во Францию через несколько дней после отъезда четы Виардо. Всего несколько дней мне понадобилось, чтобы уладить дела – в том числе и с Авдотьей, о которой я совершенно позабыл за эти месяцы, – и объясниться с матерью. И если Авдотья – скромная, тихая, терпеливая, – не сказала мне ни слова упрека, то разговор с матерью стал одним из самых тяжелых в моей жизни.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!