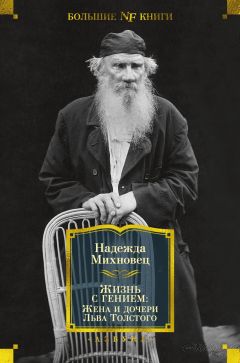

Текст книги "Жизнь с гением. Жена и дочери Льва Толстого"

Автор книги: Надежда Михновец

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 70 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

День моего рождения, мне 66 лет, и все та же энергия, обостренная впечатлительность, страстность и – люди говорят – моложавость. Но эти последние два месяца сильно меня состарили и, Бог даст, приблизили к концу. Встала утомленная бессонницей, пошла ходить по парку. Прелестно везде: старые аллеи всяких деревьев, полевые вновь зацветшие цветы; рыжики и другие грибы, тишина, одиночество – одна с Богом. Все время ходила и молилась. Молилась о смирении, о том, чтоб перестать с помощью Бога так страдать душевно. Молилась и о том, чтоб Бог вернул мне перед нашей смертью любовь мужа. Я верю, что я вымолю эту любовь, столько слез и веры я кладу в свои молитвы.

Миленькие дети и Леля пришли утром меня поздравить. Лев Ник. во время моей прогулки два раза заходил спросить обо мне. Надо же для приличия хотя бы поздравить жену с рождением. Так и смотрю ему в глаза, чтоб поймать хоть минутное проявление его прежней, доверчивой любви ко мне. Когда я ее верну, то возможно, что и с Чертковым примирюсь. Хотя трудно! Опять все пойдет то же, сначала.

Ездил Лев Ник. далеко верхом к скопцу, который тут бывал уже и раньше приезжал к Черткову, когда там был Лев Николаевич. Проехал взад и вперед 20 верст и не устал. Вот здоровье железное. Играл опять вечером в винт. Играла и я за другим столом; учили, по ее желанью, Лелю Сухотину, а я очень утомила зрение, читая весь день и весь вечер присланную мне корректуру, и игра в карты – отдых глазам.

Корректура была из «Военных рассказов». Какая красота многих мест из севастопольских рассказов! Я очень восхищалась и наслаждалась, читая их! Да! это художник настоящий, гениальный – мой муж! И если б не Чертков и его влияние – науськиванье на такие брошюры, как «Единое на потребу» и другие, – совсем другая была бы литература Льва Толстого за последние года. Чувствую себя немного менее нервной, хотя болит сердце и каждую минуту боишься новых взрывов и припадков. Даже с детьми сегодня играла вяло и скучно.

Как и чем разрешится наша жизнь – я даже себе представить не могу! После рождения Льва Ник – а поеду в Ясную Поляну и, вероятно, в Москву – а потом?..

Л. Н. Толстой. Дневник для одного себя.

Письмо от Россолимо, замечательно глупое, о положении С. А. и письмо от Б., очень хорошее.

Веду себя довольно хорошо.

23 августаПровела день спокойно, но не здорово. Все та же idée fixe[73]73

Навязчивая идея (фр.).

[Закрыть] – близость Льва Ник. к Черткову.

Сердце мое болит просто физически, от душевных причин, в голове бог знает что происходит. Вся правая сторона головы болит… Мне скоро конец. А больно оставлять мужа – Черткову!

Получила письмо и разные статьи от Бирюкова, для издания; надо работать, а нет ни сил, ни свежести головы. Заговорила сегодня об отъезде своем, чтобы испытать, как это примет Лев Николаевич. Он, кажется, будет рад, а мне его радость – огромное страдание! И уезжать грустно.

Гуляла, занималась «Детством» и очень озабочена, как издать первую часть. Лев Ник. тоже гулял один, писал письмо какому-то революционеру в Сибирь, говорил, что здоров. После прогулки он окликнул меня в окно, и глупая радость и счастье быстро наполнили мою душу. Ах, если б он действительно опять полюбил меня! Читала вслух милой моей внучке – Танюшке.

Сейчас одиннадцать часов вечера. Л. Н. ежедневно играет с увлечением в карты, в винт, и сейчас еще сидит.

Л. Н. Толстой. Дневник.

Бодро гулял и думал. Сочинял сказочку детям. И еще на тему «Всем равно», и тут же характеры. Наметил сказку. Ходил по парку. Докончил «Книжечки». Вечером винт. Ложусь. Софья Андреевна спокойна.

Л. Н. Толстой. Дневник для одного себя. Запись от 23 и 24 августа.

Понемногу оживаю. С. А., бедная, не переставая страдает, и я чувствую невозможность помочь ей. Чувствую грех своей исключительной привязанности к дочерям.

24 августаКак тяжелы бессонные ночи! Вчера с вечера долго-долго молилась, плача просто слезами. То, о чем я больше всего молюсь, – это об изгнании духа зла из нашего дома и из отношений моих с мужем.

В доме Сухотиных два младенца – два ангела, и потому легко и хорошо живется. В Ясной же Поляне если не сам Чертков, то призрак его еще долго не исчезнет из ее стен и из моего представления. Так и будет мне везде и всюду мерещиться эта огромная, ненавистная мне фигура с огромным мешком, с которым он всегда приезжал и в который он хитро и старательно забирает все рукописи Льва Николаевича.

Работала над корректурой «Так что ж нам делать?» и над «Детством» для издания. Ездила с Таней и Сашей к соседке – княгине Голицыной. Приятная, твердая и умная женщина. У нее ее деверь, племянница и очень оригинальная старушка Мацнева, с лишком 80-ти лет, живая, всем интересующаяся, но духовно, кажется, мертвая, то есть уже не задумывающаяся ни над какими духовными вопросами.

Вечер прошел тихо; ни шахмат, ни винта не было, все сидели по своим комнатам. Время бежит, не хочется ничем практическим заниматься; не хочется ехать на работу в Ясную и Москву. Устала!

Л. Н. Толстой. Дневник.

Продолжаю чувствовать себя здоровым. Утром читал «Le Bab[isme]». Очень интересно и ново для меня. Потом письма. Надо бы было писать сказку детскую. Танечка хорошо рассказала ее. Почему нет охоты писать. А надо бы. Ходил один к Александровке. Вечером дочитывал Баба. Ложусь. С. А. хороша. Если бы только не тревожилась, не подозревала.

Записать: 1) Хожу по парку и думаю о том, какое состояние у детей Сухотиных, сколько шагов кругом парка, буду ли сейчас по приходе пить кофе и т. п. Мне ясно, что и моя ходьба – мое телесное движение, и мои мысли – не жизнь. Что же жизнь? И ответ я знаю только один: жизнь есть освобождение духовного начала души от ограничивающего ее тела. И потому явно, что те самые условия, которые мы считаем бедствиями, несчастьями, про которые говорим: это не жизнь (как я говорил и думал про свое положение), что это самое только и есть жизнь или, по крайней мере, возможность ее. Только при этих положениях, которые мы называем бедствиями и при которых начинается борьба души с телом, – только при этих положениях начинается возможность истинной жизни и самая жизнь, если мы боремся сознательно и побеждаем, то есть [душа] побеждает тело.

2) Временная жизнь в пространстве дает мне возможность сознавать свою безвременность и духовность, то есть независимость от времени и пространства.

3) Если бы не было движения во времени и вещества в пространстве, я бы не мог сознавать свою бестелесность и вневременность: не было бы сознания.

4) Только сознание своего неизменяющегося бестелесного «я» дает мне возможность постигать тело, движение, время, пространство. И только движение вещества во времени и пространстве дает мне возможность сознавать себя. Одно определяет другое.

5) Для того чтобы решить, чему или кому верить или чему или кому не верить, – решить может только свой разум.

6) Внешний мир есть только вещество в движении. Для того же, чтобы было движение вещества, необходима отделенность предметов вещества, и такая отделенность прежде всего во мне: я отделен от всего мира и потому узнаю отделенность других существ друг от друга и от всего мира. Отношение предметов вещества между собою определяются мерами пространства, отношение движения отдельных предметов определяются мерою времени (нехорошо, неясно).

7) Плохо, когда богатым не стыдно, а бедным не незавидно.

8) «Всем равно» – заглавие очерков характеров.

9) Я могу сознавать, что мне хочется есть, что мне хочется сердиться, что мне хочется узнать… Кто же этот, который сознает?

[10] 9) Прежде правительство с помощью одной церкви обманывало народ, чтобы властвовать над ним, теперь то же правительство понемногу подготавливает для этого дела и науку, и наука очень охотно и усердно берется за это дело.

[11] 10) Духовенство и сознательно, и преемственно бессознательно старается для своей выгоды не давать народу выйти из того мрака суеверия и невежества, в который оно завело его.

25 августаСегодня утром была неожиданно обрадована появлением Льва Николаевича у моей двери. Я умывалась и не могла сразу подойти к нему. Поспешно набросила на мокрые плечи халат и спросила его: «Ты что, Левочка?» – «Ничего; я пришел узнать, как ты спала и как твое здоровье?» Я ответила, и он ушел. Но через несколько минут вернулся и говорит: «Я хотел тебе сказать, что вчера ночью, часов в двенадцать, я все о тебе думал и хотел даже пойти к тебе. Я думал, что тебе одиноко одной, ночью, и что ты делаешь, – и мне жалко стало тебя…» При этом слезы показались у него на глазах, и он заплакал. А меня охватила такая радость, такое счастье, что весь день я им жила, хотя чувствовала себя нездоровой, а приближающаяся моя поездка в Ясную и Москву не перестает меня волновать.

Очень много занималась весь день «Воскресением» для нового издания сочинений. Надо выкидывать нецензурные места, надо вставлять пропущенные – работа большая и ответственная. Давыдов и сын Сережа сделали указания на это и тем очень мне помогли. Но вписывать приходится самой.

Радуюсь на Танюшку, гуляю, огорчаюсь отношением ко мне дочерей, которые тоже пристрастны к Черткову и несправедливы ко мне. С Таней вечером был длинный разговор, но мы друг друга не убедили. Я эти два месяца слишком перестрадала, чтоб признать, что не было причины. Причина была и есть ужасная! Но молюсь, молилась и вчера с такими мучительными, но горячими слезами о том, чтоб вернулись мне сердце и любовь моего мужа. И удивительное совпадение! Именно в двенадцать часов ночи, когда я, призывая Бога, стояла в слезах на коленях, муж мой с участием думал обо мне! И после этого не верить в молитву? Нет, сила горячей, искренней молитвы – молитвы о любви душевной, не может пропасть даром – она несомненна!

Писала Ване Эрдели и внуку Сереже.

Л. Н. Толстой. Письмо В. Г. Черткову.

Нынче из письма Варвары Михайловны к Саше узнал, что вы больны, и это мне было огорчительно, особенно тем, что, наверное, содействовали этому все те неприятности, которых я невольная причина. Будем мужаться, милый друг, и не поддаваться влияниям тела. Мне все яснее и яснее становится возможность этого. И иногда достигаю этого. Я нынче же получил письмецо от Александра Борисовича, и он пишет, что вы имеете дурной вид, но ничего не пишет о вашем нездоровье. Пишите мне, пожалуйста, почаще не содержательные письма, а просто что придет в голову.

Как вам, я уверен, хочется знать про меня, просто в каком я духе, чем занят, что думаю, чувствую, хоть в главном, – так и мне хочется знать про вас.

Про себя скажу, что мне здесь очень хорошо. Даже здоровье, на которое тоже имели влияние духовные тревоги, гораздо лучше. Стараюсь держаться по отношению к С. А. как можно и мягче и тверже и, кажется, более или менее достигаю цели – ее успокоения, хотя главный пункт, отношение к вам, остается то же. Высказывает она его не мне. Знаю, что вам это странно, но она мне часто ужасно жалка. Как подумаешь, каково ей одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна, с смутным, но больным сознанием, что она нелюбима и тяжела всем, кроме детей, нельзя не жалеть.

Я нового ничего не пишу. Записываю в дневник мысли и даже планы художественных, воображаемых работ, но все утра проходят в переписке и, последнее время, в исправлении корректур Ивана Ивановича. Некоторые книжечки мне очень нравятся.

Дочери мои любят меня, и я их хорошей любовью, немного исключительной, но все-таки не слишком, и мне очень радостно с ними. Тяготит меня, как всегда и особенно здесь, роскошь жизни среди бедноты народа. Здесь мужики говорят: на небе Царство Господнее, а на земле царство господское. А здесь роскошь особенно велика, и это словечко засело мне в голову и усиливает сознание постыдности моей жизни.

Вот все о себе, милый Батя. Привет Гале, Димочке и всем вашим, нашим друзьям.

Л. Т.

Иду обедать.

26 августа

Хотя я отчасти и овладела собой, стараюсь быть мудрой, духовно независимой от людей и свято хранить и поддерживать в себе молитвенное настроение, я все-таки ослабеваю и мучаюсь порою.

Разговор мой вчера к ночи с дочерью Таней мне многое уяснил. У нее, у Саши и Льва Николаевича идет деятельная переписка с Чертковым. Они так боятся, что я что-нибудь прочту (хотя этой подлой привычки вскрывать чужие письма у меня никогда не было), что в Ясной только через людей, близких им, передают письма Черткову, а здесь кладут их в сумку последними и тщательно запирают или пишут на Гольденвейзера или Булгакова.

Запирает старательно Л. Н. и свой дневник от меня; но дневник дома, как-нибудь он может мне все-таки попасть в руки; и вот я не спала сегодня и думала, что теперь не в дневнике будет сплетаться сеть всяких коварных и недобрых наговоров на меня (конечно, в форме христианского смирения), а в переписке с господином Чертковым. Л. Н. на себя взял роль Христа, а на Черткова напустил роль любимого ученика Христа. Я не читала ни одного письма Л. H – а к Черткову, ни Черткова к Л. Н – у. Но я могу изложить все, что там пишется намеками на меня: «С. А. (то есть Софья Андреевна) жалка, стараюсь держаться, помнить, что я призван исполнять волю Пославшего меня… Более, чем когда-либо, чувствую близость духовную с вами… думаю о вас постоянно, видеть вас хотел бы… но это не нужно, если чувствовать общение наших душ и знать, что мы служим одинаково Отцу… Молю Бога о терпенье, целую вас…» – и прочие нежности фарисейского рода, в которых с мастерством писателя постоянно, вероятно, проглядывает жалоба на страдания от злой жены. И эта переписка с Львом H – м Черткова, вся сочиненная на эту тему, будет тщательно храниться для будущих поколений…

Видит Бог, как я стараюсь выработать в себе ту мудрость, которая избавила бы меня от страданий нелюбви ко мне мужа и любви его к Черткову и воспитала бы во мне равнодушие и спокойное отношение ко всем этим расставляемым земными побуждениями сетям моей семьи (дочерей), мужа и этого злого фарисея Черткова, как назвал его H. H. Ге. Но подчас – грустно.

Какая бы я ни была, больше того, что я дала мужу, дать нельзя. Я горячо, самоотверженно, честно и заботливо любила его, окружала всякой заботой, берегла его, помогала в чем могла и умела; не изменяла ни единым словом или движением хотя бы пальца; что же может женщина дать больше самой сильной любви? Я на 16 лет моложе мужа и на 10 лет всегда казалась моложе своего возраста. И все-таки всю страстность моей здоровой, энергической любви я отдавала только ему. Я понимала, что вся святость философии моего мужа останется только в книгах, что ему нужна для его работы привычная, удобная обстановка, и он всю жизнь прожил в этой обстановке – будто бы для меня!.. Бог с ним, и помоги мне, Господи! Помоги и людям открыть и увидать истину, а не фарисейство! И какие бы козни против меня ни сочинялись, любовь Льва H – а ко мне проскакивает всюду, и перед всяким возникнет вопрос: если 48 лет люди прожили вместе, любя друг друга, то было за что любить?

Теперь принят такой тон, что я ненормальная, истеричная, чуть ли не сумасшедшая, и потому все, что будет исходить от меня, надо приписывать моему нездоровью. Но люди, а главное Господь, разберут по-своему.

Вечером. Провела остальной день терпеливо, хотя не совсем спокойно. Много работала над «Воскресением» для издания. Не люблю я этого произведения; много фальши и много скрытой злобы на людей. Рассказывала детям выдуманную мной сказку, читала им; бродила, молясь, по парку, а вечером играла в винт с Львом Н – м и братьями Сухотиными. Лев Ник. притворился, что ему не неприятно играть со мной, но я знаю, что он предпочел бы дочерей. За что же я-то буду всю жизнь, отброшенная, скучать и всем уступать? Жила я так самоотверженно – и до чего дожила? Довольно!

Ездил сегодня Лев Никол. с Михаилом Сергеевичем в дрожках в Треханетово, где большой яблочный сад. Оттуда он пришел пешком. Поправлял корректуры книжечек копеечных от Горбунова, а вечером беседовал с приехавшим из Саратова крестьянином. Играл в шахматы и вечером, позднее, в винт. Жаловался на слабость, но просто влияет дурно теплый, давящий, тяжелый воздух, и всем нездоровится, нет бодрости.

Живем сегодняшним днем, а что будет дальше – неизвестно. Писала Ванечке Эрдели и Н. Б. Нордман о Черткове.

Д. П. Маковицкий. Дневниковая запись от 19 августа 1910 г.

Олсуфьев спросил:

– От чего самоубийства?

Л. Н.: Ясно от чего – от отсутствия религиозного сознания, не (такого) – ходить в церковь, а руководящего жизнью. Прежде верили, а теперь отсутствие религии приводит к сумасшествию, а сумасшествие – к самоубийству.

Софья Андреевна возражала.

Л. Н.: Человек ищет счастья. Счастье может быть только в жизни, а он отходит от жизни. Это сумасшествие.

Л. Н. Толстой. Дневник для одного себя.

С. А. ночью говорила горячо с Таней. Она совершенно безнадежна своей непоследовательностью мысли. Я рад, что на ее вызовы и жалобы – молчал. Слава Богу, не имею ни малейшего дурного чувства.

27 августаУтро. Болезненно живет во мне эта рана ревности к Черткову! Зачем Богу угодно было открыть мне на все это глаза?!

Проснулась опять в рыданьях, потому что видела мучительный сон. Меня даже разбудили мои собственные рыданья!

Вижу, сидит Лев Ник. в новом полушубке, башлык завязан назад, шапка высокая, барашковая, и лицо такое вызывающее, неприятное. Я спрашиваю: «Куда ты едешь?» Он так развязно отвечает: «К Гольденвейзеру и к Черткову, надо с ним одну статью просмотреть и уяснить».

И я от отчаяния, что Лев Ник. не сдержал обещанного слова, страшно разрыдалась, чем и разбудила себя. А теперь едва пишу – так дрожит сердце и рука.

Вечером. Гуляла одна в сильном волнении, молилась и плакала. Все страшно в будущем. Лев Ник. обещал вовсе не видаться с Чертковым, вовсе не сниматься по его приказанью и не отдавать ему дневников. Но у Льва Никол. есть теперь новая отговорка, которую он употребляет, когда хочет и когда ему это нужно. Он тогда говорит: «я забыл», или «я этого не говорил», или «я беру слово назад». Так что страшно ему и верить.

Очень много занималась корректурой нового издания. Исправляла «Об искусстве», «О переписи» и «Воскресение». Трудно мое дело! А голова страшно болит, и тоска! тоска!

Когда прощалась на ночь с Льв. Ник., все ему высказала: и то, что Черткову он пишет на имя разных шпионов: Булгакова, Гольденвейзера и других; что я надеюсь, что он меня не обманет в своих обещаниях, и спросила его, всякий ли день он пишет Черткову? Он мне сказал, что писал раз, приписывая в письме Саши, и еще раз самостоятельно. Все-таки два письма с 14 августа.

Л. Н. Толстой. Дневник для одного себя.

Ужасно жалка и тяжела. Сейчас вечером стала говорить о портретах, очевидно с своей болезненной точки зрения. Я старался отделаться. И ушел.

28 августаРождение Льва Николаевича, ему 82 года. Чудный, ясный летний день. Встала я тревожная, ночи не сплю; пошла поздравить мужа, но разволновалась. Пожелала ему долго прожить, но без всяких обманов, тайн, наваждений – и главное, к концу жизни по-настоящему просветлеть.

Он сделал тотчас же злое лицо; он, бедный, одержим и считает себя с Чертковым на высшей ступени совершенства духовного. Бедные! слепые и гордые! Насколько раньше, несколько лет тому назад, был Лев Ник. выше духовно настроен! Какое было стремление искреннее к простоте, к лишению себя всякой роскоши; к стремлению быть добрым, правдивым, открытым и высокодуховно настроенным! Теперь он откровенно веселится, любит и хорошую еду, и хорошую лошадь, и карты, и музыку, и шахматы, и веселое общество, и сниманье с себя сотен фотографий.

По отношению же к людям он постольку с ними хорош, поскольку ему льстят, ухаживают за ним и потакают его слабостям. Всякая отзывчивость исчезла. Не года ли?

Приехали Варя Нагорнова и Маша Толстая – невестка. Я им очень обрадовалась; но чувствую, что все на меня стали смотреть как на больную, чуть ли не сумасшедшую, и потому отдаляются, избегают меня. И тяжело очень!

Если б я знала, что есть во мне тяжелая вина перед моими домашними, то я постаралась бы исправиться.

Но бранил Чертков меня, разлюбил муж меня, скрывают все от меня, нападают тоже на меня, – так как же и от чего исправляться? Полюбить Черткова? Но это безнадежно! А рана, нанесенная мне им, болит и болит и изводит меня ужасно!

Говорил сегодня Лев Ник., что идеал христианства есть безбрачие и полное целомудрие. На мое возражение, что два пола созданы Богом, по его воле, почему же нужно идти против него и закона природы, Л. Н. сказал, что, кроме того, что человек животное, у него есть разум, и этот разум должен быть выше природы, и человек должен быть одухотворен и не заботиться о продолжении рода человеческого. В этом его различие от животного. И это хорошо, если б Л. Н. был монах, аскет и жил бы в безбрачии. А между тем по воле мужа я от него родила шестнадцать раз: живых тринадцать детей и трех неблагополучных.

Теперь, после 48 лет, как виноватая за его же требованья, я стою сегодня перед ним и чувствую, что и за это он готов теперь ненавидеть меня, отрицать все, чем жил, и создавать духовные единения, которые выражаются в отбирании Чертковым его бумаг, и в сотнях фотографий, снятых с Льва Николаевича, и еще в каких-то тайнах с ним господина Черткова.

Вечер. Тяжесть жизни все больше и больше надавливает меня. Чем это все разрешится? Бог знает, и Бог один может помочь. Вот что было: вечером мы все пошли посмотреть детей в ванночке, как их мыли. Вернувшись, я сидела вязала и думала и тут же высказала Льву Николаевичу, что вот он говорил о полном целомудрии людей как идеале, а если б достигнуть его до конца, то не было бы детей и без детей не было бы и Царства Небесного на земле. Почему-то это очень рассердило Льва H – а, и он начал на меня кричать. (Мне Михаил Сергеевич потом сказал, что в это время Л. Н. проигрывал ему третью партию в шахматы.) Л. Н. говорил, что идеал – в стремлении его достигнуть. Я говорю: «Если отвергать конечную цель, то есть деторождение, то стремление не имеет смысла. Для чего же оно?» – «Ты ничего не хочешь понимать, ты даже не слушаешь», – кричал он гневно.

Я своей больной душой злобный тон Льва Николаевича не перенесла спокойно, расплакалась и ушла к себе в комнату. Окончив партию, он пришел ко мне со словами: «За что ты так обиделась?» Что было объяснять? Я сказала, что он со мной совсем не говорит, а когда заговорил, то несправедливо, злобно рассердился. Разговор мало-помалу перешел в горячий, очень огорченный с моей стороны, крайне злобный со стороны Льва Николаевича. Поднялись старые упреки; на мой болезненный призыв, что делать, чтоб нам быть ближе, дружнее, он, злобно указывая на стол, где лежали корректуры, кричал: «Отдать права авторские, отдать землю, жить в избе». Я говорю: «Хорошо, но будем жить без посторонних людей и влияний: будем жить с крестьянами, но только вдвоем…» Как только я соглашалась, Лев Ник. бросался к двери и говорил отчаянные слова: «Ах, боже мой, пусти, я уйду» и т. п. Говорил, что «нельзя быть счастливым, если, как ты, ненавидеть половину рода людского…» И тут он себя выдал. «Ну, это я ошибся, говоря – половину». – «Так кого же я ненавижу?» – спросила я. «Ты ненавидишь Черткова и меня». – «Да, Черткова я ненавижу, но не хочу и не могу соединить тебя с ним». И так меня и кольнуло в сердце опять – эта безумная любовь к этому идолу, которого он не может от себя никак оторвать и для которого господин Чертков составляет половину человечества. И еще более утвердилась во мне решимость ни за что, никогда его не принимать и не видеть и сделать все, чтоб Л. Н. оторвался от него, и если не достичь этого, то убить Черткова – а там будь что будет. Все равно и теперь жизнь – ад.

Варенька все поняла; Маша же судит очень ограниченно и, к счастью для нее, многое просто не знает и не понимает. А хорошо бы ей открыть тоже глаза на любовь Льва Ник. к Черткову. Она, может быть, поняла бы мои страдания, откуда их источник, если б прочла листок, приклеенный в конце этой тетради.

Жить в избе! А сегодня, гуляя, Л. Н. раздавал ребятам яблоки; вечером два часа с лишком играл в шахматы и два часа в винт. И без развлечений ему скучно, а изба и жизнь в избе – все это предлоги злиться на меня, выставлять искусной, писательской рукой несогласие с женой, чтобы стать в роль мученика и святого.

Недаром существует легенда о Ксантиппе; дадут и мне эту роль неумные люди, умные же все разберут и поймут.

Хочется и отсюда уехать, чтоб хоть на время было уединение без травли. И комната моя со всех сторон шумная и людная, и все недоброжелательны ко мне за то, что я смею болеть и страдать душой и телом.

Л. Н. Толстой. Дневник для одного себя.

Всё тяжелее и тяжелее с С. А. Не любовь, а требование любви, близкое к ненависти и переходящее в ненависть.

Да, эгоизм – это сумасшествие. Ее спасали дети – любовь животная, но все-таки самоотверженная, а когда кончилось это, то остался один ужасный эгоизм. А эгоизм самое ненормальное состояние – сумасшествие.

Сейчас говорил с Сашей и Михаилом Сергеевичем; и Душан, и Саша не признают болезни. И они не правы.