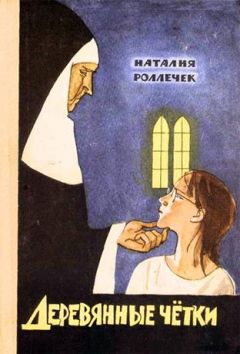

Читать книгу "Деревянные четки"

Автор книги: Наталия Роллечек

Жанр: Зарубежные детские книги, Детские книги

сообщить о неприемлемом содержимом

Наталия Роллечек

Деревянные четки

МИЛОСЕРДИЕ

Памяти Луции

Мне шел тогда тринадцатый год. Я была худощавым неуклюжим ребенком. Луции, моей сестре, исполнилось пятнадцать лет, и семейные воспоминания о той поре рисуют ее бледной, стройной и меланхолической девочкой. Младшая сестренка Иза была еще совсем младенцем, и потому о ней в настоящем повествовании лишь упоминается.

Чтобы как-нибудь прокормить семью, отчим наш трудился в поте лица. На несколько месяцев в году ему удавалось заполучить какое-нибудь место на фабрике. Однако после этого неизменно наступали трудные, долгие дни самой беспросветной нужды и безработицы, и тогда мать бралась за вышивание салфеток и воротничков к платьям. Часами выстаивая на перекрестках улиц, она робко предлагала свой нехитрый товар прохожим, которые не удостаивали ее даже взглядом.

Когда нужда особенно остро начинала преследовать нашу семью, мы с Луцией целиком погружались в воспоминания о первых днях детства. Оно казалось нам уже таким безгранично далеким и таким радужным! Веселая комнатка, украшенная килимами,[1]1

Килим – ковер кустарного производства.

[Закрыть] и стеклянная веранда с чудным видом на Татры…[2]2

Татры – горы на юге Польши.

[Закрыть] Это были счастливейшие воспоминания наших детских лет. От тех далеких времен остался У нас лишь вылинявший гуральский[3]3

Гуралы – жители горных (южных) районов Польши.

[Закрыть] половичок, который висит теперь над кроватью.

И Луция, и я – обе мы вынуждены были прервать свое образование: я – по окончании пяти, а она – шести классов начальной школы.[4]4

В Польше начальная школа состояла из семи классов.

[Закрыть] Однако это событие не обеспокоило ни одного чиновника из ведомства народного просвещения. А бросить учебу нас заставила беспросветная нужда, описание которой неизмеримо расширило бы рамки настоящего повествования.

***

Весной 1930 года мы перебрались из чердачных клетушек в хмурое подвальное помещение напротив трех кладбищ в предместье Кракова. В том году Луция чувствовала себя особенно плохо, и мать прилагала отчаянные усилия, чтобы добиться отправки нас куда-нибудь на летние каникулы. Когда же все ее попытки окончились неудачей, она начала свои бесконечные хождения по всевозможным филантропическим организациям. А нужно сказать, что организаций этих было в городе больше чем достаточно. Каждый зарегистрированный нищий прикреплялся к одной из них, причем если он, например, получал талон на майку от братства святого Юзефа, то уже терял право приобретения талона на мыло от общества дев святого Винцента. Такие ограничения, по мысли инициаторов, должны были предотвращать возможный грех пользования различными благами одновременно из нескольких источников. Оба святых придерживались в раздаче «пособий» самой строжайшей экономии. При этом святой Винцент снисходил до милости только к тем, кто оказался на крайней грани нужды и истощения; зато святой Юзеф, более щедрый, помогал даже «средним» нищим.

В ответ на хлопоты матери нас то и дело посещали всевозможные инспектора и комиссии из благотворительных обществ. Паны из этих комиссий были в большинстве своем щуплы, одеты во всё черное, с желтыми пергаментными лицами и торчащими кадыками. Они вели себя очень сдержанно и быстро исчезали.

С женщинами хлопот было значительно больше. Все они: и вспыльчивые, и едва цедящие сквозь зубы слова, и беспечно-легкомысленные, энтузиастки капуцинского бальзама для исцеления желудочно-больных, и поклонницы святой лурдской водицы[5]5

Лурд – небольшое французское местечко в Пиренеях, где в свое время был открыт «священный» источник, якобы обладающий чудодейственной силой.

[Закрыть] – любили просиживать у нас целыми часами.

В своей бессильной, тайной антипатии к ним мы с Луцией окрестили всех этих благотворительных дам «высохшими глистами». В серых чулках, в шляпе очень странного фасона, «высохшая глиста» садилась на краешек стула и, отыскивая глазами отсутствующего главу семьи, громко дивилась, обращаясь к матери:

– И как это вы спите все пятеро в одном помещении? Девочки у вас подрастают… А муж пани ведь как-никак – мужчина. К тому же – совершенно чужой для них человек, отчим! Неужели на пани не действует неприятно эта необходимость раздеваться всем в одной комнате? Ну, хотя бы разделили ее, что ли, ширмой! – вздыхала она с сочувствием.

В ответ на упоминание о ширме я таращила глаза и толкала локтем Луцию, которая прислушивалась к словам «высохшей глисты», поджав губы и злобно поблескивая глазами.

Когда дамочка умолкала, начинала говорить мать. Она рассказывала о хронической безработице отчима, о напрасных поисках какого-либо места, долго и скучно перечисляла все многочисленные болезни Луции. Так как в свой рассказ о старых и новых бедах она вкладывала много страсти, он поднимался в нашем мнении до уровня чрезвычайно занимательной повести с захватывающим сюжетом. Слушая мать, мы начинали чувствовать, как волнует нас наша собственная судьба, и были уверены, что «высохшая глиста» взволнована не менее нашего.

Но посетительница, окинув подозрительным взглядом каждый уголок комнаты, словно соломенный тюфяк или кривоногий шкаф могли таить в себе чулок, наполненный долларами, кивала головой в радостном недоумении:

– А у вас прелестная комнатка! Очень милая! И этот чудный вид на кладбище!.. Пани говорит, что у девочки анемия?[6]6

Анемия – малокровие.

[Закрыть] Боже мой, боже мой! Если бы все наши подопечные были только с анемией! А то ведь половина из них – с открытой формой туберкулеза. И живут по баракам да по землянкам, занимаются бог знает чем – поисками гнилых овощей на свалках. Вы, по крайней мере, хоть имеете приличную одежду, а ведь там – сплошные лохмотья! В их логовах – одна солома… Пускай же пани наберется терпения и пожертвует свои небольшие испытания сердцу Иисуса, который лучше знает, кому на земле какая тяжесть предназначена…

После одного из таких словоизлияний Луция заявила матери, что если «эти люди» не перестанут посещать нас, то она уйдет из дому.

Однако «высохшие глисты» продолжали и дальше осчастливливать своими посещениями наше жилище, которое становилось от их визитов всё более отвратительным, тесным и душным.

Приближалось самое знойное летнее время. Лицо Луции становилось всё более прозрачным, а под глазами у нее начали вырисовываться серые круги. И не было у нас ничего такого, чем бы можно было занять мысль или порадовать сердце. Изо дня в день всё те же постные галушки да черный кофе, нестерпимый зной, излучаемый накалившимся на солнце камнем, да смрад запертого со всех сторон стенами домов двора. Наша узенькая комнатушка втягивала в себя, как вентилятор, раскаленную пыль с улицы, засыпанной пеплом и мусором.

В один прекрасный день в нашем жилище появилась «комиссия» в составе одного человека. Черное, длинное до самого пола платье с высоким стоячим воротничком, брошь с изображением святой Цецилии, белые накрахмаленные манжеты и высоко взбитые волосы свидетельствовали о педельском[7]7

Педель – надзиратель (надзирательница) над студентами в закрытых учебных заведениях, а также в школах ряда капиталистических стран.

[Закрыть] достоинстве посетительницы. Усаживаясь на стул, она откинула в сторону складки своего платья, обнажив при этом кончик лакированной туфли, плотно сжала руки, положив их на колени, склонила голову набок и начала говорить:

– Знаете ли вы, дорогие господа, что такое «Католическое действие»? Нет? О, это очень плохо. «Католическое действие» объединяет сегодня в своих рядах духовенство, просвещенную интеллигенцию и с каждым днем – всё более широкие круги аристократии…[8]8

«Католическое действие» – объединения различных светских организаций католической церкви, руководимых епископами и Ватиканом.

[Закрыть]

Я внимательно прислушивалась к гостье: этот вид «высохшей глисты» был мне еще не знаком. От ее черного платья исходил приторный запах духов, пухлые губы выговаривали слова «духовенство», «аристократия» так, словно она сосала конфету.

– …«Католическое действие», становясь из месяца в месяц всё более мощным, развертывает широкую религиозную и общественную деятельность. В недалеком будущем оно сосредоточит в своих руках всю благотворительную работу. Оно спешит на помощь ко всем: и к тем семьям, которые терпят нужду, и к тем, которые готовы вот-вот развалиться из-за распутства теперешней жизни…

Тут серые глаза посетительницы впились в лицо матери:

– А ваш муж ходит в костел?

Отчим наш меньше всего думал о костеле и богослужениях, поэтому мы с нетерпением ждали, что же ответит мать.

– Мой муж последнее время как-то перестал… – покраснела мать, беспокойно теребя бахрому скатерти.

– Это плохо. Вы обязаны направить его на путь истинный. Пастер,[9]9

Пастер Луи (1822–1895) – великий французский ученый-микробиолог.

[Закрыть] величайший благодетель человечества, был католиком, а безбожник Вольтер перед смертью допустил к себе священника.[10]10

Вольтер Франсуа-Мари (1694–1778) – выдающийся деятель французского просвещения XVIII века, философ, ученый, публицист и писатель, борец против церковного мракобесия и невежества.

[Закрыть] Может быть, ваш муж посещает собрания, которые церковь осуждает?

Мы слушали ее всё с большим интересом. Мы знали, что отчим ходил на какие-то рабочие собрания, однако с нами он никогда об этом не говорил.

– Ну так что же вы молчите? – нажимала на мать «комиссия».

– Ах, проше пани![11]11

Проше пани, пана – своеобразный вступительный идиоматический оборот в польском языке, подчеркивающий уважение говорящего к своему собеседнику.

[Закрыть] – вскрикнула мать со слезами на глазах. – Один бог видит, как нам тяжело. Я очень хотела бы никого ни о чем не просить, никому не рассказывать, как мы живем. Когда я имела возможность трудиться, я не протягивала руку за милостыней. В этом хлебе, которого у нас так мало, больше слез, чем муки…

Дама долго и молча рассматривала свое платье.

– У пани нет христианской покорности, – наконец заключила она, поднимаясь со стула. – А без покорности нет и подлинной просвещенности. Вот почитайте житие благословенной Аниели Салявы. Это просветит вас.

Гостья положила на стол книгу в черной обложке и, стоя уже в дверях, нехотя добавила:

– Завтра пани пусть сходит по адресу, который я оставила в книге. Госпожа баронесса Р., председательница «Католического действия», изъявила желание познакомиться с пани.

Ошеломленная мать горячо благодарила посетительницу.

Когда дама выходила, мы заметили на пятке ее чулка большую круглую дыру. И от этого почему-то почувствовали с Луцией громадное удовлетворение, а скорее – злорадство.

Однако наш триумф был кратковременным. Уже в следующую минуту гостья продемонстрировала свое несомненное превосходство. Она задержалась на пороге и сказала порицающе:

– Когда рассматривались заявления подопечных, то пани председательница выразила недоумение тем, что вы, живя вполне прилично, так упорно добиваетесь отправки за город обеих старших дочерей. Это в то время, когда столько по-настоящему нуждающихся детей проводят лето в сточных канавах и подвалах!

И, не давая матери возможности сказать слово, она сделала короткий жест рукой:

– Об этом пани, однако, уже сама расскажет госпоже баронессе. В мою обязанность входило только проинформировать пани.

На другой день мать старательно причесалась, вычистила порыжевшую шляпу и, готовая уже идти, присела возле стола. Нам показалось, что она хочет собраться с мыслями, и, чтобы ей в этом не помешать, мы тихонько сидели на кровати, устремив глаза на половик. Из-под полуприкрытых век по лицу матери бежали слезы. Луция, сильно побледневшая, сорвалась с места, намереваясь, видимо, подбежать к ней. Но мать быстро вытерла слезы, накинула на шею косынку и вышла. Мы бросились к окну и высунули головы. Мать не обернулась…

Католическая филантропия брала под свой прицел только туберкулезных, бараки и лохмотья. Мать прекрасно знала об этом. Но всё-таки, надев свой лучший жакет, скромная и покорная, она решилась пойти и попытать счастья, преклонив голову перед могуществом «Католического действия».

А несколькими днями позже, сопровождаемые матерью, мы с Луцией стояли в комнате, которая показалась мне громадной, и восторженно осматривались по сторонам.

Старинные картины, темные панели на стенах, ряды книжек с золочеными корешками, наконец, галерея, полная яркого солнечного света, – всё это действовало на воображение, волновало.

– Итак, значит, вы…

Голос был звонкий. Перед нами стояла худощавая, одетая во всё черное дама. Ее испытующий взгляд из-под очков вселял в нас страх. С огромным трудом выдавили мы из себя: «Здравствуйте…»

– Вот привела своих девочек, – сообщила мать, и глаза ее оживились, заблестели.

– Эта, что постарше, – Луция, да?… Очень, очень бледна! А как у нее с легкими?

Не один раз уже точно такой же вопрос приводил к тому, что мы так никуда и не попадали на время летних каникул. И эта хозяйка дома тоже, конечно, имеет детей и так же, как другие, оберегает их от инфекции. Вот почему она смотрела на Луцию столь подозрительно.

Мать, услышав вопрос хозяйки дома, покраснела и начала лихорадочно отыскивать что-то в своей сумочке.

– Я принесла рентгеновский снимок, как госпоже баронессе это было угодно. Очаги у нее уже обызвестковались…[12]12

Речь идет о туберкулезных очагах в легких. Их известкование означает прекращение активного процесса, при котором больной является источником заражения для окружающих.

[Закрыть]

И мать протянула даме плотный кусок пленки, который тут же был положен госпожой баронессой на столик, в стороне от прочих бумаг.

– Отъезд состоится через неделю, – коротко сообщила баронесса. – Пусть пани оденет своих дочерей потеплее, поскольку им придется ехать от станции открытой повозкой. Кроме того, нужно будет перед отъездом взвесить их и вес записать. Это понадобится в дальнейшем для определения того, сколько прибавят девочки в весе за время каникул.

Таким образом, мы узнали, что известная в городе широкой благотворительной деятельностью госпожа баронесса возьмет нас на каникулы в свою летнюю резиденцию.

С этой минуты, радостные и возбужденные, мы то и дело вслух делились друг с другом своими предположениями и мечтами, горячо обсуждая предстоящую в нашей жизни перемену.

– Ты знаешь, мы наверняка получим там отдельную комнатку!

– Да. И, может быть, даже с балконом, – с энтузиазмом поддерживала я Луцию. – Тогда на нем можно будет лежать в шезлонге…

– Так, как в Закопане,[13]13

Закопане – местечко недалеко от Кракова. В буржуазной Польше – фешенебельный южный курорт с многочисленными пансионатами и гостиницами, куда съезжались на лето богачи из многих стран Европы, В настоящее время – любимое место отдыха трудящихся народной Польши.

[Закрыть] когда я была больна, – помнишь?

– Возможно. Но в Закопане была веранда, а не балкон. Как ты думаешь, она будет голубая или еще какая-нибудь?

– Кто?

– Ну, наша комнатка…

Луция хмурила в задумчивости свои узкие, длинные брови.

– Наверно, светлая. Ведь мы пока считаемся детьми… Это ты, конечно, а я-то уж нет, – быстро поправилась она. – Будут в нашей комнатке две кровати, туалетный столик, стол, маленькая кушетка, три стульчика… – скрупулезно перечисляла Луция. – Стены обиты ситцем с цветочками или выкрашены какой-нибудь светлой краской. В комнатах для приглашенных гостей – ковры, кресла, картинки на стенах… Однако мы будем так себе, самыми обыкновенными гостями. Кушать каждый день будем за общим столом. Поэтому ты должна отучиться чавкать во время еды…

– Ну, подумаешь – общий стол, – пренебрежительно ответила я на замечание Луции. – Председательница говорила маме, что там есть огромный парк. Будем вместе с ее детьми бегать наперегонки, играть в серсо[14]14

Серсо (франц.) – игра в обруч.

[Закрыть] и мяч. Только бы не были они намного младше нас!

Луция покрутила головой:

– Я не хочу бегать. Я лучше лягу в парке на одеяло и буду смотреть сквозь ветви деревьев на небо.

…Измученные, пропотевшие насквозь, высадились мы на маленькой станции. На привокзальной площади стояла пролетка с кучером, одетым в ливрею. Баронесса, которая приехала с тем же самым поездом, что и мы, но только в вагоне второго класса, уже поджидала нас в экипаже. Рядом с нею сидела долговязая, одетая во что-то серое панна весьма неопределенного возраста: по внешнему виду ей можно было дать с одинаковым успехом и двадцать с небольшим, и все тридцать лет. Голова, опущенная вниз, узкое лицо с узкими, бледными губами и узким, длинным носом, полуприкрытые веками глаза – всё это носило на себе печать безграничной покорности и христианского смирения.

Баронесса, кивнув головой в ответ на наш поклон, показала на место возле себя.

– Младшая поместится и здесь. А Луция сядет рядом с кучером.

Пролетка двинулась. Поначалу я внимательно рассматривала поля, хаты, коров, пощипывающих на выгонах траву, считала проплывавшие мимо деревья и оборачивалась с удивлением на ободранных ребятишек, стремившихся догнать нашу пролетку. Но по мере того, как время шло, а цели нашего путешествия по-прежнему еще не было видно, всё это начало мне надоедать. С Луцией, сидевшей ко мне спиной, разговаривать было трудно, а ни одна из паней на мои слова не отзывалась. Песчаная, ухабистая сельская дорога начала казаться мне бесконечной. Поскрипывание колес, шелест придорожных ракит, пыль, равномерное подпрыгивание экипажа навевали на меня дремоту. Набравшись смелости, я спросила негромко:

– Далеко еще до дому?

– Да, – коротко, злобно скрипнула долговязая панна, и ее узкие губы вновь плотно сомкнулись.

Испуганная ее тоном, я уселась поглубже внутрь пролетки. Еще два раза я о чем-то спрашивала, но никто не ответил. Мне страшно хотелось спать, веки у меня так и слипались… Горизонт вращался, как огромное колесо, в центре которого находилась я, а сбоку от меня – два молчаливых лица. Одно – покорное, с бледными щеками, другое – энергичное, с пронизывающим, испытующим взглядом. От кучера, от его ссутулившейся спины остался только квадрат. На высоте его локтя покачивалась на белой шее темноволосая голова Луции.

Я открыла глаза, когда повозка сворачивала с проселочной дороги в тенистую аллею. Неожиданно открывшийся впереди пейзаж привел меня в восторг. Аллея уходила в глубь парка. Густо разросшиеся каштаны дугой обступили белые стены трехэтажного дома. Перед фасадом здания, Украшенного четырьмя колоннами, в лучах солнца пламенели ряды благоухающих цветов, посаженных в огромные вазоны. Зеленый, гладкий, как спокойная поверхность пруда, газон был в алой от цветущих роз и бегоний окантовке.

– Панна Янина будет вашей опекуншей, – сообщила нам баронесса, вылезая из пролетки. – Янко, проводи их наверх!

С сильно бьющимися от волнения сердцами поднимались мы следом за панной Яниной по лестнице.

Вот второй этаж. Ковры, зеркала, картины – как в музее! На третьем этаже – холодная штукатурка ничем не прикрытых стен, пол из грубых, кое-как отесанных досок. Наша опекунша подошла к дверям в конце коридора и нажала на ручку:

– Это – ваша комната. Воду найдете в кувшине, мыло – в ящике стола. Когда умоете руки, сойдете вниз. Обед будет через полчаса.

И она ушла.

Комната была большая и неприветливая. Стены, обитые темно-синими обоями, усиливали мрак, царивший в ней. Середину комнаты занимал огромный биллиардный стол; возле стен стояли три громоздких шкафа из темного дерева, две кровати, покрытые серыми одеялами, умывальник с жестяным тазом да треснувшее зеркало. Одно окно выходило во двор, а другое было полностью закрыто листвой широко раскинувшего свои ветви могучего каштана.

Я взглянула на биллиард и пробормотала неуверенно:

– Слушай, Луция, а может быть, панна Янина ошиблась?

– Нет, – вздохнула Луция. – Наверно, не ошиблась… Да ты поторапливайся. Мы должны успеть к обеду.

Вода в кувшине была холодноватая, но нас подогревало лихорадочное возбуждение, которое было вызвано предвкушением обеда за общим столом с хозяевами, их детьми и панной Яниной.

– Не брызгайся ты! – охладила мой энтузиазм Луция.

– А я виновата, если таз такой маленький!.. Вымыть ноги?

– Конечно. Ты же вся насквозь пропылилась от этой езды…

– Как ты думаешь, где нас посадят?

– Вероятно, на конце стола, вместе с детьми пани председательницы. Давай наденем блузки и синие юбки… Ладно?

– А рубашки и трусы тоже наденем свежие? – допытывалась я у Луции, усиленно начищая зубы щеткой.

– Самой собой понятно! Эх ты! Что же ты сыплешь порошок-то на сандалии? Дай-ка мне чистые носки…

– А о добавочной порции можно попросить или надо ждать, пока они сами предложат?

– Ждать, пока предложат, конечно.

Уже полностью одетая, я стояла возле двери. Луция еще вертелась возле зеркала. Я глядела на нее с затаенной завистью. Несмотря на всевозможные ухищрения (подведение бровей и ресниц, натирание щек зубным порошком и т. п.), моя голова на тонкой шее напоминала собою веселую розовую картофелину, насаженную на прут. Светлое, обрамленное рамкой темных волос лицо Луции обращало на себя внимание ласковым, нежным взглядом больших карих глаз. На ее лице лежал отпечаток серьезности и печали, столь характерной для людей, раньше времени созревших и возмужавших. Однако уверенность в том, что на обеденном столе будут белые скатерти, цветы и суп в изящной миске, осветила лицо Луции неподдельной радостью. Она пристегнула к воротнику какую-то бархатку, хотела еще раз поправить волосы, но я схватила ее за руку и потянула вниз.

Наш необычайно опрятный вид вызвал удивление в глазах панны Янины, которая в это время как раз шла по коридору второго этажа.

– Можете пойти со мной, девочки. Я иду дать распоряжения нашей экономке.

Длиннейшая беседа на хозяйственные темы между панной Яниной и кухаркой проходила в тесной клетушке, зажатой между кладовой и кухней. Здесь находился маленький столик, накрытый грязной клеенкой, в углу стояли большие весы для взвешивания продуктов, а возле стены – открытый шкаф, от которого исходил терпкий запах гнили, и два плетеных стула с дырявыми сиденьями. На столике, в бутылке с отбитым горлышком торчал букет давно увядших цветов, а на окне, затянутом решеткой, висела паутина и жужжали, мечась из стороны в сторону, мухи.

Когда кухарка вышла, панна Янина, опустив глаза, сказала голосом, полным христианской покорности:

– Госпожа баронесса, не желая, чтобы вы стеснялись, дала указание накормить вас здесь.

Я широко раскрыла глаза:

– Здесь?!

Из охватившего оцепенения меня вывел голос Луции:

– Благодарим вас. – И Луция почтительно поклонилась нашей опекунше.

Панна Янина тихо вздохнула, еще ниже опустила голову и вышла из комнатки. Не глядя друг другу в глаза, мы расселись на стульях. Иссохший букет скрывал от меня лицо Луции.

Появилась служанка с обедом. Она поставила перед нами тарелки и громко сообщила:

– Кухарка сказала, что вы могли бы и сами приходить на кухню обедать. Нам и без вас хватает работы. И опаздывать на обед нельзя, потому что кухарка этого не любит. Не даст есть – и всё тут. Полдники и вторые завтраки у нас только для тех, кто питается на первом столе. А вы, сказала ясна пани баронесса, будете ходить только на завтраки, обеды и ужины, потому что вы – второй стол.

И служанка вышла, оставив дверь открытой.

Новости были не из приятных, однако от супа шел довольно вкусный аромат. Я схватила ложку. А когда подняла глаза от своей тарелки, то с удивлением заметила, что тарелка Луции осталась нетронутой.

– Ты почему не ешь? Суп хороший.

– Мне не хочется есть.

– Но ведь мы ничего больше не получим до самого вечера. И ты будешь голодной. Ешь! Говорю тебе – ешь!

Проходивший мимо по коридору лакей сунул голову в дверь, с любопытством рассматривая нас. А когда он скрылся, Луция встала из-за стола и захлопнула дверь.

Несколько раз ковырнув вилкой второе блюдо, Луция отодвинула от себя тарелку.

– Я пойду в парк.

Я побежала следом за ней.

Парк был именно такой, о каком мечтали мы обе. Однако такого обилия красок на клумбах, такого нагромождения благоухающих кустарников, разлапистых старых деревьев и длинных-предлинных аллей не могло даже представить наше воображение.

Бродя по засыпанным гравием дорожкам, мы зашли в левую часть парка, лежавшую в низине.

Здесь, в расщелинах между корнями деревьев поблескивала вода. Затхлый воздух и мрак стояли в чаще. Сюда, кажется, никогда не заглядывал солнечный луч. Кусты, ставшие дикими, выпустили десятки извивающихся, как змейки, тоненьких усиков. Болотистый ручеек с берегами, покрытыми плотным одеялом слежавшихся листьев, бежал лениво и как бы нехотя, образуя местами синие озерки, окаймленные рыжей пеной. Трухлявые пни были полны червей…

Мы убежали оттуда, из этого мрачного, навевающего скуку уголка парка.

Я оставила Луцию, с восхищением склонившуюся над пестрой грядкой, и побежала в сад. Запыхавшись, остановилась возле калитки и задрала вверх голову. Над самым забором, из-под плотных, поблескивающих на солнце листьев выглядывали янтарные яблоки. За проволочной сеткой виднелись ягоды смородины.

Я уже положила на дверную задвижку свою дрожащую ладонь, когда за моей спиной раздался знакомый голос:

– Лучше, Таля, чтобы вы с Луцией не заходили в сад. Наш садовник – очень благородный человек, однако не любит, когда посторонние вторгаются туда, где он чувствует себя хозяином. Может быть, тебе хочется попробовать какой-нибудь фрукт? – доброжелательно и дружелюбно спросила меня опекунша.

С горящими щеками, опустив от смущения глаза, я отрицательно покачала головой.

Нет! Я не имела ни малейшего намерения лакомиться. Сад привлекал меня совсем другим: блеском и таинственным шумом, своей пленительной красотой. Как приятно было бы побродить по его аллеям, наделить именем каждую яблоню, а выискав среди них самую красивую, лечь в ее тени и немного помечтать!

Однако такое объяснение не годилось для панны Янины – она ни за что бы ему не поверила.

Опустив низко голову, плелась я следом за нашей опекуншей по дорожке, когда впереди нас, посередине аллеи, неожиданно показалась Луция. В ее волосах виднелся белый пушистый цветок.

Панна Янина окинула недовольным взглядом хорошенькое личико Луции и остановила глаза на белом цветке.

– Вы – первые дети, которых ясна пани взяла из предместья к себе во дворец. Поэтому ведите себя так, чтобы мы не оказались вынужденными сожалеть об этом.

Удар, полученный нами так внезапно, был сокрушительным именно в силу своей полной неожиданности. Мы всегда думали о себе как о хорошо воспитанных девочках. Перед отъездом мать просила нас, чтобы мы непременно завоевали симпатию госпожи баронессы, от милости которой в дальнейшем могла в значительной мере зависеть наша судьба. А тут вдруг: «…ведите себя так, чтобы… не сожалеть…»

Мы стояли перед панной Яниной как громом пораженные, растерянные и полные неясного, смутного ощущения какой-то вины, которую, судя по выражению лица нашей опекунши, было совершенно невозможно чем-либо искупить. Луция протянула руку к волосам, вынула успевший уже завянуть цветок и, подавая его панне Янине, сказала:

– Извините!

В течение нескольких минут они уничтожающе смотрели друг на друга. Наша опекунша покраснела как рак и, не взяв в руки цветка, молча, без единого слова пошла вперед. Луция взглянула на меня и отвернулась.

Мне сделалось не по себе. Испуганные, крепко держась за руки, мы тихо возвратились в свою мрачную комнату под самой крышей, не говоря друг другу ни слова.

Вечер пришел в тот день как-то совсем неожиданно и быстро. Парк погрузился в мягкую темноту, а в окнах дворца заискрились огни. Луция вынула из шкафа и зажгла лампу с зеленым абажуром. Пучок света от нее упал на сукно биллиарда. Остальная часть комнаты тонула в полумраке.

Наконец это одиночество в мрачном, неуютном помещении, полное забвение нас со стороны всех окружающих, утомительное сидение на пару с Луцией возле биллиарда, когда обе мы стыдились признаться в охвативших нас чувствах отчаяния и страха, стали дальше просто невыносимы. Я с шумом отодвинула стул и начала снимать платье.

– Вымой ноги, – апатично бросила мне Луция.

Раздраженная до предела событиями прошедшего дня, я, неожиданно для самой себя, вдруг взбунтовалась.

– Зачем? Я же ходила в носках!

– Ну и что же, – равнодушно и спокойно возразила Луция. – Всё равно, вымой. Нам ведь дали чистые постели.

В знак презрения к тому миру, который принял нас так неприветливо, хмуро и холодно, я улеглась спать не умывшись. А Луция еще долго плескалась в холодной воде.

Среди ночи я проснулась от сильного холода. Я встала, чтобы взять плащ и набросить его на тоненькое одеяло, которым была прикрыта, когда услышала приглушенные всхлипывания.

– Не реви ты, глупая! Нашла чем расстраиваться!

Скрипнули пружины. Луция села на своей кровати.

– Сама ты глупая! Думаешь, я не вижу, что нас тут ни за кого не считают? Ни за кого, понимаешь?! И почему это выпало на нашу долю? За что?

Луция уткнулась лицом в подушку. Я бросилась на свою кровать и натянула на голову одеяло, чтобы побыстрее заснуть и не слышать больше ничего, ничего.

На другой день во дворец приехала мать отсутствовавшего главы семейства, старшая «ясна пани[15]15

Ясна пани (ясны пан) – форма, употребляемая при обращении к титулованным особам. Приблизительно соответствует существовавшему в русском языке обращению «ваше сиятельство», «ее сиятельство».

[Закрыть] баронесса», как величали ее во дворце.

Высунув головы из окна нашей столовой, мы с удивлением рассматривали причудливой формы экипаж, подъезжавший к веранде. Сначала из экипажа выскочил пушистый, круглый, звонко тявкающий песик, а следом за ним осторожно вылезла, опираясь на палку, сгорбленная старуха, которую плотным кольцом окружила родня. Через минуту вся группа скрылась в дверях усадьбы.

В тот же самый день в нашей комнате появилась панна Янина.

– Как поживаете, девочки?

– Спасибо. Очень хорошо, – сделала я реверанс, страшно обеспокоенная причиной, которая привела сюда панну Янину.

– Вы, конечно, уже знаете, – начала она наконец тихим голосом, – что сюда приехала старшая ясна пани баронесса. Это человек необычайного благородства, большого ума и безграничной доброты. Она очень сильно привязана к здешним местам. Да и что же в том удивительного, если бедняжка, – тут наша опекунша печально улыбнулась, – имеет столь редкую возможность пользоваться отдыхом. Однако на сей раз она приехала сюда на более длительный срок, так как доктора предписали ей чистый деревенский воздух. Старшая госпожа баронесса знает, что вы находитесь здесь, и она выразила желание… Ясна пани баронесса просит, – мягко поправилась панна Янина, – чтобы во время ее пребывания здесь вы не появлялись в парке. В месте, которое с детских лет так дорого сердцу, неприятно видеть посторонних людей.

Панна Янина поджала свои тонкие губы и умолкла.

– В таком случав, где же нам играть и развлекаться? – с трудом выдавила я из себя.

– В левой части парка. И, кроме того, ведь вы всегда можете пойти в лес. Это будет даже лучше для вашего здоровья.

И панна Янина, окинув недовольным взглядом Луцию, упорно смотревшую в окно, вышла из комнаты.

С этого момента в погожие, солнечные дни мы стали выбираться в лес, который находился в трех километрах от дворца. Дорога до леса, проходившая по открытой ровной местности, выжженной беспощадными лучами палящего летнего солнца, была утомительна; проезжавшие мимо телеги поднимали тучи пыли. Луция, страдавшая одышкой, частенько останавливалась и беспомощно, точно рыба, хватала ртом воздух.

– В боку у меня что-то покалывает. Давай посидим где-нибудь здесь. А завтра уж дойдем и до самого леса.

Однако вблизи дворца трудно было найти место, которое могло бы располагать к отдыху. Вокруг зеленели выгоны для скота, по которым в разных направлениях прогуливались коровы, а пастухи прогоняли стада оглушительно блеющих овец. Дальше виднелись посадки картофеля, ржаное поле и крутой берег реки, заросший ивняком.

Пока стояла хорошая погода, наши вылазки в поле и лес были еще более или менее сносны. Во всяком случае, мы всегда имели возможность скрыться от людских глаз в какой-нибудь рощице. Но когда наступали слякотные дни, – а то лето, надо сказать, как раз изобиловало градами, продолжительными дождями и холодными ветрами, – нам было значительно хуже.

В такие дни, забравшись на свои кровати и укутавшись в одеяла, мы читали и вновь перечитывали одни и те же номера «Радуги», «Житие святой великой Терезы» и бюллетени «Католического действия». Это была единственная литература, предоставленная в наше распоряжение панной Яниной.

![Книга Версия про запас [Дело с двойным дном] автора Иоанна Хмелевская](/books_files/covers/thumbs_100/versiya-pro-zapas-delo-s-dvoynym-dnom-9406.jpg)