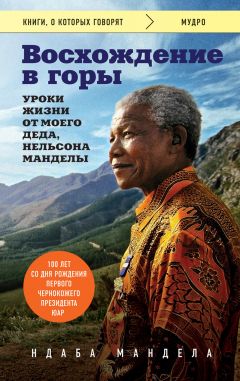

Автор книги: Ндаба Мандела

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

В 1960-е народная песня коса «Qongqothwane», которую поют на свадьбах, чтобы пожелать молодым счастливой совместной жизни, прославилась на весь мир благодаря Мириам Макеба. Европейцы назвали ее «The Click Song» – «Щелкающая песня», потому что в европейских языках нет тех звонких смычных согласных, которые существуют в языке коса. Это тонический язык, поэтому один и тот же слог, произнесенный тихо или громко, может полностью изменить смысл слова. При написании разница не ощущается – чтобы понять этот язык по-настоящему, нужно услышать его в живой речи.

Я начал учить английский в семь лет, когда переехал вместе с отцом в Дурбан. Не знаю, почему мама не поехала с нами. Помню только, что ее там не было, а когда я начинал приставать с вопросами, то получал затрещину. Мы с отцом поселились в семье Уолтера Сисулу, активиста Африканского национального конгресса (АНК), заключенного вместе с моим дедом. Его жена Альбертина Сисулу, медсестра и борец за свободу АНК, была кузиной бабушки Эвелин и ее лучшей подругой. Ее называли «Матерью нации», но для меня она всегда была «матушкой Альбертиной». Матушка Альбертина взяла меня под свое крыло. Она была одновременно ласковой, как настоящая бабушка, и энергичной – она заправляла домом, где жили семеро детей и несколько взрослых. Нам приходилось делиться всем, и в доме постоянно была толпа народу, но все были очень хорошими, и всегда была еда. Эту последнюю деталь я научился ценить лишь спустя время. Все взрослые были членами АНК, поэтому дети постоянно жили в особенной атмосфере – слышали эту риторику, их страсть, видели их целеустремленность и неизбежно перенимали все это. Ежедневно мы чувствовали на себе удушающую хватку апартеида и думали о таких вещах, как свобода и ответственность, на таком уровне, о котором дети в столь раннем возрасте еще и не задумываются.

В Дурбане жили множество южноафриканцев с индийскими корнями. Индийцев здесь было больше, чем в любом другом городе за пределами Индии, а все потому, что по закону о групповых областях «азиаты» и «небелые» во время апартеида должны были жить в определенных районах. Так и получилось, что в Дурбане я ходил в мусульманскую школу, где учились в основном индийцы. В своем классе я был единственным черным ребенком, и мне приходилось нелегко. Все, что мне оставалось, – это быть сильнее, чем те, кто меня унижал. Жаловаться и ябедничать было бессмысленно – у взрослых были свои проблемы.

Поэтому я испытал облегчение, когда приехала мама и забрала меня в относительно спокойный район Соуэто, где мы стали жить вместе с ее братом. Дом был маленьким, но зато там были водопровод и плита с двумя конфорками, но самое главное – там была мама. Я скучал по отцу, но мне нравилась католическая школа в Йоханнесбурге. Поэтому я стал жить с мамой, иногда навещая семью отца. Я попеременно жил то с матерью, то с отцом, да и сами родители то сходились, то расходились – в их отношениях теперь появилась жестокость. ИНОГДА МНЕ БЫЛО СТРАШНО, ИНОГДА ХОТЕЛОСЬ ЕСТЬ. ПОМНЮ, КАК-ТО МЕНЯ ПОСЛАЛИ К СОСЕДЯМ СПРОСИТЬ, НЕ ДАДУТ ЛИ ОНИ МНЕ ЧЕГО-НИБУДЬ ПОЕСТЬ НА УЖИН.

Потом на какое-то время меня отправили к матушке Винни и ее семье, у которых дела шли получше, и они могли себе позволить прокормить и меня. Винни Манделу в Южной Африке знали все – она была второй женой моего деда и ярой активисткой АНК. Правительство внимательно следило за ней. Пока Мадиба сидел в тюрьме, ее арестовали и пытали. Думаю, таким образом они хотели воздействовать на деда, который, находясь на острове Роббен, ничем не мог ей помочь. Но пытки не сломили ее дух, напротив, после них и она, и весь АНК еще больше уверились в правильности своих действий. Все, кто носил фамилию Мандела, были объектом тщательного контроля и давления со стороны правительства, поэтому взрослым приходилось создавать своего рода убежища для себя и своих детей. Мы, дети, почти всегда ходили только туда, куда было разрешено, и старались вести себя тише воды, ниже травы.

Матушка Винни жила в Соуэто на углу улиц Вилакази и Нгакане, всего через улицу от архиепископа Десмонда Туту. Теперь на этом месте находится музей «Дом Манделы», который в 1999 году был провозглашен объектом национального наследия. Я давно там не был, и мне очень странно представлять туристов, которые ходят по тем комнатушкам, где мы когда-то ютились, заглядывают в туалет, где мы смывали из ведра. Сам я вспоминаю этот дом как место, где был особенно несчастен, но тогда я не жаловался. Я был благодарен уже за то, что у меня есть крыша над головой, но ужасно скучал по родителям и отчетливо ощущал, что в этом вечно переполненном доме мне не очень-то рады. Я то и дело убегал к отцу – он жил рядом, за холмом, и в конце концов он забрал меня к себе. Позже к нам вернулась и мама, но родители постоянно дрались. Когда родился мой брат Мбусо, они едва сводили концы с концами.

К десяти годам я успел уже свыкнуться с состоянием дискомфорта, наполнявшего всю мою жизнь, но в то же время знал, что на свете есть люди, которые меня любят. Тетя Маки на несколько лет уехала жить в Штаты, где получила докторскую степень по антропологии Массачусетского университета, и Квеку уехал вместе с ней. Мне не хватало наших игр, но к тому времени в Йоханнесбурге у меня появились новые друзья. После восстания в Соуэто 16 июня 1976 года я перешел в католическую школу Колледж Святого Сердца, двери которого были открыты для чернокожих детей, да и вообще для детей любой расы. Поводом к восстанию с участием чернокожих южноафриканских старшеклассников послужило введение африкаанса как языка, на котором должно было вестись обучение в школах по всему региону. Власти отреагировали на акцию протеста с ужасающей жестокостью. По сообщениям полиции, открывшей огонь по детям из полуавтоматов, количество убитых составило 176 человек, но на самом деле их было намного больше: ходили слухи о шести-семи сотнях погибших и более тысячи раненых. Точных цифр мы никогда не узнаем, потому что полиция велела врачам докладывать о всех пациентах, поступавших с пулевыми ранениями, чтобы потом расстрелять раненых детей, и врачам пришлось регистрировать «абсцессы» и «контузии» вместо огнестрельных ранений и следов от ударов дубинками.

Уровень жестокости возрастал, как цунами, и всю ночь броневики «Хиппо» бороздили улицы города. Эти машины были обычным зрелищем в черных кварталах Соуэто и Йоханнесбурга. Их массивный кузов – ярко-желтый с синей полосой – был рассчитан на езду по минному полю, и им, конечно же, ничего не стоило расправиться с протестующими. Внутри помещалось целых десять стрелков, которые при необходимости могли выпрыгнуть через заднюю дверь, но сам вид пушки «Хиппо» был настолько устрашающим, что такая необходимость возникала редко. На другой день после восстания прибыл отряд из полутора тысяч полицейских, вооруженных электрошокерами и автоматическими винтовками. За ними стояла вся мощь южноафриканской армии, готовой их поддержать, если потребуется. Восстание было подавлено, но с того момента жизнь круто изменилась.

В ответ на акции протестующих Колледж Святого Сердца распахнул свои двери ученикам всех рас. Они сделали это одними из первых, поэтому многие члены АНК отправили туда своих детей. В те годы АНК был одной большой семьей. Мы, дети, не понимали степени нависшей над нами угрозы, но наши мамы были умными и бдительными и считали своим первым долгом поддерживать и защищать друг друга. Внуки Уолтера Сисулу и Джейкоба Зумы, членов АНК, отбывавших наказание вместе с моим дедом на острове Роббен, были моими друзьями, и все мы учились в Колледже Святого Сердца, расположенном в Обсерватории, пригородном районе минутах в десяти от нашего дома.

Мы с друзьями слышали о восстании в Соуэто и других ожесточенных боях между протестующими и полицией. Мы дрались на палках – только вместо «полицейских» и «воров» у нас были «полицейские» и «протестующие» – и разыгрывали во дворах жестокие сцены, которые каждый день видели по телевизору. Мы хвастались, что сможем победить целую армию, если она только приблизится к нашему дому.

Однажды осенним днем 1992 года (лето у нас заканчивается в апреле, то есть это был, наверное, май), играя с друзьями в футбол, мы увидели, как прямо на нашей улице собирается марш протеста. Мы стали думать, не присоединиться ли к ним. Сами мы тогда учились в начальной школе – нам было лет по десять, – и мы все еще боялись своих мам, бабушек и теток. Нам не хотелось попасть в какую-нибудь неприятность и тем самым вызвать их гнев. Но потом мы подумали: «Да ведь мы же уже взрослые! Мы – воины!» И побежали по улице.

Марш был не очень многолюдным – всего лишь небольшая группка, человек восемьдесят – сто лет двадцати, они распевали песни, размахивали знаменами и что-то хором скандировали. Мы подстроились под их шаг и стали маршировать вместе с ними, подпевая и подхватывая их лозунги. Так мы прошли два или три квартала, как вдруг увидели огромный желтый «Хиппо», вывернувший из-за угла прямо на нас. Тут пушка его резко крутанулась: «Пах! Пах! Пах!» Над нашими головами зашипели канистры со слезоточивым газом, и в следующий момент воцарился хаос. Люди с криками бросились врассыпную, ослепленные газом, в отчаянии пытаясь скрыться от «Хиппо». Кто-то спотыкался и падал, другие помогали им подняться.

Мы с друзьями, как стайка перепуганных птенцов, сгрудились и припустили к дому. Мы были всего в нескольких кварталах от того места, где играли все утро. «Хиппо» взревел и рыкнул, чуть замедляясь на перекрестке, но мы не останавливались, лишь изредка бросая беглые взгляды через плечо. Мы все бежали и бежали вперед, из глаз текли слезы, в горле першило, нос, казалось, был забит раскаленной лавой. Добежав до двери нашего дома, откашлявшись, отплевавшись и изрыгнув из себя содержимое желудка, мы заверили друг друга: «Нет-нет, я вовсе не плачу! Это просто слезоточивый газ!» Нам было не страшно – наоборот! Мы были в восторге – теперь-то мы стали настоящими солдатами! Теперь мы знали, что такое слезоточивый газ.

Все это случилось в считаные минуты, и самым примечательным во всей этой истории было то, что она была совершенно непримечательной в мировом масштабе. Я сомневаюсь, что об этом происшествии рассказали хотя бы в вечерних новостях. Всего лишь незначительная стычка, одна из многих в череде ежедневных беспорядков, рейдов и жестоких столкновений. В моей памяти она занимает особое место лишь потому, что это «История о том, как я в первый раз вдохнул слезоточивый газ». В первый – но не в последний.

ТАКОВА БЫЛА ЖИЗНЬ ПРИ АПАРТЕИДЕ. ПОЛИЦИЯ МОГЛА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ВОРВАТЬСЯ В ЧЕРНЫЙ КВАРТАЛ И ПРОЧЕСАТЬ ВСЕ ДОМА, А ЕСЛИ КТО-ТО ВОЗРАЖАЛ, ИХ ИЗБИВАЛИ И АРЕСТОВЫВАЛИ. Единственным способом, каким белое меньшинство могло контролировать черное большинство, было держать их в постоянном страхе, бедности, унижать, десятилетие за десятилетием убеждая их в собственной неполноценности. Были среди белых и те, кто ненавидел апартеид и знал, что происходящее неправильно. И, разумеется, если взглянуть с точки зрения логистики и экономики, апартеид невыгоден. Те, в чьих руках была власть, знали, что рано или поздно это закончится, только не знали как. Для них единственным способом положить этому конец была чудовищная жестокость – только так можно было его поддерживать.

А между тем в мире зародилось такое явление, как культурная революция. Моего деда арестовали в августе 1962 года (по обвинению в организации забастовки рабочих и выезде из страны без паспорта), а освободили в 1990 году. За те долгие годы, что он провел в тюрьме, мир изменился. Чтобы понять масштаб перемен, представьте себе разницу между программой «Кукольный театр» по черно-белому телевизору и шоу «Рена и Стимпи» на компьютере. Или между твистом Чабби Чекера и альбомом Dr. Dre «The Chronic». «Битлз» и Вьетнамская война остались в прошлом. В США и Европе приняли закон об интеграции. Появился MTV. Во всех клубах от Соуэто до Швеции крутили Майкла Джексона и Принца. Пали железный занавес и Берлинская стена, развалился Советский Союз. Мир изменился до неузнаваемости: художники и музыканты, поэты и «Club Kids», панки и «Iron Blood Orphans» – целое поколение, рожденное вихрем современных технологий.

К концу рокочущих восьмидесятых уже почти весь мир открыто осуждал южноафриканское правительство. Прогресс неумолимо наступал, они это знали, но боялись перемен. Что случится, если белое правительство прекратит наступать на горло чернокожему населению, чья численность к тому моменту в десять раз превышала число белых? Могли ли люди ответить на подобные унижения и притеснения иначе, кроме как праведным гневом? Они знали об огромном влиянии Манделы, который постоянно призывал к примирению и прощению, но станет ли кто-то слушать его разговоры о мире, когда, наконец, представилась возможность отомстить? Для того чтобы поверить, что способность прощать может победить жестокость, нужно быть либо истово верующим, либо глупцом.

Старинная поговорка коса гласит: «Idolophu egqibeleleyo iyakusoloko imgama», что в вольном переводе означает, что Бакуба, так у нас называют идеальный город – Утопию, всегда далеко. Никому еще не удавалось туда добраться. Но это не значит, что его нет или что его нельзя построить. Возможно, для того чтобы туда попасть, придется побороться и приложить немало усилий, и все же нужно идти вперед, к высокому идеалу мира и равенства.

Когда я познакомился со своим дедом, он был ближе к концу своей жизни, чем к ее началу. У него отняли двадцать семь лет воспоминаний, опыта и возможностей, но его идеалы остались незыблемыми, как и его решимость и врожденное жизнелюбие. Он знал: грядут перемены. В своем интервью каналу BBC он сказал: «Не важно, вижу я это или нет, но перемены рядом, и это дает мне силы двигаться вперед».

* * *

Деда освободили в 1990 году, и это был великий момент. Почти вся семья приехала его встречать, но они едва успели пожать друг другу руки. Его тут же обступила толпа доброжелателей, куда бы он ни направлялся, люди поздравляли его. Тысячи людей любили его и ждали хоть мимолетной возможности прикоснуться к нему, хоть мельком увидеть его машину, проезжающую мимо. Южную Африку охватила волна восторга и радости – но за одну ночь невозможно изменить мир.

Дед как-то рассказывал легенду о великом воине. У этой истории есть несколько версий, но вот что рассказывал мне он: «Давным-давно жил да был храбрый бушмен, который боролся с африканерами. Сражался он долго и отчаянно, хотя у них были ружья, а у него – только лук да стрелы. Он видел, как погибают один за другим его товарищи, пока, наконец, не остался совсем один. И все же он не сдавался до тех пор, пока не оказался на краю пропасти, а в колчане его осталась лишь одна стрела. Увидели это африканеры и восхитились: как это он сражается, даже оставшись совсем один! Они выкинули белый флаг и крикнули ему: «Эй, мы больше не будем воевать! Мы победили твоих людей, и тебе ничего не остается, как только сложить оружие и сдаться! Иди сюда, мы дадим тебе еды и покончим с этим!» Тогда воин-бушмен поднял лук, выпустил последнюю стрелу и спрыгнул с утеса».

Даже в детстве я понимал, что эта легенда о том моменте, когда приходится выбирать между собственной жизнью и верностью великой цели. На суде 1964 года Мадиба сказал:

– Я боролся как против господства белых, так и против господства черных. Я чтил идеал демократического и свободного общества, в котором все граждане живут в гармонии и имеют равные возможности. Это тот идеал, ради которого я готов жить и к которому стремлюсь. Но если нужно, то ради этого идеала я готов умереть.

И это были не просто красивые слова, не бравада и не преувеличение, ведь он был уверен в том, что его и его соратников повесят как террористов. Это был тот самый прыжок в пропасть – и они считали, что им повезло: им дали всего лишь пожизненное заключение.

Итак, они прыгнули, готовые умереть, и провели двадцать семь лет в падении. Но потом случилось невероятное – кто-то поймал их! Они оказались в объятьях миллионов людей, веривших в идеалы свободной и демократической Южной Африки, о которой мечтали члены АНК. Они были готовы умереть за эти идеалы, но что важнее – жить ради них. Готовы были встать стеной и заявить об этом во весь голос, не сдаваться даже ценой собственной жизни.

– Наши люди требуют демократии, – сказал Мадиба на объединенной сессии Конгресса США в 1990 году. – Наша страна, истекающая кровью и стонущая от боли, нуждается в демократии.

2

UMTHI OMDE UFUNYANWA YIMIMOYA ENZIMA

«Высокое дерево ветер гнет сильнее»

Четыре года, последовавших за выходом Мадибы из тюрьмы, были одними из самых неспокойных в истории моей страны и моей семьи. Ему нужно было сплотить вокруг себя людей и приложить немало усилий, для того чтобы добиться честных выборов и мирного ухода от апартеида, а времени на восстановление пошатнувшихся за годы его заключения отношений с семьей почти не оставалось. Дед не раз говорил мне, что, пока он был в тюрьме, его семья страдала больше его самого. Он писал об этом и в своей автобиографии «Долгая дорога к свободе»: сначала он превратился из человека в легенду, «а потом вернулся домой, и оказалось, что он всего лишь человек». Выступая как отец невесты на свадьбе моей тети Зиндзи, он сказал, что его дети знали, что у них есть отец, они верили, что однажды он вернется к ним – и он вернулся, но теперь снова оставил их, потому что стал отцом нации.

– Быть отцом нации – большая честь, – сказал тогда Мадиба, – но быть отцом семейства приносит больше радости. А этой радости было так мало в моей жизни.

После того дня, когда мы навестили его в тюрьме «Виктор Верстер», я не видел его до 1993 года, когда мне исполнилось уже одиннадцать. Однажды вечером в бедный квартал Соуэто, где я жил, въехал черный «БМВ» и остановился перед домом по улице Вилакази. Из машины вышел водитель и велел мне сесть внутрь. Я никогда не встречался с ним прежде – это был Майк Мапонья, он давно работал у Мадибы, был его доверенным лицом и другом. Потом я узнал, что моего деда после освобождения сначала возил дядя Майка, но плотный график Мадибы был для него слишком утомителен, и он передал эстафету Майку. Мадибе он понравился и впоследствии проработал у него водителем больше двадцати лет. В этот день ему было поручено забрать меня. Вот только мне об этом никто не сказал.

– Я от твоего дедушки, – объяснил мне Майк. – Он велел мне забрать тебя.

А я такой: что, правда? Или вы разыгрываете меня? Неизвестно откуда приезжает незнакомец и говорит маленькому ребенку садиться к нему в тачку. Ну уж нет!

– Твой дедушка, – повторил Майк. – Ты ведь знаешь, кто твой дедушка?

Я подумал: «Дедушку-то я знаю, а вот тебя – нет, чувак». Родители еще не вернулись домой с работы, а деда я не видел с тех пор, как он вышел из тюрьмы три года назад. Я не собирался никуда ехать с первым встречным, но меня учили уважать старших, поэтому я сказал:

– Простите, сэр, но я не могу с вами поехать.

– Что? Ты что, серьезно? С ума сошел? – Майк открыл дверь и настойчиво повторил: – Давай, малец, садись!

Я стоял на тротуаре, пытаясь придать себе грозный вид. Тут он не выдержал и заорал:

– Хочешь, чтобы я потерял работу? Ты этого хочешь?

– Нет.

– Тогда садись в машину! Я не собираюсь торчать тут весь день!

– Нет.

Так мы препирались довольно долго, пока он не понял, что в машину я не сяду, а запихнуть меня туда против воли не выйдет. В конце концов он сел в машину, хлопнул дверью и укатил, подняв клубы желтой пыли на глазах у соседей.

Когда отец вернулся домой, я рассказал ему о случившемся. Он выслушал меня, нисколько не удивившись, а потом сказал:

– Если этот человек вернется, поезжай вместе с ним.

В голове у меня был миллион вопросов: Поезжать – куда? В прошлый раз, когда я видел деда, он был в тюрьме в сотнях миль от дома. Я знал, что он уже вышел, но где он теперь живет? Сколько я там пробуду? Вернусь ли обратно домой? Теперь он был президентом АНК, и я решил, что дом у него тоже должен быть красивым. Интересно, есть ли там бассейн? А видеомагнитофон? А приставка «Нинтендо»? Конечно же, там будет «Нинтендо», и я решил, что при наличии всех этих вещей согласен пожить у него какое-то время, даже если придется остаться на неделю или две.

Через несколько дней Майк снова приехал на своем большом черном «БМВ». Никаких прощаний – дома никого не было. Я схватил рюкзак и сел в машину. Я решил, что если останусь там ночевать, то мне нужны будут мои учебники, чистые носки и еще пара вещей. Когда мы уже выезжали из нашего квартала, мои друзья прервали свою игру и с восторженными криками стали показывать пальцами на машину, в которой мы ехали. В тот момент я чувствовал себя важной шишкой. Мой район был самой настоящей трущобой, а на подъезде к Хьютону пейзажи вокруг стали намного приятнее. Майк подъехал к большому белому дому, чьи ворота на электронном управлении раздвинулись, пропуская нас внутрь. Он припарковался рядом с гаражом, а я выбрался из машины и не знал, что делать дальше.

– Есть хочешь? – спросил Майк.

Я кивнул.

– Входи. – Он махнул в сторону двери и проводил меня на кухню, где суетились какие-то женщины. Одна из них замерла и оглядела меня с ног до головы.

– Это матушка Ксоли и матушка Глория. – Майк слегка подтолкнул меня вперед. – Это его внук, – сказал он женщинам.

– А имя у тебя есть? – спросила матушка Ксоли.

– Ндаба.

Она кивнула и усадила меня за стол, поставив передо мной тарелку с ужином. Не помню, что это была за еда, но чувствовал себя так, будто бы у меня самый главный праздник в жизни. Я привык питаться сравнительно скромно, в основном рисом с кетчупом, а тут передо мной была целая гора всего. На большой дедушкиной кухне было полно свежих фруктов и овощей, а на плите в кастрюле кипело что-то очень ароматное. Думаю, у каждого члена нашей семьи с этой кухней связаны сладкие и пряные воспоминания, многие из которых собраны в поваренной книге матушки Ксоли «Ukutya Kwasekhaya: Вкус кухни Нельсона Манделы» («ukutya kwasekhaya» значит «домашняя еда»).

Матушка Ксоли была настоящей африканской женщиной, крепко сложенной и добродушной. В ширину она была размером с бегемота, но это не мешало ей всегда пританцовывать, перемещаясь по кухне, чтобы помешать еду в кастрюле или нашинковать овощи на деревянной разделочной доске. Ее полное имя было Ксолисава Ндойия. Она выросла в Восточно-Капской провинции, а готовить научилась у мамы и бабушки и непревзойденно делала традиционные блюда, которые так любил мой дед. Где она только не работала – сначала в разных семьях, потом в еврейском доме престарелых – и теперь могла приготовить все, что угодно, от кошерных картофельных оладий до вкуснейшей рассыпчатой кукурузной каши – умпхококво.

– Вместе с рецептом умпхококво моя бабушка передала мне свои надежды и мечты, – сказала она, ставя передо мной тарелку. – Тата Мандела говорит, что каждый раз, когда я готовлю умпхококво, он вспоминает, как ее с любовью готовила его мама.

Думаю, любовь была главным секретным ингредиентом и в блюдах матушки Ксоли. Все, что она готовила для меня и моей семьи, – от самого маленького сандвича до рождественского ужина, – было наполнено любовью. У каждого ее блюда была своя история.

– Когда у меня появились дети, мама велела мне десять дней подряд есть исидуду, – рассказывала она, раскладывая по тарелкам ароматную кашу из тыквы, капусту карри и тушеную печень. – И с каждой ложкой я чувствовала, как в меня по капле вливаются сила и мудрость всех женщин моего рода.

Она была вечно занята, но всегда находила время, чтобы, проходя мимо, ободряюще сжать мое плечо или проникновенно заглянуть в глаза. И я знал, что могу ей довериться. Что бы ни случилось, она самоотверженно заботилась о Старике и считала своим священным долгом следить за тем, чтобы он был сыт и здоров, для того чтобы взвалить на свои плечи судьбу Южной Африки.

– Тата очень-очень занят, – повторяла она. – И ты не беспокой его, понял?

Я кивнул с набитым ртом.

– Ты ведь знаешь – он очень важный человек. Теперь он президент АНК и готовится к выборам. Вот увидишь, в следующем году он станет президентом Южной Африки, а это очень важный пост. К нему вечно приходят ненормальные люди, недовольные то тем, то этим, и лишние хлопоты с маленькими мальчиками ему не нужны.

– А почему они недовольны? – спросил я.

Она села за стол и принялась чистить горох и ссыпать его в миску.

– Кто-то недоволен тем, что с апартеидом покончено. Кто-то – тем, что с ним не покончили раньше. Кто-то думает, что мир можно изменить за одну ночь, а кто-то – что ничего не нужно менять. Они боятся и обвиняют во всем Мадибу.

– Вот зачем вам ворота.

– Да, – резко ответила она и сурово посмотрела на меня. Потом добавила, уже мягче: – Мой отец говорил: «Высокое дерево ветер гнет сильнее».

– А что это значит? – спросил я.

– Это значит, что ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ РАССТРАИВАЮТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ЕСЛИ НИКТО НА ТЕБЯ НЕ ЗЛИТСЯ, ТО В СВОЕЙ ЖИЗНИ ТЫ НЕ ПРОЯВИЛ НАСТОЯЩЕЙ ХРАБРОСТИ И НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ВАЖНОГО.

Матушка Ксоли ссыпала горох в раковину и открыла воду.

– Большинство людей – и белые, и черные – любят Мадибу. Они знают, что мир изменить нелегко, но сделать это необходимо. Так же как детям нужно ходить в школу и хорошо учиться, – добавила она. – И есть овощи, даже если их не любишь.

Накормив меня до отвала вкуснейшей едой, матушка Ксоли отвела меня наверх и показала мою комнату.

– Я буду жить здесь? – спросил я.

– Тата тебе все объяснит, – ответила она.

Тогда она не сказала мне, что парой дней раньше Старик пришел к ней с матушкой Глорией и спросил, готовы ли они перебраться к нему, чтобы заботиться о его внуке. Она знала, что это не временное решение, но полагала, что он сам должен мне это объяснить. Я понял, что останусь там на несколько дней, и это меня вполне устраивало: никогда прежде у меня не было такой шикарной комнаты. Что уж там – у меня вообще никогда не было своей комнаты, не говоря уж об огромной кровати с мягкими подушками и одеялами! Еще там был телевизор, который стоял на комоде, и огромный, как пещера, стенной шкаф. Из окна открывался вид на цветники и деревья, посаженные вдоль высокой стены вокруг дома. Я плюхнулся перед телевизором: должно быть, я умер и попал в рай! Не знал, надолго ли это, но собирался оторваться на полную катушку.

Когда чуть позже в дверях моей комнаты появился дедушка, я все еще лежал и смотрел телевизор.

– Ндаба! Добро пожаловать!

Я вскочил и вытянулся перед ним, чувствуя себя очень маленьким. Я и забыл, какой он высокий: все эти годы, с того дня, как мы познакомились в тюрьме, видел его только по телевизору. Сейчас же он возвышался надо мной, как высокое дерево из поговорки матушки Ксоли, но вид у него был вовсе не устрашающий и не властный. С его приходом комнату будто бы окутало умиротворение и уверенность в том, что все будет хорошо. То впечатление, которое производил на меня дед, во многом было схожим с тем, как его видел остальной мир – от него исходило отеческое спокойствие, великодушие и тепло. Глубокие морщины в уголках глаз свидетельствовали о том, как он любил смеяться. Держался он всегда прямо и с достоинством, одинаково вежливо и с маленькими детьми, и с главами государств.

– Как у тебя дела?

– Хорошо, спасибо.

Он обратился ко мне по-английски, и я тоже ответил ему по-английски.

– Хорошо, хорошо, – произнес он. – Устроился? У тебя есть все, что нужно?

На этот вопрос я ответить не мог, потому что до сих пор не знал, сколько пробуду у него, но, не желая его беспокоить, сказал:

– Да, дедушка.

– Вот и славно. Вот и хорошо. Мне сказали, ты очень хорошо говоришь по-английски.

Я кивнул: мне не хотелось дать неправильный ответ.

– А африкаанс?

– Нет! – замотал я головой. Большинство моих знакомых считали африкаанс ужасно некрасивым и называли его языком голландских империалистов. Зачем кому-то говорить на африкаансе, а не на коса?

– Выучишь, – ответил дед. – Это очень важно.

Его слова удивили меня.

– Но почему? – начал было я, но умолк, не желая показаться невежливым.

– Я учил африкаанс в школе, – сказал Мадиба. – И когда был на острове, то мог писать и читать на нем лучше, чем мои белые тюремщики. Они стали обращаться ко мне за помощью – перевести письма, разобрать документы. Начальнику тюрьмы приходилось менять охранников каждые полгода, чтобы они не подружились со мной. Он все спрашивал: «Кто охраняет Манделу? Этот? Нет, этот слишком близок к нему. Назначьте того, кто считает его своим врагом».

Дед умолк и вгляделся в мое лицо, чтобы понять, улавливаю ли я ход его мыслей. Но я все еще не понимал.

– Они должны были быть моими врагами, – объяснил он. – Но если ты знаешь язык врага, он в твоей власти. Чтобы победить врага, нужно сотрудничать с ним. Тогда он станет твоим партнером, может быть, даже другом. Этим ты и займешься в школе: будешь учить африкаанс. Договорились, Ндаба?

– Да, дедушка.

Он спросил меня о друзьях. Держался он тепло и вежливо, как всегда, но для меня пока он был абсолютно чужим, и вся эта ситуация казалась мне странной и волнительной, поэтому на его вопросы я отвечал нехотя.

– Ну хорошо, – наконец произнес он. – Со временем мы во всем разберемся. В десять часов – спать.

– Да, дедушка.

Он повернулся к двери, но прежде чем уйти критически, оглядел комнату и кивнул на мой рюкзак на полу у кровати:

– Надеюсь, ты будешь поддерживать в комнате порядок, Ндаба.

– Да, дедушка.

– В богатстве ты живешь или в скромности, порядок – это дань уважения к себе самому.

– Да, дедушка.

– Вот и славно. Спокойной ночи, Ндаба.

– Спокойной ночи, дедушка.

– Тебе точно больше ничего не нужно?

– Ну…

Он улыбнулся и сказал:

– Если будет что-то нужно, скажи.

Я улыбнулся в ответ и сказал:

– «Нинтендо».