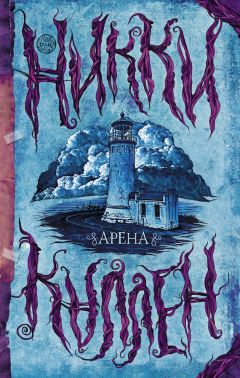

Текст книги "Арена"

Автор книги: Никки Каллен

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Никки Каллен

Арена

© Никки Каллен, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

В 1984 году у группы Duran Duran вышел концертник под названием «Arena». На том диске, который есть у меня, десять песен. Мне всегда хотелось сказать Duran Duran, как они прекрасны. И я решила написать свою «Арену»; названия рассказов – это названия песен из альбома. Просто и концептуально, как тыквенные семечки.

Duran Duran, вы прекрасны!

Все прочие упомянутые-использованные имена, цельные или разбросанные, типа Даниэле Рустиони, Кайла Маклахлана, Венсана Касселя, Сина – это не совпадения – это все те же – тоже признания в любви.

Никки Каллен

Is there something i should know?

Мой отец был военным; окончил Суворовскую академию, «сурововскую» – как он называл ее в разговорах только для нас, «мальчиков», братьев, его двух сыновей; иногда младший брат просил его рассказать – о мечте, о решении; он зачитывался по ночам наполеоновским «Египетским походом», воспоминаниями маршала Жукова; мама вздыхала, будто роняла тяжелое, уходила на кухню, где всегда на холодильнике лежала книга Хмелевской, и курила – длинные белые сигареты, похожие на восковые свечки в православных церквях; она очень быстро устала быть женой военного; каждый переезд для нее становился не обретением, а потерей. А мы втроем оставались разговаривать; это мы умели: строить планы, прожекты по старому стилю; сидеть в креслах – их под нас тоже было три, голубых, плюшевых, с огромными, как лапы, подлокотниками, словно из мультиков медведи; «истинная сущность ваших душ», – приговаривала мама, когда в очередной раз, переезжая, приходилось тащить их на этажи. Жизнь родителей тогда казалась предметом с распродажи – ненужным, но красивым, то, что вспоминаешь, уехав надолго. А своя – белым пляжем в пасмурный день: только проснулся, отпуск, раннее утро, серая пена, выброшенные на берег ночным штормом морская капуста и отполированное стекло. Я всегда собираю такое стекло на море – гладкое, непрозрачное, – как жаль, что не это – деньги… Брат тоже мечтал стать военным; и стал; сейчас он где-то в раскаленной стране, пишет мне иногда письма, словно и не уезжал никуда – словно мы никогда не росли, не взрослели, не расставались; словно он пишет их сам себе; через времена; своему придуманному брату; как я отвечаю ему – не зная, какого цвета сейчас у него глаза. Прошла тысяча лет – двадцать восемь тысяч лет, фантастическое число, фильм «Солярис», замкнутое пространство, придуманное и повторяемое; я разошелся с женой и живу на белом пляже, сочиняю воспоминания, гуляю с собакой, боюсь ее потерять, замерзнуть сердцем. Еще здесь наступает осень, и море выбрасывает по утрам на бледный, как усталые лица, берег морскую капусту и отполированное стекло…

В год, когда брат поступил в академию – мама выкурила на кухне три пачки, я выносил мусор и сохранил одну, – мы опять переехали. Таскать кресла отец нанял грузчиков. Город был небольшой, очень старый; около тысячи лет; из такси он показался мне иллюстрацией к сказкам братьев Гримм. В несколько подъездов дом – из красного кирпича, высокие, узкие, словно стрелы, окна, словно не дом, а храм, – и всюду плющ; сердцевина лета, сирень, жасмин, отравленные короли. Я отнес документы в школу через два квартала – таких же зеленых и готических; а на обратном пути влюбился в девушку: она шла, легкая, как туман, в белом платье – абсолютно белом, хотя был конец рабочего дня, – восхищаюсь людьми, умеющими носить белый цвет, не собирая на подол и локти всю мировую пыль. Волосы у нее были темные, как и глаза – карие; лицо благородное, словно серебро, – я поймал отражение в витрине. Она заметила, что я иду за ней, улыбнулась. В руках она несла толстые, как плюшевые игрушки, пакеты из супермаркета. Я смутился и отстал; зашел в чужой двор – смотреть на красный кирпич стен столетней давности. Старушка, сторожившая на лавочке белье, рассказала, что весь этот квартал застраивался для купцов первой гильдии, – почти все они были связаны родственными отношениями, потому-то все дома одинаковые. «И кто здесь теперь только не живет, от привидений до странников»; и я ушел, рассказав в натуральный обмен основное о своей семье. Мир наполнился сказкой. Никогда он не был для меня отчаянием или страхом; не потому что я счастлив или глуп, надеюсь, – просто мне всегда хотелось говорить – рассказывать – слушать – сейчас писать – как слабость; другие любят сладкое. Когда облекаешь действительность в слова, она теряет общечеловеческий смысл – и становится твоей собственностью, как чувства, успевшие спрятаться в дневник; можно превратить во что хочешь. Вы когда-нибудь играли в «секретики»: когда роешь в земле ямку, кладешь обыкновенный фантик и сверху стекло, и закапываешь, несколько дней молчишь, а потом берешь друга и начинаешь искать, повествуя о невиданной красе? Вот что был для меня мир и что есть теперь – мое воспоминание о той осени в противовес этой – первой старой…

Я искал секрет. Разгадку и при этом – загадку. Все зашифровывал и терял ключ, потом с наслаждением, присущим глотку воды, вспоминал место и звук. Истории, реальность для которых – повод уйти в придумывание историй. Иногда мне казалось, когда я сидел в комнате, полной людей, что зашелестят крылья – огромные, как мосты, – разворачиваясь, будто веер, у меня за спиной…

У нашего подъезда тоже сидели на лавочке старушки. Их кожа напоминала мне газетную бумагу. Они проводили меня взглядами, похожими на снежки за шиворот; дома мама готовила обед.

– Люк, – меня назвали, кстати, в честь Скайуокера, – пока ты не успел скинуть кроссовки, сходи в магазин за солью, а то будете как в «Короле Лире» – страдать без любви…

Я спустился на один пролет – третий этаж – и, передумав идти в магазин, позвонил в первую дверь. Двери, кстати, тоже были одинаковыми, как белые рубашки, – сплошь подделка под черное дерево. Звонок отозвался в глубине квартиры эхом – словно там не было никакой мебели, а лишь полный зеркал танцевальный зал. Потом залаяла собака – тоже издалека; словно в квартире таились целые вересковые пустоши и кто-то охотился; а потом шаги – и дверь открылась, стремительно, как ветер в лицо, – я чуть не упал.

– Да?

Он был моих лет, ну, может, чуть старше – оттого, что глаза темнее и синева на щеках. Бледный, как вещи в сумерках; темные волосы в очень красивом проборе и с челкой, как с фотографий начала века; эдакий Феликс Юсупов. Нос и губы – как нарисованные карандашом средней твердости. Белая рубашка и черные узкие бархатные брюки; босиком. До этого я никогда не видел столь красивых людей – только та девушка в витрине – она напоминала его отражение. Собака, стройная, как туфли на шпильке, колли, запуталась в его ногах.

– Да? – повторил он. – Ты что, оглох? – будто мы прожили вместе не одну жизнь и здорово надоели друг другу – мушкетеры сто сорок лет спустя.

– У вас не будет соли?

– Соли? Которую в еду кладут?

– А есть еще какая?

– Для ванн, у меня сестра любит…

– Давайте, если не жалко.

Он смотрел на меня минуту – с тех пор мне нравятся кинофильмы, использующие молчание, как диалог; потом засмеялся:

– Ты кто? – вот так и выбираешь свою судьбу; но я не успел ответить: сзади меня раздался женский голос:

– Кароль, здравствуй, а кто этот мальчик?

Колли прыгнула сквозь меня в ее объятия – я обернулся, и это была девушка из витрины: вблизи она оказалась настоящей красавицей, словно кольцо из стекла или словарь с застежками, в перламутровом переплете.

– Не знаю; позвонил, попросил соли, не представился.

– Да, не по-английски как-то, – и я представился: – Люк, ваш новый сосед с четвертого.

– А, вы та семья военного, – сказала девушка и заволокла колли в прихожую, сняла ошейник и поводок с вешалки, полной шляп – соломенных, фетровых, с цветами, ягодками, шарфами – словно театральная гримерка. – Кароль, помоги, – парень придержал морду собаки. – А мы брат и сестра, Кароль и Каролина…

– Карамболина, Карамболетта, – спел Кароль фантастически серебристым голосом и подмигнул; пол под моими ногами превратился в стеклянный, и заплавали золотые, пурпуровые рыбы – настолько фантастическими, невероятными были эти брат и сестра, сказочными, как музыка Dead Can Dance, прикосновение к другим мирам. Потом Каролина вышла с собакой, оставив пакеты в прихожей; Кароль сел на черный, без пылинок, песчинок, словно черная дыра, ковер и стал в них шариться по-детски – в поисках интересного.

– Ничего интересного, – констатировал; я же все это время стоял у приоткрытой двери и наслаждался, словно видом из окна: сосны, водопад, Твин Пикс на краю земли. – Можешь сам посмотреть. Ни шоколада «далматинец», ни орехового масла, ни клубничного или персикового венгерского компота…

– Любишь сладкое?

– Люблю.

– Не по-мужски.

– Я не настаиваю на своей мужской природе, как перец на водке, – и засмеялся, будто кто-то поскользнулся на банановой кожуре, – а, ты же любишь соль… Селедку, наверное, винегрет, бульоны всякие… Огурцы. Все, что полезно. Морковку с чесноком…

– Слушай, ты дашь мне соль? А то мы с папой останемся без обеда.

Он неохотно встал, отряхнулся, как от воды, и ушел на кухню, стукнул шкафом, как кулаком; я не удержался, заглянул в пакеты: два палмоливовских геля для душа, бледно-желтые, как луна на исходе, банановые яблоки, черный хлеб, булочки с корицей, всякие крупы, пакеты молока, йогурты… Он кашлянул у меня над ухом – я покраснел, взял соль на белом стеклянном блюдечке и ушел; дверь за мной тяжело захлопнулась, как ворота замка за неугодным вассалом…

Потом мы ели солянку, хлеб с отрубями, кофе из жестянки; куча вещей под ногами – как камни; мама вытащила только тарелки, вилки, кружки, чайник и казанок и подключила холодильник; «мам, – сказал я, – у нас потрясные соседи снизу»; она мыла посуду; тяжелая светлая коса вокруг головы – словно старорусская дворянка; потом вытерла руки пушистым полотенцем, взяла сигарету, тонкую, как соломинка, и только тогда переспросила наконец: «что?»

– У нас очень странные соседи снизу – парень и девушка… очень красивые, с собакой-колли…

– Гражданский брак?

– Нет, брат и сестра; а что, это важно? – удивился я; ну что за уроды эти взрослые: говоришь им о цвете глаз твоего нового друга – странном, как отблеск заката на стекле, – вдруг он вампир? а они тебе: кто его родители, как он учится, куда думает поступать; а потом сам становишься таким – определенным, определяющим, как геометрия…

– Одни, без родителей?

– Да вроде, – в одном городе у меня были знакомые без родителей – два брата, Марк Аврелий и Юэн; их мама умерла от рака, отец не выдержал без нее – застрелился, но они никогда не говорили об этом; я учился с Марком Аврелием в одном классе, он был старше брата на шесть лет – учил его пить, курить, читать древних философов; в их квартире тусовался весь город. – Но они не маленькие…

Тут раздался звонок, как по сценарию, и пришла соседка – тоже знакомиться; с тортом собственного приготовления; «ваш сын?» «да, старший, Люк, второй, Ган, уехал учиться в суворовское» «боже, что вы говорите, это так необычно, а у меня две дочери-близняшки»; поставили чайник, уселись у окна, как куры на насест; «над вами живут Албарны, очень хорошая семья; он, правда, выпивает частенько, но работа такая – своя автомастерская; руки золотые, всю мебель в доме сам сделал, мать – библиотекарь в тюрьме, представляете; очень красивая женщина; у них тоже двое сыновей… А под вами…»

– Люк сказал, какие-то брат и сестра без родителей, – они обе вдруг глянули на меня; я ел торт и тупо покраснел, словно своровал мелочь. – Он попросил у них соли к обеду, я еще не все тюки распаковала…

– Каролина так рано была дома? – удивилась соседка, а я почувствовал запах: любопытства, пыли, лимона…

– Мне открыл парень, – ответил еле слышно, наблюдая, как данное мне откровение от Бога на моих глазах превращается в сплетню-макраме.

– Как странно; кажется, вы первый человек, кто увидел его впервые за пять лет. Калиновские живут здесь уже лет пять, эмигранты из Польши, и все эти пять лет он не выходит из дома… – мама резко повернулась, пепел с сигареты просыпался ей на фартук; и я понял, что ей неинтересно.

– Просто роман какой-то.

– Не роман, а паразит, – резко ответствовала соседка, словно речь шла о позиции нашей страны в новой войне. – Его сестра – гений, молодой ученый, физик-ядерщик; ее пригласили сразу после защиты диссертации в наш космический городок – наш отец сегодня в пять утра уехал туда на служебной машине, работать; чудесная девушка: всегда место в автобусе пенсионерам уступает, поговорит при встрече; а брат живет за ее счет который год, даже в магазин не сходит. Школу давно окончил и болтается без дела…

– Откуда вы знаете, может, он писатель – давно под псевдонимом Нобелевскую премию получил, – сказал я; соседка засмеялась; кажется, она не верила в то, что люди по соседству могут получать премии и вообще – быть не из крови и плоти и желаний; нормальная философия: прекрасные истории случаются с кем-нибудь другим. «Приходите ко мне в гости, за солью, чем угодно, очень буду рада», – мама вышла проводить ее в прихожую, тоже заваленную коробками, тюками, как ворота осадного города; а внутри меня поднялся настоящий белый шторм. Наверное, это было все то же пошлое, бледное, как в холод, любопытство, но мне оно казалось благородным, ведь я в своем мире был положительный герой; мушкетер, рыцарь Розы; два дня мы с отцом распаковывали вещи, кресла, ставили их у окна, не нравилось; двигали к двери, рядом ставили стеллажи, на них – штуки из IKEA и книги – полную «Библиотеку приключений». На утро третьего дня я помыл блюдечко, спустился этажом ниже и позвонил в их дверь. Долго никто не открывал, даже лая не было слышно; «Каролина взяла собаку, Кароль спит», – подумал я; стеклянный домик воображения; еще раз позвонил; звонок у них был обычный – резкое сопрано; приложил ухо к замку, как ковбои к земле; потом поставил блюдечко под дверь, написал на листочке из блокнота с дневником моего сердца «спасибо» и шагнул по лестнице вниз, к улице; нужно еще забежать в школу – посмотреть расписание. Дверь позади меня открылась.

– Ну, чего тебе? – голос его прозвучал сердито, будто его оторвали от классного детектива.

– Блюдечко принес, вернуть, – он сшиб его дверью, оно покатилось, как яйцо, вместе с запиской к ступенькам, но я поймал.

– О господи, – сказал он, взъерошил волосы; в белой приталенной рубашке, с рукавами, закатанными под тонкие, как ветки, локти, и в этих бархатных штанах он казался богом, человеком с постера; совершенный и изящный, как восемнадцатый век. – Слушай, ты не мог бы выгулять Миледи Винтер? Я обычно ее так отпускаю, с ошейником, и она всегда возвращалась, но я все жду, что не вернется…

Я поднялся. Он впустил меня в прихожую, свистнул собаку, начал бороться с ошейником, поводком и рыжими лапами.

– Шарлотта Бейль, Миледи Винтер, леди Кларик – как в кондитерской, я бы не выбрал…

– Каролина назвала, – он увернулся от языка, – ее любимая книжка. Она же там в основном под этим именем… А ты, часом, не Скайуокер?

– Да, а мой брат – Ган. Папа обожает «Звездные войны».

– А ты?

– Да, ничего не имею против в выходные с тазиком оливье.

– А меня назвали в честь Папы Римского: я родился в день, когда в него стреляли; мои родители католики, для них это было важно… Главное – это найти то самое имя; гласные-согласные, цвет-звук-вкус; национальная принадлежность не имеет значения. Правда? Ненавижу сугубо национальные литературы, хлорированную воду и сплетников…

Я ушел гулять с Миледи Винтер; она была сильная, как ветер; весь квартал красных домов-близнецов тихо полоскался за ней в невесомости, пока она гоняла голубей; последними мышечными усилиями я повернул, как старинный резной штурвал, домой; Кароль уже ждал на пороге; «в окно посмотрел», – объяснил, и я представил, как отгибается украдкой край малиновой занавески: не дай бог внешний мир заметит, что им кто-то интересуется… Из квартиры тянуло кофе с корицей.

– Спасибо.

– Не за что. Хотя – есть за что; угостишь кофе?

– Гм… – он наклонился к собаке, и я стал местом, освещенным луной. Решил отомстить.

– Ты не любишь сплетников, потому что о тебе сплетничают. Погоди, как там: не работает, сидит на шее у сестры, такой хорошенькой и хорошей девушки, и – самое скандальное и нетерпимое – никогда не выходит из дома. Подвергнуть его аутодафе!

Он медленно распрямился, сжал перламутровые кулаки, и я подумал: «о нет, кажется, не отомстил, а обидел; сейчас ударит»; хотя честных людей трудно обидеть, они в основном экзистенциалисты, привыкли отвечать за свое существование.

– Ведут с Каролиной нравоучительные душевные беседы на лестнице, когда она с работы приходит с тяжелыми пакетами… – прошипел он, словно лопнул воздушный синий шар. – Старые, жирные, пыльные бляди. Слава богу, моя сестра слишком хорошо воспитана в отличие от них; молча выслушивает и спрашивает еще: «а как ваше здоровье?» Если я не выхожу из дома, так это чтобы с людьми не встречаться, с подобными им; которым есть дело до всего, потому что у них нет своих дел. Что же до работы – я в месяц зарабатываю больше, чем весь этот дом за год.

– Взламываешь коды центральных банков? – я захотел написать сценарий приключенческого фильма с кареглазым хрупким героем без героини. – А я тебе расскажу, о чем мой будущий роман.

– Думаешь, твой секрет стоит моего?

– Думаю, да; я же будущий нобелевский лауреат по литературе, – он засмеялся и открыл дверь; я вошел, а он побежал на кухню спасать кофе – вернулся с розовым пушистым полотенцем через плечо: – Тебе что, особое приглашение нужно?» Миледи Винтер скакала вокруг меня, записав, похоже, во что-то симпатичное, мелкое, вроде голубя; я снял кроссовки и прошел в его комнату – комнату Кароля Калиновского, самой загадочной жизни после моей: малиновые, плотно задернутые занавески, малиновый тюль под ними, вместо обоев – роспись, огромный сад, полный птиц, золотых и розовых плодов; сад рисовала Каролина, узнаю я потом; еще она вышивала копии знаменитых картин – Брейгеля, Босха, Вермеера; плазменный монитор, куча дисков и журналов на толстом темно-красном паласе; плетеная темная мебель, столик из стекла и горы подушек всех цветов темно-красного: малинового, бордо, винограда, клубничного со сливками, ярко-вишневого, свернувшейся крови, багрянца, брусники, красного дерева, махровой розы, переспелых яблок, рубина, граната; на них Кароль сидел и спал, укрываясь клетчатым мохеровым шотландским пледом. Я будто попал внутрь коробочки для обручального кольца; свет здесь шел от монитора и от красной лампы в форме губ Мэй Уэст; поднял один из журналов, каталог элитной женской обуви: каблуки красные, из времен Людовика-Солнце, пряжки с бриллиантами и рубинами; как в этом можно ходить – невообразимо. Кароль принес кофе, пах он жареным; крошечные серебряные чашки; сахар кубиками, брать щипцами; я нащупал подушку, не промахнулся: «ну?»

– Я дизайнер, – сказал он, – придумываю раз в год для одного знаменитого дома мод пару женских туфель, тем и живу, – а потом открыл шкаф-купе: полки от пола до потолка, вместо классических книг – золотые обрезы, Вавилон и Средние века – женские туфли.

– Это все твои? – смог только спросить я, шокированный, как порнографией; он опять засмеялся: «нет, я же сказал: пару в год; этого достаточно, чтобы забыть о деньгах на весь следующий год; это очень известный дом и очень большие деньги»; «но тогда ты знаменитость» «да ну, чушь; мое имя даже не упоминается» «э-э, несправедливость» «ты что, тщеславен?» «конечно, я же писатель; авторские права и прочая» «понятно»; сел на подушку рядом, скрестил ноги и стал смотреть на свое сокровище: они стояли, неповторяемые пары, будто затаившись, будто скоро-скоро зазвенят колокольчики – и они пустятся в пляс: красные, золотые, синие, с камнями и в сеточку, на каблуках из стекла и металла, замшевые, осенние, кожаные, пахнущие зверями и пудрой, вышитые по бокам бисером и разноцветными нитями – узоры всех культур: кельтов, римлян, греков, славян, эвенков, якутов, монголов; египетские сандалии – словно из дерева вырезанные, сплетенные из серебряных нитей, алая подошва; «какие нравятся тебе больше всего?» – спросил он через час; только через час мы очнулись, словно попали на спектакль, – честное слово, я слышал голоса; голова кружилась, как после крепких сигарет и долгих рассказов; и я указал на эти – Кароль встал, снял их с места. Весили они граммов двадцать всего лишь – еле-еле уловимые, точно в паутину попал рассвет; «изо всех сил ты жаждешь легкости – такой, рекламной: бег по пляжу, утро; на самом деле жизнь у тебя тяжелая – это-то и гнетет»; «это что, тест?» – спросил я; Кароль улыбнулся и поставил туфли на место. И я понял, что никакой он не извращенец, – просто поймал красоту.

– Еще кофе?

Потом я поднялся к себе, принес ему свои рассказы – вернее, наброски к роману; мне хотелось создать что-то вроде фильма «Твин Пикс» – я его обожал; маленький городок, вокруг леса; и вот среди всего этого начинает происходить – не зло; а все сразу. В самом начале есть девушка-психолог, она ясновидящая – иногда, когда не спится; выходит на кухню пить кофе, который в моем романе станет таким, каким меня угощал Кароль, – в серебряных крошечных, как камешки с пляжа, чашечках, абсолютно восточный, настоящий, древний, как инстинкт выживания; и вот ей приходит вызов – интересный случай по теме ее работы: девочка из неблагополучной семьи, причем даже не католиков, видит Деву Марию и святых. Девушка-психолог едет; а с другого конца света приезжает в этот город за этой же поэмой еще один главный персонаж – молодой и красивый, как вещи, священник. Они встречаются, девушка-психолог в него влюбляется; и растут две совершенно бессвязные друг с другом истории – о девочке, видящей святых, и о парне из этого же городка; у его родителей лесопилка; он как раз из семьи католической; простой рабочий, у них так принято – знать все азы мастерства; он видел в лесу человека, закапывающего труп; раскопал, увидел девушку в полиэтилене, обалденной красоты; влюбился и закопал обратно; никому не сказал, кроме священника. Кароль читал, комментировал весьма здраво; я узнал, что его любимый писатель – Марсель Пруст; «нам обоим делать нечего, вот мы и знаем все о мелочах», – сказал он; поправил кое-что о католиках. «У нас бесконечное чувство вины, понимаешь, тяжелая такая вера»; объяснил, что есть Розарий, показал часослов; «твой священник обязательно должен обращать внимание на часы». Потом мы пошли готовить ужин – я и не заметил, сколько прошло лет; «двадцать восемь тысяч»; макароны с толстыми сосисками; кетчуп с яблоками и укропом; «домашний, – сказал Кароль, – правда-правда, я сам его делаю; я все делаю по дому, только мусор не выношу и собаку не выгуливаю: это связано с моим чувством… как бы это сказать…» «брезгливости перед миром?» «в общем, верно; эдакий вечный острый приступ агорафобии…»

Я вышел от него совершенно разбитый и влюбленный.

– Эй, Люк, – окликнул он меня, когда я был на третьей ступеньке к себе; в подъезде между пролетами уже включились бледно-желтые, будто кислые, лампочки, – ты свои рукописи забыл, – помахал папкой-файлом с моим романом.

– А, оставь себе, у меня есть оригинал, – я засмеялся, счел за хорошую шутку.

– Очень лестно, но мне не нужно, – он не засмеялся: он охранял свой мир, – я коллекционирую только туфли.

– А я могу ведь и обидеться, – но уже спускался, боясь обидеть его.

– Мне все равно, знаешь, – я забрал роман, а потом спросил, можно ли зайти еще. – Не знаю, причины нет, – и закрыл дверь, тихо-тихо, не хлопнув перед носом, как тогда; а словно занавес. «Жди продолжения», наверное, – и я поднялся домой, получил нагоняй: где, зачем, завтра рано вставать – понедельник, новая школа; белый воротник, рюкзак…

Я не понял тогда, что Кароль принадлежит только себе и больше никому; что его мир намного больше моего и даже больше реального, для меня, пустого, он стал очередным уловом в море чудаков, блестящей форелью, которой можно похвастаться в кабачке; безусловным, как рефлекс, другом, собственностью, фантиком под стеклом – будто я не нашел его, а создал…

А школа оказалась хорошая – гимназия с гуманитарным уклоном; стрельчатые окна, заросшие плющом. Садись и пиши – исторические детективы с красивым героем, как Акунин. Предметы можно было выбрать самому, от чего я пришел в восторг, не совсем здоровый, правда; теория о взаимосвязи всего и вся в мире меня смущала; но все равно в моем дневнике в итоге оказались подряд истории Древнего мира, Отечества и мировой культуры; два языка современных, английский и французский, плюс мертвый – латынь; еще риторика, психология и литература с двумя семинарами в неделю. «С ума сойти, а где же физика, астрономия, биология, ОБЖ? – воскликнула мама. – Реальная жизнь тебя не интересует?» Папа давно знал, что я собираюсь стать писателем, из кресельных разговоров; поэтому не удивился, что я выбрал настолько гуманитарный класс; «смотри, не деградируй, – сказал только, – повторяй таблицу умножения на ночь, как в советские времена вместо Отче наш, а то будут в магазине обсчитывать». Класс оказался тесной компанией: все учились вместе с первого и росли в этих купеческих красных домах в плюще; ажурные решетки; писали стихи, читали их с выражением; у кого-то уже имелись публикации в столичных литературных журналах. Внутри компании тоже существовали компании; мне казалось порой на семинаре по обсуждению Толстого, что я в каком-нибудь французском литературном кафе; у окна столик экзистенциалистов, у двери – семиотиков. Я попал в одну из них – литературную группу «Овидий»; черт знает, почему они себя так называли; «занимайся миром, а не войной»; Оскар Уайльд, Джек Керуак, Кастанеда, Паскаль – все в них смешалось, как в шейкере. Итак, я. Люк. Франция и Америка. Круассаны с кетчупом. Невысокий и худой. Цвет глаз зависит от света: утром голубые, днем зеленые, в пасмурный день серые, вечером почти синие. Литература, как живая и незнакомая девушка этажом ниже, «Зуд седьмого года», сводила меня с ума. Александр: узкие джинсы, бледное вытянутое лицо, очки как у Леннона, клетчатая рубашка, галстук-веревочка; казалось, он выпал с балкона, на который выскочил, когда пришел муж, – провисел над улицей всю ночь, промерз, забыл, кого любит; обожал политику и группу U2. Димитр – его двоюродный брат, но другого племени, языка, времени – как Греция и Рим; высокий, стройный, длинноногий, элегантный, словно все дни только и делал, что подбирал галстуки, учился их завязывать, писал об этом статьи в мужские журналы девятнадцатого века витиеватым, как французские кулинарные рецепты, слогом; огненно-рыжий, глаза желтые, а брови и ресницы – абсолютно черные. Ярек, музыкант и рок-поэт, играл в одной группе в городе на флейте; в каком-то арт-кафе по ночам; оттого часто спал на уроках в локтях; его окликали, он зевал под хохот всего класса; но если вопрос повторяли – отвечал безупречно; когда все успевал – мрак; толстый, мягкий, словно щенок, даже в солнце – в черных, с узором поперек груди свитерах; и его девушка – вернее, я так и не понял, девушка или просто у них была своя, особая, странная, как зарницы, радуга, мокрый снег, дружба, – о такой мечтаешь – носить ей портфель, провожать; держаться на переменах за руки, всегда и везде ходить вместе – в школьную столовую, на праздники, в магазины, к друзьям; кидать через головы неподозревающих записочки из розовой разлинованной бумаги… Ее звали Мария – девушка, в которой нет ничего особенного; но когда я спросил ее, обернувшись, шепотом, сколько еще времени осталось до конца урока, – она что-то читала, подняла на меня глаза, из окна падал прямо ей на щеку свет, – мне показалось, что она сейчас медленно взлетит, как Ремедиос из «Ста лет одиночества». Я испугался и схватил ее за руку; не мог отвести от нее глаз; мир замер и сжался, словно в ожидании дождя; а потом прозвенел звонок, и я со стыда быстро все побросал в рюкзак и убежал домой со страшно бьющимся сердцем; «влюбился, влюбился», – повторял мой пульс; и она приснилась мне ночью – летящая над землей в белых простынях… Она первая подошла ко мне через два дня: «прости, я тебя напугала; напомнила что-то страшное из прошлого?»; я засмеялся такой мелодраматичной трактовке и объяснил про Ремедиос – трусливым я не был. Она обдумала и тоже засмеялась: «я не читала, но звучит лестно – вознестись и сниться по ночам»; «стихов я не пишу» «а что пишешь?» «роман». Она позвала Ярека, собственно, так я с ними и познакомился… Они приняли меня легко, без прозвищ, без насмешек, без снисходительности, без этого «ах, новенький»; а я слушал их вовсю: это было мое правило – собирать людей, как камешки или бабочек, – все равно отношений теснее, чем с камнями и бабочками, у меня не получалось из-за постоянных разъездов; я смирился, любил людей такими, какими они хотели мне казаться.

Мы собирались на переменах в одном месте в гимназии – у эркера, там стояли кресла и большой цветок; здесь можно было говорить о чем угодно: о снах и ассоциациях, последних прочитанных книгах и прослушанных дисках, Сатурне, деревьях, антиквариате; мы и говорили обо всем; словно собирались писать энциклопедию. Они были не снобами, а самыми что ни на есть обычными; книги и музыка не становились для них выходом в свет, маркой одежды. Например, Мария постоянно перечитывала одно и то же – Перес-Реверте и Крапивина. Про то и говорили. Димитр любил готовить. Приглашал на ужины; мы приходили. Я потом рассказывал рецепты маме; она не верила, что мальчишка умеет так готовить; «зачем ему?» «нравится». Она качала головой и закуривала новую сигарету… Александр мечтал вступить в ИРА – повоевать, в общем; когда я сказал, что у меня отец военный и брат в академии, он взвыл от зависти: «я бы на твоем месте…»; «ты не на его месте; ты вообще не представляешь реальности», – резко ответствовал Димитр; у Александра зрение было минус восемь – с таким никуда не возьмут; но он бредил – ракетными войсками, спецназом, прочим бредом; сочинял книги про наемников. На одной из перемен я прочитал им свой роман, который так не оценил Кароль, – им он показался гениальным. Кстати, про Кароля я тоже однажды рассказал; с того вечера я звонил несколько раз: с книгой Перес-Реверте «Фламандская доска», которую прочитал за ночь, и мне показалась она нестерпимо похожей на Кароля; и с апельсинами и булочками приготовления Димитра. Миледи Винтер лаяла сквозь дверь, но он мне не открыл… Они отреагировали, как в фильме: кто есть кто. Димитр захотел с ним познакомиться, поговорить об обуви, моде, вообще о красоте; Александр начал рассуждать о польском Сопротивлении, а Ярек даже не поверил, что такой парень существует: «ты ведь его придумал, Люк, но это круто, да, парень, который собирает женские туфли и никуда не выходит… если не будешь про это писать, подари». Мария посмотрела на меня так, словно я сказал ей, где лежит вещь, которую она ищет уже несколько лет. Вечером, возвращаясь со школы – две контрольные по историям, – опять позвонил; стояла тишина; наверное, Миледи Винтер взяла Каролина. Я вырвал из блокнота лист, написал, как мои дела, о ребятах, о погоде – был самый разгар золота и синевы; целое письмо; а через несколько дней после разговора о Кароле в гимназии должен был состояться Осенний бал. Каждому на парту лег пригласительный из желтой фольги; «две персоны, вы и ваш спутник»; я обернулся к Марии, спросить: ей идти обязательно с Яреком или она может пойти для разнообразия со мной; Мария объяснила мне, что в этом прикол: каждый гимназист должен привести не-гимназиста; «Ярек в прошлом году приводил свою бабушку, а Димитр – свою: они выдали такой фокстрот – просто супер», – и засмеялась. Я подумал, не пригласить ли маму; мама отказалась; села на подоконник, закрылась Хмелевской, закурила; папа позвонил, сказал, что вернется после полуночи; она сразу ощутила себя брошенной; тогда я спустился этажом ниже. Позвонил. Открыла Каролина.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?