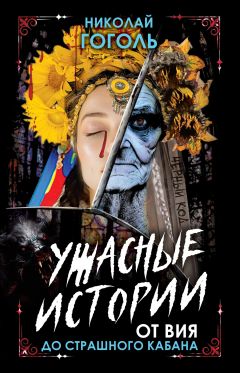

Текст книги "Ужасные истории. От Вия до Страшного кабана"

Автор книги: Николай Гоголь

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 27 страниц)

«Чем будем принимать гостей, пан? с луговой стороны ляхи идут», сказал, вошедши в хату, Стецько.

«Знаю, зачем идут они», вымолвил Данило, подымаясь с места. «Седлайте, мои верные хлопцы, коней! Надевайте сбруи, сабли наголо! Не забудьте набрать и свинцового толокна! С честью нужно встретить гостей. А вы», – сказал Данило, выходя на двор и отделяя из кучи собравшихся козаков надежнейших: «оставайтесь дома сторожить <?>, чтоб не досталось нечистому племени опоганить наши хаты!»

Но еще не успели козаки сесть на коней и зарядить мушкеты, а уже ляхи, как осенью упавший с дерева на землю {Далее было: пестрый} лист, усеяли собою горы.

«Э, да тут есть <с> кем переведаться», сказал Данило, поглядывая {Далее было: незаметно} на толстых панов, важно качавшихся впереди на конях в золотых жупанах, и прислушиваясь к гиканью их: «видно еще раз доведется мне {Вместо «мне»: нам} выступить, погулять на славу. Натешься же, козацкая душа, в последний раз. Гуляйте, хлопцы, пришел наш праздник!» И пошла по горам потеха! И запировал кровавый пир! Гуляют {Далее было: сабли} мечи, летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова. От дыму слепнут очи. Всё перемешалось. Но козак почует и познает, где друг, где недруг. Прошумит ли пуля, – валится лихой седок с коня. Свистнет сабля – катится по земле голова, бормоча языком несвязные речи. Но виден в толпе красный верх козацкой шапки пана Данила, мечется в <?> глаза золотой пояс на синем жупане, вихрем вьется грива вороного коня. Как сизогрудая <?> птица, мелькает он там и там, покрикивает, машет дамасской саблей и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак, гуляй, козак, тешь {весели} молодецкое сердце, но не заглядывайся на золотую сбрую, жупаны! Топчи под коня золото и каменья! Коли, козак, гуляй, козак, но оглянись назад: нечестивые ляхи зажигают с другой стороны хаты. И, как вихорь, поворотил пан Данило назад, и {Далее было начато: красный} шапка с красным верхом мелькает около хат, и реде<е>т вокруг {около} него толпа. {Далее было: Час и два} Не час, и не другой бьются ляхи, козаки; немного становится тех и других. Но не устает пан Данило, сбивает с седла {колет пикой} длинным копьем своим, топчет лихим конем пеших. Уже очищается двор, уже начали разбегаться {бегут} ляхи, уже {Далее было: сдирает} обдира<ю>т козаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую, уже пан Данило сбирается в погоню и глянул, чтобы созвать козаков своих… И весь закипел яростно, дико сверкнул очами: ему показал<ся> Катеринин отец – вот он стоит на горе и целит в него <?> мушкет. Данило свирепо гонит коня прямо на него… Козак, спрячься, на гибель идешь! Мушкет гремит. Колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда колдуна и чудная шапка. Зашатал<ся> козак, повалил<ся> с коня на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану: лежит пан его, протянувшись на земле и закрыл карие очи. Алая кровь закипела на груди. Но, видно, {Вместо «видно»: он} почу<я>л верного слугу своего. Тихо приподнял веки свои, блеснул {Далее было: чудно} очами: «Прощай, Стецько!

Скажи Катерине, чтоб не покидала сына. Не по<ки>дайте и вы его, мои верные слуги», и затих. Вылетела козацкая душа из дворянского тела. Посинели уста, спит козак непробудно. Зарыдал верный слуга, припав к своему пану. Не слышит уже его пан. Приподнялся верный слуга и машет рукою Катерине: «Ступай сюда, пани, ступай! {Далее было: твой} Подгулял твой пан: лежит он пьяненек на сырой земле. Долго не протрезвиться ему». Всплеснула {Прибежала Кате<рина>} руками Катерина и повалилась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой! ты ли лежишь тут, закрывши очи? Встань, мой ненаглядный сокол, протяни ручку свою, приподымись <1 нрзб.> Погляди хоть раз на твою Катерину, пошевели устами, вымолви хоть одно словечко!.. Но ты молчишь. Ты молчишь, мой ясный пан. Твои… {Далее было: уста твои сини} Ты посинел, как Черное море. Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холодный, мой пан? Видно не горючи мои слезы! Не в мочь им согреть тебя! Видно не громок плач мой, не про<бу>дить им тебя! Кто же поведет теперь полки твои? Кто понесется на твоем вороном конике? Кто {Далее было: загукает молодецким голосом перед козаками} громко загукает и замашет саблей пред {перед} козаками? Козаки, козаки, где честь и слава ваша? {Далее было: козачества} Лежит честь и слава ваша, {козачества} закрывши очи на сырой земле. Похороните ж меня, похороните меня вместе с ним, засыпьте мне очи землею! Надавите мне кленовые доски на белые груди. Мне не нужна больше {теперь} красота моя». – «Нет, пани, ты не властна делать, что тебе хочется», сказал Стецько: «ты должна выполнить то, что приказал тебе твой пан. При отходе души своей он завещал, чтоб ты сберегла ему сына и вырастила его. {сына} Вы оставайтесь тут, хлопцы», продолжал он, оборотившись к обступившим тело козакам и рыдавшим, как малые дети. «Я пойду, соберу наших. Ляхи уже услышали про наше горе и ворочаются назад. Сердце так чует, что уже шумят они в подвале. Меды поотпечатаны, и вино хлещет из воронок. Упьются они тем вином навеки, никому из них не выйти на свет! Мы отпоем кровавую панихиду своему пану». Блеском засверкали козацкие очи, быстрее молнии взлетел он на коня, громко гукнул и гук отпр<… > <?> за горою, за лесом, за полем, и козаки, как птицы, слетелись на призыв {Далее было начато: в} и с гиканьем обсыпали гору.

X

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет. Ни прошумит. {зазвучит} Глядишь и не знаешь, идет или не идет {В автографе: идут и не идут} его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому {Далее было начато: земле} миру. Любо тогда и жаркому солнц<у> поглядеться с вышины {Вместо «с вышины»: све… <?>} и погрузить лучи {Далее было: свои} в холод стеклянных вод и прибрежным лесам с яркою [зеленью] отсветиться в {Далее было: прибрежных} водах. Зеленокудрые! они толпятся вместе с полевыми цветами к водам {берегам} и, наклонившись, {Далее было: гляд<ят>, не могут наглядет<ься>} глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым {сво<им> чистым} своим изображением, и усмехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями. {Далее было: А} В середину же Днепра они не смеют глянуть. Никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него: редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда всё засыпает: и человек, и зверь, и птица, а бог один величаво озирает с вышины и небо, и землю, и величаво сотрясает ризу. От ризы сыплются звезды. Звезды горят и светят над миром, и все разом отдаются в Днепре. Всех их держит Днепр в темном лоне своем. Ни одна не убежит от него, разве погаснет в небе. Черный лес, унизанный спящими воронами, разломанные им древние горы, свесясь, {Далее было: под ним оттеняют его, хотят его закрыть} силятся {[чернее с берегов чер…

<?>] хотят} закрыть его хотя длинною тенью сво<е>ю. Напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий-синий ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня, виден {В автографе: увиден} за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око <1 нрзб.> Нежась и прижимаясь, {Вместо «Нежась и прижимаясь»: Роскошно посереди ночи и; далее было: дает по себе} жмется теснее [к] <1 нрзб.> [берегам], лугам от ночного холода. [При мимолетном ветре вдруг сверкнет, поманя] серебряная струя и она вспыхивает [будто] полоса дамасской сабли, а он, синий, снова заснул. {Далее было: и тогда} Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире. Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат и молния, изламываясь промеж туч, {переламывает тучи} разом осветит мир, – страшен тогда Днепр: водяные холмы гремят, ударяясь о {об} горы и с блеском и стоном отбегают назад, и визжат, и плачут, и заливаются вдали, <как> старая мать козака, выпро<ва>жи<ва>ющая своего сына в войско. Разгульный и бодрый едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив {Далее было: набекрень} козацкую шапку, а она, рыдая, бежит за ним, хватается за стремя, ловит удила, ломает над ним руки и обливает его жаркими слезами.

Дико чернеют промеж ратующими волнами обгорелые пни и камни на выдавшемся берегу и бьется об берег, подымаясь вверх и опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из козаков посмел гулять в челне в ту пору, когда рассердился старый Днепр? Видно, ему неведомо… Лодка причалила, и вышел из нее накинутый кобеняком колдун. Невесел он: ему горька тризна, которую совершили козаки над убитым паном своим. {Далее было начато: там что-то} Немало поплатилось {пропало} [ляхов]: {Далее: сорок (не зачеркнуто)} 44-х панов [сожгли] со всем – с сбруею и жупана<ми>, до 33-х холопов изрублено в куски. По каменным ступеням спустился он между обгорелыми камнями <?> вниз, где глубоко в земле была чудная его хата, и {Далее было: как вышел} тихо вошел он, – не скрипнули и двери. Хата была без свечей, нетопыри мелькали взад и вперед, и знаки стали меняться по стенам. {Далее было:

Тихо поставил он, молча, горшок} Не озираясь, покрыл он стол белою скатертью, поставил горшок и стал бросать длинными руками своими какие-то неведомые {чудные} травы. Потом взял кухоль, выделанный с какого-то чудного дерева, почерпнул им воды и стал лить, шевеля губами и творя какие-то нечистые заклинанья. Свет в светлице уже стал розовый и падал ему на ли<цо>, и страшно было тогда глянуть в лицо, – оно казалось кровавым, глубокие морщины только чернели на нем и глаза как будто горели.

Нечестивый грешник! уже и борода давно поседела, и лицо изрыто морщинами, и высох весь, а всё еще творит богопротивные умыслы. Посереди хаты стало опять {Далее было: бело} с дивным сиянием белое облако и что-то похожее на дикую радость сверкнуло на лице его. Но отчего же стал он недвижим с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиной поднялись у него на голове? В серебряном облаке перед ним светилось чье-то чудное лицо, непрошенное, незванное явилось к нему в гости, яснело, чем дальше, больше и вперило в него неподвижные очи. Черты <1 нрзб.> глаз, губы, очи, – всё незнакомое ему: никогда во всю жизнь свою он его не видывал. {Далее было: отчего же он} И страшного кажется в нем мало, а непреодоли<мый> страх напал на него. А незнак<ом>ая дивная голова сквозь облако также неподвижно глядела на не<го>. Облако уже и пропало. А неведомые черты еще резче выказались, и острые очи не отрывались от него.

{Далее было начато: ди<ким>} Колдун весь побелел, как полотно, диким, не своим голосом вскрикнул он, опрокинул горшок. Всё пропало.

XI

«Спокой себя, моя {Начато: Спокой[ся, мое]} любая сестра», говорил старый есаул Горобец: «сны редко говорят правду».

«Никого не бойся», говорил молодой сын его, хватаясь за саблю: «никто не посмеет тебя обидеть».

«Приляг, сестрица», говорила молодая жена его, {Далее не зачеркнуто: невестка} «я позову старуху-ворожею: против нее никакая сила не устоит: она выльет переполох тебе».

Пасмурно, {Далее было: с} мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. {Далее было: и тяжело} «Я сама устроила себе погибель: я выпустила его», простонала она: «мне на земле {нигде} нет {Было вписано: и не} покою. {Далее было начато: от} Может быть, за грехи мои не будет и на том свете от него покою. Вот уже десять дней я у вас в Киеве. Горя и капли не убавилось. {Далее было: ну} Думала, буду хоть в тишине растить {Далее: он отмстит (не зачеркнуто)} на месть за отц<а> сына… буду… Страшен, страшен привиделся он мне во сне. И, {Далее было: вот не знала} боже сохрани, и вам увидеть его. Сердце мое до сих пор бьется. Дух занимается в груди. Я зарублю, Катерина, {Далее было: кричал} твое дите, кричал он, если не выйдешь за меня замуж… {Далее было: и зарыдала как} Я заруб…» речь остановилась на устах у ней и, зарыдав, кинулась она к люльке, и испуганное дитя протянуло ручонки и закричало.

Кипел и сверкал сын эсаула и от гнева, слыша речи, [не находил слов].

Расходился и сам {Далее было: старый} эсаул Горобец. {Далее было начато: от} «Пусть по<про>бует {Далее было: старый} окаянный антихрист придти сюда: отведает, бывает ли сила в руках старого козака. Пусть придет он поглядеть, как [будут] растаскивать нечистое тело его вороны, прежде нежели чорт придет за его душою. Бог {Далее было: святой} видит», говорил он, подымая прозорливые очи, {Вместо «прозорливые очи»: руки, не летел ли, замешкал ли я минутой} «не летел ли я подать {дать} руку брату Данилу. Его воля! {воля святая} Застал его на холодной постели, на которой уже много-много улеглось козацкого <народа>. Зато не пышна разве была тризна по нем, {Далее было: и убежал} выпустил ли хоть одного ляха живого? Успокойся, мое дитя. {Далее было: говори<л>} Никто не посмеет тебя обидеть, разве и меня не будет, ни моего сына».

Кончив слова свои, старый эсаул пришел к люльке. {колыбели} Дитя засмеялось и протягивало к нему ручонки, увидевши висевшую на ремне у него в серебряной оправе красную люльку и привеш<енный> к ней гаман с блестящим огнивом. «По отцу пойдет», сказал старый эсаул, снимая с себя люльку и отдавая ему. «Еще от люльки не отстал, а уже думает курить люльку». Тихо вздохнула Катерина и стала качать колыбель, и все сговорились {согласились} провесть ночь вместе и, {Далее было: все ско<ро>} мало погодя, уснули все, а с ними Катерина.

На дворе и в хате всё было тихо, не спали только козаки, стоявшие на стороже. Вдруг закричала диким голосом, проснувшись, Катерина, и за нею разом проснулись <все>. «Он убил, он зарезал», без памяти кричала Катерина и кинулась к колыбели. Все обетупили колыбель <и> окаменели от ужаса, увидев, что в ней лежало неживое дитя. Ни звука не вымолвил ни один из них, так страшно сделалось всем. Уже опамятовались иные, но все стояли бесслов<ес>но, помышляя о таком неслыханном злодействе. {Далее было: Исти<нно>} Бог <не> глядит на грешную землю, если нет уже казни такому неслыханному злодейству.

XII

Далеко от Украинского края, проехавши {Вместо «проехавши»: далече Литвы} и Польшу, минуя и многолюдный город Лемберг, идут рядами высоковерхие горы. Гора за горою, будто каменными цепями перекидывают они вправо и влево землю и обковывают ее каменной толщей, чтобы не прососало шумное и буйное море. Идут каменные цепи и в Валахию и в Седмиградскую область и громадою {сторожами} стали меж галичским и венгерским народом. Нет таких гор в нашей стороне. Глаз не смеет оглянуть их, и на вершину иных не заходила и нога человечья. Чуден и вид их: н<е> задорное ли море выбежало в бурю из широких <берегов>, вскинуло вихрем на воздух безобразные волны и они, окаменев, остались {стали} недвижными на воздухе. Не оборвались ли тяжелые тучи, гремя по небу, и загромоздили {Далее было: а. потому что б. ибо и серый цвет их походит на тучи в. схож (не зачеркнуто)} [землю], ибо и на них такой же серый цвет, и белая верхушка блестит и искрится при солнце. Еще до Карпатских гор услышишь русскую или ляшскую молвь, а за горами еще кой-где отзовется как будто то неродное слово, а там уже и вера не та, и говор не тот. Живет народ не малолюдный, народ [венгерский]. Ездит на коне, рубится {Далее было: не ху<же>} и пьет не хуже козака, а за конную сбрую и ясные кафтаны не {Далее было: жалеет} скупится вынимать из кармана червонцы. Раздольны и велики есть между горами озера; как скло, недвижны они и, как зеркало, отда<ю>т в себе голые вершины гор и зеленые подошвы их. Но кто {Далее было: при звездах} середи ночи, блещут или не блещут звезды, едет {мчится} на огромном вороном коне? Какой страшный богатырь с нечеловечьим ростом скачет под горами, над озерами, ездит<?> исполинским конем в <1 нрзб.> в недвижн<ом> озере, {в недвижных озерах} и бесконечная тень скоро мелькает по горам. Блещут чеканеные латы, при нем топор; гремит при седле сабля; шелом [надвинут, черные] <усы> чернеют, и очи закрыты, ресницы опущены – он спит. И, сонный, держит повода; и за ним сидит на коне {Далее было: паж} младенец-паж и также спит и, сонный, держится за богатыря. [Не день и не два уже он едет.] Кто он? Куда, зачем он едет? Кто его знает. Не день, не два уже он переезжает горы. Блеснет день, взойдет солнце, – его не видно. Изредка только замечали горцы, что по горам мелькает часто легкая тень, а небо ясно, и туча не пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темноту на мир, снова он виден и отдается в озерах, и за ним, дрожа, скачет тень его. Уже прое<хал> он много гор и взъехал на Корован. Горы этой нет выше меж Карпатскими горами: как царь стоит он посереди друг<их>. Тут остановился и конь и всадник, и еще глубже погрузился в сон, и тучи, спустясь, закрыли его. {Далее глава XIII, но текста нет.}

Две главы из малороссийской повести

«Страшный кабан»

I

Учитель

Прибытие нового лица в благословенные места голтвянские наделало более шуму, нежели пронесшиеся за два года пред тем слухи о прибавке рекрут, нежели внезапно поднявшаяся цена на соль, вывозимую из Крыма украинскими степовиками. В шинке, по улицам, на мельнице, в винокурне только и речей было, что про приезжего учителя. Догадливые политики в серых кобеняках и свитах, пуская дым себе под нос с самым флегматическим видом, пытались определить влияние такого лица, которому судьба, казалось, при рождении указала высоту, чуть-чуть не над головами всех мирян, которое живет в панских покоях и обедает за одним столом с обладательницею пятидесяти душ их селения. Поговаривали, что звания учителя для него мало, что, без всякого сомнения, влияние его будет накинуто и на хозяйственную систему; по крайней мере, уже, верно, не от другого кого-либо будет зависеть наряжение подвод, отпуск муки, сала и проч. Некоторые с значительным видом давали заметить, что едва ли и сам приказчик не будет теперь нулем.

Один только мирошник[20]20

Мельник. (Прим. Н. В. Гоголя.)

[Закрыть], Солопий Чубко, дерзнул утверждать, что старшинам со стороны его нечего опасаться, что готов он держать заклад об новой шапке из серых решетиловских смушков, если смыслит учитель, как остановить пятерню и поворотить застоявшийся жернов. Но важная осанка, блистательное торжество над дьячком, громоподобный бас, приведший в умиление всех прихожан, живы были во всеобщей памяти, и выгодное мнение об учителе подтверждалось. И если в честь гостя не было ни одного турнира между именитыми обитателями села, зато любезные сожительницы их не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который, по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее поворачивается, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя.

Трескотня и разноголосица, прерываемые взвизгиваньем и бранью, раздавались по мирным закоулкам села Мандрык. А как почтеннейшие обитательницы его имели похвальную привычку помогать своему языку руками, то по улицам то и дело, что находили кумушек, уцепившихся так плотно друг за друга, как подлипало цепляется за счастливца, как скряга за свой боковой карман, когда улица уходит в глушь и одинокий фонарь отливает потухающий свет свой на палевые стены уснувшего города. Более всего доставалось муженькам, пытавшимся разнимать их: очипки, черепья, как град летели им на голову, и часто раздраженная кумушка, в пылу своего гнева, вместо чужого, колотила собственного сожителя.

В это время педагог наш почти освоился в доме Анны Ивановны. Он принадлежал к числу тех семинаристов, убоявшихся бездны премудрости, которыми ***ская семинария снабжает не слишком зажиточных панков в Малороссии, рублей за сто в год, в качестве домашнего учителя. – Впрочем, Иван Осипович дошел даже до богословия и залетел бы не весть куда, вероятно, еще далее, если бы не шалуны его товарищи, которые беспрестанно подсмеивались над усами и колючею его бородой. С годами, когда одни выходили совсем, а на место их поступали моложе и моложе – ему наконец не давали прохода: то бросали цепким репейником в бороду и усы, то привешивали сзади побрякушки, то пудрили ему голову песком или подсыпали в табакерку его чемерки, так что Иван Осипович, наскуча быть безмолвным зрителем беспрестанно менявшегося ветреного поколения и детской игрушкой, принужден был бросить семинарию и определиться на ваканцию[21]21

Эти слова в украинских семинариях значат: пойти в домашние учители. (Прим. Н. В. Гоголя.)

[Закрыть].

Перемещение это сделало важную эпоху и перелом в его жизни. Беспрестанные насмешки и проказы шалунов заместило, наконец, какое-то почтение, какая-то особенная приязнь и расположение. Да и как было не почувствовать невольного почтения, когда он появлялся, бывало, в праздник в своем светлосинем сюртуке, – заметьте: в светлосинем сюртуке, это немаловажно. Долгом поставляю надоумить читателя, что сюртук вообще (не говоря уже о синем), будь только он не из смурого сукна, производит в селах, на благословенных берегах Голтвы, удивительное влияние: где ни показывается он, там шапки с самых неповоротливых голов перелетают в руки, и солидные, вооруженные черными, седыми усами, загоревшие лица отмеривают в пояс почтительные поклоны. Всех сюртуков, полагая в то число и хламиду дьячка, считалось в селе три; но как величественная тыква гордо громоздится и заслоняет прочих поселенцев богатой бакши[22]22

Нива, засеянная арбузами, дынями, тыквами и т. п. (Прим. Н. В. Гоголя.)

[Закрыть], так и сюртук нашего приятеля затемнял прочих собратьев своих. Более всего придавали ему прелести большие костяные пуговицы, на которые толпами заглядывались уличные ребятишки. Не без удовольствия слышал наш щеголеватый наставник юношества, как матери показывали на них грудным ребятам, и малютки, протягивая ручонки, лепетали: цяця, цяця[23]23

Хорошо! Хорошо! (Прим. Н. В. Гоголя.)

[Закрыть]! За столом приятно было видеть, как чинно, с каким умилением, почтенный наставник, завесившись салфеткой, отправлял всеобщий процесс житейского насыщения. Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он, казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики. Но всё это, можно сказать, были только наружные достоинства, выказывавшие в нем знание тонких обычаев света, и читатель даст большой промах, если заключит, что тут-то были и все способности его. Почтенный педагог имел необъятные для простолюдина сведения, из которых иные держал под секретом, как-то: составление лекарства против укушения бешеных собак, искусство окрашивать посредством одной только дубовой коры и острой водки в лучший красный цвет. Сверх того, он собственноручно приготовлял лучшую ваксу и чернила, вырезывал для маленького внучка Анны Ивановны фигурки из бумаги; в зимние вечера мотал мотки и даже прял.

Удивительно ли, если с такими дарованиями сделался он необходимым человеком в доме, если вся дворня была без ума от него, несмотря, что лицо его и окладом, и цветом, совершенно походило на бутылку, что огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы приневоливая себя выразить улыбку, и что глаза его имели цвет яркой зелени, – глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен. Но, может быть, женщины видят более нас. Кто разгадает их? Как бы то ни было, только и сама старушка, госпожа дома, была очень довольна сведениями учителя в домашнем хозяйстве, в умении делать настойку на шафране и herba rabarbarum, в искусном разматывании мотков и вообще в великой науке жить в свете. Ключнице более всего нравился щегольской сюртук его и уменье одеваться; впрочем, и она заметила, что учитель имел удивительно умильный вид, когда изволил молчать или кушать. Маленького внучка забавляли до чрезвычайности бумажные петухи и человечки. Сам кудлатый Бровко, едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы, если только учитель, забыв важность, приличную своему сану, соизволит присесть под величественным фронтоном. Одни только два старшие внука и домашние мальчишки, с которыми проходил он Аз – ангел, архангел, Буки – бог, божество, богородица, – боялись красноречивых лоз грозного педагога.

В краткое пребывание свое Иван Осипович успел уже и сам сделать свои наблюдения и заключить в голове своей, будто на вогнутом стекле, миньятюрное отражение окружавшего его мира. Первым лицом, на котором остановилось почтительное его наблюдение, как, верно, вы догадаетесь, была сама владетельница поместья. В лице ее, тронутом резкою кистью, которою время с незапамятных времен расписывает род человеческий и которую, бог знает с каких пор, называют морщиною, в темнокофейном ее капоте, в чепчике (покрой которого утратился в толпе событий, знаменовавших XVIII-е столетие), в коричневом шушуне, в башмаках без задков, глаза его узнали тот период жизни, который есть слабое повторение минувших, холодный, бесцветный перевод созданий пламенного, кипящего вечными страстями поэта, – тот период, когда воспоминание остается человеку, как представитель и настоящего, и прошедшего, и будущего, когда роковые шестьдесят лет гонят холод в некогда бившие огненным ключом жилы и термометр жизни переходит за точку замерзания. Впрочем, вечные заботы и страсть хлопотать несколько одушевляли потухшую жизнь в чертах ее, а бодрость и здоровье были верною порукою еще за тридцать лет вперед. Всё время от пяти часов утра до шести вечера, то есть, до времени успокоения, было беспрерывною цепью занятий. До семи часов утра уже она обходила все хозяйственные заведения, от кухни до погребов и кладовых, успевала побраниться с приказчиком, накормить кур и доморощенных гусей, до которых она была охотница. До обеда, который не бывал позже двенадцати часов, завертывала в пекарню и сама даже пекла хлебы и особенного рода крендели на меду и на яйцах, которых один запах производил непостижимое волнение в педагоге, страстно привязанном ко всему, что питает душевную и телесную природу человека. Время от обеда до вечера мало ли чем заняться хозяйке? – красить шерсть, мерять полотна, солить огурцы, варить варенья, подслащивать наливки.

Сколько способов, секретов, домашних средств производится в это время в действо! От наблюдательного взгляда нашего педагога не могло ускользнуть, что и Анна Ивановна не чужда была тщеславия, и потому положил он за правило рассыпаться, разумеется, сколько позволяла природная его застенчивость, в похвалах необыкновенному ее искусству и знанию хозяйничать, и это, как после увидел он, послужило ему в пользу: почтенная старушка до тех пор не закупоривала сладких наливок и варенья, покамест Иван Осипович, отведав, не объявлял превосходной доброты того и другого. Все прочие лица стояли в тени пред этим светилом так, как все строения во дворе, казалось, пресмыкались пред чудным зданием с великолепным его фронтоном. Только для глаз пронырливого наблюдателя заметны были их взаимные соотношения и особенный колорит, обозначавший каждого, и тогда ему открывалось, словно в муравьином рою, вечное движение, суматоха и ни на минуту не останавливавшийся шум. И педагог наш, как мы уже видели, умел угодить на вкус всех и, как могучий чародей, приковать к себе всеобщее почтение.

Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство – мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней – и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор – кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом, окрестность.

Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и, несмотря на то, что не дошел еще до философии, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo[24]24

лат. Ergo – «следовательно». (Прим. ред.)

[Закрыть], любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды… Homo proponit, deus disponit[25]25

лат. Homo proponit, sed Deus disponit – «Человек предполагает, а Бог располагает», крылатое латинское выражение. (Прим. ред.)

[Закрыть]говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествоваший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.