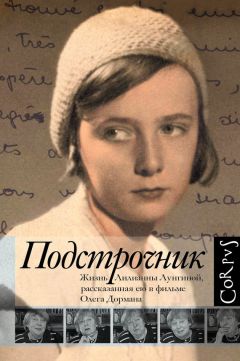

Автор книги: Олег Дорман

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

16

Я стала бывать у Юры Шаховского. У них с мамой была комната в ужасной коммуналке, где жили пролетарии и ненавидели их за дворянство, хотя мама, как я рассказывала, работала нянечкой и мыла полы в Тропическом институте. Комната была похожа на пенал – узкая-узкая, длинная-длинная. И там она рассказывала мне, как танцевала на первом балу, показывала фотографии в этих невероятных туалетах, когда она была фрейлиной императрицы. Юра меня познакомил со своей подругой, которая жила в доме, где я живу сейчас, Новинский бульвар, 23. Ее звали Алена Ильзен. У Алены мать была завкафедрой латыни в университете, а отец – врачом, занимавшим высокий пост в Наркомздраве. Жили они в третьем подъезде на первом этаже нашего дома. И она оказывала большое влияние на человека, о котором я к этому времени еще понятия не имела, а именно на будущего моего мужа Симочку, потому что Алена обожала пересказывать романы, которые жадно читала. Собирала ребят во дворе и рассказывала романы.

И Сима, который был ее моложе на три года, был одним из ее самых страстных слушателей. Он мне потом рассказывал, что часами стоял во дворе и слушал ее рассказы, что всю русскую и мировую классику он впервые услышал в пересказе Алены Ильзен.

Ее родителей арестовали в течение двух недель, сперва отца, потом мать, и она с младшей сестрой Лиликой осталась одна в маленькой комнате этой квартиры.

А я, в своем стремлении всех перезнакомить, немедленно познакомила их с Люсей Товалевой, моей одноклассницей по немецкой школе: у нее к тому времени мать тоже арестовали. А отчим Люсю ненавидел, потому что хотел получить комнату, в которой они жили. И Люська перебралась жить к Алене.

Квартира была большая и свободная, ее еще не превратили в коммуналку, и там стали собираться ребята, в основном дети арестованных, и болтали лишнее, а главное, увлеклись спиритизмом. Элька Нусинов, который ходил к ним, мне с возмущением рассказывал, что эти девчонки совсем сошли с ума. Вдобавок они бросили школу и пошли работать на завод. Впрочем, Алена вообще в школе не училась, ее мама считала, что дети должны получать домашнее образование, – единственный случай в моей жизни, когда я видела человека, который не ходит в школу.

И под Новый тридцать восьмой год у Алены в квартире арестовали Люсю.

Элька в те годы был еще настроен невероятно комсомольски-правоверно. Ничего не понимал, ничего не хотел видеть, все мои попытки ему что-то объяснить ничем не кончались, и я, конечно, перед ним очень виновата была, потому что подумала – мне казалось настолько невероятным, чтобы девочку в десятом классе арестовали, – что я подумала, не иначе как Элька сказал на каком-нибудь комсомольском собрании у себя или где-то, что вот он знает дом, где занимаются спиритизмом. Я так это объяснила себе и, исполненная гнева и возмущения, под Новый год, на который была приглашена к Эльке, днем пришла к нему и сказала: вот что ты наделал, Люська арестована, я тебя больше знать не хочу, забудь меня, я для тебя больше не существую. Он даже не стал оправдываться, настолько, вероятно, обвинение показалось ему диким. И мы до середины войны прервали всякие отношения. Но он продолжал мне посылать огромные букеты роз на мой день рождения и писал одну и ту же записку: «Ведь все равно всю жизнь девятый класс». Он в девятом классе объяснялся мне в любви.

А с Аленой я продолжала видеться. Как-то раз, уже после ареста Люси и еще одной знакомой девочки, то есть когда я уже понимала, что арестовывают и детей, Алена мне позвонила и сказала:

– Мне нужно с тобой поговорить, погулять, давай встретимся.

И мы встретились на Арбате, на Старом, и ходили взад-вперед – до Плотникова и обратно. И я как-то не понимала, что же она хотела мне сказать. Я говорю:

– Так что?

Она:

– Подожди, я сейчас тебе скажу.

В общем, так она мне ничего толком не сказала, и вдруг к нам подошел какой-то человек и спрашивает:

– Кто из вас Алена Ильзен?

Она отвечает:

– Я.

– Тогда вы сейчас поедете со мной.

Подвел ее к какой-то темной машине, запихал внутрь и увез. Ну что я могла подумать? Единственное, что можно было подумать, – что ее арестовали на моих глазах. Это мой десятый класс. Я была в ужасе. Я боялась идти домой, вообще не знала, что мне делать. Но я подумала, что там одна ее сестра Лилика, которой 14 лет, и стала блуждать по арбатским переулкам, чтобы убедиться, что никто за мной не идет следом. Наконец пришла к Юре, который уже спал, потому что было около полуночи.

Я его бужу и говорю:

– Юрка, слушай, только что арестовали Алену на моих глазах. – Рассказываю все, прошу: – Давай пойдем к Лилике.

Он оделся, пришли мы туда, позвонили в дверь, и нам открыла хохочущая Алена. Оказывается, это был розыгрыш, чтобы проверить, как я себя поведу – пойду к ее сестре или не пойду. Алена боялась ареста, хотела меня испытать, и была такая разыграна сценка. По-моему, она тоже глубоко отражает время, когда возможны такого типа розыгрыши.

Я какое-то время ее видеть не могла. Потом это прошло. Но на другой день даже в школу не пошла, так была потрясена всей этой историей. Потому что я так переволновалась, так испугалась, стала думать, что делать с Лиликой…

Алена Ильзен в дальнейшем, во время войны, была арестована, провела в лагере двенадцать лет и выжила среди урок только потому, что ро́маны рассказывала. Они ее подкармливали и оберегали и не давали ей причинить никакого зла, потому что она была прекрасный устный рассказчик, а это там очень высоко ценилось.

17

Кончали мы школу. Нужно обязательно сказать, что у нас были совершенно выдающиеся учителя. Класс был абсолютно гуманитарный. Мальчишки наши занимались философией, они уже в девятом классе начали читать Гегеля и Канта, это был круг их интересов. Много занималсь поэзией – из‑за Дезика Кауфмана, он же Самойлов. И был неплохой учитель литературы. Но властителем дум, как ни странно, стал учитель математики. Он пришел к нам в девятом классе. До того, в младших классах, тоже был хороший математик. Он носил с собой двадцать цветных мелков и все, что объяснял, рисовал и расписывал картинки цветным мелом. И конечно, мы ужасно были огорчены, когда пришел новый учитель. Звали его Петр Яковлевич Дорф. Он вошел в класс, мы как-то плохо встали, как бы выражая свою обиду за то, что он заменил нашего любимца, он разозлился, сломал красный карандаш, который держал в руках, швырнул об стол и вышел из класса. Настолько ему не понравилась наша встреча.

А потом он стал абсолютным властителем дум. Это был очень интересный, своеобразный, глубокий человек, который, вообще, работал в университете и взял наш класс – поскольку это была опытно-показательная школа – в виде эксперимента: можно ли преподавать высшую математику на школьной скамье. И два года мы, как бешеные, занимались с ним этой математикой, и все хотели идти на мехмат, зараженные его страстью. И разговаривали обо всем на свете. Часами он оставался с нами после уроков просто для разговоров. О чем угодно. Даже о политике. Он не боялся с нами говорить о политике. Честно. Ну, в рамках, может быть, допустимого. Я помню, например, как он о процессе сказал: знаете, ребята, об этом пока еще судить трудно, давайте не будем выносить окончательного решения, но, конечно, поверить в это все – тоже трудно. Он так нам сказал. Для нас это было колоссально, как проявление доверия, как открытость, как неконформизм мысли.

Я была настолько переполнена своей сложной, многостепенной жизнью, увлечениями, прочитанными книгами, мы так интенсивно общались, столько времени на это уходило, что я как-то упустила родителей из поля зрения. И до сих пор, хотя прошло уже шестьдесят лет, без жгучего стыда не могу вспомнить, например, что в день, когда я праздновала свои семнадцать лет и ко мне должны были прийти ребята, мамы почему-то не было, а был папа, и он собирался уйти, но я чувствовала, что ему хотелось бы ненадолго остаться и сесть с нами за стол. Но я ему этого не предложила. И он ушел. И вот то, что я ему не предложила побыть немножко с нами, – одно из самых мучительных моих воспоминаний. Тем более что он потом так скоро умер. В общем, это возраст, когда самопознание, самоутверждение, становление личности настолько переполняет, что происходит какое-то отторжение от родителей. Вот с Петром Яковлевичем Дорфом, которого Дезик в нашем увлечении античностью смешно прозвал «Петракл», – вот с ним я была готова болтать целые вечера. А дома на это как бы не хватало времени. Или каких-то душевных сил, не знаю. Это было тем более нехорошо, что я понимала, что папа, с одной стороны, болен, с другой – очень тревожится, что папа и мама боятся ареста. В общем, что ситуация крайне напряженная. И отношения у них, насколько я, не вникая, все же понимала, какие-то тоже напряженные. Судя по тому, что они не ездили вместе отдыхать, я понимаю, что не очень у них заладились отношения, хотя в доме царил мир и была единая совместная жизнь, но мне казалось, что мама страдает от того, что папа как-то не смог ни забыть, ни простить того, что было. Но я не сознательно, а подсознательно как-то от всего этого уходила, жила другим в те годы. И так как все-таки они были вместе – не вместе, но все же вдвоем, я как бы считала, что имею право жить своей жизнью. Сейчас я об этом вспоминаю с ужасом, со стыдом. Конечно, я недодала любви и нежности папе. Я помню, он мне вдруг сказал, когда я подошла его поцеловать, на фоне этих бесконечно гаснущих окон: ты должна знать, что ты мне дороже всего на свете. И я ответить на это настоящим каким-то откликом не смогла. Тогда. Потом смогла, но потом было уже поздно. Как часто бывает.

В десятом классе к нам пришла новенькая. Звали ее Нина Гегечкори. Ее отец был очень крупный партийный функционер, – сужу по тому, что она жила в доме возле Бутырской тюрьмы, где жило только очень высокое начальство, и у них было четыре или пять комнат, что-то невероятно роскошное. И вот в середине десятого класса, до Нового года, отца ее арестовали. А через две недели она перестала ходить в школу. Мы пошли на Бутырскую, увидели, что квартира опечатана сургучом. Ну, опечатанная квартира в то время – это было однозначно: вся семья арестована. Мы думали, может, Нину отправили в детский дом, но потом Клавдия Васильевна навела справки, и выяснилось, что Нина тоже арестована.

И когда мы писали выпускное сочинение в десятом классе, кто-то кинул взгляд во двор, в окно, и крикнул: Нинка идет! И мы все выкатились из класса и побежали вниз по лестнице. На моей памяти это уникальный случай: она попала к какому-то человечному, умному следователю, который после шести месяцев Бутырской тюрьмы ее выпустил. И вот в день нашего сочинения она, выйдя из тюрьмы по соседству с нами, пошла не домой – дома у нее не было, – а пошла в школу.

И Клавдия Васильевна Полтавская взяла ее к себе жить, чтобы Нина могла на следующий год кончить школу. Что тоже для того времени по отношению к девочке, у которой арестованы отец и мать, был невероятный поступок. Но отца ее расстреляли, а мать через 10 лет вернулась.

И еще я хочу кое-что добавить про Клавдию Васильевну, чтобы стало яснее, что за удивительный человек она была. У нее в те же годы жил мальчик-беспризорник, старше нас на год. Она нашла его где-то в котле, приучила к себе и постепенно настолько приучила, что он согласился жить у нее и учиться в школе. Она всем говорила, что это ее дальний родственник. Вероятно, чтобы не было никаких разговоров, просто из скромности. Но мы-то знали, он сам нам рассказывал, что Клавдия Васильевна подобрала его на улице. Он был поэтом, писал стихи. Поступил в Литинститут. Потом пошел на войну и был убит в одном из первых боев. Мне хочется как-то увековечить его память и назвать имя. Борис Рождественский. Я даже помню несколько строчек из его стихотворения:

Я не помню тряпок цвет,

Тело спрятавших едва,

Ласковых не помню рук

Матери моей.

Но потом я понял вдруг,

Что рожденный должен жить

Для дорог, ведущих вдаль

По хребтам годов.

Может быть, одной из самых счастливых минут в моей школьной жизни был наш выпускной вечер, когда Клавдия Васильевна, очень строгая, нам впервые разрешила пить вино, что вообще не разрешалось в школе, и когда Петр Яковлевич подарил мне красную розу и поцеловал руку. Я была счастлива, как только может быть счастлива девочка в семнадцать лет.

Подводя итог своим школьным годам, хочу сказать, что это еще пример того, о чем я говорила вначале: иногда событие, которое кажется ужасным, ведущим к какому-то крушению, наоборот, оказывается несказанным счастьем. Вот я папин запрет вернуться в немецкую школу и пойти туда в седьмой класс воспринимала как катастрофу. А на самом деле это обернулось таким счастьем, что я обрела эту изумительную школу, этих замечательных педагогов – Клавдию Васильевну, Петра Яковлевича, Петракла дорогого, а главное – моих товарищей. Мы все же больше, чем об учителей, как камушки, шлифовались друг об друга. Конечно, это была колоссальная работа взаимоформирования. Одна встреча с Дезиком Самойловым чего стоит. И с Толей, и с Жоржиком, со всеми этими ребятами; с Эсей Чериковер, которая так рано ушла из жизни и которой Дезька написал эпиграмму, сразу характеризующую человека:

Душа из самой тонкой ткани

и силится поймать кита в стакане.

Вот все эти ребята друг об друга именно шлифовались и как бы прорастали друг в друга своими личностями, своими духовными ценностями. Здесь, пожалуй, каждый человек – просто нет возможности и времени всех назвать и вспомнить – был яркой индивидуальностью, нес в себе что-то совершенно своеобразное. И без моей любимой школы я была бы другой, я бы совсем иначе, наверное, прожила бы свою жизнь, – школа мне исключительно много дала. А восприняла я это поначалу как катастрофу. И такие примеры будут дальше, я буду стараться это каждый раз подчеркивать, потому что это утешительная мысль: встречаясь с какой-то неудачей, с тем, что не так получается, как ты задумал и хотел, не надо сразу считать, что это обречено. Нет, никогда не знаешь, чем оно обернется. Это молодым особенно важно помнить.

18

Петр Яковлевич мне сказал: Лиля, ты должна идти на мехмат. И я уже была готова послушаться. Но, к счастью, все-таки ослушалась, и мы с Дезиком, взявшись за руки, пошли в ИФЛИ – в Институт истории, философии и литературы, такой элитарный вуз типа пушкинского лицея, созданный советской властью в тот момент, когда стало ясно, что нужны высокообразованные люди, чтобы иметь сношения с иностранными государствами. Мы поступали в тридцать восьмом году, к тому времени он существовал уже два года. И был немыслимый конкурс, по шестнадцать человек на место. Причем тогда сдавали не специальные предметы, а все. Все, что сдаешь в школе, все школьные экзамены снова сдаешь. Математику, физику, химию… К счастью, я закончила школу с аттестатом отличника, что потом стало соответствовать золотой медали, поэтому мне надо было пройти только собеседование. А Дезик сдавал все. И мы вместе пришли в приемную комиссию.

Меня поразило, что собеседование проводили не профессора, не преподаватели, а совсем молодой человек, которого, как я вскоре узнала, зовут Яша Додзин и который был одновременно – это все я узнала только потом – начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ. Вот через его фильтр и проходили поступающие. Собеседование заключалось не в выяснении каких-то знаний, как я предполагала; главный вопрос был: зачем мы хотим сюда поступить. Разговаривал он со мной вполне мило. И я рассказала, что была во Франции, навсегда полюбила французскую культуру и хочу ее изучать, а потом, может быть, ее преподавать. Но так как я не дала никакой политической характеристики, то боялась, что, может, и не прошла, потому что у меня все-таки достаточно разумения было, чтобы понимать необходимость этого. Но мне не хотелось начинать новый путь с каких-то неискренних слов. А потом вышел совсем уже молодой мальчик, мой ровесник, и сказал: «Можешь не волноваться – тебя примут». Этот мальчик был студент, кончивший первый курс, потом он стал моим очень близким другом и замечательным переводчиком, мы вместе работали – звали его Нёма Кацман.

А потом мне и вправду сказали, что я принята. И я, даже не получив повестки, уехала в Коктебель, и почему-то обратные билеты мы взяли на первое число, и поезд приходил так, что я опаздывала на первые две лекции. С нами ехал Юра Шаховской, он меня посадил на такси, и я, загорелая, с красным облезлым носом, в таком совсем летнем платье, попала на вторую пару, как это называлось, в ИФЛИ. Это была лекция старого профессора, совершенно седого, с седой бородкой, – профессора Радцига. Он пропел гекзаметром песню о лошадке. И нам ужасно понравился. К сожалению, во время кампании посадок старый профессор Радциг повел себя очень плохо. Каялся, выступал, на кого-то доносил. Но первое впечатление было пленительное. Значит, первая пара – античная литература, Греция, гекзаметры, а потом была почему-то физкультура.

ИФЛИ находился в Сокольниках. От метро «Сокольники» пять остановок на трамвае. Стоял дом в лесу. Осень тридцать восьмого года была исключительно красивой, настоящее бабье лето – было очень тепло, было все уже рыже-желтое. И вот с первого дня началось то, что оказалось главным в ИФЛИ, хотя важны были и лекции и профессура, но главное – началось это бесконечное общение, это – иное, чем в школе, но все равно – оттачивание друг об друга. Мы всегда шли назад пешком – утром, конечно, опаздывали и мчались на трамвае, а назад, до метро, всегда ходили пешком, через лес. А иногда продолжали гулять еще и возвращались поздно, в шесть, в семь часов. Гуляли по этому изумительному лесу и узнавали друг друга.

В первые два-три дня сбилась у нас компания. Это был Юра Кнабе, Георгий Степанович Кнабе[11]11

Г. С. Кнабе (1920–2011) – историк, филолог, культуролог, доктор исторических наук. Перевел на русский язык труды, речи и письма Цицерона.

[Закрыть] – он потом стал завкафедрой иностранных языков во ВГИКе, и у него многие кинематографисты учились.

Юрочка Кнабе, который нас потряс тем, что буквально в первые дни, когда мы сидели в гостях у одной из девочек этой компании, Ани Гришиной[12]12

А. М. Гришина (ум. в 2000 г.) – историк, учредитель польской секции общества «Мемориал», координировала архивные разыскания о поляках – жертвах ГУЛАГа.

[Закрыть] (она до сих пор моя подруга), он заказывал по телефону, громко, чтобы мы все слышали, латинские книжки в Ленинской библиотеке. Демонстрируя, что читает по-латыни. Он и правда потом очень хорошо выучил латынь и греческий, но это уже в дальнейшем.

Марк Бершадский учился на русском отделении, до этого (он был старше нас на год) проучился год в консерватории, решил, что это не для него, и вот поступил в ИФЛИ.

Женя Астерман, мой ифлийский друг, учился в английской группе. Он сразу, видимо, обратил на меня внимание, потому что на Новый год первого курса я получила от него изумительный подарок. Что мальчики тогда дарили, когда хотели понравиться девочкам, – он сумел достать томик Пастернака и Ахматову «Из семи книг» и эти две книжки мне подарил. А еще он переписывал стихи Цветаевой, неизвестно где, делал такие маленькие книжечки и дарил их мне. И еще он обещал найти Люсю Товалеву.

У меня есть фотография Марка и Жени, которую я чудом получила через много лет после войны.

Это были совершенно замечательные по чистоте, по какой-то душевной прелести ребята. Женя наверняка стал бы писателем, он уже тогда писал кусочки прозы, записывал всякие забавные, смешные выражения… И разговаривали они как-то немножко причудливо. Сейчас вышла книжка Аркадия Белинкова[13]13

А. В. Белинков (1921–1970) в студенческие годы получил 8 лет тюрьмы за роман «Черновик чувств», потом еще 20 за антисоветские памфлеты, написанные в лагере. Выйдя на свободу, написал книгу «Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша». После многочисленных неудачных попыток опубликовать книгу в 1968 г. эмигрировал в США.

[Закрыть], роман, из‑за которого он был арестован и так ужасно много лет просидел в тюрьме. Вот там воспроизведен этот несколько птичий, ассоциативный, образный язык. Бабеля читали запоем, знали наизусть, Юрия Олешу. Искали какие-то новые выразительные средства языка. Вот этим ребята были заняты, как-то внутренне подходя к писательству, безусловно.

Ифлийская атмосфера определялась неуемной жаждой знаний. Это стремление глубоко исследовать предмет, доходить до сути вещей было новым явлением для советского общества. Ведь совсем еще недавно торжествовали лозунги РАПП[14]14

РАПП – Российская ассоциация пролетарских писателей (1925–1932).

[Закрыть] и Пролеткульта[15]15

Пролеткульт (Пролетарская культура) – культурно-просветительская организация (1917–1932).

[Закрыть] – «Выбросим классиков за борт корабля современности» и так далее. Эту жажду познания поддерживали наши преподаватели, в большинстве настоящие ученые, например Дживелегов или Гудзий, известные еще до революции, и другие, либо избежавшие ссылки, либо недавно вернувшиеся.

Были у нас и совсем молодые профессора. Ну, первый год западную литературу читал Михальчи – очень академично, хорошо, но старшекурсники все говори-ли: вот подождите, на втором курсе вам будет читать Владимир Романович Гриб, и вы увидите, что это та-кое.

И мы увидели.

Грибу было тогда тридцать два года. Он сидел или на стуле верхом, или на краю стола, он курил во время лекций и необычайно вдохновенно, увлеченно, очень как-то красиво говорил. Он показывал нам западные альбомы, огромные репродукции – впервые, мы же ничего этого прежде не видели. Мы совершенно обалдели, но это оборвалось. Владимир Романович прочитал нам всего два раза по четыре часа «Введение в Возрождение», а потом заболел. Это было заболевание крови, осложненное депрессией, которая мучила его с тех пор, как он стал свидетелем коллективизации и голода в украинской деревне, где он вырос и где мать его была учительницей. Все ифлийцы ездили в больницу, дежурили там, доставали лекарства. Но в октябре сорок первого он умер. Маленький сборник лекций – «Испанское барокко и французский классицизм» – единственная книга, после него оставшаяся.

Когда он попал в больницу, курс Возрождения стал читать Леонид Ефимович Пинский, который после опьяняющих, как шампанское, адресованных прямо нам лекций Гриба показался невыносимо скучным. Он стоял спиной к аудитории, у окна обычно почему-то, наматывал на палец прядь волос и очень невнятно, медленно, как бы мучительно, как бы под пыткой, что-то говорил. Его не слушали. Никто его не слушал, все занимались чем попало – играли в морской бой, читали какие-то книги, болтали. Ну, так прошла первая лекция, вторая, а потом кто-то что-то стал слушать немножко, потом пошел слушок, что интересно вроде… Через месяц все ловили каждое его слово, и ходили ребята с других курсов, – в общем, при своей крайней некрасноречивости он совершенно покорил аудиторию.

Подобного я никогда в жизни не видела. Конечно, он приходил абсолютно подготовленным к лекции, но притом как бы каждый раз заново думал. Его невнятное бормотание – это был процесс мысли. Мы впервые видели, слышали, как человек мыслит, как он ищет новые формулировки, как уточняет какое-то художественное впечатление. И то, что мы прослушали до начала войны этот курс Возрождения, а потом шестнадцатый и семнадцатый век, было колоссальным событием для всех ребят, поступивших вместе со мной.

Это был совершенно новый подход к литературе. Леонид Ефимович обладал удивительным даром – онзаражал наслаждением, которое испытывал сам, вникая в каждую деталь текста, постепенно подводил нас к самой сути мысли того или иного автора и потом еще умел его поставить в соответствие с эпохой, и получался такой глубокий и широкий взгляд на время, на его художественную суть, что мы как бешеные кинулись всё читать, готовились, безумно боялись экзаменов и вместе с тем мечтали как-то ближе к нему подойти.

Эрудиция старых профессоров восхищала, но встреча с Грибом и Пинским стала для нас настоящим потрясением. Каждый из них был блистателен по-своему, и оба были людьми одного закала – одинаково горячо, страстно, беззаветно увлеченные своим делом. Гриб, которому не терпелось узнать мнение Пинского, мог глубокой ночью отправиться к нему пешком через всю Москву, чтобы прочесть ему работу своего студента Гриши Померанца о Достоевском.

Как я узнала много позже, Леонида Ефимовича уже в те годы раздирали сомнения. Но он, как многие интеллигенты, как, например, Пастернак, прилагал героические усилия, чтобы найти оправдание нашей системе. Тогда он еще внутренне не порвал ни с марксизмом, ни с советской властью.

Домашней жизни почти не было. Либо мы были в ИФЛИ, либо мы гуляли, либо мы сидели в библиотеке. Все мы почему-то ходили в Ленинскую библиотеку – знаменитый Большой зал Ленинской библиотеки, который я нежно люблю, потому что он связан с такими замечательными воспоминаниями. Там по периметру идет балкон, где можно было разговаривать, и половина времени проводилась на этой галерее или в курительной. Шел бесконечный разговор.

Я, конечно, сделала большую ошибку, что пошла во французскую группу, я французский и так знала. Но там образовались две французские группы: одна для тех, кто только учил язык, а другая для сильных. И я смалодушничала – вместо того чтобы учить английский, который я так и не знаю, пошла в эту сильную французскую группу. И мы как-то все очень дружили, и здесь тоже у нас с ребятами было несколько прорывов в другой мир. С нами училась девочка, которая приехала в год поступления из Америки. Ее отец и мать привезли много альбомов. Мы же ничего к тому времени не видели, не знали. Степень глухоты, стена, которая нас отделяла от европейской культуры, – она теперь для людей даже трудно представляема. Западная культура, западная живопись были гонимы уже в довоенные годы.

Отец той девочки, Миры, как выяснилось в дальнейшем, был самым обыкновенным советским шпионом. Жил в Америке как часовщик и работал шпионом. А в предшествующие годы он был в Испании, и у Миры на книжной полке стояла бутылка испанского вина, привезенная, чтобы распить в день победы республиканцев в Испании. То есть, значит, она распита никогда не была, поскольку республиканцам победить не удалось.

А на втором курсе к нам пришел учиться сын советского посла в Америке Олег Трояновский.

Он был очень милый парень, довольно плохо говорил по-русски и знал не все слова. До сих пор помню фразу, которой мы его дразнили. Он как-то спросил: а что такое «karapooz»? И этот «карапууз» остался фольклорной легендой нашего ИФЛИ. Сам Олег в дальнейшем стал дипломатом и в какой-то момент нашим представителем в ООН. Между прочим, Ильф и Петров написали книжку «Одноэтажная Америка», когда-то известную всем. Так вот Олег был их шофером, именно он их возил по Америке. Он был очень симпатичный мальчик и нас тоже возил иногда на машине, имел права, что было тогда абсолютно в диковинку. Как когда-то ко мне в конце недели, мы все ходили к нему, у него была очень хорошая квартира, на западный лад. Мягкая мебель, кресла, а главное – музыка. Там мы приобщились к миру музыки. Они привезли очень много пластинок. Альбомы, пластинки по субботам – мы как-то вживались, именно вживались в ту культуру. Это было уже времяпрепровождение другого типа, чем прежде.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!