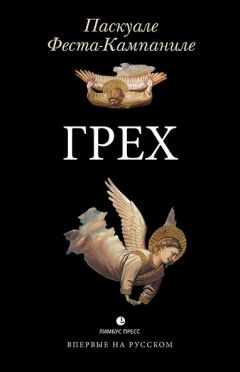

Текст книги "Грех"

Автор книги: Паскуале Феста-Кампаниле

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

Да и как ты можешь быть другом молодого парня, которого выслушиваешь на исповеди? То, что ты знаешь о нем, и то, чего он о тебе не знает, обрекает тебя на замкнутость. Не раз в святотатственных помыслах своих я порывался снять с себя рясу: не быть отпускающим грехи попом, а кающимся, как и все, грешником. Когда при моем приближении галдевшая молодежь разом умолкала, меня пробирало чувство зависти к ним: хотелось быть не тем, кто принуждает к молчанию, а одним из этих умолкнувших ртов, прервавших на мгновение циркуляцию бранных слов и всамделишной дружбы.

Тут, на войне, как я и предвидел, все обстоит иначе: тут даже такой, как я, в конечном счете заводит себе друзей. Смерть, увиденная в лицо, всех нас уравнивает. Здесь я могу оставаться священником.

*

«Дражайшая супруга, – писал я под диктовку альпийского стрелка Бепи Кьерегато, – обливаюсь слезами, что разговариваю с тобой не ртом, а этим письмом. Каждый вечер перед сном я смотрю на твою фотографию, в твои верные и честные глаза, полные любви к тому, кому не терпится поскорее обнять твое голое тело…»

– «Твое голое тело», – повторил я, давая понять, что он может двигаться дальше. Но Кьерегато вдруг застопорился, словно споткнувшись о слово, вылетевшее, когда он думал о жене и мысленно рисовал ее в воображении. Он счел, что оскорбил меня, манкировал уважением. Малость успокоившись, продолжил диктовать любовное послание, отдаваясь потокам чувств. Альпийские стрелки знают, что я пишу все, что они диктуют, не выправляю их слова, не заменяю их более целомудренными, не укладываю шквал их вожделений в ложе грамматически правильного языка.

Я доверенный и тайный писарь. Они диктуют мне свои письма как на духу, как на исповеди.

*

Сексом наполнились головушки наших солдат. На передовой, в течение четырех месяцев почти непрерывных военных действий, они из-за усталости, лишений, а главное, из-за близкого соседства со смертью концентрировались на выживании, на самом существенном: есть, спать, беречь шкуру. Сейчас, когда они слегка отъелись, отдохнули и почувствовали себя в безопасности, в них пробудились старые инстинкты.

Некоторые из них, дойдя до белого каления, с наступлением темноты шатаются туда-сюда по деревне и как нищие умоляют о слове, о взгляде случайно встретившуюся женщину или девицу, которая хоть сколько-нибудь обращает на них внимание. Этим парням не нужен просто секс, им хочется большего – любви. По меньшей мере, иллюзии настоящего чувства.

Я сказал приходскому священнику, старичку, всего месяц назад как здесь обосновавшемуся, что он может быть спокоен относительно нравственности своих прихожанок. Солдатам есть с кем найти разрядку. С женщинами из клиники, к примеру.

А кроме того, ревностным старанием армейских снабженцев, поставляющих на фронт пули, которые не стреляют, и ботинки на картонных подметках, нам были доставлены два грузовика женской плоти, которая отпускается в бараке, стоящем поодаль от наших, на самом краю деревни. (Среди проституток встречаются особы не столь вульгарные и прилично одетые, они отобраны для офицеров и размещены в отдельном домике на дальнем склоне холма.) Но многие солдаты не признают голый и грубый секс, особенно те из них, которые, как Кьерегато, недавно женились. Они удовлетворяются тем, что пишут домой похабные письма. Кто сам не может, идет за помощью ко мне.

*

По обоюдному согласию мы решили покинуть задворки с железной сеткой и сегодня встретились у разрушенной часовни на опушке леса. Там хотя бы можно погреться на солнце, устроившись на ступеньках и прислонившись к нагретой лучами стене.

Мне, конечно, не следовало уединяться с девушкой: нам это категорически, раз и навсегда запрещено. «Благоразумный священник… – каждый раз наставлял нас в начале урока учитель семинарии, – благоразумный священник избегает того, избегает сего, избегает, по сути, всего». Но если бы мой семинарский учитель знал все обстоятельства дела, он бы, может, простил меня, неблагоразумного в высшей степени священника.

На Донате был какой-то воздушный наряд, расширявшийся от пояса книзу наподобие кувшинки. На траве, рядом с ней, большая соломенная шляпа с букетиком искусственных цветов, перехваченных лентой. Она оделась сегодня особенно тщательно, словно для поездки за город: мне подумалось (хотя сообразил я не сразу), что для нее это – наш первый выход.

– Не пугайтесь, – сказала Доната, сидя в полуметре от меня. – Думайте, будто между нами по-прежнему сетка, как в клинике, – заметила она с иронией.

Глупо, добавила она следом, попусту тратить время: ей за год или меньше надо успеть испытать все то, на что другим отпущена целая жизнь.

– Я тороплюсь, лейтенант, у меня нет времени.

Она справилась с нахлынувшей к себе жалостью, тряхнув головой:

– Не знаю, во имя чего вы меня отвергаете, и не желаю знать. Может, дело в другой женщине. Но мне нестерпимо думать, что вы держите меня на расстоянии оттого, что я вам не нравлюсь. Взгляните, что вы теряете.

Она вскочила и обеими руками подняла юбку до самого лобка, демонстрируя мне голые ноги.

– Смотрите же, черт побери, смотрите! – закричала она, когда я по привычке непроизвольно потупил глаза.

Она стояла с задранной юбкой нескончаемую минуту, может, больше. Ноги у нее безупречны, насколько мне дано судить. Обтянуты тонкими, почти прозрачными серыми чулками. Голая полоска тела виднелась лишь сверху, на бедрах, и именно в нее, поддерживая юбку, она упиралась указательным пальцем, словно направляя мой взгляд по нужному курсу.

Наконец она ее опустила. Я сидел молча. Мы взглянули друг на друга в смущении. Ей, похоже, тоже стало неловко из-за этой выходки. Подхватив с травы шляпку и вернувшись к светским манерам, она церемонно раскланялась и с гордым достоинством удалилась первая.

*

Я так до сих пор и не понял, что она такое: знала секс без любви, но, похоже, готова познать и любовь без секса; отдается из жалости первому встречному солдату, а меня соблазняет своими ногами. Ей всего двадцать три, я думаю, ей хочется жить полнокровной жизнью.

А сам я, разве я не молод? Мне двадцать семь, но я никогда не буду жить полнокровной жизнью в том смысле, в каком понимает она: став священником, я дал обет безбрачия и обязан его соблюдать. Я чувствую, что мне не хватает юности, которой у меня не было: по бедности я был заперт в семинарии, где до смерти боялся начальства. Нам разрешалось бегать, но запрещалось часто толкаться и дотрагиваться друг до друга: мы играли в девчоночьи игры с агрессией молодых фрустрированных псов, на которых надет намордник.

В двенадцать лет закончилась моя молодость. Я перестал лазать по деревьям, разорять птичьи гнезда и разговаривать с девочками, враз сделался старичком-малолеткой. Меня поэтому и разбирает порой желание порезвиться, тогда я и правда шкодничаю, как мальчишка… Кто, по-вашему, связывает шнурки на ботинках прикорнувшего сержанта или подменяет крутое яйцо, сваренное на завтрак капитану Алатри, беломраморным, которым пользуются при штопке носков? Никто не подумает на меня, человека серьезного, угрюмого, племенного шамана. Хотя по идее должны бы, ведь это – поповские штучки.

*

Вечерами после ужина мои друзья продолжают напиваться и болтают о сексе. Одно время я пропускал мимо ушей эти разговоры, я их просто не слышал, а женщины, о которых шла речь, были для меня все равно что бесплотные тени. Но сейчас они меня задевают и порядочно треплют нервы.

Стоит троим приятелям собраться вместе, как между ними устанавливается атмосфера коллективной мужской вульгарности, нарочитая и, по правде сказать, невыносимая. Похоже, что мужскую дружбу – по крайней мере здесь, у нас наверху, – скрепляют циничность, сквернословие и презрительное отношение к женскому полу. В этом кругу друзей, в который я, прилагая немало усилий, стремился попасть, я нахожу порой лишь отборную брань и иллюзию мужского превосходства.

Кампьотти догадался, что все это меня коробит, и сегодня вечером заставил компанию сменить пластинку. Он не стал ссылаться на мое присутствие, на уважение, положенное мне по сану, он знает, что это не возымело бы действия. За год, что я живу с солдатами на фронте, я научился пропускать мимо ушей всю их грязную болтовню о сексе, всю их богомерзкую брань… Он догадался, что теперь эти разговоры коробят меня по совершенно другой причине, и заставил приятелей умолкнуть под тем предлогом, что ему до смерти надоела эта дурацкая тема.

*

К Тони Кампьотти я испытываю особое чувство. Наша дружба родилась в тот вечер, когда я, вопреки евангельской заповеди, врезал ему как следует, хотя и сам схлопотал немало. Невозмутимый и ироничный Тони, щеголяющий отсутствующим видом, утонченностью манер и окаймляющей лицо бородкой, – этот Тони очень опасный противник.

Был эпизод, о котором я не стал вспоминать, хотя тогда, наверное, это было бы весьма кстати, чтобы удовлетворить сполна любопытство профессора Штауфера. Случилось это в то время, когда офицеры, чьей дружбы я домогался аргументами безрассудного мужества, взялись надо мной потешаться – я совал нос не в свое дело.

Скрепя сердце я мирился с их издевками до тех пор, пока однажды вечером, именно благодаря Кампьотти, мое терпение лопнуло. Капитан Алатри похвалил Тони за маневр, с каким его взвод уничтожил вражескую огневую точку: «Даже не скажешь, что ты из резерва». Такую похвалу от Алатри, кадрового офицера, нечасто услышишь.

– Куда денешься, – глядя на меня в упор, отвечал Кампьотти, – я тактику боя в семинарии вызубрил.

Лучшего ответа не придумаешь: скромность в сочетании с насмешкой достигли поставленной цели – он напрямую высмеивал меня. Оскорбительный тон его слов полоснул меня сильнее, чем их издевательский смысл. Не сдержавшись, я бросился к нему и отвесил пощечину. Поразившись своему безотчетному поступку (я подумал, что в меня вселился бес), я окаменел. Он тоже стоял, опешив. Алатри, Сконьямильо, двое-трое других присутствовавших при этом офицеров – все остолбенели. Из всего бесконечного мгновения, последовавшего за моею выходкой и установившейся в блиндаже гробовой тишиной, я помню только вытянутые лица офицеров и звук обувной щетки, которой кто-то за перегородкой надраивал сапоги.

Гнев, читаешь у классиков, – субстанция черная. Истинная правда. Я возвращался к действительности как из какой-то тьмы…

В блиндаж вошел посыльный с конвертами, словно это послужило сигналом, персонажи немой сцены ожили.

– Выйдем, – бросил мне Кампьотти и вышел первый; он напрягся, в лице не было ни кровинки.

*

Продолжу рассказ; пришлось прерваться и сбегать в барак, рассудить двух пьяных в стельку солдат, затеявших спор о том, какое из богохульств считается смертным грехом, а какое нет, и подкреплявших свою аргументацию новыми богохульствами.

Пробежка, увы, не помогла мне восстановить в подробностях все, что происходило дальше. Те минуты, когда я съездил Тони по физиономии, промелькнули словно во сне. Выйдя, мы спустились в низину. Остановились посреди поляны в окружении высоких кладбищенских сосен. Я плелся за всеми точно сомнамбула; отчетливо понимал, зачем мы здесь, зачем Кампьотти скидывает китель, но одновременно все как будто происходило не со мной, а с кем-то посторонним. Он ударил меня в челюсть; я автоматически ответил.

Нас окружили офицеры, присутствовавшие при размолвке, и другие, сбежавшиеся отовсюду. Он наносил мне удары в мертвой тишине; правая у него работает, как у настоящего боксера. Я выше и крупнее него, но он со своей подготовкой все равно уложил бы меня рано или поздно, тем более что к тому времени я уже опомнился, стал прежним и думал только о том, как бы защищаться. Послушай, говорил я себе, ты надавал ему по мордам, и он вправе ответить тем же. Ты, священник, через которого Господь дарует людям прощение, хотел наказать его из чувства мести? Ты обязан отдать себя под епитимью! Я поднял вверх руки, пусть отправляет в нокаут.

Он ударил левой и с видом триумфатора процедил:

– А боксу в семинарии не учат?

Тот же тон, с каким он давеча высмеивал меня в связи с разговором о тактике боя: стерпеть его было выше моих сил. Я бросился на него и бил без разбору, не глядя на его реакции. Он стал сдавать, упал на колени. Хорош я был, христианин: вместо того, чтобы подставить другую щеку, я последним ударом в подбородок вырубил его. Тони упал навзничь.

Меня окружили. Сконьямильо сказал:

– Молоток!

Кампьотти тоже протянул мне по-рыцарски руку и сказал, что бой был отличный.

Я попросил прощения: я вел себя недостойно звания священника:

– Мне жаль, господа, что так получилось.

Понурив голову, я побрел в барак. Никто за мной не последовал. Потом я узнал, что капитан Алатри, общепризнанный авторитет в некоторых вопросах, оценил меня по-иному: «Да, – заметил он, – тут нечего говорить, хоть и поп, но мужик с яйцами».

3

Сегодня пришло сообщение, что наш отдых продлен, вроде до трех недель. Новость для меня малоутешительная. В последнее время я то из гордыни, то из чувства милосердия все чаще попадаю в скандальные ситуации, из которых тщетно пытаюсь выкарабкаться.

Взять хотя бы мою браваду на фронте. В дальнейшем я попробовал дать отбой, чтобы со смирением и покорностью вернуться на отведенное мне место подчиненного, которого в офицерской среде переносят с трудом. Но не тут-то было: Кампьотти, Алатри, Сконьямильо отныне приняли меня в свой круг, я стал закадычным другом, своим парнем, «священником с яйцами».

Сейчас мне предстоит лукавить перед Донатой на неделю больше. А все начиналось так просто: обычный акт милосердия, ничем особо не отличающийся от других. Я-то считал себя закованным в броню от искусов плоти и женских соблазнов, но оказалось, что заблуждался.

Давеча я не мог оставаться равнодушным, когда она продемонстрировала свои ноги. Но Доната прельщает меня не только этим. С ней я снова становлюсь молодым. Мне двадцать семь, но для всех я – отец, как для старого, так и для малого. С тех пор как я был рукоположен в священники, я стал исполнителем отцовской роли: прощаю грехи, благословляю, обращаюсь ко всякому: «сын мой». Она – первый человек, который разговаривает со мной как со сверстником. Она опасна для меня и по этой причине.

Доната решила, что коль скоро я не женат, значит помолвлен. Пытаясь хоть как-то объяснить мою неуступчивость, она выдумала женщину, которой я якобы обещал хранить верность: бледную и благочестивую барышню. «Что-то вроде этого», – она надела длинное белое платье, волосы заплела в косички и теперь вот снимает шляпку, чтобы я их видел, молитвенно складывает руки и устремляет взор в небо.

Ничуть не смешно. Она и сама понимает, что заготовленная ею шутка не удалась. Но загрустила она и потому, что по моей реакции решила, будто я и впрямь обручен.

– Ну хорошо, – говорит она, стараясь выйти из положения, – предлагаю вам пакт: не будем больше говорить о нашем прошлом. Тем более что мне вы все равно ничего не говорили, одна лишь я рассказывала о себе. Но с этой минуты – уговор: я не задам вам ни одного вопроса. Для меня вы появились на свет в тот день, когда мы встретились у ограды виллы «Маргарита», я – по одну сторону сетки, вы – по другую. Согласны?

Конечно, согласен, мне есть что держать в секрете! Ей тоже пора прекратить донимать меня своими расспросами, одного ее присутствия с избытком хватает, чтобы смущать мой и без того слабый дух. Она не стала краше с тех пор, как я ее встретил, но теперь, когда я решаюсь взглянуть на нее пристальней, я отмечаю, что она миловидна. Особенно когда ее лицо оживлено каким-нибудь чувством, например, чувством ревности к моим вымышленным женщинам. Прекрасны ее глаза – горящие, беспокойные.

У нее почти всегда повышена температура: тридцать семь, тридцать семь и пять. Она машет рукой, утверждая, что одна риска в градуснике не делает погоды. Понятно, она не желает обращать внимания на болезнь, однако запросто апеллирует к ней в оправдание своих неукротимых желаний: «В вашем воображении никогда не проносятся эротические картины? У меня очень часто. Это – следствие болезни, как, впрочем, и блеск в глазах».

Я знаю, что так оно и есть. Кампьотти, рассказывая анекдоты о сексуальной одержимости своей Доротеи, потрудился также объяснить нам причину этого явления: до войны он изучал медицину.

Она встревожилась, потому что, прощаясь, я холодно кивнул головой:

– Вы завтра не придете?

Я медлил с ответом, и тогда Доната продолжила:

– Если не придете, к вечеру у меня поднимется температура, и начнутся приступы кашля, респираторный кризис, как тут выражаются. Вы не должны забывать о моем состоянии. Я тяжело больна, вам это известно?

Она говорила невозмутимо, уповая на силу шантажа. Я знаю: отступать уже поздно.

*

Возвращаясь из солдатских бараков после вечернего обхода, я встретил капитана Алатри, который вынудил меня пройти с ним добрую половину деревенской дороги. Он был пьян, но в той степени ясности и улета, которая присуща некоторым алкоголикам.

Капитан пьет. Началось это в окопах и продолжается поныне: завязать он не может. Прячет бутылки с коньяком повсюду, из страха остаться без горячительного: в белье, в ящиках с боеприпасами… Он пьет, чтобы забыть. А забыть изо всей этой войны ему хочется только одно: трупный запах, тот сладковатый, обескураживающий запах, который въедается в мозг и оттуда уже не уходит, утверждает он, даже ночью во сне.

Омерзительны черви, омерзительно зрелище лопнувших животов, гниющих лиц с вытекающими глазами, но запах – хуже всего. У Алатри мания трупного запаха: он ему снится, обступает со всех сторон и, сжимая кольцо осады, медленно губит.

Он задел меня, сравнив запах смерти, блуждающий по извилинам его мозга, с ладаном, «запахом, столь любимым Господом». Мысль развеселила его, он смеется и даже хохочет:

– А может, – говорит он, глядя на меня вопросительно, – запах разлагающейся в окопах плоти нравится Ему больше? Тогда бы все прекрасно объяснялось: и причина войны, и ее нескончаемость.

Я не отвечаю ему; просто иду рядом. Алатри некрасив, он, можно сказать, совершенный образец неописуемого уродства. Косоглазие и асимметричность лица – это еще куда ни шло, но в чертах его есть что-то порочное, что, как правило, встречается только у ослепительно красивых мужчин.

Внезапно он у меня спросил:

– Дон Рино, а ты чего ради воюешь?

– Я – не воюю, воюете вы, – ответил я, пытаясь уйти от ответа. – Я тут работаю, примерно как у себя в приходе.

Он долго и пристально смотрел на меня, будто рассматривал насквозь.

– Я-то знаю, – наконец он промолвил, – что война для тебя лучше.

– Лучше чего?

– Ты тут такой же, как все мы… Мы тут бухаем и ходим по бабам, и ты в этом участвуешь. Опосредованно.

Мы остановились возле домишка на дальнем краю деревни: я догадался, что это тот самый, где расквартированы проститутки.

«Вот я, к примеру, отправляюсь сейчас к женщинам. Потом, после ужина, буду рассказывать всем, что да как было, глядишь, и тебе перепадет: послушаешь».

Он заметил мое замешательство и обрадовался. Стрелял вслепую, но цели достиг.

– Будь здоров, поп, до встречи! – сказал он и вошел в дом терпимости.

*

Чего ради я воюю? Чего ради пошел на фронт, вооруженный распятием и доброй волей? Среди прочего, дабы восполнить запасы любви и милосердия к ближнему, которые были во мне на исходе.

В маленьком деревенском приходе, где я в последнее время служил, я чем дальше, тем больше чувствовал себя оторванным от прихожан, от той миссии, которую был призван исполнять в их сообществе. До этого, сразу после посвящения, мне уже довелось побывать среди людей, с которыми не удавалось найти точку соприкосновения: это были крестьяне, не бедные, не богатые, которые ради заработка не щадили жизни, а ко всему прочему были глухи. В ту пору я впадал в отчаяние, боялся, что не выдержу. Тогда я готов был снять рясу и оставить службу.

Два года назад мне подумалось, что я обрету спасение, отправившись на войну, где опасности и лишения выжимают из человека все, что в нем есть и лучшего, и худшего. Здесь не действует сила привычки, здесь ничто не повторяется дважды: сотни раз я присутствовал при кончине солдат, сотни раз читал по каждому из них на латыни слова одних и тех же молитв, но каждый раз на глаза мои навертывались слезы, словно это было впервые. Здесь от меня есть хоть какая-то польза. Здесь я научился мириться со своими и с чужими тяготами, как с горьким хлебом, который по утрам достают из печи.

Я знаю, когда закончится эта война, я смогу снова вернуться в приход и быть пастырем лучше прежнего. Угнетать меня будет только одно: необходимость снова надеть сутану.

*

Алатри преследует трупный запах, меня преследует запах Донаты: неуловимый, но устойчивый запах роскоши, окутывающий меня как облако. Я вспоминаю места из Библии, где молодые женщины натирают свои тела маслами и благовониями. Вероятно, потому цари и герои Израиля были неравнодушны к ароматам, что, подобно мне, жили в окружении смердящих солдат.

*

С утра ездил в военный госпиталь, расположенный в нескольких километрах ниже деревни, сопровождал раненого бойца. У парня пулевое ранение в левую ногу – обычный способ членовредительства. Он клялся и божился, что не делал этого, пуля якобы попала в него случайно.

Парня я знаю, он из отряда свежего подкрепления, прибывшего несколько дней назад в расположение батальона. Запомнил я его потому, что все эти дни он буквально умирал от страха. Я провел с ним немало времени, стараясь как-то приободрить: парнишка (ему не больше двадцати) патологически боялся фронта и войны, которой, кстати сказать, еще не нюхал. Он истерически рыдал, строчил домой письма. Ночами не спал, а когда сон смежал ему веки, вскакивал с дикими воплями и поднимал всю казарму.

Майор решил преподать запоминающийся урок (он исполнен постоянной решимости преподавать уроки) и, никого не слушая, уже стряпал рапорт, собираясь отдать парнишку под трибунал. Но тут ситуация изменилась. Выяснилось, что парень в себя не стрелял, а пуля с расстояния примерно метров двадцати случайно вылетела из карабина, чисткой которого в это время был занят рядовой Кьерегато. При этом присутствовало с десяток свидетелей. Майору пришлось разорвать рапорт.

Я выждал пару часов, а потом отвел Кьерегато в сторонку.

– Он был в курсе? – спросил я.

– Нет, мы между стариками договорились. Выпало мне.

«Старику» Кьерегато от роду всего тридцать пять.

Мудрые «старики» держали совет и решили избавить парнишку от страха.

– Он же раньше рехнется, – говорит Кьерегато, – либо первая пуля его уложит. Страх-то притягивает пульку.

Я никогда раньше не рассматривал вторую роту как своего рода «племя»; только теперь начинаю понимать, что в обход устава они вершат правосудие по своим понятиям, а иногда даже замещают Провидение. Как в данном случае, когда, по их понятиям, стрелять в товарища означает проявить милосердие.

– Так ведь он хромым останется.

На что Кьерегато спокойно отвечал, что хромые – живы, а мертвые – нет.

– Исповедаешься! – Я не знал, что еще ему сказать.

– Да нет, дон Рино. Я не рассказывал вам про это на исповеди, потому что тут нет никакого греха; а тайна исповеди мне не нужна, я вам и без того верю.

Я ушел с ощущением, что альпийский стрелок Кьерегато преподал мне хороший урок.

*

Помимо логики Кьерегато пытаюсь постичь логику Донаты: пытаюсь пройти школу жизни.

Возможно, я правильно понимаю, отчего эта девушка из клиники столь беспокойна. По-моему, она страдает от обездоленности, чем в бытность свою в семинарии страдал и я сам, в особенности в первое время: жизнь кипит вокруг, а про тебя забывает, одним дает, а тебя обделяет; жалеешь уходящее попусту время, которого осталось не так уж и много, ибо там, за ближайшим углом уже слышится цокот копыт и похоронный оркестр. Меня угнетала тогда предуготовленная мне судьба затворника; ее угнетает отпущенная ей судьба – слишком короткая. Может, после многочисленных любовных эпизодов ей захотелось большой и светлой любви, про которую пишут в романах, но я их, увы, не читал.

Сегодня она была поначалу спокойна. Сидя на ступеньке, смотрела на закат. В раскинувшейся далеко отсюда долине под лучами заходящего солнца открывалась какая-то необычайная глубина, какой не бывает в другое время суток.

– Говорят, что отсюда в ясные вечера или после грозы можно увидеть Венецию, с левой стороны. – Она показывала, тыча зонтиком от солнца, в каком направлении надо смотреть. Но уже через миг настроение ее испортилось, она швырнула зонтик на камни: – Я никогда ее не видела… отсюда, я имею в виду. Венеция мне не видна, никто в меня не влюбляется, а времени у меня в обрез…

Она говорила глухо, и в голосе звучала горечь:

– Вы знаете, что за бардак наша клиника, «все проститутки», говорят про нас солдаты. А между тем среди моих подруг есть девушки, разжигающие страсть. Офицеры их любят – или же говорят, что любят, что, по сути, одно и то же. Три месяца назад один такой сбежал даже с фронта, представьте, дезертировал ради того, чтобы быть со своей чахоточной. А через месяц она умерла.

Она рассказывала мне, какое счастье испытывают ее подруги, которым улыбнулась удача. Они, как невесомые, порхают по коридорам клиники, по аллеям парка.

– Какая разница, на сколько эта любовь – на две недели или на всю оставшуюся жизнь. Знать или думать, что ты – любима, очищает душу, смывает всю грязь, всю ненависть, все отвращение к себе, а главное, изгоняет страх перед смертью.

Она остановилась из-за внезапного приступа кашля. Как обычно, выкинула вперед руку, не позволяя мне приближаться: она всегда заботится о том, чтобы я не подвергал себя риску.

– Те шестеро или семеро, – продолжала она, – о которых я вам говорила, заваливали меня на кровать в снятой на час деревенской комнате, но разве они меня любили? До сих пор не могу избавиться от чувства, будто все мое тело в грязи и коросте; и мне наплевать, что мужчины тысячами гибнут на фронте, я даже этому очень рада: сперва пусть они, а я после. Господи, до чего я омерзительна самой себе! И не смотрите на меня с такой жалостью! Вы не знаете, что значит не смыкать ночами глаз из-за чудовищного страха смерти…

Она опять закашлялась.

– Пожалуйста, уходите! – В ее голосе сильнее звучал тосканский выговор. – Я разволновалась, и сейчас у меня будет приступ. Ничего страшного, вам только следует уйти… Уходите, дайте мне накашляться от души!

У больных есть неоспоримое право скрывать от посторонних проявления своего недуга; я подчинился и ушел. По дороге в деревню я еще долго слышал надрывный кашель и то, как судорожно она глотает воздух.

До чего она хрупка, до чего одинока; цепляется за жизнь, невзирая на то, что сама себе до омерзения противна. Ей отчаянно хочется любви.

*

Я вернулся к часовне чуть позже, девушка не шла из головы. Ее уже не было. Я присел на ступеньку, в свою очередь залюбовавшись закатом. Размышлял о Донате, о том, до чего быстротечна жизнь, и о том, до чего она бесценна. В лесу позади меня стоял несмолкаемый звон насекомых: было еще тепло; звон складывался из разнообразных малейших и ничтожнейших звуков. Передо мной, насколько хватало глаз, убывая, тянулись холмы, переходившие в равнину, подернутую вдали дымкой летнего зноя. Убывающие возвышенности открывали простор, проступавший отчетливо после первого впечатления сплошного зеленого месива. Отсюда сверху венецианский пейзаж трогает своей прелестью, от которой сжимается сердце.

Это, подумалось мне, и есть родина. И она отнюдь не отвлеченное понятие: это неопределенная, ласкающая взор ширь и некий чувственный импульс, поступающий от нее в сердце. Ее можно любить любовью дитяти, неотделимого от матери; это и есть мать-земля в ее растительном зеленом наряде.

Но нет в ней ничего такого, ради чего стоило бы за нее умирать.

*

Кто там не бывал, тот понятия не имеет, до чего сужается мир у людей, сидящих в траншеях. Второй батальон в течение многих месяцев кряду видел перед собой лишь глыбу утеса, зажатого двумя грядами скал: ниже – вражеские позиции, которых отделяют от наших какие-нибудь триста метров взрытой снарядами каменистой земли. За четыре месяца альпийские стрелки дюжину раз поднимались в атаку: брали австрийские позиции, потом нас оттуда выкуривали, потом мы их брали снова… Когда две недели назад мы получили короткий отдых, все вернулось в исходную точку. Но эта игра в «возьми-отдай» стоила нам сотен раненых и погибших.

Мне удавалось подоспеть ко многим бойцам, получившим ранение; я был со всеми знаком, с некоторыми даже дружен. Тела погибших, которые невозможно было вынести (не потому что австрийцы не подпускали, а потому что они свалились в глубокие расселины), медленно разлагались. Там как раз Алатри и подцепил свой недуг – манию трупного запаха. Нынешней зимой из-за сильных снегопадов приходилось поднимать ограждения окопов дополнительной укладкой камней и мешками песка. Потом, для того чтобы встать у бойниц и вести наблюдение за врагом, приходилось, как штукатурам, взлезать на козлы. Когда, меся грязь, я шел зигзагами окопов, над головой виднелась лишь узкая полоска неба, почти всегда затянутого облаками.

А тут на много километров вширь передо мной простиралась равнина во всем ее почти неисчерпаемом многообразии лесов и лугов: пейзаж меняется на глазах через каждую пару шагов. Столь же разнообразен и здешний людской пейзаж, в котором представлена даже влюбленная девушка. А что нового могло быть в окопах? Дни шли за днями, сливаясь в один, мы путались и теряли им счет.

Я запамятовал: все-таки на фронте меня ждал сюрприз. Как-то рано утром подхожу к командному пункту, неказистому бараку, и вижу: майор Баркари с таким усердием, с таким упоением начищает до блеска свои сапоги, что вокруг себя ничего не замечает. У него пять пар сапог, и он их чистит собственноручно. По-моему, это мания. Хотя на фронте любой готов пристраститься к чему угодно, лишь бы только не думать о смерти, вернее, о ее ожидании.

Страх, окопавшийся с нами в траншеях, чувствовал себя хозяином положения. Он не появлялся внезапно, накануне сражения, он являлся нашим постоянным сожителем.

Подъезжает полевая кухня, раздают утренний кофе; отовсюду – из бараков, из пещерных укрытий – подтягиваются альпийские стрелки и прыгают в окопы, сменяют товарищей в карауле. Обед, изредка почта, изредка раздача коньяка, означающая скорое наступление… В общем, делать особо нечего, только сидеть и ждать: дожидаться погибели.

*

Давеча профессор Штауфер, имеющий обыкновение, столкнувшись со мной, затаскивать меня в таверну, спросил, бывало ли мне наверху когда-нибудь страшно.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?