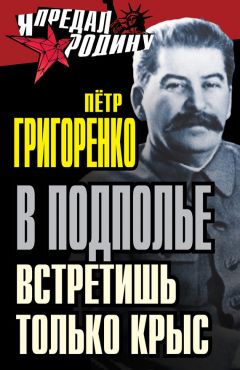

Текст книги "В подполье встретишь только крыс"

Автор книги: Петр Григоренко

Жанр: Военное дело; спецслужбы, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Учитывая все это, многие правозащитники пришли к убеждению, что на следствии по политическим делам единственно правильная тактика: НЕ ДАВАТЬ никаких показаний, ничем не помогать следствию, готовящему фальсифицированный процесс. Я в то время этого не понимал. Я еще был коммунистом и работников следственного и судейского аппарата считал коммунистами. А меня «вели» как мальчика. Изучали все мое нутро. Только в институте Сербского, когда я начал догадываться, что мои врачи осведомлены о том, что я высказывал «не для протокола», мне пришло в голову, что все мои высказывания записаны. В 1965 году я точно знал, что это так, и что пленки прослушивались всеми членами Политбюро. Их оценка моих высказываний и одновременно решение моей судьбы в следующих словах Михаила Андреевича (Суслова): «Так он же сумасшедший. Опасный для общества сумасшедший. Его надо надежно изолировать от людей». И эту информацию в Политбюро дал мой скромный, застенчивый, так непосредственно СМУЩАЮЩИЙСЯ И КРАСНЕЮЩИЙ следователь. Он несомненно заслужил на мне свой служебный взлет. За то время, что я был в спецпсихбольнице, он от подполковника вырос до генерал-майора.

Если бы я, вместо того, чтобы петушиться, показывая свою эрудицию, занял строгую позицию неучастия в следствии, Георгий Петрович Кантов не стал бы так быстро генерал-майором КГБ. Да и моя судьба сложилась бы, наверно, иначе. «Молчуна» Политбюро могло и пустить на суд. И пошел бы я в лагерь, в среду своих единомышленников. Но прошедшего не вернешь. И жалеть не стоит. Наши предки мудро и оптимистично утверждали: «Что бы Бог ни послал, то все к лучшему».

Беседы закончились, но следователь продолжал вызывать меня по разным мелким, чисто формальным делам. То что-то объявит, то что-то даст подписать. При этом продолжает поддерживать впечатление нашей с ним общности, совместного участия в одном деле. Однажды он, объявив мне какую-то пустяковую бумажку, открыл столик и достал из ящика томик Ленина, потряс им и сказал: «Не думайте, что я забыл о допросах. Я готовлюсь. Вот читаю: „Государство и революция“, чтоб быть готовым дискутировать с вами».

– Нет, Георгий Петрович, не выйдет, – сказал я. – Это не для легкого чтения. Чтобы дискутировать по этому вопросу, надо жить им.

– А я все же попробую понять эту премудрость.

И «понял».

10 марта, вызвав меня, он с безразличным видом, как будто речь шла о каком-то пустяке, положил передо мной лист с машинописным текстом и сказал: «Познакомьтесь, пожалуйста, с этим постановлением и распишитесь». Я сразу охватил взглядом заголовок: «Постановление о направлении Григоренко Петра Григорьевича на амбулаторную психиатрическую экспертизу в научно-исследовательский институт судебной психиатрии им. проф. Сербского».

Не читая текста, я уставился в лист. Затем поднял глаза на следователя и тихо, с укором спросил: «Значит, нашли выход из тупика?»

Георгий Петрович сделался весь красным и прямо с неподдельным ужасом воскликнул: «Ай, Петр Григорьевич, что вы подумали! Это же пустая формальность. У меня нет никаких сомнений, что вы психически абсолютно нормальный человек. И я не послал бы вас на экспертизу ни в коем случае, если бы у вас в медкнижке не была записана травматическая церебропатия (контузия. – П. Г.). Атак обязан вас послать на проверку. Без этого суд не примет от меня дело».

– Чтобы дело передать в суд, надо, прежде всего, иметь его. А у меня еще не было ни одного допроса по существу, еще нет ни одного доказательства моей вины, а вы уже спрашиваете, не сумасшедший ли я.

– Экспертизу я могу проводить на любой стадии следствия. Да и потом, это же амбулаторная экспертиза, через несколько часов вы вернетесь, и мы продолжим следствие.

– Вы сами не верите в то, что говорите. Мы с вами больше не встретимся, т. к. вам нечего поставить мне в обвинение.

– Ошибаетесь, Петр Григорьевич, мы с вами еще долго будем работать и выясним все вопросы.

– Ладно! – сказал я, взял ручку и в виде резолюции, пересекая строчки «постановления» наискосок, так и не прочитавши его, написал: «До глубины души возмущен направлением в психиатричку психически здорового человека. Экспертиза – формальность. КГБ решил, и это решение психиатры выполнят».

Кантов, увидя, что я вместо того, чтобы поставить свою подпись, начал что-то писать, подхватился, подбежал ко мне, но вырвать бумагу не пытался. Только сказал: «Зачем вы это делаете? Это же вам не поможет». Наверное, даже таким подоночным личностям, как он, нелегко направлять психически здоровых людей на пожизненное заключение в психиатрички.

12 марта, т. е. ровно через 36 дней после ареста, воронок с Лубянки доставил меня в институт им. Сербского. Дом мой был отсюда так близко, в каких-нибудь десяти минутах ходу. И в то же время никогда не было до него так далеко, как сейчас. Амбулаторная экспертиза состояла в том, что мой будущий врач-обследователь Тальце Маргарита Феликсовна задала несколько автобиографических и пару глупейших политических вопросов и записала в амбулаторной карте: «Нуждается в стационарном обследовании». Впервые я почувствовал глухую вражду. «Кошка ободранная», – подумал я о Тальце.

Искусственная блондинка (обесцвечена водородом) с вытянутым сухим лицом, злыми глазами, тонкими губами и костлявой фигурой, она почему-то напоминала именно это животное, в период его беганья по крышам. Постарался подавить враждебность. Подумал – разве дело в ней! – И ответил: «Конечно, нет». Но почти тотчас добавил: «Но и в ней!» Однако враждебность с течением времени подавил полностью, но зато приобрел устойчивое отвращение ко всему ее виду. За время моего пребывания в институте Сербского с 12 марта по 19 апреля 1964 года беседы с нею составили самую тяжелую часть моих воспоминаний о том времени. Она все время чего-то доискивалась, непрерывно строчила в блокнот, задавая уйму глупейших вопросов по моим листовкам. При ее курином политическом кругозоре она была не в состоянии что-то понять. Переспрашивала. Слушала снова и опять не понимала, но делала какую-то свою, ей одной понятную догадку и что-то быстро вписывала в блокнот.

Своим непониманием и тупостью она буквально изматывала меня. Она не просто не понимала, она не в состоянии была понять значение морально-нравственных ценностей. Я часами доказывал ей, что невозможно пользоваться благами жизни, если кругом тебя люди бедствуют. Десятки раз она переспрашивала: «Ну вам-то, вам какое дело? Вам-то, при вашем окладе и ваших закрытых магазинах чего не хватало?» И все мои ответы расценивались как суждения ненормального человека. Не понимала она также исторических аналогий. Эти аналоги не служили для нее доказательством. Она оценивала их только психиатрически: ты сослался на Чернышевского, записывается: «Сравнивает себя с Чернышевским», сослался на Ленина – «Сравнивает себя с Лениным».

Утомлялся я от разговоров с нею невероятно. Это была пытка, могущая свести с ума. Она просто живет в ином умственном пространстве. И вот именно этой своей неспособностью понять нормальный смысл разговора она сослужила мне полезную службу. Однажды, уже после нескольких часов пытки разговором с Тальце, когда я, вымотанный до конца, сидел, отвернувшись от нее и, подперев голову рукой, закрыл глаза и пытался отдыхать, пока она строчила в свой блокнот, вдруг проскрипел ее противный голос:

– Но все-таки, Петр Григорьевич, я до конца не могу понять вас. Вы многих уважаемых людей в свое время знали очень близко. Ну и, естественно, если кого тогда не уважали, то это неуважение и до сих пор сохранилось. Это мне понятно. Но ведь вы и самого Никиту Сергеевича упоминаете очень неуважительно. Самого Никиту Сергеевича! Как же это так, Петр Григорьевич?

Я с неудовольствием оторвался от дремы. Раздражение охватило меня: «Ну что этой курице надо? Мыслить она совсем не может. Что же я ей скажу? Ладно, хоть ударю по ее куриным взглядам». И я твердо с расстановкой сказал:

– Ну, а что такое Никита Сергеевич? Обычное ничтожество, которое случайно оказалось у руля государственного правления. Но долго не продержится. Больше чем до осени не протянет. – Неожиданно это оказалось доступным ее пониманию. Во-первых, НЕУВАЖЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ государства… называет его ничтожеством, значит, себя считает выше. Во-вторых (и это выносится в голову истории болезни), ПРОРОЧЕСТВУЕТ: предсказывает, что Никиту Сергеевича осенью снимут. Эта запись и сыграла решающую роль в досрочной моей выписке. Пример того, как иногда бывает и глупость полезна.

Думающий человек, даже искренне принимая меня за сумасшедшего, спросил бы, почему я так думаю. Тем более он захотел бы выяснить ход моих мыслей, если не знает, вменяем я или нет. И, если б такой вопрос был задан, то задавший его убедился бы, что это не предсказание, а мой вывод из оценки политической ситуации в стране. Волюнтаристские эксперименты Никиты, особенно его стремление постоянно тасовать верхушку, которая, наоборот, стремится к покою и определенности своего положения, делают его персоной нон грата для высшей бюрократии. А так как поддержки в народе он не имеет, то судьба его, можно сказать, решена. Дело только во времени. Лучшее время для этого осень, когда определится урожай. Если хороший, улучшится снабжение и новые правители припишут это себе. Если, наоборот, урожай плохой, вину свалят на волюнтаризм… Эту логику я и изложил бы умному человеку. И, кстати, отказался бы от термина «ничтожество», потому что считаю Никиту Сергеевича самым достойным из послесталинской плеяды руководителей. Из них только он человек. Обычный, рядовой человек, которому ничто человеческое не чуждо. На «Великого» он явно не тянул. Ему не хватало для этого понимания, что спасти его личную власть могла только демократизация жизни всей страны. Волюнтаризм надо было заменить демократией, и народ не дал бы свалить его. И он, может, до сего дня стоял бы во главе страны. Но даже и так, как было, он не ничтожество. Все прогрессивное, что сделано после Сталина, всем этим мы обязаны Хрущеву. Хотя, конечно, с его именем связаны и огромные нарушения прав человека.

Экспертиза, безусловно, нанесла мне много тяжких нравственных ударов, весьма серьезно травмировала мою психику. Но, вместе с тем, она, как это ни парадоксально, укрепила мой дух. Во-первых, я уверился, что недовольство далеко проникло в различные слои народа. Мой эксперимент у «Серпа и Молота» и на Павелецком вокзале говорил о чем-то, но сделать выводы на основе одного эксперимента было бы слишком опрометчиво. Другое дело здесь, куда попали на экспертизу люди из различных мест, из разных слоев, различных профессий, и у всех примерно те же недовольства.

Эти люди действовали в одиночку, но заставили их так действовать одни и те же обстоятельства. Поэтому, когда обстановка их свела, они сразу достигли взаимопонимания. По вечерам они ежевечерне собирались в моей комнате, усаживались прямо на полу. И я просвещал их политически. Застрельщиком этих встреч был, как это ни странно, профессиональный заключенный. К тому времени ему было около 50 и он уже 34 года провел в детских колониях, лагерях и тюрьмах. Был он фактически неграмотен, мог только читать по складам и писать каракулями, но притом чрезвычайно любознателен. Во время бесед смотрел мне в рот и буквально засыпал вопросами. Для меня было ясно, что встретившись на воле, эти люди тоже нашли бы общий интерес. Но они не встретились там. Почему? Потому, прежде всего, что условия жизни не позволяют увидеть своих однодумцев. В обычной жизни царит ложь, люди не рискуют высказывать свое несогласие с правящей элитой из-за боязни репрессий. Вот и пытаются искать единомышленников листовками. Но стоит выпустить хотя бы одну, как огромный аппарат госбезопасности бросается на поиски создателей и распространителей и быстро вылавливает их.

И в душу мою закрадывается сомнение: «А стоило ли лезть в подполье? Единомышленников там не найдешь. В ПОДПОЛЬЕ ТОЛЬКО КРЫС МОЖНО ВСТРЕТИТЬ, а единомышленников надо искать в народе». Я невольно вспоминаю свое выступление на партийной конференции. Выступление беззубое, поверхностное и не поднимает главных вопросов. Листовки мои по сравнению с ним, глубокие, обстоятельные политические произведения. А результаты! О выступлении почти мгновенно узнала вся страна. После конференции люди встречали меня на улице, жали руку, говорили: «Спасибо! Правду в глаза прямо сказали». Больше половины делегатов прислали письма-протесты в МК, слух о выступлении пронесся по всей КПСС. Многие из давних моих сослуживцев слали письма-поздравления за выступление. На Дальнем Востоке, куда меня послали в «ссылку», все знали о выступлении и встретили меня с симпатией. А листовки? Они стали известны самое большее нескольким десяткам человек и были уничтожены. Вряд ли кто рискнул сохранить такую крамолу.

Значит, тот, кто сейчас хочет бороться с произволом, должен уничтожить в себе страх к произволу. Должен взять свой крест и идти на Голгофу Пусть люди видят, и тогда в них проснется желание принять участие в этом шествии. Народ увидит его участников и пойдет к ним. Открытые выступления привлекают новые силы, уход в подполье увеличивает опасность ареста, не суля при этом роста сил. С такими убеждениями я мог бы сказать, что действия свои считаю ошибочными. И это не было бы ложью, а мне открывало почти верный путь к освобождению.

Но поступить так я не мог. Во-первых, потому что недостойно признавать ошибки, когда горло твое находится под ножом гильотины. Во-вторых, «психиатры» института, а вернее их хозяева, настолько опытны, что одним этим они не удовлетворились бы. Потребовали бы анализа ошибок. От этого, правда, можно было уклониться, сославшись на то, что не сознавал в то время действительности. Но, если бы, после этого потребовали написать, что ты действовал в состоянии невменяемости, от этого отказаться уже оснований не было бы. А написать так означало наступить самому себе на горло, изменить делу, которому ты начал служить, отказаться навсегда от борьбы со злом и перестать уважать самого себя. Поэтому я решил не говорить о своей ошибке. И это, пожалуй, было единственное разумное решение мое после ареста. Если бы я, продолжив петушиться, высказал Кантову и свои суждения о подпольной и открытой борьбе, то трудно даже представить, в сколь тяжелые условия попал бы я. Мне бы нашли местечко еще получше, чем покушавшемуся на Брежнева Ильину. Благодарю Бога, что удержал язык мой неразумный и ограничил мою доверчивость к «своим однопартийцам», фактическим душителям народа.

Но вот и конец экспертизы. 19 апреля 1964 г. комиссия под председательством академика Снежневского при решающем участии профессора Лунца признала меня психически невменяемым. Мне этого, разумеется, не сказали. Но я не сомневался в том, что решение комиссии в пользу следствия. Однако я хотел услышать это решение от его творцов, хотел взглянуть им в глаза, поэтому попросил встречи с Лунцем или Тальце. Ни первый, ни вторая меня не приняли. До этого принимали по первой просьбе. И, наверно, чтобы избавиться от встреч, на следующий день утром отправили в тюрьму. Обычно отправляют после комиссии на 5-6-й день. Так я и не видел своего психиатрического опекуна в тот единственный раз, когда мне хотелось ее видеть. Значит и у таких людей где-то шевелятся остатки совести или, может, страх? Тальце я случайно встретил в 1965 году, после освобождения из Ленинградской спецпсихбольницы.

Дело было так. Проходя по 3-й Фрунзенской, я вознамерился зайти в овощной магазин. В дверях встретился с выходящей пожилой, хорошо одетой женщиной. Уступил дорогу. Ничем эта женщина не привлекла моего внимания. Но вдруг как что-то хлестнуло меня, я поднял глаза и встретился с ее взглядом, полным панического страха. Увидя, что я смотрю на нее, она рванулась вперед, проскользнула мимо меня и быстро помчалась, явно стремясь побыстрее скрыться за углом магазина. И я понял, что это Маргарита Феликсовна. Сворачивая за угол магазина, она обернулась. На ней лица не было.

Бледная до желтизны с широко раскрытыми от ужаса глазами, она явно не владела собой. Думаю, если бы я сделал хотя бы одно движение преследования, она начала бы визжать, как свинья под ножом, но я только смотрел ей вслед. Хотелось мне, чтобы ее подэкспертные увидели ее в таком состоянии. Думаю, их очень бы позабавил вид этой «дочери Дзержинского». Так она себя преподносила подэкспертным. И все верили, видимо, ориентируясь на ее поведение. Вела же она себя с подэкспертными грубо, вызывающе и оскорбительно. Последний раз видел я ее в 5-й Московской городской психбольнице (ст. Столбовая) в 1974 году. Она к тому времени уже была «доктором медицинских наук». Как это неграмотное существо достигло этого звания – трудно представить. Хотя почему же? Для КГБ невозможного нет. А он заботится о верных слугах своих.

Известны куда более поразительные взлеты. Штеменко, например, пришел в Генеральный штаб в 1940 году с должности командира тяжелого танкового полка, в звании полковника. Не выходя из стен генерального штаба, дошел до должности его начальника (уникальный случай в военной истории), в звании генерала армии. После расстрела Берии был отстранен от должности начальника Генштаба и понижен в звании: с генерала армии до генерал-майора, «как ставленник Берия» – записано в постановлении Совета министров СССР. Но наследники Берия не могли оставить своего верного слугу без своих забот. Доказать, что он не ставленник, было невозможно. Следовательно, оставался только путь верной службы. И Штеменко решительно зашагал по этому пути. Начав с заместителя начальника штаба Сибирского военного округа, генерал-майора, он за десяток лет дошел до начальника штаба вооруженных сил Варшавского пакта, восстановив при этом и звание генерала армии. Думаю, он пошел бы и дальше, если бы не смерть, вставшая на его пути. Знаю ряд и других случаев щедрой награды КГБ за верную службу. Делалось это преимущественно путем раздачи высоких постов и званий – служебных и ученых.

На Лубянку я уже не вернулся. Эту тюрьму закрыли. Видимо, в серое здание не стали вмещаться все «труженики» госбезопасности, принятые по новым значительно расширившимся штатам. Меня доставили в Лефортово и поместили в 25-ую камеру. Ни на допросы, ни на собеседование меня больше не вызывали. И я мог спокойно читать и думать. Прежде всего я потребовал увеличения прогулки от одного часа до двух. Получил разрешение. Через два-три дня после возвращения в тюрьму дали свидание с женой. Свидание необычное. После обеда вывели на прогулку. Через несколько минут мне стало плохо. Попросил увести в камеру. Пообещали, но не уводили. Чувствую – вот-вот засну на ходу. Прошу еще раз увести. Снова не уводят. Выводной появляется только перед концом прогулки. Уводят. По пути в камеру встречается дежурный. Объявляет: «На свидание!» Мобилизую все силы и иду. Что было на свидании – не помню. Как вернулся со свидания – тоже не знаю. Впоследствии жена рассказывала, что я гримасничал, кричал «Рот фронт!», дергался, как марионетка, бросил ей очень неудачно записку, которая упала на пол. Подобрал на глазах у охраны и просто сунул ей в карман. Поэтому, когда свидание кончилось, с нее потребовали эту записку. Она ее отдала, но когда вернулась домой, записка была при ней. Это особое искусство, раскрывать которое я не имею права, т. к. пока есть заключенные, у них есть и свои секреты.

Забрав записку, жене сообщили, что ее приглашает зайти следователь. И ее осенило: значит, свидание с таким моим видом подстроено. Следователь, значит, хочет знать мое впечатление. Поверила ли я в невменяемость мужа. Поняв это, она, войдя в кабинет, набросилась на следователя чуть ли не с кулаками: «Что вы с ним сделали? Что вы ему дали? Чем вы его опоили? Я буду жаловаться! На весь мир кричать, что вы его убить хотите».

– Вы, Зинаида Михайловна, всегда к нам относитесь с недоверием. Ничего мы ему не давали.

Следующее свидание дали через 5–6 дней. Прошло очень хорошо. Жена много рассказывала, а я смотрел на нее и насмотреться не мог. Между прочим она спросила:

– А прошлое свидание ты помнишь?

– Нет! Я даже не знаю, было ли оно вообще. Я уснул сразу после свидания, а утром все вчерашнее, начиная с прогулки, было как в тумане. Я помню, что просил увести меня с прогулки и помню, что уводили. А вот все остальное было или это только сон – не уверен.

На этом свидании жена сказала мне и о том, что я признан невменяемым.

Дальнейшая жизнь потекла однообразно, если судить по событиям. Но человек живет не только событиями. Одновременно, а в условиях тюрьмы преимущественно, человека занимает его внутренний мир. Перебираешь прошлое, передумываешь отношения в тюрьме, анализируешь политическую жизнь и свой духовный мир. Все чаще и чаще я возвращался к вопросу о тактике защиты от произвола властей. И все больше уверялся, что если и можно чего-то добиться, то только путем открытой смелой борьбы. Люди любят правду, благородство, честность и увлеченно следуют примеру смелой, мужественной борьбы за справедливость и добро, против зла, лжи и обмана, в защиту слабых и гонимых, против всяческого произвола. Значит всяк, кто может, обязан открыто подавать пример, и армия мужественных, честных и справедливых будет расти.

Ну, а какие же организационные формы надо придать этому движению? Долго раздумывал и твердо решил: НИКАКИХ. Во-первых, как только ничтожные по численности и силе группки попытаются объединиться, они будут немедленно ликвидированы КГБ. Во-вторых, я не хочу ни в какую партию. Я сыт партией по горло. Всякая партия гроб живому делу. Партия – это борьба за власть и замена живого общения с людьми бюрократическими затеями. Программные споры и уставные свары затопят любое живое дело. Нет! Надо просто работать и просто любить людей, т. е. бороться против того, чего ты самому себе не желаешь. Только на такой основе объединение людей будет истинным, не организационным единством, стянутым обручами устава, а духовным братством. Мне думалось, что такое единство может в тоталитарном обществе развиться спонтанно, охватить большинство общества и таким путем устранить от власти тиранические элементы, создать иной, чем теперь, тип общественных отношений. Никто не может переделать человека, никакая власть, никакие социальные условия. Переделать можно только самого себя. И переделка эта может быть только духовной. Если человек на это неспособен, изменение социальных условий не поможет.

Так судил я об организованности движения. И эти мысли не были неожиданными. Уже цепочка СБзВЛ была «неорганизованной организацией». Это уже было объединение духовное. По сути, я и остался на идее цепочки, но только цепочки гласной, связывающей всех честных, справедливых, мужественных на основе любви к людям, на основе прав, данных человеку Богом и потому неотъемлемых.

Опыт прошлого в условиях тюремной тишины непрерывной лентой течет перед твоим умственным взором, вызывая думы… думы. И книги читаются иначе, не как в прежней жизни. Здесь занимает не так фабула, как авторские мысли, его мораль: «Легкое», «развлекательное» просто не читается. И к событиям отношение иное. Мелочей нет. Можно лишь самому отбрасывать, не воспринимая, события-раздражители. Я на это оказался способен.

В первый же вечер в Лефортовской тюрьме я услышал колокольный звон и сколько же чувств и воспоминаний поднял он во мне! Вспомнились детство, отец, дядя Александр, отец Владимир, Сима, Валя, церковные праздники, особенно Рождество, Пасха, церковные богослужения. И ведь верующим я в то время не был. Правда, атеистом тоже не был. Был агностиком – безразличным к вероучениям. А вот голос Церкви услышал. Раньше не слышал. Почти 2 месяца лежал я в главном военном госпитале, т. е. в том же районе, где теперь сижу в тюрьме, но звона не слышал. Я даже удивился, услышав звон впервые: «Где же здесь церковь? Раньше, вроде бы, не было». Но она была, подавала голос. И мне так захотелось побывать в этой церкви. Нет! В Бога я не уверовал. Чуда не совершилось, но в душе церковь эта вырисовывалась как живое существо, подающее живой голос. И я решил: если я когда-нибудь выйду на свободу, то в первую очередь и всенепременно пойду в этот храм, который вот звучит и как бы связывает меня с внешним миром. И все время, пока я был в Лефортово, звон исправно посещал меня. Я теперь уже запомнил время, и когда оно приближалось, откладывал все дела и приготавливался слушать. И каждый раз с первым ударом в душу вливалось блаженство и, когда звон замолкал, было так жаль.

Я выполнил свое обещание. После освобождения из Ленинградской СПБ я при первой же встрече с «племянничком» Григорием Александровичем Павловым спросил у него: «Вы не знаете церковь в районе главного военного госпиталя?»

– Знаю, конечно. Церковь Петра и Павла. Построена Петром I как солдатская церковь.

– Я, когда сидел в Лефортовской тюрьме, слышал звон. Может там есть еще какая церковь?

– Нет, никакой другой нет. Из тюрьмы вы могли слышать только ее.

– Но почему же я не слышал звона, когда в 1952 году лечился в главном военном госпитале? Что, она тогда закрыта была?

– Нет, Петр Григорьевич, это душа ваша была закрыта тогда для звона церковных колоколов. Теперь, значит, открылась. Дай бог, чтоб открылась она и для слова Божьего.

Я рассказал ему, как слушал звон, что он для меня там значил, какие чувства вызывал, упомянул и о том, что дал себе обещание посетить этот храм после освобождения и в заключение спросил: «Вы не могли бы составить мне компанию? А то, ведь я так давно не бывал в храме, что даже не знаю как туда вступить. Если можете, назначайте когда».

– Да что откладывать. В воскресенье и пойдем.

Нам повезло. Попали мы на архиерейскую службу. Сама эта служба красивое и величественное зрелище. Но я почти ничего не запомнил. Церковь была переполнена. И, вопреки утверждениям властей, преобладающей частью молящихся были люди зрелого возраста и молодежь, а не подобные мне и более пожилые старики. Но это я заметил в самом начале. Затем чувство реального было утрачено. Я не молился в том смысле, что не читал молитв и не просил Бога ни о чем. Но состояние, в котором я пребывал, пожалуй иначе, как молитвенным, не назовешь.

Я оторвался от всего, что осталось за пределами храма и вместе со всем, что творилось в храме, унесся куда-то в неведомые дали. Я видел и слышал службу Божию, но душа моя на этом не сосредоточивалась. Она сама, отдельно витала в волнах неземного блаженства. Когда служба закончилась и люди пошли к крестному целованию, я понял, что надо спускаться на землю, но страшно хотелось унести и те волны благости, в которых купалась душа. Григорий Александрович пригласил поприсутствовать на крещении детей, в специально для этого приспособленном помещении. Более двух десятков молодых родителей с младенцами на руках ждали священника. Григорий Александрович что-то мне рассказывал, но я ничего не слышал. Мне не хотелось, чтобы ушла та благость. После крещения мы пошли к трамвайной остановке. Но я вдруг почувствовал, что не смогу так просто окунуться в будничную жизнь, в толпу праздных или, наоборот, задавленных повседневными заботами людей. И я предложил Григорию Александровичу «немножко пройтись».

Это «немножко» вылилось в то, что мы из Лефортово пешком добрались до Комсомольского проспекта. Всю дорогу говорили о Боге, о Вере, о сегодняшней службе Божьей. Собственно, говорил почти все время Григорий Александрович. И его ровный умиротворяющий голос, как повивальник, охватывал мою душу и удерживал в состоянии установившейся умиротворенности. Пришли к нам домой физически уставшие, но душа у меня, по крайней мере, находилась в состоянии покоя, умиротворенности. Таким счастливым, как в тот день, я никогда не был. И если бы потребовалось установить дату моего возвращения к вере отцов своих, то я бы сказал, что это произошло в мае 1965 года, во время торжественной архиерейской службы в храме Петра и Павла в Лефортово.

После этой службы Божией я впервые, не только разумом, всей душой, задаю вопрос: «Зачем кому-то надо, чтобы люди не могли пережить того блаженства, которое пережил я в то воскресенье? Зачем нужно тратить огромные средства, чтобы лишить людей духовной жизни, вынуть Бога из их души? Зачем нужно, чтобы люди превратились в бездушные существа, живущие лишь плотскими наслаждениями и неспособные к истинному – духовному блаженству?»

Говоря о духовном наслаждении, я имею в виду, разумеется, лишь искреннюю Веру, а не показное отбывание обрядов. К сожалению, очень много людей, которые Веру носят снаружи, на показ, так сказать, которые неспособны понять страдания людей и пойти на Голгофу «ради други своя». Одного такого верующего я встретил и в Лефортовской тюрьме.

Как-то, вскоре после завтрака, открылась дверь камеры и впустили невысокого, щупленького, к тому же сильно исхудавшего бородача. При ближайшем рассмотрении «бородач» оказался юношей чуть старше 20 лет. Это был Алеша Добровольский. Он обежал камеру, как бы обнюхивая все ее углы, бросил свой мешочек на самую дальнюю от дверей койку и еле слышной скороговоркой спросил: «Это больничная палата?». Поздороваться он забыл.

– Не знаю, – ответил я.

– А вы сами как? Признаны невменяемым или под суд идете?

– Признан невменяемым.

– А хлеб какой дают? Черный или белый?

– Белый.

– Ага, значит, больничная. Слава богу! В лагерь не попаду. Значит, признали невменяемым.

– Чему же вы радуетесь? Разве психушка лучше?

– Конечно. В лагере тяжелая работа, плохое питание, спать на нарах, в бараках холодно и в Москву по окончании срока не попадешь. Я уже был один раз. Правда, не на спецу. За 6 месяцев отделался. Сейчас, конечно, как рецидив, продержат дольше и наверно на спец пошлют, но все же не лагерь.

Мы пробыли с ним в одной камере больше месяца. Освободился он из психушки несколько позже меня. После освобождения старался быть поближе ко мне. Сделал много полезного для меня, познакомив с такими выдающимися правозащитниками, как Буковский, Гинзбург, Галансков, но душонку имел слабую, несмотря на то, что молился, находясь со мной в камере, весьма усердно, истово бил поклоны, осеняясь крестным знамением, и шептал молитвы. Но в КГБ прекрасно разобрались в истинном его характере, поняли, что он боится лагеря и при очередном (третьем) аресте невменяемости не дали, и он сломался: на суде выступил с лживыми показаниями против Гинзбурга и Галанскова, за что получил небольшой срок (2 года) и по окончании срока отошел от движения. Продолжает ходить в церковь. Но верующий ли он? Хотя звон в камере 25 слушал вместе со мной, и каждый раз информировал меня, по какому поводу звонят, и усердно молился.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?