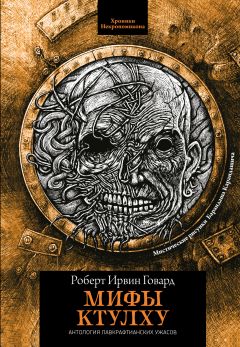

Текст книги "Мифы Ктулху"

Автор книги: Роберт Говард

Жанр: Ужасы и Мистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

На следующее утро те, кто пришел проведать Фальреда, обнаружили в комнате уже не один, но целых два трупа. Накрытое простыней тело Адама Фаррела неподвижно лежало на кровати, где ему и положено, а вот в другом конце комнаты покоился мертвый ночной соглядатай – аккурат под прибитой к стене полкой, где доктор Штайн по невнимательности оставил лежать свои перчатки. То были резиновые перчатки, такие глянцевитые, холодные, липнущие к протянутой во мрак руке человека, который, как ни старался, так и не сумел сбежать от собственного первобытного страха.

В конце концов бедный Фальред взаправду прикоснулся к собственной смерти.

Перевод Г. Шокина

Примечание

Рассказ написан в 1928 году. Первая публикация – журнал “Weird Tales”, февраль 1930 года. Оригинальное название, которое было дано рассказу самим Говардом, – “The Touch of Death”, однако впервые произведение было опубликовано под названием “The Fearsome Touch of Death” («Ужасающее касание смерти») и позднее издавалось под обоими вариантами. История – одна из классических предтеч «камерных триллеров» с неожиданной развязкой, характерных, например, для более позднего, чем “Weird Tales”, проекта “Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine” (журнал рассказов в жанре триллера и ужаса, публиковавший большой спектр авторов “pulp fiction”; имя Альфреда Хичкока в названии издания использовалось по большей части в рекламных соображениях, и принято считать, что культовый режиссер никогда лично не курировал этот проект, получая лишь рекламные дивиденды).

Оскал жабы

Когда я добрался до прямоугольного трехэтажного здания киновии[8]8

Киновия – монашеское общежитие, братский монастырь, где все монахи, вплоть до настоятеля, не имеют права на личное имущество и всякий результат своего труда жертвуют общине.

[Закрыть], отмеченного явственной печатью англосаксонской архитектуры, солнечный диск ярко сиял поверх крон деревьев. Восхищенный открывшимся передо мной зрелищем, я сбавил шаг. Много раз доводилось мне посещать руины часовен и костелов, но редко попадалось так прекрасно сохранившееся заброшенное здание. Насколько я мог видеть, ни какая-либо ограда, ни крытая галерея, обегающая периметр, не затрудняли проход к нему. На арочных сводах лежали тени высоких дубов; в стороне от киновии обнаружился почти идеально круглый прудик, мощенный булыжниками, скользкими от наросшего мха, – очевидно, рукотворный. Может, кто-то до сих пор посещает это место и ухаживает за ним? В округе разливалась тишина, и ни одной живой души не наблюдалось поблизости.

Найдя главный вход, я робко ступил под прохладные своды постройки. Выглядело все так, будто жители киновии по какой-то причине вдруг быстро оставили эту обитель, бросив всю грубо сколоченную мебель на привычных местах. На огромном письменном столе, за которым, если верить гравюрам, монахи-киновиты работали над иллюстрированием своих трактатов и писанием на пергаментных свитках, лежал бумажный лист – по его виду можно было подумать, что его совсем недавно в спешке позабыли тут. Подобная находка не могла меня не заинтриговать, так что я подошел к столу и осторожно взял ее, питая ребяческую надежду на то, что увижу какие-нибудь оккультные знаки или древнюю тайнопись. Увы, текст, представший моим глазам, был писан на обычном английском, да еще и явно женской старательной рукой. У него не было внятного начала, хотя до строки, с которой я вынужден был читать, явно предполагалось что-то еще.

…насчет тех развалин, что так сильно влекут меня вопреки одному малоприятному инциденту, имевшему место несколько недель тому назад. Я вроде бы еще не рассказывала о нем. В тот день я побывала в старинной киновии – впервые, хотя все лето провела всего в нескольких милях от нее, в доме профессора Брайля. Когда мы сюда пришли, профессор стал что-то рассказывать об этом здании. Я старалась слушать внимательно, но меня так мучила жажда! Оно и немудрено – добираться сюда пришлось по пыльным дорогам, а погода стояла сухая и жаркая. Мы подошли к пруду, и вода в нем показалась мне довольно-таки чистой – прозрачная как стекло, ни следа зеленоватой застойной ряски, ни соринки на хорошо различимом сквозь толщу дне. Впоследствии, вспоминая этот факт, я гадала – как же я не заметила опасность раньше? Опустившись у пруда на колени, я зачерпнула в ладони немного воды; как я и ожидала, она оказалась очень приятна и свежа на вкус. Но стоило мне потянуться за еще одной порцией, как я замерла в недоумении и страхе – прямо на поверхности, секунду назад столь мирной и буколической, плавало, точно ком жира или воздушный пузырь, некое непонятное существо. Думаю, это была большая откормленная жаба – по крайней мере, так я подумала, едва взглянув на это создание. Есть у меня дурная черта: в неприятных или неожиданных ситуациях застывать как вкопанная, вместо того чтобы отпрянуть или отбежать. Вот и тогда я застыла, и эта странная жаба, издав страшный гортанный клекот, прыгнула точно на меня, тяжко ударилась о мою выставленную ногу и повисла на складках платья. Вскрикнув скорее от боли, чем от испуга, я попыталась стряхнуть эту тварь – но оказалось, что это не так-то просто, потому что она вгрызлась в меня!

Когда профессор Брайль подоспел на помощь, гадкое существо отцепилось и прыгнуло назад в пруд с гнусным, явно самодовольным кваканьем. Прежде мне ни разу не приходилось наблюдать сардонический оскал у жабы – да и сам профессор потом меня убеждал, что жабой то животное никак не могло быть, – но факт оставался фактом: меня укусили, притом сильно. У жителя пруда был полон рот тонких и острых зубов, да еще и неестественного золотистого цвета, и ими он прокусил мою юбку и даже чулки под ней, наградив меня довольно глубокой раной на внутренней стороне бедра. Я никак не могла остановить кровь, укус жутко саднил. Сейчас все уже зажило, но на ноге остался заметный шрам, явственно доказывающий, что золоченый жабий оскал мне не привиделся! По этому следу можно даже измерить расстояние между зубами маленького чудовища.

Ты можешь предположить, что после такого пренеприятнейшего опыта я перестану ходить к заброшенной киновии, но, как я упоминала выше, с недавних пор ее окрестности будят во мне причудливый, даже несколько болезненный интерес. Казалось бы – что там можно найти, кроме древних каменных стен, заросших мхом и вьюнками?

Немного неожиданно, что профессор Брайль не советует мне посещать киновию в одиночестве и всегда навязывается в спутники. Порой мне удавалось избежать его компании, и я находила какое-нибудь местечко, где можно просто посидеть и поглядеть на киновию, представляя, какой она была в прошлом. Вспоминаю, что профессор говорил о ее последнем настоятеле-киновиархе – о нем здесь ходили спорные и противоречивые слухи; думаю, часть этой неоднозначности передалась и месту, за которым настоятель, каким бы странным и страшным человеком он ни был, долгое время надзирал.

Мне бывает здесь и неуютно, и грустно, и почти что весело порой, и даже ощущаю какое-то едва ли объяснимое недомогание в этих каменных стенах. Но все-таки киновия интересная, ее закоулки дышат величественной древностью. Я часто блуждаю здесь, и если тут есть место, которого я избегаю и обхожу дальней стороной, – то это, конечно, пруд. Я боюсь к нему приближаться и, когда вынуждена проходить мимо, не спускаю с него глаз ни на миг.

Как думаешь, не эти ли визиты – первопричина сонма фантасмагорических видений, посещавших меня с недавних пор во время сна? Все в них столь неопределенно и туманно… По пробуждении в памяти у меня сохраняются только неясные образы высоких и темных стен, мрачных чащ, где снуют украдкой чьи-то силуэты, подземных ходов, где всегда очень мрачно и лязгают какие-то стальные запоры. Иногда я почти уверена, что слышала во сне голос, говорящий всего четыре слова: «Я призову – ты явишься». Чудеса, да и только…

На том рукописный текст на листке оканчивался. Ничего больше не сообщалось там, разве что на полях (совсем иной рукой и в ином, тяжеловесном начертании) выведены были несколько слов – на латыни, судя по всему. Под ними был проставлен специфического вида штамп – некий полугеральдический символ, похожий на хлыст, которым монахи-аскеты из орденов усмирителей плоти бичуют себя при покаянии или в религиозном исступлении.

Сразу несколько вопросов встали передо мной: чья вторая рука «заверила» женские записи? Что означал загадочный штамп? Где же первые страницы дневника или письма? И – наиболее любопытный: да, киновия заброшена, но, как я уже заметил на подступах, она превосходно сбереглась – отчего же тогда «развалины»? Кладка стен как снаружи, так и внутри здания виделась почти безукоризненной. Если это «развалины», то в каких хоромах привыкла обретаться особа, давшая такую уничижительную характеристику сработанной на совесть обители?

– Я могу вам чем-то помочь?

Голос, звучанием живо напоминающий шелест опавших листьев, нарушил уединение. Он был безжизненно тих, но я все равно вздрогнул, будто кто-то выпалил из ружья у меня над самым ухом. Поспешно обернувшись в ту сторону, откуда донесся голос, я по привычке опустил руку к кобуре с шестизарядным револьвером, которую всегда носил на поясе, и чуть не потерял равновесие. Впрочем, стоявший передо мной человек едва ли представлял какую-то угрозу – ну или так казалось на первый взгляд.

– Чем-то ты встревожен, сын мой, – раздался шелестящий голос вновь. – Скажи, у тебя все в порядке?

Тот, кто обращался ко мне, имел изнеможенный из-за крайней худобы вид. Ряса из простой и грубой ткани висела на нем мешком. Пускай и весьма тщедушного телосложения, был этот человек небывало долговяз; высокий лоб указывал на недюжинный ум. Островок совершенно седых волос венчал его макушку, подобно какой-то белой короне. Он весь так и лучился некой слегка нездоровой смиренностью – и с подобной аурой я сталкивался, пожалуй, впервые – и в то же время казался честным, искренне сострадательным малым, так что у меня не было причин волноваться в его присутствии. Запрятав трансцендентные волнения куда подальше, я в некотором смущении протянул пожилому монаху руку.

– Прошу извинить, отче. Кажется, я без приглашения нарушил покой этой обители.

– Бросьте, – произнес он и со сдержанной улыбкой добавил: – Мы тут любому гостю рады. Да и какой смысл, скажите, содержать целую обитель, если ни один светский муж не зайдет сюда ненароком? Вдруг наш суровый быт настолько очарует его, что он решит здесь, в этих стенах, остаться. Ну да ладно, это лишнее… Не сочтите за чрезмерный интерес, но вы кажетесь мне человеком с тяжелым бременем на плечах. Может, облегчитесь от него, обо всем исповедавшись мне?

Неужели те мои переживания, что я наивно считал сокровенными, нашли настолько ясное отражение на моем челе? Ведь послушник киновии во всем был прав: я давно уже чувствовал себя сокрушенным, разоренным, сбитым с толку и с верного пути, чего в моей жизни доселе не бывало. Потупив взгляд, я глубоко вдохнул и попытался прояснить свою голову, пока слабость человеческой плоти не вынудила меня выдохнуть. Вдыхая, я совсем не был уверен в том, что готов разделить свои печали с этим одиноким монахом; выдыхая – уверился в том, что мне без этой спонтанной исповеди не обойтись.

– Отче, считайте, вы убедили меня распахнуть перед вами душу. Но вынужден заявить наперед: я отягощен не самыми обычными мирскими проблемами. Возможно, совсем не такие душевные раны привыкли залечивать в этих стенах… Так или иначе, зовут меня Джон О’Доннел, и…

– Какое необычное уху имя! – заметил киновит. – В этих землях привыкаешь совсем к другим. Впрочем, вы и не особо-то похожи на здешнего…

– Я прибыл из Америки, – сказал я, и мой слушатель отстраненно кивнул. Не то чтобы он подвергал мои слова сомнению – судя по лицу, он в принципе не понял, на какую страну я ссылаюсь. Решив не обращать на это внимания, я приступил к своему рассказу – с чувством, будто не выдержу более ни минуты, не поведав ему все.

– Мне довелось повидать некоторые очень диковинные вещи, отче… – начал я, но после этих слов осекся. Мне страсть как хотелось изложить ему все о помрачающих ум ужасах, с коими я имел дело в последние несколько лет; о страшных тварях, увиденных мной, – их вид зачастую, к стыду моему, обращал меня в паническое бегство, сопровождаемое дикими криками. Мне требовалось рассказать – неважно, киновиту или кому-либо еще – о вопросе, что досаждал мне последнее время: не посеяно ли в моей душе семя зла после стольких встреч со злом. Меня растили в добронравном доме христиан в Техасе, но я давно уж не бывал в церкви, давно отторг веру, привитую мне отцом, – я ведь был уверен, что она создана для утешения моралистов, запуганных или исконно малодушных, а тех, кто готов решительно и твердо противостоять тьме и черни этого мира, только связывала по рукам и ногам. Скитаясь после Техаса по Новой Англии, я то и дело набредал на проявления кошмара, о коих и помыслить не смог бы на зеленых, обласканных солнцем наделах вокруг моего родительского дома.

Из Новой Англии я убежал путешествовать в большой мир. Я повидал два Востока, Средний и Дальний – и везде, где бы я ни остановился, какой-нибудь новый ужас охотно добавлялся в долгий список тех, что уже были пережиты мной. Вскорости я осознал, что с меня подобного довольно. Да, мне требовалось поделиться этим всем, излить душу – но те слова, что по-настоящему были нужны в этот момент, никак не шли на ум. Я попросту знать не знал, что сказать! Тьма и кошмар не набивались в верные спутники ни одному другому отпрыску моего рода, да и всех прочих родов, с чьими отпрысками я жил в безмятежном и добром соседстве в бытность мальчишкой. За что же я – вот вопрос – удостоился подобной чести? Почему именно мне выпало переживать ужас за ужасом – один гротескнее и непотребнее другого?

– Думаю, твои проблемы мне ведомы, сын мой. – Шелестящий шепот высокого костлявого монаха, исподволь подкравшегося почти вплотную и склонившего голову к самому моему уху, пробрал меня громче хлесткого выстрела из незримого оружия. Я отстранился и взглянул ему в глаза, а он продолжил как ни в чем не бывало: – В наше смутное время у многих совсем еще молодых людей наблюдаю я сходную с твоей скорбную печать на челе, усталость во взгляде… Ты поступился своей верой, ведь так? Тебя поманил яркий свет, но за ним, как открылось, не углядеть ни одну из радостей, обещанных им.

Я поразился тому, сколь точно киновит облек в слова мои горести, – и даже устыдился того, что мои личные проблемы так отразились на моем облике, что их уже ничем не скрыть от постороннего. Когда он взял меня за руку и повел к воротам киновии, я решил довериться его воле, всецело разомлев и только слушая его речь ко мне.

– Ты увяз во мраке, ища нечто, расширяющее границы убеждений твоей родни. Нельзя унять простыми постулатами веры, коими потчевали тебя с детства, авантюристский дух, охоту до острых эмоций, стремление к земным удовольствиям… вот и получилось так, что, отвернувшись от скучного света, ты провалился в кромешный мрак, разлившийся всюду там, куда свет попросту не доходит.

Мы вышли наружу и встали у круглого рукотворного пруда. Киновит, сощурившись, смотрел на старую угрюмую обитель. Узловатым пальцем он обвел в воздухе ее ворота, через которые в сумерках еще виднелось внутреннее убранство.

– Киновия нам, послушникам, изнутри казалась огромной, необъятной… потому что наша вера сделала ее такой – способной дать любые ответы, которые только могут человеку потребоваться. Возможно, именно это ты почувствовал, захотев ступить под эти своды… возможно. Но взгляни-ка на нее сейчас, со стороны. Так и вульгарная вера твоя, когда на нее наваливается весь огромный внешний мир, делается на порядок меньше, прав же я?

Я отвернулся от старого киновита, слегка сбитый с толку. Я не вполне понял смысл сказанных им слов… или уловил его слишком хорошо, – и ситуация становилась пугающей. Робко я заговорил:

– Скажите, что происходит здесь… что за смысл у всего этого? Что все это значит? И что произошло с женщиной, писавшей тот дневник, лист из которого я читал, когда вы меня нашли? Где все остальные ее записи и что значит та приписка на латыни, которую, видимо, вы и оставили? Что означает тот странный оттиск?

И тут я понял, что невольно пячусь прочь от седого киновита, застывшего рядом со мной. Его мрачная речь – и ни тени понимания на лице, когда я упомянул, что прибыл сюда из Америки; непрестанные намеки девушки, писавшей дневник или письмо, на упадочное состояние киновии, якобы лежавшей в развалинах… все это буквально кричало: не следует мне сейчас полагаться на одни лишь глаза – возможно, стоит прислушаться и к инстинктам.

Игнорируя все символы, окружавшие меня – кресты, рясу монаха, витражи со сценами Библии и прочие церковные образы, – я сосредоточился на лице старика, двинувшегося ко мне. И когда наши глаза встретились – прежде чем я смог хоть о чем-то подумать, моя рука сама метнулась к закрепленной на поясе кобуре, и я вытащил револьвер.

– Не подходите, – сказал я монаху, выставив револьвер перед собой, но он, не выказывая ни тени страха, шел вперед. Возможно, укрепляла его поступь не вера какого-либо рода, а простое непонимание того, что у меня в руке.

– Джон О’Доннел, ты одной породы с нами, – холодно изрек он. – Все блуждаешь там, куда свету не дотянуться, и не можешь перестать вкушать горькие плоды, произрастающие из тьмы. Хочешь знать, где теперь девушка, написавшая то письмо? Ну да, разумеется – она ведь тебе потребна как мошна для сброса грехов: хрупкая, невинная, все приемлющая… Да, такую – наполнить бы до краев, прежде чем отбросить…

Нас с киновитом разделяло всего несколько шагов, когда испуг вывел меня из ступора – и я, более не мешкая, нажал на спуск. Отдача от выстрела разогнала вверх по руке неприятную дрожь, но куда более неприятным оказалось зрелище, открывшееся моим неверящим глазам. В рясе странного послушника появилось отверстие с обгоревшими краями – но крови оттуда не показалось, лишь легкий дымок выполз струйкой наружу. Не приходилось сомневаться в том, что пуля попала в него, – он пошатнулся, отступил на шаг-другой… но на ногах устоял и, более того, снова как ни в чем не бывало направился в мою сторону.

– Смотрю, много нового оружия появилось с тех пор, как в последний раз собиралась наша киновия, – сказал он с иронией. – Но что-то я сомневаюсь, что этим можно сразить меня.

Всем своим существом я окунулся в ужас, впал в смятение. Снова прицелившись в высокую фигуру в рясе, я стал жать на спусковой крючок, точно одержимый. Прокрутился вмиг весь барабан, боек защелкал вхолостую – но ни одна пуля не смогла повергнуть этого потустороннего монаха наземь или пролить хоть каплю его черной крови.

– Сколь жалок ныне сын человечий! – прошипел дьявол в смиренном обличье. – Так слаб душой, так маловерен, за жизнь цепляется, как за нелепую обузу! – Его язык трепетал меж двух рядов мерзких игл-зубов, напоминавших решетку на окне готического монастыря. – Сколь жалок сын человеческий – кукла из плоти, жалкая марионетка…

Утратив от испуга контроль над собой, я наугад бросился к небольшой дубраве близ киновии. Обхватив обеими руками ствол ближайшего дерева, я отчаянно начал карабкаться на него, обламывая ногти и хватая занозы. Переведя дух и бросив взгляд за спину, я с трудом сдержал крик: отбросив кусок бечевы, перепоясывающий рясу, киновит сбросил свое рубище – и оказалось, что прежняя согбенная поза скрывала не только лишь настоящий рост. Пара размашистых перепончатых крыл, прежде обернутых вокруг его костлявого тела подобием савана, выпросталась в воздух; в правом виднелись шесть выпущенных мной пуль, гротескными стальными фурункулами застрявших в его толстой дряблой шкуре. Взмахнув этими полотнами пронизанной венами кожи, жуткая горгулья оторвалась от земли с той непринужденностью, что отличает всякую хищную птицу.

– Киновиарх одарил и преобразил меня! – выкрикнула тварь. – Он сделал так, когда шесть сотен лет тому назад я проклял сокровенный свет и принял отчаяние и его сладкую любовь, дающую эти силы! И когда я выпью твою жизнь досуха…

– Выпьешь? – откликнулся я и, балансируя кое-как, уперев обе ноги в толстый сук, схватился безнадежно за револьвер. Отщелкнув барабан, я пошарил по карманам своего плаща и выудил-таки пару завалящих патронов. – Ну что ж, попробуй! – С этими словами я повернулся лицом к чудовищу, успевшему подлететь почти вплотную к дереву, и выстрелил в его ничем теперь не защищенную костлявую грудь чуть ли не в упор.

Горгулья точно переломилась надвое в воздухе, из ее спины взметнулась фонтаном дурно пахнущая черная жидкость. Увидев такой исход, я облегченно выдохнул – и едва не повалился с дерева головой вниз.

Запутавшись в собственных перепонках, тварь рухнула наземь. Пока она билась там, внизу, пытаясь подняться, я сполз по грубому стволу, ободрав ладони, и подбежал к ней. Взмахнув низко крылом, горгулья попыталась сшибить меня с ног, но я, увернувшись от этого не особо хитроумного выпада, обрушил удар сапога ей на торчащий из бледной спины хребет – прямо на то место, где в него «впадали» гротескные вытянутые кости двух крыл. Раздался тошнотворный хруст, и я, ощутив преимущество, стал месить бледный мешок с костями уже обеими ногами, покуда тело врага не оказалось разбито и сломано наверняка. Черная затхлая кровь огромной лужей растеклась по тропе, уводящей к воротам киновии.

Повернув ко мне уродливую шишковатую голову на вывихнутой шее, тварь оскалила острые зубы. Она хрипела, из ее черных ноздрей били две крохотные черные струйки, но в глазах, столь ужасающе человеческих, все еще горел злобный огонь. Она не сдалась.

Я отвел от этого кошмара взгляд и только теперь заметил, что заброшенное здание, показавшееся мне сперва превосходно сохранившимся, изменилось. Весь прежний образ развеялся, точно мираж в жаркой пустыне: утратившие шарм, заросшие вьюном и мхом руины ничуть более не напоминали жилую постройку. С тем же успехом нагромождение глыб и груд щебня могло иметь и сугубо естественную природу. Схватившись за голову, застигнутый врасплох этими метаморфозами и раздраженный свистящими хрипами, исторгаемыми поверженным крылатым дьяволом, я вскричал во всю мощь легких:

– Где же она? Ты не сможешь забрать ее просто так – я не дам тебе!..

На глаза мне попался пруд, и я понял, что он-то, в отличие от киновии, не изменился ни на йоту. Он все еще лежал там, мощенный каменьями, и водица в нем была прозрачна и спокойна, точно небо в погожее летнее утро. Уставившись на эту обманчивую пасторальную картинку, я проревел:

– Так вот ты где прячешься! Значит, ты здесь – тот самый киновиарх-настоятель, совративший этого слабовольного дурня и сделавший из него личного фамильяра! – Вновь подняв ногу, я с силой опустил тяжелый каблук – и хрипящая голова нечестивого киновита раскололась, будто ваза, расплескав по земле черную студенистую начинку. – Что ж, с ним покончено! Теперь показывайся сам – выходи на свет, кем или чем бы ты ни был!

Неподвижен был спокойный воздух, и никакого ответа не последовало.

Решительным шагом я двинулся к пруду, каждой клеткой тела ощущая, как закипает во гневе моя кровь. Припав на колени у кромки, я взялся за один из валунов, окаймлявших пруд, напряг мышцы рук и вырвал его из земли. Воздев камень над головой, я швырнул его в воду.

– Вот тебе – для начала! – выкрикнул я, вырвал еще один камень и отправил его следом за первым. За вторым ушел в воду третий, за третьим – четвертый… Кристальные брызги разлетались по сторонам, но мои снаряды, видимо, баламутили эту воду не без успеха: с каждым разом она становилась все темнее и грязнее, утрачивая свою издевательскую чистоту. С тихим упорством я бомбардировал пруд кусками его собственной окантовки. Полдень был жарок, и пот, стекая со лба и задерживаясь ненадолго на бровях, катился по моему сосредоточенному, ожесточенному лицу. Когда же от окантовки не осталось даже и кусочка гальки, я пошел к крупным каменным обломкам у развалин киновии и, выбрав подходящий – весьма внушительных, но подъемных габаритов, – покатил его к заваленному утлому водоему. Когда и этот снаряд рухнул в намеченное место, подняв уже самую малость серых брызг, я присел наземь в сильном утомлении. Силы оставляли меня, руки тряслись от переутомления, в горле встал ком. И все же, не желая примириться со слабостью, начавшей одолевать меня, я нашел еще один кусок скалы и запустил им в пруд, крикнув:

– Порази тебя гром! Покажись, кто бы ни был!.. будь проклят Богом!..

И вот когда уже, казалось, не случится ничего и никто не ответит на мой вызов, на краю забросанного камнями водоема, в маленькой, зажатой между моими горе-снарядами грязной лужице поднялось какое-то волнение. Поначалу еле заметное, оно разрасталось – и не успел я глазом моргнуть, как из расщелины меж камней вздулось нечто смахивающее на огромный грязный пузырь. Открылись два водянистых глаза без зрачков; боковину этого клокочущего кома прорезала щель рта, отчетливо блеснувшая золотым цветом. Раздался густой хриплый звук, и впрямь напоминавший утробное кваканье гигантской жабы. Упруго пульсируя, тварь скатилась по камням к берегу – судя по всему, ничуть меня не боясь. Собрав остатки сил, я отполз подальше, стараясь лишний раз не глядеть чудовищу в глаза, тяжко хватая воздух ртом и взбивая сапогами землю.

Тварь окончательно выбралась на берег. По пути она успела разрастись в размерах и теперь была почти такой же большой, как овца или молодой вепрь.

Сверкающие золотистым цветом челюсти растянулись в наглом оскале. Где-то между ними шевельнулся вялый мясистый язык, перепачканный в клейкой слюне. Я пожурил себя за собственную глупость – вымотавшись почти до предела, я добился единственно того, что выманил врага из укрытия. Кажется, сейчас у меня не получилось бы удержать и револьвер в руках, не говоря уж о более серьезной самообороне. Ловя взгляд окаймленных слизью глаз, я чувствовал упадок сил все острее, и почему-то казалось, что я даже убежать отсюда не смогу. Дьявольская тварь определенно на это рассчитывала.

Собраться с духом, встать на ноги и бороться определенно стоило, но на поверку было мне уже не по силам. И когда я отринул последнюю надежду спастись и решил по крайней мере мужественно принять смерть, уготованную мне мерзким демоном пруда, произошло нечто неожиданное. Скользкая круглая тварь надулась в последний раз, прибавив еще в размерах, – и вдруг с хлюпаньем разошлась, опав, точно проколотый бычий пузырь.

Из этой опустевшей оболочки и появилась она.

Я невольно опустил глаза к земле. Красивая молодая женщина, совершенно нагая, но некой ангельской, светлой, совершенно не провоцирующей и не вызывающей наготой, шла ко мне от пруда. Ее лицо лучилось запредельным спокойствием и – вот уж не знаю почему, ведь это, верней всего, она спасла меня сейчас! – благодарностью. И вот сил в руках, на которые я опирался, не осталось – я повалился ничком, почти теряя сознание. Девушка опустилась рядом со мной на колени и, возложив мне на горячий лоб ладонь, произнесла:

– Ты пришел к этим развалинам увидеть то же, за чем ходила и я: умиротворенную монашескую общину, место, где сможешь позабыть о прошлом. Выкорчевав все камни душ – в одном из них я и была заточена, – ты положил конец моему губителю и возродил все мои надежды.

– Но… как же…

– Киновия вот уже более половины века как не существует в твоем мире. Ее разрушили и очистили от сеющих ужас еретиков. Кошмары, творившиеся в ее стенах, забылись. Но зло не знает покоя и поражения. Заняв это место однажды, оно навек оставило здесь след, тень, мизерную часть себя… и эта часть, укрывшись в тени и заманив в свои сети сколько-нибудь случайных жертв, всегда может напитаться новыми силами и вырасти в новое зло.

– А ты… отныне… ты свободна от этого зла?

Очень красивая, но безмерно печальная улыбка тронула губы девушки.

– Да, – сказала она, – твоими стараниями – да. Ты почувствовал мою неволю, когда читал то письмо… те слова, что я могла бы написать, если бы прожила достаточно долго, чтобы сесть где-то здесь, взять перо и бумагу… Ты проявил ко мне, давно умершей, живое сострадание – и тем дал мне силы высвободиться.

Я закашлялся, скорчившись в тяжелом приступе лихорадки. Пока я дрожал от нутряного мороза и боли, прикосновение девушки ко мне делалось менее осязаемым, слишком легким, призрачным. С трудом приподняв голову, я слушал ее последние слова:

– Меня спасти ты уже не мог, ибо никто не волен спасать других. Иногда максимум, что может сделать человек, – выручить самого себя. Благодарю тебя за твою добрую силу, мой милый смельчак Джон О’Доннел. Без тебя я так бы и оставалась лишь каплей в этой мертвой луже дьявольской злобы…

Слезы выступили у меня на глазах. Я боролся, сцепив зубы, с собственной немощью, силился встать любой ценой. Но девушка уже исчезла – только последние слова, сошедшие с ее светлых губ, все еще звучали, как эхо, подхваченное ветром:

– А теперь, когда я свободна… спаси себя, милый Джон. Спаси себя, и тогда все точно придет к концу.

* * *

Вот что я смог разузнать: некто профессор Брайль действительно жил приблизительно в трех милях от заброшенной киновии. Примерно год назад молодая женщина, его студентка и ассистентка, пропала здесь без вести. Ее нашли глубоко в руинах лишь три месяца спустя, – ее тело уродовали жуткие раны, и в нем не осталось ни капли крови. Посетив ее могилу, я невольно преклонил колени и стал молиться. Забыв о ходе времени, я долго простоял так, не один час – не находя в себе сил вновь встать на ноги и покинуть кладбище.

Но я и сейчас не уверен, за нее ли тогда молился – или же за самого себя.

Перевод Г. Шокина

Примечание

Архивный рассказ, машинописный текст (до правки популяризатором творчества автора С. Дж. Хендерсоном) датируется приблизительно 1934 годом. Был опубликован в составе фэнзина «Лики огня» (Pictures in the Fire). Считается, что изначально главный герой рассказа был безымянным, напрямую назвать его О’Доннелом, другом Кирована из популярного говардовского хоррорного цикла, счел нужным Хендерсон, делавший правку текста перед печатью. «Странные» образы антагониста-горгульи и загадочного демона-жабы роднят этот малопопулярный рассказ по духу с историями Лавкрафта, хотя образ «девы в беде» уже гораздо более характерен для самого Говарда.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?