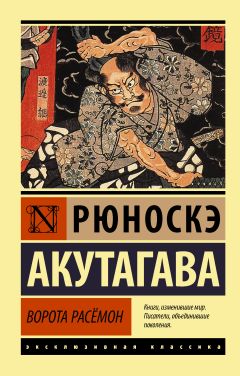

Текст книги "Ворота Расемон"

Автор книги: Рюноскэ Акутагава

Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Счастье

Перед входом висела реденькая тростниковая занавеска, и сквозь неё всё, что происходило на улице, было хорошо видно из мастерской. Улица, ведущая к храму Киёмидзу, ни на минуту не оставалась пустой. Прошёл бонза с гонгом. Прошла женщина в роскошном праздничном наряде. Затем – редкое зрелище – проехала тележка с плетёным камышовым верхом, запряжённая рыжим быком. Всё это появлялось в широких щелях тростниковой занавески то справа, то слева и, появившись, сейчас же исчезало. Не менялся только цвет самой земли на узкой улице, которую солнце в этот предвечерний час пригревало весенним теплом.

Молодой подмастерье, равнодушно глядевший из мастерской на прохожих, вдруг, словно вспомнив что-то, обратился к хозяину-гончару:

– А на поклонение к Канно́н-са́ма по-прежнему народ так и валит.

– Да! – ответил гончар несколько недовольно, может быть, оттого что был поглощён работой. Впрочем, в лице, да и во всём облике этого забавного старичка с крошечными глазками и вздёрнутым носом злости не было ни капли. Одет он был в холщовое кимоно. А на голове красовалась высокая помятая шапка момиэбо́си, что делало его похожим на фигуру с картин прославленного в то время епископа Тоба.

– Сходить, что ли, и мне поклониться? А то никак в люди не выйду, просто беда.

– Шутишь…

– Что ж, привалило бы счастье, так и я бы уверовал. Ходить на поклонение, молиться в храмах – дело нетрудное, было бы лишь за что! Та же торговля – только не с заказчиками, а с богами и буддами.

Высказав это со свойственным его возрасту легкомыслием, молодой подмастерье облизнул нижнюю губу и внимательно обвёл взглядом мастерскую. В крытом соломой ветхом домике на опушке бамбуковой рощи было так тесно, что, казалось, стоит повернуться, и стукнешься носом о стену. Но зато, в то время как по ту сторону занавески шумела улица, здесь стояла глубокая тишина; словно под лёгким весенним ветром, обвевавшим красноватые глиняные тела горшков и кувшинов, всё здесь оставалось неизменным давным-давно, уже сотни лет. И казалось, даже ласточки и те из года в год вьют свои гнёзда под кровлей этого дома…

Старик промолчал, и подмастерье заговорил снова:

– Дедушка, ты на своём веку много чего и видал и слыхал. Ну как, и вправду Каннон-сама посылает людям счастье?

– Правда. В старину, слыхал я, это часто бывало.

– Что бывало?

– Да коротко об этом не расскажешь. А начнёшь рассказывать – вашему брату оно и не любопытно.

– Жаль, ведь и я не прочь уверовать. Если только привалит счастье, так хоть завтра…

– Не прочь уверовать? Или не прочь поторговать?

Старик засмеялся, и в углах его глаз собрались морщинки. Чувствовалось, что он доволен, – глина, которую он мял, стала принимать форму горшка.

– Помышлений богов – этого вам в ваши годы не понять.

– Пожалуй, что не понять, так вот я и спросил, дедушка.

– Да нет, я не о том, посылают ли боги счастье или не посылают. Не понимаете вы того, что именно они посылают – счастье или злосчастье.

– Но ведь если оно уже выпало тебе на долю, чего же тут не понять, счастье это или злосчастье?

– Вот этого-то вам как раз и не понять!

– А мне не так непонятно, счастье это или злосчастье, как вот эти твои разговоры.

Солнце клонилось к закату. Тени, падавшие на улицу, стали чуть длиннее. Таща за собой длинные тени, мимо занавески прошли две торговки с кадками на голове. У одной в руке была цветущая ветка вишни, вероятно – подарок домашним.

– Говорят, так было и с той женщиной, что теперь на Западном рынке держит лавку с пряжей.

– Вот я и жду не дождусь рассказа, дедушка!

Некоторое время оба молчали. Подмастерье, пощипывая бородку, рассеянно смотрел на улицу. На дороге что-то белело, точно блестящие ракушки: должно быть, облетевшие лепестки цветов с той самой ветки вишни.

– Не расскажешь, а, дедушка? – сонным голосом проговорил подмастерье немного погодя.

– Ну ладно, так и быть, расскажу. Только это будет рассказ о том, что случилось давным-давно. Так вот…

С таким вступлением старик-гончар неторопливо начал своё повествование. Он говорил степенно, неторопливо, как может говорить только человек, не думающий о том, долог ли, короток ли день.

– Дело было лет тридцать-сорок тому назад. Эта женщина, тогда ещё девица, обратилась с молитвой к этой самой Каннон-сама в храме Киёмидзу. Просила, чтоб та послала ей мирную жизнь. Что ж, у неё как раз умерла мать, единственная её опора, и ей стало трудно сводить концы с концами, так что молилась она не зря.

Покойная её мать раньше была жрицей в храме Хакусю́ся и одно время пользовалась большой славой, но с тех пор, как разнёсся слух, что она знается с лисой, к ней никто почти больше не ходил. Она была моложавая, свежая, статная женщина, а при такой осанке – что там лиса, и мужчина бы…

– Я бы лучше послушал не о матери, а о дочери…

– Ничего, это для начала. Ну, когда мать умерла, девица одна своими слабыми руками никак не могла заработать себе на жизнь. До того дошло, что она, красивая и умная девушка, робела из-за своих лохмотьев даже в храме.

– Неужто она была так хороша?

– Да. Что нравом, что лицом – всем хороша. На мой взгляд, её не стыдно было бы показать где угодно.

– Жаль, что давно это было! – сказал подмастерье, одёргивая рукав своей полинялой синей куртки.

Старик фыркнул и не спеша продолжал свой рассказ. За домом в бамбуковой роще неумолчно пели соловьи.

– Двадцать один день она молилась в храме, и вот вечером в день окончания срока она вдруг увидела сон. Надо сказать, что среди молящихся, которые пришли на поклонение в этот храм, был один горбатый бонза, который весь день монотонно гнусавил какие-то молитвы. Вероятно, это на неё и подействовало, потому что, даже когда её стало клонить ко сну, этот голос всё ещё неотвязно звучал у неё в ушах – точно под полом трещал сверчок… И вот этот звук вдруг перешёл в человеческую речь, и она услыхала: «Когда ты пойдёшь отсюда, с тобой заговорит человек. Слушай, что он тебе скажет!»

Ахнув, она проснулась, – бонза всё ещё усердно читал свои молитвы. Впрочем, что он говорил – она, как ни старалась, разобрать не могла. В эту минуту она безотчётно подняла глаза и в тусклом свете неугасимых лампад увидела лик Каннон-сама. Это был давно почитаемый, величавый, проникновенный лик. И вот что удивительно: когда она взглянула на этот лик, ей почудилось, будто кто-то опять шепчет ей на ухо: «Слушай, что он тебе скажет!» И тут-то она сразу уверилась, что это ей возвестила Каннон-сама.

– Вот так так!

– Когда совсем стемнело, она вышла из храма. Только она стала спускаться по пологому склону к Годзё, как в самом деле кто-то сзади схватил её в объятия. Стоял тёплый весенний вечер, но, к сожалению, было темно, и потому не видно было ни лица этого человека, ни его одежды. Только в тот миг, когда она пыталась вырваться, она задела его рукой за усы. Да, в неподходящее время это случилось – как раз в ночь окончания срока молений!

Она спросила его имя – имени он не назвал. Спросила, откуда он, – не ответил. Он твердил лишь одно: «Слушай, что я тебе скажу!» И, крепко обняв, тащил её за собой вниз по дороге, всё дальше и дальше.

Хоть плачь, хоть кричи, – пора была поздняя, прохожих кругом никого, так что спасения не было.

– Ну, а потом?

– Потом он втащил её в пагоду храма Яса́кадэра, и там она провела ночь. Ну, а что там случилось, об этом мне, старику, говорить, пожалуй, незачем.

Старик засмеялся, и в углах его глаз опять собрались морщинки. Тени на улице стали ещё длиннее. Лёгкий ветерок сбил к порогу рассыпанные лепестки цветов вишни, и теперь они белыми крапинками виднелись среди камней.

– Да чего уж там! – сказал подмастерье, словно что-то вспомнив, и опять принялся щипать бородку: – Что же, это всё?

– Будь это всё, не стоило бы и рассказывать. – Старик по-прежнему мял в руках горшок. – Когда рассвело, этот человек – должно быть, так уж судила ему судьба – сказал ей: «Будь моей женой!»

– Да ну?!

– Не будь у ней вещего сна – дело другое, ну а тут девушка подумала, что так угодно Каннон-сама, и потому утвердительно кивнула… Они для порядка обменялись чарками, и он со словами: «Это тебе для начала!» – вынес из глубины пагоды кое-что ей в подарок: десять кусков узорчатой ткани и десять кусков шёлка. Да, такая штука тебе, как ни старайся, пожалуй, и не под силу!

Подмастерье усмехнулся и ничего не ответил. Соловьи больше не пели.

– Вскоре этот человек сказал ей: «Вернусь вечером!» – и торопливо куда-то ушёл. Осталась она одна, и тоска одолела её ещё пуще. Какая она ни была умница, но после всего, что случилось, у неё, конечно, руки опустились. Тут, чтобы как-нибудь развлечься, она так, случайно, заглянула в глубь пагоды, – чего только там не было! Что парча или шелка! Там стояли бесчисленные ящики со всякими сокровищами – драгоценными камнями, золотым песком. От всего этого даже у храброй девушки ёкнуло сердце.

«Всяко бывает, но раз уж у него такие сокровища, сомнения нет. Он либо вор, либо разбойник!»

До сих пор ей было только тоскливо, но от этой мысли стало вдобавок страшно, и она почувствовала, что больше здесь ей не выдержать ни минуты. В самом деле, если она попала в руки к преступнику, кто знает, что ещё ждёт её впереди?

Решила она бежать и кинулась было к выходу, но вдруг из-за корзин кто-то её хрипло окликнул. Само собой, она испугалась, – ведь она думала, что в пагоде нет ни души. Глядит – какое-то существо, не то человек, не то трепанг, сидит, свернувшись, между нагромождёнными кругом мешками с золотым песком. Оказалось, это монахиня лет шестидесяти, сгорбленная, низенькая, вся в морщинах, с гноящимися глазами. Догадалась ли старуха, что задумала девушка, нет ли, только она вылезла из-за мешков и поздоровалась вкрадчивым голосом, какого нельзя было от неё ожидать, судя по её виду.

Особенно бояться было нечего, но девушка подумала, что, если она выдаст своё намерение убежать отсюда, будет худо, и потому волей-неволей облокотилась на ящик и нехотя повела обычный житейский разговор. Старуха сообщила, что живёт у этого человека в служанках. Но стоило девушке завести разговор о его ремесле, как старуха почему-то умолкала. Это тревожило девушку, к тому же монахиня была глуховата и сто раз переспрашивала одно и то же. Всё это девушку расстроило чуть не до слёз.

Так продолжалось до полудня. И вот пока беседовали они о том, что в Киёмидзу распустились вишни, о том, что закончена постройка моста Годзё, монахиня задремала, должно быть, от старости. А может быть, это случилось оттого, что отвечала девушка довольно лениво. Тогда девушка, улучив минуту, тихонько подкралась к выходу, прислушалась к сонному дыханию старухи, приоткрыла дверь и выглянула наружу. На улице, к счастью, не было ни души.

Если бы она тут же и убежала, ничего бы дальше и не было, но она вдруг вспомнила об узорчатой ткани и о шёлке, которые получила утром в подарок, и тихонько вернулась за ними к ящикам. И вот, споткнувшись о мешок с золотым песком, она нечаянно задела за колено старухи. Сердце у неё замерло. Монахиня испуганно открыла глаза и сначала никак не могла понять что к чему, но затем вдруг как полоумная вцепилась ей в ноги. И, чуть не плача, что-то быстро забормотала. Из тех обрывков, которые улавливала девушка, только можно было понять, что если, мол, девушка убежит, то ей, старухе, придётся плохо. Но так как оставаться здесь было опасно, то девушка вовсе не склонна была прислушиваться к таким речам. Ну, тут они в конце концов и вцепились друг в друга.

Дрались. Лягались. Кидали друг в друга мешки с золотым песком. Такой подняли шум, что мыши чуть не попадали с потолочных балок. К тому же старуха дралась как бешеная, так что, несмотря на её старческую немощь, совладать с ней было нелегко. И всё же, должно быть, сказалась разница в летах. Когда вскоре после того девушка с узорчатой тканью и шёлком под мышкой, задыхаясь, выбралась за дверь пагоды, монахиня осталась лежать недвижимой. Об этом девушка услыхала уже потом – её труп, с испачканным кровью носом, с ног до головы осыпанный золотым песком, лежал в полутёмном углу, лицом вверх, точно она спала.

Девушка же ушла из храма Ясакадэра, и когда наконец показались более населённые места, зашла к знакомому в Годзё-Кёгоку. Знакомый этот тоже сильно нуждался, но, может быть, потому, что она дала ему локоть шёлка, принялся хлопотать по хозяйству: приготовил ванну, сварил кашу. Тут она впервые облегчённо вздохнула.

– Да и я наконец успокоился!

Подмастерье вытащил из-за пояса веер и ловко раскрыл его, глядя сквозь занавеску на вечернее солнце. Только что между ним и заходящим диском солнца промелькнули с громким хохотом несколько похоронных факельщиков, а тени их ещё тянулись по мостовой…

– Значит, на этом и делу конец?

– Однако, – старик покачал головой, – пока она сидела у знакомого, на улице вдруг поднялся шум и раздались злобные крики: поглядите, вот он, вот он! А так как девушка чувствовала себя замешанной в тёмное дело, у неё опять сжалось сердце. Вдруг тот вор пришёл рассчитаться с ней? Или за ней гонится стража? От этих мыслей каша не лезла ей в горло.

– Да ну?

– Тогда она тихонько выглянула из щели приоткрытой двери: окружённые зеваками, торжественно шли пять-шесть стражников; их сопровождал начальник стражи. Они вели связанного мужчину в рваной куртке, без шапки. По-видимому, поймали вора и теперь тащили его, чтоб на месте выяснить дело.

Этот вор – уж не тот ли самый, что заговорил с ней вчера вечером на склоне Годзё? Когда она увидела его, её почему-то стали душить слёзы. Так она мне сама говорила, но это не значит, что она в него влюбилась, вовсе нет! Просто, когда она увидела его связанным, у неё сразу защемило сердце, и она невольно расплакалась, вот как это было. И вправду, когда она мне рассказывала, я сам расстроился…

– Н-да…

– Так вот, прежде чем помолиться Каннон-сама, надо подумать!

– Однако, дедушка, ведь она после этого всё-таки выбилась из бедности?

– Мало сказать «выбилась», она живёт теперь в полном достатке. А всё благодаря тому, что продала узорчатую ткань и шёлк. Выходит, Каннон-сама сдержала своё обещание!

– Так разве нехорошо, что с ней всё это приключилось?

Заря уже пожелтела и померкла. То там, то здесь еле слышно шелестел ветер в бамбуковой роще. Улица опустела.

– Убить человека, стать женой вора… на это надо решиться…

Засовывая веер за пояс, подмастерье встал. И старик уже мыл водой из кружки выпачканные глиной руки. Оба они как будто чувствовали, что и в заходящем весеннем солнце, и в их настроении чего-то не хватает.

– Как бы там ни было, а она счастливица.

– Куда уж!

– Разумеется! Да дедушка и сам так думает.

– Это я-то? Нет уж, покорно благодарю за такое счастье.

– Вот как? А я бы с радостью взял.

– Ну так иди, поклонись Каннон-сама.

– Вот-вот. Завтра же засяду в храме!

Январь 1917 г.

Оиси Кураноскэ в один из своих дней

На плотно задвинутые сёдзи падал яркий солнечный свет, и тень старого вишнёвого дерева на несколько кэн – от правого края до левого – чётко, как на картине, выделялась на всём этом освещённом пространстве. О́иси Курано́́скэ Ёсика́цу, бывший вассал Аса́но Та́куми-но ка́ми, а ныне узник в доме князя Хосока́ва, сидел спиной к сёдзи, прямой, со скрещенными ногами, и не отрываясь читал. Это был, кажется, какой-то том «Троецарствия», который ему одолжил один из вассалов Хосокава.

Обычно в этой комнате находилось девять человек, но сейчас Катао́ка Гэнгоэмóн вышел в отхожее место; Хая́ми Тодзаэмóн отправился поболтать в нижнюю комнату и ещё не возвратился; остальные шестеро – Ёсида Тюдзаэмо́н, Хáра Соэмо́н, Мáса Кюдайю́, Оно́дэра Дзюнáй, Хорибэ Яхэ́й и Хадзáма Кихэй, – как будто не замечая солнца, освещавшего сёдзи, были погружены в чтение или заняты писанием писем. И не потому ли, что они, все шестеро, были люди старые – каждому перевалило за пятьдесят, – в комнате, чуть тронутой весной, было зловеще тихо. Даже когда кто-нибудь покашливал, звук был не настолько силён, чтобы поколебать застоявшийся в комнате лёгкий запах туши.

Кураноскэ отвёл глаза от «Троецарствия» и, устремив взор куда-то вдаль, тихонько положил руки на стоявшее возле него хибати. В хибати, накрытом металлической сеткой, под тлевшими угольками поблёскивали, освещая пепел, красивые красные огоньки. Кураноскэ ощутил их тепло, и душу его охватило чувство спокойной удовлетворённости. Той самой удовлетворённости, которую в пятнадцатый день последнего месяца прошлого года, после отмщения за своего погибшего господина, когда они все ушли в храм Сэнга́кудзи, он выразил в стихе:

Какая радость!

Рассеялись заботы.

Отдал я жизнь.

Ясна луна на небе,

Сошли с неё все тучи.

Как прожил он, сгорая от нетерпения и изощряясь в хитростях, эти долгие дни и месяцы, почти целых два года после того, как покинул замок Ако! Уже одно то, что приходилось терпеливо ждать, пока созреет случай, и при этом сдерживать пыл своих горячих товарищей, было совсем нелегко. К тому же за ним неотступно следил Сайсаку, подосланный домом его врага. Приходилось обманывать Сайсаку, маскируясь разгулом, и вместе с тем рассеивать подозрения друзей, которых этот разгул вводил в заблуждение. Он вспоминал про их прежние совещания в Ямáсина и в Марýяма, и в его душу снова вернулось было тяжёлое чувство. Но всё пришло к тому, к чему шло.

Если что-либо и оставалось незавершённым, то это только приговор – приговор всем сорока семи. Но этот приговор, несомненно, не так уж далёк. Да. Всё пришло к тому, к чему шло. И дело не только в том, что свершён акт мести. Всё произошло в той форме, которая почти полностью отвечала его моральным требованиям. Он чувствовал не только удовлетворение от исполнения долга, но и удовлетворение от воплощения в жизнь высоконравственных начал. Думал ли он о цели мщения, думал ли о его средствах, его чувство удовлетворения не омрачал никакой укор совести. Могло ли для него существовать удовлетворение выше?

При этих словах морщины между сдвинутыми бровями Кураноскэ разгладились, и он обратился через хибати к Есида Тюдзаэмону, который тоже, по-видимому, устал читать и теперь чертил что-то пальцем у себя на коленях, на которые опустил книгу.

– Сегодня как будто очень тепло.

– Да… Когда вот так сидишь, то, должно быть, оттого что очень тепло, страшно хочется спать.

Кураноскэ усмехнулся. В его памяти вдруг всплыли строки стихов, которые в день Нового года сложил Томимо́ри Скээмо́н после трёх чарок новогоднего вина:

Весна сегодня,

И даже самураю

Соснуть не стыдно.

И эти строки дышали такой же удовлетворённостью, какую он сейчас чувствовал.

– Это и есть расслабление духа, которое означает, что задуманное исполнено.

– Да, пожалуй.

Тюдзаэмон поднял трубку, лежавшую тут же, и потихоньку затянулся. Голубоватый дымок чуть-чуть затуманил послеполуденный весенний воздух и исчез в светлой тиши.

– Мы ведь никак не думали, что сможем ещё проводить такие мирные дни.

– Да, мне и во сне не снилось, что я встречу ещё один Новый год.

– У меня всё время такое чувство, будто мы – настоящие счастливцы.

Оба с довольной улыбкой переглянулись.

Если бы в этот миг на сёдзи позади Кураноскэ не появилась тень человека, если бы эта тень не исчезла, едва человек отодвинул сёдзи, и вместо неё в комнате не показалась крупная фигура Хаями Тодзаэмона, быть может, Кураноскэ продолжал бы наслаждаться приятным теплом весеннего дня и чувством гордого удовлетворения. Но сейчас, сияя широкой улыбкой и румянцем щёк, в их комнату бесцеремонно ввалился Тодзаэмон. Впрочем, они не обратили на него особого внимания.

– Там, внизу, кажется, было весело?

С этими словами Тюдзаэмон снова затянулся трубкой.

– Сегодня дежурный – Дэнъэмон, потому и разговоров было много. Катаока сейчас тоже засел там.

– Ну и правильно! Он всё боялся опоздать.

Поперхнувшись дымом, Тюдзаэмон грустно засмеялся. Онодэра Дзюнай, всё время что-то писавший, поднял голову, как будто о чём-то подумав, но сейчас же снова опустил глаза на бумагу и стал торопливо писать дальше. Вероятно, он писал письмо жене в Киото. Кураноскэ засмеялся, морща уголки глаз.

– Ну и что же? Было что-нибудь интересное?

– Нет, как всегда – одна болтовня. Правда, когда Тикамацу рассказывал про Дзингоро, даже Дэнъэмон и тот слушал со слезами на глазах. Ну а кроме этого?.. Впрочем, одно было интересно. С того времени, как мы зарубили князя Кира, по всему Эдо один за другим следовали случаи мести.

– Кто бы мог подумать!

Тюдзаэмон недоумённо посмотрел на Тодзаэмона. Тот почему-то был очень доволен, что завёл этот разговор.

– Нам рассказали о двух-трёх таких случаях. Один очень забавный – тот, что произошёл на улице Минатомати и Минами-Хаттёбори. Хозяин тамошней рисовой лавки подрался в бане с мастером из соседней красильни. Всё вышло как будто из-за того, что один брызнул на другого кипятком. Словом, из-за пустяка. В ответ мастер избил хозяина лавки шайкой. Тогда приказчик хозяина, затаив злобу, дождался темноты и, когда мастер вышел на улицу, всадил ему в плечо чуть ли не целый багор. При этом он заявил: «Это тебе за хозяина!»

Свой рассказ Тодзаэмон сопровождал жестами и хохотал.

– Но это же настоящее буйство!

– Да, мастер, кажется, здорово пострадал. Но вот что удивительно: там все кругом говорят, что приказчик поступил правильно. Кроме того, подобные случаи произошли в третьем квартале той же улицы, во втором квартале в Кодзи-мати и ещё где-то, словом, всюду. Толкуют, что это все с нас берут пример. Не забавно ли?

Тодзаэмон и Тюдзаэмон посмотрели друг на друга и засмеялись. Конечно, слышать, какое впечатление произвёл на умы эдосцев подвиг их мести, хотя дело шло и о пустяках, было приятно. Только Кураноскэ, приложив руку ко лбу, с недовольным лицом хранил молчание. Рассказ Тодзаэмона странным образом омрачил его чувство удовлетворённости. Это, разумеется, не значило, что он почувствовал ответственность за последствия, которые повлекло за собой содеянное ими. То, что после совершённого ими подвига отмщения в городе начались подобные акты мести, естественно, его совесть никак не задевало. И тем не менее он чувствовал, что в его душу, согретую весенним теплом, проник холод.

По правде говоря, он был несколько удивлён тем, что влияние их поступка распространилось так далеко. Те случаи, над которыми он в другое время сам посмеялся бы вместе с Тюдзаэмоном и Тодзаэмоном, теперь посеяли в его душе, исполненной чувства удовлетворённости, семена чего-то неприятного. Это потому, что чувство удовлетворённости было приятным для него, приятным настолько, что – при ощущаемом где-то в глубине души противоречии с логикой – оно как-то утверждало и самый его поступок, и всё то, что являлось последствием этого поступка. Разумеется, тогда он вовсе не рассуждал так аналитически. Он только почувствовал в весеннем воздухе струйку холода, и она была ему неприятна.

Однако то, что Кураноскэ не засмеялся, не привлекло особого внимания тех двоих. Скорее другое: такой простой и добрый человек, как Тодзаэмон, вероятно, был даже уверен, что его рассказы интересны Кураноскэ так же, как они интересны ему самому. Иначе он, конечно, не направился бы опять в нижнюю комнату, чтобы пригласить сюда Хориути Дэнъэмона – вассала дома Хосокава, бывшего в тот день дежурным. Он же, наоборот, решительный во всём, сказал Тюдзаэмону что-то вроде – «я позову Дэнъэмона», тут же раздвинул фусума и направился вниз. И, по-прежнему улыбаясь, довольный, вернулся назад, ведя за собой грубоватого на вид Дэнъэмона.

– Спасибо, что потрудились зайти к нам, – улыбаясь при виде Дэнъэмона, сказал Тюдзаэмон.

Благодаря простому, прямому нраву Дэнъэмона, с того времени, как они были отданы под его надзор, между ним и его подопечными установились тёплые отношения, словно у старых друзей.

– Тодзаэмон сказал мне, чтобы я обязательно зашёл. Вот я и пришёл, хоть и помешал вам.

Усевшись, Дэнъэмон, поводя густыми бровями и двигая загорелыми щеками, как будто готовый вот-вот засмеяться, обвёл взглядом присутствующих. Тогда и те, кто читал, и те, кто писал, один за другим поздоровались с ним. Кураноскэ также учтиво приветствовал его. Было, правда, немножко смешно, когда Хорибэ Яхэй, дремавший, как был в очках, над начатым томом «Тайхэйки», вежливо наклонил голову и спросонок уронил очки. Даже Хидзама Кихэй, отвернувшись к ширме, с трудом сдерживал смех.

– Видно, что и вы, Дэнъэмон-доно, не любите стариков, вот к нам и не заглядываете.

Кураноскэ сказал это мягким тоном, непохожим на свой обычный: вероятно, оттого, что, хотя он и расстроился немного, в его груди всё ещё разлито было прежнее тёплое чувство удовлетворения.

– Что вы, совсем нет! Просто меня там останавливал то один, то другой, вот я и заговорился.

– Как я сейчас услышал, там у вас рассказывали о чём-то очень интересном, – вмешался Тюдзаэмон.

– О чём-то интересном? То есть?

– О том, что по всему Эдо стали подражать нашей мести, об этом именно… – сказал Тодзаэмон и с улыбкой взглянул на Дэнъэмона и Кураноскэ.

– Ах, об этом! Да, поистине странно устроен человек! Восхитившись вашей верностью господину, даже горожане и мужики и те захотели вам подражать. Ещё неизвестно, как благотворно это повлияет на разложившиеся у нас нравы и в верхах и в низах. Во всяком случае, сейчас больше не бегают на представления дзёрури или там Кабуки, и то хорошо.

Разговор стал принимать неприятный для Кураноскэ оборот. Тогда он намеренно внушительным тоном и употребляя простонародные выражения попытался повернуть его в другую сторону.

– За то, что вы похвалили нашу верность, за это вам спасибо. Но сдаётся мне, что нам прежде всего должно быть стыдно. – Проговорив это, он, обведя взглядом собравшихся, продолжал: – «Почему?» – спросите вы. А вот почему. В клане Ако самураев много, а видите вы перед собой одних только низших по положению. Правда, в самом начале с нами был сам старейшина клана Окуно Сёгэн, но на полдороге он изменил своё решение и кончил тем, что вышел из нашего союза. Назвать это как-нибудь иначе, чем полнейшей неожиданностью, просто нельзя. С нами были и Си́ндо Гэ́нсиро Кавáмура Дэмбэ́й, Кóмура Гэнюэмо́н. По положению они выше Xápa Соэмóна. И ещё Саса́ки Кодзаэмо́н – он ниже Ёсида Тюдзаэмона. И все они, как только стало близиться к самому делу, раздумали. Среди них были и мои родственники. Если всё это принять во внимание, понятно, что нам должно быть стыдно.

При этих словах Кураноскэ вся атмосфера – атмосфера весёлости, царившая в комнате, – исчезла, и сразу её место заступила серьёзность. Можно сказать, что разговор принял тот оборот, к которому Кураноскэ и стремился. Но был ли этот оборот, в конце концов, так уж ему приятен, вопрос особый.

Услышав эти слова, Тодзаэмон, сжав кулаки, ударил несколько раз по коленям и первый сказал:

– Вся эта компания – не люди, а скоты. Никого из них к настоящему самураю и близко подпускать нельзя.

– Правильно! А что касается Такада Гомбэя, то он ещё хуже скота.

Тюдзаэмон, подняв брови, взглянул на Хорибэ Яхэя, как бы ища у него одобрения. Вспыльчивый Яхэй, конечно, не промолчал:

– Когда мы тогда утром уходили, я подумал: если бы пришлось с ним в эту минуту повстречаться, мало было бы плюнуть ему в лицо. Ведь представить себе только, – явился к нам со своей наглой физиономией и говорит: «Желание ваше сбылось. Какая великая радость!»

– Что ж, Такада и есть Такада. Но вот Ояма́да Сёдзаэмо́н, тот действительно хорош, – сказал, ни к кому особо не обращаясь, Ма́са Кюдайю́, и тут принялись в один голос бранить отступников и Ха́ра Соэмо́н и Оно́дэра Дзюна́й. Даже молчаливый Хадзама Кихэй и тот, сам ничего не говоря, кивая седой головой, выражал своё согласие со всеми.

– Подумать только, в одном и том же клане столь верные вассалы, как вы, и вот такой народ. Поэтому-то все, про самураев уж и говорить нечего, но даже горожане и мужики – и те их ругают: собаки, дармоеды! Окобая́си Мокуно́скэ-до́но в прошлом году сделал себе харакири, и вот разнёсся слух, будто и родственники его по сговору тоже покончили с собой. Ну ладно, может быть, оно и не так, но раз уж дошло до этого, то не миновать позора. Тем более вашим. Теперь, когда всюду начались эти акты мести, не исключено, что найдётся человек, который возьмёт да и убьёт их, ссылаясь на то, что быть храбрым в служении справедливости – значит действовать по-эдоски и что и вы с давних пор в гневе на них.

Дэнъэмон говорил горячо, с таким видом, как будто это не было для него посторонним делом. Казалось, он недоволен, что не может сам взять на себя обязанность убить их. Возбуждённые разговором Ёсида Тюдзаэмон, Хара Соэмон, Хаями Тодзаэмон и Хорибэ Яхэй, как будто почувствовав воодушевление, принялись осыпать бранью недостойных вассалов и беспутных сыновей.

Среди всего этого только один человек, только Оиси Кураноскэ, положив руки на хибати, всё более и более мрачнел, всё меньше и меньше вмешивался в разговор и не отводил от хибати задумчивого взгляда.

Перед ним раскрылось нечто новое: оборот, который он придал разговору, привёл к тому, что стали всё больше и больше восхвалять их верность как бы в возмещение за измену бывших единомышленников. И вместе с тем весенний ветерок, который веял у него в груди, опять утратил часть своего тепла. Конечно, своё сожаление об отступниках он высказал не только для того, чтоб повернуть разговор в другую сторону. Он действительно сожалел об их измене, она была ему неприятна, но ему было жаль этих неверных самураев, и ненавидеть их он не мог. Для него, вдоволь насмотревшегося на всякие колебания человеческих чувств и всякие перемены житейских обстоятельств, их измена была более чем естественна. Если здесь допустимо слово «чистосердечно», то они поступили до сожаления чистосердечно. Поэтому он никогда не менял своего снисходительного к ним отношения. Тем более теперь, когда отмщение совершено, на них оставалось только смотреть с улыбкой сожаления. А люди считают, что их и убить мало. «Почему же, если нас называют рыцарями верности, то их надо считать скотами? Разница между нами и ими не так уж велика». Кураноскэ, которому раньше было бы неприятно услышать о странном влиянии, оказанном их поступком на эдоских горожан, увидел теперь в общественном мнении, выраженном Дэнъэмоном, хотя и в несколько ином смысле, как это влияние отозвалось на отступниках. И выражение горечи, появившееся на его лице, отнюдь не было случайным. Но его недовольству суждено было завершиться ещё одной последней чертой.

Дэнъэмон, видя, что он замолк, предположил, что это вызвано присущей ему скромностью. И вот этот простоватый самурай из Хиго, преклонявшийся перед ним, желая выразить своё преклонение, круто перевёл разговор на эту тему и произнёс целую речь, восхваляющую верность и преданность Кураноскэ.