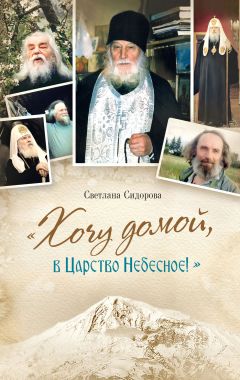

Текст книги "«Хочу домой, в Царство Небесное!»"

Автор книги: Светлана Сидорова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

До нужной деревни мы добрались удивительно легко: то ли выспались на теплой печке, то ли точно знали, куда идти. Но, уже подойдя совсем близко, вдруг по пояс провалились в сугроб. А дом-то – вот он, рядом, и мы видим, как писатель и его жена около дома ходят.

Мы стали звать писателя по имени и махать руками, стараясь обратить на себя внимание. Наконец нас заметили.

– Вы кто? – кричит писатель.

– Мы к вам приехали! – отвечаем мы из сугроба. – Как к вам попасть?

– А у нас тут спать негде!

– А дом?

– Дом сгорел, мы теперь в сарае живем.

– И мы будем в сарае!

– Вы журналисты из Москвы? – с явной неприязнью спрашивает писатель.

– Нет, мы не журналисты (как же хорошо, что мы не журналисты!), мы от Батюшки приехали, нас Батюшка к вам послал!

Писатель сразу смягчается:

– От Батюшки? Так бы и сказали. Тогда обходите слева.

И мы, продолжая радоваться, что не журналисты, вылезаем из сугроба. Нас приглашают в дом. Да какой же это сарай? Обычный деревенский дом, небольшой, правда, но все в нем есть: и печка, и стол, и кровать, – что же еще?

– Ну, давайте будем знакомиться, – улыбается нам писатель, протягивая руку.

Вот это да! Настоящий Дед Мороз: некрашеный овчинный полушубок, мягкие деревенские валенки своей валки, седые вьющиеся волосы выбиваются из-под меховой шапки с белой опушкой, яркие голубые глаза, румяное лицо. Будто на детскую елку собрался.

Мы называем свои имена.

– А это моя жена Оля.

Оля нам очень понравилась, сразу видно, что деревенский житель, – вон как с чугунками расправляется! И как же мы удивляемся, когда узнаём, что Оля – ленинградская художница, ей двадцать семь лет и живет она здесь всего лишь второй год. Выходит, что у них значительная разница в возрасте: писателю-то никак не меньше пятидесяти.

– Оля, скоро обед? – спрашивает писатель. – Вот и хорошо, тогда прошу к столу.

Мы садимся на лавки, которые стоят вокруг широкого, гладко выструганного стола. Оля наливает нам дымящиеся щи, вкусно пахнущие квашеной капустой.

– Как вы вовремя приехали, – говорит писатель. – Мне срочно в город надо на пару недель. Да и Олю хорошо бы на недельку отпустить, она мне тоже нужна будет. А вам тут скучать не придется. Надо бы стог поближе к дому перевезти, а то за сеном не наездишься. Да и скотный двор не мешало бы почистить: там и коровы, и лошадь, а еще две телки и бычок, и овцы есть – целое хозяйство. С этим пожаром у нас тут все запущено. В общем, поживите пока. Я завтра уеду, а вы Олю через три дня проводите на станцию. Через неделю вернется – встретите. С едой все в порядке, правда, мясо во время пожара сгорело, и молока сейчас нет – обе коровы стельные. А так и овощи, и картошка, подсолнечное масло тоже. Суп сварить можно. Да, еще грибы сушеные, вон там лежат, в бумажном мешке, так что не пропадете. А спать будете, – продолжает он, не давая нам вставить слово, – пока на раскладушке, там, где у нас овечка живет, нам ее пришлось в дом взять, а то ее остальные забивают. Мы ей выгородку сделали.

«Понятно, – думаю, – раз все сгорело, значит, приехали куда надо!»

– Ну, давайте за знакомство, – и писатель наливает нам по полстакана какой-то мутной жидкости. – Не бойтесь, это самогонка, своя, из ягод.

«Ну уж нет, – думаю, – хватит с меня вчерашнего “кваску”». И я делаю вид, что отпиваю глоток. А мужу пришлось немного выпить – никуда не денешься.

А дальше разговор пошел, как обычно, о смысле жизни, а так как хозяин, оказывается, любит Гумилева, то и о нем, конечно. «Я люблю бывать в России, потому что здесь сразу же говорят о самом главном» – так сказал однажды наш знакомый профессор богословия из Лондона. А недавно он вновь приехал к нам в гости и, сидя с чашкой чая на балконе и радуясь теплому вечеру, уточнил: «Вы в России имеете свободу говорить о самом главном». – «А в Англии о чем, о погоде?» – «Вот-вот, именно о погоде, – рассмеялся он, – это наша излюбленная тема». Но мы, слава Богу, живем в России и пользуемся своей свободой сколько хотим, находя отклик у собеседника. Только, в отличие от писателя, мы не являемся поклонниками творчества Гумилева: уж больно у него, как нам кажется, много надуманного, к тому же смущает его вольное обращение с историческими фактами. Это моему мужу как историку особенно не нравилось. Он и высказал свое мнение, попытавшись как можно больше смягчить его, поэтому мы никак не ожидали, что такие вроде бы, как нам показалось, незначительные замечания вызовут столь бурный протест. Хозяин вдруг так разволновался, что вскочил с лавки и, сверкая глазами, принял угрожающую позу. Я похолодела: «Неужели драться собрался?» – и стараюсь незаметно подать сигнал мужу: мол, не спорь с ним, он завтра уедет, и все. Поспешив перевести разговор на более спокойные темы, мы стали расспрашивать о его творчестве. Это нам, к счастью, удалось, и мы много интересного услышали. Конечно, писатель – человек очень незаурядный: умный, талантливый, образованный. «Просто надо чувствовать слабые стороны другого и стараться избегать взрывоопасных ситуаций», – с удовлетворением думаю я, довольная своими рассуждениями. «И часто у тебя это получается?» – тут же одергиваю я себя. Да все и так понятно!

– Это хорошо, что вы приехали, – повторяет писатель. – А то я тут три месяца назад с одним немного поцапался, топором в него запустил (все-таки я не зря волновалась!). Сам виноват, не надо было задираться. Да нет, ничего страшного, так, хватанул слегка по плечу, он полежал немного в больнице и вышел. А теперь, мне передали, собирается приехать сюда: «Я, – говорит, – этого так не оставлю!» Так что мне не хотелось бы, чтобы Оля тут одна была.

Потом он показал нам, как запрягать лошадь.

– Сбруя уж больно хороша, – отметил мой муж, – и сани удобные. Сразу видно, что здесь настоящий хозяин живет.

День, слава Богу, закончился мирно, и мы пошли спать к овечке за перегородку.

Наутро Оля запрягла Орлика и повезла писателя на станцию, а мы остались обживать дом. Муж принес воды, растопил печь, а я сварила грибной суп, и к Олиному приезду мы совсем освоились. Тот день был холоднее предыдущего, и Оля, вернувшись домой, села не раздеваясь у печки, чтобы немного согреться.

– А не страшно тебе одной по лесу ездить? – спрашиваю я.

– А я всегда его с собой ношу, – и вытаскивает из-за пазухи огромный нож. – Здесь, говорят, волков видели. Они на людей не охотятся, только на лошадей. Набрасываются сзади, ну и человеку, конечно, достается. Вот я и беру нож, чтобы обороняться.

Я не перестаю удивляться Оле: и откуда у нее только хватка такая? Да я и нож-то не успею достать, не то что «обороняться»!

– Тут у нас недавно такой случай был, – говорит Оля. – Поехал муж на станцию за хлебом, а я своими делами занялась. Прошло немного времени, вдруг вижу, Орлик несется, а мужа-то в санях нет. Я к нему: Орлик, ты что? что случилось? А он ушами прядет, глаза безумные и трясется весь. Ну, я схватила вот этот нож и к Орлику: давай назад, скорее, Орлик, миленький! А он уперся – и ни в какую, шарахается от меня. С трудом его уговорила. Он у нас на ласку отзывчивый. Все понимает, если с ним ласково. Отъехала немного – вижу, муж идет ругается. А Орлик опять затрясся, на дыбы встает.

– Совсем с ума сошел, – сердится муж, – елки испугался, – она вон там посреди дороги лежит – огромная, лохматая. Орлик как увидел ее, так и помчался назад и меня из саней вывалил.

Оля смеется, а я думаю: «Да, это хорошо сейчас смеяться, а смогла бы я вот так броситься в неизвестность?» Это раньше, наверное, такие женщины в селах жили, а теперь они все по городам разбрелись и приезжают в деревню только для того, чтобы остановить коня и войти в горящую избу. А что? Оля и в горящую избу входила. Она нам рассказывала, как спасала скотину, когда загорелся двухэтажный деревянный дом писателя. Сначала она вывела всех животных, а потом и из дома кое-какие ценные вещи успела выбросить. Скотину подальше отогнала, а сама на Орлика – и на станцию за пожарными. Пожарные, конечно, дом не потушили, зато изба, в которой они теперь живут, сохранилась, и скотный двор уцелел, да и на другие дома огонь не перекинулся. Писатель, правда, долго обижался, что она не все его рукописи сумела спасти.

Через три дня надо было Олю на станцию провожать, это где-то по лесу километров пятнадцать ехать надо.

– Ты дома оставайся, – говорит муж, – зачем тебе с кашлем по холоду ездить? Лучше ужин готовь.

Я согласилась. «Ну и хорошо, – думаю, – здесь от меня больше пользы будет».

Сани скрылись из виду, а я осталась стоять на длинной деревенской улице, где в каждом доме все двери по ручку снегом завалены. Когда писатель строил здесь дом, предполагалось, что вокруг будут селиться те, кто устал от городской жизни. Только новые хозяева не смогли выдержать здешнюю жизнь и снова уехали в Петрозаводск, повесив на двери замки.

Темнело. Невыразительное пятно луны не вносило никакого разнообразия в унылый пейзаж, но мне почему-то захотелось посмотреть на нее в телескоп: Оля мне вчера предлагала, говорила, что он очень мощный. Я принесла телескоп и направила его на луну… Нет, я, наверное, не смогу объяснить, почему меня вдруг охватил такой ужас. И что я, собственно, увидела? Обнаружила, что на луне не такой рисунок, к которому я привыкла? Да нет, не в рисунке дело. По-видимому, все оттого, что луна, которая стала вдруг такой близкой, показалась мне неожиданно зловещей, превратив весь мир в холодную, безразличную пустыню и навязывая свое бездушное одиночество как способ существования.

И никого вокруг: пустынная луна, пустынная деревня, пустынное озеро. Недаром, значит, называют луну страной мертвых, и кто-то использовал ее как символ ада. А что самое страшное в аду? Говорят, одиночество. «Когда вы молитесь, мы можем хоть на какое-то время увидеть друг друга» – так ответил преподобному Макарию Египетскому череп языческого жреца. Наверное, кто не видит другого в этой жизни, то есть не видит его боль, нужду, переживания, тот не увидит его и в вечности, лишая себя сердечного тепла. Один из героев советского фильма на вопрос, что такое счастье, ответил: «Счастье – это когда тебя понимают». Но ведь счастье – это не только когда тебя понимают, но и когда ты понимаешь, когда ты можешь понять страдания другого и готов разделить их. «В чем застану, в том и судить буду», – говорит Господь. Застанет в сердце сострадание – примет в свое Царство Любви, не застанет – будешь вне этого Царства. Не отдавать душевного тепла: что может быть страшнее?

Я поспешно вошла в дом, зажгла свет, заглянула в печку и, подбросив несколько поленьев, поставила на плиту чугунок с начищенной картошкой, потом перемыла посуду. А мужа все нет и нет. «Они сзади набрасываются, – донимали пугающие мысли. – Да разве успеет Оля нож вытащить? А если на обратном пути набросятся, сверкая из темноты голодными глазами?» А тут еще мелькающие тени за окном, поскрипывание и пощелкивание бревенчатых стен, отзывающихся на подвывание ветра. И кот, сидящий у печки, поминутно вздрагивает, напряженно всматриваясь куда-то. Может, что чует? Может, уже крадется под окнами недруг писателя с большим охотничьим ножом?

Ну это уже слишком! А вера-то моя где? Как же я забыла Батюшкины слова: «Когда страшно будет, читайте Часы»? Вот он, Часослов, на видном месте лежит, рядом с привезенными иконками. Я встала посреди комнаты и, крепко сжимая Часослов в руках, начала вслух читать Часы. И после нескольких молитв исчезли тревожные мысли. Успокаивающе потрескивала печка, уютно потягивался серый котик, а на пороге стоял замерзший улыбающийся муж, поседевший от снега:

– Как же хорошо в лесу!

Вот так и началась наша самостоятельная деревенская жизнь. Надо было приспосабливаться и к печке, и к колодцу, и к скотине. Муж потихоньку перевозил сено поближе к скотному двору и расчищал хлев. Но там такой толстый слой навоза спрессовался вместе с соломой, не меньше метра, что нужно было к этому навозу еще подобраться, и мужу приходилось ломом эти залежи по кускам откалывать. Да к тому же работать надо было в согбенном состоянии, как каторжнику в рудниках: потолок был очень низким. Поначалу муж приходил домой и падал на кровать – с непривычки болели шея и руки. А я крутилась у печки с чугунками да ухватами и ждала мужа, чтобы он мне дров наколол. У сарая лежали стволы, оставшиеся еще от стройки, и муж перепиливал их двуручной пилой. И хотя ему одному не очень-то удобно было, но мне он такую работу не доверял. Воду ему тоже самому приходилось носить. Я попробовала несколько раз сходить на колодец, но он так обледенел, что к нему непросто было подступиться: и снизу каток, и наверху широкий ледяной круг, того и гляди, ведро за собой утянет. Да и по дорожке, которая вела к дому, не так-то просто было пройти: на ней такой гребень намерз, что я постоянно с него соскальзывала в разные стороны, выплескивая воду на ноги.

– Ну уж нет, – сказал муж, – я сам буду воду носить, а ты обед вари.

Только около печки и оценишь как следует мужа, когда без него ни щи сварить, ни скотину напоить.

Спали мы уже не с овцой, а на хозяйской кровати, крепко сколоченной, широченной, устланной мягкой овчиной. И накрывались тоже одеялами из овчины, такими теплыми, что можно было спокойно просыпаться утром в выстуженном доме.

За те дни, пока Оля была в городе, мы так привыкли к хозяйству и животным, что вполне теперь справлялись и без нее. А когда настал день приезда Оли и надо было ехать ее встречать, я решительно сказала мужу, вспоминая свои переживания:

– Я без тебя ни за что не останусь, вместе поедем!

Запрягли мы Орлика (надо сказать, что это нам особенно нравилось) и поехали на вокзал.

Я, может быть, в таком сказочном лесу уже никогда в жизни не окажусь и никогда больше не увижу таких чудесных елей, теряющихся где-то в звездах. Но лучше бы я оставалась дома! Там хоть какая-то надежность, а здесь только беззащитный Орлик да медлительные сани, увозящие в безызвестность. Орлик, правда, не торопясь перебирает ногами и ведет себя спокойно, а вот собачка, которая бежит рядом, все время почему-то оглядывается, и я не могу забыть о волках, которые могут наброситься в любую минуту.

– А мы не можем ехать быстрее? – спрашиваю я мужа.

– А как быстрее, если Орлик еле тянет, ты же видишь!

– Дай-ка я попробую!

– На, попробуй, – соглашается муж.

Я натягиваю вожжи:

– Орлик, миленький, пожалуйста!

Видно, мое волнение передалось и Орлику, и он побежал значительно резвее.

И если бы не волки, как, наверное, отрадно было бы скользить, завернувшись в полушубок, среди мощных заснеженных елей и вовлекаясь в их величественный хоровод.

Как нас Оля провожала на станцию, я уже не помню. Помню только, что через два часа после нашего отъезда должен был подойти поезд, на котором приезжал писатель. Мы прощаемся с Олей и в последний раз машем ей из вагона.

Я люблю засыпать под монотонное перестукивание колес. Приятно убаюкивает поезд, и я вспоминаю приветливую избушку на краю света, приютившую нас на ночь, и слова того, кого Господь послал тогда нам на помощь: «Человек обязан быть счастливым».

Через несколько лет мы узнали, что приозерная деревня окончательно опустела: писателя убили, но причина его трагической смерти, кажется, так и не была установлена. Бывшая жена писателя осталась с шестью детьми, а Оля вернулась в Петербург, вышла замуж, родила девочку и начала ходить в церковь.

«Если окажетесь в пустыне, молитесь Антонию Великому»

Каждый раз, направляясь на машине из Сергиева Посада в нашу тверскую деревню, через несколько километров пути мы с мужем взлетаем (это почему-то происходит всегда неожиданно) на самую высокую точку дороги, с которой открываются швейцарские просторы, знакомые нам по фильмам и фотографиям, и делимся своим «открытием»: «Как в Швейцарии!»

Вот и сейчас тоже, можно сказать, неожиданно мы, то есть я, мой муж и моя подруга игумения Евпраксия, очутились в Швейцарии, только эта Швейцария, в отличие от той, воображаемой нами, оказалась самой что ни на есть настоящей. Она встретила нас дождем и двойной радугой, четкой и яркой, которая потом долго еще была неотъемлемой частью дороги, ведущей во Фрейбург. Радуга – от слова «радость», сказочная сияющая дуга, заставляющая радоваться каждого независимо от возраста. И мы, захваченные этой радостью, незаметно оказываемся в неправдоподобных сумерках, среди бушующего небесного океана, пронизанного всполохами света. И теперь, кроме неба, уже невозможно ни на что обращать внимание.

– Смотри, смотри, вон там, видишь, слева? – восторгается матушка Евпраксия.

– Да и справа тоже! – с неменьшим восторгом отвечаю я.

Уже совсем стемнело, но мы продолжаем щелкать фотоаппаратами, хотя и понимаем бесполезность этой затеи.

– Небо как у Делакруа, правда?

– Да-да, очень похоже…

Горы и небо, небо и горы, и Женевское озеро, по которому катался Ленин со своей Наденькой на лодочке. Перед «пунктом назначения» немного поплутали. Шофер, который сопровождает нас (его зовут Зураб, он одет, как министр, и держится соответственно своему наряду), никак не может найти общий язык с навигатором, и, пока он налаживает с ним контакт, мы в очередной раз совершаем почетный круг по площади, надеясь обнаружить наш отель. Но это уже не важно – главное, мы во Фрейбурге. То, что нас сегодня встретили в аэропорту, иначе как чудом не назовешь. Полтора месяца назад в матушкином монастыре появилась Лена. Она окончила Оксфорд, и ей полагалось уже выбрать занятие соответственно приобретенной специальности, а не пасти монастырских коров. К счастью, ее родители (у них в Швейцарии фирма, а вовсе не ферма) об этом не знали, а то бы ни за что, наверное, не прислали за нами своего шофера. И трудно представить, как бы мы добирались, если бы не они.

Проснувшись на следующий день в шесть утра, выглядываем в окно. Отель, в котором мы собираемся прожить несколько дней, находится в центре города, но окна нашего номера выходят на горы и реку. Муж рассмотрел спрятанный в кружевных деревьях крохотный храмик, который, пока мы там жили, каждое утро приглашал колокольным звоном на службу. Потом нам сказали, что это католический монастырь; можно было бы дойти до него, однако мы так и не сумели выбраться. Матушке Евпраксии повезло значительно меньше: окна ее номера смотрят на ночной бар. «До двух ночи музыка одолевала», – жалуется она утром, надеясь на наше сочувствие. Мы сочувствуем ей и отправляемся просить другой номер, сочиняя по дороге речь-объяснение и не очень-то надеясь на ее убедительность. Но оказалось, что все очень просто.

Нам тут же сказали: «Пожалуйста» – и вручили ключ от номера, который тоже выходит на наше небо и наши горы. К вечеру тучи совсем уже овладели небом, придавив его тяжелыми, мрачными напластованиями, почти без проблесков, и меленький дождик грозил перейти в ливень, но в гостинице было тепло. Мы это тепло особенно оценили после того, как побывали у своих друзей, ради которых мы и оказались здесь.

И теперь Швейцария навсегда будет ассоциироваться с их домом, с белой пустынной столовой, белым керамическим полом, белым кожаным диваном и такими же белыми креслами.

И еще стеклянный молочный стол, металлические серебристые стулья с кожаными сиденьями и большая черная пятилитровая бутыль на полу. Нам были рады – у них еще есть силы радоваться и накрывать праздничный стол.

Я сижу спиной к стеклянной стене с видом на горы. Из стены выходит дверь на балкон, который опоясывает всю квартиру, и мне неприятно ощущать легкий холодок, проникающий сквозь щели (особенно после того, как я намучилась, тщетно борясь в самолете с кондиционером). А для нашего друга это немалое утешение: из-за тяжелой болезни он часто вынужден оставаться дома, поэтому балкон, который появился благодаря тому, что их этаж последний, восполняет ему отсутствие прогулок. Да-да, на балконе можно не только устраивать чаепитие, сидя в легких дачных креслах, но и медленно прогуливаться, любуясь горами. Правда, их скоро закроет безликое скучное здание, подобное уже построенным неподалеку. Жильцы дома надеялись, что смогут избежать стройки благодаря какому-то старинному дубу, но строители сделали перерасчет, упрятали дуб за металлическую изгородь, вырыли огромный котлован и уже пригнали технику. И мне жаль синих гор, и неба, и наших друзей, хотя это не имеет для них уже никакого значения, потому что их квартира, оказывается, вовсе не их, они ее снимают за немалые деньги и собираются уезжать отсюда. Мы узнаём об этом впервые, и нас эта новость, естественно, огорчает.

– А свое-то у вас что-нибудь есть? Вы ведь живете здесь больше двадцати лет!

– В том-то и дело, что мы здесь не живем. Мы сначала жили во Франции, и квартира у нас там была, мы ведь французские граждане, но нам пришлось квартиру продать (так нужно было мужу по работе), и теперь у нас только дом во французских горах, можно сказать, хутор с красивым названием «Ля Гутель», в нескольких сотнях метров от нас еще горстка домов со своим хозяйством, – говорит Сашина жена Римма, а Саша добавляет:

– Правда, этот дом нам не очень-то и нужен, мы его купили у наших знакомых, надо было им помочь: взяли в банке кредит и все деньги сразу им отдали. (Саша, Саша! Как же часто приходилось тебе помогать тем, кто так опрометчиво обрубил все ниточки, соединявшие их с отечеством, тем, кто надеялся обрести вожделенную свободу, но потерял ее смысл.)

– А теперь будем пятнадцать лет выплачивать, – празднично улыбается Римма, подкладывая очередную порцию салата в наши тарелки, – а вот придется ли там жить – это еще вопрос; скорее всего, нет. Саша хочет его монастырю подарить; может, вам пригодится? Мы все равно собираемся купить квартиру в Веве, тоже, разумеется, в кредит, там и храм есть, и кладбище. Но бизнес в любой момент из-за Сашиной болезни может рухнуть, да ладно бы только это, а то еще и отвечать придется по швейцарским законам за какие-нибудь незаконные операции, которые всегда можно при желании обнаружить.

Вот, значит, как! Ничего у них, оказывается, на сегодня практически нет. Даже небольшой дом в российской деревне Саша уже успел подарить монастырю. А с другой стороны, кто может себе гарантировать будущее благополучие, хотя бы на завтрашний день?

– Ну и что? – будто отвечает на мои размышления Римма. – Мы уже давно положились на волю Божию, это жители Запада хотят заручиться гарантированным благополучием. Несуществующее будущее у них расписано прямо-таки по минутам. И что удивительно, они с этим как-то умеют справляться.

– Вот-вот! – подтверждаю я Риммины слова. – Наш английский приятель, погостив у нас летом, собирался снова приехать через год и позвонил незадолго до предполагаемого срока, напоминая о себе. А в это время наш маленький внук очень серьезно заболел, ему предстояла сложнейшая операция, и нам было, естественно, не до гостей, о чем мы ему с извинениями и сообщили, предлагая перенести визит. «Но как же так, – чуть не заплакал он, – у меня же в записной книжке помечена дата моего приезда!» И чем же, вы думаете, это все закончилось? Да тем, что мы его пожалели, и он все-таки приехал к нам в намеченное год назад время. Вот что значит «спланировать»! «Спланировать» – это значит, по-западному, всенепременно обладать.

Такая иллюзия обладания, размышляю я, дает уверенность в стабильности жизни, потому и память о смерти на Западе всячески вытесняется. Только смерть, несмотря ни на что, постоянно напоминает о себе, и с этим ужасом смириться непросто. Но правду говорят, что нет безвыходных положений, выход всегда найдется. Так и тут. Если хочешь справиться со страхом, надо посмеяться над ним. Иначе как объяснить наличие постоянных гробовых мотивов, навязчиво бросающихся в глаза на улицах? Веселые скелетики в витринах магазинов, изображение скелета перед мольбертом, на котором прикреплен детский рисунок: на рисунке человечек, а под ним подпись: «Мой папа». А вот и большой плакат, на нем два человека в черных смокингах и цилиндрах, сидящие напротив друг друга. Локтями они упираются в стол, а кисти рук в перчатках соединены. Но если отойти подальше, то увидишь не сидящих мужчин, а череп с зияющими провалами вместо глаз. И к этой условности, надо сказать, быстро привыкаешь и даже принимаешь ее. А почему бы и нет? Лишь бы все было привычно, уютно, комфортно и вечно. Вот жизнь – это серьезно и надолго, а смерть… А почему ее, собственно, надо бояться? Как говорил один философ, пока я живу, смерти еще нет, а когда я умру, смерти уже не будет. Вот и живи сколько можешь в свое удовольствие, и не нужны никакие покаяния, никакие изменения.

В швейцарском городе Берне есть своеобразный фонтанчик: Плачущий мальчик. Этот мальчик стоит на одной из центральных улиц в стареньком пальтишке, с бумажным пакетом в руке, он собрался по каким-то своим делам, где-то его ждут, а он не может стронуться с места из-за тоски, неожиданно сжавшей его сердце, из-за слез, буквально заливающих его лицо, которые он уже не может удержать. Вот и одежда его, и пакет пропитаны ими, а слезы все текут и текут на асфальт, собираясь в лужицу под его ногами. Летят обрывки бумаги, спешат куда-то прохожие, а мальчик все плачет и плачет, и никто не может утешить его. «Это человек, страдающий от неразделенной любви», – наскоро поясняет экскурсовод. Хочется добавить: человек, страдающий от неразделенной любви и обреченный на трагедию. Он так сосредоточен на своих страданиях, на своем желании обладать, что уже не способен различить человека в толпе, человека, так нуждающегося в его любви, того, кто может спасти его от одиночества. Но сердце мальчика окаменело и утратило способность любить. Эгоистичная любовь и любовь жертвенная – два противоположных полюса, как жизнь и смерть.

А потом мы увидели мост смерти. Но до этого мы еще прошли вместе с экскурсоводом по цветочной улице.

– Туристы, – говорит экскурсовод, – обычно спрашивают: «А где же та знаменитая Цветочная улица из “Семнадцати мгновений весны”?» И им на это отвечают: «А такой улицы нет, это выдумка постановщика фильма, да и фильм-то снимался не в Берне, а в Риге». А вообще-то здесь все улицы цветочные: видите, перед каждым окошком балкончики с геранью.

И надо сказать, мы уже ждем, когда же закончится наконец центральная улица Берна с ее знаменитыми часами, которые исправно ходят, по словам экскурсовода, уже пятьсот лет, со множеством флагов, с километрами теснящихся друг к другу домов, обвитых красной геранью, с одной стороны улицы и с магазинами – с другой. Все это мало похоже на среду обитания и напоминает скорее музейные экспонаты, чем жизненное пространство.

– Вы видите? Пешеходные дорожки этой улицы все под навесами, и вы можете прогуливаться по ним, заходя во все магазины сколько хотите, даже если идет дождь… А вот, обратите внимание: здесь жил сам Эйнштейн. Он входил вот в этот подъезд.

Но тут дома неожиданно расступаются, и мы оказываемся на площадке перед панорамой, дающей глазам отдых. На горизонте лесистые горы, на их фоне замок в готическом стиле, внизу протекает река, обрамленная зеленью, а над рекой выгибается огромный мост. Пожалуй, здесь можно немного задержаться, пусть экскурсовод пройдет вперед, успеем догнать.

– Этот мост называют мостом самоубийц, – мгновенно выбивает из только что коснувшегося умиротворения гид. – Сюда приходят те, кто не хочет больше жить…

И тут же вспоминается человек, который встретился в начале улицы. Он робко протянул к нам руку, так робко и так незаметно, что мы даже не сразу поняли смысл этого жеста. Такие, как он, приходят? Да нет, как раз просящий милостыню сюда, скорее всего, и не придет. А кто придет? Какой несчастный окажется на этом страшном мосту? («А в Америке все счастливы, – так говорила недавно наша случайная гостья, которая вот уже девять лет живет там, – потому что они хорошо зарабатывают, правда, работать приходится много…» А если бы можно было еще больше зарабатывать, то они были бы, наверное, еще больше счастливы!)

– …это те, кто страдает от одиночества, – поясняет гид, а потом добавляет: – Обычно они собираются здесь на Рождество и на Пасху. В эти дни тут дежурит специальная бригада волонтеров, которые пытаются предотвратить трагедию.

На Рождество и на Пасху… Пасха и Рождество – два самых символичных православных праздника. Ликующая радость для верующих и невыносимые страдания для тех, кто не обрел Бога.

«Что остается от человека, когда из тела его извлечена душа? Труп… Что такое человек, который отвергает душу в себе и в мире вокруг себя? Не что иное, как обмундированная глина, ходячий глиняный гроб. Результат поразительный: влюбленный в вещи человек в конце концов и сам стал вещью. Личность обесценена и разорена, человек стал равен вещи. Финал трогательно печален и потрясающе трагичен: человек – бездушная вещь между бездушными вещами». (Это из статьи преподобного Иустина Поповича, которая была написана им на Западе. Неудивительно, что здесь приходят такие мысли!)

Но в Берне мы были вчера, а сейчас мы в доме наших друзей. Хозяева заботливо угощают нас, а мы мысленно прощаемся с Сашей, не в силах поверить в печальный исход.

В гостинице, завернувшись в уютные одеяла после горячего душа, думаем всё о том же: сумеем ли мы хоть немного отогреть их? Ведь ради этого Сашина жена и попросила матушку Евпраксию приехать к ним, а Батюшка не только тут же благословил ее на поездку, но и отправил нас с мужем вместе с ней. Это была последняя Риммина надежда, хотя и очень зыбкая («Он даже со своей любимой дочкой перестал разговаривать!»). Мы знаем, что жить ему осталось не больше месяца, и Саша об этом тоже знает, потому и не хочет тратить время на ненужные разговоры и лечение, но Римма, самоотверженная хрупкая женщина, похожая на маленькую девочку, мужественно борется за его жизнь, поэтому ему приходится терпеливо глотать лекарства и ездить по врачам.

Чтобы оторваться от тяжелых мыслей, беру в руки старый журнал «Русская Швейцария» за 2005 год и пробегаю его глазами. Интересно, значит, такая погода в июне здесь не редкость: два летних дня, теплых и солнечных, сменяются двумя прохладными, дождливыми. Трава растет круглый год. Но зимой бывает и холодно, до минус десяти, даже снег выпадает. Вода из крана течет чистейшая, говорят, целебная. Похоже, что это так: пока я здесь, забываю о нейродермите. Так, что же здесь еще интересного? Вот это да! Статья о русской обители в Швейцарии под названием «Десять лет молитвы и труда в Домпьере». А ведь наши друзья как раз собираются завтра отвезти нас в монастырь: Саша хочет исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. Из статьи узнаю, что Свято-Троицкий монастырь Московского патриархата основан в 1995 году владыкой Серафимом, которому в то время было девяносто пять лет. В монастыре всего трое насельников: настоятель отец Мартин, монах Силуан и родная сестра отца Мартина монахиня Оттилия. Никто из них не говорит по-русски. Вот и автор статьи тоже обращает внимание на швейцарское небо, говорит, что здесь оно всегда удивительной красоты, и матушка Оттилия называет его «Наш телевизор». (У нас в России тоже есть окно, заменяющее нам телевизор, правда, наш взор больше прикован не к небу, а к нашему деревенскому садику: летом нас радуют розовые кусты, прохладные папоротники, которые любят забираться в тень, белоснежная шапка гортензии, а зимой под яблоневым деревом мы устраиваем птичью столовую и удивляемся разнообразию ее юрких посетителей.)

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?