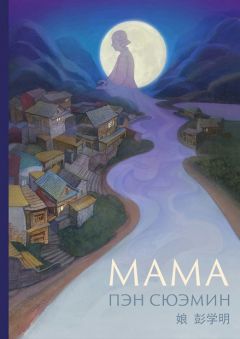

Текст книги "Мама"

Автор книги: Сюэмин Пэн

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 17

Много лет спустя, когда я поступил в университет, сёстры рассказали мне, почему маму тогда арестовали.

Это было самое чёрное время её жизни.

В тот год зимой все дни словно бы сгустились в один сплошной холод. Снег слоями ложился на землю, и его покрывала ледяная корка. Ночь за ночью неистовствовали морозы, и весь мир был скован студёным безразличием. Слои снега были твёрдыми и прочными, как стальная оболочка. По краям крыши, по веткам и отвесным утёсам бежали сосульки, похожие на ростки бамбука. Листья, травы, овощи – всё покрылось коркой льда, как ледяным панцирем. Больше полумесяца снега сковывали горы, птицы совсем пропали. Было холодно так, что кожа на ушах трескалась. Холод промораживал до глубины души.

Горожанам всегда кажется, что царство холода и стужи невыразимо прекрасно. Нет обычной грязи, не слышно шума, есть только необозримая чистота, нескончаемый покой, красота, лишённая границ. Но в мирной, опрятной деревне эта погода не может длиться бесконечно долго. Иначе вся красота разорвётся в клочья, станет уродливой – жизнь деревни оцепенеет, вымерзнет насмерть.

В такую погоду невозможно работать. Никто не работает. Тот, кто сидит дома и жжёт яркий огонь, никак не может согреться, а кто выходит из дома на мороз работать, рискует погибнуть от холода или разбиться насмерть на скользкой дороге.

Бригадир весь издёргался от мыслей, что никто не кормит волов и скоро они околеют от голода. Никого не удавалось уговорить пойти косить траву.

Наша деревня пряталась в высоких, крутых горах, окружённая со всех сторон отвесными утёсами. При малейшей неосторожности путник рисковал расшибиться в лепёшку. В такую погоду выходить на покос было равносильно самоубийству.

Но мама под снегом и ветром отправилась в горы. Всё потому, что бригадир обещал ей дополнительный заработок, если она поможет коллективу в такой трудный момент. Это обещание наполнило её, униженную и оскорблённую, новой сияющей надеждой. Заработать больше единиц означало получить в конце года больше зерна – лишнюю ложку риса для двух её детей. Мама и старуха-помещица с радостью приняли на себя обязанность ухаживать за десятком бригадных волов. Ещё важнее было то, что мама, как и старуха-помещица, считала, что тем самым бригадир и коллектив выражают ей своё доверие. Обычно никому не разрешали даже близко подходить к волам, к этому общему имуществу коллектива. Боялись – вдруг какой злодей решит отравить их? Мама гордилась тем, что ей выпала такая честь.

Все дни, пока стояли холода, мама выходила с рассветом и возвращалась на закате. Она приходила обёрнутая в холод, с распухшим и раскровлённым от ударов о лёд лицом. Руки и щёки у неё были порезаны соломой. Дикий тростник не увядал весь год, на вкус он был чуть сладковатый, и волы его особенно любили. Листья у него были очень длинные, несколько метров длиной. Все горы были усеяны этими тростниками, удивительно живучими и крепкими. Они были как длинные мягкие ножовки, покрытые с обеих сторон частыми зубцами. Стоило зазеваться, и они разрезали кожу до крови. Эти острые зубья совсем не портили скотине рты и языки – кто знает почему. Наоборот, они превращались в удивительное горное лакомство. Волы жевали длинные листья, но никогда не показывалось ни малейшей ранки, ни капельки крови. Быть может, их языки были сплошь покрыты мозолями.

Через неделю непрерывного труда мама, уставшая до потери сознания, вдруг оступилась и скатилась с горы на покрытую снегом и льдом землю. Старуха-помещица неимоверными усилиями вытянула её из пропасти и на себе приволокла домой. Они обе с ног до головы были покрыты ледяной коркой и мелкими сосульками – крошками льда, усеивавшими их волосы, брови и ресницы. Одежда вымерзла, как ледяной колокол, и звенела от прикосновения. Старуха рассказывала, что она косила на одной горе, а мама на другой, когда она закончила, стала звать маму идти домой, кликнула раз десять, но та не откликалась. Помещица поняла, что что-то здесь неладно, и побежала её искать. Она нашла её на последнем издыхании. Мама, обливаясь слезами, умоляла отнести её домой. Она всё твердила, что не хочет умереть без погребения, чтобы пугать потом привидением своих детей.

Тощей старухе было не под силу донести окостеневшую маму на себе – она пропустила у мамы подмышками верёвку и так тащила её всю дорогу до дома. Это был тяжкий путь. Маленькая тропка, вившаяся, как бараньи кишки, кружила по бессчётным горам и крутым склонам. У помещицы на лопатках отпечатались глубокие багровые следы от верёвки. Мама стёрла ногти на ногах, что мотались по дороге, оставляя на снегу за ней кровавый след.

Потом мама лежала неподвижно у огня, стиснув зубы. Не дышала. Мягко шуршащий огонь никак не мог отогреть её одеревеневшее тело. Сестра напугалась так, что ревела белугой. Отчим тоже обливался горестными слезами. Они с сестрой на пару обнимали маму и неустанно звали её по имени, и так вырвали её из цепких объятий смерти.

Мама очнулась, задышала, но не могла пошевелиться. Она отморозила обе ноги. У неё сделался артрит, ноги парализовало.

Помню, что на этот год я всё-таки вернулся домой на Новый год. Всё-таки не все шесть лет я был совсем плохим сыном. Я не знал, что мама парализована. Думал, что она просто тяжело заболела и не может встать с постели.

В канун Нового года у нас не было ни птицы, ни рыбы, ни мяса. Мама велела нам намолоть с килограмм риса и сои, потом она попросила отнести её к очагу, что был в полу комнаты, усадить на лавку и дать ей половник. Она нажарила нам в масле хвороста – новогодних «фонариков».

«Фонарики» были одной из главных закусок на западе Хунани. Молотый рис и сою укладывали в формы размером с баночку туши, добавляли острого перца, чеснока, кислой капусты и жарили в кипящем масле. Рисовые колобки взъерошенными комочками плавали в кастрюле. Готовые «фонарики» вылавливали. Они получались золотистыми, как печенье. Стоило надкусить один, как всё заполнялось его масляным ароматом. Они были острые, пахучие, мягкие и хрустящие одновременно. Было жутко вкусно.

Мы с сестрой наелись до отвала, а мама не попробовала ни одной штуки. Ей было так плохо, что она не могла есть. Дожарив «фонарики», она вымоталась и заснула. Мы с сестрой встречали Новый год вдвоём. Сидели за полночь.

На второй день нового года я уже вернулся в школу.

Тогда мне совсем не хотелось уезжать, но мама сказала, что я должен ехать сторожить школу, и так уже провёл дома три дня, а вдруг кто позарится на школьные вещи, что тогда? Я буду виноват. Уж если что делать, то как следует, а не абы как.

Когда приехала старшая сестра, я со спокойной душой вернулся обратно.

Кто знал, что сестра останется почти на два года. Когда маму парализовало, она просто не смогла уехать от неё.

Сестра, не обращая внимания на мужа, который был резко против её решения и грозился бросить её и даже развестись, с ребёнком на руках как сиделка обслуживала маму целых два года. Если бы не сестра, мама бы, наверное, давно умерла, а если бы это случилось, не выжили бы и мы с сестрёнкой. Моя старшая сестра Шуйюй, совсем заурядная и ничем не примечательная, оказалась моей спасительницей – милостью господней, посланной мне самим небом.

Когда маму парализовало, все деревенские, что так ненавидели её, вечно вставляли ей палки в колёса, спали и видели, когда она помрёт, вдруг перестали её ненавидеть и отравлять ей жизнь.

Жизненная философия хунаньцев была проста: избегай бедности и не завидуй богатству, досадуй на живых, но не презирай мёртвых. Мама целыми днями лежала в постели и не могла пошевелиться. Она была как полумёртвая – разве под силу было ей цапаться с деревенскими, пытаясь вырвать себе хоть немного жизни? Разве могла она ссориться и драться, как раньше? Меряться силами с полутрупом, который одной ногой уже в могиле, и впрямь было бесчеловечно. А потому вся деревня стала ей сочувствовать, припоминать по капельке всё то хорошее, что мама им делала. Все решили, что искать пропитания с детьми на руках ей и правда было совсем нелегко, а целой семьёй унижать и обижать сирот – вовсе неправильно. Навещать маму приходила не одна тётушка Ханьин – к маме тёк нескончаемый поток гостей.

Те, кто побогаче, приносили пакетик сахара, несколько яиц. Те, кто победнее, просто болтали с мамой, помогали ей переворачиваться. Отчим, с которым они давным-давно развелись, тоже по временам ездил в уездный центр и привозил оттуда по килограмму свежего мяса. В конце года маме по всему не полагалось никакой доли в общем котле, и бригадир, с которым они жили прежде как кошка с собакой, специально доложил о ситуации в коммуну. Мы получили зерно в порядке помощи. Бригадир сам притащил мешок риса к нам домой со словами: «Это от коммуны, принёс вам, ешьте на здоровье. Как закончится, я попрошу ещё».

Не нужно было извиняться, ничего объяснять, вспоминать ранящее душу прошлое. Вся взаимная ненависть разошлась в слова и улыбки, в простые жесты помощи.

Мама сказала:

– Если б знала, что вы такие славные, давно б уже лежала парализованная.

Двоюродная сестра отчима, которая пришла проведать маму с яблоками, ответила:

– Ну тебя! Поправляйся лучше скорее, будем снова собачиться, как раньше.

Все смеялись до слёз.

Это была настоящая Хунань, настоящая деревня, настоящая человечность. Человек – существо очень простое. И очень сложное.

Вся его сложность и простота приходят от общества и культуры. Именно они определяют самого человека, влияют на его чувства и его характер. Сейчас я думаю, что деревенские унижали маму вовсе не от своей природной злости – за ними стояло несколько тысяч лет общей культуры, определявшей все их чувства и наклонности. Они говорили им, что сука всегда следует за кобелём, а курица – за петухом, а если эта несушка вздумает вдруг пойти на псарню, то это уже попрание всех приличий. Это супружеская неверность, достойная всеобщего порицания. Такие мысли и чувства пустили в сердцах глубокие корни, они не могли не влиять на сознание деревенских. Добрые от природы люди могли относиться к тебе с презрением, третировать тебя и притеснять. Но стоило тебе столкнуться с настоящей бедой, встать на пороге смерти, как вся их доброта, покоившаяся глубоко в сердце, вновь оживала, пробуждалась к жизни. Люди возвращались к своей настоящей сущности.

Но небо наконец смилостивилось над мамой – мимо нашего дома проходил странствующий травник из народа туцзя. Он бесплатно выписал маме лекарство, и она встала на ноги, как по мановению волшебной палочки. Никто не знал, откуда он взялся и куда ушёл. Все думали, что это был добрый дух, тронутый мамиными страданиями, который сжалился над ней и вытащил её с того света.

Глава 18

Когда мама вновь встала на ноги, она всё равно не могла работать наравне со всеми. Она хромала на обе ноги и ползла по дороге медленно, как муравей. А раз так, ей не полагалось никаких трудодней – и никакого риса. За два года у мамы давно кончилась вся крупа и прочая еда. Если бы не помощь старшей сестры да тот рис, что приносил бригадир, мы бы давно умерли с голоду.

Люди говорили:

– Пускай твой Сюэмин возвращается, бросает к чертям свою учёбу. Так хоть какие-то руки в доме будут.

Но мама отвечала:

– Мой Сюэмин такой умница, ему бы учиться и учиться. Если он всё бросит, я не переживу.

– Да если жрать нечего, какая уж тут учёба? Здоровье сохранить поважнее будет.

– Пока я жива, мой Сюэмин будет учиться.

– Да зачем столько учиться? Так можно заучиться до чёртиков.

– Чем колодец глубже, тем вода в нём прохладнее. Чем больше учишься, тем умнее становишься. Разве нет в этом пользы? Каждая закорючка – это будущее зёрнышко риса.

– Тогда пускай Сюэцуй бросит учёбу. Всё одно уйдёт из семьи, всё без толку.

– Так она тоже разумница, почему бы ей не поучиться, раз брат учится? Какой палец ни укуси – всё одно каждый больно.

– Этому надо учиться, тому надо. Так и помрёшь с голоду.

– Ну подумаешь, голод. Этим меня не сломать. Пока кости целы, ещё поживём.

Мама говорила: «Только комары мрут от холода, а пчёлка божия всегда себе пропитание найдёт. Траве хватит и росинки – а с травой никогда не помрёшь с голоду».

С корзинкой за плечами и с мешком в руках, прихватив миску и палочки, хромая на обе ноги, она выходила из дома. Эта трудная дорога, эти вечные поиски пропитания стали потом в глазах людей из коммуны путём её тунеядства.

Дома оставалась только моя маленькая сестра.

Она сидела в комнате в полном одиночестве.

И мама, наполовину парализованная, в полном одиночестве брела по диким горам.

Не знаю, как мама, не восстановившись ещё полностью, шла, хромая, по этим бесконечным утёсам, переходила нескончаемые реки. Не знаю, сколь долгой, далёкой и трудной была эта дорога…

Она шла туда, где я учился.

За день она проходила один-два километра, не больше. Просто ползла. Сантиметр за сантиметром.

Стояла осень, время сбора урожая. Мама специально выбрала это время, чтобы отправиться на поиски – вымолить у осени жизни, питания, спасения.

Завидев поле, она останавливалась и начинала собирать на нём всё, что оставалось после уборки риса. Травинку за травинкой. Горсть за горстью. Зёрнышко за зёрнышком.

На нивах она подбирала остатки кукурузы, гороха, бобов, маша, батата. Крошку за крошкой. Щепоть за щепотью. Один за одним.

Такие остававшиеся на поле последние крупицы урожая называли оборышами.

Мама была как худая птица, вот-вот готовая пасть на землю, что скиталась по пустынным горам и полям. Опустив тяжёлые крылья, она искала себе добычу.

Когда темнело, мама просилась к кому-нибудь на ночлег. Нальют чашку воды, наложат миску риса – и ладно. Если ей отказывали, мама шла дальше. Когда поблизости не было жилья, она просто терпела голод, но если было невмоготу, то раскладывала костёр и пекла в золе батат или кукурузу, которые удавалось насобирать. Запивала их родниковой водой. Потом она находила себе навес над дорогой, углубление в скале или ещё какое-нибудь место, где можно было укрыться от ветра, стелила там солому и укладывалась спать.

В необъятной ночи тихо шуршали горные ветры, звёзды и луна прятались высоко в небе. Силуэты гор рисовались словно сквозь туман, подёрнутые дымкой, тёмные и плотные, как картонки декораций. Эти смутные чёрные силуэты были все разные – где-то насыщенные, где-то блёклые. Там, где деревьев было много, они были густыми, как тушь, и лепились комьями друг к другу. Где деревья росли редко, тёмные тени распадались на части, бледные и слабые, словно тушь, разведённая водой. Когда ветер задувал сильнее, эти чёрные миражи приходили в движение – поднимались и опускались, словно начинали течь. Привычные к их движению лягушки и птицы спали сладким сном, а безымянные насекомые неустанно звенели на все лады. Вся земля была этим сладкоголосым горным певцам их сценой, ночь – задником, а звёзды – прожекторами. Мама была их единственным слушателем. Боялась ли она, лёжа в своё укромном уголке, окружённая со всех сторон ночными звуками? Вспоминала ли о глазах своих детей, когда глядела на далёкие ясные звёзды? Думала ли о детских голосах, когда ей стрекотали в ночи насекомые и птицы? Развеивало ли это её одиночество, её страх? Согревало её? Наполняло смелостью?

Каждый день мама тащилась по дороге, собирала оборыши – по полтора-два с половиной килограмма за день.

В каждой деревне она останавливалась дней на десять, причёсывая её поля частым гребнем. Сама жизнь вынуждала её к этому.

Со временем все в окрестностях узнали, что в Шанбучи есть полупарализованная, которая собирает по полям оборыши, чтобы прокормить детей. Ей сочувствовали. Поэтому когда мама больше не могла идти от усталости или не в силах была перебраться через какую-нибудь вершину, эти незнакомые земляки сами приходили ей на помощь. Её вели под руки или тащили на спине. Если в какой-нибудь деревне как раз убирали урожай, добрые крестьяне специально оставляли на поле немного зерна, чтобы мама могла его подобрать. Многие отзывчивые люди зазывали её к себе домой на ночлег, на миску риса. Когда собранных оборышей оказывалось килограммов пять, они помогали маме отвезти их ко мне в школу или к сестрёнке домой.

Мама рассыпалась в благодарностях. Она даже просила считать её младшей сестрой – всё, чтобы потом как-то отплатить за доброту. Деревенские ничуть не чурались её. Они и впрямь называли её сестрой. Так у мамы в её несчастье появилось множество названых сестёр. В бесприютных скитаниях её названые сёстры помогали ей совершенно искренне и бескорыстно. Если бы не они, мама бы, наверно, давно упала на дороге и никогда бы не встала вновь. Эти люди были образцами чистой доброты! Они не стремились к блеску и не льнули к силе. Не пренебрегали бедными, не очаровывались богатством. Не нарушали обещаний, не были вероломны. Не бросали никого на произвол судьбы, не оставляли умирать без помощи. Многие были просто ангелами!

Так мама, опираясь на посох, два года собирала с полей оборыши – в самое чёрное, самое трудное время её жизни.

Когда её поймали, она как раз соскребала остатки на полях возле коммуны Цетун, то есть прямо рядом с моей школой.

Когда я начал работать, то встречался с несколькими из маминых названых сестёр. Я спрашивал их, почему они не сказали мне тогда, как всё было на самом деле. Они отвечали: «Разве мы могли? Ты был лучшим учеником во всей округе, единственной надеждой, светом её жизни. Если бы ты бросил от этого учёбу, разве не разбило бы это её сердце? Это было равносильно убийству».

Сейчас в моих воспоминаниях всегда рисуется силуэт мамы, которая, переваливаясь, бредёт по неоглядным высоким горам, мамы, которая, согнувшись в три погибели, собирает в полях остатки осеннего урожая. Мама была такой маленькой и хрупкой, оттого что горы были такими большими. Такой измученной, оттого что они так давили её своей тяжестью. Такой бледной и немощной, оттого что они так темнели всегда на горизонте. Все горести, все несчастья, как утёсы, падали ей на плечи, но мама не сломалась под их тяжестью – словно травинка, она пробилась к свету и подарила детям свою зелёную сень. Мама была упрямым, бесхитростным духом китайской деревни. Тем минералом, что наполняет кости каждой несгибаемой китайской женщины.

Небо бывает милостиво к страдальцам. После двух лет паралича и двух лет хромоты мама наконец совсем исцелилась, выздоровела и стала здоровее, чем раньше. У неё не осталось никаких осложнений.

Глава 19

Очень скоро я должен был сдавать вступительные экзамены.

Китайский госэкзамен – одно из самых торжественных событий такого плана в мире. Выглядит это, словно огромное войско собирается пройти по мосточку в одно бревно шириной. Внушает трепет, вселяет беспокойство. После «культурной революции» Китай очнулся наконец от долгой спячки, от периода страшной смуты, осознал, что «знание – сила», и нашёл способ отыскать истинно талантливых: «я убеждаю повелителя не падать духом, искать таланты всех мастей и видов»[11]11

Цитата из известного стихотворения Гун Цзычжэня (1792–1841) из цикла «Разные стихи 1839 года» (Цзи хай цза ши).

[Закрыть]. В стране восстановили приём в вузы. Для всех деревенских детей приёмные экзамены стали самым завидным способом сделать стремительную карьеру, а для тех, кому выпало счастье родиться в городе, – возможностью подняться на новую ступеньку. В 1977 году, когда вернулись экзамены, весь мир мог услышать, как сердца пяти миллионов шестисот тысяч кандидатов забились чаще, увидеть их работы, определившие будущее всего Китая. Торопливые шаги спешащих на экзамен, их нервные силуэты впечатались в историю, вошли в жизнь простого народа.

Но когда я в 1982 году сдавал экзамены, мне не хватило одного балла. Я с треском провалился.

Я сдавал вступительный экзамен полностью подготовленным, уверенным в победе. Вся школа, вся коммуна вложили в меня свои надежды.

Чтобы я мог спокойно готовиться к испытаниям, не беспокоясь о своём быте, наш классный руководитель, Тянь Кайхуа, специально просил директора сократить мои издержки на обучение. Директор не просто с готовностью согласился – по его настоянию школа стала выдавать мне каждый месяц по пять юаней на карманные расходы. Такого в гучжанской школе № 2 не было никогда прежде и никогда после. В те годы пять юаней в месяц были немаленькой суммой. Ещё директор подарил мне старый драповый костюм, который был ему мал. Жена нашего классного руководителя, Чэнь Пинъюй, работала в столовой поваром. Она всегда накладывала мне больше риса, чем нужно, – вместо пятидесяти грамм я получал сто, а вместо ста – двести. Другая еда в столовой была мне не по карману, у меня не было на неё талонов, но тётушка Чэнь всегда кричала мне через весь зал: «Сюэмин, твои талоны у меня, ты чего не идёшь за едой?» Без долгих слов она тащила меня в своё раздаточное окошко и облагораживала мой рис маленьким блюдечком мяса или яйца. Я был очень ей благодарен и в то же время страшно боялся. Ведь я получал такую заботу за счёт своих же ребят. Мне было стыдно.

Я сдавал экзамены по специальности «иностранный язык», но говорил по-английски не то чтобы очень хорошо. Наш учитель английского Шан Дэшэн одолжил мне свой плеер, чтобы я каждый день слушал его хоть пару часов.

Мне было жалко, что я обманул ожидания всех учителей и так позорно провалился на экзаменах. Все надежды на меня пошли прахом, развеялись как дым. Как говорится, в жизни никогда не угадаешь, как повернётся.

Я оказался болваном.

Всякий раз, когда мы писали сочинение, моя работа выходила образцовой. Не только в нашей школе, но и во всём уезде. Все учителя Гучжана знали, что в школе № 2 есть такой Сюэмин, что пишет лучше всех. На вступительных экзаменах я не успел дописать своё сочинение, получил недобор по баллам за китайский и другие предметы тоже сдал не ахти.

Я надеялся, что поступлю в Пекинский университет, в Цинхуа, на худой конец в Народный университет, но оказалось, что это было одно зазнайство.

Первый ученик всей школы оказался позорищем. Это было страшное унижение, мне было стыдно смотреть в глаза родным и знакомым. Мне пришлось вернуться в свой дом, куда я так не хотел возвращаться, и столкнуться с мамой, которую я не мог видеть.

Я совсем не искал причины своего провала в себе самом – нет, я винил маму в том, что она не смогла обеспечить мне нормальных условий, нормальной семьи. Я даже думал, что если бы я родился не в такой семье, где собачились изо дня в день, поливая друг друга последними словами, я бы ни за что не сдал экзамены из ряда вон плохо. Я думал, что если бы у меня были нормальные городские мама и тятя, мне бы вообще не пришлось сдавать экзамены – я мог бы преспокойно идти сразу на работу и у меня были бы отличные перспективы. Мне совсем не было стыдно перед мамой – наоборот, мне казалось, что это она мне крупно задолжала. Я не знал, за что мне довелось родиться в такой семье. Почему листок, оторвавшийся от ветки, принесло маме, в её плошку воды, где он мог только скользить по поверхности, лишённый всякой опоры? Я никак не мог взять в толк, почему небо было так жестоко ко мне, отчего не подарило мне хоть немного удачи. Если бы у меня было хоть немного удачи, мне не пришлось бы с бесстыдной надоедливостью торчать в деревне, терпеть унижение и презрение. Моя удача обернулась верёвкой, что на вершине успеха скрутила меня «козлом», чтоб притащить обратно в ненавистную деревню. Как тяжёлая, ржавая канга, она холодно опустилась на шею моей несчастливой судьбы.

Я не мог выплакать, выреветь своё горе. Только дулся и исходил желчью, сидя в четырёх стенах. Как только что-то было не по мне, я безо всякой причины спускал всех собак на маму с сестрой.

Они обе каждый день с большим тактом утешали меня, оберегая мои чувства. И избегали меня – из страха нарваться на внезапную, как разорвавшаяся граната, грубость.

Я был как фугас на минном поле. В моей груди были только капсюль, взрывчатка и запал. Дома пахло порохом.

Проблема заключалась в том, что мой фугас покоился не в собственном доме, а в комнатах моего дядьки. За два года до моего провала мы с мамой и сестрой перебрались к её брату, который жил в бригаде деревни Лянцзячжай уезда Баоцзин. Большая производственная бригада располагалась там в деревне Махучжай, возле села Шуйинь.

В тот год в деревне начали проводить программу перевода всех на систему семейной подрядной ответственности. Теперь закрепляли производственные задания за отдельными крестьянскими дворами. Чтобы освободить сельские производительные силы и решить проблему продовольствия и одежды, государство передало крестьянам поля и другие средства коллективного производства. Это сделало крестьян наконец самодостаточными и сытыми. Дядька и его жена очень переживали за нас, мыкавшихся по всему свету. Посовещавшись с родными и близкими, они забрали нас к себе. Внедрение системы производственной ответственности и делёж земли стали хорошей возможностью для нас присоединиться к дядьке и его семье. Мы даже могли претендовать на свой участок поля. Получив в свои руки землю, можно было зажить безбедно и перестать наконец скитаться.

На западе Хунани корень бамбука, глубоко запрятанный в земле, называли «нагайкой». Такие корни состояли из коленец. Из них вырастали другие корни, потоньше – от них пробивались к свету побеги. Из одних появлялись молодые остроконечные ростки, из других – новые корневища. Под землёй все корни соединялись воедино, переплетались коленцами в одну большую корневую систему. Над землёй шумел густой бамбук – докуда хватало глаз. Все ростки на поверхности и все «нагайки» внизу, плодившиеся как грибы, брали начало от одного корня. Всякая деревня, всякий посёлок в Хунани были как густые бамбуковые заросли, расходящиеся от одного истока. Один цеплялся за другого, кровь за кровь, плоть за плоть. Все были друг другу родные. Мама говорила: все повязаны одной цепью. Чьи-то мама с тятькой наверняка приходились кому-то дядей и тётей, тятин младший брат был чьим-нибудь зятем, а его жена – чьей-нибудь тёткой по материнской линии. Как ни крути – все были связаны.

Несмотря на это каждый думал о себе и строил свои планы на жизнь. Этих планов было много, как шерстинок на быке. Они скрывались от глаз, словно бамбуковый корень, и переплетались как попало, будто волокна конопли. Для того чтоб мы переехали, маминому брату и его жене пришлось немало похлопотать и поуговаривать. Целую вечность, день и ночь, они охаживали деревенских, обходя каждый дом и каждый двор. Ко всем заходили на своих двоих с задушевным разговором. Они обошли несколько сот дворов с подарками и рассказами о том, как плохо нам жилось в другом месте, сколько мы терпели обид и унижений. Дядя всячески подчёркивал, какой близкой была его связь с мамой, как он тосковал по ней. В этом месте он обычно начинал плакать, а его жена – тихонько вздыхать. Добрые от природы люди, не разводя долгих разговоров, всем сердцем принимали наше грядущее появление в деревне. Они даже помогали дядьке с тёткой составить представление о том, как уговорить остальных, и брали на себя эту работу. Другие же принимали их подарки и обещания, что если дядька станет главой большой производственной бригады, он не забудет их отблагодарить. На этом они всегда соглашались. Некоторые в лицо твердили, что согласны, но за спиной стремились подгадить: не только сами не откликались на уговоры, но сеяли раздор и советовали другим не соглашаться. Дядьке с тёткой оставалось только молча снести обиду и сделать вид, что они ничего не знают. С новыми подарками они опять приходили обивать пороги – уговаривали и так и сяк, пока не добивались согласия. Когда всех деревенских удалось уломать, дядька и его жена, которых просто распирало от благодарности, зарезали двух жирных свиней, что они в трудах растили целых два года. Устроили большой праздник, пригласили всю деревню. За малую милость воздали сто крат. Своими стараниями они купили уважение всей бригады. Нас троих приняли с искренним радушием. Как говорят в народе, засватано что запродано – уже не наше. Сказать по совести, в деревне Махучжай не было ни пяди нашей земли – вся земля досталась нам по доброй воле деревенских.

В горах Махучжай не было ни крупинки нашего песка – мы получили их только благодаря состраданию. Для деревенских мы были совсем чужие люди, нитка, которой случай велел вплестись в общую накидку, в объединяющий всех покров. Трудно, трудно было уговорить их отдать нам их землю, теперь, когда мы вынимали у них кусок изо рта! Стоило хоть одной семье не согласиться, и мы бы никогда не смогли перебраться к этим изумрудным рекам под сводами зелёных гор, никогда не влились бы в их связанную кровным родством семью. Но дядька с женой добились своего. Не знаю, сколько пар обуви пришлось им стоптать, сколько сладких речей наговорить, как долго изображать улыбку, сколько лет терпеть тяготы и обиды. Дядька с тёткой никогда ни у кого ничего не просили. Только из-за нас, родных по крови, согнули они свои гордые спины. Если дерево не расколет гром, оно склонится под ветром.

Дядька, его жена и десяток человек из деревни, совершив трудный переход через горы, переправили маму и сестру в Баоцзин. Я остался учиться в Гучжане. Хотя я не видел дядьку и его жену с рождения, я понял – благодаря этому переходу через горы, – что всё это время они тосковали по нам. Понял, что как ни вилась бы дорога на сотни ли, сквозь горы тянулась наша связь.

С парой масляных ламп в руках мама и деревенские стали тянуть жребий, чтобы разделить землю – поля и лес. Когда дошла очередь до мамы, она не стала тянуть палочку, а сказала: «Я не буду, что дадите нам – то и ладно. Дурные поля, лысые горы, скалы, ямы – всё примем как милость».

Мама говорила от сердца. Она всей душой была благодарна за то, что родные приняли её и хотели разделить с ней землю.

Но дядька с женой не могли пойти ей навстречу – разве они могли дать нам бросовый участок с камнями, с бедной почвой? Мы были их кровью, их родными. Им было бы стыдно перед поколениями предков.

Мама вытянула добрый участок. В тот день она безмолвно плакала. «Как подумаю об этом, так плачу. Мне, бессребренице, повезло с родными, повезло с моментом. Такую добрую землю получила – разве можно не плакать?»

Дядька с тёткой поселили нас в двухкомнатном флигеле позади своего собственного дома. Пристройка была сложена из веток и стеблей кукурузы, летом она вся продувалась ветром, а зимой там было холодно. В одной комнате стояла немудрёная мебель, во второй была кухня. Нары, на которых мы спали, стояли на верхнем этаже дядиного дома. Нас приняли как родных, окружили теплотой и заботой. Мама и сестра, уставшие от унижений и невзгод в Шанбучи, были очень рады этому доставшемуся так непросто дому, этой семье.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?