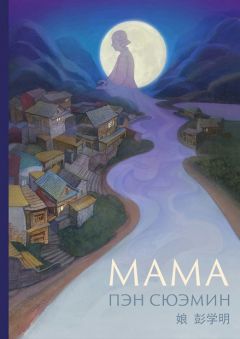

Текст книги "Мама"

Автор книги: Сюэмин Пэн

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Глава 15

Я учился в школе № 2 уезда Гучжан, которую организовала гучжанская коммуна Цетун.

Всякий гучжанец хранит в душе самые радостные, почти священные воспоминания о ней. Хотя это была просто сельская школа, тогда она была овеяна славой и гордостью. Репутация школы № 2 была много выше, чем у школы № 1. Дети главы уезда и секретаря окружного парткома не гордились тем, что учились в школе № 1, но гордились тем, что учатся в школе № 2. И сегодня семь десятых всех талантов и чиновников округа – всё сплошь выходцы из средней школы № 2. Восемьдесят процентов руководителей различных бюро в округе Гужан заканчивали эту школу.

Гучжанская школа № 2 располагалась на границе между двумя уездами – Гучжаном и Баоцзином, в деревне Цетун. За школой была гора, невысокая и похожая на тигра. Слева и справа тянулся горный кряж, длинный и напоминающий дракона. Посередине между кряжами, как коврик, расстилался небольшой участок ровной земли – большая редкость в горном Гучжане. Гучжанская школа, защищённая со спины внушительным тигром, облепленная с боком драконьими жилами, развёрнутая лицом к ровной широкой дороге, могла похвастаться поистине завидным месторасположением. Люди до сих пор часто вспоминают, как выигрышно она была расположена. Немудрено, что с таким добрым фэншуем там было столько талантов.

Школа была построена на горе. На самом нижнем ярусе располагались две огромных баскетбольных площадки. На втором была терраса, вся сплошь поросшая зелёной травой. На третьем стояло само здание – длинное, двухэтажное, вмещавшее двенадцать классов. Перед классами была спортплощадка. На спортплощадке росло два коричных дерева и одна груша. Коричник буйно шумел кроной круглый год и никогда не сбрасывал листву. Осенью весь школьный двор наполнялся удивительным ароматом его цветов. Старая груша была высотой в несколько десятков метров, она, как столб, устремлялась в голубое небо. Я никогда после не видел такой крепкой и высокой груши. Наверняка у неё была душа. Сбоку от классов был большой актовый зал. Обычно им не пользовались, только если шёл дождь там проводили общие собрания всех классов или спортивные занятия. Зал и правда был очень большой – туда можно было поместить несколько тысяч учеников, и ещё осталось бы место. Поэтому ползала было отдано под столовую. Там было пять-шесть окошек, через которые выдавали еду. Едва заслышав звонок, мы пулей вылетали из класса и неслись в актовый зал, чтобы поскорее занять очередь. Сбоку от столовой была кухня, где кашеварили повара. Позади учебных корпусов высилось здание учительского общежития. В нём было всего шесть комнат: в четырёх из них жили учителя, а две посередине отводились под классы. Совсем позади торчало несколько общежитий для учеников и совсем крохотный учительский дом.

Нам, детям, было лет по десять с небольшим. Мы не чувствовали никакой разобщённости с молодыми холостыми учителями. Мы часто безо всякой надобности шастали к ним в общагу; когда они садились есть, мы пристраивались тоже. Как только у учителя появлялось дома что-нибудь вкусненькое, мимо тут же, как мышки, пробегали его ученики, и он звал их запустить свои палочки в общую миску. Это стало обычным делом и вошло в привычку: ученики сметали всё на своём пути, вылизывая тарелки до блеска. Самые бойкие и успешные ребята оставляли у учителей свою одежду, обувь, деньги и другие личные вещи – это считалось в порядке вещей. Учительский дом становился их домом. У каждого из нескольких десятков школьных учителей жило в комнате по нескольку школьников. Директор школы Лу Кайвэнь не был исключением. Учителя относились к нам хорошо, и мы ничего не забывали. Родители были в курсе, а потому часто совали нам редьку, капусту, всякую дичь для учителей. Самые благодарные приходили отдать должное учителю собственной персоной. Учителя, конечно, никогда не пользовались ситуацией: наоборот, они всеми способами старались оставить родителей в гостях, накормить их и напоить. Все жили как одна большая семья и заботились друг о друге. Весть об этом, разумеется, разнеслась, как ветер, по всему уезду. Уезд был маленький, и всяк в нём знал, какие отличные учителя достались школе № 2, какие там стояли порядки и как славно учились ребята. Школа № 2 стала Меккой для каждого родителя и школьника, золотыми вратами в светлое будущее. Педагоги любили своих учеников, а ученики уважали наставников, на уроках они вели себя образцово. Фактор учителя ещё никто не отменял: чем лучше педагог относился к своим подопечным, тем веселее они бежали в классы, тем усерднее учились; к плохому учителю никто не спешил на уроки. Все учатся немножко для себя и немножко для учителя. А потому в школах часто бывает так: у хорошего учителя все ребята демонстрируют большие успехи, что бы за предмет он ни преподавал. У жестоких учителей, которым нет дела до детей, не бывает хороших учеников.

Мне посчастливилось поступить в школу № 2 и, что ещё отраднее, учился я там очень хорошо. Все учителя любили меня, а все дети уважали. Я покинул проклятую Шанбучи, где меня ждали одни унижения, и получил взамен небывалый почёт. С седьмого по одиннадцатый классы каждый из нескольких тысяч учеников нашей школы знал моё имя. Все они бросали мне вслед восторженные взгляды, все мечтали стать моими друзьями. Вся тоска и гнёт жизни в Шанбучи изгладились из моей памяти. Я был не просто главной звездой школы – я был всеобщим любимчиком. В те годы в школе присваивали звание не только «ученика “три хорошо”»[10]10

Лозунг Мао Цзэдуна, выдвинутый в 1953 году и обращённый к молодежи: иметь хорошее здоровье, хорошо учиться, хорошо работать, позднее слова «хорошо работать» стали интерпретироваться как «иметь хорошую политическую идеологию».

[Закрыть], но и «передовика учебного производства» – ещё более почётное. На всю школу их было таких двое: один в седьмых-девятых классах, а другой – в девятых-одиннадцатых. В начальной школе я уже был таким примерным учеником. В средней школе я стал «передовиком учебного производства». Каждый год директор школы выдавал мне почётную грамоту и прицеплял на грудь красный цветок. Я выступал с образцово-показательной речью на собрании всей школы. Для меня звучали громоподобные аплодисменты нескольких тысяч учеников и учителей, меня провожали восторженные взгляды. Я был маленького роста. Когда я произносил речь, то чувствовал себя на сцене как муравьишка. Но эта недостижимая честь придавала мне уверенности, я словно парил в воздухе, и как же это было прекрасно! В те годы награда почти всегда была нематериальна, если победителям и вручали что-то, то, как правило, ручку или блокнотик, но все радовались такому поощрению и страшно гордились. Этот дух, эту славу было не купить ни за какие деньги. В противном случае богачи не были бы подчас такими пустыми, серыми и неуверенными в себе.

Вскоре я перешёл незримую грань и полетел со своей идеальной высоты прямо в омут людских страстей. Я тайно влюбился в одну девочку. Она была совершенно идеальная, с какой стороны ни посмотри. Тогда любовь была совсем не то, что сейчас: не пылкая, обнажённая страсть, а робкое, скрытое от глаз чувство, словно у мелкого воришки. Мы хотели любви, но не смели любить. Любили, но боялись высказать это открыто. Мы ждали, страшились, смущались, опьянялись успехом – всё смешивалось самым причудливым образом, и мы целыми днями пребывали в полной экзальтации. Тогда мальчики и девочки не смели писать друг другу письма или передавать записки. Вся любовь была игрой взглядов и выражений лица. Я знал, что тоже нравлюсь той девочке, иначе она бы не стала относиться ко мне так хорошо, не угощала бы меня всякими вкусностями из дома, не болтала бы со мной на переменках, не искала бы предлогов побыть со мной подольше. Несмотря на это, пламя любви никак не хотело разгораться. Я знал, что положение у меня незавидное, что нам никогда не светит ничего достойного. Напротив, нас ждёт одно горе. Я не мог писать ей тоскливые любовные письма, не мог заставить её избрать тоскливую бедняцкую жизнь. Моя любовь, как спичка, вспыхнула секундным пламенем, но не зажгла лампады, не стала началом костра – она погасла кратким всполохом, не оставив и следа. Если бы я сам не затушил это пламя, его бы наверняка выкорчевали учителя и родители. В те годы, обнаружив шашни между учениками, детей строго наказывали и иногда даже выгоняли из школы. Моя первая любовь закончилась бесшумно и незаметно. Просто умерла своей смертью. Я чувствовал в глубине души, что не имею на неё права. Такая любовь, что не могла дать любимой счастья и радости, не имела права существовать.

Когда случилось это несчастье, я почувствовал новую волну неприязни к своей семье. Я винил во всём маму. Если бы только… если бы… если бы… Я придумывал бессчётные «если», от которых зависела моя судьба. Я тяжко вздыхал, роптал на небо и на людей и страшно сожалел, что родился в такой семье. Постепенно эта ненависть становилась всё сильнее, необоримой силой она пронзила моё слабое сердце, разбила и рассеяла все родственные чувства, которые внушала мне мама. Я не хотел возвращаться под этот разбитый вдребезги кров. Я не хотел видеть маму. Даже если мне приходилось с ней встречаться, я старался с ней не разговаривать. Я впадал в ярость по поводу и безо всякого повода.

Моё удивительное зазнайство, выросшее из жизненных трудностей, сделало меня жутко непочтительным сыном.

И в летние, и в зимние каникулы я не возвращался домой, а оставался жить в школе. Я не боялся, что дома меня заставят работать, нет. Я боялся, что увижу, как деревенские унижают маму, и стану ловить на себе их косые взгляды. Я вот-вот должен был стать взрослым мужчиной, но я не защищал маму с самоотверженностью взрослого или с преданностью ребёнка – я боялся, что подумают обо мне другие. Сейчас я часто спрашиваю себя: если перед лицом чужого угрюмого презрения я выбрал бегство, бросил маму на растерзание, то что стал бы я делать, если бы к горлу её приставили нож?

Стал ли бы смотреть широко распахнутыми глазами, как лезвие оставляет на её шее алую дорожку? Смотреть, как она падает под ножом? Очень быть может, что да. Я растерял всё своё самообладание, все свои человеческие чувства. Моя холодность, моя жестокость – разве они не резали маму, как сверкающий нож? Я не знал, какой болью отзывались в ней мои тогдашние поступки, но я определённо знал, как лезвие равнодушия и грубости входило в её сердце.

Я оставался в школе в качестве одного из членов охранного отряда и сторожил здание. Так не только удавалось избежать скуки и косых взглядов деревенских, но и получить матпомощь и тем самым немножко помочь семье. Кроме того, можно было читать в своё удовольствие. Летом это было легко, всё шло как по маслу. Но зимой, когда я не возвращался к родным даже на Новый год, я чувствовал, как виноват перед ними. Мне было неловко. Я ни разу не возвращался на праздник начиная с восьмого класса и пока не вышел на работу – шесть долгих лет. В школе для нас готовили на Новый год очень вкусную еду: рис, мясо. Нас было десяток с лишком, мы проводили время очень весело. А что же сестра и мама? Наверное, им было одиноко, сиротливо. Мяса на их столе не было ни тени. Не знаю, сколько лет они встречали праздник без мяса.

Я не хотел возвращаться домой. Мама только передавала мне рис и деньги. Когда сельские дети учились в посёлке или уездном центре, каждые выходные им обычно приходилось преодолевать больше десяти или даже десятки километров, чтобы вернуться домой и взять у родителей крупу, овощи и немного денег. В то время в школе-интернате сельские дети из богатых семей покупали еду в школьной столовой, а бедные ребята могли приносить рис и овощи из дома. Рис отдавали в столовку вместе с небольшой платой за то, что его приготовят. Из овощей к рису всегда шла квашенина: кислая капуста, редька, горошек, кукуруза, лук-татарка, острые перцы и разная ботва. Квашеные овощи не воняли и долго не портились. Их можно было без проблем оставить на полмесяца. Их ели с рисом из столовки. Зимой, когда было холодно, их зарывали в горячий рис и так подогревали. Со всего уезда собиралось много-много сортов этих кислых овощей. Где-то добавляли много ароматного масла. Где-то жарили их с солониной, выходило ещё ароматнее. Но, разумеется, большая часть была сделана вообще без масла и соли. Это были совсем небогатые трапезы, но их трудно забыть. Никто из ребят не прятал от других ничего и не ел втихомолку – все делились со всеми. Даже самую гадость пробовали всем миром.

Мама не могла каждую неделю привозить мне рис и овощи, ведь ей приходилось выкраивать из своих трудодней, чтоб прокормить меня и сестру. Но она всякий раз передавала мне очень вкусную закуску. Там было много масла – пахучего масла камелии и рапса. За год оно всё уходило в мою капусту. Мама с сестрой весь год готовили без масла – сковорода становилась от этого окислившейся и рыжей. Они пухли от голода.

Так, в каждодневных хлопотах, маму свалила болезнь. Она заболела инфекционным артритом. Лежала в кровати и не могла встать.

Мама пролежала больше года. Я ничего об этом не знал. Мама велела сестре не говорить мне. Она боялась, что я расстроюсь, начну переживать и беспокоиться, стану хуже учиться. Мы жили в страшной глуши, и мне неоткуда было узнать новости о маме. У сестры не было денег на учёбу, и ей пришлось бросить школу. Моя старшая сестра оставила мужа и с детьми приехала ухаживать за мамой на целых два года.

Ничего этого я не знал.

Я очнулся, только когда маму засадили за решётку по статье «тунеядство».

Глава 16

В конце семидесятых – начале восьмидесятых реформы в Китае только начинались. Те, кто был посообразительнее, использовали разрыв между городом и деревней и дисбалансы регионального экономического развития: они покупали и продавали товары, спекулируя где только можно. Такое поведение считалось тунеядством; их обзывали спекулянтами, разрушавшими порядок социалистической рыночной экономики. Некоторые люди, которые не покупали и не продавали товары, но часто делали всякие вещи на продажу, тоже считались злостными тунеядцами и спекулирующими элементами. Их критиковали.

Уж не знаю, что это было за преступление. Но только всех этих людей скопом называли бездельниками и дармоедами.

В тот день наш комиссар Кун Цинлян пришёл в школу и сказал мне, что маму схватили и я должен пойти к ней. Он сказал, что это он сам изловил её: в уезде объявили кампанию по поимке отходников. Кун не мог пойти на злоупотребление. Он просил меня простить его. Я спросил его, в чём дело. Он рассказал, что ему донесли на маму: она больше года лежа прикованная к постели, а когда поправилась, то не пошла на работы, а продолжила прикидываться больной, тунеядствовала, шастала везде с палкой, позорила социализм.

Услышав все эти страшные обвинения, я, воспитанный в традициях социализма, славный мальчик, отличный ученик, «передовик учебного производства», не знал, куда деться от стыда. Как она могла? Я непременно должен был вернуться в коммуну и спросить её, в чём дело.

От школы до коммуны было всего несколько сот метров. Я жутко боялся, что учителя и ребята узнают, что маму схватили как тунеядца. Совесть моя была неспокойна. Я испытывал страшную ненависть к маме, потерявшей всякий стыд, но, с другой стороны, боялся, что она сидит там голодная, а потому я сбегал в столовку, навалил там миску риса, потом одолжил у товарищей талоны на еду и положил сверху черпак мясной подливы. Я упрятал это всё в портфель и побежал прочь, поминутно оглядываясь по дороге, не обнаружил ли кто-нибудь мою тайну.

На большой плотине между школой и коммуной всё было разукрашено, как фонариками, цветами рапса. Поле было усеяно золотистыми точками. Мягкие щёточки весеннего ветра щекотали их, как ворсинки жёлтого ковра. Яркий цвет и аромат рапсовых цветов захлестнули меня и погребли под своими волнами.

Но я не поддался искушению, а бросился бежать, пронизывая благоухающее поле.

Коммуна была огромная. Там было пять-шесть зданий, двухэтажных деревянных домов. На первом этаже одного из них сидели арестованные. Все они ютились в одной большой комнате, и только мама сидела в одиночке, на втором этаже.

Когда я с едой замаячил в окне, она радостно поднялась на ноги, взглянула на меня и заплакала. Мама уже очень давно не видела меня.

– Ты пришёл, Сюэмин? – спросила она. – Это Кун прислал тебя? Я только замычал в ответ.

Я протянул ей еду через окно.

Мама не взяла её. Она сказала:

– Мама уже ела, Кун Цинлян покормил меня. Не смотри на него косо, он не по своей воле засадил меня сюда. Он ко мне очень хорошо относится. Ты погляди, их там всех заперли внизу в одной комнате, а меня посадили отдельно. Это всё Кун позаботился обо мне. И еду он мне принёс с мясом, да изрядный кусок – поболее твоего. Я уж наелась, оставь себе.

Я знал, что маме просто неловко есть мою стряпню, и сказал:

– Разве Кунов тюремный паёк вкуснее моей еды?

Я знал, что так она точно не откажется.

Мамины глаза увлажнились. Он указала пальцем куда-то вниз:

– Гляди, какую огромную миску притащил мне Кун. Мама даже не доела.

Я посмотрел куда она показывала и увидел на деревянном полу глиняную чашку, полную риса. Сверху и правда лежало немало мяса. Я знал, что мама так переживала, что не смогла съесть ни кусочка. В те годы, когда так много значения придавалось классовой безупречности, мама, выросшая в нищете, с детства скитавшаяся по разным деревням, всегда была на коне. Она никогда не бывала обижена по политической линии.

– Мам, я знаю, что ты не ела, – сказал я. – Поешь.

– Сынок, у меня кусок в горло не лезет. Я же не вредитель какой, не тунеядец. Я ни в чём перед вами не виновата.

– Если так, то почему тебя схватили?

– Попутали. Пройдёт пару дней, и меня выпустят. Мама ничего такого не делала.

– Если ты ничего такого не делала, чего было тебя хватать? Неужели хватают кого попало? Наверняка что-то не так.

Мама заплакала в голос:

– Сынок, я правда ни в чём не виновата перед партией и правительством, не виновата перед социализмом. Всё поклёп!

Я покраснел до ушей и запаниковал. Ведь я пришёл почти что тайком, а вдруг нас кто-то услышит или увидит? Куча школьников будут гулять по соседству после ужина!

Я изменился в лице и стал зло выговаривать маме:

– Ты совершила преступление, не стыдно тебе плакать? Боишься, что мои учителя и друзья не знают, что тебя схватили?

Мама, как провинившийся ребёнок, закусила губу, чтобы не заплакать. Из уголка рта потекла тоненькая струйка крови.

– Мам, если набедокурила, нужно всё честь по чести рассказать, – сказал я. – Председатель Мао учит нас: к признавшим свою вину следует подходить снисходительно, а к сопротивляющимся – строго.

Мама смотрела на меня с обидой и мольбой:

– Сынок! Я ничего такого не делала, меня жизнь заставила, всё ради тебя, родной.

– Так, хватит, я тебя не заставлял идти на преступление.

Тут к нам подошёл Кун Цинлян и, увидев, как я разговариваю с мамой, гневно закричал:

– Так её схватили именно из-за тебя! Если б не заработки на вашу с сестрой учёбу, она бы не заболела! Если б не твоя страсть к учёбе, разве она оказалась бы за решёткой? Если не из-за тебя, то из-за кого? Совести у тебя нет! Будешь так с матерью разговаривать, и тебя засажу в каталажку!

Я робко понурил голову и загудел:

– Если она не виновата, какого чёрта ты её схватил?

Мама быстро вытерла слёзы и стала извиняться за меня:

– Сюэмин ещё малец, ничего не смыслит, не кричи на него.

Кун Цинлян уставился на меня:

– Убирайся к себе в школу, нечего здесь мать доводить! Не знаю, где ты там и чему выучился, совсем стыд потерял!

– Мой Сюэмин – лучший ученик во всей школе, – вставила мама.

Кун с пренебрежением заметил:

– А что толку-то? Ведёт себя с матерью как свинья. Да будь он хоть первый во всём мире – пусть валит отсюда!

Я не двинулся с места, и он заорал во всю глотку:

– И жратву свою забери! О твоей матери я сам позабочусь!

Я невольно вздрогнул от его грозного вида, быстро прихватил миску с палочками и бегом бросился в школу.

Я всегда побаивался ходившего с оружием Куна. Видя его свирепость, я весь скукожился, как мышь перед кошкой.

Маму выпустили через день. Когда Кун Цинлян звонил в производственную бригаду, секретарь партячейки Шан Ханьин орала на него благим матом: «Ты что, ослеп?! Кого хватаешь? Ты что, Сюэминову мать в лицо не знаешь? Выпускай скорее! Безо всякой причины засадил в кутузку одинокую женщину – как мне теперь в глаза людям-то смотреть? Если не выпустишь, чтоб я тебя здесь больше не видела!»

Ханьин была его женой, ответственным работником бригады, и её слова сыграли решающую роль. Как партсекретарь, она лучше всего представляла, кто чего стоит.

Слухи о том, что маму засадили в кутузку, очень быстро добрались до школы. Шила в мешке не утаишь. Меня в школе знала каждая собака, а потому удивительные новости о том, что Сюэминову мать посадили как тунеядца, разорвались на школьном дворе, как граната. Только я один думал, что никто ничего не знает.

На второй день после того, как маму выпустили, во время вечерних занятий один из школьников по имени Ван Цзыцзэ вдруг встал и сказал:

– Ребзя, у меня шикарные новости, давайте расскажу!

Все наперебой стали его спрашивать, в чём дело.

Ван показал на меня пальцем:

– Сюэминова мамка – преступница! Её засадили в каталажку!

Удивлённые взгляды и шёпот друзей, как бесчисленные лезвия, вонзились мне в грудь. Я испытал небывалый стыд, который навылет прошёл через сердце. Вся слава, всё почтение, весь авторитет, которые я успел заработать в школе, пошли прахом и были преданы забвению.

Я в полной растерянности смотрел на друзей, словно моля о помощи.

Потом я опустил голову. Мне страшно захотелось выбежать из класса и забиться в глубокую нору.

Наконец меня захлестнула волна гнева.

Я злобно вскочил на ноги и, скрежеща зубами, швырнул в лицо Ван Цзыцзэ:

– Сука ты! Ёб твою мать!

Ван заверещал:

– Да как ты смеешь? Твоя мать вообще непонятно кто! Изображаешь тут из себя пай-мальчика…

Я подбежал к нему, схватил его за шиворот и, тыча ему в нос, прогремел:

– Да какое тебе дело?! Если ты такой умный, сам бы уже был первым учеником во всей школе! Просто сохнешь от зависти, вот и решил опоганить меня! Твоя мать – вот кто настоящая контра! Помещица! Вредительница! Правоуклонистка!

Ван почувствовал, что наступил мне на любимую мозоль:

– Какого чёрта ты несёшь это о моей матери?

– А ты?

– Так твоя и впрямь такая.

– И твоя тоже!

– Да все видели, как её поймали!

– И твою все видели!

Ван понял, что у меня на всё найдётся ответ, и задохнулся от злости:

– Ёб твою мать, Сюэмин!

Я вмазал ему по лицу и заорал:

– Сто раз ёб твою мать!

Потом я, ничего не слушая, выволок Вана из-за стола и стал лупцевать.

Он был самого маленького роста в нашем классе, совсем не чета мне. Не успели ребята опомниться, как парой метких ударов я уже уложил его на пол. Он не мог подняться.

Я очень долго не дрался, и вся моя злоба вышла с этими ударами. Из-за этого я написал учителю первую в своей жизни объяснительную.

По всему казалось, что я бился за мамину честь, но на деле я сражался за своё доброе имя.

Казалось, что я победил, но на деле проиграл.

После этого случая я считал, что мама опозорила меня перед всеми, я стыдился самого себя и не смел смотреть людям в глаза. Хотя я по-прежнему был «передовиком учебного процесса», был осыпан славой и почётом, в глубине души я разбил себя вдребезги.

Я не позволял больше маме приходить ко мне в школу.

Вместо неё это делала теперь моя сестра.

Я был цветком рапса, опалённым весенним солнцем, что осыпался до всякого цвета.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?