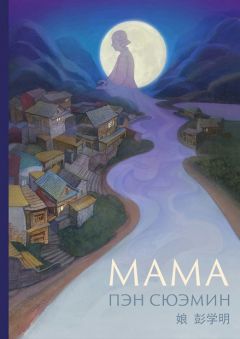

Текст книги "Мама"

Автор книги: Сюэмин Пэн

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Один я никак не мог ужиться. Когда я вернулся после экзаменов в Баоцзин, у меня совсем не было ощущения, что я вернулся к себе домой. Хотя дядька и тётка очень заботились обо мне, а все родные в деревне относились ко мне очень хорошо, я не чувствовал себя как дома. Это был их дом, и я совсем не чувствовал связи с ними. Я восемнадцать лет скитался с мамой по разным местам – за эти годы мама так и не подарила мне сносного дома, и теперь, когда мы вынуждены были ютиться под чужим плетнём, мне было стыдно смотреть людям в глаза. Глубоко в душе я ненавидел маму.

За два года мама с сестрой влились в новую семью, вросли в эту землю. Я первый раз приехал к дядьке, всё там было мне чужое. Я не знал ни обстановки, ни земли, и даже самые сильные родственные чувства не могли растопить моей отчуждённости. Я всё время торчал в школе, где обо мне заботились ученики и учителя, где меня берегли и осыпали похвалами. Моё сердце навсегда осталось там. Мне куда больше хотелось, чтобы школа стала моим домом. Особенно после того, как я провалил экзамены и вместо того, чтобы вернуться на родину триумфатором, обескураженно бежал обратно. Я был разочарован. Мне не на что было опереться.

Я никогда не думал о том, что был единственным мужчиной в семье, что я должен был стать её опорой. Тем более мне не приходила в голову мысль о том, что я должен был обеспечить сестре и маме надёжное укрытие, должен был сам выстроить им дом. Я думал только о том, что мама – причина всего. Восемнадцать лет скитаний, восемнадцать лет бегства, восемнадцать лет тщетных усилий после катастрофы моего поступления обернулись лютой ненавистью и злобой. Они взорвались во мне, как вулкан.

Я встречал маму суровостью и злоязычием.

Я впадал в ярость и метал громы и молнии.

Стоило маме заговорить со мной, и мой порох воспламенялся, обжигая всё вокруг. Даже когда мама с сестрой не заводили разговор, я всё равно находил повод взорваться. Мама и сестра были как пуганые вороны. Они плакали целыми днями. Дядька, его жена и все деревенские только переглядывались. Они отказывались верить, что я такой буйный и непочтительный сын.

Я тоже не знал, откуда взялись во мне это буйство, эта дерзость.

Жестокая игра, в которой я определённо проиграл, покоробила мою волю и изменила моё сердце. Я слишком сильно хотел, чтобы экзамены перекроили мою судьбу, чтобы я ушёл из семьи в вольное плавание и начал новую жизнь. Но они жестоко, бездушно изорвали мой единственный пропуск в неё, перерезали мой спасательный трос. Разве я мог не измениться от отчаяния?

Я был раздражительным, погружённым в свои переживания. У мамы болела за меня душа. Никто не поймёт сына лучше матери. Мама прекрасно знала, какая боль сковала моё сердце. Она отбросила собственную боль, чтобы излечить мою. Как бы я ни кричал, как бы не бесился, она не говорила мне ни слова поперёк. Мама не позволяла мне работать в поле. Она бы никогда не позволила мне, чего бы это ни стоило. Мама работала на земле вместе с сестрой.

Люди не понимали её:

– Сюэмин так относится к тебе, почему ты не разберёшься с ним?

Мама отвечала:

– Это я не дала им хорошей жизни, я перед ним в долгу. Если он не будет злиться на меня, на ком ему ещё вымещать свою злость?

– Сюэмин уже большой парень, пускай идёт трудиться».

– Он до этого всё в школе учился, никогда на земле не работал, он не сумеет. Как засядет за книги, глядишь, добьётся успеха.

Я действительно целыми днями сидел дома за книжками. На сердце у меня было паршиво, ничего не оставалось от прочитанного. Я думал попробовать снова сдать экзамены. Меня совсем не радовало, что мои мечты оказались разбиты в пух и прах. Я не хотел оставить их, не верил, что дуло судьбы вновь собьёт меня в высоком полёте.

Мама говорила:

– Сюэмин, ты бы позанимался, поехал бы обратно в школу ещё на годок.

Я отвечал:

– Это не твоё дело!

– Пусть не моё, но деньги откуда-то надо же взять.

Я знал, что у мамы не было денег, и мне было стыдно продолжать тратить её сбережения.

– Сам позанимаюсь, без всех!

Сестра тоже вставляла своё слово:

– Ты бы поехал в школу. С учителями как-то сподручнее будет.

– Да что ты вообще понимаешь? Чего лезешь? Занимайся своей учёбой!

– Чего мне учиться? Я лучше останусь работать с мамой. Всё равно мне не поступить, что толку тратить время?

Я в панике уставился на маму с сестрой и не находил слов.

Сестра не могла не поступить. Она была первая в параллели. Стены из кукурузных стеблей были сплошь заклеены, как газетами, наградными грамотами за успехи в учёбе и сертификатами «ученика “три хорошо”».

Я очень переживал за сестру и хотел, чтобы она продолжала учиться. Но сказал я нечто совсем другое, лишённое всякого сочувствия.

– Учись не учись – не моё дело. Хочешь, чтоб все в деревне показывали на меня пальцем? А вот я не хочу, чтобы все твердили, что я только о своей учёбе думаю, а тебе не позволяю. Нечего тут прикидываться невинной овечкой!

От этих слов сестра зашмыгала носом и заплакала.

Я, конечно, принимал добрые намерения за дурные.

На самом деле я давным-давно знал ответ учителя. Когда я звонил, чтобы узнать свои результаты, он посочувствовал мне и сказал, что если я решу продолжить занятия, школа не возьмёт с меня за это ни юаня. В школе не хотели, чтобы их лучший ученик похерил все свои успехи.

Но я считал, что заниматься в школе после того, как провалился на экзаменах, стыдно. Ужасно стыдно перед всеми.

– Что тут стыдного? – говорила мама. – Это ж не воровать, не грабить. Учись! Чтоб заработать на хлеб, непременно нужно учиться!

Глава 20

Пока я шатался в нерешительности, из-под сени тёмных туч вдруг пробился луч света, озаривший перекрёсток моей судьбы. Лучи солнца и капли дождя упали на него одновременно – и поднялась радуга новой жизни.

Из деревни, где я родился, Аоси, за мной пришли двое.

Это были дядька Вэньгуй и мой единокровный брат Сылун.

Я в первый раз видел своего брата.

Сылун был молчаливый, немногословный. Кожа у него была загорелая до черноты, а тело тугое и жилистое. Он был совсем взрослый мужчина, лет тридцати, но когда говорил, то краснел и опускал голову.

Когда мы встретились, то не рыдали обхватив голову, как родные братья. Восемнадцать лет скитаний возвели между нами высокую, толстую стену. Мы были друг другу совсем чужие. После того как я узнал от деревенских, что тятя меня бросил, приезд брата не поднял на сердце ни малейшей ряби.

А вот мама удивилась и обрадовалась.

Хотя она тоже много лет не видела моего старшего брата, мама сразу его узнала. Она с нежностью позвала его по имени.

Потом она притянула его к себе и сказала:

– Это твой брат, Сылун.

Я ничего не ответил.

В словаре моей бродяжьей жизни не было слова «Сылун».

Брат тоже ничего мне не сказал. Вместо этого он прошептал:

– Мама.

Я ужасно удивился. У меня появилось странное, трогательное чувство. Все эти годы я ненавидел маму и никогда не звал её «мама». Брат сразу стал мне симпатичен. Я представил себе, как мама должна была относиться к нему тогда, много лет назад.

Дядька Вэньгуй сказал:

– У нас поговаривают, что вы вернулись в Баоцзин. Это радостные вести. Восемнадцать лет назад вы как ушли, так не было ни слуху ни духу, мы уж не знали, живы вы или нет. Сейчас наш малыш Сюэмин стал вон какой большой – все хотят, чтоб он наведался в деревню, хоть посмотреть на него. Вы бы прописались у нас, в Аоси.

Пока дядька болтал своё, Сылун всё время украдкой поглядывал на меня. В его смятённом, запутавшемся взгляде читались волнение и беспокойство. Волнение было от того, что он обрёл потерянного так много лет назад брата. Беспокойство – от того, примет ли брат его.

– Я не против, – сказала мама. – Если Сюэмин хочет, пусть отправляется. Не хочет – не надо. Мы все ноги себе истоптали, лишь бы найти нормальное, спокойное место.

Не успела мама договорить, как я перебил её и холодно бросил:

– Не пойду!

– Из-за мамки с сестрой беспокоишься? – сказал дядька. – Так пусть они тоже пойдут.

Я покачал головой:

– Нет, просто не хочу.

Тут Сылун сказал:

– Не бойся, брат. Я и твоя невестка позаботимся о маме с сестрицей. Они ни в чём не будут нуждаться.

Я холодно усмехнулся:

– Не будут нуждаться? Мало они настрадались! Не пойду!

Я говорил одно, а на сердце было другое: восемнадцать лет мы терпели одни лишения, но кто из вас приехал за мной? кто захотел взять меня к себе? Теперь я вырос, могу сам прокормиться, а вы, лицемеры, пришли за мной – разве я пойду с вами? Я сам так отношусь к сестре и маме – разве можно поверить, что вы будете относиться к ним лучше? Что за чушь!

Так я выпроводил брата и дядю.

Я ненавидел свою родную деревню, ненавидел всех её обитателей. Мне не нужно было, чтобы они теперь лебезили передо мной. Разве я не жил прекрасно без них целых восемнадцать лет? Когда дядька с братом уходили, ступая в лучах закатного солнца, его отсветы ложились мне на сердце не осенним зноем, но зимним унылым холодом.

На тропке, что вела прочь от дома через заросли камелий, маячили, как в стоп-кадре, их разочарованные, печальные спины.

Потом я часто вспоминал о них. Особенно о брате. Эта красная от глины тропа, сам не знаю как, превратилась в пуповину, что соединяла нас с ним, связывала меня с родными местами, которые я покинул, когда мне не было ещё и года.

Я начал представлять себе родной дом и деревню, деревянные постройки, в которых ютился брат, комнату, в которой родился, родных, которых я никогда не видел. Какими они были? Мои чувства к родной земле незаметно пустили корни, оделись свежими ростками. Только тогда я понял, что у каждого есть корень, глубоко уходящий в почву отчизны. Стоит повеять дыханием родины, как этот корень прижимает вас друг к другу, как обручем, и пускает ростки. Мои чувства стали медленно оживать, просыпаться – всё оттого, что дядька и брат принесли её неуловимый аромат.

Мне захотелось наведаться в Аоси.

Но как только у меня возникал такой порыв, сразу же со всей мощью всплывала сцена, как мама вырывает меня из рук у тяти – все наши горести одна за одной вновь рисовались перед глазами, и внутренний голос принимался кричать: не иди, не надо! не забывай никогда, как ты ушёл оттуда! не забывай, как страдал!

Я впервые мучился и тосковал по дому.

Мама, словно угадав мои мысли, говорила:

– Сынок, хочешь пойти – так сходи, это недалеко, всего семь-восемь ли будет.

– Мы с тятей развелись не потому, что он был плохой человек, нет. Не из-за твоего брата совсем. Все они хорошие люди. Твой тятя был очень покладистый. Добрый. Славный. Мирный. И родители у него умерли рано, своих братьев он сам поднял на ноги. Твой тятя кормил и своего дядьку с женой, хотел быть с ними до самой смерти. Просто твой тятя был человек слабый, бесхребетный, во всём слушался своих родственничков. Если бы они не подгадили, он бы никогда нас не оставил, – сказала мама.

Так я впервые за восемнадцать лет услышал о тяте. Все эти годы я думал, что у меня нет тяти, и никогда не спрашивал маму о нём. И мама никогда не заговаривала со мной об этом. Она знала, что моей детской душе было больно. Даже тени тяти не было в моей жизни, даже его знака – одна пустота.

Абсолютная пустота. От тяти не осталось ни одной фотографии – я даже не знал, как он выглядел. И до сих пор не знаю. Даже не могу представить.

– Ты же видел брата. Твой тятя был точь-в-точь как Сылун, одно лицо, – говорила мама.

Я никогда не думал, что мама, настрадавшаяся из-за тяти, станет говорить, какой он хороший человек, какое у него доброе сердце, какой он славный тятя.

Мама говорила:

– Я знаю, что ты его ненавидишь. Но он от нас не отказывался, просто рано умер. Если бы твой тятя был жив, он бы давным-давно забрал нас к себе. Не испытывай ненависти. Ему тоже жилось нелегко. Пошёл бы поставил за него свечку.

Поставить за него свечку? Вот умора!

Не знаю, о чём она думала.

Не пойду!

– И брата своего, и родных не вини, – продолжала мама. – У Сылуна с малых лет не было ни тяти, ни мамы. Он круглый сирота. Ему было хуже, чем тебе. На этом свете никто никому ничего не должен, каждый сам за себя отвечает. А всё судьба. Все мы деревенские, всем нелегко, если самому на ноги не подняться, как уж тут помогать другим? Твои родные в Аоси – большая, крепкая семья. Ты от их корня. Разве можно не ходить в отчий дом?

Но мамин брат и его жена убеждали меня не ходить. Тётя говорила:

– Ты в таких трудах вырастила из Сюэмина человека – разве кто из них хоть раз навестил тебя? Теперь уж он большой, вот они и притащились – где ж раньше-то были? Это всё оттого, что Сюэмин вырос, стал рабочей силой.

Мама отвечала:

– Я в этой жизни в долгу перед Сюэмином. Дочерины тятьки живут себе поживают – в любой момент дети могут к ним поехать. А Сюэмин, бедный, отродясь тяти не видал. Никто из его родных о нём не заботился. Нынче они вдруг опомнились – разве это не хорошо? Разве я могу им запрещать? Чем больше людей будут заботиться о Сюэмине, тем лучше.

– Ты что, забыла, как они тогда с тобой поступили? – отзывалась тётка. – Позабыла, как поливала слезами каждую тарелку? Я вот не забыла.

Тётка рассказала мне, как мама родила меня.

– Когда твоя мама рожала, никто из них не пришёл ей на помощь. Она сама перерезала пуповину. Не было ни еды, ни одежды, ни пучка хвороста. В тот день я притащила на своём горбу пять кило риса и единственную, что была у нас в хозяйстве, несушку. Твоя мама и сестра весь день ничего не ели. Я хотела было забить курицу и сварить суп, собиралась уже разжечь огонь – а тут гляжу: дров-то нет. Тут уж я взбесилась, побежала к родственничкам, и мы знатно с ними поругались. А не надо было думать, что за твою маму некому заступиться! Хотела было взять у них пару полешек, да как они в меня вцепились – нет и всё. Ну, я ругнулась, выдернула у них из поленницы несколько чурбанов и стала готовить. Да твоя мамка как наелась, так сразу обо всех обидах и позабыла!

Когда тётка закончила говорить, по её щекам бежали горестные слёзы.

Мама, растирая свои, сказала:

– Я не забыла. Все эти обиды – мои, как их можно забыть? Вот только всё давно прошло. Нельзя изо дня в день мариноваться в слезах, как редька в рассоле. Чем больше думаешь, тем тошнее становится. Наши дела – это наши дела. Если они примут Сюэмина как родного – значит, всё не зря.

Тётка замолчала и посмотрела на меня.

Я не выдержал соблазна. На третий раз, когда мама вновь начала убеждать меня пойти, я отправился в далёкую и смутную Аоси.

Когда мама, стоя на склоне, указала на деревню и назвала её, у меня навернулись на глазах слёзы. Я опустился на корточки и заплакал навзрыд. Наконец-то я увидел тебя, родной край!

Восемнадцать лет, переезжая с места на место, я не плакал. Как бы меня не обижали, я не плакал. Все эти обиды и унижения превратились в прочный хребет, что поддерживал мой жизненный путь. Но стоило мне ступить на землю родного края, увидеть родные черепичные крыши и дымоходы, мои слёзы побежали потоком, словно прорвав дамбу. Я не мог их сдержать. Дом был местом скитальческого плача, что вместило мою печаль.

Моя первая слеза, что я унёс с собой, едва появившись на свет, после долгих лет вернулась в родные края.

Небо было залито закатным светом. Алые облака не висли комками, но тянулись длинной, широкой полосой, словно художник мазнул колонковой кистью и оставил след густой туши. Сказать точнее, румян. Застывших румян. Небо по-прежнему было синим, словно отмытым до чистоты. Красные облака смотрелись как его подкрашенная помадой улыбка. Коршун, разметав крылья, низко кружился в небесах. Был ли он властителем этого края или залётным гостем? Отчего его полёт был так свободен и прекрасен? Широкая дорога, разрезавшая холмы, покоилась на поясе отчизны, а две деревни лежали, как на коромысле, на её плечах. Одна из них была моя. Между двумя деревнями бежали поля. Две кучи рисовой соломы рисовались на фоне неба как силуэты присевших на корточки женщин. Ровные, рядками выстроенные стога, которыми полнилось поле, превращали его в аккуратный «бобрик». Там была стая уток. И стайка кур. Было несколько свиней и собак. Все они пировали на поле в своё удовольствие.

Я нетерпеливо прошагал через несколько бамбуковых зарослей в поисках запомнившихся мне древних деревьев и старого колодца. Те амбровые деревья давно срубили, их не было и в помине. Я не увидел ни кроны, упирающейся в облака, ни красных листьев, усеивающих землю, ни глубоко сокрытых в земле корней. Но вот старый колодец всё так же сочился млечным соком и сладостью родины, питая деревню и всё живое вокруг. Я зачерпнул воды и пил её из горсти, не в силах остановиться. Я умылся этой водой, чтобы родина омыла моё тело и душу. Так покинувшая родные места рыба, наплававшись вдосталь по рекам чужбины, вернулась наконец к истокам своей жизни.

Новость о том, что я вернулся, облетела деревню за один перекур. Вся деревня, даже те, кто не был мне родными, печатая радостный шаг, пришли к дому брата, чтобы посмотреть на меня. Даже народ из другой деревни прибежал издалека, чтобы выяснить, в чём дело.

Несколько дней кряду у брата дома сновал народ, словно на свадьбе или под Новый год. Все светились от радости. Даже куры и собаки то и дело забегали в дом, чтобы поболтать со мной о деревенских делах.

На столе красовались рыба, мясо, птица и яйца со всей деревни. Всё предназначалось мне, вновь обретённому родственнику.

Когда родные узнали, что я всегда был первым в учёбе и мне не хватило всего одного балла для поступления, все они решили скинуться, чтоб я мог продолжить учиться дальше. Эта невероятная новость была самым ярким лучом света в моей непроглядной жизни. Словно бы из-за высоких туч вылетело вдруг извещение о приёме и закружилось надо мной, медленно опускаясь вниз.

Брат и его родные снова заговорили о том, чтобы я прописался в Аоси и перебрался к ним. Я вспомнил, как в детстве никто не заступался за нас, когда мою семью унижали, и согласился. Разве кто-нибудь посмеет ещё унижать нас теперь, когда у меня появится так много родных?

У меня впервые в жизни появилось ощущение, что есть на что опереться.

Но когда вся деревня стала обсуждать это на собрании деревенского комитета, тёткина семья встала в позу. Они были согласны прописать в Аоси меня одного, но никак не маму с сестрой, ведь нужно было делиться землёй. Формальным предлогом послужило то, что я родился в Аоси, а мама и сестра – нет.

Я очень расстроился. Хотя я ненавидел маму и обвинял её во всех грехах, я вовсе не собирался бросать её на произвол судьбы. Как я мог бросить маму, которая терпела лишения, но всё равно давала мне всё целых восемнадцать лет, и один вернуться в родные края? Кем бы я был тогда? Черепичным павлинчиком? Чёрствым сухарём?

Черепичный павлинчик – это птица, которая часто попадается на западе Хунани, не знаю, как она называется по всей науке. Всё тельце у неё серое, цвета черепицы, поэтому её и называют черепичным павлинчиком. Рассказывают, что когда птенцы её вырастают, они съедают мать. Да будь я ещё более бессовестным и бессердечным, я бы всё равно не смог так поступить – дойти до совершенного бесчеловечия.

Я отказался от предложения брата и родных и вернулся к маме.

Без грязи нет земли, без камней нет горы, без мамы – где был бы я?

Без мамы и родной край был мне не нужен.

Мечта моей юности промелькнула как радуга и растаяла.

Когда я сказал маме, что не хочу быть неблагодарным, жестоким человеком, она приткнулась в уголке и плакала там от счастья.

За все годы страданий ей было достаточно от меня одних этих слов.

Судьбой предначертано так: мать и сын – нераздельная плоть и кровь, и в прошлой жизни и в этой, настоящей.

Глава 21

В конце концов я вернулся в школу.

Я был железной заготовкой и, только вернувшись в печь для переплавки, мог стать куском стали. Быть первым не повод для гордости и не бремя постоянного прогресса. Я не нуждался больше в школьной опеке. Не хотел больше нагружать своими проблемами маму и сестру. Я собирался усердно работать, чтобы иметь возможность оплатить учёбу, и стремился к лучшему, полагаясь на собственные силы.

Снабженческо-сбытовой кооператив круглый год закупал «кровянистые корни», высушенные цветочные бутоны японской жимолости и прочие продукты крестьянских подсобных промыслов. Корни можно было копать круглый год. Цветы собирали весной. Каждые выходные я отправлялся в горы добывать то или другое. Иногда я использовал и время после обеда или ужина. Все эти дикие растения применялись в качестве лекарств. Они росли повсюду. Они были главным источником денег кооператива, моим путём к знаниям.

«Кровянистые корни» по науке зовутся корнями особого вида шалфея. За несколько лет трава вырастает ростом с полчеловека.

Весной шалфей покрывается пурпурными цветами. Они прекрасны. Лепестки у них нежные, словно сложенные крылья бабочек, присевших отдохнуть на листке. Бессчётные цветы, бессчётные бабочки. Когда разрываешь мягкую или твёрдую почву, обнажаются ярко-рдяные корни, прямые и гнутые, словно толстые жилы земли. Красные корни, облепленные глиной, как румяна, красят ладони в бледно-алый цвет. И я ловлю себя на мысли, что с ними моя жизнь станет пламенно-светлой.

Японская жимолость ползёт по горам. Цветы у неё бывают двух цветов. Жёлтые, как золото. Белые, как серебро. Её бутоны, как тонкие иглы, вонзаются в небо, и удивительный аромат заливает горы. Когда пестик и тычинки разрывают венчик цветка, распяливают нераскрывшийся бутон буйным цветением, их острые вершины торчат наружу, словно иглы вышивальщицы. Когда я собираю цветы жимолости, я всегда, позабыв обо всём, зарываюсь в них носом и вдыхаю их прекрасный запах. Это аромат, исходящий из глубин земли, запах моей жизни, моего нового знания, что принесёт мне богатство и обновление.

Когда я продавал высушенные цветы и корни, я мог заплатить за учёбу и купить книги для занятий. Если очень хотелось чего-нибудь вкусненького, можно было купить что-то пожевать. Однажды во время обеденного перерыва я увидел, как ребята покупали пампушки, пироги и лапшу. Мне захотелось есть так, что я не смог совладать с собой и тоже взял миску лапши. Какая же она была вкусная! О эти тоненькие ниточки мяса, бульон с блестящими звёздочками жира, источающий такой аромат, что я не решался пошевелить палочками! Когда я наконец решился попробовать, в комнату внезапно влетел классный руководитель. Я испугался так, что нырнул вместе с миской под парту. Я боялся, что учитель назовёт меня чревоугодником. Если в таких стеснённых обстоятельствах я покупал себе лакомства, не зная умеренности, – разве это было не от чревоугодия, от постыдного обжорства? Классный руководитель сделал вид, что не заметил, как я прикрываю собой миску, и, улыбнувшись, вышел вон. Но я много дней переживал из-за этого. Я был слишком беден. Есть чем набить брюхо – и ладно. Я не мог покупать себе на перекус дорогущую лапшу. Хотя я больше не получал от школы никаких субсидий, мне казалось, будто эта съеденная миска досталась мне их ценой. Как стыдно было тратить эти казённые деньги на себя! Как жутко стыдно мне было из-за этой лапши!

Я был слишком беден. Я не имел никакого права есть эту лапшу. Я должен был стыдиться!

Поэтому больше я никогда не покупал себе ничего на перекус. Даже сейчас я редко себе это позволяю.

В своей комнатке в общежитии я соорудил себе земляную печь и сам готовил на огне еду. Бывало и густо, и пусто – ветер ходит, да мышь не скребёт.

Когда не оставалось риса, я варил жиденькую кашу.

Когда кончались овощи, наливал миску оставшегося из-под них отвара.

Если не было и отвара, то я просто сбрызгивал рис парой капель соевого соуса.

Если бы мне только удалось поступить в университет, я был готов есть что угодно с большим аппетитом.

На самом деле я даже иногда с тоской вспоминаю вкус политого соусом риса. А какой вкусный тогда был соевый соус! Достаточного было пары капель нашей баоцзинской приправы – выходила чистая красота, описать невозможно! Цвета он был не такого, как сейчас – чёрный-пречёрный, мутный-премутный, нет, он был красно-коричневый с едва заметной золотинкой, яркий и свежий. Его густой аромат бил в нос, возбуждая недюжинный аппетит. Без всякой закуски можно было навернуть с ним пару тарелок риса. Баоцзинский соус славился на всём западе Хунани. Его делали из отборной сои, муки и соли, без красителей и других добавок. Цвет, вкус, запах – всё было потрясающе! Такой вкус, наверное, бывает только на небесах! Жаль, что сегодня уже днём с огнём не сыщешь такого соуса. Кругом одна отрава, одни ГМО. Не знаю, есть ли надежда, что на моей родине восстановят этот традиционный вкус? Должно быть, не один я с нежностью вспоминаю тот соус, но, пожалуй, все, кто пробовал главную баоцзинскую приправу тех времён. Мы вспоминаем не просто снедь, но вкус народной жизни и народного чувства.

Пока я наслаждался вкусом приправленного риса, моя сестра оставила учёбу. Не успев закончить девятый класс, она забросила свои любимые учебники, похерила все выдающиеся успехи и вернулась домой – работать в поле. Она всегда была одной из первых в классе. Когда сестра перестала приходить на занятия, все учителя, которые вели у неё, один за другим потянулись к нам домой упрашивать её вернуться в школу. Им невыносимо было видеть, как образцовый ученик ставит на себе жирный крест. Дома было совсем уныло. Мама больше не могла оплачивать учёбу. Сестра стояла на ветру и со слезами на глазах провожала учителей. Ей не выпало такой удачи, как мне: хотя в школе её жалели, они не могли отменить выплаты, как сделали это в Гучжане. На её детские плечи лёг груз всего небесного свода.

Её и мамин небосвод был мал и узок. Он висел низко – маленький клочок неба над макушкой. Размером с плетушку. Со шляпу из бамбуковой щепы. Стоило подуть ветру – и он бы рассыпался, распался на части.

Под их небом часто шёл дождь, падал иней, ложился лёд, но мне они дарили мне безоблачность и теплоту. Они, как Нюйва, латали моё небо[12]12

Нюйва – одна из великих богинь китайского пантеона, создательница человечества, избавительница мира от потопа, богиня сватовства и брака. Нюйва спасла Землю от гибели во время светопреставления, когда небесный огонь и потоп могли уничтожить всё живое. Богиня собрала разноцветные камни, расплавила их и залепила небесные дыры, через которые на землю изливались вода и огонь.

[Закрыть].

Каждый день мама с сестрой отправлялись в поля под ветром и дождём. Они работали без устали. Сеяли. Пахали. Сажали рассаду. Вносили удобрения. Молотили. Не прошло и года, как моя маленькая сестра овладела искусством труда хлебороба. Тяготы жизни упали на неё слишком рано и придавили её слишком сильно.

Когда маме с сестрой не нужно было работать в поле, они принимались за подсобные промыслы – зарабатывали мне деньги на жизнь и на учёбу.

Едва горы обсыпа́ло цветами жимолости, мама с сестрой выходили на сбор урожая, сушили его и продавали. Когда склоны покрывались бамбуковыми ростками, они выдёргивали их из земли, снимали твёрдый внешний слой и тоже обменивали на звонкую монету. Ещё были папоротник, гинкго, грибы – всё уходило за деньги. Грибы стоили дороже всего. Особенно ценились сосновые рыжики. Они пучочками лепились к сосновому стволу, пробиваясь сквозь траву и хвою. Большие были размером с кулак, а маленькие – с пуговицу. Они были невероятно свежие, ароматные – самые вкусные из даров гор. Мама с сестрой не ели их сами, всё продавали городским. Люди из города больше всего ценили рыжики и давали за них хорошую цену. Сестра лазала по горам, как мальчишка, и собирала ещё гнёзда диких пчёл. За них тоже платили.

В горах западной Хунани водилось очень много пчёл. Их гнёзда, как выцветшие бумажные фонарики, свешивались с веток, спускались с обрывов, вылезали на земляных осыпях. Были земляные пчёлы, были утёсные, были древесные. Все они жалили, как ядовитые змеи. Особенно славились этим земляные пчёлы. На месте каждого укуса вылезал желтоватый фурункул. Сестра часто отправлялась выкуривать пчёл вместе с мальчишками и возвращалась домой с опухшим лицом.

Мама и сестра трудились как пчёлки, собирая мёд по горам, – весь мёд доставался мне, вся горечь – им. Ни плодов – маме, ни цветов – сестре.

Но туесок с мёдом, который в трудах и страданиях запасли они для меня, снова расколотила жестокая судьба. Я опять остался стоять за университетской оградой.

Сперва я думал, что это на почте потеряли или забыли мой документ. Я думал, что даже почтальон, который тащится со скоростью черепахи, и тот должен был уже дойти до моего дома. А оказалось, что всевышний спятил. Просто забыл написать мою бумагу о зачислении, вот и всё.

Когда я узнал, что набрал больше проходных шестидесяти восьми баллов, перед моими глазами тут же встали Пекинский университет и Цинхуа. Ветер, колебавший гладь Безыменного озера[13]13

Озеро на территории кампуса Пекинского университета.

[Закрыть] и листву садов Цинхуа, мягко овеял ликующие цветы моего сердца, моей юности. Мне казалось, что стоит легонько подпрыгнуть, как я перелечу туда. Кто мог подумать, что милостью судьбы я упаду на дно оврага.

Я воображал, что смогу свободно вздохнуть, что после долгих лет горя мне наконец-то улыбнулось счастье, что я смогу обеспечить маме и сестре достойную жизнь. Но вышло так, что я просто носил воду в решете. Годами нёс чепуху.

Я был просто раздавлен.

Закрыл рот, решив не впускать в него ни крошки.

Сковал сердце, не говорил ни слова.

Закрылся дома, ни с кем не виделся.

Стоило маме с сестрой приблизиться ко мне – я кидался на них, как разъярённый лев, что с диким рёвом бьётся о железные прутья.

Моя изломанная душа билась, грозясь извергнуться, словно вулкан.

Я проклинал и ненавидел жизнь, экзамены, судьбу, общество и этот несправедливый мир. Всюду клин. Мне казалось, не стоит жить дальше, и от отчаяния я даже хотел покончить с собой.

Я хотел умереть, но не решался.

Хотел жить, но как же трудно было жить.

Я впервые ощутил себя в настоящем аду – и жизнь, и смерть были не в радость.

Не знаю зачем, я, неудовлетворённый и не смирившийся, написал письмо в провинциальную газету «Хунань жибао». Я спрашивал, почему меня не приняли несмотря на то, что я набрал много больше проходного балла, а других, у кого балл был намного ниже, взяли в университет – не потому ли, что я был деревенским мальчишкой, поступавшим безо всякого блата? В детстве, когда я поступил в уездную спортшколу, моё место по блату занял другой, неужели и сейчас меня просто задвинули? Разве унизить бедняка ничего не стоит?

Отдел по работе с народными массами «Хунань жибао» неожиданно прислал мне ответ. В письме меня сперва поздравили с тем, что я показал на экзамене такие потрясающие результаты, а потом разъяснили, что это в общем-то обычная ситуация, встречается сплошь и рядом, пожелали, чтоб я не впадал в уныние, продолжал стараться и подавал бы документы и на следующий год.

Я много лет хранил это письмо из «Хунань жибао», а потом куда-то задевал. В самый мрачный момент моей жизни, когда я больше всего нуждался быть услышанным и быть утешенным, совершенно неизвестные люди из «Хунань жибао» так мягко ободрили и успокоили меня. Я навсегда запомнил это.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?