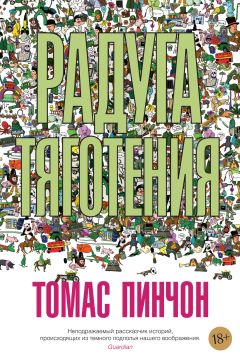

Текст книги "Радуга тяготения"

Автор книги: Томас Пинчон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 62 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Прощайте, друзья, я в могиле теперь,

Смерть явилась ко мне за своей вечной данью.

Восстанет Христос, Он спасет Свою дщерь,

Я Его жду отныне, как учит Писанье.

Услышь! Не помыслить о небе грешно.

Будь богат ты и весел – умрешь все равно.

В горней тьме, Вседержитель, нас благослови,

Испытания наши – знак Божьей Любви.

И до дедушки текущего Ленитропа, Фредерика (ум. 1933), кто с типическим сарказмом и вероломством спер себе эпитафию у Эмили Дикинсон, не указав авторства:

Всякий в свой черед платил долг природе, а излишки завещал следующему звену в фамильной цепи. Они начинали скупщиками пушнины, башмачниками, солильщиками и коптильщиками свинины, перешли на стеклоделие, стали членами городского правления, строителями сыромятен, мраморных каменоломен. Округ на мили окрест изошел на некрополь, серый от мраморной пыли – пыли, что была вздохами, призраками всех этих псевдоафинских монументов, которые где только ни прорастали по всей Республике. Вечно где-нибудь не здесь. Деньги утекали наружу через портфели акций мудренее любой генеалогии: что оставалось в Беркшире, уходило в лесные угодья, коих убывающие зеленые просторы акрами во мгновение ока преобразовывались в бумагу – туалетную, банкноты, газеты, среду либо основу для говна, денег и Слова. Они не были аристократами, ни один Ленитроп не закрался в «Светский альманах» или «Сомерсет-клуб» – они вели свое предприятие в безмолвии, по жизни сливались с динамикой, что окружала их совершенно, как посмертно сольются и с кладбищенской землей. Говно, деньги и Слово, три американские истины, движущие силы американской мобильности, присвоили Ленитропов, навеки прицепили к судьбе страны.

Но они не процветали… они разве только упорствовали – и хотя все у них начало распадаться, примерно когда Эмили Дикинсон, что всегда была неподалеку, писала:

В распаде – порядок: труд

Дьявола нетороплив;

Ничто не рушится вмиг —

Крах всегда терпелив, —

они все-таки продолжали. Другим традиция была ясна, все знали: добудь, разработай, возьми все, что можешь, пока есть, потом двигай на запад, там еще полным-полно. Однако из некоей благоразумной инерции Ленитропы засели на востоке в Беркшире, упрямились – подле затопленных каменоломен и раскорчеванных склонов, что наоставляли, точно подписанные признания, по всей этой соломенно-бурой гнилостной колдовской земле. Доходы иссякали, семья неустанно множилась. Проценты из разнообразных номерных доверительных фондов в бостонских семейных банках по-прежнему каждое второе или третье поколение обращались в еще какой-нибудь фонд, долгим раллентандо, бесконечными повторами, еле уловимо, срок за сроком, умирая… но ровно до нуля – никогда.

Депрессия – когда пришла – ратифицировала происходящее. Ленитроп вырос среди горного опустошения компаний, идущих на дно, живые изгороди вокруг владений безмерно богатых полумифических дачников из Нью-Йорка опять впали в зеленую дикость или соломенную гибель, хрустальные окошки побиты все до единого, Гарриманы и Уитни смылись, газоны родят сено, а осени – больше не время для далеких фокстротов, лимузинов и ламп, но снова лишь для привычных сверчков, снова для яблок, ранние заморозки гонят колибри прочь, восточный ветер, октябрьский дождь: только зимние несомненности.

В 1931-м, в год Большого пожара в отеле «Эспинуолл», молодой Эния гостил у тети с дядей в Леноксе. Стоял апрель, но пару секунд, пробуждаясь в чужой комнате под грохот ног старших и младших кузенов на лестнице, он думал о зиме, до того часто его будили вот так, после такого же сна, папа или Хоган, и он промаргивался сквозь напластования грезы, а они волокли его наружу, на холод, глядеть Северное Сияние.

Пугало его до усрачки. А лучистый занавес вот сейчас распахнется? Что хотят показать ему духи Севера в своих убранствах?

Но теперь была весенняя ночь, и небо полыхало красным, тепло-оранжевым, сирены завывали в долинах возле Питтсфилда, Ленокса и Ли – соседи стояли на верандах, глазели вверх на искристый ливень, что рушился на горный склон… «Как звездный дождь, – говорили они. – Как пепел от Четвертого июля…» – 1931-й, таковы были сравнения. Угли падали и падали пять часов, дети задремали, а взрослые отправились пить кофе и травить байки о пожарах прошлых лет.

Но что это было за Сияние? Какие ду́хи командовали? И, предположим, спустя мгновенье все это, целая ночь, и впрямь выйдет из-под контроля, и занавес распахнется, обнажит пред нами зиму, о какой ни один из нас не догадывался…

6:43:16 БДЛВ – в небе прямо сейчас и здесь – так же развертывается, еще чуть-чуть и прорвется, его лицо в этом свете резче, вот-вот все ринется прочь, а он потеряет себя, как его края и предрекали с самого начала… стройные церковные шпили примостились тут и там на осенних склонах, сейчас пальнут белые ракеты, еще лишь несколько секунд обратного отсчета, окна-розетки вбирают воскресный свет, освещая, омывая над кафедрами лица, что изъясняют красоту, клянутся: вот так оно и случается – да, ослепительная исполинская длань тянется из облаков…

* * *

На стене в изукрашенном бра потемнелой бронзы горит газовый рожок, слоистый, нежно напевая, – его отрегулировали до уровня, который ученые минувшего века называли «чувствительным пламенем»: у основания, где пламя выходит из отверстия, оно невидимо, а затем перетекает в гладкий голубой свет, трепещущий несколькими дюймами выше, мерцающий маленький конус отзывается на тончайшие перемены в воздушном давлении комнаты. Пламя отмечает входящих и выходящих гостей: каждый любознателен и обходителен, будто на круглом столе разместилась некая рулетка. Круг сидящих отнюдь не отвлекается, им ничто не мешает. Никаких вам тут белых рук, никаких светящихся труб.

Камероновские офицеры в парадных тартановых штанах, синих крагах, форменных килтах вплывают, беседуя с американскими срочниками… священники, ополченцы или пожарники после дежурства, складки тяжелой шерсти, отягощенные запахом дыма, все мечтают урвать хоть часик сна, и недосып сказывается… дряхлые эдвардианские дамы в крепдешине, вест-индцы мягко оплетают гласными не столь гибкие цепочки русско-еврейских согласных… Большинство скользит по касательным к святому кругу – кто-то остается, кто-то снова отбывает в другие комнаты, но никто не прерывает стройного медиума: тот сидит ближе всех к чувствительному пламени, спиной к стене, рыжевато-каштановые кудряшки сдавливают череп, как ермолка, высокое гладкое чело, темные губы то шевелятся легко, то кривятся от боли:

– Едва перейдя в царство Доминуса Бликеро, Роланд обнаружил, что все знаки обратились против него… Огни, что изучил он так досконально, быв одним из вас, положение и движение – все собралось ныне на противном конце, все танцевало… танец неуместный. Не открылось пути, что свойствен Бликеро, нет – нечто новое… чуждое… Роланд, к тому же, осознал ветер, чего ни разу не дозволяла ему смертность. Ветер оказался таким… таким радостным, что стрела просто обязана его слушаться. Ветер дул весь год, и так – год за годом, но Роланд ощущал лишь ветер мирской… он хочет сказать, только свой личный ветер. Однако… Селена, ветер, ветер повсюду…

Тут медиум прерывается, на миг умолкает… один стон… тихий, отчаянный миг.

– Селена. Селена. Значит, ты ушла?

– Нет, дорогой мой, – ланиты ее исчерчены пролитыми слезами, – я слушаю.

– Это хозяин. Все здесь проистекает из одного затруднения – хозяйского контроля. Впервые он был внутри, понимаешь. Хозяин помещен внутрь. Нет больше нужды страдать пассивно от «внешних сил» – слушаться любого ветра. Как будто… Рынку долее не нужно управляться Незримой Дланью, ибо он может создавать себя – собственную логику, импульс, стиль – изнутри. Поместить хозяина внутрь – значит подтвердить то, что уже произошло де-факто: вы отказались от Бога. Но обрели иллюзию грандиознее и вредоноснее. Иллюзию хозяйского контроля. «А» может делать «Б». Однако это ложно. Совершенно. Никто не способен делать. Все только случается, «А» и «Б» нереальны, это имена частей, которым до́лжно быть неразделимыми…

– Очередная успенская чепуха, – шепчет дама, скользя мимо с докером под ручку. На ходу мешаются ароматы дизтоплива и «Sous le Vent»[12]12

«Под ветром» (фр.).

[Закрыть]. Учуяв довоенный парфюм, поднимает голову Джессика Одетт, юная румяная девица в форме рядового ВТС, хмм, платьице, прикидывает она, – 15 гиней и кто знает, сколько купонов, вероятно – из «Хэрродза», и на мне сидело бы получше, в этом она тоже уверена. Дама, вдруг оглянувшись через плечо, улыбается: вот как? Черт, неужели услышала? В таком месте – почти наверняка.

Джессика уже долго стоит у спиритического стола, сжимая в кулаке пучок дротиков, которые от нечего делать надергала из мишени на стене, склонила голову, бледный загривок и верхний позвонок проглядывают между коричневым шерстяным воротником и русыми волосами чуть посветлее, что ниспадают по щекам. Латунные горлышки и грудки согреваются от ее крови, дрожат в кулачке. Приручая их оперенные кресты, гладя их кончиками пальцев, она и сама будто соскользнула в какой-то неглубокий транс…

А снаружи, накатывая с востока, несется приглушенный взрёв еще одной ракетной бомбы. Стекла дребезжат, полы содрогаются. Чувствительное пламя ныряет в укрытие, тени по столу пускаются в пляс, сгущаясь к соседней комнате, – затем пламя подскакивает – тени снова втягиваются в себя на целых два фута – и исчезает совершенно. Газ шипит в сумеречной комнате. Милтон Мракинг, идеально сдавший «треножники» в Кембридже десять лет назад, бросает свою стенографию и встает вырубить газ.

Похоже, Джессике выпал подходящий момент кинуть дротик – всего один. Волосы вразлет, груди великолепно подскакивают под лацканами плотной шерсти. Свист воздуха, дыц – в липкие волокна, в яблочко намертво. Милтон Мракинг воздевает бровь. Разум его, вечно собирающий соответствия, полагает, что нашел еще одно.

Медиум теперь раздражен – он медленно выплывает из транса. Кто знает, что творится сейчас на другой стороне? Любому сеансу потребен не только здешний круг близких по духу мирян, но и основной четырехсторонний союз, который не следует ни в каком его звене разрывать: Роланд Фельдштроп (дух), Петер Сакса (хозяин), Кэрролл Эвентир (медиум), Селена (жена и вдова). И где-то – от измождения ли, отвлечения, перенаправления или порывов белого шума в эфире – комбинация эта начала распадаться. Все расслабляются, скрип стульев, вздохи, покашливания… Милтон Мракинг возится со своим блокнотом, резко его захлопывает.

Немного погодя подбредает Джессика. Роджера не видать, да и захочется ль ему, чтоб она его искала, а Мракинг, пускай тихоня, не так кошмарен, как иные Роджеровы приятели…

– Роджер говорит, вы теперь пересчитаете все слова, которые записали, и вычертите кривую или как-то, – жизнерадостно, чтобы отразить любые замечания про инцидент с дротиком, который она предпочла бы не упоминать. – Вы это делаете только на сеансах?

– Автоматические тексты, – хмурится робеющий девушек Мракинг, кивает, – один-два случая с «уиджей», да да… мы – мы стараемся составить семейство кривых – определенные патологии, определенные характерные формы, видите ли…

– Я, боюсь, не вполне…

– Что ж. Вспомните Принцип Наименьшего Усилия Ципфа: если мы графически представим отношение частоты слова P n-ного к его рангу в логарифмических координатах, – болбоча в ее молчание, и даже изумление ее красиво, – мы, разумеется, должны получить нечто вроде прямой… тем не менее, у нас имеются данные, которые определенно предполагают кривые, – условия, в общем, весьма разнообразные – шизофреники, к примеру, в верхней части имеют склонность идти плосковато, а затем чем дальше, тем круче – эдакой дугой… Мне кажется, этот парень, Роланд, – классический параноик…

– Ха. – Вот это слово она знает. – Мне так и показалось, что вы взбодрились, когда он сказал «обратились против».

– «Против», «напротив», да, вы удивитесь, как часто оно встречается.

– А какое самое частое слово? – спрашивает Джессика. – Ваш номер один.

– То же, что всегда в подобных делах, – отвечает статистик так, словно это всем известно, – смерть.

Пожилой уполномоченный по гражданской обороне, накрахмаленный и хрупкий, как органди, привстает на цыпочки, чтобы опять возжечь чувствительное пламя.

– Между прочим, э, куда это отправился ваш безумный юный джентльмен?

– Роджер с капитаном Апереткином. – Неопределенно помахав. – Таинственные Учения с Микрофильмами, как обычно.

Сделки заключаются в каком-то отдаленном помещении за игрой в «корону и якорь», к коей воля случая имеет крайне мало отношения; валы дыма и болтовни, «Фалькман и Его Банда Апачей» по Би-би-си приглушены, коренастые пинты и стройные лафитники, зимний дождь по окнам. Время конопатить щели, время газовых поленьев, шалей от холодной ночи, искать уюта с молоденькой приятельницей или старушкой-женой – или же, как здесь у «Сноксолла», в хорошей компании. Здесь убежище – вероятно, подлинный пункт безмятежности, один из нескольких, что раскиданы по этому долгому военному времени, – где собираются с целями, не вполне отвечающими военным интересам.

Что Пират Апереткин отчасти ощущает – облически, скорее своей классовой нервозностью: среди этих людей улыбку свою он носит, как сквозь фалангу. Выучился по фильмам – та же лукавая ирландская ухмылка, какую этот малый, Деннис Морган, все время целит в черный дым, изрыгаемый каждой желтой крысой с торчащими зубами, которую сбивает.

Это полезно Пирату так же, как он полезен Фирме – готовой, что хорошо известно, использовать кого угодно: предателей, убийц, извращенцев, негров, да хоть бы и женщин, лишь бы добиться того, чего Они хотят. Может, Они и не были уверены в полезности Пирата с самого начала, но потом, по ходу дела, Им пришлось увериться, ну еще бы.

– Генерал-майор, не может быть, чтоб вы это одобряли.

– Мы наблюдаем за ним круглые сутки. Он явно не покидает помещения физически.

– Значит, у него есть пособник. Как-то – гипнозом, наркотиками, не знаю, – до его человека добираются и транквилизуют. Бога ради, вы бы еще с гороскопами сверялись.

– Гитлер сверяется.

– Гитлер – богодухновенный человек. А мы с вами – наемные служащие, не забывайте…

После этого первого всплеска интереса число клиентов, приданных Пирату, несколько поубавилось. В данный момент он, по его собственным ощущениям, тянет вполне удобный воз. Но не этого хочется ему на самом деле. Они не поймут, эти нежновзращенные маньяки из Д. О. О. – а, очень хорошо, капитан, – отбарабаниваются рапорты, шоркают сапоги, казенные очки отзываются эхом, чертовски хорошо, а не повторите ли как-нибудь для нас в Клубе?..

Пирату хочется Их доверия, аромата Их суровой любви – аромата хорошего виски и зрелой латакии. Ему хочется понимания своих, а не этих мозгомудней и рассудочных придурков у «Сноксолла», столь преданных Науке, столь невообразимо терпимых, что здесь (он сожалеет об этом всей душой), быть может, – единственное место под пятой военной империи, где он действительно чувствует себя не таким посторонним…

– Вообще непонятно, – говорит между тем Роджер Мехико, – о чем они думают, совершенно, Акту о Колдовстве больше 200 лет, это реликт абсолютно другой эпохи, иного образа мыслей. И тут ни с того ни с сего в 1944 году нас лупят приговорами слева и справа. На нашего мистера Эвентира, – ткнув в медиума, который в дальнем углу болтает с юным Гэвином Трелистом, – могут навалиться в любой миг – вломиться в окна, уволочь опасного и крутого нравом Эвентира в «Кусты» по обвинению в том, что делал-вид-будто-исполняет-или-использует-некие-чары-дабы-заставить-духов-покойных-людей-фактически-присутствовать-в-том-месте-где-он-в-данный-момент-находится-и-эти-духи-общаются-с-живыми-людьми-там-и-тогда-же-присутствующими господи, что за имбецильная фашистская гниль…

– Полегче, Мехико, ты снова теряешь эту… объективность – человеку науки не пристало, а. Едва ли это научно, нет.

– Осел. Ты за них. Неужели сегодня не почувствовал – в дверях стояло? Тут огромное болото паранойи.

– Ну да, такой вот у меня талант. – Не успев закрыть рот, Пират понимает, что прозвучало резко, пытается заполировать вспышку: – Вообще-то не знаю, потяну ли я множественные…

– А. Апереткин. – Ни бровь, ни губа не двинулись ни на йоту. Терпимость. А. – Ты уж приходи на сей раз, пусть наш доктор Грошнот тебя проверит на ЭЭГ[13]13

Электроэнцефалограмма (и аппарат для снятия таковой).

[Закрыть].

– О, если буду в городе, – неопределенно. Тут у нас беда с безопасностью. От болтливых языков тонет много моряков, и уверенности у Пирата нет – даже в Мехико. У нынешней операции слишком много кругов, внутренних и внешних. Списки рассылки сужаются по мере того, как мы кольцо за кольцом движемся к яблочку, Инструкции Уничтожить постепенно охватывают любой клочок, праздный меморандум, ленту от пишмашинки.

Видимо, догадывается Пират, Мехико лишь время от времени поддерживает новейшую манию Фирмы, известную под названием «Операция „Черное крыло“», в статистическом смысле – например, анализируя, данные об иностранном боевом духе, какие поступят, – но где-то на обочинах всего предприятия, где вообще-то нынче вечером обретается и сам Пират, выступая посредником между Мехико и своим соседом Тедди Бомбажем.

Он знает, что Бомбаж куда-то ходит и что-то снимает на микропленку, после чего передает через Пирата юному Мехико. А затем, соображает Пират, это уходит в «Белое явление», где располагается всеохватное агентство, называемое ПИСКУС – Психологические Информационные Структуры к Ускорению Сдачи. Чьей сдачи – не разъясняется.

Не втравился ли Мехико в очередную из тысячи сомнительных межсоюзнических шпионских афер, которые навозникали по всему Лондону, едва здесь обосновались американцы и дюжина ссыльных правительств? Немцы у них странным образом растворились до малозначительности. Всякий озирается через плечо, «Свободные Французы» мстительно строят козни вишистским предателям, люблинские коммунисты целят в варшавских теневых министров, греки из ЭЛАСа ходят по пятам за монархистами, не подлежащие репатриации мечтатели на всех языках надеются одной лишь силой воли, кулаков, молитвы вернуть королей, республики, претендентов, летние анархизмы, канувшие, не успели сжать первый урожай… кто-то жалко мрет, безымянный, подо льдом и снегом воронок в Ист-Энде, и найдут его только весною, кто-то спивается или удалбывается опием, чтобы только выдержать превратности дня, большинство как-то теряет – теряет остатки своих душ, доверяют все меньше и меньше, их захватывает нескончаемая трескотня игры, ее каждодневная самокритика, ее требования абсолютного внимания… и какого это иностранца Пират имеет в виду, если не ласкара без родины, этого несчастнейшего изгнанника, что глядит на него из зеркала…

Что ж: он догадывается, Они обремизили Мехико, и теперь тот влип в какие-то подобные византийские игрища, вероятно, связанные с американцами. А может, и с русскими. Поскольку «Белое явление» призвано заниматься психологической войной, в нем нашло приют всякой твари по паре: тут бихевиорист, там павловец. Пирата не касается. Но он отмечает: с каждой доставкой пленки энтузиазм Роджера растет. Нездорово, нездорово: такое чувство, будто Пират наблюдает пагубное пристрастие. Словно его друга, его условного военного друга используют для чего-то не вполне пристойного.

Что тут сделаешь? Если б Мехико хотел об этом поговорить, он бы нашел способ, и к черту безопасность. Его нежелание – иного сорта, нежели Пиратово насчет Операции «Черное крыло». Больше похоже на стыд. Сегодня, беря конверт, не прятал ли Роджер глаза? те лупцевали углы с невероятной скоростью, рефлекс покупателя порнографии… гм-м. Знаем мы Бомбажа – вероятно, так и есть, молодая дамочка охмуряет обеспеченного юношу, несколько поз – полезнее всего, что нафотографировала эта война… жизнь, по крайней мере…

Вот и девушка Мехико, только что вошла. Пират отмечает ее незамедлительно, вокруг нее витает ясность, отсутствие дыма и шума… он уже и ауры видит? Она замечает Роджера и улыбается, глаза огромны… темные ресницы, никакой косметики, во всяком случае, заметной Пирату, волосы до плеч уложены валиком – что, к чертовой матери, она делает на смешанной батарее ПВО?[14]14

Противовоздушная оборона.

[Закрыть] Ей следует быть в столовой Военторга, разливать кофе по чашкам. Его, старого мямлю и осла, внезапно пробивает болью в коже, простой любовью к ним обоим, которая ничего для них не просит, кроме сохранности, и тем, что ему всегда удавалось определять как-то иначе – «заботой», знаете ли, «нежностью»…

В 1936-м Пират («Т. С.-Элиотов апрель», как она его назвала, хотя месяц шел другой и прежестокий) был влюблен в директорскую жену. Не девушка, а худенький проворный стебелек по имени Скорпия Мохлун. Ее муж Клайв был экспертом по пластикам, работал в Кембридже на «Имперский химический». Пират, профессиональный военный, наслаждался годом-двумя рецидива – иначе загула – на гражданке.

У него возникло ощущение – на базе к востоку от Суэца, в таких местах, как Бахрейн, пока Пират хлестал пиво, разбодяженное каплями его же пота, среди вони сырой нефти напротив Муаррака, покидать расположение части после заката запрещено – да и все равно вензаболеваний 98 % – одно обгоревшее на солнце замурзанное подразделение бережет шейха и нефтяные деньги от какой бы то ни было угрозы, коей источник восточнее Английского канала, хочется трахаться, все зудит от вшей и потницы (мастурбировать в таких условиях – изысканная пытка), постоянно вусмерть пьяны, – но даже так у Пирата закралось смутное подозрение, что жизнь проходит мимо.

Невероятная черно-белая Скорпия подкрепила не одну Пиратову фантазию о блистательном английском шелкоикренном реальном мире, которого, по его ощущениям, он был настолько лишен. Сошлись они, когда Клайв отправился по заданию «ИХ» устранять неполадки – и не куда-нибудь, а в Бахрейн. Такая симметрия несколько расслабила Пирата. Они ходили на вечеринки порознь, хотя ей так и не удалось вооружиться против его неожиданных появлений в той же комнате (он старался влиться, вроде как ничей не служащий). Пирата она считала трогательным в его невежестве касательно всего – развлечений, любви, денег, – чувствовала себя умудренной и отчаянно привязанной к этому мгновенью мальчишества среди его обычаев, великодержавных и укоренившихся (ему было 33), его пре-Аскезе, в которой Скорпия выступала его Последним Загулом – хотя сама и была слишком молода, этого еще не понимала, не знала, как Пират, о чем на самом деле поется в песне «Танцуем в темноте»…

Он всеми силами постарается ей об этом не проговориться. Но бывают времена, когда такая мука – не припасть к ее ногам, зная, что Клайва она никогда не оставит, не вопиять ты мой последний шанс… если не ты, времени больше не осталось… Разве не желает он вопреки всем надеждам возможности отринуть несчастное расписание западного мужчины… но как человеку… с чего вообще начинать в 33-то года… «Но в этом-то все и дело», – рассмеялась бы Скорпия, не столько в раздражении (она б точно рассмеялась), сколько веселясь от нереальности загвоздки – ибо сама чересчур увлеклась его маниакальной стороной, что всегда вступает в бой, берет штурмом, рассекает ее (ибо гораздо сильнее, нежели при дрочке в армейскую фланель в Персидском заливе, крапивный ошейник любви стянул теперь его – его хуй), для Скорпии чересчур неукротимой, чтоб не сдаться безумию, но и, вообще говоря, чересчур безумной, чтобы считать, будто предает Клайва…

Короче, для нее дьявольски удобно. Роджер Мехико теперь переживает почти то же самое с Джессикой, и Другой Парень в данном случае известен под кличкой Бобер. Пират на все это смотрел, но ни разу с Мехико не обсуждал. Да, он ждет, не закончится ли все это для Роджера так же, – часть Пирата никогда так не радовалась, как от вида чужого несчастья, болеет за Бобра и за все, что, подобно Клайву, тот обозначает: лишь бы они выиграли. Но другая часть – сменное «я»? – та, которую ему не стоит в спешке называть «порядочной», – видимо, желает Роджеру того, что сам Пират утратил…

– Ты действительно пират, – прошептала она в последний день – ни он, ни она не знали, что он последний, – ты приехал и увез меня на своем пиратском корабле. Девушку из хорошей семьи, как водится – стеснительную. Ты меня изнасиловал. И теперь я Рыжая Стерва Открытых Морей… – Прелестная игра. Чего, спрашивается, ей такого раньше не придумать? Еблись в последний (уже последний) день дотемна, с полудня до сумерек, целые часы ебли, нравилось так, что не рассовокупиться, – и заметили, как заемная комната мягко покачивается, потолок любезно спустился на фут, лампы дрогнули в своих люстрах, какая-то йота движения по Темзе уделила солоноватых криков по-над водой, корабельных рынд…

Но позади, за их нависшим небо-морем гончие Правительства уже вышли на след – подбираются ближе, плывут катера и лоснящиеся гермафродиты закона, агенты, которые, поскольку бывалы, согласятся на ее безопасное возвращение, не будут настаивать на его казни или поимке. Их логика прочна: нанести ему достаточно серьезную рану, и он придет в себя, вернется к обычаям этого мира, сваренного вкрутую, как яйцо, и к расписаниям, крутя по кругу ночь за компромиссной ночью…

Он оставил ее на вокзале Ватерлоо. Праздничная там собралась толпа – провожали «Роту Чудо-Карликов» Фреда Ропера на имперскую ярмарку в Йоханнесбург, Южная Африка. Карлики в темных тулупчиках, изящных платьишках и приталенных пальтишках бегали по всему вокзалу, поглощая напрощальные шоколадки и выстраиваясь под объективы репортеров. Тальково-белое лицо Скорпии – в последнем окне, за последним выходом – ударило его в сердце. От Чудо-Карликов и их поклонников долетела метель хохотков и наилучших пожеланий. Ну что, подумал Пират, вернусь-ка я, пожалуй, в Армию…

* * *

Они едут на восток, Роджер всматривается поверх руля, нахохлился в своем «бёрберри» по-дракульи, блестящие миллионы капелек шелковистым неводом цепляются к тусклой шерсти на рукавах и плечах Джессики. Им хочется быть вместе, в постели, отдыхать, любить, а вместо этого сегодня – на восток и к югу от Темзы, на рандеву с неким первостатейным вивисектором, пока Сент-Феликс не пробил час. И когда сбегут вниз мыши, не выяснится ли сегодня лишь то, что сбежали они навсегда?

Лицо ее подле замутненного дыханьем окна – еще одна туманность, очередной зимний трюк света. За нею пролетают белые изломы дождя.

– А зачем он сам себе собак тырит? Он же вроде администратор? Нанял бы мальчика, что ли.

– Мы их называем «персонал», – отвечает Роджер, – и я понятия не имею, почему Стрелман делает то, что делает, – он же павловец, милая. Член Королевского колледжа. Откуда мне знать про этих людей? Трудные, как это сборище у «Сноксолла».

Оба сегодня сварливы, напряжены, как листы неправильно прокаленного стекла, чуть что – и вдребезги, от любого невнятного касания в ноющей матрице стрессов…

– Бедный Роджер, бедный ягненочек, ужасная ему выдалась война.

– Ладно, – тряся головой, яростные «б» или «п» не желают взрываться, – ахх, очень умная, да? – Роджер в бешенстве, руки отпустили руль, помогают вытолкнуть слова, «дворники» тикают в такт. – Изредка отстреливалась от редких «жужелиц», ты да твой дружок, дорогуша Нутрия…

– Бобер.

– Ну да, точно, и этот ваш великолепный дух, которым вы по справедливости знамениты, но ракет ты что-то маловато сбила, а, ха-ха! – выпятив ядовитейшую из кривых ухмылок, подперев ею наморщенный нос и щурясь. – Не больше, чем я, не больше, чем Стрелман, ну и кто тут кого чище в такое время, а, милмоя? – подскакивая вверх-вниз на кожаном сиденье.

Ее ладонь уже тянется, вот-вот коснется его руки. Она прижимается щекой к своему плечу, волосы разметались, ей сонно, смотрит на Роджера. С ней даже не поспоришь пристойно. А он старается. Своими паузами она гладит, как ладонями, отвлекает его, успокаивает их углы в комнатах, покрывала, скатерти – случайные пространства… Даже в кино, когда смотрели этот ужасный «Иду своим путем» в день знакомства, он видел малейшее белое блуждание голых ее ладоней, кожей чувствовал любое движенье оливковых, янтарных, кофейных ее глаз. Он потратил галлоны растворителя, щелкая своею верной «зиппо», фитилек обуглился – энергичность уступила бережливости, – съежился до коротенького ошметка, синее пламя вспыхивает по краям во тьме, в разнообразной тьме, лишь бы увидеть, что творится с ее лицом. В каждой новой вспышке лицо – новое.

И бывали мгновенья, а в последнее время – чаще, мгновения, когда лицом к лицу не поймешь, кто из них кто. Оба одновременно зловеще теряются… вроде как в зеркало врасплох поглядеть, но… более того, ощущение, будто и впрямь соединены… и затем проходит – кто знает? две минуты, неделя? и они, снова разъединившись, понимают, что́ творится, Роджер и Джессика сливаются в единое существо, себя не сознающее… В жизни, которую он снова и снова клял за ее потребность так верить в транс-наблюдаемое, вот оно, первое, самое первое настоящее волшебство – этих данных не оспоришь.

То было, как любит выражаться Голливуд, «прелестное знакомство», в центре Танбридж-Уэллса, в самом опрятном его сердце XVIII века: Роджер ехал на винтажном «ягуаре» в Лондон, Джессика на обочине симпатично сражалась с гакнувшимся велосипедом, невзрачная шерстяная юбка ВТС зацепилась за руль, весьма неуставная черная комбинашка и чистые жемчужные бедра над чулками хаки, э…

– Эй, милая, – пронзительно скрежещут тормоза, – мы тут, знаешь ли, не за кулисами «Мельницы».

Это она знала.

– Хмм, – кудряшка падает, щекочет ей нос и добавляет ее ответу яда сверх нормы, – а вот что туда пускают маленьких мальчиков, я не знала.

– Ну, вообще-то, – уже наученный справляться с замечаниями насчет внешности, – гёрл-гайдов тоже никто не вызывал, а?

– Мне двадцать.

– Ура, значит, можешь прокатиться в этом вот «ягуаре» до самого Лондона.

– Только мне в другую сторону. Почти до Бэттла.

– Ну, туда и обратно, само собой.

Отбрасывая волосы с лица:

– А твоя мама знает, что ты вот здесь?

– Моя мама – война, – провозглашает Роджер Мехико и наклоняется открыть дверцу.

– Весьма чудно́е заявление, – один заляпанный башмачок ощупывает подножку.

– Залезай, душенька, ты задерживаешь миссию, транспорт оставь, следи за юбкой, когда садишься, я б не хотел свершить неописуемое прямо здесь, на улице Танбридж-Уэллса…

И в этот миг падает ракета. Прелестно, прелестно. Грохот, глухой раскат барабанной дроби. Довольно далеко от города, угрозы нет, но достаточно близко и громко – подталкивает Джессику, и та пролетает сотню миль до незнакомца: долгое парение, балетное, великолепная круглая попка поворачивается, устраивается на втором сиденье, волосы – мгновенным веером, рука оглаживает снизу юбку армейской расцветки, красивая, как крыло, а взрыв еще реверберирует.