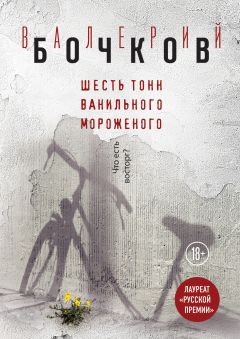

Текст книги "Шесть тонн ванильного мороженого"

Автор книги: Валерий Бочков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Дачный портной

…воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал коростель…

А. П. Чехов

Я догадалась сразу.

Почти сразу.

У меня с детства время от времени случались, как бы половчее это назвать? – ну да бог с ним, – галлюцинации.

Я об этом стараюсь особо не распространяться, особенно после того давнего случая в школе. Урок, прямо скажем, на всю жизнь. Теперь стараюсь на чужих промахах учиться – Жанн д’Арк, допустим, – чем не поучительный пример, а? Один финал чего стоит!

Галлюцинации мои происходят в пограничном состоянии – между сном и реальностью, в момент засыпания или пробуждения.

Именно в этой зыбкой мути вдруг возникает совершенно отчетливый голос, иногда диалог, – словно громкое радио через хлипкую стенку, каждое слово отчетливо и ясно. Причем говорящие совершенно игнорируют меня (что обидно, – все-таки это в моей голове), обращаются лишь друг к другу или же произносят отстраненные (от меня) монологи.

– Мне не хотелось бы винить исключительно его матушку (пауза), но ничего другого не остается, – Это мужской баритон. Чуть картавый.

– А он ягненок? – женский, с вызовом.

– Да, он жертва! – Картавый, с пафосом. – Тот ад, что он пережил в детстве, нескончаемый караван маминых любовников – помилуйте, Глеб Ильич и не мог стать ничем…

Тут я просто подскочила – Глеб Ильич!

Естественно, голоса тут же исчезли, поскольку я совершенно проснулась.

Глеб Ильич… Конечно, конечно. Как я сразу не догадалась. Тогда, еще утром…

…когда он стоял в тени, чуть в стороне от толпы, примостив к бедру свой неизбежный велосипед (увидеть их врозь казалось делом немыслимым) и посасывая травинку, с некоторой даже скукой поглядывал в сторону сероватой простыни.

Смирившись, после бесплодных, хотя и вялых попыток справиться с напирающими дачниками, участковый сел на траву и, сняв фуражку, закурил.

– Из района приедут… Может, из Москвы! – азартно шептались за спиной. – А убили-то кого, известно?

– А то?! Машку Миронову!

– Допрыгалась, прости меня господи…

От произнесенного вслух имени картинка перед моими глазами дернулась, как пленка в заевшем проекторе, звук тоже исчез – вороний гвалт кто-то просто выключил, – вороны вили гнезда каждую весну в нашей Березовой аллее, собственно, где и лежала сейчас Машка Миронова. Под простыней.

Она была (прошедшее время в данном случае выглядит мрачно и значительно, согласитесь) года на три старше меня, недавно развелась, приобретенной после развода свободой пользовалась страстно и с удовольствием.

С эдакой развеселой открытостью, пожалуй, даже нарочитой, вроде как напоказ – вот я какая!

Что совершенно естественно вызывало изрядное раздражение у части дачников, в основном дам, как они выражаются, «интересного возраста». Фраза эта меня всегда смешила: не могу понять, с чьей стороны этот интерес?

Потоцкая, с сощуренным, чуть косящим глазом и густой пиратской бровью, упивалась внезапной популярностью, особенно после разговора со следователем, – к одиннадцати появилась «Волга» и микроавтобус с московскими номерами, участковый внезапно ожил, столичные сыщики, мигом оттеснив зевак, деловито засуетились с камерами, пакетиками. Ползали на карачках, словно обнюхивая траву и сухую глину тропинки.

Подбирали какие-то щепки и мусор.

Потоцкая, наткнувшаяся на Миронову (тело) этим утром, сначала просто рассказывала об этом, позднее ее история приобрела больший вес – она делала строгое лицо – разбойничья бровь изгибалась – это между нами, московский инспектор с меня слово взял! – громко шептала, пуча глаза:

– Маньяк!

Слушатель ахал. Или охал. Хватался за лицо.

– Орудие убийства (Потоцкая умело вворачивала милицейские словечки уже к полудню) – ножницы! Портняжные! Профессиональный инструмент. Как у закройщиков. Длина лезвий – сто семьдесят миллиметров! Более тридцати колотых и резаных ран.

Эти ножницы, сказать по правде, меня чуть смутили. Не очень они вязались с Глебом Ильичем. Хотя с ним вообще мало что вязалось. Очки, велосипед, разумеется. Книги. Вот, собственно, и все, что приходит на ум.

Обычная картина. Мы купаемся, загораем – Клязьма здесь достаточно широка, местами песчаные залысины, камышей нет, заходишь в воду без замирания, что угодишь пяткой в какую-нибудь илистую слизь. Вода речная – не море, желто-коричневая, ныряешь когда – словно через пивную бутылку смотришь.

Глеб Ильич. Прислонил велосипед к дереву – всегда в тени, к воде даже не подходит, аккуратный, гладкие волосы какого-то неопределенного мышиного цвета, да и весь он линялый какой-то, по большей части серый – с робкими добавками, в лице – чуть розового, в одежде – чуть синего, вот только велосипед – черный. Драндулету этому, должно быть, лет пятьдесят, с дамской рамой – чтоб юбка не задиралась. Скорее всего, его мамаши покойной. Глеб Ильич велосипед покрыл черным лаком, и спицы, и руль. Все черное. И блестит.

Садится под деревом – непременно газету подстелет – чтоб штаны, не дай бог, не замарать. Раскроет книжку, мол, читаю – не отвлекайте, а сам поверх страниц на девиц пялится. И думает, незаметно!

Говорят, он преподает где-то. Что-то заумное, физико-математическое.

Но при чем тут портняжные ножницы?

Жертва номер два – пьянчужка со станции. Неопределенного возраста тетка с сизым лицом. Неизбежный персонаж любого привокзального пейзажа средней полосы нашей нетрезвой страны.

И если бы не предыдущее убийство, то, скорее всего, на это внимания никто бы и вовсе не обратил – брезгливое безразличие к этим бедолагам вполне понятно. Хотя и не очень оправданно.

Ее нашли за пивным ларьком какие-то работяги с утренней электрички.

Все это, из третьих рук, рассказано было с очевидными дополнениями и зловещими деталями. Очевидно, вымышленными…

…и платье, искромсанное в лоскуты, и жуткие раны, и, разумеется, опять ножницы. Скучное слово «портной» зазвучало по-новому. Неизбежность этого прозвища была очевидна, по-другому вскоре убийцу уже никто и не называл. «Портной!» – говорили зловещим полушепотом. И озирались по сторонам – где он там прячется, этот маньяк-закройщик со своими страшными ножницами?

Меня всегда поражало – почему во всех этих фильмах героиня, трясясь от ужаса, тем не менее непременно идет в подвал? Или в самую темную комнату заброшенного дома? – ведь всем ясно – Он там! Затаился. Со своим ножом-топором-пилой. Или ножницами… (неожиданно свежий поворот, а?) По-прежнему не могу найти этому объяснения. Хотя сама сейчас поступаю именно так.

Я начала следить за Глебом Ильичем. Причем (смешно!) практически помимо собственной воли. С самого начала было в этом подглядывании что-то гадкое, но неизъяснимо завораживающее, словно все перетекло из реальной жизни в какой-то сон, фантазию и происходило теперь лишь в моем воображении.

Я искусно дорисовывала недостающие линии, поправляла слинявшую краску точным мазком, оживляла пейзаж стрекотом кузнечиков и запахом теплой пыли.

От грузно перезревшей сирени в его саду тянуло чем-то сладковатым, как на кладбище в жару – бр-р-р! – в лаковом сиянии велосипеда мрачно угадывалась колючая костистость средневековых гравюр – тех, с пляшущими скелетами, даже в его покашливании, – в том, как он прочищает горло и плюет на траву, мне мерещились зловещие знаки и тайные смыслы.

Я наслаждалась – я только теперь понимаю, как мне это нравилось! – заниматься Глебом Ильичем, тайно изучать его.

…как он, резко затормозив, – одна нога на педали, другая уперта в землю, – вдруг улыбался и потирал, будто намыливая, руки. Словно готовился сказать речь.

Или, отложив книгу, ни с того ни с сего начинал разглядывать ногти, причем этак по-женски, вывернув ладонь наружу. Долго, минут десять. Хотя, может, это он небо разглядывал сквозь пальцы…

Или – сквозь тюлевую занавеску – в оранжевом сиропе вечерней веранды, тряпичный абажур сверху, сам стоит над столом и что-то чертит. А может, рисует. Лицо в тени – как черная маска, а от затылка – сияние. Движения широкие, резкие. Сплеча сечет. Или полосует, режет будто – господи, неужели?

Потом случилось самое страшное. Я поняла, кто на очереди.

Куда бы он ни направлялся – к реке, это если солнце, сидеть на газете и пялиться тайком поверх книги, или в магазин, выходя, насаживал на руль облупившийся полиэтиленовый пакет, набитый цветными журналами и торчащей палкой французского багета, и, вихляя, давил на педали. Или просто куролесил по округе – до станции или в сосновый бор, иногда заворачивал к генеральскому госпиталю, там в стекляшке у проходной пил молочный коктейль, щурясь сквозь очки на плотных генеральш и их вальяжно пошаркивающих в мягких пижамах пастельных цветов супругов, – куда бы он ни направлялся, обратный путь его непременно пролегал мимо дачи Сомовых.

Да, Сомовых!

Обычно он останавливался сразу за поворотом, не доезжая до их участка. Присев, крутил рукой педаль, щупал шины. Тер шею и кивал головой. И поглядывал поверх забора.

Там на открытой веранде второго этажа загорала Лариса.

Она, похоже, была уверена, что с улицы ее не видно. Или почти не видно. В любом случае она ошибалась.

И, перегнувшись через колесо и что-то вроде подвинчивая, Глеб Ильич с налитым лицом и приклеенным взглядом немигающих глаз ждал, когда же наконец Лариса перевернется на спину.

Или привстанет за сигаретой.

Или (об этом можно было только мечтать!) поднимется во весь рост и, потянувшись, сонно проплывет и скроется в пещерной тьме комнаты. Но непременно вернется обратно на сияющую в послеполуденном огне сцену веранды.

Мои мысли, цепляясь друг за друга, суматошно мастерят планы, один нелепей другого. Да, я прекрасно отдаю себе отчет в их абсолютной вздорности – но ведь не могу же я просто наблюдать за ним, за Глебом Ильичем, за Портным – за маньяком! – не предпринимая ничего? Ведь нет же!

Глупо идти в милицию – мне был знак, так, что ли? Голос мне был?

Может, предупредить Ларису? Вместе прокрасться, показать, как он там у себя полосует под абажуром что-то? Эх, знать бы, где его ножницы…

Странная штука эти зеркала! Иногда – мельком или впотьмах – глянешь, а оттуда черт знает что на тебя пялится. Глупости, глупости все это…

Я просто страшно устала – следить за Портным оказалось делом весьма утомительным, прежде всего не физически, а морально, даже, я бы сказала, психически (или психологически? – не уверена).

По натуре я человек увлекающийся. Страстный. Даже в мелочах. А тут такое дело – маньяк!

Неудивительно, что вся моя миленькая, превосходно тикающая дачная жизнь обратилась в жутчайший ералаш: чашки и тарелки шаткой пагодой выросли из раковины, разноцветные тряпки поползли во все стороны из ящиков комода и сплелись в клубки в недрах шкафа, в спальне приторно (до тошноты) воняло жасмином – расколотила почти полный флакон «Жози» – растяпа! – по полу обрывки журналов и газет, – короче, дрянь! – больше всего ненавижу безалаберность!

Бесило меня, что этот мерзкий Глеб Ильич так вплелся в мою жизнь, во все ее мелкие финтифлюшки и завитки, мои интимности и аккуратности, что я порой даже ловила себя на безумной мысли, что это он следит за мной. Он – за мной, понимаете? Своей розовой мордочкой вынюхивает, вышныривает, затхлый его запашок – тут он! Туточки!

Какая чушь! Смешно! Но я поэтому про зеркала и завела разговор… Так-то!

Я трогаю колкую хвою. Кончиками пальцев. Щекотно, трудно перестать. Оранжевый от заката песок, мягкий, в собачьих лапах и крестиках птичьих следов, в ботинок упирается змейка велосипедной полоски, утекающей вдаль по тропинке, изящно раздваивается в два колеса при повороте, а после сливается снова в один след.

У моего каблука – муравей. Большой, красно-коричневый, словно составленный из кровавых бусинок, страшно суетясь, пытается утащить шелковистую гусеницу с замысловатым узором. Гусеница пружинисто извивается – она вдвое больше, но муравей упорен и не сдается. Вновь и вновь подползает под нее и тащит. Время его на исходе – солнце уже почти село.

Вот и Лариса. Опоздала почти на двадцать минут – не сюрприз. Волосы мокрые – только из душа. Майка на голое тело – ну-ну…

Я глянула вниз, на муравья. Похоже, ничего у него сегодня не получится. Увы… Я припечатала его каблуком, крепко надавив, чуть даже ввинтив в песок – так, для верности.

– Вы сказали, что это очень важно? – улыбаясь, спросила Лариса.

– Жизненно важно! – Я тоже улыбнулась. – Вы все увидите сами. Пойдемте!

– Куда? – Это – игриво щурясь.

Мне не хотелось портить сюрприз – пусть сама все увидит.

…как он там под канифольной желтизной абажура кромсает и полосует этих мерзких девиц – бритвой! – вырывает их из журнала – и на стол! И бритвой! Так их, будут знать, паскуды! «Ни стыда, ни совести» – как матушка-покойница говорила, ведь что вытворяют, оторвы? Ни стыда, ни совести! Наказать гадких девчонок!

Пусть, пусть сама увидит!

…как еще там матушка говорила: «Не будешь меня слушаться, пакостный мальчишка, – я тебя вот этими ножницами, чик-чик (пусть, пусть на эти ножницы полюбуется – большие, страшные, аж острые – жуть! – сзади за ремнем спину как холодят приятно), чик-чик – и девчонку из тебя сделаю. Чик-чик! И готово. Был мальчик – и нету! Есть девочка. Егоза бесстыжая! А уж с грязными девчонками я знаю как поступать. Как их, негодных, наказать! Знаю!»

Я взяла велосипед за черный руль и мягко покатила рядом. Запахло дымком, кто-то топил самовар на веранде.

Вдруг Лариса остановилась:

– А сознайтесь, – она кокетливо, чуть по-птичьи склонила голову (так курица одним глазом – глупым и круглым – разглядывает червяка), – сознайтесь, что вы ко мне… э-э-э… не-ра-вно-душ-ны. А, Глеб Ильич?

Мне стало смешно.

Она даже не представляла себе, насколько была права.

Дюны Скарборо

В последней неделе августа есть некая печально-восторженная истома, упоение надвигающимся финалом, будто кто-то жестокий с иезуитской медлительностью показывает вам грустные картинки наступающей осени: то вдруг за ночь покраснеют листья клена, то распахнется настежь меловой скукой набухшее небо, то тоскливо потянет откуда-то сырым дымом небойкого костра. От упрямого ветра слезятся глаза, он дует всегда в лицо, всегда с севера. Он знает, что делает, – он усердно гонит холод. Густой кустарник шумно кланяется, заголяясь светлой изнанкой листьев. Летняя пестрота почти слиняла, все вокруг кажется присыпанным серой пылью: соседняя роща, крыша флигеля, торчащая из-за сломанного бука. А дальше горбатый мосток на тощих сваях, за ним жестяная полоска океана с кромкой посеревшего песка, такого золотистого еще вчера. По покатым склонам дюн гуляет сырой ветер, видно, как он треплет осоку, в которой все лето таились краснокожие охотники за скальпами, а теперь не осталось ничего.

1

Моя тетка умерла в эту пятницу, последнюю пятницу августа. Однако изысканную иронию работников небесной канцелярии я оценил чуть позже, уже в самолете: тетка умерла день в день со своим братом, моим отцом. С разницей в двадцать один год.

Отец остался в моей памяти высоким красавцем и лихим романтиком, жившим на всю катушку, шебутным и веселым – в молодости он выкинул фортель, тайком от родни женившись на моей матери, маленькой и ладной брюнетке с быстрыми беличьими глазами и крепкими икрами цирковой акробатки. На вылинявшей в пепельную синь афише, что до недавних пор висела у меня над диваном, ей от силы лет двадцать. Наивный цирковой грим, вскинутые в задорном восторге брови, мохнатые ресницы, на голове – немыслимое сооружение из страусовых перьев делают ее похожей на диковинную птицу, залетевшую из неведомых, почти сказочных стран. Что отчасти было правдой. Отец, оканчивавший тогда Гарвард, влюбился в нее, безоговорочно потеряв голову, во время гастролей московского цирка в Бостоне.

У нее был неожиданно низкий для дамы ее комплекции грудной голос. Она красиво и протяжно пела песни, от которых становилось грустно и хотелось плакать.

Помню восторг хмельных вечеринок, когда она с милой непосредственностью, ни с того ни с сего, вдруг делала стойку на руках на спинке стула, а после, пружинисто соскочив, обводила гостей изящным жестом миниатюрной руки, стреляя озорными глазами. Гости хлопали и орали, мамаша рассыпалась в ловких книксенах. Она была лилипуткой, моя матушка, ростом не выше второклассницы.

Отцовская родня оказалась в гораздо меньшем восторге от ее искрометных талантов. Отношения, могу предположить, не сложились сразу и закончились оглушительным скандалом, от которого в моей памяти остались хлопающие французские двери и визг бесящихся под ногами бабкиных болонок с гадкими коричневыми потеками под глазами. Отец размахивал руками и страстно шагал по толстому ковру, на дальнем углу которого я беспечно елозил пожарной машиной. Отец поворачивался спиной к горячо багровеющему камину и, сжав кулаки, зло выкрикивал что-то в лицо старику.

Старик, корявый, седой и страшный, с косматыми, как крылья полярной совы, бровями, сидел в кресле и пялился в огонь. Когда огонь иссяк и нутро камина замерцало волшебным рубиновым светом, старик встал и, не сказав ни слова, вышел, так крепко саданув стрельчатой дверью, что из дверной рамы брызнули разноцветные стекляшки. Дед был любителем сильных эффектов, он с помпой покинул комнату и заодно мою жизнь. К слову сказать, именно тогда я в последний раз видел и свою тетку.

А через несколько лет она получила в наследство все: дед попал в пургу на Аляске, на подлете к Ситке его одномоторная «Сесна» потеряла управление, и он протаранил маяк. С ним разбилась бабка и обе ее гнусные болонки.

Белобровый угрюмый старик оставил моего прекраснодушного романтичного отца на бобах, за месяц до авиакатастрофы вычеркнув сына из завещания и переписав документ в пользу дочери. Единственное, чего бровастый угрюмец не смог лишить моего отца, оказалось материей эфемерной и практически неупотребимой. Мамаша моя величала это барской спесью, отец же называл родовой гордостью. Мне это представлялось чем-то мрачно-таинственным, вроде босховской пляски смерти или хоровода покойников на день Всех Святых.

На окраине Бостона, где я рос, если обойти старые доки и пересечь пустырь на север, стоит заброшенная кирпичная церковь с провалившейся крышей, из которой черными ребрами торчит островерхий остов колокольни с крестом, а стены над узкими оконцами до сих пор замазаны сажей. Говорят, что молния угодила в храм во время воскресной службы и священника убило на месте сорвавшимся распятьем. Я даже залезал внутрь церкви, в надежде отыскать на битых плитах пола следы крови, однако ничего, кроме плесени, мелкого мусора, пары пустых бутылок и одной дохлой крысы, не обнаружил.

Разумеется, согласно молве, святой отец оказался чертовски грешен, разумеется, история не обошлась без простодушной молочницы с тайно народившимся младенцем, – короче, прихожане решили, что место это теперь безвозвратно проклято, и выстроили себе новую элегантно-белую церковь напротив кожевенных складов.

Заброшенный храм врастал в пустырь, с каждым летом все глубже увязая в лопухах и сливаясь с неброским северным пейзажем Новой Англии. С годами, вконец запутавшись в цепком и сочном плюще, церковь по-стариковски сгорбилась и просела. Забытое кладбище за дальней стеной заросло высоким репейником и чертополохом, днем оно звенело от кузнечиков, а по ночам там, разумеется, видели привидений.

Меня привидения не пугали, и я часто после школы отправлялся туда, предпочитая тихое внимание покладистых покойников домашней ругани и уличным дракам. Я ловил вертких стрекоз, наблюдал, как жирный рыжий паук, ловко перебирая мускулистыми лапками, пеленал незадачливых мух, угодивших в его воздушную сеть-невидимку, мастерски растянутую в шиповнике. Я бродил по могилам, с опаской гладил одичавшие камни надгробий и пористые, как сухой хлеб, крылья безносых ангелов, ушедших по грудь в мягкую траву. Трогал поникшие каменные кресты, пытался разобрать стертые имена и даты: кто они, как выглядели? Вот этот самый Бабингтон-Смит, почивший в бозе в 1831 году, – каким он был? Пузатым, красномордым пиводувом в мятой треуголке, бабником и баламутом или занудным тощим крючкотвором в пуританской черной шляпе? Я замирал от восторженно-ужасной мысли, что этот самый Бабингтон-Смит, исчезнувший без малого две сотни лет назад и давно забытый всеми, лежит себе как миленький вот здесь, под моими ногами, на глубине всего каких-то шести футов! И от этого жуткого соседства у меня по спине бежали мурашки. Холодея от страха, я воображал буйную ветреную ночь с мутной бегущей луной, мокрый стук лопаты в гнилую дубовую доску, дрожащий фонарь и кошмарное месиво гнилого камзола с оловянными пуговицами, желтых костей и свирепо скалящегося черепа.

Что и говорить – у меня так и не хватило духу стать гробокопателем, но ощущение грустной заброшенности, кладбищенской тишины и полного забвения навсегда поселились в моей памяти в скорбном разделе «Бренность бытия». На ту же пыльную полку я пристроил, кстати, и столь лелеемую моим отцом родовую гордость. Прошло много лет, но мне и сейчас невдомек, отчего это я должен пыжиться и изнемогать от восторга, что неким смутным предкам отца и бровастого деда триста лет назад взбрело в голову вдруг оставить Англию, переплыть океан и обосноваться в Новом Свете. В конце концов, мало ли кто куда переезжает с целью улучшения жилищных условий, что ж, теперь памятники всем ставить будем?

2

Голос в телефоне был брезгливо-скучающий, обычный для племени местных юристов. Он с безразличием земноводного проинформировал меня, что моя тетка Анабелла Скарборо скончалась и что похороны состоятся тогда-то и там-то. И прежде чем я сообразил, как бы язвительней послать звонящего и усопшую старуху, на том конце повесили трубку.

Последний раз тетка возникла в моей жизни давно, целую вечность тому назад, уже после того, как мой отец, проигравший неравную битву с «Джеком Даниэлсом», тихо и почти незаметно перебрался в Брэтвудский колумбарий у старого порта. Удивительно, но я испытываю к этому наивному романтику с большими скорбными глазами самые искренние и добрые чувства. Наверное, это и называется любовь, хотя после недавнего развода я уже не так самоуверенно расклеиваю столь яркие ярлыки.

В моей памяти к тетке навечно прилип запах сгоревшего молока. На кухне убежало молоко, и по всей квартире тянуло горькой вонью.

Помню силуэт матери с телефоном в дверном проеме, узкие крашеные стены в хитрой географии трещин и пятен, низкий меловой потолок нашей убогой бостонской квартиры.

Чужим высоким голосом и отчего-то в нос, мать с деревянным русским акцентом выстраивает простенькие фразы, словно деловито укладывает детские кубики. Мне уже четырнадцать с половиной, и я почти вдвое выше нее. Я кусаю в кровь губы от стыда за то, что мать так и не выучилась порядочному английскому. И что она так неуклюже вымогает деньги на мое обучение.

Я украдкой поднимаю параллельную трубку и слышу теткин густой, почти мужской баритон. Значение слов «бастард» и «проститутка» мне уже известны. Я вообще был сообразителен не по годам.

Со смерти отца не прошло и трех месяцев, как к нам зачастил обстоятельный мелкий господин из бывших маминых коллег по московскому цирку, некто Пинскер, сбежавший во время гастролей в Калифорнии и тут же получивший политическое убежище как преследуемое меньшинство, что, на мой взгляд, было крайне иронично.

Как же я ненавидел этого карлика! Эти омерзительно влажные губы, этот томный олений взгляд, прилипший к тугому декольте матери. Мамаша требовала называть его дядя Юра, сам же он, шаркая детским ботинком, гордо представлялся как Джордж Руффино, но я с подростковым упрямством величал его дядей Жорой.

Что и говорить, наши чувства с дядей Жорой оказались вполне взаимными: в результате я загремел в интернат, мамаша стала миссис Пинскер (или синьора Руффино – я не успел выяснить), и счастливые молодожены переместились из дождливого Бостона в солнечную Флориду.

После мне довелось жить в разных местах, период возмужания пришелся на казенные дома, преимущественно выкрашенные невеселой охрой. По большей части это были тусклые помещения, насквозь пропитанные хлоркой и эхом подзатыльников. Кстати, до сих пор диву даюсь, как я не угодил в тюрьму.

3

Я добивал уже вторую порцию бурбона, но так и не понял, зачем я все-таки направляюсь в «Дюны». Когда самолет, вздрогнув, выпустил шасси, я наконец сдался и чистосердечно признался себе, что мне нужен был лишь предлог, чтоб сорваться с места. Сорваться и куда-нибудь побежать, неважно куда, главное – бежать и не думать. Ключевое слово здесь – не думать.

Моей недавней и, несомненно, лучшей половине удалось выкачать из меня все полтора галлона моей бодрой крови. Я стал пуст и прозрачен. Я качался на ветру, ветер гнал меня, как легкий мусор. И вот теперь я летел в «Дюны».

Года четыре назад жена наткнулась в Сети на имя моей тетки. Там же упоминалось, что на пожертвования мисс Скарборо был основан этнографический музей, что-то, связанное с культурой местных индейцев. Цифра в три миллиона производила впечатление, в статье говорилось и о другой филантропической активности старой девы, велись спекуляции на тему возможных наследников, перечислялись какие-то фонды и благотворительные общества с умильными названиями. Мое имя там не упоминалось вообще.

Вовсе не хочу утверждать, что жена была меркантильной особой, просто цифры с нулями мешали ей спать. Даже не сами деньги, а то, как старуха их транжирила.

А после того как половина моих клиентов вылетела в трубу и наш годовой доход съежился до совсем неприличной цифры, единственной темой наших страстных бесед стали капиталы Анабеллы Скарборо.

Мои конвульсивные попытки спасти бизнес ни к чему не привели – кому и на кой ляд нужны туристические сувениры в самый разгар экономического кризиса? Я уже был готов удавиться от безысходности и бесконечных упреков, как мне вдруг все-таки повезло. Спасителем оказался незадачливый Чарльз Роджеро, коротконогий и веселый аргентинец, недавний эмигрант с деньгами сомнительного происхождения. Он, шутя и особо не раздумывая, купил мою умирающую сувенирную империю.

Одновременно Джилл подала на развод, так что в начале необычно жаркого для Манхэттена мая я неожиданно оказался абсолютно свободным человеком. Причем свободным во всех смыслах этого слова. Увы, избыток праздного времени – опасная штука. Поначалу мне легко удавалось убедить себя, что во всем виноваты стерва-жена и экономика. К концу июля я уже пьяно рыдал на костлявом плече какой-то мулатки в гнусном стрип-клубе на Тайм-сквер, проклинал бездельника-отца и всех остальных Скарборо, называл себя законченным неудачником и клялся, что сегодня же перережу себе вены.

Вены я так и не перерезал – я не боюсь боли, меня мутит от вида крови, – но горькое ощущение детской обиды, что меня уже больше не позовут играть, накрепко засело во мне.

От отчаянья я даже позвонил матери. Правда, тут же пожалел об этом – солнечный мир маленьких загорелых обитателей Флориды оказался неуязвим и глух к страданиям. Мамаша бодрым голосом тут же обвинила во всем отца и его родню и сказала, что опаздывает на гольф. Я не удержался и уточнил: мини-гольф? Она бросила трубку.

Ей, кстати, по непонятной причине никогда не нравилась фамилия отца, она так и осталась при своей девичьей – Мамонтова. При ее габаритах это было вполне забавное сочетание, гораздо смешней, чем будь она какая-то Скарборо.

Отец, напротив, фамилией своей гордился: его предки, доплыв до Америки лет триста назад, тут же задорно принялись осваивать целинные просторы, воевать с французами, англичанами и индейцами, строить города и прокладывать знаменитый Юнион Пасифик.

Некто Гарольд Скарборо, явный авантюрист, сгинул где-то в районе Клондайка, задолго до начала золотой лихорадки. Его более рассудительный брат Арчибальд оказался домоседом. Купив кусок побережья неподалеку от Портленда, он рьяно занялся рыболовным промыслом и вскоре, став консервным бароном штата Мэйн, завалил лобстерами, креветками, устрицами и угрями все рыбные базары от Нью-Йорка до канадской границы. В сорок его хватил удар. Консервная империя, да и все состояние, перешли к старшему сыну Роджеру. Роджер любил жить на всю катушку, обожал нью-орлеанских жиголеток, абсент и входившие тогда в моду «слепые» салунные дуэли. И прежде чем его пристрелили по пьяному делу в порту Сан-Франциско, умудрился просадить за три года почти все, за исключением небольшой полоски земли с дюнами, соснами, большой белой усадьбой и парой флигелей для прислуги на берегу Атлантики. Называлось поместье просто – «Дюны».

Меня вывозили в эти романтические пенаты каждое лето, вплоть до того памятного скандала, когда дед, расколотив вдребезги витражную дверь, с неумолимостью Саваофа и вполне банально следуя библейским стереотипам, изгнал наше семейство из фамильного Эдема. Потеряв рай, я стал проводить свои каникулы на заброшенном кладбище за старыми доками.

Вспоминаю тот огромный дом, круглый зал с витражами, заплутавшие в собственных отражениях галереи и коридоры. Закопченные портреты в пудовых рамах, усатые и бровастые, все как один с горящими очами. Во мне все эти непоседливые и воинственные Скарборо, к которым я по непонятной причине тоже отношусь, возбуждали скорее робость, но уж никак не восхищение. Их реальность вызывала вполне оправданные сомнения, так что моя детская фантазия разместила древнюю родню в ту же категорию, куда ранее угодил Санта-Клаус, а вслед за ним – разнообразные витязи, чародеи и спящие царевны из матушкиных чтений на сон грядущий.

По правде сказать, едва различимый в мутной сепии усатый кавалерийский лейтенант из армии генерала Кастера волновал мою душу куда меньше, чем русская русалка, живущая по непонятной причине в ветвях дуба. Бестолковые матушкины разъяснения загадки не прояснили, и я, засыпая, видел в лучах волшебного заката узловатый, разлапистый дуб, перетянутый крест-накрест крепкой золотой цепью, желтоглазого сонного кота и несчастную розовогрудую русалку, что, изнемогая, карабкается по сучьям, подтягиваясь на дрожащих от усилия руках, помогая себе влажно-оловянным селедочным хвостом.

4

Аэропорт Портленда, провинциальный и сонный, был наполнен пыльным, ленивым солнцем. Таким же вялым оказался и сам город.

В воздухе угадывалась сырая горечь, безошибочно чувствовалась близость океана, который долго играл со мною в прятки, скрываясь за скучными фасадами с большими немытыми окнами. Весь город был чуть наклонен, казалось, здесь все неумолимо сползает в сторону океана. Пройдя по покатой улице, я оказался на наклонной, мощенной красным кирпичом площади. Между двух седых лип возвышалась уродливая скульптура, сваренная, похоже, из кровельной жести. Попавший в ловушку ветер гонял по кругу пыльные листья и пестрый мусор. Шорох смешивался с занудным треньканьем.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?