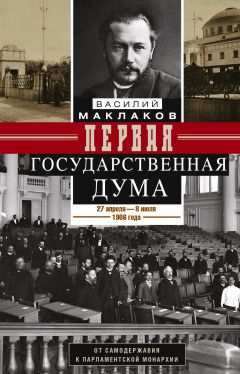

Текст книги "Первая Государственная дума. От самодержавия к парламентской монархии. 27 апреля – 8 июля 1906 г."

Автор книги: Василий Маклаков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Это не случай; события открыли глаза. Прежнего убеждения, будто кроме кучки интеллигентных смутьянов все стоят за старый порядок, поддерживать стало нельзя. Военная сила могла уничтожать революционных «дружинников», но дело теперь было не в них. У прежнего самодержавия не оказалось защитников. Их не нашли ни в дворянской, ни в земской среде. Избирательный закон 11 декабря попытался их обнаружить в «неиспорченном культурой» крестьянстве. И эта ставка была разбита на выборах. Даже те, кто осыпали Государя просьбами сохранить самодержавие, одновременно благодарили его за Манифест, который самодержавие ограничил. Для «реставрации» такие телеграммы уже не годились. Разумные люди из этого выводы сделали; они приняли новый порядок. Ведь в том лагере давно предвидели наступление такого момента. Так в 1903 году рассуждал даже Плеве в разговоре с Шиповым[23]23

Шипов. Воспоминания и думы. С. 234.

[Закрыть]. Из воспоминаний С.Е. Крыжановского[24]24

Крыжановский С. Воспоминания. С. 183.

[Закрыть] видим, что он сам не только стал сторонником нового строя, но пытался даже убедить в этом Императрицу. Все, кто в нашей бюрократии не были ни зубрами, ни просто угодниками, кто для сохранения режима не хотели жертвовать Россией, все помирились с новым порядком гораздо искреннее, чем либеральная общественность думала. Ей незачем было защищать конституцию против ее прежних врагов. Враги конституции теперь шли с другой стороны.

Так разумная тактика требовала от либеральной общественности отложения всех идеологических споров с властью до более благоприятной политической обстановки. От этого спора в то время никакой пользы не могло быть. Но зато общественности надо было твердо держаться за «конституцию», которая практически давала стране все, что было ей нужно, и в которой был залог того, что и идеология позднее изменится. Полезное соглашение с властью для проведения неотложных реформ могло быть заключено именно на этой конституционной основе. Мы увидим в дальнейшем, каким путем вместо этого пошла Дума.

Но наша либеральная общественность упрекала верховную власть не только в том, будто это она конституцию не признавала. Она подозревала тех, кто на нее согласился в намерении под покровом ее все оставить по-старому. Конституция, по их мнению, будто бы была только полицейской мерой. Органических реформ власть допускать не хотела. Потому законодательная программа Думы, широта внесенных ею проектов, и всего прежде земельного, будто бы правящий класс испугали и повели к роспуску Думы.

На этом обвинении можно еще меньше настаивать, чем на «неприятии» конституции. Власть еще раньше конституции уже признала необходимость «обновления» для России. Первый Указ Государя, 12 декабря 1904 года объявивший либеральную программу правительства, был издан тогда, когда Самодержавие не допускало не только конституционного строя, но даже совещательной Думы. Пусть эта либеральная программа правительства самостоятельна не была и была заимствована из постановлений первого земского съезда, т. е. зрелой либеральной общественности. Это вовсе не было ее недостатком, но было характерно. На этой программе пересекались линии правительства и либерального общества. Политические вожди этого времени искали сближения либерализма с революционными партиями; а оказалось, что на практической программе реформ гораздо ранее состоялось реальное и полезное для России соглашение либеральной общественности с исторической властью. Для того чтобы в реформах вместе идти, у них нашелся общий язык.

Это можно увидеть на самом рельефном примере, на крестьянском вопросе. Издавна устоями России, которыми определялось ее своеобразие и ее мощь, считалось не только «Самодержавие», но и «сословность», т. е., главным образом, замкнутость и обособленность крестьянского мира. Старая, полуфеодальная Россия держалась на них. Наши «консерваторы» стояли одинаково за оба эти устоя. Как до 1861 года государственный порядок был основан на крепостном праве и «освобождение крестьян» потянуло неминуемо за собой и другие реформы, так в 90-х годах социальный и административный строй России держался на крестьянском неравноправии и обслуживании крестьянами громадного числа общегосударственных нужд. Консерватизм упорно отстаивал крестьянскую «замкнутость», и естественно, что либеральная программа немедленно поставила на первое место крестьянское уравнение.

Исторической, но неоцененной заслугой Витте перед Самодержавием было то, что уже в 1897 году он поставил ребром этот вопрос и разорвал гибельную для Самодержавия связь между ним и сословностью. Понимал ли он, убежденный сторонник Самодержавия, что разрешение крестьянского вопроса в дальнейшем непременно приведет к конституции, – судить не берусь. Но Плеве это понял отлично, на этом сломил Витте и похоронил работу сельскохозяйственных комитетов. Но остановить хода истории он все же не мог. И когда началась «весна» Святополк-Мирского, в Указе 12 декабря на первом месте появилось похороненное «крестьянское уравнение» и с тех пор не исчезало из программы правительства. Когда в Петергофе происходило обсуждение проекта булыгинской Думы, консерваторы все еще надеялись «сохранить» самодержавие; но зато за охрану «сословности» ратовали только последние «зубры». Само правительство от них тогда отмежевалось. Крестьянское уравнение стало uberwundener Standpunkt[25]25

Преодоленная точка зрения (нем.).

[Закрыть]. А за ним изменился бы весь облик страны. Как после «освобождения» 1861 года дворянство потеряло основу своей власти в стране, так после уничтожения неравноправия правящий центр должен был искать новые источники своей силы.

Став премьером, Витте мог отдаться этой громадной и благодарной задаче. В заседании Совета министров 5 марта было постановлено выступить перед Думой с цельной программой. На первом месте ее символически стояло «окончание подготовительных работ крестьянского дела». Но это было бы только первым шагом. За ним логически последовали бы и другие. Были бы завершены главные реформы 60-х годов, земская и судебная, остановленные во время реакции по их несоответствию с самодержавием; обе соответствовали теперь конституции и правовому порядку. Стали бы необходимы «свободы», которые, конечно, противоречили духу «старого» режима, но без которых конституция существовать не могла. Обратились бы опять к благодарным социальным реформам, к защите слабых, к помощи крестьянам в их земельной нужде, к защите рабочих против «капиталистов». Об этом давно заботилось самодержавие, чтобы иметь опору в низах; теперь это становилось нужнее, а благодаря представительству могло быть сделано гораздо полнее и лучше. Можно было, наконец, припомнить, что Россия не унитарное государство, поставить во всю глубину национальный вопрос, важность которого для России, как оказалось, не понимал не только старый режим, но и общественность. Вот неполная схема реформ, которые стояли неотложной задачей перед Государственной думой. Правительство вовсе не отрицало ее; она еще раньше сделалась программой правительства.

Так, в этой программе действительно скрестились дороги общественности и исторической власти. В ней между ними не было той идеологической разницы, какая была в понимании политического строя России. Направление реформ было одно и то же; разница могла быть только в деталях, точнее, в их темпе. В этом же не только всегда достижимо соглашение, но самое разномыслие может быть и естественно, и полезно. Медлительность и чрезмерная быстрота одинаково вредны. И потому сами собой напрашивались взаимные уступки, сотрудничество власти и общества.

Этой преобразовательной работе правительство придавало и важный политический смысл. Она могла бы предотвратить ненужные идеологические препирательства с Думой. В эпоху опалы Витте я не раз слышал это от него самого. Самые грандиозные реформаторские проекты Думы его не пугали. В Совете министров 5 марта Витте доказывал, что «необходимо сразу направить занятия Гос. думы к определенным и широким, но зато трезвым и деловым работам и тем обеспечить производительность ее деятельности». Это подтверждают и воспоминания гр. В.Н. Коковцева. За несколько дней до Думы Государь не разделял пессимизма графа. Он выражал ту же надежду, что Витте, т. е. что «Дума, занявшись работой, может оказаться менее революционной, чем ожидает Коковцев; земские крути не захотят взять на себя неблагодарной роли быть застрельщиками в новой вспышке борьбы между правительством и представительством»[26]26

Коковцев. Из моего прошлого. С. 168.

[Закрыть]. Эти слова Государя опровергают предвзятое обвинение, будто правительство реформ допускать не хотело и решило мешать Думе работать.

Противоречит ли этому то, что правительство на деле явилось в Думу с пустыми руками и – что хуже – с проектами «оранжереи и прачечной», в которых общественность усмотрела над собой насмешку? Для митингов такой аргумент был эффективен; но ведь это неправда. Либеральная программа была публично объявлена (13 мая), и соответствующие ей законопроекты были скоро затем внесены (1 июня – местный суд и служебные преступления, 12 июня – расширение крестьянского землевладения). Задержка с их представлением объяснялась иначе. Просто ничего готового, кроме мелких законопроектов, к моменту созыва Думы не оказалось. Нужно ли было искать хитрое объяснение этому факту? Оно само собой очевидно. 22 апреля министерство Витте получило отставку. Горемыкин был назначен премьером. Составление им нового кабинета происходило в ненормальной обстановке. Государь поставил условием, чтобы ни один из прежних министров в новый кабинет не вошел. Приходилось наскоро искать новых людей, незнакомых с тем, что было за это время задумано. Все делалось наспех. Коковцев узнал о своем назначении министром финансов вечером накануне открытия Думы. Новое министерство при добром желании не могло явиться в Думу с готовой программой. К тому же для декларации настоящее время еще не пришло. Дума не конструировалась, не проверила своих полномочий. Первые дни она была занята обсуждением адреса. Изготовление же «законопроектов» требует времени, если вносить действительно законопроекты, а не «общие фразы». Мы увидим впоследствии, что не Думе было упрекать правительство за законодательную медлительность.

Можно ли заподозрить, что самая отставка Витте была враждебным шагом по отношению к либеральной общественности? Такой вывод был бы ошибкой. Сама общественность так не смотрела. Кадетская партия падение министерства приветствовала и видела в нем свое торжество. Видимые основания для такого суждения были. Когда 14 апреля Витте написал прошение об отставке, в числе поводов к ней он указал на нападки, которым подвергнется в Думе и которые могут помешать совместной с ней работе. Он в этом был прав. Либерализм к нему был настроен враждебно, не желая признать, что он сам был виноват в том, что после Манифеста сделалось с Витте. А с другой стороны, как ни законно было раздражение Витте на либерализм, оно дошло до тех крайностей, которые сделали Витте непригодным для примирения с Думой. Стенографические отчеты Особых совещаний это доказывают; Витте был в них не на высоте; был ниже своего прошлого и настоящего роста. Кадеты могли торжествовать; большого и полезного человека своей тактикой они обессилили и устранили со сцены.

Если уход Витте и мог показаться по кадетскому самомнению уступкой Думе, то замена его Горемыкиным была подлинным «общественным бедствием». Общественность тогда и этого не понимала[27]27

Даже П. Милюков признает («Русские записки», май), что в основе его тогдашней политики «лежало, несомненно, ошибочное представление о смысле отставки Витте и назначения Горемыкина».

[Закрыть]. Когда Горемыкин был министром внутренних дел, он ничем реакционным себя не запятнал. В его столкновении с Витте по поводу северо-западных земств общественность была на его стороне. Его считали знатоком крестьянского вопроса, так как было два толстых тома о крестьянском законодательстве, под его редакцией выпущенных, и общественность не разбиралась, каких опасных взглядов в этом вопросе сам Горемыкин держался. Имя его тогда не было одиозным. К несчастью, на деле Горемыкин был одним из немногих, которые не понимали того, что уже стало ясно другим; он не видел необходимости ни в конституции, ни в разрешении крестьянского вопроса, ни вообще в либеральных реформах. Агрессивен к Думе он не был; но к задаче соглашения с ней был вполне равнодушен. Он так мало к своему посту подходил, что можно бы было подумать, что этим назначением хотели провоцировать Думу. Но и это было не так. Поучительны воспоминания гр. Коковцева. Отказавшись от поста министра финансов, 25 апреля он откровенно сказал Государю, что «выбор нового Председателя Совета министров едва ли соответствует потребностям минуты». На вопрос почему, указал на «величайшее безразличие Горемыкина ко всему, на отсутствие гибкости и на прямое нежелание сблизиться с представителями новых элементов в нашей государственной жизни»… Государь ответил Коковцеву, что это может быть правда, но что он уверен, что «Горемыкин и сам уйдет, если увидит, что его уход поможет наладить отношения с Думой». Почему же он был все же назначен? «Для меня главное, – сказал Государь, – что Горемыкин не пойдет за моей спиной ни на какие соглашения и уступки во вред моей власти и я могу вполне доверять, что не будет приготовлено каких-либо сюрпризов и я не буду поставлен перед совершившимся фактом, как было с избирательным законом, и не с ним одним».

Такие соображения обусловили его назначение. Как видно, они были направлены не против Думы, не против реформ, а против Витте, против прежнего кабинета, которому Государь не простил его относительной независимости. Это были счеты Государя с ним, а не с Думой; они, конечно, проницательности Государя чести не делали. Но в них все же нет и намека на то, чтобы Государь этим назначением хотел помешать либеральным реформам.

Так назначение Горемыкина не означало желания «взрывать конституцию» или мешать нужным реформам, как в свое время и назначение гр. Панина на место умершего Я. Ростовцева не означало отказа от крестьянской реформы. В новый кабинет вошли сторонники и конституции, и либеральных реформ; таковы были и Коковцев, и Извольский, и Столыпин, и Щегловитов. Последнее имя может вызвать улыбку. Но в 1906 году он не был тем, чем стал позже. Он был известен преданностью судебным уставам, был сотрудником «Права», открыто приветствовал издание Манифеста. Министр юстиции Акимов иногда командировал его в междуведомственные совещания; в них он занимал позицию столь либеральную, что Витте просил Акимова его больше не посылать. В Думе он сначала пытался идти той же дорогой, только потом свернул резко направо[28]28

Свидетелем в пользу Щегловитова оказался О. Грузенберг в своей книге «Вчера». Он привел некоторые факты, говорящие за него уже после того, как он стал министром юстиции. Но, отмечая позднейший его «моральный закат», Грузенберг находит, что в нем не было даже «постепенности», что это было «стремительным обвалом». Поскольку ценно первое наблюдение Грузенберга, постольку утверждение, что со Щегловитым, был какой-то беспричинный обвал, – произвольно. Драма Щегловитова осталась закрытой; но это не значит, что ее не было вовсе; основания для нее слишком ясны.

[Закрыть]. Таким был он не один. Либерализм сумел оттолкнуть многих своих прежних сторонников.

Итак, состав нового министерства не был враждебен ни конституции, ни реформам. Недостатком его оставались только непригодность его председателя для переговоров с общественностью. Это было препятствием, которое можно было обойти при добром желании; события и показали, как его обходили.

И если со дня открытия Думы началась борьба между ней и правительством, то причиной ее была не «конституция», не программа «либеральных реформ»; характерной причиной было отношение к революции.

Это слово не ясно, еще менее определенно, чем «конституция». Много злоупотреблений было сделано из того и из другого. О революциях мы читали в книжках, но в самой России их не видали после Смутного времени. В ней бывали дворцовые, военные перевороты, включая сюда и неудавшийся бунт декабристов; крестьянские волнения, доходившие до пугачевщины; разгромы фабрик, террористические акты, доходившие вплоть до цареубийства. Но ни одно из этих явлений революцией не было и не могло сбросить государственной власти. Впервые в 1905 году власть «призрак» революции воочию увидала. Тогда обнаружились организованные силы, которые совместными действиями покушались власть сбросить и поставить на ее место другую. Манифест 17 октября разъединил эти силы и этим остановил революцию. Но власть тогда узнала, чего добивались революционные партии, какие программы они выставляли: демократическая республика, прямое народное управление, уничтожение армии, замена ее ополчением считались у них программой-минимум. Такие программы были вне всякой реальности; соглашения с такими революционерами у правительства быть не могло. Между исторической властью и революцией стал вопрос силы, и только.

Революции правительство уступать не собиралось; с ней оно было готово бороться. Оно было много сильнее ее. Но оно не могло забыть роли либеральной общественности во время революционной атаки, ее дружелюбного к революции нейтралитета. Представители старого, без всякой поддержки либерального, общества победили анархию, которую либерализм надеялся успокоить уступками да «разоружением» государственной власти. Правительство из этого свои выводы сделало. Если оно сознало, что в Самодержавии спасения нет и с «конституцией» помирилось, оно не хотело уступать революции и не расположено было смешивать «правовой порядок» с «диктатурой улицы». Его победа над разбушевавшимся Ахеронтом показала ему силу государственного аппарата; но она же его научила, как опасно временное его ослабление или бездействие. Власть сочла своим долгом не полагаться всецело на одну зрелость русского общества, не выпускать кормила из рук и сохранить за собой достаточно полномочий, чтобы противостоять Ахеронту; не в классовых чьих-либо интересах, а в интересах всего государства. Эта необходимость стояла у всех перед глазами, когда на апрельском совещании обсуждались Основные законы. Эти законы подготовили и оружие на случай конфликта, но не с конституцией, а с революцией.

Власть на «конституцию» нападать не собиралась, но от революции решила ее защищать. А власть тогда не была тем пустым местом, каким стала в 1917 году, когда Государь согласился на отречение, а великий князь Михаил отказался от принятия трона. Власть даже не была в колебании, в каком оказалась в октябре 1905 года, когда Витте остался один; когда правые ненавидели его, как изменника Самодержавию, революционеры за то, что он мешал их торжеству, а «разумная общественность», несмотря на повторные обращения к ней, предпочла стоять на стороне. Теперь растерянность власти окончилась. Правительство свою силу сознало. Октроированной конституции оно нарушать не хотело и добросовестно собиралось в рамках ее проводить преобразования, на которых настаивал либерализм и необходимость которых оно признало само. В этом отношении оно готово было идти очень далеко. Но мирволить революции оно не хотело. Демаркационная линия между властью и либеральной общественностью проходила вовсе не там, где старается ее провести Милюков, не между «Самодержавием» и «конституцией»[29]29

Милюков. Три попытки. С. 12.

[Закрыть]. Она шла между «конституцией» и «углублением революции»; между Основными законами и явочным осуществлением народоправства. С противоположных концов в государственном лагере теперь пришли к соглашению. Либералы, которые умели смотреть дальше других и были давно за конституцию, но разглядели оборотную сторону нашей общественности; и те, которые вчера были преданы старому режиму, но смысл событий, наконец, поняли и «прозрели». Между ними определилась средняя линия, ставшая линией власти. Правые враги конституции принуждены были притаиться и подлаживаться под эту линию. Они перешли в наступление только позднее, когда либерализм сделал им вызов; а когда он игру свою проиграл, они и сыграли роковую роль в общем крушении.

Глава II

Отношение Думы к предстоявшей ей работе

Что представляла из себя в это время если не народная масса, которую разгадать всегда трудно, то, по крайней мере, ее избранница – Дума? Выборы – один из несовершенных способов определять «народную волю». Ее вообще невозможно выразить именем «кандидата», не говоря о других затруднениях. А главное – у народа, как целого, ни своей воли, ни своего голоса нет. Он напоминает ребенка, который говорить не умеет и издает только нечленораздельные звуки. По ним можно догадываться, где ему больно и чего ему хочется; но то, что ему нужно, определять должны другие. В этом должно было быть настоящее назначение Думы.

Про результаты выборов говорят, что они похожи на «разбитое» зеркало. И в разбитом зеркале можно многое видеть. Так и выбранная Дума напоминала Россию; напоминала ее прежде всего своей разнородностью. Как всякое представительное учреждение, по культурному уровню, она в общем была выше страны. В ней безграмотных не было. Но все же большинство ее было серой, для законодательства неподготовленной массой. Зато в ней было блестящее, далеко поднимавшееся над средним уровнем меньшинство. В 1-й Думе оно было особенно ярко; позднее самое участие в Думе уже делало репутации; репутации членов 1-й Думы были ими созданы раньше. Они делали честь стране, которая сумела их оценить.

Состав Думы наглядно отразил и главную черту этого времени – моральное крушение старого строя. Сторонников его в чистом виде в Думе не было вовсе. Репутация консерватора тогда губила людей. Даже такие исключительно популярные, легендарные люди, каким был Ф.Н. Плевако, по этой причине не прошли по Москве. На правых скамьях, на которых мы видели позднее Пуришкевича, Маркова и Замысловского, сидели такие заслуженные деятели «Освободительного Движения», как гр. Гейден или Стахович. Они сами не изменились ни в чем, но очутились во главе оппозиции справа. Эта правая оппозиция в 1-й Думе выражала подлинное либеральное направление; именно она могла бы безболезненно укрепить в России конституционный порядок.

Присутствие оппозиции обыкновенно придает интерес парламентским прениям. В 1-й Думе за него мы обязаны почти исключительно Гейдену и Стаховичу; всю тяжесть борьбы с большинством вынесли на себе эта два человека. Среди их сторонников были люди, которые потом в другой обстановке сыграли видную роль (например, гр. Олсуфьев). Но в 1-й Думе они молчали. Оба правых лидера были разные люди, но дополняли друг друга. Оба по происхождению принадлежали к привилегированной среде, были застрельщиками ее борьбы за либерализм и долго шли в первых рядах, пока демократическая волна их не обогнала. Предводитель, земский деятель, председатель Вольного экономического общества гр. Гейден сделался «конституционалистом» давно; ум трезвый и ясный, он видел, как под блестящей оболочкой разлагалось Самодержавие, и понимал, что без поддержки либеральной общественности погибнет монархия. Отсюда его одинаковая преданность конституции, как и монархии. Но он не делал себе иллюзий относительно зрелости не только глубинных слоев, но и верхушки нашего общества. Когда перводумская демагогия стала доказывать, что спасение России только в полном «народоправстве», он стал обличать эту ложь с той же настойчивостью, с которой боролся против лжи старого строя. Он без устали напоминал Думе азбучные истины правового порядка, что надо уважать чужие права, если хотеть требовать и к своим уважения, протыкал иронией мыльные пузыри громких фраз, которыми тогда заменяли серьезные доводы. Он не возражал против реформ, не брал на себя защиты правительства, которое считал главным виновником того, что случилось; но среди 1-й Думы он был проповедником «здравого смысла» и «серьезного» отношения к делу. С лицом американского «дяди Сэма», он не был ни многословен, ни красноречив, не искал словесных эффектов, тем более что заикался и временами как-то «мычал». Но был всегда содержателен, всем доступен, и его речи не только производили впечатление, но внушали лично к нему уважение даже противникам.

Иной фигурой был М.А. Стахович. Мне пришлось знать его близко; я познакомился с ним в Ясной Поляне, куда он приезжал в 1898 году в день семидесятилетия Льва Николаевича. Позднее мы очень сдружились. Он был младший и самый даровитый представитель большой, на редкость интересной и оригинальной семьи. Перед ним была блестящая будущность, но «карьера» его не прельщала. Едва ли он и мог бы остановиться на определенной дороге; все его привлекало. Его разносторонность, жажда жизни во всех проявлениях (жизнь есть радость, говаривал он), избалованность (баловала его и судьба, и природа), вечные страстные увлечения и людьми, и вопросами в глазах поверхностных наблюдателей накладывали на него печать легкомыслия. В политике он долго оставался сторонником «Самодержавия». В протоколах «Беседы»[30]30

Кружок общественных деятелей, о котором, я подробно говорил в первой книге. Т. II. С. 291.

[Закрыть] мне пришлось прочесть диспут, который однажды на эту тему там состоялся. Стахович почти один отстаивал Самодержавие. И характерны его главные доводы. Он, во-первых, настаивал, что Самодержавие создано и поддерживается «волей народа», который иного порядка не понимает; и затем – это главное – что ни один режим не сможет так быстро и полно провести социальные реформы, которые необходимы России. Стахович представлял собой довольно редкую разновидность «идеалистов» Самодержавия, которые считали, что Самодержавие может быть опорой и «политической свободы», и «социальной справедливости». Он от него этого искренно ждал. Жизнь ему показала, как он ошибался в этой оценке. Будучи камергером и губернским предводителем, на миссионерском съезде в Орле он произнес речь о необходимости полной свободы религиозной совести. Ему, глубоко верующему человеку, это казалось вполне очевидным; но речь вызвала целый скандал, и нужны были его связи, чтобы он не пострадал. Он без всякой задней мысли принял участие в съезде земцев у Шипова (1903 год) перед началом сельскохозяйственных комитетов и, передавая ему Высочайший выговор за это участие, Плеве был именно с ним особенно агрессивен и резок. Участвуя на одном процессе в качестве сословного представителя, он имел случай воочию увидеть, что может делать слепой произвол местных властей, и написал об этом в «Праве» статью за полной подписью; статью запретили, но она без его ведома дошла до «Освобождения», где ее напечатали. Это вызвало против Стаховича громы кн. Мещерского, откуда получился любопытный и в свое время очень сенсационный процесс по обвинению последнего в клевете. Стахович никогда не отказывался хлопотать за тех, кто к нему обращался – сколько людей к нему посылал Лев Толстой, – и узнавал от них, что творилось в низах, как далека действительность от идеального Самодержавия. Но – и это любопытная и для него характерная черта – он все-таки конституционалистом не делался. Это многих его друзей удивляло. «Я присягал Самодержавному Государю и свое слово назад взять не могу», – он мне не раз говорил. Многим это казалось неискренне; что такое «присяга»? Кто с ней в наше время считается? Но в этом отношении он был старомоден. Зато, когда сам Государь от Самодержавия отказался, он это приветствовал с радостью и за этот шаг монархии тогда все простил. Он стал «конституционалистом по Высочайшему повелению», как про него и про себя самого острил Хомяков. Конституционный строй, в его понимании, мог монархию оздоровить и спасти и провести все те реформы, необходимость которых он усвоил давно из первых же рук. «Стиль 1-й Думы», ее нетерпеливость, нетерпимость, несправедливость к противникам, грубость, вытекавшая из сознания безнаказанности, словом, все то, что многих пленяло как «революционная атмосфера», оскорбляло не только его политическое понимание, но и эстетическое чувство. Атмосфере этой он не поддался и потому стал с ней бороться. У него не было кропотливой настойчивости, как у Гейдена; он был человеком порывов, больших парламентских идей, а не повседневной работы. Но в защите либеральных идей против их искажения слева он мог подниматься до вдохновения. Напоминавший бородой и лицом микеланджеловского Моисея, когда он говорил, он не думал о красноречии; речь его не была свободна, он подыскивал подходящие слова, но увлекал трепетом страсти. Его выступления по амнистии, по обращении Думы к народу[31]31

Стенографический отчет об этом заседании за роспуском Думы напечатан не был.

[Закрыть] подымались на ту высоту, которой не всякий может достичь.

Гр. Гейден и Стахович были, конечно, не единственными лояльными конституционалистами 1-й Думы. Больше всего их было в кадетской партии; дисциплина и ложная тактика партии их обезличили. Но и вне этой партии были крупные и заметные люди, свободные от дисциплины, которые могли бы конституцию защищать. И однако они не делали этого. Нездоровая атмосфера Думы этого не позволяла; а они не имели смелости ей не подчиняться.

Возьму как пример М.М. Ковалевского. Человек исключительных дарований, ученый с мировой известностью, он долго жил за границей, создал в Париже «Высшую школу», где выгнанные из старой России профессора читали лекции для выгнанных из России студентов. Был близок не только с ученым, но и с политическим миром Европы и знал его оборотную сторону. К Самодержавию он относился вполне отрицательно, не только как проповедник «правового начала» в государственной жизни, но и как человек от Самодержавия сам пострадавший. Он с интересом следил издали за ходом «Освободительного Движения» в России, и каждый мой приезд в эти годы в Париж я у него должен был делать доклад. Приехав в Россию в разгаре «Движения», приняв участие в земских съездах, он был разочарован в зрелости и серьезности русского общества. «Я видел там, – сказал он мне с грустью, – только одного государственного человека; это Гучков». В кадетскую партию он не пошел, так как осуждал ее непримиримую тактику, которая к добру привести не могла. Революционная вспышка после 17 октября его не удивила, но очень встревожила; он уехал опять за границу, полный мрачных предчувствий. Своим историческим опытом он верил, что все «образуется», но что оздоровление будет нелегким. Когда революция была остановлена силой, он снова вернулся и был выбран в Думу. Его знания, таланты, его независимость позволяли ждать от него очень много. Он и сам себя высоко ценил. Его первые слова в 1-й Думе были полны горделивости, к которой мы не привыкли. Он говорил как власть имущий. «Я друг той партии, – заявил он на заседании 3 мая, – которая называется партией народной свободы, но я в то же время сохраняю за собой свободу самостоятельного суждения. И с этой оговоркой вы только и можете рассчитывать на мою поддержку». А между тем что получилось от его многочисленных выступлений? Можно было подумать, что он лицо свое потерял и что все, что видел, забыл. Он не замечал, что правовой идее тогда грозила опасность не справа, а слева, что нас толкали в революцию, которой он совсем не хотел. На примере его обнаружилось, что либеральная общественность на своем левом фронте биться не умела или не хотела. Почти все его выступления по адресу, по декларации, по отдельным законопроектам подливали масла в огонь и без того бушевавший. Его присутствие в Государственной думе оказалось бесполезным, если не вредным. Когда после роспуска Думы он стал членом Государственного совета, он там оказался на месте. Там была нужна борьба на правом фронте, надо было защищать «права человека» против властей и конституцию против их произвола. Там он умел заставить слушать себя не без пользы для тех, кто его слушал. Он там был собой. В Думе же «атмосфера» его погубила.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?