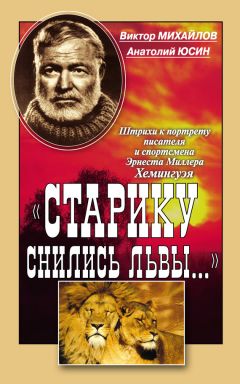

Читать книгу "«Старику снились львы…». Штрихи к портрету писателя и спортсмена Эрнеста Миллера Хемингуэя"

Автор книги: Виктор Михайлов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

А ведь Хемингуэй не только наблюдал за поединками со стороны, он считал, что каждый мужчина должен испытать себя и выйти на арену, когда тренируют молодых бычков. Однажды его приятель Дональд Стюарт выскочил на арену и сразу же был брошен быком на землю. Неизвестно, чем бы кончилось это происшествие, если бы Эрнест не выпрыгнул на помощь пострадавшему, и, размахивая рубашкой, не отвлек бы быка, схватив его за рога и с фантастической силой пригнув мощную голову к земле.

Не все понимали характер Хемингуэя, даже близкие друзья часто отвергали его образ жизни. Не всем им было дано знать в те годы, что отдельные страницы он переписывает по десять-двадцать, а кое-какие и по тридцать девять раз. Они видели то, что было на поверхности – бокс, велогонки, лыжи, скачки. Спортивные увлечения писателя обрастали слухами и домыслами, порождали легенды о «грубияне и драчуне» Хемингуэе. Друг молодости Эрнеста прогрессивный американский поэт Арчибальд Мак-Лиш, осмысливая жизненный и творческий путь лауреата Нобелевской премии Хемингуэя, пытался говорить о гармонии его личности. Он считал, что тот образ жизни, который он избрал для себя и которого придерживался до последних дней, вплоть до рокового выстрела из ружья «Ричардсон», этот образ жизни был единственным, который помогал Хемингуэю в его творчестве:

«Писателей обычно судят по их творчеству, но жизнь Хемингуэя с такой угрожающей силой врывается в его творчество, что критики никак не могут сойтись в своих мнениях… Они неправильно понимают взаимоотношения между задачей писателя и его жизнью. Они считают жизнь и творчество различными и даже противоречащими вещами. Критик осуждающий полагает, что жизнь Хемингуэя была предательством по отношению к его обязанностям – вы не должны часами сражаться с марлином и смотреть, как убивают 1500 быков, если вы серьезно относитесь к своему писательскому мастерству. Восторженный критик думает об обязанностях как о побочных явлениях по отношению к жизни – вы застрелили гризли, а потом вы напишете об этом. Никто из них не понимает простого факта, что творчество – настоящее творчество – не является простым производным от отдельного изолированного опыта и не является изолированным созданием изолированного человека».

Хемингуэй был убежден, что жить надо именно так, как он жил. Думается, что если бы ему представилась возможность прожить заново, он не отказался бы снова посмотреть полторы тысячи боев человека и быка, потому что он понимал корриду как справедливость борьбы, равенство возможностей матадора и животных, где шпага уравновешивает рога, но острое фехтовальное оружие нельзя пускать в ход, пока быку не предоставлено право, время и возможность продемонстрировать, способен ли он, бык, оказаться выше человека в этой борьбе.

Советский литературовед Э. Соловьев в философском этюде «Цвет трагедии» убедительно, на наш взгляд, показал и логично доказал, почему коррида прельщала такого экспансивного, не любящего сдерживать свои чувства человека, как Хемингуэй:

«На грани смерти матадор демонстрирует полноту власти над жизнью, над страхом, над телом. На арене корриды он дан в постоянном сопоставлении с животным, в единоборстве с ним. Здесь он доказывает, что является высшим из созданий, недосягаемым во всем: в своей проницательности, интуиции, сообразительности, в своих эмоциях и рефлексах. Он ощущает себя принадлежащим природе вместе с быком, но высшим в этом единстве и потому способным одержать верх… Коррида открывает непреложность трагического мужества, ясность и красоту борьбы, безусловное совершенство человеческого существа перед лицом смерти». Делается все, «чтобы борьба нигде не перешла в нелепость убийства».

Хемингуэй был удивительно жизнелюбивым и жизнедейственным человеком. Еще в тридцатые годы он пришел к выводу, что жить в действии для него «много легче, чем писать». «У меня для этого больше данных, чем для работы за столом», – говорил он без всякого кокетства.

Притягательная сила личности Хемингуэя и его книг, видимо, еще и в том, что он и его герои живут, как все люди, и в то же время, как-то по-особому. Они стремятся везде быть первыми. Если выходить на ринг, то только затем, чтобы побеждать. Если мчаться с гор на лыжах, то уж обязательно красиво, быстро и технически идеально. Если ловить рыбу, то самую крупную. Если мчаться за антилопой, то только за самой стремительной с поразительными рогами. Если охотиться на льва, то на самого храброго, и не стрелять в него из машины, а выходить на поединок на плато и быть в равных условиях с царем зверей. Вот эти честность и мужество самого писателя и любимых его героев и подкупают читателей.

Хемингуэй был человеком мужественным. Но мужество не пришло к нему само, по мановению волшебной палочки, он сам сформировал свой характер. Еще в детстве, когда не испугался ударов О Хирна, пытавшегося отвадить его от бокса, Хемингуэй ужа проявил свое «я»: ни три перелома носа, ни травма левого глаза – не закрыли для него дорогу на ринг. У Хемингуэя – в его литературных произведениях, письмах, репортажах и интервью – часто встречается слово «страх». И оно не кажется анахронизмом в речи мужественных людей, потому что на примере своей многотрудной жизни писатель постиг, что мужество – это постоянное преодоление страха. Хемингуэй проявил себя мужественным человеком и 8 июля 1918 года, когда, спасая раненого итальянского снайпера, попал под обстрел фугасами, шрапнелью и газовыми бомбами, но продолжал ползти, неся на спине итальянца» продолжал ползти с прострелянными коленями и пробитой ступней, продолжал ползти, начиненный 227 осколками (некоторые из них остались в его теле на всю жизнь). Позднее он скажет об этом ранении и трех месяцах, проведенных в госпиталях: «Меня подстрелили, меня искалечили, и я ушел подранком…»

Он всю жизнь помнил о первых ранениях:

– Когда-то в Турине я чуть не женился. Он была медсестрой Красного Креста. Я лежал в госпитале. Из-за ноги. Помню, как в постели у стенки я хранил банку, полную металлических осколков, которые вытащили из моей ноги, и многие ко мне подходили и брали по кусочку в качестве сувениров или талисманов. Здесь в те годы был отличный ипподром, и я всегда узнавал, кто победит в забегах, от одного жокея и некоего мистера Зигеля из Чикаго. Мне разрешали ходить на бега – я уже был тогда амбулаторным больным, но никогда не оставался до конца пятого забега.

Правда ли, что из моей ноги вытащили двести стальных осколков?

Неправда! Их было двести двадцать семь. Из правой ноги. Это точная цифра. Подстрелили из австрийского миномета. Они наполняли мины чертовой смесью всего металлического, что есть в этой жизни, – гвоздями, болтами, спицами, винтами и прочей дрянью, и все это попадает в тебя. У двоих итальянцев, которые были со мной, оторвало ноги. Мне повезло: коленная чашечка спустилась по голени, в ногу попал почти весь металл, но чашечка все же не оторвалась. Мне говорили, что меня подстрелили потом еще и из автомата, как раз тогда чашечка и сместилась, но я все-таки думаю, виновата эта чертова мина.

Как же я мог в таком тяжелом состоянии тащить на себе этого итальянца? Даже не знаю. Как подумаю о своей ноге, так просто не верю, что я это сделал. Я был в шоке, но, когда мне рассказали, что со мной происходило, мне показалось, что я все сам вспомнил. Как я воевал с врачами, чтобы они не отрезали мне ногу! Потом меня наградили орденом «Croce al Merito di Guerra» и три раза отметили за храбрость в списках, а также вручили «Medaglia d’Argent о al Valore militare»[2]2

Хемингуэя наградили орденом «За боевые заслуги» и «Серебряной медалью за воинскую доблесть». (Примеч. ред.)

[Закрыть] – я положил все в ту же банку с металлическими осколками, вынутыми из моей ноги.

Физических травм на долю Хемингуэя выпало предостаточно. Ночью ноября 1930 года, возвращаясь с охоты на лося в штате Вайоминг, Хемингуэй был ослеплен фарами встречного грузовика, не удержал руль на шоссе, покрытом льдом, перевернулся в кювет. Машина придавила правую руку. Когда автомобиль подняли, то рука повисла, как плеть. Но Хемингуэй сумел «одной левой» довести автомобиль, вытерпев ужасную боль на сорока милях. Рентген показал, что рука была сломана в нескольких местах. Десять раз врачи пытались правильно соединить кости, лишь на одиннадцатый им это удалось… В «Зеленых холмах Африки», вспоминая об аварии в Вайоминге, Хемингуэй напишет:

«Открытый перелом между плечом и локтем, кисть вывернута, бицепсы пропороты насквозь, и обрывки мяса гниют, пухнут, лопаются и, наконец, истекают гноем. Один на один с болью, пятую неделю без сна, я вдруг подумал однажды ночью: каково же бывает лосю, когда попадаешь ему в лопатку и он уходит подранком; и в ту ночь я испытал все за него – все, начиная с удара пули и до самого конца, и, будучи в легком бреду, я подумал, что, может, так воздается по заслугам всем охотникам. Потом, выздоровев, я решил: если это было возмездие, то я претерпел его и, по крайней мере, отныне отдаю себе отчет в том, что делаю».

В апреле 1935 года он вышел в первый рейс на своем катере «Пилар» к острову Бимини. Поймав на крючок акулу, Эрнест подтянул ее к борту и собрался убить из пистолета, но катер качнуло – и пуля… попала ему в ногу. Пришлось возвращаться в Ки-Уэст. «Бог с ней, ногой, жаль вот рыбалка сорвалась», – он пытался улыбаться друзьям, которые обрабатывали его огнестрельную рану…

25 мая 1944 года во время второй мировой войны машина, в которой ехал «антивоенный военный корреспондент» Эрнест Хемингуэй, на темной лондонской улице врезалась в цистерну. Хемингуэй пробил голову, ударившись о ветровое стекло… Случайность? Да, конечно. Но сколько их, непредвиденных, выпало ему одному. «Я всегда ждал, что меня что-нибудь убьет, не одно, так другое, и теперь, честное слово, уже не сетовал на это», – так мог говорить только хладнокровный, сильный и мужественный мужчина. Лишь семь дней пролежал он в госпитале Святого Георга в Гайд-парке. Он скрыл от врачей душераздирающие головные боли – и добился, чтобы его выписали из больницы. Невзирая на запрещения врачей, 2 июня он вылетел на юг Англии, где сосредоточились для высадки на материк союзные войска. Журналист Хемингуэй не мог допустить мысли, что это долгожданное событие состоится без него.

Во время боевых операций в Нормандии Хемингуэй не отсиживался в отелях, дожидаясь военных сводок, чтобы по ним писать репортажи, а искал материал на передовой. В деревне Виллебадоне он раздобыл немецкий мотоцикл с коляской и на нем прорывался глубоко в тыл фашистов. Однажды он напоролся на вражеских артиллеристов и едва успел выскочить в кювет. Гитлеровцы превратили мотоцикл в груду металла, а Хемингуэй два часа лежал, слыша разговор немецких солдат. Испытывал ли он чувство страха в те часы? По его признанию, он старался развеселить самого себя и вспоминал, как французские партизаны удивлялись, что он, седой, весь израненный, не смог дослужиться до звания полковника в американской армии. Эрнест отвечал им задиристо: «Друзья мои, я не мог получить более высокого чина, потому что обучен грамоте…» Шутки шутками, а до смерти было четыре шага…

– Мне всегда казалось, что в пребывании на больничной койке есть что-то романтическое, – говаривал позднее Хемингуэй. – Однажды, после тяжелой автомобильной аварии, я лежал в больнице в Лондоне. И вот когда я пришел в себя после эфира, первым, кого я увидел, была медсестра, стоящая у моей постели. Это была совершенно ничем не примечательная пожилая женщина, похожая на старую деву, но я был так рад вернуться в мир живых, что схватил ее руку и поцеловал у локтя.

«О, мистер Хемингуэй, это единственное романтическое событие, случившееся в моей жизни!» – воскликнула она. Через пару недель, когда в моей палате никого не было, она снова появилась передо мной и спросила, ужасно робея и стесняясь, не могу ли я сделать это снова. И я поцеловал ее. В тот же локоток.

Кончилась война. Он приехал в свой дом на Кубу. Однажды, 20 июня 1945 года, спеша отвезти на аэродром жену Мэри, Хемингуэй потерял управление автомашиной – и та врезалась в дерево. Разбив голову о раму, сломав несколько ребер и растянув и повредив ногу, Эрнест, несмотря на боль в груди и травмированное колено, отнес Мэри на руках в ближайший поселок, думая, что она получила тяжелую травму (а у нее была лишь рассечена щека). О себе он в те минуты не думал…

Через четыре года на утиной охоте в Венеции кусочек пыжа попал ему в глаз. Итальянские врачи боялись, что после лечения зрение не восстановится. Хемингуэй послал тогда издателю Чарльзу Скрибнеру и своему молодому другу Хотчнеру записку о состоянии своего здоровья. Он написал ее специально для прессы, когда лежал в больнице. Он полагал, что эта информация может развеять слухи вокруг его болезни и снять напряжение. «Причем особенно с меня самого. Я здесь в больнице сражаюсь, а меня осаждают газетчики, как в Трое осаждали Гектора ахейцы», – признавался писатель.

В записке говорилось следующее: «Почему люди думают, что их надувают? Я не принимаю фотографов и репортеров, потому что слишком устал, сражаясь с миром, а лицо мое покрыто коркой, как после ожога. Я перенес стрептококковую и стафилококковую инфекцию, рожистое воспаление, в меня влили тринадцать с половиной миллионов единиц пенициллина, а потом, когда начался рецидив болезни, – еще три с половиной миллиона. Врачи думали, что инфекция пойдет в мозг и я получу менингит, так как мой левый глаз был уже заражен и не открывался и я мог открыть его, только закапав предварительно раствор борной кислоты, при этом большая часть ресниц вылезла.

Инфекция могла попасть в глаза с пылью или же от мелких частиц пыжа[3]3

Хемингуэй имел в виду частички пыжа, которые падают из патрона при стрельбе по летящим над головой уткам. Когда он лежал в больнице, рожистое воспаление затронуло оба его глаза, а затем распространилось по всему лицу. Когда веки уже совсем не раскрывались, врачи стали допускать фатальный исход болезни. (Примеч. ред.)

[Закрыть].

До сих пор не могу бриться. Дважды пробовал, но только порезал все лицо, и теперь кожа сходит как почтовая марка с конверта. Приходится раз в неделю пользоваться ножницами. Конечно, глядя на меня, не скажешь, что я чисто выбрит, но и никто не станет утверждать, что я отращиваю бороду. Все вышеизложенное – истинная правда, и вы можете рассказывать это всем, включая журналистов и репортеров».

«Я слишком устал – я веду свою борьбу, – сообщал Хемингуэй в частному письме издателю Скрибнеру из Кортины д’Ампеццо. – Доктора в Кортина думали, что инфекция может перейти в мозг и привести к менингиту, поскольку левый глаз был поражен целиком и совершенно закрылся, так что, когда я открывал его с помощью борной, большая часть ресниц вылезала».

Весной 1951 года случилась еще одна беда. О ней Хемингуэй доверительно рассказал Хотчнеру:

«Прости мою депрессию. Ты же знаешь, обычно я добродушен и приветлив, но сейчас мне что-то здорово не везет. Началось с аварии на яхте. Я здорово разогнался – а погода была ужасная, – и еще я разрешил Грегорио отойти от руля, а в этот момент «Пилар» как раз попала в самую волну. Ну, меня как следует и ударило. В глазах – настоящий фейерверк. Звезд не видел, но все было очень звонко и как-то устремлено вверх. Сильно ушибся затылком о железную скобу, на которой висели багры.

Это как раз то, что, думаю, меньше всего способствует писателю в работе. Я держался за леер, когда меня ударило, упал и ударился спиной о багор. «Пилар» весит пятнадцать тонн, море – еще больше, а я всего двести десять фунтов, и меня, конечно, здорово садануло. Увидев вытекающую из меня красную струю, я сказал Грегорио, что, пожалуй, мне лучше спуститься вниз, а ему – опустить якорь и позволить Роберто, рыбачившему недалеко на своем катере «Тин Кид», подойти к нам. Затем я велел Мэри взять рулон туалетной бумаги и сделать из нее комки, которые я приложил к ране. Она была добра, проявила быстроту реакции и присутствие духа, и, когда Роберто подплыл к нам, мы взяли марлю и пластырь и наложили жгут около левого глаза. Так мне удалось избежать большой потери крови.

На самом деле – замечательно кровавая история. Можно было бы продать ее в журнал. Если бы Роберто не оказался рядом, я бы умер, истекая кровью. Теперь глаз видит нормально, после третьей перевязки он почти очистился, боль ушла, но врачи говорят, что поражения были слишком глубокие, чтобы снимать швы. Не выношу, когда у меня что-то болит. Просто не представляю, как можно валяться в постели без женщины, хорошей книги или «Морнинг телеграф». Вот почему в этот раз решил вообще не лежать в кровати – кроме ночных часов. Знаешь, я уже чертовски устал от этих травм черепа. У меня были три довольно тяжелых в сорок четвертом – сорок пятом годах, две – в сорок третьем и немало других до того, начиная с тысяча девятьсот восемнадцатого. Не слушай, если говорят, что все они – от неосторожности или моего знаменитого желания пообщаться со смертью. По крайней мере, я такого не помню и уверен, что память мне не отказывает. Тем не менее с этого случая на «Пилар» и началась моя депрессия.

Я после этого случая захромал через несколько дней. У меня сильно заболели обе ноги, действительно очень сильно, и тогда какое-то ничтожество, чье имя я даже сейчас не хочу называть, стал говорить, что я выдумываю эту боль! Я потребовал сатисфакции. Мне сделали рентген и на снимке увидели семь осколков в правой икре, одиннадцать – в левой, и еще фрагменты разрывной пули – тоже в левой. Один фрагмент давил на нерв. Врач хотел резать. Но этот фрагмент стал двигаться. Сейчас он завис в удобном месте и зарос оболочкой. Икра ноги – вполне приличное место для обитания осколков, добро пожаловать в любое время.

Теперь я в полном порядке. Сбил давление до ста сорока на семьдесят и не принимаю никаких лекарств. Не читаю рецензий на «За рекой…» – не оттого, что боюсь повышения давления, а просто они столь же интересны и поучительны, как списки белья, отдаваемого в прачечную.

(Надо сказать, что отклики на «За рекой, в тени деревьев» были весьма недоброжелательны. В первый раз со времен появления в 1924 году сборника рассказов «В наше время» критики так писали о Хемингуэе и его новом романе. Наверное, во многом именно это и было причиной его депрессии.)

– Кстати, Джон О’Хара в «Нью-Йорк таймс» назвал тебя самым великим писателем после Шекспира, – сказал ему Хотчнер..

– Именно это повысило мое давление до двухсот сорока. Мне никогда не удавалось узнать от критиков что-нибудь полезное. В этой книге я ушел в сложную математику, начав с простой арифметики, дошел до геометрии и алгебры. Следующим этапом будет тригонометрия. Если они этого не понимают, ну их к черту.

И эта опасная травма не была последней… 21 января 1954 года во время охоты в Африке самолет «Сесна-180», на котором он летел с Мэри, потерпел аварию в районе водопада Мерчисон-Фоллз. К счастью, пилот и чета охотников остались живы, хотя Мэри сломала два ребра, а Эрнест в который уже раз раздробил колено. Но он не сказал об этом жене и пилоту, потому что всем требовалось присутствие духа и спокойствие в ночном лесу, кишащем дикими зверями. Эрнесту было не до своих, как он выразился, болячек.

В тот день телеграфные агентства всего мира передали скорбную весть о гибели лауреата Нобелевской премии Хемингуэя и его жены… Не зная, что он уже похоронен и оплакан родственниками и почитателями, Хемингуэй кидал камни в буйных слоних, которые загнали его на скалу и пытались достать оттуда хоботами, чтобы растоптать непрошеного гостя, попавшего в их владенья… Помощь пришла нежданная-негаданная: на реке показался катер. Как потом оказалось, на этом судне отмечали «золотую свадьбу» английские туристы и им захотелось побывать у знаменитого водопада Мерчисон-Фодлз… А если бы им вздумалось проплыть по озеру Альберта или Белому Нилу, то никто бы не узнал, где потерпели аварию пассажиры «Сесна-180». Случайность? Но в многообразии случайностей часто есть неумолимая логика.

Когда Хемингуэй с пострадавшими в тот же день добрался до деревеньки Батиаба, там тоже случайно оказался летчик Картрайт, безуспешно разыскивавший их в течение дня… Едва они взлетели на самолете «Хэвиленд», как аэроплан рухнул вниз. Благо, что высота была небольшой. Но от сильного удара о землю начался пожар. Хемингуэй вышиб плечом дверь самолета, вытащил из горящей кабины Мэри, помог выбраться пилоту.

Он нес Мэри на руках, а сам истекал кровью, которая залила всю голову.

Позднее в очерке «Рождественский подарок» Хемингуэй с присущим ему юмором скажет: «Прежде всего я пожалел о том, что при аварии обоих самолетов с нами не было сенатора-республиканца от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Я всегда испытывал некоторое любопытство в отношении видных общественных деятелей; и вот я подумал, как повел бы себя сенатор Маккарти, попади он в эту переделку… И я задал себе вопрос: был ли бы он неуязвим, временно лишившись своей сенаторской неприкосновенности для тех разнообразных зверей, в чьем обществе мы недавно находились?..»

Даже в больший беде, терпя физические мучения, Хемингуэй не сосредоточивался на своих болях, а думал о том, что происходит в мире, в его стране. Он вспомнил об «охотнике за всеми врагами истинно американского образа жизни» Маккарти, потому что возненавидел его как поборника войны с прогрессивными людьми, той войны, о которой Хемингуэй говорил когда-то: «Мы вступаем в пятьдесят лет необъявленных войн. Я записался на весь срок». Записался, естественно, в лагерь тех, кто не сдавался под гнетом Маккарти.

Он улыбался, а в госпиталь к нему привезли газеты чуть ли не со всей планеты, прессу с некрологами. «Даже я не смог бы так хорошо написать о себе», – он снова шутил. А ведь диагноз врачей, обследовавших его, не умещался на целой странице: разбита голова, повреждены колено, позвоночник, кишечник, печень, почки, временно потеряно зрение левым глазом, утрачен слух левым ухом, зафиксированы растяжения связок в правой руке и плече, отмечена травма левой ноги, вызывают тревогу ожоги на лице, руках и голове…

Он и эти напасти переборол. А когда чуть-чуть поправился, то попросил отвезти себя на рыбацкой лодке на берег Индийского океана в Шимони. А вот там-то, в охотничьем лагере, его подстерегло очередное «чрезвычайное происшествие»: начался лесной пожар. Больной Хемингуэй бросился тушить пламя, поскользнулся, упал в огонь. Когда его вытащили из костра, то спасатели ужаснулись, увидев тяжелые ожоги ног, груди, рук и губ…

Он выстоял и на этот раз, выстоял, потому что сам на весь мир заявил в повести, получившей Нобелевскую премию: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить». Наверное, он и о себе мог бы написать: «Старику снились львы…» Этими словами он кончал «Старика и море», этими словами он утверждал торжество жизни. Неутомимый оптимист, преследуемый невзгодами, он честно проверял хронометр своей жизни и творчества: «Надо быстрее работать. Теперь так рано темнеет… После госпиталей, собранный по частям, он возвращался к жизни, чтобы работать и радовать людей каждой новой книгой. «Я буду писать как можно лучше и как можно правдивее, пока не умру. А я надеюсь, что никогда не умру», – в этих словах он весь, великий жизнелюб, честный и мужественный человек, неповторимый писатель…

Он никогда не забывал, как расстался с жизнью его отец. Однажды он остановился на ночь во французском городе Монпелье. На улицах шумел праздничный карнавал. Хемингуэй с друзьями медленно шел мимо предсказателей будущего, тиров, игровых комнат, где с помощью ловкости и удачи можно было сорвать хороший куш. Писатель вдруг захотел возобновить стрельбу по голубям, но, когда он остановился перед тиром, то вдруг передумал:

– Если я возьму в руки ружье, боюсь, скорее пристрелю себя, чем голубя.

Его беспрестанно продолжали беспокоить травмы, и, хотя он уже не жаловался, друзья всегда могли по виду его лица сказать, когда у него появлялись боли. В конце концов он решил навестить в Испании доктора Мадиноветиа, своего старого друга и одного из самых известных мадридских врачей. После осмотра доктор сказал:

– Вы должны были бы умереть сразу после авиакатастрофы. Поскольку вы этого не сделали, то должны были умереть от ожогов. Кроме того, вы должны были умереть в Венеции. Но раз всего этого не случилось и вы еще живы, то и не умрете, если будете хорошим мальчиком и станете делать то, что я скажу.

Он посадил писателя на строгую диету и ограничил потребление алкоголя до двух порций в день, не считая двух бокалов вина в течение одного приема пищи.

«Он жил… неистово» – лучше, чем брат, о Хемингуэе не скажешь. Эрнест был в постоянном напряжении. А когда быт становится пресным, то он умел его разнообразить. Писатель, к примеру, испытывал мужество, входя в клетку со львом. А однажды в минуту откровенности он сам рассказал А. Хотчнеру, который собирал материал для его биографии, об эпизоде в заповеднике на северо-западе Америки. Обитал там наглый бурый медведь, который отравлял жизнь всем путешественникам. Обычно он выходил на шоссе и не давал проезда машинам. В конце концов заповедник начал терять клиентов, потому что ездить туда стало опасно. Узнав об этом Хемингуэй решил «поговорить» с медведем. Хозяин леса оказался на месте. Огромный, он поднялся во весь рост посередине дороги как автоинспектор, требуя остановки. Верхняя губа медведя была оттянута в усмешке и как бы говорила: «Ну что, испугался, человечек?»

Хемингуэй вышел из машины и направился прямо к медведю, крича: «Ты что же, не понимаешь, что ты всего-навсего жалкий бурый медведь?! Как же ты, паршивый сукин сын, набрался такой наглости, чтобы стоять здесь и не давать проезда машинам? Жалкий ты медведь, к тому же еще и бурый, даже не белый и не гризли!»

Хемингуэй рассказывал, что после того, как он все это выложил ему, бедняга медведь повесил голову, опустился на четыре лапы и убрался с дороги. Хемингуэй унизил его. С тех пор, как свидетельствовали работники заповедника, при приближении машин медведь метался за деревьями, ломал стволы от бессильной злобы, стыда: он словно вспоминал о том унижении, которое он испытывал, когда Хемингуэй «читал ему нотацию»…

Этот эпизод только внешне юмористичен, но можно представить, как нелегко было Эрнесту решиться на открытый «диалог» с отнюдь не мирным зверем.

Хемингуэй сумел найти «общий язык» и с белым медведем. О забавном эпизоде в нью-йоркском цирке братьев Ринглинг рассказывает Хотчнер:

«Все служащие цирка окружили Эрнеста, прося его пообщаться с их подопечными. Хемингуэй заметил, что он только раз по-настоящему беседовал с диким зверем, и это был медведь. Тотчас смотритель, ответственный за медведей, повел его за собой.

Эрнест остановился у клетки с белым медведем и стал наблюдать, как зверь меряет тесное пространство своего пристанища.

– У него плохой характер, мистер Хемингуэй, – предупредил смотритель Эрнеста, – лучше пообщайтесь с тем бурым медведем – у него прекрасное чувство юмора.

– Нет, я должен поладить с этим, – сказал Эрнест, не отходя от клетки. – Правда, я довольно давно с медведями не общался, мог выйти из формы.

Смотритель заулыбался. Эрнест подошел к клетке вплотную и начал говорить – голос его звучал мягко, музыкально… Медведь остановился. Эрнест продолжал говорить, и, признаюсь, я никогда раньше не слышал от него таких слов, а вернее, звуков. Медведь слегка попятился, а потом сел, уставился на Эрнеста и вдруг принялся издавать странные носовые звуки, подобные тем, что можно услышать от пожилого джентльмена, страдающего тяжелым катаром.

– Черт возьми! – воскликнул пораженный смотритель.

Эрнест улыбнулся медведю и отошел от клетки.

Вконец сбитый с толку медведь смотрел ему вслед.

– Я говорил по-индейски. Во мне течет индейская кровь. Медведи любят меня. Так было всегда».

Действительно, Хемингуэй изумительно знал природу – леса и реки, нравы и повадки их обитателей. Мы упомянули о том, что дедушка Хемингуэя подарил ему, десятилетнему, «заправдашнее» ружье. А другой дедушка – Тайли Хэнкок – научил его удить рыбу в самых «рыбных» местах. Давая свой спиннинг Эрнесту, он открыл ему секреты ловли «на мушку», которых не знал никто. Мальчика влекли к Тайли моржовые усы деда и бесконечные рассказы о том, как тот на паруснике в юности обошел весь свет, видел Тихий и Индийский, несколько раз пересекал Атлантический океан. Воспоминания об этих похождениях разжигали во впечатлительном ребенке страсть к путешествиям.

И хотя в детстве маршруты Эрнеста контролировались родителями, он все же умудрялся путешествовать, спать под открытым небом, косить сено, соревнуясь с взрослыми, он мог часами наблюдать за птицами и животными во время походов по берегам реки Иллинойс и по озеру Цюрих в Висконсине.

Многие из этих впечатлений он отдаст позднее Нику Адамсу, фактически своему прототипу. Прочитаем несколько строк из рассказа «На Биг-Ривер»:

«…Ник смотрел на бочаг с моста. День был жаркий. Над рекой вверх по течению пролетел зимородок. Давно уже Нику не случалось смотреть в речку и видеть форелей. Эти были очень хороши. Когда тень зимородка скользнула по воде, вслед за ней метнулась большая форель, ее тень вычертила угол; потом тень исчезла, когда рыба выплеснулась из воды и сверкнула на солнце; а когда она опять погрузилась, ее тень, казалось, повлекло течением вниз, до прежнего места под мостом, где форель вдруг напряглась и снова повисла в воде, головой против течения.

Когда форель шевельнулась, сердце у Ника замерло. Прежнее ощущение ожило в нем.

Он повернулся и взглянул вниз по течению. Река уходила вдаль, выстланная по дну галькой, с отмелями, валунами и глубокой заводью в том месте, где река огибала высокий мыс.

…Ник был счастлив. Он расправил ремни, туго их затянул, взвалил мешок на спину, продел руки в боковые петли и постарался ослабить тяжесть на плечах, налегая лбом на широкий головной ремень. Все-таки мешок был очень тяжел. Слишком тяжел… Дорога все время шла в гору. Подниматься в гору было трудно. Все мускулы у Ника болели, и было жарко, но Ник был счастлив. Он чувствовал, что все осталось позади, не нужно думать, не нужно писать, ничего не нужно. Все осталось позади».

«Все осталось позади» – так только казалось, потому что в то время все лишь начиналось. Юркая форель – это пролог его «рыбацких и рыболовных» рассказов и очерков. Многие из них будут написаны в начале тридцатых годов, когда в поселке Ки-Уэст на Флориде он увлечется «сражениями» с гигантскими рыбами и избороздит Мексиканский залив и Карибское море, гоняясь за самыми большими. Мелкими он не интересовался, легкая добыча оставалась для других.

Это было в трудные для литературной работы дни, когда старые жизненные наблюдения уже нашли претворение в повестях и рассказах, а новые впечатления еще не накопились.

«Писать чертовски трудно, – признавался он брату. – Если я встаю рано и у меня все идет хорошо, возникает приятное чувство, что я «заработал» свой отдых, что вы, ребята, ждете в гавани того момента, когда мы выйдем в море и что остаток дня я буду на воде с вами. Если у меня ничего не выходит, то я знаю, что остаток дня не доставит мне удовольствия. Предвкушение хорошего отдыха помогает мне лучше писать».